储层地质建模方法

- 格式:ppt

- 大小:9.38 MB

- 文档页数:104

储层建模步骤当前国内外储层地质建模的总体思路和方法基本上是一致的,即在广泛收集地质(包括露头、钻井及综合测试)、地震及测井资料的基础上,利用沉积学、储层地质学和一系列数学方法来定量表征二维或三维储层的宏观几何形态及内部特性参数的空间变化,最终利用计算机来动态地模拟储层的空间变化特征。

三维建模一般遵循从点----面---体的步骤,即首选建立各井点的一维垂向模型,其次建立储层的框架(由一系列叠置的二维层面模型构成),然后在储层框架基础上,建立储层各种属性的三维分布模型。

一般的,广义的三维储层建模主要包含六个环节,即数据准备、构造建模、储层相建模、储层参数建模、储量计算、如果要将储层模型用于油藏数值模拟,应对其进行粗化。

2.1 数据准备储层建模是以数据库作为基础的,数据的丰富程度以及准确性在很大程度上决定着所建模型的精度。

从数据来源看,建模数据包含岩芯、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

2.1.1 建模数据(1)井数据井数据包括井基本信息、岩心数据、测井及其解释数据、分层数据、断点数据等。

1.基本信息主要指钻井信息,包括井名称、井别、井口坐标、补心海拔、完井深度、完井时间及井身轨迹等。

这些数据可从完井地质报告中得到,目前大部分油田单位已将其建成了数据库。

在建模软件中加载了井信息数据后,应对井信息及轨迹逐一进行细致检查,特别是进行可视化检查。

例如,为了检查井身轨迹的准确性,首先,从三维视窗中查看井轨迹的整体形态;第二,在导入井分层数据后,逐层与现场已有井位底图进行对比检查,确保数据无误。

2.岩心数据岩心数据包括岩心照片、岩心描述以及岩心钻孔分析数据等,是岩性解释、沉积相划分、含油气性解释、储层质量评价以及隔夹层识别等的第一性资料。

建模过程中,岩心数据主要作为测井数据的标定。

3.测井及其解释数据测井作为研究井筒周围地层、岩石及流体特征的重要技术手段,包括电法测井、声波测井、放射性测井、地层倾角测井、气测井、生产测井以及随钻测井等多个类别,一般数据按每米8个数据点记录。

致密储层动态地质力学建模关键技术及工程应用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述致密储层是指孔隙度低、渗透率差的油气储层,由于其自身特殊的地质特征,在油气勘探和开发中具有重要意义。

随着对能源需求的不断增长,致密储层的勘探和开发已成为石油行业的热点领域。

针对致密储层的动态地质力学建模是一项关键技术,它能够揭示储层的物理特性和力学行为,为油气勘探和开发提供重要的科学依据。

通过动态地质力学建模,我们可以模拟储层的变形、应力分布和渗流规律,进而预测油气的产量和开采效果。

本文将介绍致密储层动态地质力学建模的基本原理和关键技术,以及其在工程应用中的重要意义。

通过综合分析和总结已有的研究成果,我们将探讨如何提高致密储层动态地质力学建模的精确性和可靠性,以及未来的发展方向和挑战。

本文的目的是为读者提供一个全面的了解致密储层动态地质力学建模的指南,帮助他们更好地理解该领域的基本原理和技术方法,并为油气勘探和开发提供科学支持。

希望本文能够促进该领域的研究和应用,推动致密储层资源的可持续开发和利用。

文章结构部分是用来介绍文章的整体组织和内容安排。

在这一部分,我们可以简要描述文章的章节和主题,并说明每个章节的主要内容和目标。

文章结构部分的内容可以描述如下:1.2 文章结构本文将按照以下结构进行组织和展开:第一部分是引言,包括一个概述、文章结构和目的的介绍。

我们将简要介绍致密储层动态地质力学建模的背景和重要性,并明确文章的目标和意义。

第二部分是正文,主要涵盖致密储层动态地质力学建模的基本原理以及两个关键技术。

在2.1节,我们将详细介绍致密储层动态地质力学建模的基本原理,包括相关概念和基本方法。

在2.2节和2.3节,我们将重点介绍两个关键技术,分别探讨其原理、方法和应用案例。

通过对这些关键技术的深入讨论,我们将揭示致密储层动态地质力学建模的核心要点和技术难点。

第三部分是结论,我们将对前面章节的内容进行总结,并分析致密储层动态地质力学建模的工程应用前景。

petrel中储层建模具体操作储层建模的步骤目前普遍的认识是,储层建模应分为油藏构造建模、沉积(微)相建模和油藏属性建模三步完成。

构造模型反应储层的空间格架,在建立储层属性的空间分布之前,应进行构造建模。

由于沉积相对储层物性有决定性的作用,油藏属性建模多采用相控建模,即先建立沉积微相模型,然后以此为基础进行油藏属性建模。

张天渠油田长2油藏的储层地质模型是以测井资料为基础资料,采用确定性建模的储层建模方法建立的。

储层建模的整个过程包括4个主要环节,即数据准备、构造建模、油藏属性建模、模型的应用。

一、数据准备与预处理1.数据准备一般从数据来源看,建模数据包括岩心、测井、地震、试井、开发动态等方面的数据。

从建模的内容来看,基本数据包括以下四类:①坐标数据:包括井位坐标、地震测网坐标等;②分层数据:各井的油组、砂组、小层、砂体划分对比数据;地震解释层面数据;③断层数据:断层位置、断点、断距等;④储层数据:储层数据是储层建模中最重要的数据。

包括井眼储层数据、地震储层数据和试井数据。

井眼数据为岩心和测井解释数据,包括井内相、砂体、隔夹层、孔隙度、渗透率、含油饱和度等数据,这是储层建模的硬数据。

对不同来源的数据进行质量检查是储层建模中十分重要的环节。

为了提高储层建模的精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数据的准确性。

因此,必须对数据进行全面的质量检查,如检查岩心分析的孔渗参数的奇异值是否符合地质实际,测井解释的孔渗饱是否正确等等。

建模过程中能被储层建模软件所采用的资料来源于这些基础资料,但它们有特殊的格式要求,需要转换成不同格式要求的文本文件才能以正确的格式导入到Petrel软件中。

从文件类型上来看,它们包括井头文件(Well head)、井斜文件或井轨迹文件(Well deviation)和测井数据文件(Well log)。

它们的格式和作用分别如下:①井头文件:文件内容包括井名、井位坐标(X、Y)、地面补心海拔(补心高与地面海拔之和)以及目标井段深度(井段顶部深度和测井段底部深度)。

中外科技情报储层地质建模方法摘要:储层地质建模是为了定量地表征各种储层的空间几何形态及物 性特征,最终为计算机模拟提供一个客观的、切合实际的储层地质模型。

当前国内外储层地质建模的总体思路和方法基本上是一致的,即在广泛收 集地质(包括露头、钻井及综合测试) 、地震及测井资料的基础上,利用沉 积学、储层地质学和一系列数学方法(包括地质统计学、分形几何学、随 机数学、模糊数学等)来定量表征二维或三维储层的宏观几何形态及内部 特性参数的空间变化,最终利用计算机来动态地模拟储层的空间变化特征。

一、储层地质建模方法 目前建立储层地质模型的方法主要有确定性建模、随机建模。

其中随 机建模是近年来国内外研究的一个热点。

近几年,又出现了综合确定性建 模和随机建模两种方法的约束建模。

1 确定性建模 确定性建模是对井间未知区给出确定性的预测结果,即从已知确定性 资料的控制点(如井点)出发,推测出点间(如井间)确定的、惟一的和 真实的储层参数。

主要手段是利用地震资料、水平井资料、露头类比资料 和密井网资料。

目前,确定性建模所应用的储层预测方法主要有:储层地 震学建模、储层测井地质建模、水平井建模和露头原型模型建模。

(1)储层地震学建模 储层地震学方法主要是应用地震资料研究储层的几何形态、岩性及参 数的分布,即从已知井点出发,应用地震横向预测技术进行井间参数预测, 并建立储层的三维地质模型。

以高分辨率的三维地震为基础,利用其覆盖 率高的优势,可以直接追踪井间砂体和求取储层参数。

该方法主要包括三 维地震和井间地震方法。

目前遇到的关键问题是分辨率还满足不了油田开 发研究单砂体的要求。

但对其前景大家都寄以很大的厚望。

(2)储层测井地质建模 储层测井地质建模主要是应用储层沉积学方法,在高分辨率等时地层 对比及沉积模式基础上,通过井间砂体对比建立储层结构模型。

井间砂体 对比是在沉积模式和单井相分析的基础上进行的。

传统对比方法主要依据 井间测井曲线的相似性或差异性来进行井间砂体解释。

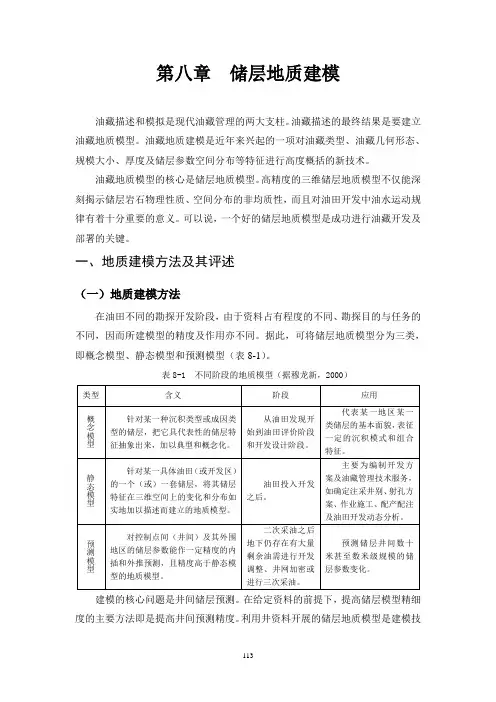

第八章储层地质建模油藏描述和模拟是现代油藏管理的两大支柱。

油藏描述的最终结果是要建立油藏地质模型。

油藏地质建模是近年来兴起的一项对油藏类型、油藏几何形态、规模大小、厚度及储层参数空间分布等特征进行高度概括的新技术。

油藏地质模型的核心是储层地质模型。

高精度的三维储层地质模型不仅能深刻揭示储层岩石物理性质、空间分布的非均质性,而且对油田开发中油水运动规律有着十分重要的意义。

可以说,一个好的储层地质模型是成功进行油藏开发及部署的关键。

一、地质建模方法及其评述(一)地质建模方法在油田不同的勘探开发阶段,由于资料占有程度的不同、勘探目的与任务的不同,因而所建模型的精度及作用亦不同。

据此,可将储层地质模型分为三类,即概念模型、静态模型和预测模型(表8-1)。

表8-1 不同阶段的地质模型(据穆龙新,2000)建模的核心问题是井间储层预测。

在给定资料的前提下,提高储层模型精细度的主要方法即是提高井间预测精度。

利用井资料开展的储层地质模型是建模技术中的关键点,是如何根据已知控制点的资料,通过内插与外推从而了解资料点间及其外围油藏的特性。

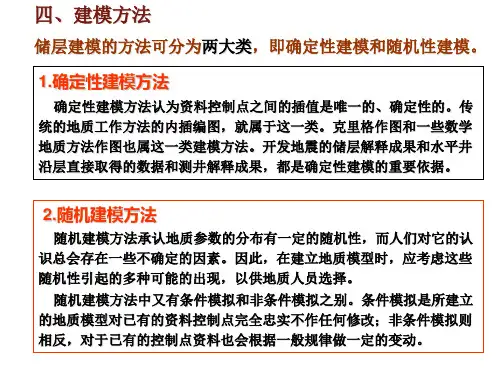

根据这一特点,建立定量储层地质模型方法基于两点,即确定性的和随机性的。

1.确定性建模确定性建模方法认为,资料控制点间的差值是唯一的解,是确定性的。

传统地质工作的内插编图,就属于这一类。

克里金作图和一些数学地质方法作图也属于这一类建模方法。

开发地震的储层解释成果和水平井沿层直接取得的数据或测井解释成果,都是确定性建模的重要依据。

井间插值方法很多,大致可分为传统的统计学插值方法和地质统计学估值方法(主要是克里金方法)。

由于传统的数理统计插值方法只考虑观测点与待估点之间的距离,而不考虑地质规律所造成的储层参数在空间上的相关性,因此插值精度很低。

实际上,这种插值方法不适用于地质建模。

为了提高对储层参数的估值精度,人们广泛应用克里金方法来进行井间插值。

克里金法是地质统计学的核心,它以变差函数为基本工具,研究区域化变量的空间分布规律。

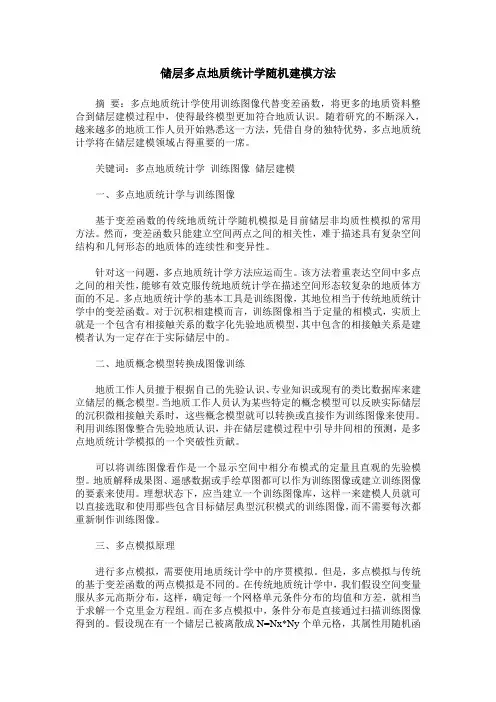

储层多点地质统计学随机建模方法摘要:多点地质统计学使用训练图像代替变差函数,将更多的地质资料整合到储层建模过程中,使得最终模型更加符合地质认识。

随着研究的不断深入,越来越多的地质工作人员开始熟悉这一方法,凭借自身的独特优势,多点地质统计学将在储层建模领域占得重要的一席。

关键词:多点地质统计学训练图像储层建模一、多点地质统计学与训练图像基于变差函数的传统地质统计学随机模拟是目前储层非均质性模拟的常用方法。

然而,变差函数只能建立空间两点之间的相关性,难于描述具有复杂空间结构和几何形态的地质体的连续性和变异性。

针对这一问题,多点地质统计学方法应运而生。

该方法着重表达空间中多点之间的相关性,能够有效克服传统地质统计学在描述空间形态较复杂的地质体方面的不足。

多点地质统计学的基本工具是训练图像,其地位相当于传统地质统计学中的变差函数。

对于沉积相建模而言,训练图像相当于定量的相模式,实质上就是一个包含有相接触关系的数字化先验地质模型,其中包含的相接触关系是建模者认为一定存在于实际储层中的。

二、地质概念模型转换成图像训练地质工作人员擅于根据自己的先验认识、专业知识或现有的类比数据库来建立储层的概念模型。

当地质工作人员认为某些特定的概念模型可以反映实际储层的沉积微相接触关系时,这些概念模型就可以转换或直接作为训练图像来使用。

利用训练图像整合先验地质认识,并在储层建模过程中引导井间相的预测,是多点地质统计学模拟的一个突破性贡献。

可以将训练图像看作是一个显示空间中相分布模式的定量且直观的先验模型。

地质解释成果图、遥感数据或手绘草图都可以作为训练图像或建立训练图像的要素来使用。

理想状态下,应当建立一个训练图像库,这样一来建模人员就可以直接选取和使用那些包含目标储层典型沉积模式的训练图像,而不需要每次都重新制作训练图像。

三、多点模拟原理进行多点模拟,需要使用地质统计学中的序贯模拟。

但是,多点模拟与传统的基于变差函数的两点模拟是不同的。

储层地质建模综述【摘要】随着油气田勘探的不断深入,在储层研究过程中建立三维定量地质模型通过对地层格架、沉积微相、骨架砂体、物性参数和储层非均质性的分析研究,借助PETREL等地质建模软件建立三维储层地质模型来反映储层地质属性空间分布特征和变化规律,为油藏的高效开发提供了依据。

【关键词】储层油藏地质建模储层建模方法是在地质统计学理论的基础上发展起来的一种预测空间变量分布的方法,用于油气描述和油气分布预测的复合学科理论和方法体系。

它是集沉积学、储层地质学、构造地质学和石油地质学等地质理论,数学地质、地质统计学和油层物理学等方法为一体的,最大限度应用计算机技术进行油气藏及内部结构精细解剖,揭示油气分布规律,表征地下地质特征和各种油藏参数三维空间分布,建立能描述油气分布状况和流动特征的、地质的、岩石物理的、成岩的、构造的、流体及工程等意义的油气参数地质模型[4]。

在实际建模过程中,要建立一个合理的、科学的、完整的地质模型必须根据具体的地质情况,在一定的建模策略指导下,通过一定的建模工具,采用合理的建模方法建立尽可能符合地下是实际的地质模型,最终建立的地质模型是否可靠需根据实际情况进行模型的优选和验证。

1 地质建模的步骤1.1 基础储层地质研究及数据集成统计以层序地层学、沉积学、储层地质学等为重要依据通过对研究区域的数据进行整理,建立标准储层建模数据格式,然后对数据匹配关系进行检查和修改,利用研究区丰富的井资料,提取能够反映储层非均质性的地质统计特征,作为建模对象和地质约束条件。

1.2 三维地质模型的建立储层地质模型的方法分为确定性建模、随机建模。

确定性建模是从确定性资料的控制点出发,推测井间未知区域并给出确定性的预测结论;随机建模是应用随机模拟方法对井间未知区域给出多种可能的预测结果。

油气田开发的实践证明以变差函数理论为核心,以地质统计学理论为基础,发展起来的研究空间变量分布的随机建模将成为储层建模的主要建模方法。