2020高考文言文复习实词推断

- 格式:pptx

- 大小:176.72 KB

- 文档页数:37

专题七实词推断技巧、词类活用知识干货一、实词推断技巧:1.对称推断法文言文中,排比句、对偶句、并列词句对举的语言现象很多。

在对举句中,位置对称的词语一般词性相同,词义相近、相反或相对,因此,通过对已知词语的词义、词性进行分析,就可以推知未知词语的词义、词性。

2.语境推断法一是短语语境,就是实词所在的短语的词性特征和结构特征。

比如说“谲佞残妒”是四个形容词构成的并列结构,我们就可以根据其他几个词的意义来推断“谲”的释义是否正确。

二是句子语境,就是实词所在句子的结构特征和特定句义限定。

如2012年高考天津卷中文言文阅读实词题D选项“可以拯人,可以寿.世者”,我们只要对此句作简单的主谓宾结构分析,就可以知道“寿”在句中作谓语,肯定要解释为动词义,而不是名词。

三是上下文语境,就是实词所在的上下文语段构成的语境。

如“有行之人,纲纪森然,动皆法度……。

无行之人,谲.佞残妒,塞于胸间,心目所至,悉犯于理……虽死且有谋,馀孽犹毒于人,必难终以福”。

根据这样的语境,说“无行之人”“谲佞残妒”,由“佞”和“妒”我们就能基本推断“谲”解释为“诡诈”应该是正确的。

语境推断法对于我们解读文言文,乃至现代文阅读题来说,都是必要的技能。

它不仅有助于推断实词释义选项的正确与否,对解答虚词辨析题、信息筛选题、概括分析题也都有帮助。

3.语法推断法(位置推断法)句子的结构是固定的,组合是有规律的,词在句中所处的语法位置,为我们推断词义提供了依据。

如主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由动词、形容词充当,状语大多由副词充当等。

(1)划分句子成分法“信.义著于四海”(“信义”作主语,可判断“信”是名词,作“信用”讲)“烟涛微茫信.难求”(状语,确实)“楚王贪而信.张仪”(谓语,信任)(2)看搭配“辍耕之.垄上”,“之”后接表地点的“垄上”,很明显,“之”在这里只能译成动词“到”才能与之搭配。

“自放驴,取樵.炊爨”,题目中给的词义是:樵——打柴。

高考文言实词意义推断参考方法:(1)语境分析法:根据上下文语境,比如上文练习中的“既启之而复卷之”,前文说到要看白居易的文章,开箱取文,后面又说将文章“卷”起来,可以判定此处“启”为“打开”之意。

方法阐释:“词不离句,句不离篇”,要把握一个实词的含义,绝不能离开它生存的语境,有时上下文之间存在着照应、解释或暗示关系,这恰恰是我们要寻找的钥匙。

语境包括内部语境和外部语境。

内部语境:句子本身的语言环境;外部语境:上下文的语言环境。

(2)联想迁移法:根据课内已学知识,比如可以根据《六国论》中“为国者无使为积威之所劫哉”判定“劫”为“胁迫”意,可以根据《陈情表》中“本图宦达,不矜名节”判定“矜”为“注重”意,《张衡传》中“举孝廉不行,连辟公府不就”判定“就”为“赴任就职”意。

方法阐释:高考所考查的实词,一般秉承“课外材料课内考”的原则,也就是说给我们的文段是课外的,但是考察的知识点却是课内的,其意义和用法在课本中一般都能找到落脚点。

因此,我们要善于根据已有知识举一反三,来确定试题中的实词词义。

(3)结构分析法:比如“有学士才,非宰臣器”中“器”在这样一个对称的结构中,很有可能和“才”的意义是一致的,所以,可以判定其为“才能”之意。

方法阐释:文言文中的排比句、对偶句等并列结构较多,在对称的句式结构中,处于对应位置上的词语,往往词性相同,意义相同、相近或者相反、相对,利用这一点可以求得词语正确的解释。

(4)语法分析法:比如“衔策在汝手”中“衔策”在句中充当了主语,应该是个名词,再根据语境可以推断为“马嚼和马鞭”之意。

再如“觞”“卒”“和”都可以如此解释。

方法阐释:根据汉语语法知识,主语、宾语常由名词、代词充当,谓语大多由动词、形容词充当,状语大多由副词充当。

根据词在句中的语法地位以及词语的搭配,可推断它的词性,进而推知它的词义。

(5)字形分析法:比如“统过干”中“过”字,可以根据其部首“辶”推断其与行走、行动有关,再根据语境可解释为“拜访”,上文中“盈其箱笥,没于尘坌”的“笥”“坌”,“敢请外厩之下驷”的“驷”都可以根据其部首作出解释。

专题01 文言实词的推断技巧★★考点解读★★“理解常见文言实词在文中的含义”,是指依据具体语境理解常见实词在文中的意义。

所谓“常见实词”是指实词在文章中出现的频率较高,其范围包括文言文中的常用字和次常用字。

所谓“在文中”,即指语境。

实词考查常有语境的限制,语境限制下的实词意义往往是确定的意义,这就需要考生具备依据语境理解识别实词意义、用法的能力。

该考点考查的重点是:一词多义、古今异义、偏义复词、通假字、词类活用等。

前四种主要靠平时的积累,而词类活用除积累外,还要靠理解分析。

一般以考查一词多义为主,同时涉及对词类活用、古今异义、通假字等的考查。

★★技巧点拨★★一、联想推断法试卷上常出现一些难理解的文言实词,我们可以联想课文有关语句中的用法,相互比照,辨其异同,然后初步确定文中实词的含义。

例如:不以外夷见忽。

要理解此句,关键是见。

我们可以联想到《孔雀东南飞》中学过的兰芝初还时,府吏见丁宁来推断。

见相当于第一人称代词我,且见作宾语,宾语前置。

不以外夷见忽中的见据此可推断为第一人称代词,此句句意为:不因为我是外夷而轻视我。

其实,在《陈情表》生孩六月,慈父见背中,见也是这种用法。

二、成语印证法成语中保留了大量的文言词义,联系成语,加以印证,对判断文言词义会有很大的帮助。

例如:势拔五岳掩赤城。

我们可以联系成语出类拔萃,其中的拔(超出)是我们平时较熟悉的,借助熟悉的词义,就能推断文言句中拔的词义了。

再如:①腥臊并御,芳不得薄兮②至丹以荆卿为计,始速祸焉③登高而呼,声非加疾也④每责一头,辄倾数家之产①句中的薄字,可借助成语日薄西山中的薄字来推断,日薄西山中的薄为接近之意,那么①句中的薄字也可用接近试解。

②句中的速字,可借助成语不速之客很容易推断出是招致,招引的意思。

③句中的疾字可用疾风知劲草中的疾字推断出是强的意思。

④句中的责字可由成语求全责备推知是寻求,寻找之意。

三、成分分析法根据词语在文中的语法位置、功能、作用来推断词语的含义。

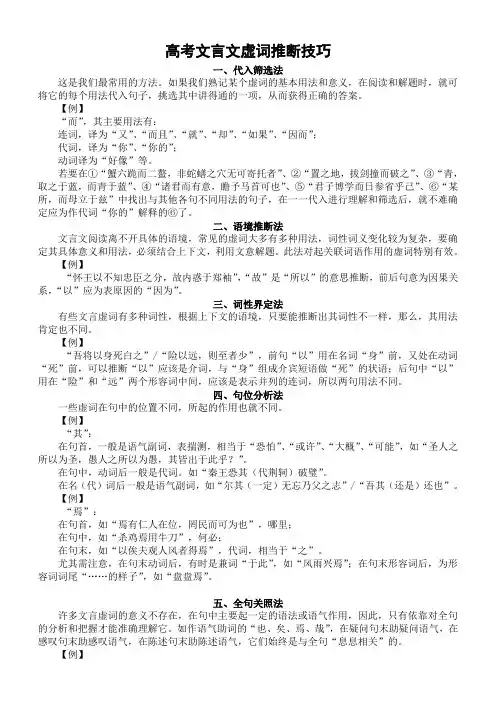

高考文言文虚词推断技巧一、代入筛选法这是我们最常用的方法。

如果我们熟记某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确的答案。

【例】“而”,其主要用法有:连词,译为“又”、“而且”、“就”、“却”、“如果”、“因而”;代词,译为“你”、“你的”;动词译为“好像”等。

若要在①“蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者”、②“置之地,拔剑撞而破之”、③“青,取之于蓝,而青于蓝”、④“诸君而有意,瞻予马首可也”、⑤“君子博学而日参省乎己”、⑥“某所,而母立于兹”中找出与其他各句不同用法的句子,在一一代入进行理解和筛选后,就不难确定应为作代词“你的”解释的⑥了。

二、语境推断法文言文阅读离不开具体的语境,常见的虚词大多有多种用法,词性词义变化较为复杂,要确定其具体意义和用法,必须结合上下文,利用文意解题。

此法对起关联词语作用的虚词特别有效。

【例】“怀王以不知忠臣之分,故内惑于郑袖”,“故”是“所以”的意思推断,前后句意为因果关系,“以”应为表原因的“因为”。

三、词性界定法有些文言虚词有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么,其用法肯定也不同。

【例】“吾将以身死白之”/“险以远,则至者少”,前句“以”用在名词“身”前,又处在动词“死”前,可以推断“以”应该是介词,与“身”组成介宾短语做“死”的状语;后句中“以”用在“险”和“远”两个形容词中间,应该是表示并列的连词,所以两句用法不同。

四、句位分析法一些虚词在句中的位置不同,所起的作用也就不同。

【例】“其”:在句首,一般是语气副词,表揣测,相当于“恐怕”、“或许”、“大概”、“可能”,如“圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?”。

在句中,动词后一般是代词。

如“秦王恐其(代荆轲)破璧”。

在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(一定)无忘乃父之志”/“吾其(还是)还也”。

【例】“焉”:在句首,如“焉有仁人在位,罔民而可为也”,哪里;在句中,如“杀鸡焉用牛刀”,何必;在句末,如“以俟夫观人风者得焉”,代词,相当于“之”。

2020届全国高考语文文言文阅读实词基础知识高考语文一直都在考文言实词,无论是间接考察对文言文的理解,或者直接考察文言文的翻译,文言实词从来不会缺席。

语文文言文中的实词就好比英语中的单词,是一个高中生的基本功。

试想,如果一个单词也记不住,怎么去翻译英语试题呢。

语文文言文阅读也一样,我们只有牢固掌握了文言文实词的基本含义,才有可能读懂文言文,这是做题的基本前提。

学好文言文实词是基础,举一反三是关键。

高考是用课外的例子考查课内的知识点,“举一反三”显得尤为重要。

由于文言实词的多义性,我们在理解文言实词的时候,应本着“词不离句”的基本原则。

高考语文文言文阅读占据了35分的分值,而文言实词又是文言文学习的基础。

学好文言文,必须先从学好文言实词学起,从逐字逐句学起,学会逐字逐句翻译文言文,学会自己写文言文作文,不断提高自己文言文学习的新境界!历年高考文言文阅读的文章基本选自课外的古代散文和诗歌,同学们面对着许多的新情况新问题。

同学们在做文言文阅读的时候,一定要明确题干的设问方向,明确文章的主旨大意,明确试题的基本特征,从而从容作答,考出好成绩。

学好文言文,也是在弘扬中华民族传统文化,从传统文化中吸取营养,不断升华自己的精神境界和文学素养。

一、高考对文言实词的考查方式:1、提供解释,辨别正误。

这是近年来绝大部分高考试卷的题型。

在设题时,大部分试卷只考单音词,少数试卷考两个单音词连用,也有的考双音词,还有的将单音词和双音词放在一起考查。

全国新课标卷一直考单音词。

到目前为止,试题大都要求从四个选项中选出错误的一项,也有选出释义正确的一项。

2、直接对实词加以解释。

这种题型比难度大,对学生的文言文阅读基本功有较高要求。

3、比较实词古今义的异同,要求找出与现代汉语在意义上相同或不同的选项,这种题型设置比较灵活,能够较好地考查学生的语文能力。

二、高考语文文言实词的推断方法与技巧1、字形推断法(利用汉字字形)汉字中的形声字占80%以上,而形声字的形旁具有表意功能。