诗经击鼓

- 格式:ppt

- 大小:455.50 KB

- 文档页数:21

击鼓原文及翻译诗经全文

摘要:

一、诗经简介

二、击鼓原文

三、击鼓翻译

四、诗经全文概述

正文:

一、诗经简介

《诗经》是我国古代一部脍炙人口的诗歌总集,距今已有约3000 年的历史。

它包含了先秦时期的诸多民间诗歌,共计305 篇,分为风、雅、颂三部分。

风包括十五国风,共一百六十首;雅分为大雅和小雅,共一百零五篇;颂分为周颂、鲁颂和商颂,共四十首。

诗经内容丰富,反映了当时人们的生活、劳动、婚恋、战争等诸多方面,具有很高的文学价值和历史价值。

二、击鼓原文

击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处,爰丧其马。

于以求之?于林之下。

三、击鼓翻译

击鼓声镗镗,奋勇去征战。

修筑国土城池,唯独我往南方行。

跟随孙子仲,平定陈国和宋国。

没有让我回家的命令,我忧心忡忡。

何处安居?何处丧马?

在何处寻找?在林边之下。

四、诗经全文概述

《诗经》全文涵盖了先秦时期的诸多民间诗歌,反映了当时人们的生活、劳动、婚恋、战争等诸多方面。

其中,击鼓这首诗描绘了战争的场景,表达了战士奋勇征战的心情,以及对家乡的思念。

全文情感真挚,具有很高的文学价值。

在《诗经》中,我们还可以看到诸如《关雎》、《蒹葭》、《采薇》等描绘美好爱情的诗歌;如《硕鼠》、《草虫》、《蓼莪》等反映劳动者生活的诗歌;如《荡》、《颂》等赞美国家领袖和祖先的诗歌。

诗经击鼓《击鼓》是《》里面《国风》中的一首。

全诗主要描写了什么内容?下面一起来赏析下!击鼓击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

“死生契阔”,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮!不我活兮!于嗟洵兮!不我信兮!【注释】1、镗(汤tāng):鼓声。

2、踊跃:操练武术时的动作。

兵:武器。

3、“土”、“国”同义。

城漕:在漕邑筑城。

漕邑在今河南省滑县东南。

4、南行:指出兵往陈、宋。

这两国在卫国之南。

三四句表示宁愿参加国内城漕的劳役,不愿从军南征。

5、孙子仲:当时卫国领兵南征的统帅。

“孙”是氏,“子仲”是字。

孙氏是卫国的世卿。

6、陈国国都在宛丘,今河南省淮阳县。

宋国国都在睢(虽suī)阳,今河南省商丘县南。

“平陈与宋”是说平定这两国的纠纷。

7、不我以归:“以”和“与”通。

“不我以归”就是说不许我参与回国的队伍。

卫军一部分回国一部分留戍。

8、有忡(充chōng):犹“忡忡”。

心不宁貌。

9、爰(原yuán):疑问代名词,就是在何处。

这句是说不晓得哪儿是我们的住处。

10、丧:丢失。

这句是说不知道将要在哪儿打败仗,把马匹丧失了。

11、于以:犹“于何”。

以下两句是说将来在哪儿找寻呢?无非在山林之下吧。

这是忧虑战死,埋骨荒野。

12、“死生契阔”:言生和死都结合在一起。

契:合。

阔:疏。

“契阔”在这里是偏义复词,偏用“契”义。

13、成说:犹“成言”,就是说定了。

所说就是“死生契阔”、“与子偕老”。

子:作者指他的妻。

下同。

14、于嗟:叹词。

阔:言两地距离阔远。

15、活:读为“佸(活huó)”,相会。

16、洵(旬xún):《释文》谓《韩诗》作“夐(xiòng)”,久远。

末章四句是说这回分离得长远了,使我不能和爱人相会,实现“偕老”的誓言。

【题解及原文】这是卫国远戍陈宋的兵士嗟怨想家的诗。

据《左传》,鲁宣公十二年,宋伐陈,卫穆公出兵救陈。

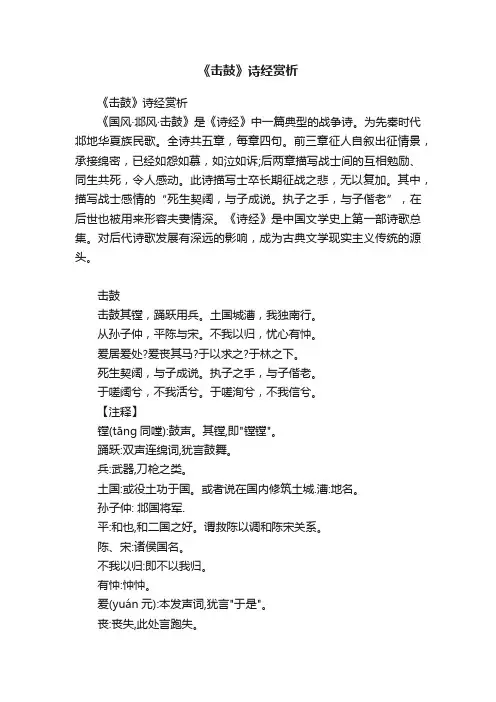

诗经《国风·邶风·击鼓》鉴赏《国风·邶风·击鼓》是《》中一篇典型的战争诗。

为先秦时代邶地华夏族民歌。

全诗共五章,每章四句。

前三章征人自叙出征情景,承接绵密,已经如怨如慕,如泣如诉;后两章描写战士间的互相勉励、同生共死,令人感动。

此诗描写士卒长期征战之悲,无以复加。

其中,描写战士感情的“死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老”,在后世也被用来形容夫妻情深。

击鼓击鼓其,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

居处?丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟兮,不我信兮。

译文及注释译文击鼓的声音震响(耳旁),兵将奋勇操练。

(人们)留在国内筑漕城,只有我向南方行去。

跟随孙子仲,平定陈、宋(两国)。

不允许我回家,(使我)忧心忡忡。

于是人在哪里?于是马跑失在哪里?到哪里去寻找它?在山间林下。

生死聚散,我曾经对你说(过)。

拉着你的手,和你一起老去。

唉,太久。

让我无法(与你)相会。

唉,太遥远,让我的誓言不能履行。

注释⑴:鼓声。

其,即“”。

明陈继儒《大司马节袁公(袁可立)家庙记》:“考钟,坎坎击鼓。

”⑵踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

⑶土国:在国都服役。

漕:地名。

⑷孙子仲:即公孙文仲,字子仲,邶国将领。

⑸平:和也,和二国之好。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

⑹不我以归:即不以我归,有家不让回。

⑺有忡:忡忡。

⑻(yuán):本发声词,犹言“于是”。

丧:丧失,此处言跑失。

居处?丧其马:有不还者,有亡其马者。

⑼于以:于何。

⑽契阔:聚散。

契,合;阔,离。

⑾成说:成言也犹言誓约。

⑿于嗟:即“吁嗟”,犹言今之哎哟。

⒀活:借为“”,相会。

⒁:远。

⒂信:一说古伸字,志不得伸。

一说誓约有信。

鉴赏这是一篇典型的战争诗。

诗人以袒露自身与主流意识的背离,宣泄自己对战争的抵触情绪。

作品在对人类战争本相的透视中,呼唤的是对个体生命具体存在的尊重和生活细节幸福的获得。

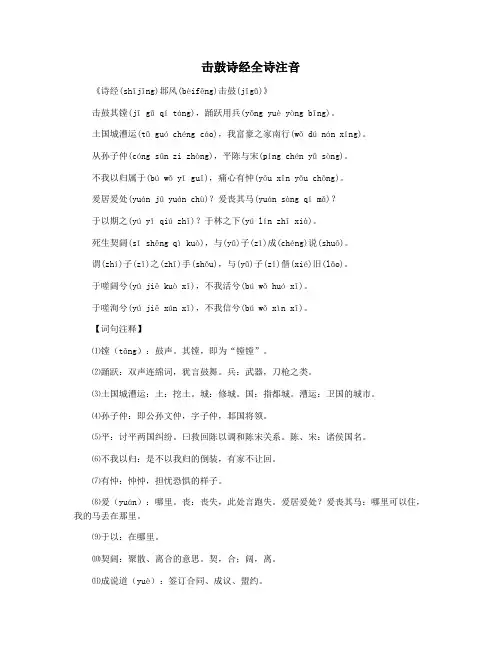

击鼓诗经全诗注音《诗经(shījīng)邶风(bèifēng)击鼓(jīgǔ)》击鼓其镗(jī gǔ qí táng),踊跃用兵(yǒng yuè yòng bīng)。

土国城漕运(tǔ guó chéng cáo),我富豪之家南行(wǒ dú nán xíng)。

从孙子仲(cóng sūn zi zhòng),平陈与宋(píng chén yǔ sòng)。

不我以归属于(bú wǒ yǐ guī),痛心有忡(yōu xīn yǒu chōng)。

爰居爰处(yuán jū yuán chù)?爰丧其马(yuán sàng qí mǎ)?于以期之(yú yǐ qiú zhī)?于林之下(yú lín zhī xià)。

死生契阔(sǐ shēng qì kuò),与(yǔ)子(zǐ)成(chéng)说(shuō)。

谓(zhí)子(zǐ)之(zhī)手(shǒu),与(yǔ)子(zǐ)偕(xié)旧(lǎo)。

于嗟阔兮(yú jiē kuò xī),不我活兮(bú wǒ huó xī)。

于嗟洵兮(yú jiē xún xī),不我信兮(bú wǒ xìn xī)。

【词句注释】⑴镗(tāng):鼓声。

其镗,即为“镗镗”。

⑵踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

⑶土国城漕运:土:挖土。

城:修城。

国:指都城。

漕运:卫国的城市。

⑷孙子仲:即公孙文仲,字子仲,邶国将领。

⑸平:讨平两国纠纷。

曰救回陈以调和陈宋关系。

诗经击鼓翻译及赏析击鼓是一位远征异国、长期不得归家的士兵唱的一首思乡之歌。

下面是本店铺整理的诗经击鼓翻译及赏析,欢迎查看,仅供大家参考。

击鼓击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

译文敲鼓声音响镗镗,鼓舞士兵上战场。

人留国内筑漕城,唯独我却奔南方。

跟从将军孙子仲,要去调停陈和宋。

长期不许我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。

叫我何处去寻找? 原来马在树林下。

无论聚散与死活,我曾发誓对你说。

拉着你手紧紧握,白头到老与你过。

叹息与你久离别,再难与你来会面。

叹息相隔太遥远,不能实现那誓约。

赏析这是一篇典型的战争诗。

诗人以袒露自身与主流意识的背离,宣泄自己对战争的抵触情绪。

作品在对人类战争本相的透视中,呼唤的是对个体生命具体存在的尊重和生活细节幸福的获得。

这种来自心灵深处真实而朴素的歌唱,是对人之存在的最具人文关怀的阐释,是先民们为后世的文学作品树立起的一座人性高标。

《毛诗序》云:“《击鼓》,怨州吁也。

”郑笺以《左传·隐公四年》州吁伐郑之事实之。

姚际恒《诗经通论》以为“与经不合者六”,此实乃《春秋·宣公十二年》“宋师伐陈,卫人救陈”之事,在卫穆公时。

今以为姚说较《毛序》为合理,姑从姚氏。

第一章总言卫人救陈,平陈宋之难,叙卫人之怨。

结云“我独南行”者,诗本以抒写个人愤懑为主,这是全诗的线索。

诗的第三句言“土国城漕”者,《鄘风·定之方中》毛诗序云:“卫为狄所灭,东徙渡河,野居漕邑,齐桓公攘夷狄而封之。

文公徙居楚丘,始建城市而营宫室。

”文公营楚丘,这就是诗所谓“土国”,到了穆公,又为漕邑筑城,故诗又曰“城漕”。

“土国城漕”虽然也是劳役,犹在国境以内,南行救陈,其艰苦就更甚了。

第二章“从孙子仲,平陈与宋”,承“我独南行”为说。

《击鼓》诗经赏析《击鼓》诗经赏析《国风·邶风·击鼓》是《诗经》中一篇典型的战争诗。

为先秦时代邶地华夏族民歌。

全诗共五章,每章四句。

前三章征人自叙出征情景,承接绵密,已经如怨如慕,如泣如诉;后两章描写战士间的互相勉励、同生共死,令人感动。

此诗描写士卒长期征战之悲,无以复加。

其中,描写战士感情的“死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老”,在后世也被用来形容夫妻情深。

《诗经》是中国文学史上第一部诗歌总集。

对后代诗歌发展有深远的影响,成为古典文学现实主义传统的源头。

击鼓击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

【注释】镗(tāng同嘡):鼓声。

其镗,即"镗镗"。

踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

土国:或役土功于国。

或者说在国内修筑土城.漕:地名。

孙子仲: 邶国将军.平:和也,和二国之好。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

不我以归:即不以我归。

有忡:忡忡。

爰(yuán元):本发声词,犹言"于是"。

丧:丧失,此处言跑失。

爰居爰处?爰丧其马:有不还者,有亡其马者。

于以:于何。

契阔:聚散。

契,合;阔,离。

成说(shuō):成言也犹言誓约,“说”不通“悦”。

于(xū)嗟(jiē):即"吁嗟",犹言今之哎哟。

活:借为"佸",相会。

洵(xún):远。

信:一说古伸字,志不得伸。

一说誓约有信。

【译文】敲鼓声音响镗镗,鼓舞士兵上战场。

人留国内筑漕城,唯独我却奔南方。

跟从将军孙子仲,要去调停陈和宋。

长期不许我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。

叫我何处去寻找? 原来马在树林下。

无论聚散与死活,我曾发誓对你说。

拉着你手紧紧握,白头到老与你过。

诗经击鼓全文以及翻译范本一份诗经击鼓全文以及翻译 1导语:《国风·邶风·击鼓》是中国古代第一部诗歌总集《诗经》中的一首典型的战争诗。

这是一位远征异国、长期不得归家的士兵唱的一首思乡之歌。

全诗共五章,每章四句。

前三章征人自叙出征情景,承接绵密,如怨如慕,如泣如诉;后两章描写战士间的互相勉励、同生共死,令人感动。

此诗描写士卒长期征战之悲,无以复加。

其中,描写战士感情的“死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老”,在后世也被用来形容夫妻情深。

作品原文击鼓其镗⑴,踊跃用兵⑵。

土国城漕⑶,我独南行。

从孙子仲⑷,平陈与宋⑸。

不我以归⑹,忧心有忡⑺。

爰居爰处⑻?爰丧其马?于以求之⑼?于林之下。

死生契阔⑽,与子成说⑾。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮⑿,不我活兮⒀。

于嗟洵兮⒁,不我信兮⒂。

注释译文词句注释⑴镗(tāng):鼓声。

其镗,即“镗镗”。

⑵踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

⑶土国城漕:土:挖土。

城:修城。

国:指都城。

漕:卫国的城市。

⑷孙子仲:即公孙文仲,字子仲,邶国将领。

⑸平:平定两国纠纷。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

⑹不我以归:是不以我归的倒装,有家不让回。

⑺有忡:忡忡,忧虑不安的样子。

⑻爰(yuán):哪里。

丧:丧失,此处言跑失。

爰居爰处?爰丧其马:哪里可以住,我的马丢在那里。

⑼于以:在哪里。

⑽契阔:聚散、离合的意思。

契,合;阔,离。

⑾成说(shuō):约定、成议、盟约。

⑿于嗟:叹词。

⒀活:借为“佸”,相会。

⒁洵:久远。

⒂信:守信,守约。

白话译文战鼓擂得震天响,士兵踊跃练武忙。

有的修路筑城墙,我独从军到南方。

跟随统领孙子仲,联合盟国陈与宋。

不愿让我回卫国,致使我心忧忡忡。

何处可歇何处停?跑了战马何处寻?一路追踪何处找?不料它已入森林。

一同生死不分离,我们早已立誓言。

让我握住你的手,同生共死上战场。

可叹相距太遥远,没有缘分重相见。

可叹分别太长久,无法坚定守誓言。

诗经击鼓翻译及赏析导读:击鼓击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

译文敲鼓声音响镗镗,鼓舞士兵上战场。

人留国内筑漕城,唯独我却奔南方。

跟从将军孙子仲,要去调停陈和宋。

长期不许我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。

叫我何处去寻找? 原来马在树林下。

无论聚散与死活,我曾发誓对你说。

拉着你手紧紧握,白头到老与你过。

叹息与你久离别,再难与你来会面。

叹息相隔太遥远,不能实现那誓约。

赏析这是一篇典型的战争诗。

诗人以袒露自身与主流意识的背离,宣泄自己对战争的抵触情绪。

作品在对人类战争本相的透视中,呼唤的是对个体生命具体存在的尊重和生活细节幸福的获得。

这种来自心灵深处真实而朴素的歌唱,是对人之存在的最具人文关怀的阐释,是先民们为后世的文学作品树立起的一座人性高标。

《毛诗序》云:“《击鼓》,怨州吁也。

”郑笺以《左传·隐公四年》州吁伐郑之事实之。

姚际恒《诗经通论》以为“与经不合者六”,此实乃《春秋·宣公十二年》“宋师伐陈,卫人救陈”之事,在卫穆公时。

今以为姚说较《毛序》为合理,姑从姚氏。

第一章总言卫人救陈,平陈宋之难,叙卫人之怨。

结云“我独南行”者,诗本以抒写个人愤懑为主,这是全诗的线索。

诗的第三句言“土国城漕”者,《鄘风·定之方中》毛诗序云:“卫为狄所灭,东徙渡河,野居漕邑,齐桓公攘夷狄而封之。

文公徙居楚丘,始建城市而营宫室。

”文公营楚丘,这就是诗所谓“土国”,到了穆公,又为漕邑筑城,故诗又曰“城漕”。

“土国城漕”虽然也是劳役,犹在国境以内,南行救陈,其艰苦就更甚了。

第二章“从孙子仲,平陈与宋”,承“我独南行”为说。

假使南行不久即返,犹之可也。

诗之末两句云“不我以归,忧心有忡”,叙事更向前推进,如芭蕉剥心,使人酸鼻。

【导语】《诗经·邶风·击⿎》是⼀篇典型的战争诗,其中描写战⼠感情的“死⽣契阔,与⼦成说,执⼦之⼿,与⼦偕⽼”,在后世也被⽤来形容夫妻情深。

下⾯就和⼀起来了解下先秦的爱情诗歌《诗经·邶风·击⿎》,欢迎阅读! 《诗经·邶风·击⿎》 先秦·佚名 击⿎其镗,踊跃⽤兵。

⼟国城漕,我独南⾏。

从孙⼦仲,平陈与宋。

不我以归,忧⼼有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死⽣契阔,与⼦成说。

执⼦之⼿,与⼦偕⽼。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

【赏析】 如果说起《诗经》中的爱情诗句,相信很多⼈最先想到的应是这⼏句“死⽣契阔,与⼦成说。

执⼦之⼿,与⼦偕⽼”,其间包含多少深情、多少执念,⼀读便知,⽆需赘⾔。

这⼏句本来是描写战友之间同⽣共死的深情厚谊的,后来演化为形容爱⼈之间不离不弃、相伴到⽼的美丽誓⾔。

《击⿎》⼀诗是描写战争的,“怨”的情绪贯穿始终。

战争着实让⼈痛恨,征夫远离妻⼦家乡,远离了幸福,承受⽣命中的本不该有的痛苦,都是因为战争。

然⽽这⼏句战友之间共勉的话语却铿锵有⼒,充满凝聚⼒,也体现了作为个体的⼈所应该具备的团结互助意识。

也有⼈说,这⼏句是诗⼈的回忆,回忆离家时与妻⼦执⼿泣别时的情形,“死⽣契阔,与⼦成说,执⼦之⼿,与⼦偕⽼”,反映了夫妻⼆⼈深沉、坚贞的感情,也包含着对未来的隐隐担忧。

然⽽这种担忧终成为严酷的现实,征⼈通过对往事的回忆,表达了对战争的厌恶与痛恨。

扩展阅读:《诗经》产⽣年代 《诗经》是中国第⼀部诗歌总集,最早的记录为西周初年,最迟产⽣的作品为春秋时期,上下跨度约五六百年。

产⽣地域以黄河流域为中⼼,南到长江北岸,分布在陕西、⽢肃、⼭西、⼭东、河北、河南、安徽、湖北等地。

经⽂史专家考定,《诗经》中的作品是在周武王灭商(前1066年)以后产⽣的。

《周颂》时代最早,在西周初年产⽣,是贵族⽂⼈作品,以宗庙乐歌、颂神乐歌为主,也有部分描写农业⽣产。

《诗经·邶风·击鼓》原文及赏析《诗经·邶风·击鼓》是《诗经》中一篇典型的战争诗。

为先秦时代邶地华夏族民歌。

全诗共五章,每章四句。

前三章征人自叙出征情景,承接绵密,已经如怨如慕,如泣如诉;后两章描写战士间的互相勉励、同生共死,令人感动。

下面由店铺给大家整理了《诗经·邶风·击鼓》原文及赏析相关知识,希望可以帮到大家!《诗经·邶风·击鼓》原文及赏析【原文】击鼓其镗①,踊跃用兵②。

土国城漕③,我独南行。

从孙子仲④,平陈与宋⑤。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处⑥,爰丧其马。

于以求之,于林之下。

死生契阔⑦,与子成说⑧。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮⑨,不我活兮。

于嗟洵兮⑩,不我信兮。

【注释】①镗:击鼓的声音。

②兵:刀枪等武器。

③土国:国中挑填混土的工作。

④孙子仲:人名,统兵的主帅。

⑤平:和好。

⑥爱:语气助同,没有实义。

⑦契阔:离散聚合。

⑧成说:预先约定的话。

⑨于嗟:感叹词。

阔:远离、⑩洵:远。

【赏析】“执子之手,与子偕老”在诗经中可与“窈窕淑女,君子好逑”媲美。

一个是庶民对妻子的誓言,一个是庶民对心仪女子的求爱,一个忧伤一个愉悦,都是非常朴直的表达。

先秦的人活得更亲近自然,更天性,高兴了唱不高兴也唱。

中国最早的诗歌不是写在纸上四平八稳的,都是唱出来的。

飞流直下的跌宕起伏,珠玉落银盘的清脆响亮。

但是“窈窕淑女,君子好逑”怎及“死生契阔”苍凉沉郁?在那首诗里,与伊人即使对面相隔,也只是凡尘的一条河,只要有勇气,还是可以渡过河洲去试着亲近心上人的。

世事在生死之间时,人即使身不由己也还有一丝转圜和补救的余地,然而一旦生死相隔,即使有再大的愿心也无能为力了。

《击鼓》传达的就是这种生死相隔的无可奈何。

男女相悦是如此天经地义。

一棵树上不可能只结甜而大的果子,也有干瘪酸涩的,因此无论喜悦悲哀都要学会顺然承受。

鲁隐公四年(公元前719年)夏,卫联合陈、宋、蔡共同伐郑。

诗经·邶风·击鼓赏析诗经·邶风·击鼓赏析诗经·邶风·击鼓赏析1击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

赏析:这首诗是指长年行役于外的将兵家乡和妻子。

孙子仲:当时卫国的元帅。

平:《集传》:“平,和也。

合二国之好也”。

有说当时陈、宋二国作乱,孙子仲平之则“平”应为“平伏”,或不战而使蕃国归顺,并不是两个平等的国家缔结和盟。

孙子仲当时是“天子师”的出兵,不是卫国。

爰居爰处,爰丧其马:《传》:“有不还者,有亡其马者”。

《笺》:“不还,谓死也,伤也,病也。

今于何居乎?于何处乎?于何丧其马乎?”爰音yuan2,即哪里。

契阔:离合。

马瑞辰《通释》:“契当读如契合之契,阔当读如疏阔之阔。

……契阔与死生相对成文,犹云合离聚散耳”。

契即合,阔即离。

成说:《通释》:“成说即成言也。

……《传》训说为数者,盖为预有成计,犹言有成约也。

”即已有约定。

洵(音xun4):远。

信:即“言而有信”的信。

(一说古“伸”字,志不得伸,一说极,信、极连读,犹言终古。

按通篇意旨,均不从)“丧其马”与“不还”相对,马应是比兴,借指宁静的田园诗经·邶风·击鼓赏析2原文击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

注释:镗(tāng):鼓声。

其镗,即“镗镗”。

踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

土国:或役土功于国。

漕:地名。

孙子仲:卫国大夫。

平:和也,和二国之好。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

不我以归:即不以我归。

有忡:忡忡。

爰(yuán):本发声词,犹言“于是”。

诗经邶风击鼓全文及赏析(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如文言文、现代文、教案设计、文案大全、作文大全、词语、成语、范文、读后感、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of practical materials, such as classical Chinese, modern literature, teaching plan design, copy collection, composition collection, words, idioms, model essays, post-reading comments, and other materials. If you want to know different data formats and writing methods, please pay attention!诗经邶风击鼓全文及赏析国风·邶风·击鼓击鼓其镗,踊跃用兵。

击鼓《诗经》-古诗-赏析击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

注释镗(tāng同嘡):鼓声。

其镗,即镗镗。

踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

土国:或役土功于国。

或者说在国内修筑土城.漕:地名。

孙子仲: 邶国将军.平:和也,和二国之好。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

不我以归:即不以我归。

有忡:忡忡。

爰(yuán元):本发声词,犹言于是。

丧:丧失,此处言跑失。

爰居爰处?爰丧其马:有不还者,有亡其马者。

于以:于何。

契阔:聚散。

契,合;阔,离。

成说(shuō):成言也犹言誓约,“说”不通“悦”。

于(xū)嗟(jiē):即吁嗟,犹言今之哎哟。

活:借为佸,相会。

洵(xún):远。

信:一说古伸字,志不得伸。

一说誓约有信。

译文敲鼓声音响镗镗,鼓舞士兵上战场。

人留国内筑漕城,唯独我却奔南方。

跟从将军孙子仲,要去调停陈和宋。

长期不许我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。

叫我何处去寻找? 原来马在树林下。

无论聚散与死活,我曾发誓对你说。

拉着你手紧紧握,白头到老与你过。

叹息与你久离别,再难与你来会面。

叹息相隔太遥远,不能实现那誓约。

赏析本诗描写兵士久戍不得回家的心情,表达渴望归家与亲人团聚的强烈愿望。

诗从出征南行写起,再写了战后未归的痛苦,又写了当初与亲人执手别离相约的回忆,一直到最后发出强烈的控拆,次第写来,脉络分明,而情感依次递进。

叙事中推进着情感的表达,抒情中又紧连着情节的发展,相得益彰,而自然天成。

这是一首著名的爱情诗。

该诗叙述了一位征夫对心上人的日夜思念:他想起“执子之手,与子偕老”的誓言,想如今生死离别,天涯孤苦,岂能不流泪蒙眬,肝肠寸断!鉴赏关于这首诗的背景有几种不同的说法:《毛传》认为是指鲁隐公四年(前719年)夏,卫联合陈、宋、蔡共同伐郑;许政伯认为是指同年秋,卫国再度伐郑,抢了郑国的庄稼.这两次战争间有兵士在陈,宋戍守(《诗探》)、姚际恒则认为是说鲁宣公十二年,宋伐陈,卫穆公为救陈而被晋所伐一事(《踌经通论》)。

诗经击鼓全文全文击鼓其镗,踊跃用兵。

土国城漕,我独南行。

从孙子仲,平陈与宋。

不我以归,忧心有忡。

爰居爰处?爰丧其马?于以求之?于林之下。

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。

于嗟阔兮,不我活兮。

于嗟洵兮,不我信兮。

注释镗(tāng同嘡):鼓声。

其镗,即"镗镗"。

踊跃:双声连绵词,犹言鼓舞。

兵:武器,刀枪之类。

土国:或役土功于国。

或者说在国内修筑土城。

漕:地名。

孙子仲:邶国将军。

平:和也,和二国之好。

谓救陈以调和陈宋关系。

陈、宋:诸侯国名。

不我以归:即不以我归。

有忡:忡忡。

爰(yuán元):本发声词,犹言"于是"。

丧:丧失,此处言跑失。

爰居爰处?爰丧其马:有不还者,有亡其马者。

于以:于何。

契阔:聚散。

契,合;阔,离。

成说(shuō):成言也犹言誓约,“说”不通“悦”。

于(xū)嗟(jiē):即"吁嗟",犹言今之哎哟。

活:借为"佸",相会。

洵(xún):远。

信:一说古伸字,志不得伸。

一说誓约有信。

译文敲鼓声音响镗镗,鼓舞士兵上战场。

人留国内筑漕城,唯独我却奔南方。

跟从将军孙子仲,要去调停陈和宋。

长期不许我回家,使人愁苦心忡忡。

安营扎寨有了家,系马不牢走失马。

叫我何处去寻找?原来马在树林下。

无论聚散与死活,我曾发誓对你说。

拉着你手紧紧握,白头到老与你过。

叹息与你久离别,再难与你来会面。

叹息相隔太遥远,不能实现那誓约。

赏析诗从出征南行写起,再写了战后未归的痛苦,又写了当初与亲人执手别离相约的回忆,一直到最后发出强烈的控拆,次第写来,脉络分明,而情感依次递进。

叙事中推进着情感的表达,抒情中又紧连着情节的发展,相得益彰,而自然天成。

鉴赏关于这首诗的背景有几种不同的说法:《毛传》认为是指鲁隐公四年(前719年)夏,卫联合陈、宋、蔡共同伐郑;许政伯认为是指同年秋,卫国再度伐郑,抢了郑国的庄稼。

这两次战争间有兵士在陈,宋戍守(《诗探》)、姚际恒则认为是说鲁宣公十二年,宋伐陈,卫穆公为救陈而被晋所伐一事(《踌经通论》)。