血培养污染率调查

- 格式:docx

- 大小:17.38 KB

- 文档页数:2

血培养标本采集发生污染的原因分析及对策摘要】目的:分析血培养标本采集发生污染的原因,总结相关问题的解决对策。

方法:以2017年1月至2019年1月的内科血培养阳性病例为例,根据培养结果分析污染情况,并通过问卷调查的方式分析血培养标本污染问题的产生原因。

结果:血培养标本污染以表皮葡萄球菌污染、草绿色链球菌污染及藤黄微球菌污染为主。

根据问卷调查结果,血培养标本污染问题的产生原因与护理人员自身能力、静脉血液采集过程中出现的不良习惯及消毒时间等因素为主。

结论:血培养标本采集发生污染的原因具有多样化的特点,相关人员需要在避免不规范操作的基础上,降低标本采集的污染率。

【关键词】血培养标本;标本采集;污染血培养在临床诊断与治疗中发挥着较为重要的作用。

根据临床治疗的实际情况,医务人员往往会表现出对检验前的标本采集环节缺乏重视的问题。

血培养污染问题的出现,不仅会影响患者的临床治疗,也会在增加医疗费用的同时,影响医院的品牌形象。

随着临床检验技术的不断发展,临床检验标本的采集与管理工作已经得到了规范。

本研究旨在分析血培养标本采集环节污染问题的产生原因,并对与之相关的解决措施进行分析。

1.资料及方法1.1一般资料以2017年1月至2019年1月的内科血培养阳性病例为例,开展研究。

其中出现污染问题的血培养标本样例60例,其中男性样例33例,女性样例27例,患者年龄在15-66岁之间,培养方式以单侧单瓶及双侧双瓶为主。

平均年龄为(35.2±9.3)岁。

参与本研究的护理人员均为女性,年龄在23-45岁之间,平均年龄为(33.1±5.4)岁。

1.2方法收集阳性病例患者的一般资料(如性别、年龄等)、患者血液标本采集期间的临床表现、血培养阳性结果所花费的时间及抗生素药物治疗效果等信息,分析血液标本是否存在污染问题。

利用自制调查问卷开展问卷调查,了解护理人员对血培养知识的掌握情况,无菌操作规程的执行情况及采血部位消毒规定的实施情况。

【权威解读】临床检验专业15项医疗质量控制指标(2015年版)作者:王治国费阳康凤凤王薇张路何法霖钟堃陈文祥质量控制指标(简称质量指标)是对一组固有特征满足要求的程度的衡量(ISO15189:2012)。

它不但可监测和评价检验全过程(检验前、检验中和检验后阶段)中各个关键步骤的性能满足要求的程度,同时还可监测实验室非检验过程,包括实验室安全和环境、设备性能、人员能力、文件控制系统的有效性,这些都是实验室质量管理的宝贵资源。

同时,ISO15189:2012也表明:'实验室应建立质量指标以监控和评估检验前、检验和检验后过程中的关键环节。

应策划监控质量指标的过程,包括建立目的、方法、解释、限值、措施计划和监控周期。

应定期评审质量指标以确保其持续适宜。

'质量指标能对检验全过程差错进行定量评估,通过与质量规范进行比较来帮助实验室改进服务质量,达到质量目标。

为进一步加强医疗质量管理,规范临床诊疗行为,促进医疗服务的标准化、同质化,国家卫生计生委组织麻醉、重症医学、急诊、临床检验、病理、医院感染6个专业国家级质控中心,制定了相关专业的质控指标(国卫办医函[2015]252号)。

并要求各省级卫生计生行政部门加强对辖区内质控中心和医疗机构的培训指导,加强指标应用、信息收集和反馈工作。

应国家卫生计生委要求,参照IFCC质量指标,依据卫生部临检中心开展的多次质量指标调查,通过国家临床检验质量控制专家委员会多次会议研讨,最终遴选出15项质量指标。

本文将对国家卫生计生委发布的15项临床检验质量指标进行具体解读,以期在临床检验质量指标的实际应用上给实验室一些参考。

一、质量控制指标的定义和计算公式质量控制指标 定义 计算公式标本类型错误率 类型不符合要求的标本数占同期标本总数的比例 类型不符合要求的标本数/同期标本总数标本容器错误率 采集容器不符合要求的标本数占同期标本总数的比例 采集容器不符合要求的标本数/同期标本总数标本采集量错误率 采集量不符合要求的标本数占同期标本总数的比例 采集量不符合要求的标本数/同期标本总数血培养污染率 污染的血培养标本数占同期血培养标本总数的比例 污染的血培养标本数/同期血培养标本总数抗凝标本凝集率 凝集的标本数占同期需抗凝的标本总数的比例 凝集的标本数/同期需抗凝的标本数检验前周转时间中位数 检验前周转时间是指从标本采集到实验室接收标本的时间(以分钟为单位)。

血培养,是一种将新鲜离体的血液标本接种于营养培养基上,在一定温度、湿度等条件下,使对营养要求较高的细菌生长繁殖并对其进行鉴别,从而确定病原菌的一种人工培养法。

我国卫生部在2017年9月发布了新版《临床微生物实验室血培养操作规范》,其主要内容如下:一、采血指征:可疑感染患者出现以下任一指征时,可考虑采集血培养。

1. 体温>38℃或<36℃.2. 寒战.3. 外固血白细胞计数增多(计数>10.0×10/L,特别有“核左移”时)或减少(计数<4.0×10°/L).4. 呼吸频率>20次/min或动脉血二氧化碳分压(PaCO2)<32mmHg.5. 心率>90次/min6. 皮肤黏膜出血.7. 昏迷.8. 多器官功能障碍.9. 血压降低.10. 炎症反应参数如C反应蛋白、降钙素原(PCT)、1,3-3-D葡聚糖(G试验)升高等二、采血时间寒战或发热初起时采集。

抗菌药物应用之前采集最佳。

三、采集套数成人每次应采集2套-3套,每套从不同穿刺点进行采集,2d-5d内无需重复采集。

如怀疑感染性心内膜炎,应重复采集多套。

儿童通常仅采集需氧瓶。

有以下高危因素时应考虑厌氧瓶培养:其母产褥期患腹膜炎,或慢性口腔炎或鼻窦炎、蜂窝组织炎、有腹腔感染的症状和体症、咬伤、接受类固醇治疗的粒细胞缺乏患儿。

考虑肺炎链球菌菌血症时,宜同时做脑脊液培养。

四、采血量成人每瓶采血量8mL-10mL,或按照说明书采集,婴幼儿及儿童采血量不应超过患者总血量的1%,具体采血量参考说明书。

若采血量充足,注射器采集的血液先注入厌氧瓶,后注入需氧瓶,碟形针采集的血液反之。

若采血量不足,优先注入需氧瓶。

五、采集方法1. 采集静脉血:仅在评估导管相关性血流感染时采集导管血。

血培养宜单独采血,与其他检测项目同时采血,应先接种血培养瓶,以避免污染。

2. 采集前做好手卫生,静脉穿刺点选定后,去除血培养瓶的塑料瓶帽,切勿打开金属封口环和胶塞,使用75%乙醇或70%异丙醇消毒,自然干燥60s。

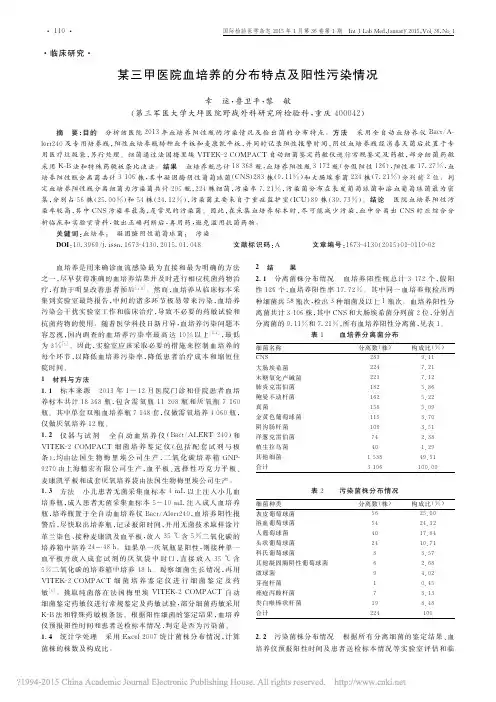

儿童血培养细菌的分布及污染率概述1儿童血培养阳性率及细菌分布6530份儿童血培养标本,检出细菌314例,阳性率%其中G+细菌228 例,以凝固酶阴性葡萄球菌(CNS)为主138例(占%),金黄色葡萄球菌9例(占%);G 细菌86例,以大肠埃希菌为主30例(占%),其次为肺炎克雷伯菌26例(占%)。

2血培养污染率314例样本中,判定为污染细菌156例(占%),以CNS为主共98例(占%), 其次为芽抱杆菌属细菌20例(占%)。

3血标本细菌分布与污染菌检出情况314例血标本细菌分布与污染菌检出的具体情况见表1。

4讨论儿童血培养的污染菌主要是来自人体皮肤的定植菌,如CNS草绿色链球菌、棒状杆菌属、芽抱杆菌属(不包括炭疽杆菌)、丙酸杆菌属以及微球菌属等,特别是医护人员在采血时,未能选用适当有效的皮肤消毒剂或未彻底消毒抽血部位,均能导致上述皮肤定植菌出现于血液培养分离菌中[8-10]。

因此,血培养静脉采血时应充分消毒皮肤后再采血。

近年来随着抗菌药物的广泛应用,儿童病原菌种类也发生了变迁。

我院20XX年-20XX年数据显示儿童血培养CNS阳性呈增多趋势。

CNS可产生毒力因子而具有较强的致病性,并且随着CNS耐药性的不断增强,对于抵抗力弱的儿童群体,其致病性更突出。

CNS是栖于皮肤和黏膜表面的定植菌,儿童采血不顺利、采血时间延长等均可导致该菌入血,而目前全自动血培养仪灵敏度高,能够检测出这种少量入血的细菌,导致CNS检出率增高[11]。

总之,CNS不仅在儿童菌血症中感染率高,而且在血培养时血样本污染率也高,因此, 在临床工作中鉴别儿童血培养阳性分离出的CNS是污染菌还是病原菌就至关重要。

CNS菌血症应当依据临床症状、实验室数据和微生物学3个方面的资料来判定[12-14]。

儿童血培养采血时机、套数、穿刺部位的消毒,以及血培养瓶盖的消毒过程,都会影响分离结果的正确性,所以医护及检验人员必须具备良好的采血技术和专业知识,尽量避免血样本受到污染,从而降低血培养污染率。

临床微生物实验室血培养操作标准1 范围本标准规定了血培养标本临床微生物检验的技术要求。

本标准适用于开展血培养的临床微生物实验室。

2 术语一套血培养:从同一穿刺点同时采集的血液标本,分别注入需氧和厌氧瓶;静脉输液港:一种植入皮下,可长期留置在体内的静脉输液装置;HACEK菌群:嗜沫嗜血杆菌、伴放线放线杆菌、人心杆菌、啮氏艾肯菌和金氏金菌;血培养污染率:一般由凝固酶阴性葡萄球菌、革兰阳性棒状杆菌、芽孢杆菌、痤疮丙酸杆菌和微球菌等污染引起的阳性瓶占总送检瓶数的比例。

3 导言人体血液中有很多物质,包括溶菌酶、白细胞、免疫球蛋白、补体等,可在几分钟内将入侵血流的微生物清除。

当微生物感染超出人体免疫系统的防御能力时,人体不能将微生物局限于原始感染的部位,或在治疗中不能通过切除、引流等措施清除感染源,那这些微生物将侵入血液迅速繁殖形成菌血症或真菌血症。

一过性菌血症常发生于对感染灶的外科处理、黏膜的创伤操作和易污染的外科手术,亦可发生于全身或局部感染的早期;间歇性菌血症常发生于腹腔等部位未能及时引流的脓肿;持续性菌血症常发生于感染性心内膜炎等血管内膜感染以及伤寒和波浪热的最初几周。

菌血症是临床急症,应尽快采集血液进行培养。

血培养是对入住急诊科、ICU患者、移植患者以及静脉插管患者的败血症进行早期诊断的一种方法,并根据阳性血培养病原菌的药物敏感性试验,可为临床医生提供最佳的抗菌药物治疗方案,对降低病死率有很大帮助,血培养对于临床诊断和预后评估也具有重要的意义。

4 血样采集和培养瓶接种4.1 采血指证可疑感染患者出现以下一种或几种特征时,可以考虑采集血培养:发热(≧38℃)或低温(≤36℃),寒战,白细胞计数增多(计数>10.0×109 /L,特别有“核左移”时)或减少(计数<3.0×109 /L),皮肤黏膜出血,昏迷,多器官衰竭,血压降低,C反应蛋白、降钙素原(PCT)、1,3-β-D-葡聚糖(G试验)升高及突然发生的急性呼吸、体温和生命体征改变。

实验室对血培养法污染的评估方案近年来,医生和实验室人员充分认识到血培养的重要性,血培养成为诊断严重系统感染的最重要的实验室方法之一。

在全球范围内进行血培养的数量不断增加,但是大家也清楚,近年来的血培养污染问题十分普遍,它浪费了大量的财力和物力,使实验室付出大量的额外工作,进行了许多不必要的试验和药敏测试,也经常误导临床医生和诊断和治疗工作,可能增加了病人的住院时间及医疗费用,并影响了医院病床的周转率,虽然确定血培养分离菌有无致病性较困难。

但是如果能准确的区分离菌有无致病性较困难,但是如果准确地区分致病菌和污染菌,将减少实验室和医院的浪费,并为病人节约医疗支出,目前关于菌血症的各种临床研究,已经为区别病原微生物的污染菌提供了一些指导性方案,[1]但是,还没有一个区别病原微生物和污染细菌的金标准,对于血培养的分离菌的致病性的认识,近年来也发生很大的变化,例如凝固酶阴性葡萄球球在过到几十年时间内,总是认为是血液污染菌,但是目前认为它经常是病原菌,因此对于这些细菌在血兴高采烈中的临床意义的判断,是一棘手的问题,本文章的焦点是如何判断病原菌和污染菌。

我们建立一个实验室评估血培养污染的方案,并通过病例的回顾性调查,验证方案的可行性和准确性。

材料和方法一、材料1.仪器:阿克苏全自动血培养系统(BacT/Alert 120)2.菌株:从1999年10月到2003年9月,北京天坛医院共进行血培养和其它无菌部位的体液培养9139次(接种阿克苏需氧瓶和厌氧瓶),分离出的细菌总当选为1995株,其中对近一年的凝固酶阴性葡萄球菌(CNS)89株,革兰阳性棒状杆菌15株,细菌菌23株,芽胞杆菌10株,绿色溶血链球菌(VGS)12株,按我室拟定的方案进行致病菌与污染菌的分析,并用临床病历回顾性调查进行临床符合性判断。

二、方法1.常规血培养的操作按仪器厂家的说明书进行,培养温度为36℃,培养到第5天,如未出现阳性结果,发培养阴性报告,当血培养仪显示为阳性时,进行涂片革兰氏染色,并接种固体培养皿进行亚培养。

血培养假阳性结果的分析吴增斌;潘曙明【期刊名称】《临床检验杂志》【年(卷),期】2012(030)001【总页数】2页(P19-20)【关键词】血培养;假阳性;抗菌治疗【作者】吴增斌;潘曙明【作者单位】上海交通大学医学院附属新华医院急救中心,上海200092;上海交通大学医学院附属新华医院急救中心,上海200092【正文语种】中文【中图分类】R446.5血培养的阳性率与血液中的微生物种类和浓度相关。

生长缓慢的苛养菌、血中细菌数少以及用过抗菌药物治疗均会影响阳性率。

血培养假阳性的根本原因就是血培养的污染。

中心静脉导管和血管植入物的普遍应用使血培养的污染更为常态,因此临床医生面对阳性血培养报告必须综合考虑患者临床表现,对真阳性和假阳性加以鉴别。

1 血培养污染的发生率血培养污染的实际发生率文献报告高低不一,从0.6%到6%以上。

美国病理学会(CAP)质量改进小组(CAP-Q Probe)对来自640所美国健康护理机构的497 134份成人血液标本资料进行了调查,发现污染率平均为2.5%[1];CAP质量跟踪研究组收集了1999~2003年美国356家医院血培养标本资料,总的平均污染率为2.92%。

近期污染率有上升趋势,主要原因是培养技术的改进使数量较少的病原体也得以检测出来。

血培养污染的结果势必会导致医疗费用的增长及影响抗菌药物的合理使用。

几乎一半假阳性报告的患者均给予了抗菌药物治疗。

葡萄球菌是最常见的污染菌,临床万古霉素也最为常用,这种滥用抗菌药物的情况,不仅浪费了医疗资源,更增加了细菌耐药性[2]。

为此有学者提出了3种不同的解决途径:(1)鉴别污染菌:由于污染不可能完全消除,必须寻找可靠的预测因子区别阳性的真伪;(2)预防:提高血液标本采集无菌操作技术;(3)合理应用血培养:患菌血症概率极小的患者应减少血培养,以提高血培养的阳性预测值,降低因污染而带来的资源浪费和患者经济负担。

2 血培养污染的判断因素2.1 微生物种类鉴定血培养生长的微生物种类是判断真假阳性结果最重要的依据。

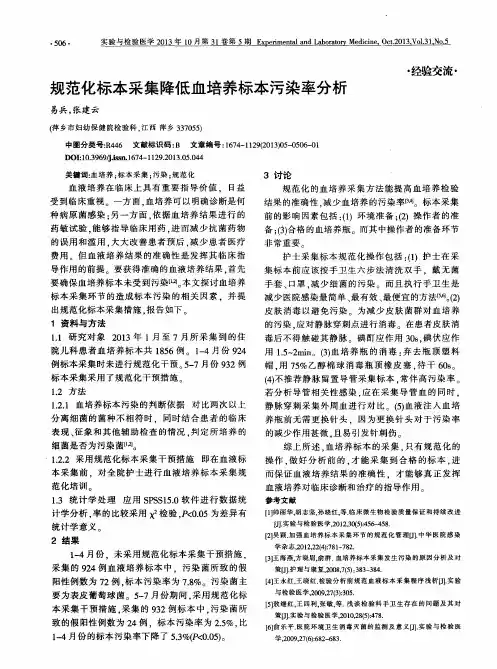

中国乡村医药·检验与影像·根本原因分析法联合追踪检查法降低血培养标本采集污染率王联丽程宝芳蔡珍兰由于血标本采集过程各环节影响因素多,若造成污染将给临床诊治带来困惑。

追踪方法学强调以患者为中心,通过患者就医过程重点评价医院内各部门、各专业间的沟通与合作是否满足医疗需要,提供的医疗服务质量与安全是否高标准要求,使患者获得优质的医疗护理服务,是一种科学性、先进性、实用性强的管理方法[1]。

根本原因分析法是一种回溯性失误分析工具,科学分析已发生的不良事件并找出系统中根本原因加以改正,达到避免类似事件再发生的目的,是一种科学管理的方法[2]。

现应用根本原因分析法分析我院2015年血培养标本污染情况并制定相关措施,采用追踪检查法,取得满意效果,现报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料我院2015年6—12月心内科、呼吸内科住院患者308例,男188例,女120例;年龄22~82岁,平均57岁;共采集血培养标本747份,经院感科统计污染标本19份(2.5%),邀请医教科、护理部全体医护人员、细菌室负责人根本原因分析血培养污染事件,提出整改措施,追踪检查落实情况,并持续质量改进。

2016年1—6月心内科、呼吸内科住院患者301例,男168例,女133例;年龄23~81岁,平均58岁;共采集血培养标本886份。

1.2 根本原因分析①知识缺乏:部分医护人员血培养相关知识缺乏,包括对采集时机、采集流程、注意事项及保存运送方式、血培养结果判断等知识感到迷茫。

②洗手不规范:部分护士为及时完成常规工作,操作前后不能规范手卫生,导致标本污染机会增加。

③无菌观念不强:个别护士血培养采集时未能严格执行无菌操作技术,皮肤消毒后未戴无菌手套,用复合碘棉签消毒手指后触摸穿刺点。

④消毒不规范:消毒面积不够,未实行三步消毒,采血部位消毒后未待干进针,培养瓶打开弹性帽盖后消毒不严格。

⑤采血部位不合理:19份污染标本中,采集股动脉8份且均未戴无菌手套,增加污染机会。

一般情况调查表

1.

三级医院 B.二级医院 C. 二级以下

2. 您实验室所在医院的类别为?

A.综合医院妇科医院 C.儿童医院 D.心血管病医院 E.肿瘤专科医院

F.妇幼保健院中医医院H.其他

3.

A.护士 C.医生D.其他人员

4.

B.实验室人员

C.医生

D.其他人员

5.

酒精碘酒 C.氯乙定 D.聚维酮碘 E.异丙醇 F.碘伏G.其它,请描述

6.

B.11-19mL

C.≥20mL

7. 您实验室采用何种方式完成血培养

A.自动化BD9120全自动血培养仪(请填上品牌和型号)

B.手工血培养瓶无(请填上生成厂家或填写自制)

8. 送检血培养瓶:

A.单侧单瓶,主要科室来源为、、。

、、。

双侧双瓶,主要科室来源为ICU 、呼吸科、急诊科。

9.

A.是,仅采集程序

B.是,仅培养操作程序两者都有D.两者都无

10. /或考核?

A.是,仅采集程序

B.是,仅培养操作程序两者都有D.两者都无

11. 您实验室是否对血培养污染率进行监测?

A.否

数据采集

请您实验室上报2011年全年(2011.01.01—2011.12.31)的数据。

12. 数据采集时间内,您实验室共处理份血培养标本,血培养阳性的标本数

为,其中住院患者名,门诊患者名。

13. 血培养阳性结果经鉴定后发现为病原菌份,污染菌份,不确定份,

其中

(1)污染菌鉴定结果中,凝固酶阴性葡萄球菌份,草绿色链球菌份,芽孢杆菌属(除外炭疽杆菌)0 份,丙酸杆菌属0 份,棒状杆菌属0 份,微球菌属 1 份,肠球菌属份,其它份。

(2)血培养阳性检出时间最短为19.2 h,最长为48 h;污染菌报阳时间平均为72 h,中位数72 h;病原菌标本报阳时间平均为21 h,中位数

48 h。

在本次调查中,如果您有什么意见或建议,请填写:

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________________________________

本次调查到此结束,谢谢您的合作!。