血培养 感染和污染

- 格式:ppt

- 大小:2.79 MB

- 文档页数:15

血培养的概念

血培养(Blood Culture)是一种临床微生物学实验室的检测方法,用于从患者体内采集血液样本,并将其接种到含有营养培养基的培养瓶或培养管中,以培养和鉴定可能存在于患者血液中的微生物,如细菌、真菌等。

血培养是诊断血流感染(Bloodstream Infection, BSI)、菌血症(Bacteremia)或真菌菌血症(Fungemia)的金标准,即最可靠的诊断方法。

血培养的主要目的包括:

1. 证实感染性病原体的存在。

2. 鉴定病原体的种类,以便进行针对性的治疗。

3. 提供抗菌药物敏感性试验结果,指导临床医生选择合适的抗生素。

血培养的过程通常包括以下几个步骤:

- 采集血液样本:通常从患者的静脉抽取血液,采集时需注意无菌操作,以避免污染。

- 接种培养:将采集的血液分别注入到需氧瓶和厌氧瓶中,因为不同的微生物在不同的氧气环境下生长。

- 培养和监测:将血培养瓶放入恒温培养箱中,定期监测培养瓶中是否有微生物生长。

- 结果分析:如果培养出微生物,需要进一步鉴定其种类,并进行药敏试验,以确定最有效的抗生素。

血培养对于诊断和治疗严重感染至关重要,尤其是在重症监护病房(ICU)和感染性疾病的治疗中。

正确执行血培养对于提高诊断准确性和患者治疗效果具有重要意义。

血培养综述引言血培养是一种常见的检验方法,用于检测血液中是否存在细菌或真菌等病原体。

它起到了诊断和治疗过程中重要的作用。

本文将对血培养的原理、方法、结果解读以及临床应用进行全面的综述。

原理血培养是通过将患者的血液样本接种到适当的培养基中,并提供合适的温度和湿度条件,利用培养基中的营养物质促进细菌或真菌的生长。

通过观察培养基上是否有细菌或真菌的生长,可以初步判断患者的血液中是否存在感染。

方法1.严格消毒:采集血液样本前,需要对皮肤进行彻底的消毒,以降低采集过程中的污染风险。

2.采集适量样本:使用无菌针头采集一定量的血液样本,一般建议采集两次血液样本,以提高检测的准确性。

3.培养基选择:根据需要检测的病原体类型选择相应的培养基,如肉汤培养基、MacConkey培养基等。

4.培养条件:将血液与培养基充分混合后,将培养瓶置于恒温培养箱中,通常在37摄氏度的条件下培养。

5.培养时间:一般培养时间为24小时,然后观察培养基上是否有细菌或真菌的生长。

6.鉴定分离:若培养基上有细菌或真菌的生长,需进行鉴定分离,确定其种类和数量。

结果解读1.阳性结果:若在培养基上观察到细菌或真菌的生长,说明患者的血液中存在感染。

进一步的鉴定可以确定感染的病原体种类。

2.阴性结果:若培养基上未观察到细菌或真菌的生长,说明患者的血液中暂时没有感染。

但并不能完全排除感染的可能性,需要综合其他临床检验结果进行综合评估。

临床应用1.诊断感染:血培养是诊断细菌性或真菌性感染的重要手段,可以明确感染的病原体种类,有助于选择合适的抗生素治疗。

2.感染监测:血培养可以用于监测患者在治疗过程中细菌或真菌感染的状况,及时调整治疗方案。

3.医院感染控制:通过血培养可以及时发现医院内存在的细菌或真菌感染,采取相应的防控措施,预防感染的扩散。

注意事项1.血培养前应严格消毒,避免污染。

2.采集血液样本时要掌握适量,避免太多或太少的样本。

3.培养基的选择要根据临床需要,充分考虑患者的病情和可能的病原体类型。

检验科普:什么情况下需做血液培养血液培养是指从患者的血液、骨髓或其他组织中分离出细菌,并确定其对常用抗菌药物(包括氟喹诺酮类、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑、四环素、氯霉素、青霉素)或其他抗菌药物(包括磺胺类、喹诺酮类、硝基呋喃类)的敏感性。

血液培养通常是在患者感染后进行的,通常用于血培养的标本包括:血液或骨髓标本(包括骨髓穿刺液,骨髓涂片等)。

当临床医生怀疑患者有感染时,需要对患者进行血液培养。

1.静脉输注的药物浓度较高对于存在明显的血液感染的患者,如有发热、白细胞增多等感染症状,同时有静脉输注的抗菌药物浓度较高(>100μg/ml)时,需要对患者进行血液培养。

对于接受抗菌药物治疗但未出现明显感染症状的患者,应进行血培养以确定抗菌药物对患者的敏感性。

血培养结果可能提示有细菌存在,但也可能不一定有细菌。

需要注意的是:(1)并非所有的感染都需要进行血液培养;(2)当存在未被证实的病原体时,不应对患者进行血液培养;(3)如果抗菌药物在血内浓度较高,则建议进行血液培养;(4)如果存在血流感染,即使细菌被发现,也应继续使用抗菌药物治疗;(5)患者可能会出现发热、寒战、白细胞计数异常等情况,这可能是由于抗菌药物的作用引起的;(6)若患者在使用抗菌药物前进行了血培养,则无需重新采集患者血液,可直接进行血培养。

当使用抗菌药物治疗后出现感染症状或体征时,应重新采集患者血液以进行血培养;(7)对于使用广谱抗菌药物的患者,其血培养结果可能不需要重新采集。

2.血培养和抗菌药物敏感性试验的结果存在差异血培养通常被认为是最可靠的方法,但它不能区分感染的类型。

例如,在住院患者中,由于细菌感染,需要进行血液培养以确定其对常用抗菌药物的敏感性。

然而,如果血培养后患者仍存在细菌感染的证据,则需要进一步进行抗菌药物敏感性试验。

此外,根据不同的医院环境(空气、病房、手术室、 ICU、化验室等)进行不同的抗菌药物敏感性试验。

但是,对于不同类型的感染,血培养和抗菌药物敏感性试验结果可能存在差异。

血培养综述一、背景介绍血液培养是医学领域中常用的一种检测方法,它可以用于检测体内是否存在细菌、真菌等微生物感染。

随着医疗技术的不断发展,血液培养也不断地得到改进和完善,使得其在临床应用中更加广泛。

二、血液培养的原理血液培养是将患者的血液样本放入含有富营养物质的培养基中进行培养,通过观察和分析获得有关感染情况的信息。

在进行血液培养前需要注意以下几点:1.采集样本时要避免污染;2.采样时要遵循无菌操作规范;3.采样量要足够。

三、血液培养的分类根据不同的分类标准,血液培养可以分为以下几类:1.按照时间分类:早期(0-2小时)、中期(2-6小时)和晚期(6-24小时);2.按照容器类型分类:瓶式和平板式;3.按照微生物种类分类:革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌等;4.按照培养基种类分类:普通培养基、富营养培养基、厌氧培养基等。

四、血液培养的操作步骤1.采集样本,并进行标记;2.将样本加入血液培养瓶中,注意避免污染;3.放入恒温箱进行培养,观察生长情况;4.对生长的微生物进行鉴定和药敏试验。

五、血液培养的注意事项1.采集样本时要遵循无菌操作规范,避免污染;2.样本应及时送到实验室进行处理,以保证结果的准确性;3.在进行药敏试验时要遵循相关规范和标准,以保证结果的可靠性。

六、血液培养在临床应用中的意义血液培养是诊断感染病原体的重要手段之一,在临床应用中具有以下意义:1.可以帮助医生确定感染类型和病原体种类,从而制定合理的治疗方案;2.可以对治疗效果进行监测;3.可以对感染疾病的预后进行评估。

七、血液培养的局限性血液培养虽然在临床应用中具有重要意义,但其也存在一定的局限性:1.可能存在假阴性结果,即样本中存在微生物但未被检测出来;2.可能存在假阳性结果,即样本中不存在微生物但被误判为阳性;3.不能检测到所有的微生物种类。

八、血液培养的发展趋势随着医学技术的不断发展,血液培养也在不断地得到改进和完善。

未来,血液培养将会朝着以下方向发展:1.更加快速和准确地检测微生物;2.提高检测灵敏度和特异性;3.开发新型的培养基和技术。

浅析影响血培养结果的因素血培养是一种经常用于诊断血液感染的技术,它可以检测出病造菌在血液中的存在并确定其种类。

然而,血培养结果可能会受到许多因素的影响,从而导致误差和不准确的诊断。

本文将讨论一些影响血培养结果的因素。

样本采集和处理正确采集和处理血液样本是获得准确结果的关键。

样本采集前应该注意患者是否服用了抗生素和药物,这些物质可能会对生长微生物造成影响。

正确的采集方法是在消毒后采用无菌技术,在选择适当位置时避免污染。

收集后,应立即推送到实验室进行进一步的处理。

在样品处理方面,使用适当的抗凝剂可以减少细胞破坏和酸化,这对于细菌生长很重要。

正确的存储温度也是至关重要的,它应该在4摄氏度存储,以防止血细胞崩解和细菌的生长。

培养条件血培养必须在适当的条件下进行,这将有助于细菌的生长和展示。

温度和环境条件对血培养影响很大。

理想的温度范围是35-37摄氏度,这可以促进细菌的生长。

同时,适当的压力和气体也是至关重要的。

通常,氧气水平必须保持在最优范围内,在压力方面,细菌需要压力,以便细胞壁可以稳固地固定。

培养时间血培养需要在适当的时间内进行,这将有助于细胞的生长和展示。

准确的培养时间取决于微生物的生长速率和活跃性。

对于某些细菌,培养需要一天,而对于其他细菌,培养需要更长的时间。

在进行血培养时,要注意观察细菌的生长情况,并检查是否存在可视的污染和异物。

实验室技术和操作实验室技术和操作也是影响血培养结果的因素之一。

在进行血培养时,要遵循操作规程,因为技术操作不正确可能会导致污染和表面微生物的发展,这会影响准确的结果。

而且,手套必须时刻保持干净和无菌,以防止细菌的传播和污染。

结论准确的血培养对于治疗和诊断血液感染至关重要,理解和掌握影响血培养结果的因素是正确诊断的重要保证。

在样本采集和处理,培养条件,培养时间和实验室技术和操作方面的细心和谨慎将有助于获得准确和可靠的结果。

血培养检验中常见的10大问题,你想知道的都在这!1. 什么是血培养检验?血培养检验是一种检测血液中致病微生物(如细菌、真菌)的方法。

通过将少量血液样本放入含有营养物质的培养基中,利用培养基提供的适宜环境,可以促使微生物繁殖生长,从而检测出血液中可能存在的致病微生物。

2. 为什么要进行血培养检验?血培养检验是诊断感染性疾病的重要手段之一。

当患者出现发热、寒战、白细胞计数升高等症状时,医生会考虑进行血培养检验以确定感染的病原体,从而指导后续的治疗方案选择。

3. 血培养的注意事项有哪些?在进行血培养检验时,有一些注意事项需要特别注意。

首先是采集标本时要严格遵守无菌操作规范,以避免外界污染。

其次是及时送检,避免样本在采集后长时间保存而导致检测结果不准确。

另外,应选择合适的培养基和环境条件促进微生物的生长。

4. 血培养检验的常见问题有哪些?在进行血培养检验时,常见的问题包括标本采集不规范、培养时间过长、污染等。

这些问题都可能影响检测结果的准确性,因此在进行血培养检验时需要注意避免这些问题的发生。

5. 血培养检验的结果如何解读?血培养检验的结果一般分为阳性和阴性两种情况。

阳性结果表示在培养基上检测到了致病微生物,阴性结果则表示未检测到。

根据结果可以判断患者是否存在血液感染,并根据致病微生物的种类选择合适的抗生素治疗。

6. 血培养检验需要多长时间?血培养检验的时间一般在24-48小时左右,有些情况下可能需要更长的时间。

在急诊感染性疾病的情况下,有些实验室可以加快检测过程,提供快速的血培养结果,以便尽早进行治疗。

7. 血培养检验的成本如何?血培养检验的成本会根据不同的实验室和医疗机构而有所不同。

一般来说,血培养检验的费用不会太高,但如果需要进行多次检测或者选择特殊的培养基,则费用可能会增加。

8. 如何避免血培养检验中的误诊?为避免血培养检验中的误诊,首先是要确保标本采集的质量,避免外界污染。

同时要根据患者的临床症状和病史等信息进行综合分析,不仅仅依靠血培养检验结果进行诊断和治疗决策。

应该采取哪些措施来降低血培养的污染率?

采血过程中血液容易受到皮肤表面菌群的污染,如果消毒不彻底或者长期留置血管导管,都会造成血培养假阳性结果或临床假性血流感染。

为了降低血培养的污染率,应做到以下几点:①严格按照皮肤消毒步骤操作(如乙醇—碘酊一乙醇),达到足够的消毒时间,待干后进行穿刺。

②严格无菌操作,不应在消毒后用手按压静脉,除非戴有无菌手套。

③不要更换针头,采用真空采血装置能降低污染率。

血培养污染造成的假阳性结果会误导临床,导致不必要的抗菌药物治疗,延长患者住院时间,增加医疗费用,并有可能导致耐药菌的产生。

目前还没有判断血培养污染的金标准,主要根据临床表现和经验治疗效果、细菌种类、阳性检出时间、不同瓶之间的阴阳性比较及重复培养结果等进行综合判断分析。

血培养的污染问题及其鉴别要求:为了将血培养污染最小化,每个实验室必须具有以下措施:a 注重血培养标本采集技术的培训提高,减少污染的发生b 采集合适的血培养套数以便有效检出病原微生物,并能正确区分血培养污染;c 结合医院血培养开展状况,建立能客观、准确评估血培养阳性菌株是病原菌还是污染菌的标准化程序。

血培养污染的鉴别:1.48小时内仅有这一瓶血培养,则实验室人员需调取患者资料并与临床医生讨论可能的临床价值:病原菌/污染菌/不能确定。

除非临床要求,不做药敏试验。

2.48小时内还有另一套或另一瓶血培养,但结果为阴性,则作为污染菌通知临床,除非临床要求,不做药敏试验。

3.48小时内还有另一套或另一瓶血培养,结果为阳性,如果鉴定结果均为草绿色链球菌,则认为是病原菌,做药敏试验并将结果报告临床;如果鉴定结果均为同一种其他潜在污染菌,则其临床意义不能确定,需与临床医生讨论其可能的临床价值:病原菌/污染菌/不能确定。

除非临床要求,不做药敏试验。

说明:污染导致的血培养假阳性是一个较为普遍的问题,即使采用最好的血培养标本采集方法也很难将污染率降至2%以下。

血培养假阳性结果将导致不必要的抗生素治疗,延长住院时间,增加患者负担和细菌耐药性的选择性压力。

准确辨别污染能极大减少相应的花费,并有利于降低以后的污染率。

但就目前来说,判断血培养污染的金标准并不存在,比如凝固酶阴性葡萄球菌(CNS)既是最常见的污染菌,也是现在常见的菌血症病原菌之一,其临床意义的判定仍是一个世界性难题,需要临床医生和实验室人员相互沟通,综合分析。

血培养污染的鉴别主要依靠以下几个方面:微生物鉴定、阳性检出时间、重复培养结果以及临床特征等。

微生物菌种鉴定对判断血培养污染的价值:当分离出的微生物为金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌以及其他肠杆菌科细菌、铜绿假单胞菌、白色假丝酵母菌时,90%以上是血流感染病原菌。

分离出化脓性链球菌、无乳链球菌、产单核李斯特菌、脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌、流感嗜血杆菌、脆弱拟杆菌、其它假丝酵母菌和新型隐球菌时污染的可能性更低。

血培养注意事项血培养是一种常见的临床检测方法,用于检测人体内是否存在细菌或真菌感染。

在进行血培养时,有一些注意事项需要注意,以确保检测结果的准确性和可靠性。

第一,采集标本时需要保持无菌操作。

采集血液标本前,操作者需要进行充分的手部清洁,使用消毒剂消毒采血部位,避免细菌污染标本。

同时,采血时需要使用无菌手套和无菌采血器具,避免任何不必要的污染。

第二,标本采集量要足够。

一般来说,成人血培养瓶中应标注血量,常为10-20ml,儿童血量应按体重的比例适当减少。

采集过少的血液样本会影响血培养的灵敏度和特异度,容易造成假阴性结果。

第三,采集血液样本前需事先停用抗生素。

一些抗生素具有较高的杀菌活性,会抑制细菌长时间生长,影响血培养结果。

在进行血培养前,需要提前了解患者是否正在使用抗生素,特别是广谱抗生素,以便及时停用或调整使用时间。

第四,采集血液后应立即送检。

血液是一种易于被细菌感染的液体,血培养标本应尽早送检。

送检前,需要将标本妥善保存在适当的条件下,尽量避免温度变化和震动,以维持血液样本的稳定性和活性。

第五,对于多个采集点,应分多瓶采集。

如果需要从多个部位采集血液标本,例如静脉血与动脉血,应分别采集不同的血培养瓶。

这是因为尽管来自不同部位的血液可能会被同一种致病菌污染,然而不同的部位可能存在不同的致病菌类型和数量,分瓶可以更好地反映感染状况。

第六,注意血培养瓶的使用顺序。

一般来说,常规血培养瓶分为青色(抗菌)、黄色(真菌)和绿色(快速培养)等。

在进行血培养时,应按照医嘱的要求使用相应的瓶子,并按照规定的时间顺序进行培养。

这样可以更好地保证培养的灵敏度和特异度。

第七,检测结果需及时反馈。

血培养通常需要一段时间才能得出结果,但在出现阳性结果时,应立即将结果及时反馈给临床医生。

阳性结果可能意味着细菌或真菌感染的存在,临床医生可以根据结果进行进一步的治疗和药物选择。

最后,血培养过程要进行质控。

进行血培养的实验室应定期进行质控,确保培养方法和设备的准确性和可靠性。

血培养的原理血液是人体最重要的生理液体之一,它不仅携带氧气和营养物质,还通过免疫细胞和抗体来保护我们免受病原体的侵害。

在临床实践中,血液培养是一项常用的检查方法,用于诊断和治疗感染性疾病。

血培养的原理是利用培养基中的营养物质和适宜的环境条件,将可能存在于血液中的病原微生物培养出来。

血液感染是指病原微生物进入血液系统并繁殖、引发感染的过程。

常见的血液感染病原微生物包括细菌、真菌和病毒。

血液培养可以帮助医生确定感染的病原微生物种类和敏感性,从而指导合理的抗感染治疗。

血培养的原理基于以下几个步骤:1. 采集血液样本:血液培养需要从患者的血液中采集适量的样本。

在采集血液之前,医生会进行必要的消毒和无菌操作,以避免污染。

2. 培养基准备:血液样本需要在特定的培养基中进行培养。

培养基是一种富含营养物质的液体或固体介质,可以提供病原微生物生长所需的营养和环境条件。

常用的培养基包括含有富集因子和抑菌剂的琼脂、液体富集培养基等。

3. 培养条件控制:血培养需要一定的温度、湿度和氧气浓度来提供适宜的生长环境。

通常情况下,血液培养需要在恒温培养箱中以37摄氏度进行培养。

4. 病原微生物生长:将血液样本接种到培养基中后,病原微生物会开始繁殖和生长。

这个过程需要一定的时间,通常需要24到48小时才能观察到明显的生长。

5. 结果分析:医生通过观察培养基上是否有细菌、真菌或其他病原微生物的生长来判断血液样本是否感染。

同时,医生还会进行进一步的细菌学和抗生素敏感性试验,以确定病原微生物的种类和药物敏感性。

血培养的原理虽然简单,但在临床实践中具有重要的意义。

通过血培养,医生可以及时准确地诊断出感染性疾病,并根据病原微生物的敏感性选择合适的抗生素治疗方案。

血培养还可以帮助医生评估治疗效果和感染的严重程度。

然而,血培养也存在一些限制和注意事项。

首先,血液感染并不是所有情况下都能被血培养检测到,有时病原微生物的浓度过低或血液样本采集不当可能导致阴性结果。

血培养采集注意事项

血培养是一种常用的细菌检测方法,用于检测血液中是否有细菌感染。

以下是血培养采集的注意事项:

1. 消毒:在采集血样前必须正确进行手部消毒,使用洗手液或75%的酒精擦拭手部,以防细菌交叉感染。

2. 采集时机:根据医生的嘱咐,在特定的时间采集血样,以便更准确地检测细菌感染。

3. 采集方式:通常采用静脉抽血的方式,使用消毒针头和一次性吸管进行采集。

要确保采集时的无菌环境,避免细菌污染。

4. 采集量:要采集足够的血量以保证实验的准确性,通常需要采集10ml的血液。

但是对于小儿患者,采集量可能会有所减少。

5. 采集顺序:如果需要多次采集血培养,应该按顺序采集,避免细菌交叉污染。

6. 采集后处理:采集完血样后,要将血液转移到含有抗凝剂的管中,轻轻混合均匀。

注意不要把气泡带入血液中,以免影响培养结果。

7. 标识样品:采集完血样后,要在样品上标明患者的信息,如姓名、日期和时

间等,以便后续的实验操作和结果解读。

血培养是一项常规的临床检查,采集前后的注意事项能够有效地避免细菌污染和交叉感染,保证实验结果的准确性。

最好在医生或者相关人员的指导下进行血培养操作。

血培养注意事项血培养是一种常用的实验室检查方法,用于检测体内是否存在细菌或真菌感染。

在进行血培养时有一些注意事项需要注意,以保证结果的准确性和可靠性。

首先,血培养是一项无菌技术,所以在操作之前,必须保证操作台面、仪器、试剂和培养瓶等均经过严格的消毒处理。

在实验室中,使用无菌操作技术是非常重要的,以避免外部空气中的细菌污染样本。

其次,样本的采集方法也至关重要。

在血培养的前一天,应告知患者不要服用任何抗生素,以免影响培养结果。

采集血液样本前,护士或实验室技术人员应进行充分的消毒处理,包括洗手,佩戴手套以及消毒采血部位。

这样可以最大程度地减少采血时的细菌污染。

第三,样本的采集时间也是需要注意的。

细菌血症一般发生在血液中的细菌数量超过一定阈值时,所以采集血液样本需要在合适的时间窗口内进行。

例如,在发热患者中,最好在发热的早晨采集样本,因为许多细菌在上午血中的浓度会更高。

第四,血培养样本的收集量也很重要。

通常,对于成人,每个培养瓶中应取2-3ml 血液样本,对于儿童和婴儿,应取1-2ml。

如果采集的血液量太少,将会导致培养瓶中细菌的浓度不够高,从而影响检验结果。

第五,血培养瓶的选择也是需要注意的。

目前市场上有各种不同类型的血培养瓶,如普通血培养瓶、anaerobic(无氧)血培养瓶和真菌血培养瓶等。

在选择培养瓶的时候应根据具体的病情及病史来确定所需的培养瓶类型,并按照要求进行适当的标记。

第六,正确的标注样本信息也是必不可少的。

在进行血培养前,应将患者的姓名、年龄、样本采集时间和采集部位等重要信息标注在样本的容器上,以避免出现混淆和错误。

最后,对血培养结果的解读也需要谨慎对待。

当血培养显示出细菌的生长时,需要结合患者的临床症状和其他实验室检查结果来做出正确的诊断。

有时候,培养结果可能是假阳性,即由于污染等原因导致的错误结果。

因此,在解读血培养结果时,需要慎重考虑。

综上所述,血培养是一项重要的实验室检查方法,但是需要注意许多细节以保证结果的准确性和可靠性。

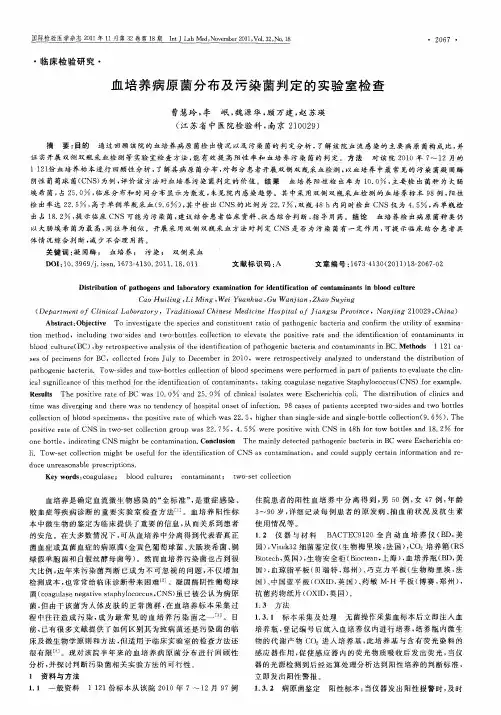

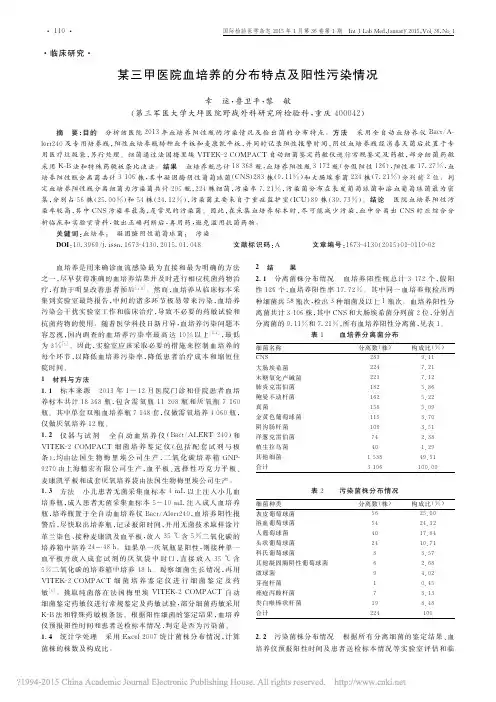

血培养报阳时间在鉴别血流感染和采血污染中的应用价值分析发表时间:2020-12-31T03:35:35.628Z 来源:《中国结合医学杂志》2020年10期作者:郑爱兰[导读] 探讨血培养报阳时间在鉴别血流感染与采血污染中的应用价值。

方法:于2015年1月~2019年12月,在血培养标本中抽取80例血流感染标本与80例采血污染标本,统计血流感染标本、采血污染标本中各类病原菌的报阳时间。

惠安县医院福建泉州 362100【摘要】目的:探讨血培养报阳时间在鉴别血流感染与采血污染中的应用价值。

方法:于2015年1月~2019年12月,在血培养标本中抽取80例血流感染标本与80例采血污染标本,统计血流感染标本、采血污染标本中各类病原菌的报阳时间。

结果:采血污染组中金黄色葡萄球菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、凝固酶阴性葡萄球菌、肠球菌、链球菌的报阳时间均长于血流感染组(P<0.05)。

结论:血培养中不同病原菌的报阳时间存在差异,临床上可根据血培养报阳时间对血流感染与采血污染进行辅助鉴别诊断。

【关键词】血流感染;采血污染;血培养;报阳时间;病原菌血培养是临床上诊断血流感染的主要手段,在血流感染疾病诊断、病情评估、疗效评价等方面均具有重要的作用,但在采血过程中,部分血液样本受到污染,会出现阳性结果,导致阴性病例误诊为血流感染,如何鉴别区分血流感染与采血污染情况对于血流感染的临床诊治十分关键[1]。

血培养报阳时间是血培养检测中的重要指标,本研究为探讨血培养报阳时间在鉴别血流感染与采血污染中的应用价值,针对2015年1月~2019年12月我院住院部各个科室80例血流感染标本与80例采血污染标本进行研究比较。

1资料与方法1.1一般资料于2015年1月~2019年12月,在我院住院部各个科室的血培养标本中抽取80例血流感染标本与80例采血污染标本,分别来自于不同的患者,均由临床科室护士按照临床检验操作规范进行采血,采集血液标本后在2h内送检。