锂离子电池设计公式

- 格式:docx

- 大小:10.41 KB

- 文档页数:4

常用锂电参数与计算公式其中,法拉第常数(F)代表每摩尔电子所携带的电荷,单位C/mol,它是阿伏伽德罗数NA=6.02214某1023mol-1与元电荷e=1.602176某10-19C的积,其值为96485.3383±0.0083C/mol故而,主流的材料理论容量计算公式如下:LiFePO4摩尔质量157.756g/mol,其理论容量为:同理可得:三元材料NCM(1:1:1)(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2)摩尔质量为96.461g/mol,其理论容量为278mAh/g,LiCoO2摩尔质量97.8698g/mol,如果锂离子全部脱出,其理论克容量274mAh/g.石墨负极中,锂嵌入量最大时,形成锂碳层间化合物,化学式LiC6,即6个碳原子结合一个Li。

6个C摩尔质量为72.066g/mol,石墨的最大理论容量为:对于硅负极,由5Si+22Li++22e-↔Li22Si5可知,5个硅的摩尔质量为140.430g/mol,5个硅原子结合22个Li,则硅负极的理论容量为:这些计算值是理论的克容量,为保证材料结构可逆,实际锂离子脱嵌系数小于1,实际的材料的克容量为:材料实际克容量=锂离子脱嵌系数某理论容量(2)电池设计容量电池设计容量=涂层面密度某活物质比例某活物质克容量某极片涂层面积其中,面密度是一个关键的设计参数,主要在涂布和辊压工序控制。

压实密度不变时,涂层面密度增加意味着极片厚度增加,电子传输距离增大,电子电阻增加,但是增加程度有限。

厚极片中,锂离子在电解液中的迁移阻抗增加是影响倍率特性的主要原因,考虑到孔隙率和孔隙的曲折连同,离子在孔隙内的迁移距离比极片厚度多出很多倍。

(3)N/P比负极活性物质克容量某负极面密度某负极活性物含量比÷(正极活性物质克容量某正极面密度某正极活性物含量比)石墨负极类电池N/P要大于1.0,一般1.04~1.20,这主要是出于安全设计,主要为了防止负极析锂,设计时要考虑工序能力,如涂布偏差。

锂电池设计容量计算公式锂电池设计容量计算公式1. 锂电池基本概念•锂电池是一种使用锂离子嵌入和脱嵌来实现电流流动的电池。

•锂电池的设计容量是指电池在特定工作条件下能够提供的电荷量,单位通常为安时(Ah)或毫安时(mAh)。

2. 锂电池设计容量计算公式•锂电池设计容量可以通过以下公式计算:设计容量(Ah)= 标称电压(V)× 容量系数(Ah/V)其中,容量系数是锂电池的容量密度,单位为Ah/V。

3. 锂电池设计容量计算公式示例假设某款锂电池的标称电压为,容量系数为/V,我们可以通过上述公式计算出其设计容量。

设计容量(Ah)= × /V =因此,该款锂电池的设计容量为。

4. 总结锂电池的设计容量是根据标称电压和容量系数计算得出的,可以帮助用户了解电池在特定工作条件下提供的电荷量。

5. 锂电池容量系数的影响因素•锂电池的容量系数受多个因素影响,包括锂离子电池的化学组成、电解液、正负极材料等。

•不同类型的锂电池具有不同的容量系数,因此在选择锂电池时需考虑其应用场景和需求。

6. 容量系数的单位换算•容量系数常用的单位是Ah/V,但有时也会使用其他单位进行换算,常见的如mAh/g、mAh/cm³等。

•容量系数单位的换算可以使用换算公式进行计算,例如:1Ah/V = 1000mAh/V = 1000mAh/1000g = 1mAh/g。

7. 锂电池设计容量的误差•锂电池的设计容量是根据理论计算得出的,实际使用过程中可能存在一定的误差。

•锂电池的设计容量与实际容量之间的误差主要受到电池制造工艺、材料选用等因素的影响。

8. 补充说明•锂电池设计容量的计算公式在实际应用中可以作为参考,但需结合实际情况进行调整和验证。

•在锂电池设计中,还需考虑其他因素如电池寿命、充放电效率等,以实现更合理的设计。

以上是关于锂电池设计容量计算公式的相关说明,希望能对您有所帮助。

如需了解更多相关内容,请参考相关文献或咨询专业人士。

算锂离子电池发热量的公式

锂离子电池发热量的计算公式是基于能量守恒定律和热学原理的,它可以用于估算电池在使用过程中产生的热量。

具体而言,我们可以通过以下公式来计算锂离子电池的发热量:

发热量 = 电池的放电能量 - 电池的化学能量

我们需要知道电池的放电能量。

电池的放电能量可以通过电池的放电容量和电池的工作电压来计算得出。

放电容量是电池能够释放的电荷量,而工作电压是电池在放电时的电压。

放电能量可以表示为:放电能量 = 放电容量 × 工作电压

我们需要知道电池的化学能量。

电池的化学能量是指电池中所含有的可供释放的化学能量。

电池的化学能量可以通过电池的化学反应来估算。

不同类型的锂离子电池具有不同的化学反应,所以具体的计算方法会有所不同。

通过将电池的放电能量减去电池的化学能量,我们就可以得到电池的发热量。

发热量的单位通常是焦耳(J)或千焦(kJ)。

这个值可以帮助我们评估电池在使用过程中的热量释放情况,从而更好地了解电池的性能和稳定性。

锂离子电池发热量的计算公式是基于能量守恒定律和热学原理的。

通过计算电池的放电能量和化学能量之差,我们可以得到电池的发

热量,从而更好地了解电池的性能和稳定性。

这对于锂离子电池的设计和应用具有重要意义。

锂离子电池能量密度方程锂离子电池能量密度方程是衡量该类型电池电能储存效率的重要指标。

它是指电池中储存的单位体积电能,通常以Wh/L为单位。

该方程可以通过以下的公式来计算:能量密度(Wh/L)= 质量密度(g/L)×电池电压(V)×电容量(Ah)/1000其中,质量密度指的是电池中储存的单位质量电能,通常以Wh/kg为单位。

电池电压则是指电池正极和负极之间的电势差,它是决定电池输出电压的重要参数。

电容量则是指电池在一定电压下能够放电的电荷总量,通常以Ah为单位。

锂离子电池能量密度方程的意义在于,它反映了这种电池的储能效率和使用寿命。

能量密度越高,说明该电池能够在相同体积或质量下存放更多的电能,能够为设备提供更长久的工作时间。

同时,高能量密度也意味着该电池需要更少的空间或重量,对于手机、平板电脑等便携设备来说更为适用。

然而,提高能量密度并不是一项易事。

首先,电池的材料决定了它的能量密度上限。

现阶段的锂离子电池采用的主要是钴酸锂等材料,但它们的能量密度已接近极限。

其次,提高能量密度往往伴随着电池性能稳定性的下降,比如容易导致电池压力增大、温度升高、容量损失等问题。

因此,锂离子电池厂商需要在能量密度和电池寿命、安全性之间进行平衡和优化,确保用户的使用体验和安全性。

近年来,随着新材料、新制造技术的推出,锂离子电池的能量密度已有一定提升。

例如,宣称能够实现300Wh/kg的钛酸锂电池,以及使用硅等材料的高能量密度电池,都在不断尝试突破目前的能量密度瓶颈。

同时,也有针对电池结构、电解液、电极过程等方面的创新,来提高电池性能。

这些技术的发展,为未来锂离子电池的广泛应用和可持续发展提供了可能。

总之,锂离子电池能量密度方程是衡量该电池性能的重要指标,它决定了该电池在体积、质量、功率等方面的表现。

在未来,随着材料和技术的推进,锂离子电池的能量密度将有望获得更大的提升,为人们的生活带来更加便捷和可持续的能源储备。

锂离子电池能量密度计算公式锂离子电池是一种常见的可充电电池,被广泛应用于移动电子设备、电动汽车等领域。

其能量密度是衡量电池性能的重要指标之一。

能量密度指的是单位体积或单位质量电池所储存的电能。

计算锂离子电池能量密度的公式如下:能量密度 = 电池的容量 / 电池的体积在这个公式中,容量指的是电池能够储存的电荷量,通常用安时(Ah)表示;体积指的是电池的物理体积,通常用立方厘米(cm³)表示。

锂离子电池的容量是指电池能够存储的电荷量,也可以看作是电池的“电存储能力”。

容量的单位是安时(Ah),表示电池在1小时内能够释放的电流大小。

容量越大,表示电池储存的电荷量越多,能够供电的时间也就越长。

电池的体积是指电池所占据的空间大小,通常用立方厘米(cm³)表示。

体积越小,电池在设计时所占据的空间也就越小,这对于移动设备和电动汽车等领域来说尤为重要。

通过计算能量密度,我们可以评估锂离子电池的性能。

能量密度越高,表示电池在单位体积或单位质量下储存的电能越多,能够提供更长的使用时间或里程,也就意味着更好的性能。

锂离子电池的能量密度已经在过去几十年中得到了显著的提高。

随着科技的进步,电池材料的研发和制造工艺的改进,能量密度不断提高,使得电子设备和电动汽车等应用有了更好的表现。

然而,提高能量密度并不是一件容易的事情。

在设计锂离子电池时,需要平衡多个因素,如安全性、稳定性、循环寿命等。

高能量密度的电池可能面临着安全性和稳定性等方面的挑战,因此需要进行严格的测试和验证。

锂离子电池的能量密度还受到电池材料的限制。

目前锂离子电池的主要材料包括正极材料、负极材料和电解液。

研发新型材料,改善电池结构,以提高能量密度是锂离子电池领域的研究热点。

能量密度是衡量锂离子电池性能的重要指标之一。

通过计算能量密度,我们可以评估电池的性能并进行比较。

随着科技的不断进步,锂离子电池的能量密度将继续提高,为移动电子设备和电动汽车等领域提供更好的使用体验。

锂离子电池能量密度计算公式引言:随着科技的进步和人们对高效能源的需求不断增加,锂离子电池作为一种高能量密度的电池技术,已经成为移动设备和电动车辆等领域的主流能源储存技术。

锂离子电池的能量密度是评价其性能优劣的重要指标之一。

本文将介绍锂离子电池能量密度的计算公式以及其背后的原理。

一、锂离子电池能量密度的定义能量密度是指单位体积或单位质量的电池所储存的能量,通常以Wh/L或Wh/kg来表示。

能量密度越高,电池在给定体积或质量下储存的能量越多,电池的续航能力也就越强。

二、锂离子电池能量密度计算公式锂离子电池能量密度的计算公式为:能量密度(Wh/L)= 电池容量(Ah)× 电池平均电压(V)/ 电池体积(L)其中,电池容量是指电池在一次充电过程中所能释放的电荷量,单位为安时(Ah);电池平均电压是指电池在工作过程中的平均电压,单位为伏特(V);电池体积则是指电池的尺寸和体积大小,单位为升(L)。

三、能量密度计算公式的解读与应用1. 电池容量(Ah):电池容量是电池所能储存的电能的量化指标,表示电池在一次充电过程中所能释放的电荷量。

容量越大,电池储存的能量越多,电池的续航能力也就越强。

2. 电池平均电压(V):电池平均电压是指电池在工作过程中的平均电压值。

不同类型的锂离子电池具有不同的电压特性,一般为3.7V 至4.2V之间。

电池的电压越高,单位电量所储存的能量也就越大。

3. 电池体积(L):电池体积是指电池的尺寸和体积大小。

通常情况下,电池体积越小,能量密度越高。

因此,在设计锂离子电池时,需要在满足能量需求的前提下尽量减小电池的体积。

运用以上公式,我们可以计算出锂离子电池的能量密度,从而评估电池的性能和应用场景。

通过提高电池容量和电池平均电压,以及减小电池体积,可以提高锂离子电池的能量密度,进而提升电池的续航能力和使用效率。

结论:锂离子电池能量密度计算公式为能量密度(Wh/L)= 电池容量(Ah)× 电池平均电压(V)/ 电池体积(L)。

锂离子电池设计公式

1.电池容量(C)

电池容量是电池存储和释放能量的能力。

单位通常为安时(Ah)。

电池容量可以通过公式C=Ixt计算,其中I是电流,t是电池的放电时间。

通常情况下,电池的容量指定为标称容量,即在特定条件下电池能够储存的电荷量。

2.循环寿命(CYCLE)

循环寿命是指电池能够进行多少次完全充放电循环,通常以CYCLE数目来表示。

循环寿命可以通过样品测试来确定,并用于评估电池的寿命和稳定性。

3.充电速率(CR)

充电速率是指电池接受充电电流的速度。

通常用C倍数来表示,其中C倍数为充电电流相对于电池容量的比例。

4.放电速率(DR)

放电速率是指电池输出电流相对于电池容量的比例。

放电速率可以通过C倍数来表示,其中C倍数为输出电流相对于电池容量的比例。

5.内阻(IR)

内阻是电池内部的电阻,它能够限制电池放电和充电的速度。

内阻通常用欧姆(Ω)来表示,并通过内阻测试方法进行测量。

以上是一些基本的设计公式,但实际上,在设计锂离子电池时,还有许多其他因素需要考虑,如温度特性、电池内部反应速率等。

所以以上公式只是设计中的一部分,实际设计中还需要综合考虑其他因素。

为了得到更好的锂离子电池设计结果,需要进行详细的实验和计算。

设计者需要根据电池的具体应用和要求,通过试验确定电池的各种参数,并根据实验结果进行调整和优化,以获得更好的性能和稳定性。

总结起来,锂离子电池的设计公式通常包括电池容量、循环寿命、充电速率、放电速率和内阻等参数,然而,实际设计中还需要综合考虑其他因素,并通过详细的实验和计算来优化电池的性能和稳定性。

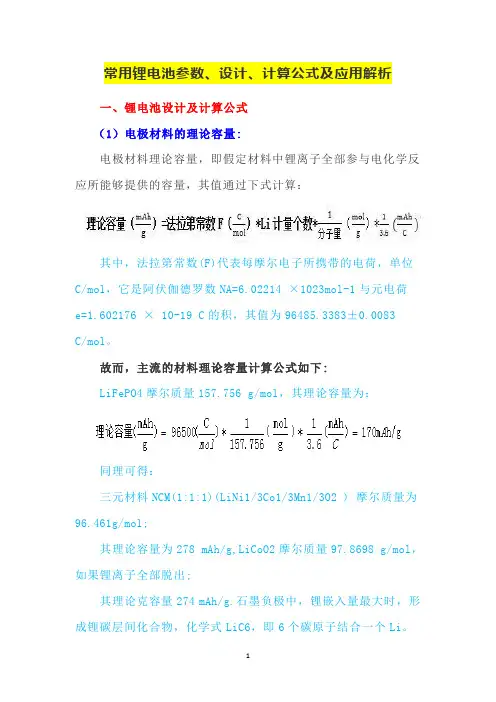

常用锂电池参数、设计、计算公式及应用解析一、锂电池设计及计算公式(1)电极材料的理论容量:电极材料理论容量,即假定材料中锂离子全部参与电化学反应所能够提供的容量,其值通过下式计算:其中,法拉第常数(F)代表每摩尔电子所携带的电荷,单位C/mol,它是阿伏伽德罗数NA=6.02214 ×1023mol-1与元电荷e=1.602176 × 10-19 C的积,其值为96485.3383±0.0083C/mol。

故而,主流的材料理论容量计算公式如下:LiFePO4摩尔质量157.756 g/mol,其理论容量为:同理可得:三元材料NCM(1:1:1)(LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 ) 摩尔质量为96.461g/mol;其理论容量为278 mAh/g,LiCoO2摩尔质量97.8698 g/mol,如果锂离子全部脱出;其理论克容量274 mAh/g.石墨负极中,锂嵌入量最大时,形成锂碳层间化合物,化学式LiC6,即6个碳原子结合一个Li。

6个C摩尔质量为72.066 g/mol,石墨的最大理论容量为:对于硅负极,由5Si+22Li++22e- ↔ Li22Si5 可知,5个硅的摩尔质量为140.430 g/mol,5个硅原子结合22个Li,则硅负极的理论容量为:这些计算值是理论的克容量,为保证材料结构可逆,实际锂离子脱嵌系数小于1,实际的材料的克容量为:材料实际克容量=锂离子脱嵌系数×理论容量。

(2)电池设计容量:电池设计容量=涂层面密度×活物质比例×活物质克容量×极片涂层面积。

其中,面密度是一个关键的设计参数,主要在涂布和辊压工序控制。

压实密度不变时,涂层面密度增加意味着极片厚度增加,电子传输距离增大,电子电阻增加,但是增加程度有限。

厚极片中,锂离子在电解液中的迁移阻抗增加是影响倍率特性的主要原因,考虑到孔隙率和孔隙的曲折连同,离子在孔隙内的迁移距离比极片厚度多出很多倍。

锂电池能量密度计算公式

锂电池的能量密度计算公式是指计算锂电池能量储存量的公式。

通常,锂电池的能量密度表示为每个重量单位(如千克或克)的能量,单位为焦耳/克或瓦时/千克等。

锂电池能量密度的计算公式如下:

能量密度=(放电容量×电压平均值)÷质量

其中,放电容量是指电池能够供电的电量,一般用安时(Ah)表示;电压平均值是指电池在整个放电过程中的平均电压;质量是指电

池的重量,一般用克表示。

例如,一个锂离子电池的放电容量为2Ah,电压平均值为3.7V,

重量为50g,那么它的能量密度就可以用公式计算出来:

能量密度=(2Ah×3.7V)÷50g=0.148Wh/g

这个锂离子电池的能量密度是0.148瓦时/克,即每克电池的电能

为0.148瓦时。

锂电池的能量密度越高,说明锂电池可以相对较小的

重量和体积存储更多能量,因此,在电池的应用领域中,高能量密度

是一个重要的指标。

常用锂电池参数设计计算公式及应用解析锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、长寿命、轻量化等优势,广泛应用于移动电子设备、电动车辆等领域。

本文将介绍锂电池的常用参数、设计、计算公式以及应用解析。

一、常用锂电池参数1.容量(C):电池储存和释放电能的能力。

以安培-小时(Ah)为单位表示。

2.标称电压(V):电池正负极之间的电势差。

通常为3.6V~3.7V。

3.充放电效率(η):电池在充电和放电过程中的能量损失。

通常在80%~90%范围内。

4. 充电速率(C-rate):充电或放电电流与电池容量之比。

C/1表示在1小时内充电或放电电池容量的倍数。

例如,一个1000mAh的电池,1C充电速率为1000mA。

5.内阻(R):电池内部的电阻,影响充放电过程中的电压和功率。

通常以欧姆(Ω)为单位表示。

6. 自放电(self-discharge):电池在未使用情况下自行失去电能的速度。

通常以每月的百分比表示。

7. 循环寿命(cycle life):电池能够经历的充放电循环次数。

二、锂电池设计1.电芯:锂离子电池常见的有三元材料(如LiCoO2)、磷酸铁锂材料(如LiFePO4)等。

电芯的设计应考虑容量、电池体积、输出功率等因素。

2.电池数量:不同应用需要不同数量的电池串联或并联以满足电压和容量需求。

3.保护电路:为了保护电池免受过充、过放、过流等不良情况的损害,需要设计合适的保护电路。

4.散热系统:电池的温度对其性能和寿命有重要影响,因此需要合理设计散热系统。

三、锂电池计算公式1.电池的能量(E)可以通过以下公式计算:E=V×C,其中V为标称电压,C为容量。

2.充电时间(t)可以通过以下公式计算:t=C/I,其中C为容量,I为充电电流。

3. 充电电流(I)可以通过以下公式计算:I = C × C-rate,其中C为容量,C-rate为充电速率。

4.放电时间(t)可以通过以下公式计算:t=C/I,其中C为容量,I为放电电流。

电池容量如何计算锂电池容量计算公式如下:1、如果已知电池的标称电压(V)和标称容量(Ah),可以通过计算得到额定能量的数值:Wh=VxAh,例如:一个11.55V3.55Ah锂电池,额定能量就是11.55×3.55=42Wh;一般来说,标称电压和标称容量都会标记在电池上。

2、如果电池上只标记有毫安时(mAh),可将该数值除以1000得到安培小时(Ah)。

例如:电池标称电压为11V,标称容量为4800mAh,其额定能量为:4800mAh ÷1000=4.8Ah11V×4.8Ah=52.8Wh3、如果12V锂电池上只显示有mAh(毫安时),可将该数值除以1000得到安培小时(Ah)。

比如锂电池标称电压为3.7V,标称容量为3000mAh,其额定能量为:3 000mAh÷1000=3Ah3.7V×3Ah=11.1Wh拓展资料:锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

1 912年锂金属电池最早由GilbertN.Lewis提出并研究。

20世纪70年代时,M.S.W hittingham提出并开始研究锂离子电池。

由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。

随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。

锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。

锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。

可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。

由于其自身的高技术要求限制,只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。

锂电池最早期应用在心脏起搏器中。

锂电池的自放电率极低,放电电压平缓等优点,使得植入人体的起搏器能够长期运作而不用重新充电。

锂电池一般有高于3. 0伏的标称电压,更适合作集成电路电源。

二氧化锰电池,就广泛用于计算器,数码相机、手表中。

为了开发出性能更优异的品种,人们对各种材料进行了研究,从而制造出前所未有的产品。

锂电池理论容量公式锂电池的理论容量公式是根据锂离子电池的电化学反应原理推导得出的,它可以用来计算锂电池的理论容量。

锂电池在充放电过程中,锂离子在正负极之间通过电解质进行迁移,从而产生电流。

锂离子的迁移数量和电荷数的乘积即为电池的容量。

下面将详细介绍锂电池的理论容量公式及其推导。

首先,锂电池是一种先进的储能装置,它由正极、负极和电解质组成。

正极通常使用金属氧化物如LiCoO2,负极通常使用石墨,而电解质则是锂盐的溶液。

锂电池在充放电过程中,正极的Li离子的Co原子减少,负极的Li离子则以Li_xC为形式嵌入到石墨层中。

这个过程可用以下方程式表示:正极反应:LiCoO2 = CoO2 + xLi+ + xe-负极反应:xLi+ + xe- + C = Li_xC这表明,每个锂离子在充放电过程中需要x个电子来完成氧化还原反应。

在充电过程中,锂离子是从正极释放出来,然后穿过电解质,最终嵌入到负极的石墨层中。

在放电过程中,锂离子则是从负极释放出来,穿过电解质,最终嵌入到正极中。

锂电池的理论容量公式可以通过计算锂离子的总数量来得到。

在锂电池中,理论上每个锂离子对应一个电子,那么总的锂离子数目等于总的电子数目。

根据法拉第电量的定义,电子数目等于电荷数除以电子电荷,即:n=Q/F根据电荷守恒定律,充放电过程中传递的电荷相等,所以我们可以分别计算正极和负极中电荷的总量,然后相加得到总的电荷数。

正极总电荷数的计算如下:Q正 = x * mol正 * Fmol正 = M / M正其中,Q正是正极的总电荷量,x是锂离子与电子的比例系数,mol 正是正极中锂离子的摩尔数,M是正极的质量,M正是正极金属氧化物的摩尔质量。

同理Q负 = mol负 * Fmol负 = M / M负其中,Q负是负极的总电荷量,mol负是负极中锂离子的摩尔数,M 是负极的质量,M负是负极材料的摩尔质量。

将正负极的总电荷数相加得到总的电荷量:Q=Q正+Q负根据上述公式,我们可以计算锂电池的理论容量。

1.法拉第常数F代表每摩尔电子所携带的电荷,单元C/mol,之迟辟智美创作

F=N A*e=96500C/mol

阿伏伽德罗数N A=6.02×1023

×10-19 C

在锂离子电池中1molLi+完全脱嵌时将转移的1mol电子的

电量,即1F=96500C/mol(法拉第常数)

进行单元转换: 1mAh=1×10-3A×3600s=

1Ah=1A×3600s=3600C

所以96500C=96500/3600Ah=26.806 Ah≈ Ah

2.锂电池理论容量公式:C0=nm/M

C0为理论容量,单元为mAh/g

n为成流反应的得失电数

m为活性物质完全反应的质量

M为活性物质的摩尔质量

3.例子:

例1钴酸锂LiCoO2,其摩尔质量为,反应式如下:

LiCoO2=Li++CoO2+ e-

其得失电子数为1,即1mol LiCoO2完全反应将转移1mol 电子的电量,所以1g LiCoO2完全反应时将转移1/97.8 mol 电子的电量.

其理论容量C0×1×1/97.8=Ah/g =mAh/g

例2碳,其摩尔质量为12,反应式如下:

6C + Li+ + e-= LiC6

其得失电子数为1/6,即1mol C完全反应将转移1/6mol电子的电量,

所以1g C完全反应时将转移1/12 mol电子的电量.

其理论容量C0=×(1/6)×1/12=Ah/g =372mAh/g。

锂离子电池放电倍数计算公式

锂离子电池放电倍数计算公式

锂离子电池放电倍数的计算是一个复杂的过程。

下面我将介绍一种叫做“马克斯-伯恩斯定律”的公式,可以用来计算锂离子电池放电倍数。

马克斯-伯恩斯定律:

放电倍数(SoC) = 当前电池剩余电量(Ah)/原始电池电量(Ah) 其中,Ah表示安培时,即电池容量的单位。

典型的锂离子电池在充满电量时,它的剩余电量约为20Ah,可以用下面的计算公式来计算出电池当前的放电倍数:

当前电池剩余电量(Ah)/20Ah=放电倍数

例如,当前电池剩余电量为10Ah,则放电倍数为0.5,即电池当前放电仅有原始电量的50%。

- 1 -。

算锂离子电池发热量的公式

锂离子电池的发热量是一个重要的物理参数,它直接影响电池的安全性和寿命。

为了保证电池的正常运行,我们需要了解和控制发热量。

下面将介绍一个用于计算锂离子电池发热量的公式。

锂离子电池的发热量主要来自于电池内部的化学反应过程。

在放电过程中,锂离子从负极(一般是石墨)向正极(一般是锂金属氧化物)移动,产生电流。

这个过程伴随着化学能的转化,部分能量以热的形式释放出来。

发热量的公式如下:

Q = I × U × t

其中,Q表示发热量,单位为焦耳(J);I表示电流,单位为安培(A);U表示电压,单位为伏特(V);t表示时间,单位为秒(s)。

这个公式简洁明了地描述了发热量与电流、电压和时间之间的关系。

实际上,电流和电压是电池的两个重要参数,而时间则是发热量的积累过程。

通过控制电流和电压,我们可以有效地控制锂离子电池的发热量。

对于锂离子电池的应用来说,控制发热量至关重要。

过高的发热量会导致电池温度升高,甚至引发火灾和爆炸等安全事故;而过低的发热量则会导致电池性能下降,缩短电池寿命。

因此,在设计锂离子电池的应用系统时,我们需要合理选择电流和电压的大小,并控制放电时间,以确保发热量在可接受范围内。

同时,还需要考虑电池的散热系统,以加速发热量的散失,保持电池的温度在安全范围内。

发热量是锂离子电池设计与应用中需要重视的物理参数。

通过合理控制电流、电压和放电时间,我们可以有效控制发热量,保证电池的安全性和寿命。

在实际应用中,我们需要根据具体情况选择合适的参数,并配备良好的散热系统,以确保锂离子电池的正常运行。

锂电池理论容量公式1.法拉第常数F代表每摩尔电子所携带的电荷,单位C/mol,F=N*e=96500C/mol A23阿伏伽德罗数N=6.02×10 A-19元电荷e=1.602176×10 C+在锂离子电池中1mol Li完全脱嵌时将转移的1mol电子的电量,即1F=96500C/mol(法拉第常数)-3进行单位转换: 1mAh=1×10A×3600s=3.6C1Ah=1A×3600s=3600C所以96500C=96500 / 3600Ah=26.806 Ah ? 26.8 Ah 2.锂电池理论容量公式:C=26.8nm / M 0C为理论容量,单位为mAh/g 0n为成流反应的得失电数m为活性物质完全反应的质量M为活性物质的摩尔质量3.例子:例1 钴酸锂LiCoO,其摩尔质量为97.8,反应式如下: 2+-LiCoO = Li + CoO+ e 22其得失电子数为1,即1mol LiCoO完全反应将转移1mol电子的电量,2 所以1g LiCoO完全反应时将转移1/97.8 mol电子的电量。

2其理论容量C= 26.8nm/M=26.8×1×1/97.8=0.2738Ah/g =273.8mAh/g 0 例2 碳,其摩尔质量为12,反应式如下:+- 6C + Li + e= LiC6其得失电子数为1/6,即1mol C完全反应将转移1/6mol电子的电量,所以1g C完全反应时将转移1/12 mol电子的电量。

其理论容量C=26.8nm/M=26.8×(1/6)×1/12=0.372Ah/g =372mAh/g 0。

锂电池术语设计与计算公式及应用详解锂电池是一种采用锂离子在锂离子电解液和电极材料之间转移来储存和释放电能的可充电电池。

它具有高能量密度、长寿命、高放电能力和较低的自放电率等优点,因此被广泛应用于电动汽车、便携式电子设备和储能系统等领域。

下面我们来详细介绍锂电池的术语、设计与计算公式及应用:一、锂电池术语:1.充放电效率:指锂电池在充放电过程中化学能转化为电能的比例。

充放电效率通常是一个百分比,高效率意味着更高的电能转换率。

2.能量密度:指锂电池单位体积或单位质量所储存的能量。

能量密度越高,说明储存的电能越多,电池的续航能力也越强。

3.电压平台:指锂电池在充放电过程中的电压范围。

充电过程中电压逐渐增加,放电过程中逐渐降低。

4.循环寿命:指锂电池经过多次循环进行充放电后,容量衰减至初始容量的百分比。

衰减越慢,循环寿命越长。

5.自放电率:指锂电池在未使用时损失电荷的速率。

自放电率越低,说明电池保存电量的能力越强。

二、锂电池设计与计算公式:1.锂电池容量计算公式:锂电池的容量(mAh或Ah)可通过电流(A)与时间(小时)的乘积来计算。

公式为:容量(Ah)=电流(A)×时间(小时)2.锂电池能量密度计算公式:锂电池的能量密度(Wh/kg或Wh/L)可通过锂电池的容量(Ah)、电压(V)和重量(kg)或体积(L)之间的关系来计算。

公式为:能量密度(Wh/kg)= 容量(Ah)× 电压(V)/重量(kg)能量密度(Wh/L)=容量(Ah)×电压(V)/体积(L)3.锂电池充放电效率计算公式:充放电效率(百分比)可通过实际获得的能量与实际损失的能量之间的关系来计算。

公式为:充放电效率(百分比)=实际输出能量(Wh)/实际输入能量(Wh)×100%三、锂电池应用:1.电动汽车:锂电池作为电动汽车的主要动力源,具有高能量密度和长寿命等优点,可以提供稳定可靠的动力输出。

2.便携式电子设备:锂电池广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑等便携式电子设备,因其体积小、重量轻、续航能力强。

锂离子电池设计公式

一、叠片式聚合物锂离子电池设计规范

1.设计容量

为保证电池设计的可靠性和使用寿命,根据客户需要的最小容量来确定设计容量。

设计容量(mAh)=要求的最小容量 x设计系数(1)

设计系数一般取 1.03〜1.10。

2.极片尺寸设计

根据所要设计电池的尺寸,确定单个极片的长度、宽度。

极片长度Lp :

Lp =电池长度—A -B (2)

极片宽度Wp :

Wp =电池宽度—C (3)

包尾极片的长度 Lp':

Lp ' = 2Lp+ T1.0 (4)

包尾极片的宽度 Wp :

Wp = Wp0.5 (5)

其中:

A —系数,取值由电池的厚度T决定,当

(1) T<3mm时,对于常规电芯 A 一般取值4.5mm,大电芯一般取值 4.8mm;

(2) 3mm < T<4mm时,对于常规电芯 A 一般取值 4.8mm,大电芯一般取值 5.0mm ;

(3) 4mm < T<5mm时,对于常规电芯 A 一般取值 5.0mm,大电芯一般取值 5.2~6.0mm ;

(4) 5mm < T<6mm时,对于常规电芯 A 一般取值 5.2mm, 大电芯一般取值 5.4~6.0mm。

B —间隙系数,一般取值范围为 3.6〜4.0mm ;

C —取值范围一般为 2.5〜2.6mm (适用于双折边);

T'—电芯的理论叠片厚度,T'的确定见6.1节.

图1.双面极片、单面正极包尾极片示意图

3.极片数、面密度的确定:

确定极片的数量 N,并根据电池的设计容量来确定电极的面密度,电池的设计容量一般由正极容量决定,负极容量过剩。

在进行理论计算时,一般正极活性物质的质量比容量取140mAh/g,负极活性物质的质量比容量取 300mAh/g。

N = (T-0.2 ) /0.35 ± (6)

注:计算时N取整,并根据面密度的值来调整N。

S 极片=Lp XWp ( 7)

C 设=C 正比xS 极片x NXpE X TJE ( 8)

C 负=C 设X U ( 9)

=C 负比XS极片x Nxp Xn (10)

其中:

S极片一单个极片的面积;

C正比一正极活性物质的质量比容量,一般取值140mAh/g ; n正一正极活性物质的百分含量;

p 正一正极极片的双面面密度(g/m

2);

C负一负极的设计容量;

U —负极容量过剩系数,一般常规电池取值 1.00〜1.06 ;DVD电池以及容量大于 2000mAh的取值1.05〜1.12 ;C负比一负极活性物质的质量比容量,一般取值300mAh/g ;

耳负一负极活性物质的百分含量;

p 负一负极极片的双面面密度(g/m

2);

4.极片厚度的确定:

为保证极片中活性物质的性能发挥,涂布后的极片要进行适当轧片,一般根据材料的压实密度来确定不同

面密度的极片的轧片厚度。

5.隔膜尺寸的确定

现在使用的隔膜的规格一般为厚度0.020mm、0.022mm的,隔膜的长度 Ls、宽度Lt由以下公式确定:

Ls = (Wp+0.5) (X XN + 2) (11)

Lt = Lp + W (12)

其中:

W —隔膜宽超出极片的长度,范围为 2.0〜4.0mm,—般取3.0mm.

6.包装袋的设计

6.1槽深设计

根据叠片后电芯的厚度T'确定铝塑包装膜的槽深H,为避免铝塑包装膜的二次拉伸,冲槽深度原则上等于叠片后电芯的厚度。

T'= T 正+ T 负+T 隔膜(13)

=h 正XN 正+ 2h 单+ h 负XN 负+ h 隔膜x ( N 负+ 1) X2 (14)

H = T' ±1(15)

注:以上计算针对单冲槽槽深设计,目前只能满足冲槽深度<4.2mm的,对于4.2~5.0mm槽深的要依据生产上所能达到的实际尺寸。

其中:

T 正—正极片的总厚度;T负一负极片的总厚度;

T隔膜一叠成电芯后隔膜的总厚度,隔膜的厚度一般为0.020/0.022mm ; h正一正极片(双面)轧片后的厚度;

h单一正极单面极片轧片后的厚度;

h负一负极片(双面)轧片后的厚度;

N负一负极片的数量;

h隔膜一隔膜的厚度.

6.2包装袋膜腔长度的确定

膜腔的长度与电芯的长度有以下关系:

膜腔长度=电芯长度-A ( 16)

注:参数A的确定参见公式(2).

6.3包装袋膜腔宽度的确定

膜腔的宽度与电芯的宽度有以下关系:膜腔宽度=电芯

宽度-B (17)

B —系数,一般取值 1.0〜1.2mm.

7.电解液量的确定

根据电池的设计容量确定电解液的加入量M

M = C 设*E( 18)

其中:

E——般为 250〜300,单位 mAh/g.。