古汉语词类活用

- 格式:ppt

- 大小:82.50 KB

- 文档页数:19

古汉语词类活用简析古汉语是中国古代的语言,其词汇丰富多样,词类活用也颇为丰富。

古汉语词类活用是指古代汉语中名词、动词、形容词等各种词类在句子中的使用和活用方式。

本文将从名词、动词、形容词等几个词类入手,对古汉语词类活用进行简析,帮助读者更好地理解古代汉语。

一、名词的活用古代汉语的名词活用主要表现在名词的拟声和叠用上。

拟声是指通过词的音韵来表达其含义,比如“嘉”表扬、赞美;“噱”开心、愉快。

叠用是指将两个或多个名词组合在一起,表示复合的概念,比如“风雨”、“悲喜”、“阴阳”。

古代汉语的名词活用还表现在名词的变化和派生上。

名词的变化包括单复数、格助词的变化,比如“士人”、“士人们”;名词的派生包括通过词缀、前缀、后缀等方式派生新词,比如“喜悦”、“悲伤”。

古代汉语的动词活用主要表现在动词的时态、语态和语气的变化上。

在时态方面,古代汉语的动词有现在、过去和将来时的区别,比如“行”、“行矣”、“将行”。

在语态方面,古代汉语的动词有主动和被动的区别,比如“见”、“见矣”;在语气方面,古代汉语的动词有陈述、疑问、祈使等不同的语气,比如“行”、“行否”、“行乎”。

古代汉语的形容词活用主要表现在形容词的级别和程度上。

形容词的级别包括原级、比较级和最高级,比如“美”、“较美”、“最美”;形容词的程度包括肯定、否定和疑问等不同的程度,比如“美”、“不美”、“美否”。

除了名词、动词、形容词外,古代汉语还有副词、代词、连词等其他词类,它们在句子中的活用也各具特点。

比如副词的活用主要表现在副词的程度和方式上,比如“极矣”、“如此”;代词的活用主要表现在代词的人称、数和格的变化上,比如“吾”、“尔”、“余”;连词的活用主要表现在连词的连接关系和逻辑关系上,比如“而”、“乃”。

古代汉语词类活用丰富多样,每种词类在句子中都有自己独特的活用方式。

通过对古代汉语词类活用的简析,我们可以更好地理解古代汉语,更好地阅读和理解古代文献,增进对中国古代文化的认识。

举例说明古汉语中的词类活用现象

古汉语中的词类活用现象是指在特定的语境中,某些词可以临时改变其词性或用法,例如名词用作动词、形容词用作动词等等。

以下是一些例子:

1.名词用作动词:

在古汉语中,一些名词可以在特定的语境下用作动词。

例如,“衣锦还乡”中的“衣”原本是名词,表示“衣服”,但在这个成语中用作动词,表示“穿衣服”。

2.形容词用作动词:

形容词在古汉语中也可以用作动词。

例如,“欲穷千里目”中的“穷”原本是形容词,表示“穷尽”,但在这个句子中用作动词,表示“使穷尽”。

3.数词用作动词:

数词在古汉语中也可以用作动词。

例如,“三思而后行”中的“三”原本是数词,表示“三个”,但在这个句子中用作动词,表示“多次考虑”。

4.意动用法:

古汉语中还有一些词语可以用作意动用法。

例如,“吾从而师之”中的“师”原本是名词,表示“老师”,在这个句子中用作意动用法,表示“把……当作老师”。

5.使动用法:

使动用法是指一个词语用作动词时,不是主语发出的动作,而是

由宾语发出的动作。

例如,“焉用亡郑以陪邻”中的“亡”原本是名词,表示“灭亡”,在这个句子中用作使动用法,表示“使……灭亡”。

以上是一些古汉语中词类活用的例子。

这些用法通常需要根据具体的语境来理解,而且这些用法的出现也增加了古汉语的复杂性和魅力。

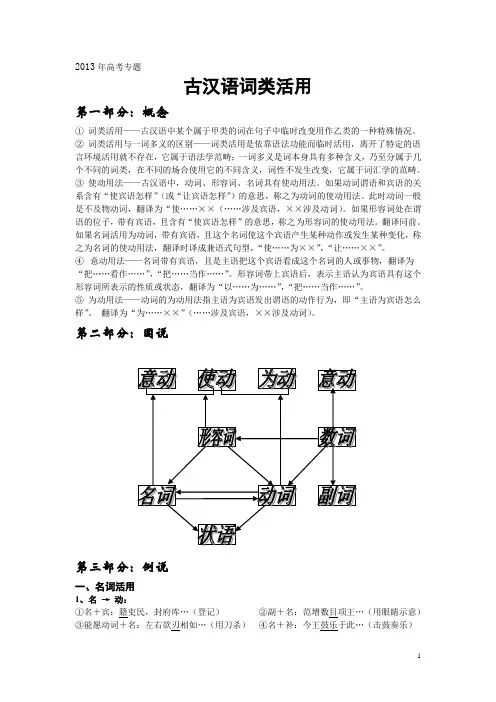

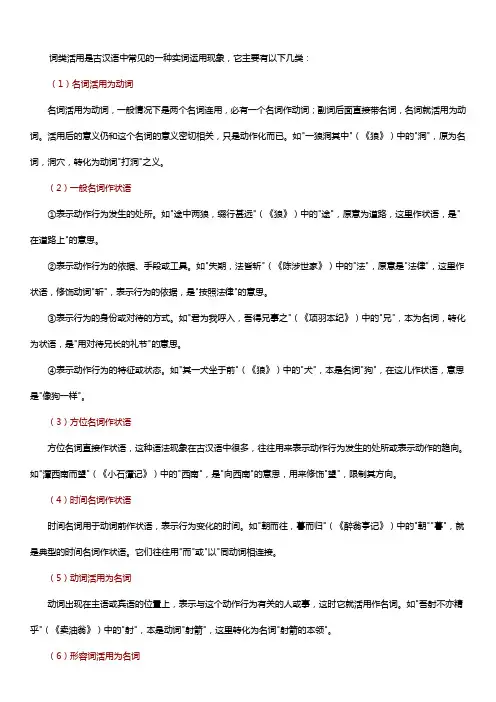

2013年高考专题古汉语词类活用第一部分:概念①词类活用——古汉语中某个属于甲类的词在句子中临时改变用作乙类的一种特殊情况。

②词类活用与一词多义的区别——词类活用是依靠语法功能而临时活用,离开了特定的语言环境活用就不存在,它属于语法学范畴;一词多义是词本身具有多种含义,乃至分属于几个不同的词类,在不同的场合使用它的不同含义,词性不发生改变,它属于词汇学的范畴。

③使动用法——古汉语中,动词、形容词、名词具有使动用法。

如果动词谓语和宾语的关系含有“使宾语怎样”(或“让宾语怎样”)的意思,称之为动词的使动用法。

此时动词一般是不及物动词,翻译为“使……××(……涉及宾语,××涉及动词)。

如果形容词处在谓语的位子,带有宾语,且含有“使宾语怎样”的意思,称之为形容词的使动用法。

翻译同前。

如果名词活用为动词,带有宾语,且这个名词使这个宾语产生某种动作或发生某种变化,称之为名词的使动用法,翻译时译成兼语式句型,“使……为××”,“让……××”。

④意动用法——名词带有宾语,且是主语把这个宾语看成这个名词的人或事物,翻译为“把……看作……”,“把……当作……”。

形容词带上宾语后,表示主语认为宾语具有这个形容词所表示的性质或状态,翻译为“以……为……”,“把……当作……”。

⑤为动用法——动词的为动用法指主语为宾语发出谓语的动作行为,即“主语为宾语怎么样”。

翻译为“为……××”(……涉及宾语,××涉及动词)。

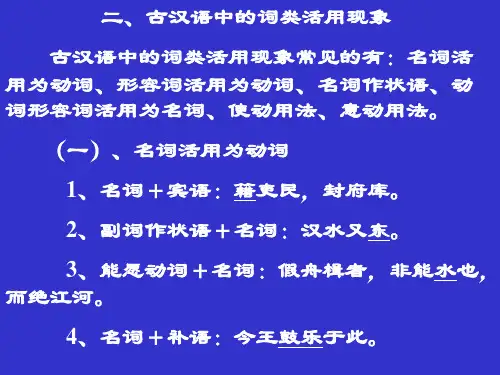

第二部分:图说第三部分:例说一、名词活用1、名→动:①名+宾:籍吏民,封府库…(登记)②副+名:范增数目项王…(用眼睛示意)③能愿动词+名:左右欲刃相如…(用刀杀)④名+补:今王鼓乐于此…(击鼓奏乐)⑤所+名:乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中…(用网捕)⑥名作谓:平地三月花者,深山中则四月花…(开花)2、名→状语:①特征状态:豕人立而啼…(像人一样)②态度:吾得兄事之…(像对待兄长一样)③工具:箕畚运于渤海之尾…(用箕畚)④处所:相如廷斥之…(在朝廷上)⑤方式:群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏…(当面)⑥时间:旦辞爷娘去,暮宿…(早晨;晚上)⑦趋向:南取汉中…(向南)3、名→使动:①先破秦入咸阳者王之…(使……为王)②舍相如广成传舍…(让……住宿)③夫子所谓生死而肉骨也……(使……生肉)4、名→意动:①其闻道也固先乎吾,吾从而师之…(把……当作老师,以……为师)②先国家之急而后私仇也…(把……看作第一位;看作第二位。

词类活用是古汉语中常见的一种实词运用现象,它主要有以下几类:(1)名词活用为动词名词活用为动词,一般情况下是两个名词连用,必有一个名词作动词;副词后面直接带名词,名词就活用为动词。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化而已。

如"一狼洞其中"(《狼》)中的"洞",原为名词,洞穴,转化为动词"打洞"之义。

(2)一般名词作状语①表示动作行为发生的处所。

如"途中两狼,缀行甚远"(《狼》)中的"途",原意为道路,这里作状语,是"在道路上"的意思。

②表示动作行为的依据、手段或工具。

如"失期,法皆斩"(《陈涉世家》)中的"法",原意是"法律",这里作状语,修饰动词"斩",表示行为的依据,是"按照法律"的意思。

③表示行为的身份或对待的方式。

如"君为我呼入,吾得兄事之"(《项羽本纪》)中的"兄",本为名词,转化为状语,是"用对待兄长的礼节"的意思。

④表示动作行为的特征或状态。

如"其一犬坐于前"(《狼》)中的"犬",本是名词"狗",在这儿作状语,意思是"像狗一样"。

(3)方位名词作状语方位名词直接作状语,这种语法现象在古汉语中很多,往往用来表示动作行为发生的处所或表示动作的趋向。

如"潭西南而望"(《小石潭记》)中的"西南",是"向西南"的意思,用来修饰"望",限制其方向。

(4)时间名词作状语时间名词用于动词前作状语,表示行为变化的时间。

如"朝而往,暮而归"(《醉翁亭记》)中的"朝""暮",就是典型的时间名词作状语。

文言文中的词类活用1)名词活用为一般动词,在古代汉语中是比较普遍的现象。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,其活用的语境主要有:①名词+名词,非并列修饰关系,且无谓语,一般前一个名词做动词。

例:晋军函陵。

(驻军)《烛之武退秦师》②名词+代词,这时名词一般活用为动词。

例:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

(说出)《口技》③副词(能愿动词)+名词,这时名词活用为动词。

例:云青青兮欲雨。

(下雨)《梦游天姥吟留别》④名词用"而"、"则"与动词或动词性短语相连接,名词活用为动词。

例:衣冠而见之。

(穿上衣服,戴上帽子)《冯谖客孟尝君》⑤古代汉语不仅普通名词能活用为动词,方位名词也常常活用作动词。

例:下江陵,顺流而东也。

(攻下;向东进军)(《前赤壁赋》)2)名词活用为使动词名词用作使动词,是指这个名词带了宾语,并且使宾语所代表的人或事物变成这个名词所代表的人或事物。

例:先生之恩,生死而肉骨也。

(使死人复生,使白骨长肉)《中山狼传》例:元济于城上请罪,进诚梯而下之。

(使……下)《李济雪夜入蔡州》3)名词活用为意动词名词的意动用法就是把它后面的宾语所代表的人或事物看作这个名词所代表的人或事物。

例:邑人奇之,稍稍宾客其父。

(把……当做宾客)《伤仲永》例:吾数击杀响马贼,夺其物,故仇我。

(把……当做仇人)《大铁锥传》4)名词活用作状语在现代汉语中,一般只有时间名词才能直接用作状语,普通名词直接作状语的很少见。

而在古代汉语中,不但时间名词可以作状语,普通名词作状语的现象也极为常见,很值得我们注意。

普通名词用作状语普通名词直接用于动词前作状语,所起的作用是多种多样的,有的还具有比较浓厚的修辞色彩。

常见的可以分为以下几种情况:①表示动作行为发生的处所。

例:道遇水,定伯令鬼先渡。

(在路上)《宋定伯捉鬼》例:夫以秦王之威,而相如廷叱之。

(在朝廷上)《廉颇蔺相如列传》②表示动作行为的依据、手段或工具。

古文中词性变化在古代汉语里,有些词可以按照一定的语言习惯而灵活运用,甲类词临时具备了乙类词的语法特点,并临时作乙类词用,这种现象叫词类活用。

文言文中比较常见的词类活用的类型有:名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词一判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语与介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

二活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)(《廉颇蔺相如列传》)例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)(《烛之武退秦师》)分析例1中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿”的意思,“舍相如”是动宾结构;例2中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)(《屈原列传》)例4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)(《寡人之于国也》)分析例3中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例4中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)例6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)(《劝学》)分析例5中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

古汉语词类活用一、使动用法表示“使宾语怎么样”的意思。

使动用法是一种需要特殊理解的动宾关系。

可用作使动用法的词类有动词、形容词、名词。

(一)动词使动用法表示“使宾语发出动词所代表的动作行为”。

及物动词和不及物动词皆可用作使动。

A、不及物动词的使动用法不及物动词后面不能跟宾语,古汉语中有宾语的不及物动词多用作使动。

例:是故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

(《论语·季氏》)秦时与臣游,项伯杀人,臣活之。

(《史记·项羽本纪》)乃与赵衰等谋,醉重耳,载以行。

(《史记·晋世家》)庄公寤生,惊姜氏。

(《左传·隐公元年》)不战而屈人之兵,善之善者也。

(《孙子·谋攻》)广故数言欲亡,忿恚尉。

(《史记·陈涉世家》)B、及物动词的使动用法若弗与,则请除之,无生民心。

(《左传·隐公元年》)欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

(《孟子·梁惠王上》)止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。

(《论语·微子》)秋九月,晋侯饮赵盾酒。

(《左传·宣公二年》)晏子没十有七年,景公饮诸大夫酒,公射出质,堂上唱善,若出一口。

(《说苑·君道》)动词使动用法,后面的宾语可以省略。

例:操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

(《资治通鉴·赤壁之战》)养备而动时,则天不能病。

……养略而动罕,则天不能使之全。

(《荀子·天论》)(二)形容词使动用法表示“使宾语具有形容词所描写的性质、状态、特点”。

例:诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

(贾谊《过秦论》)春风又绿江南岸,明月何时照我还?(王安石《泊船瓜州》)今世之嗜取者,遇货不避,以厚其室。

(柳宗元《蝜蝂传》)苟能起,又不艾,日思高其位,大其禄,而贪取滋甚。

(柳宗元《蝜蝂传》)其达士,则絜其居,美其服,饱其食,而摩砺之于义。

(《国语·越语》)匠人斫而小之,则王怒,以为不能胜其任也。

古汉语词类活用简析古汉语词类活用是指古汉语中名词、动词、形容词等词类的活用形式。

古汉语的词类活用主要表现在音、形、义三个方面。

音方面的活用是指古汉语中一些词在不同音韵环境下发生音变的情况。

古汉语中的一些双音节名词,在读声为上声的字后读去声时,会引起声调的变化,例如“帝”读上声,“帝王”读去声(dì wáng)。

还有一些动词和形容词在读声为上声的字后读去声时会发生音变,例如“放”读上声,“放下”读去声(fàngxià)。

形方面的活用是指古汉语中一些词在不同语法环境下形态发生变化的情况。

古汉语中的名词在表示复数时会加上“们”的后缀,表示尊称时会在名词前加上“云云”的前缀,表示小称时会在名词前加上“儿”的后缀。

动词在表示过去时和将来时时会发生词形变化,例如“去”在过去时变为“去了”,在将来时变为“要去”。

形容词在表示程度时会加上“甚”的前缀,表示否定时会加上“不”的前缀。

义方面的活用是指古汉语中一些词在不同语境下的意义发生变化的情况。

古汉语中的形容词可以作为动词使用,表示某种状态或动作,例如“忧愁”可以表示“令人忧愁”或“变得忧愁”。

动词和名词之间也可以互转,例如“走”可以表示行走的动作,也可以表示行走的状态。

古汉语词类活用的特点是灵活多变,多样性较大。

古汉语中的词类活用主要依靠上下文语境加以辨析,而不是依靠固定的语法规则。

学习古汉语的词类活用需要注重语境的理解和灵活运用。

古汉语词类活用在现代汉语中仍有一定的影响。

一些古汉语的词类活用形式在现代汉语中仍然保留,例如表示程度的副词“甚”和表示否定的前缀“不”仍然在现代汉语中使用。

一些古汉语的词类活用形式也在现代汉语中被重新解释和引申,例如“行”在古汉语中是动词,表示走的意思,而在现代汉语中也可以表示办事的意思。