古 代 汉 语(七)词类活用

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:36

初中所学文言文中的五类常见词类活用现象古代汉语中的词类活用现象五种类型:名词用作动词动词、形容词、名词的使动用法形容词、名词的意动用法名词用作状语动词用作状语(一)名词用如动词古代汉语名词可以用如动词的现象相当普遍。

如:从左右,皆肘之。

(左传成公二年)晋灵公不君。

(左传宣公二年)孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

(战国策·齐策四)马童面值,指王翳曰:“此项王也。

”(史记·项羽本纪)夫子式而听之。

(礼记·檀弓下)曹子手剑而从之。

(公羊传庄公十三年)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(荀子·劝学)左右欲刃相如。

(史记·廉颇蔺相如列传)秦师遂东。

(左传僖公三十二年)汉败楚,楚以故不能过荥阳而西。

(史记·项羽本纪)以上所举的例子可以分为两类:前八个例子是普通名词用如动词,后两个例子是方位名词用如动词。

名词用作动词是由上下文决定的。

我们鉴别某一个名词是不是用如动词,须要从整个意思来考虑,同时还要注意它在句中的地位,以及它前后有哪些词类的词和它相结合,跟他构成什么样的句法关系。

一般情况有如下四种:①代词前面的名词用如动词(肘之、面之),因为代词不受名词修饰;②副词尤其是否定副词后面的名词用如动词(“遂东”、“不君”);③能愿动词后面的名词也用如动词(“能水”、“欲刃”);④句中所确定的宾语前面的名词用如动词(“脯鄂侯”“手剑”)(二)动词、形容词、名词的使动用法一、动词的使动用法。

定义:主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作。

例如:《左传隐公元年》:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是说庄公使姜氏吃惊。

在古代汉语里,不及物动词常常有使动用法。

不及物动词本来不带宾语,当它带有宾语时,则一定作为使动用法在使用。

如:焉用亡郑以陪邻?《左传僖公三十年》晋人归楚公子榖臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

(左传成公三年)大车无輗,小车无杌,其何以行之哉?《论语·为政》小子鸣鼓而攻之可也。

文言文词类活用何谓词类活用?词类活用是指某些实词在特定的语言环境中,临时具有的某种新的语法功能。

特点:1、要有具体语境,没有语境就不能谈活用。

2、语义语法的临时性,此处活用彼处未必。

3、“以今律古”,就是现代人以现在的语法习惯去看待文言文的语法。

一、名词作状语在现代汉语里,名词作状语只限于时间名词和方位名词,普通名词作状语则比较少。

在古代汉语里,名词(包括普通名词、时间名词和方位名词)作状语却是常见的现象。

名词作状语有的很富有修辞色彩,了解这种语法现象有助于更好地理解古文的句意。

名词活用为状语的类型有:(一)表示时间1、时汉连伐胡。

2、日侍坐备顾问。

3、君子博学而日参省乎己4、族庖月更刀,良庖岁更刀“时、日、月、岁”在动词前作状语,含有“当时、每日、每月、每年”之意。

用在形容词前,含有“一天天”意思。

(二)表示动作、行为的特征、状态1、一狼径去,其一犬坐于前。

(像狗那样)2、斗折蛇行,明灭可见。

(像北斗星那样)(像蛇那样)(三)表示动作、行为所凭借的器具1、叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾(用箕畚)2、有好事者船载以入。

(用船)3、惠等哭,舆归营。

(用车子)(四)表示动作、行为的处所1、童子隅坐而执烛。

(在墙角)2、相如廷斥之,辱其群臣。

(在朝廷上)(五)表示动作、行为的方式1、面署第一(当面)2、刘备周瑜水陆并进(从水路、从陆路)(六)表示动作、行为的趋向1、西望夏口,东望武昌。

(向西)(向东)2、月明星稀,乌鹊南飞。

(向南)3、孔子东游。

(向东)二、名词用作动词现代汉语中,名词是不会直接带宾语的,但文言文中却经常出现名词直接带宾语的现象,这就是名词用作动词。

活用以后,名词变成相关的动词的意思。

如:“始见中原气象,泰然不肉而肥矣”中的“肉”,就是吃肉的意思。

示例①籍吏民,封府库籍:登记②沛公欲王关中王:统治③屠大窘,恐前后受其敌敌:攻击④买五人之头而函之。

(《五人墓碑记》)函:用匣子装⑤流血五步,天下缟素。

古汉语词类活用简析

古汉语又称古汉文,指的是古代汉民族所使用的汉族语言文字。

古汉语的语法结构和词类活用方式与现代汉语有所不同。

在古汉语中,词类活用是指词语在不同语境和语法功能下,形态和用法的变化和变动。

古汉语的词类活用主要涉及名词、动词、形容词和副词等四类词。

下面简要介绍一下这些词类的活用特点。

名词:

古汉语的名词有单数和复数两种形式。

在单数形式中,名词一般不发生变化,如“人”、“山”等。

在复数形式中,名词的变化规则较为复杂,常见的变化方式有加“们”、加“等”、变音调等。

“人”变为“人等”、“人们”;“山”变为“山等”、“山北”等。

动词:

古汉语的动词有词干变化和时态变化两个方面的活用。

动词的词干变化主要包括词尾变化、词形变化和词义变化。

“行”、“走”、“看”等动词的词干在不同语法功能下会发生变化,如“行”在句末加“者”变为“行者”,表示施动者的意思;“走”在句末加以声调变化,如“走山”、“走水”等。

形容词:

古汉语的形容词有形容词性的后置补语和形容词性的量词等两个方面的活用。

形容词的后置补语一般在形容词后面加上“之”,如“美之人”。

形容词性的量词在古汉语中非常普遍,如“一片白茫茫”。

古汉语的词类活用相对于现代汉语来说更加复杂和灵活。

词语的形态和用法在不同的语境和语法功能下会发生变化。

对于学习古代文献和古代汉语有一定的重要性和意义。

古汉语词类活用一、使动用法表示“使宾语怎么样”的意思。

使动用法是一种需要特殊理解的动宾关系。

可用作使动用法的词类有动词、形容词、名词。

(一)动词使动用法表示“使宾语发出动词所代表的动作行为”。

及物动词和不及物动词皆可用作使动。

A、不及物动词的使动用法不及物动词后面不能跟宾语,古汉语中有宾语的不及物动词多用作使动。

例:是故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

(《论语·季氏》)秦时与臣游,项伯杀人,臣活之。

(《史记·项羽本纪》)乃与赵衰等谋,醉重耳,载以行。

(《史记·晋世家》)庄公寤生,惊姜氏。

(《左传·隐公元年》)不战而屈人之兵,善之善者也。

(《孙子·谋攻》)广故数言欲亡,忿恚尉。

(《史记·陈涉世家》)B、及物动词的使动用法若弗与,则请除之,无生民心。

(《左传·隐公元年》)欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

(《孟子·梁惠王上》)止子路宿,杀鸡为黍而食之,见其二子焉。

(《论语·微子》)秋九月,晋侯饮赵盾酒。

(《左传·宣公二年》)晏子没十有七年,景公饮诸大夫酒,公射出质,堂上唱善,若出一口。

(《说苑·君道》)动词使动用法,后面的宾语可以省略。

例:操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

(《资治通鉴·赤壁之战》)养备而动时,则天不能病。

……养略而动罕,则天不能使之全。

(《荀子·天论》)(二)形容词使动用法表示“使宾语具有形容词所描写的性质、状态、特点”。

例:诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

(贾谊《过秦论》)春风又绿江南岸,明月何时照我还?(王安石《泊船瓜州》)今世之嗜取者,遇货不避,以厚其室。

(柳宗元《蝜蝂传》)苟能起,又不艾,日思高其位,大其禄,而贪取滋甚。

(柳宗元《蝜蝂传》)其达士,则絜其居,美其服,饱其食,而摩砺之于义。

(《国语·越语》)匠人斫而小之,则王怒,以为不能胜其任也。

古代汉语知识专项训练七词类活用学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、语言表达1.请指出下列加粗的词有何词类活用现象。

(1)抱头鼠窜:____________________________________(2)生死肉骨:____________________________________(3)扶老携幼:_____________________________________(4)风餐露宿:_____________________________________(5)草菅人命:_____________________________________(6)上蹿下跳:_____________________________________二、注音释义2.请指出下列句中加粗词的活用类型和意义。

1.尽归汉使路充国等2.宜皆降之3.空以身膏草野4.武能网纺缴5.杖汉节牧羊6.单于壮其节7.剑斩虞常已8.反欲斗两主9.使牧羝,羝乳乃得归10.得夜见汉使3.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

1.函梁君臣之首2.契丹与吾约为兄弟3.抑本其成败之迹4.原庄宗之所以得天下5.泣下沾襟6.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺7.负而前驱8.仓皇东出9.一夫夜呼10.乱者四应11.而告以成功12.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身4.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

1.有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意2.内立法度……外连衡而斗诸侯3.南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡4.然陈涉瓮牖绳枢之子5.南取百越之地6.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱7.天下云集响应,赢粮而景从8.履至尊而制六合9.子孙帝王万世之业也10.然陈涉瓮牖绳枢之子11.过秦论12.将数百之众13.且夫天下非小弱也14.会盟而谋弱秦15.以弱天下之民16.尊贤而重士17.据崤函之固18.临不测之渊,以为固19.尊贤而重士20.因利乘便21.追亡逐北22.外连衡而斗诸侯23.伏尸百万,流血漂橹24.却匈奴七百余里25.序八州而朝同列5.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

古代汉语知识专项训练七词类活用古代汉语知识专项训练七词类活用学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、语言表达1.请指出下列加粗的词有何词类活用现象。

(1)抱头鼠窜:____________________________________(2)生死肉骨:____________________________________(3)扶老携幼:_____________________________________(4)风餐露宿:_____________________________________(5)草菅人命:_____________________________________(6)上蹿下跳:_____________________________________二、注音释义2.请指出下列句中加粗词的活用类型和意义。

1.尽归汉使路充国等2.宜皆降之3.空以身膏草野4.武能网纺缴5.杖汉节牧羊6.单于壮其节7.剑斩虞常已8.反欲斗两主9.使牧羝,羝乳乃得归10.得夜见汉使3.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

1.函梁君臣之首2.契丹与吾约为兄弟3.抑本其成败之迹4.原庄宗之所以得天下5.泣下沾襟6.夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺7.负而前驱8.仓皇东出9.一夫夜呼10.乱者四应11.而告以成功12.忧劳可以兴国,逸豫可以亡身4.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

1.有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意2.内立法度……外连衡而斗诸侯3.南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡4.然陈涉瓮牖绳枢之子5.南取百越之地6.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱7.天下云集响应,赢粮而景从8.履至尊而制六合9.子孙帝王万世之业也10.然陈涉瓮牖绳枢之子11.过秦论12.将数百之众13.且夫天下非小弱也14.会盟而谋弱秦15.以弱天下之民16.尊贤而重士17.据崤函之固18.临不测之渊,以为固19.尊贤而重士20.因利乘便21.追亡逐北22.外连衡而斗诸侯23.伏尸百万,流血漂橹24.却匈奴七百余里25.序八州而朝同列5.词类活用:指出下列加粗字的活用类型并解释。

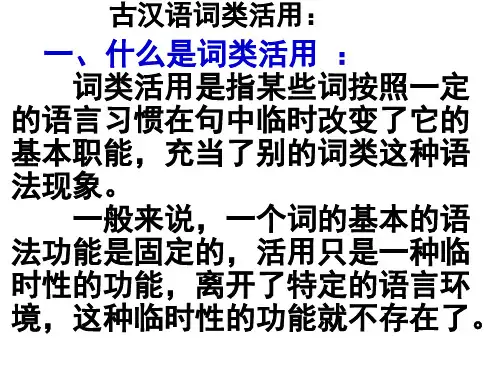

词类活用的判断方法一、什么是词类活用词类活用是指某些词按照一定的语言习惯在句中临时改变了它的基本职能,充当了别的词类这种语法现象。

词类活用是从语法角度来说的,而不是从词汇角度来谈的。

一般来说,一个词的基本的语法功能是固定的,活用只是一种临时性的功能,离开了特定的语言环境,这种临时性的功能就不存在了。

《荀子•劝学》:“假舟楫者,非能水也,而绝江河。

”句中“水”受助动词“能”修饰,作谓语,由名词活用为动词,它的基本语法功能是作主语、定语、宾语,而本句中功能改变,成了别的词类。

由于这种功能是临时性的,离开了这种环境,活用就不存在了。

发展到现代汉语,词类活用就很少了。

词类活用与词的兼类不同,如《邹忌讽齐王纳谏》:“于是入朝见威王。

”“朝”是名词,朝庭。

“燕赵韩魏闻之,皆朝于齐。

”“朝”是动词“朝拜”。

词的兼类是词义引伸的结果,是一个词所固有的。

词类活用是一个词的临时性的功能,是不固定的。

二、名词、形容词活用为一般动词(一)名词活用为一般动词活用后既保留了名词的意义,又具有动词的功能。

名词活用为动词后,译为现代汉语,有的译为述宾短语,[动+名]如:后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。

《吕氏春秋•上农》子高曰:“微二子者,楚不国矣。

” 《左传•哀公十六年》春申君死,而荀卿废,因家兰陵。

《史记•孟子荀卿列传》有的译为状中短语,([介+名]+动),如:卫鞅曰:“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

《史记•商君列传》上无衣,下无履,手弓而腰矢。

《聊斋志异.妖术》不惟举之于其口,而又笔之于其书。

韩愈《原道》有的完全译为动词,如:士为知己者用,女为悦己者容。

《报任安书》是以令吏人完客所馆。

《左传•襄公三十一年》吾不能以春风风人,以夏雨雨人。

《说苑•贵德》(二)形容词活用为一般动词活用后具有动词的功能。

有的译为状中短语,[形+动],如:敌人远我,欲以火器困我也。

徐珂《冯婉贞》适自相公家来,相公厚我厚我。

明.宗臣《报刘一丈书》夫以人言善我,必以人言罪我。

古代汉语语法:词类活用词类活用是指某些词临时改变自己的基本语法功能去充当其他词类的现象。

在古代汉语里,这种情况很普遍,例如《左传·成公二年》:“从左右,皆肘之。

”其中“肘”本是名词,在句中临时充当动词用。

词类活用是古汉语中的重要语法现象之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

一、名词用作动词名词用作动词指某些名词临时转化词义取得动词性质的现象。

其类型有四:1.事物——成为该事物:微禹,吾其鱼乎!《左传》则蚓而后可者也。

《孟子》2.事物——以该事物为工具的动作:从左右,皆肘之。

(用肘制止)《左传·成公二年》范曾数目项王。

(用眼睛看、示意)《史记·项羽本纪》3.事物——以该事物为对象的动作:孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

《战国策·齐策四》戚夫人泣。

上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。

《史记·留侯世家》4.方位——向该方位移动:汉败楚,楚以故不能过荥阳而为西。

《史记·项羽本纪》入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视。

《史记·项羽本纪》吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎!《史记·淮阴侯列传》候雁北。

《吕氏春秋》二、名词作状语在古代汉语中,名词往往可以直接置于谓语之前作状语,这和现代汉语中名词一般需要借助介词的帮助才能充当状语的情况不同。

有些著作把名词作状语称为名词用作副词。

其类型主要有四:1.比喻动作的状态。

例如:豕人立而泣。

《左传·庄公八年》妻侧目而视,倾耳而听;嫂蛇行匍伏,四拜自跪谢。

《战国策·秦策一》失时不雨,民且狼顾。

贾谊《论积贮疏》子产治郑,二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

《史记·循吏列传》2.表示对待动作对象的态度。

例如:彼秦者,弃礼义而上首功之国也,权使其士,虏使其民。

(首功:谓以斩获敌首计功)《战国策·赵策三》文史、星历……倡优畜之,流俗之所轻也。

初中所学文言文中的五类常见词类活用现象古代汉语中的词类活用现象五种类型:名词用作动词动词、形容词、名词的使动用法形容词、名词的意动用法名词用作状语动词用作状语(一)名词用如动词古代汉语名词可以用如动词的现象相当普遍。

如:从左右,皆肘之。

(左传成公二年)晋灵公不君。

(左传宣公二年)孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

(战国策·齐策四)马童面值,指王翳曰:“此项王也。

”(史记·项羽本纪)夫子式而听之。

(礼记·檀弓下)曹子手剑而从之。

(公羊传庄公十三年)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(荀子·劝学)左右欲刃相如。

(史记·廉颇蔺相如列传)秦师遂东。

(左传僖公三十二年)汉败楚,楚以故不能过荥阳而西。

(史记·项羽本纪)以上所举的例子可以分为两类:前八个例子是普通名词用如动词,后两个例子是方位名词用如动词。

名词用作动词是由上下文决定的。

我们鉴别某一个名词是不是用如动词,须要从整个意思来考虑,同时还要注意它在句中的地位,以及它前后有哪些词类的词和它相结合,跟他构成什么样的句法关系。

一般情况有如下四种:①代词前面的名词用如动词(肘之、面之),因为代词不受名词修饰;②副词尤其是否定副词后面的名词用如动词(“遂东”、“不君”);③能愿动词后面的名词也用如动词(“能水”、“欲刃”);④句中所确定的宾语前面的名词用如动词(“脯鄂侯”“手剑”)(二)动词、形容词、名词的使动用法一、动词的使动用法。

定义:主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作。

例如:《左传隐公元年》:“庄公寤生,惊姜氏。

”这不是说庄公本人吃惊,而是说庄公使姜氏吃惊。

在古代汉语里,不及物动词常常有使动用法。

不及物动词本来不带宾语,当它带有宾语时,则一定作为使动用法在使用。

如:焉用亡郑以陪邻?《左传僖公三十年》晋人归楚公子榖臣与连尹襄老之尸于楚,以求知罃。

(左传成公三年)大车无輗,小车无杌,其何以行之哉?《论语·为政》小子鸣鼓而攻之可也。