古代汉语_语法:词类活用

- 格式:doc

- 大小:40.50 KB

- 文档页数:9

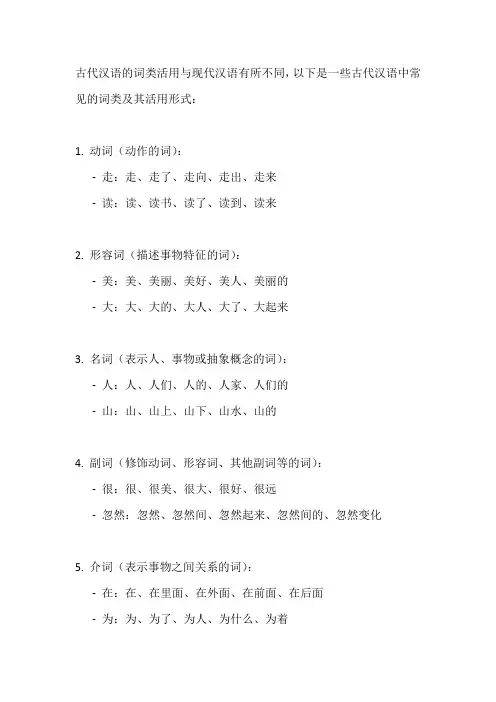

古代汉语的词类活用与现代汉语有所不同,以下是一些古代汉语中常见的词类及其活用形式:

1. 动词(动作的词):

-走:走、走了、走向、走出、走来

-读:读、读书、读了、读到、读来

2. 形容词(描述事物特征的词):

-美:美、美丽、美好、美人、美丽的

-大:大、大的、大人、大了、大起来

3. 名词(表示人、事物或抽象概念的词):

-人:人、人们、人的、人家、人们的

-山:山、山上、山下、山水、山的

4. 副词(修饰动词、形容词、其他副词等的词):

-很:很、很美、很大、很好、很远

-忽然:忽然、忽然间、忽然起来、忽然间的、忽然变化

5. 介词(表示事物之间关系的词):

-在:在、在里面、在外面、在前面、在后面

-为:为、为了、为人、为什么、为着

6. 连词(连接词语、句子之间关系的词):

-和:和、和他、和平、和谐、和睦

-若:若、若是、若非、若不、若然

这只是一小部分古代汉语中常见词类的活用形式,古代汉语的用法相对复杂,需要根据具体语境进行理解和运用。

古代汉语的文献和古籍中有大量丰富多样的词类活用形式,需要通过学习和阅读来更好地掌握。

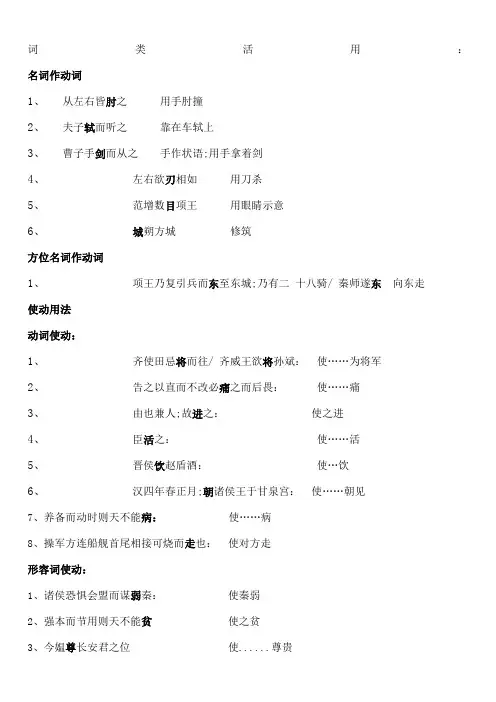

词类活用:名词作动词1、从左右皆肘之用手肘撞2、夫子轼而听之靠在车轼上3、曹子手剑而从之手作状语;用手拿着剑4、左右欲刃相如用刀杀5、范增数目项王用眼睛示意6、城朔方城修筑方位名词作动词1、项王乃复引兵而东至东城;乃有二十八骑/ 秦师遂东向东走使动用法动词使动:1、齐使田忌将而往/ 齐威王欲将孙斌:使……为将军2、告之以直而不改必痛之而后畏:使……痛3、由也兼人;故进之:使之进4、臣活之:使……活5、晋侯饮赵盾酒:使…饮6、汉四年春正月;朝诸侯王于甘泉宫:使……朝见7、养备而动时则天不能病:使……病8、操军方连船舰首尾相接可烧而走也:使对方走形容词使动:1、诸侯恐惧会盟而谋弱秦:使秦弱2、强本而节用则天不能贫使之贫3、今媪尊长安君之位使......尊贵4、固国不以山溪之险使......固名词使动1、吾见申叔夫子;所谓生死而肉骨也使白骨长出肉;使死者复活2、齐桓公合诸侯而国异姓使异姓成为国君3、纵江东父兄怜而王我;我何面目见之使我我王4、天子不得而臣也;诸侯不得而友也使之为臣;使之为友5君子之学也以美其身使其身美/ 吾妻之美我者私我也认为......美匠人斫而小之使......变小 / 登东山而小鲁;登泰山而小天下认为......小意动用法形容词意动1、是故明君贵五谷而贱金玉:看重;轻视2、且夫我尝闻少仲尼之闻;而轻伯夷之义者认为......少;以……为轻;轻视;看不起3、怪之可也..而畏之非也以之为怪;认为....怪名词意动1、夫人之;我可以不夫人之乎把......当作夫人2、不如吾闻而药之也:把......当作药3、友风而子雨:把风当作朋友;把雨当作子4、令我百岁后;皆鱼肉之矣:把它当作鱼肉5、天下乖戾无君君之心:把君王当作君王名词作状语1、豕人立而啼:像人一样2、其一犬坐于前:像犬一样3、其后秦稍蚕食魏:像蚕一样4、天下云集而响应赢粮而景从:像云一样;像回声一样;像影子一样5、各鸟兽散犹有得脱归报天子者:像鸟兽一样散开6、嫂蛇行匍匐:像蛇一样7、子产治郑二十六年而死;丁壮号哭;老人儿啼:像小儿一样啼哭1、今而后知君之犬马畜汲像对待犬马一样地蓄养我2、齐将田忌善而客待之:像对待客人一样的对待他3、君为我呼入;我得兄事之:像对待兄长一样侍奉他1、舜勤于民事而野死:在野外2、夫以秦王之威而相如廷叱之:在朝廷上3、河渭不足北饮大泽:在北边1、秦王车裂商君以徇:用车的方式示众2、臣请剑斩之:用剑3、伍子胥橐载而出昭关:用口袋子4、太祖累书呼又敕郡县发遣:多次用书信的方式5、失期法皆斩:依据法律时间名词作状语良庖岁更刀;割也;族庖月更刀;折也:每年;每月今有人日攘其邻之鸡者:每天田单兵日益多;乘胜;燕日败亡:一天天地事日急:一天天日君以夫公孙段为能任其事而辞之矣州田:往日名词作动词擅爵人;赦死罪授爵位陈胜王做王子房前上前非博士官所职;天下敢有藏诗、书、百家语者;皆诣守尉杂烧之:掌管置人所罾鱼腹中捕捉世之所高莫若皇帝:认为高故俗之所贵;主之所贱也认为贵;认为贱子谓公冶长;“可妻也”:娶妻子寡人欲相甘茂可乎:做宰相;使甘茂成为宰相皆不足贵:尊崇不足生于不农:做农事高之;下之;小之;臣之;不外是矣:认为......高/下/小/臣既臣大夏而君之:使大夏臣服;统治是欲臣妾我也;是欲刘豫我也:使我成为臣妾/刘豫请勾践女女为王:做婢女卫鞅复见孝公..公与语;不自知膝之前於席也:向前移动君人者隆礼尊贤而王称王不耕而食;不蚕而衣:养蚕;穿衣虚词1、人称代词第一人称代词:我、吾、余、朕、台、卬朕皇考曰伯庸永保台身/朝夕纳诲;以辅台德/魂且有之;察台深意人涉卬否;卬须卬友第二人称代词女汝、尔、尔、而、若、乃必欲烹而翁/必欲烹乃翁当众辱奇或尔汝之或指为小人轻蔑少与孔融为尔汝之交亲切第三人称代词其;之;彼;他吾见师之出而不见其之入百姓皆闻其贤未知其死也彼丈夫也我丈夫也吾价畏彼哉2、指示代词1、远指和近指彼:此一时彼一时夫:食夫稻衣夫锦此;是;斯;俋彼注兹2、泛指特指之其之子于归远送于野泛指其人日死乎:特指晏子的仆人藏之名山;传诸其人:特指合适的人3、他、佗旁指代词4、谓词性代词:若然尔君子哉若人;河东凶亦然;相去万余里;故人心尚尔诸、焉三人行必有我师焉;风雨兴焉;宋人或得玉就诸子罕3、疑问代词1、谁、孰礼与食孰重孰与我孰与皇帝贤:和......比;哪一个更公之视廉将军孰与秦王......和......比;怎么样徙天而颂之孰与制天命而用之;惟坐待亡孰与伐之哪里比的上2、何何贵何贱什么子欲何之哪里先生何嗮由也为什么何如、如何:怎么样;怎么办伤未及死;如何勿重若何;奈何;何若美之与恶相去何若:怎么样使归就戮于秦以寡君之态;若何事将奈何矣;先生助之奈何若......何;如......何;奈......何:把......怎么样如太行王屋何害深矣若之何若之何;如之何:表反问我之不贤与人将拒我如之何其拒人也若之何其以病败君之;君之大事业艺麻如之何:怎么样3、胡、曷、奚胡不见我与王:为什么曷足以美七尺之躯哉子奚哭之悲也奚冠冠素:宾前;什么胡为至今不朝也;宾前曷为久居此围城之中而不去:宾前4、安、焉、恶提问或反问且焉置土石:哪里泰山其颓则吾将安仰:哪里弃父之命恶用子哉:哪里安足辞:怎么;哪里臣死且不避厄酒安足辞先生饮一斗而醉恶能饮一石哉:怎么物恶有满而不溢:哪里4、不定代词或莫或百步而后止:有的人今或闻无罪;二世杀之宋人或得玉虎负隅莫之敢婴:没有谁吾盾之坚物莫能陷也:没有什么5、辅助性代词者所先破秦入咸阳者王之:与动词力不足者中道而废与主谓二者不可兼得:与数词古者丈夫之不耕;草木之实足食也:与时间词衣食所安;弗敢专也所爱者挠法活之;所憎者;曲法诛灭臣之所好者;道也所以:用来......方法;导致......的原因彼兵者所以禁暴除害也故君子居必择乡;游必就士;所以防邪僻而就中正也吾所以为此者以是先国家之急而后仇也此所以乱也是吾剑之所从坠是乱之所作也副词一、否定副词1、一般性否定2、禁止性否定动词性无毋勿王请勿疑/子无敢食我也3、寒暑未薄而疾4、非、微白马非马;非梧桐不止;孤非周公瑾不帝矣;子非鱼安知鱼之乐;微二子楚不国矣;微夫人之力不足此二、时间副词过去:向;从前已;既;已经尝;曾经曾;业业:已经乃与向无子同;臣奚忧焉;向言人之过;冒犯天威良业为取履:已经现在:方 ;正天下方未定:尚且;还适:恰好夫身中大创十余适有万金良药故得无死将来:将;且;行;行将善万物之得时;感吾生之行休对短暂时间的修饰:旋;辄先主寻悔请还;/寻病终:不久旋亦悔之:不久/病旋已辄勿其麾下:不久卒:最终;竟:最终卒为善士客从月氏至大夏;竟不能得月氏要领:最终3、范围副词特、举、悉、尽、与、成、毕:全部咸:咸安土乐业:全部相如废秦王特以诈佯为子赵城:只是直不百步而:只是士卒仅万人:多达学人自出家览涅盘经仅十年载未明大意:多达;将近4、程度副词极、至、最、绝、颇良、殊公输子自以为至巧:最唯袁盎明;绛侯无罪;绛侯得释;盎颇有力:相当臣愿颇采古礼;与秦仪:稍微老臣今者殊不欲食:语毕良久;美志不遂良可痛惜少、颇:稍微太后之色少解愈、加、弥、兹今天下弥衰:越来越邻国之民不加少赋敛兹重是以窦太后滋不说魏其等5、情态副词玉石俱焚:一起间入邯郸:秘密地赵使人微捕李牧;斩之:秘密地齐使以为奇;窃载与之齐:偷偷地不相往来:互相公拥兵数营;不肯相救:偏指一方猝卒然:很快的遂:仆人以告公遂见之:很快广暂胜而上胡马:一下子;突然其后秦稍蚕食魏:渐渐项羽疑范增与汉稍夺其权:渐渐稍出近之:渐渐复:再;又不敢复读天下之书;不敢复议天下之事仍、数、累:多次太祖累书呼;我仍见上上甚聪明但拥蔽于左右耳6、语气副词信;必;定;果;其;殆、曾果夜至斫木下信有之乎:真的子其怨我乎大概殆为此也尔何曾比子于管仲:竟然曾由与求之问君其勿复言:还是/ 君其问渚水滨:还是欲加之罪;其无辞乎难道子不我思;岂无他人沛公不先破关中;公匡能入乎:怎么宁有种乎:难道。

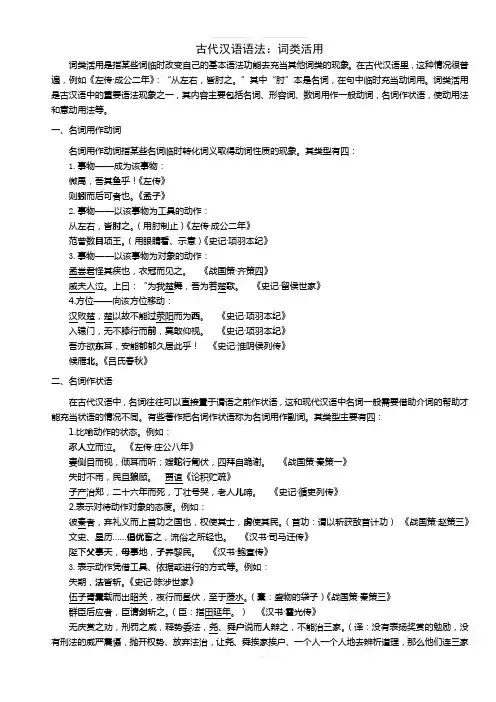

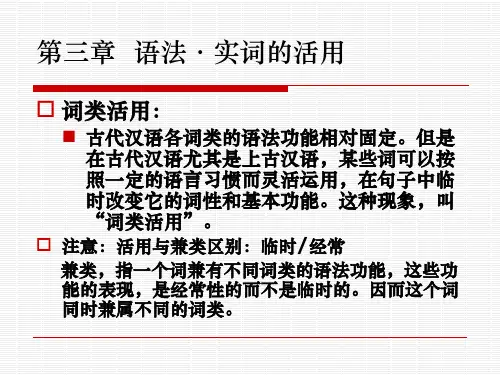

古代汉语语法:词类活用词类活用是指某些词临时改变自己的基本语法功能去充当其他词类的现象。

在古代汉语里,这种情况很普遍,例如《左传·成公二年》:“从左右,皆肘之。

”其中“肘”本是名词,在句中临时充当动词用。

词类活用是古汉语中的重要语法现象之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

一、名词用作动词名词用作动词指某些名词临时转化词义取得动词性质的现象。

其类型有四:1.事物——成为该事物:微禹,吾其鱼乎!《左传》则蚓而后可者也。

《孟子》2.事物——以该事物为工具的动作:从左右,皆肘之。

(用肘制止)《左传·成公二年》范曾数目项王。

(用眼睛看、示意)《史记·项羽本纪》3.事物——以该事物为对象的动作:孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

《战国策·齐策四》戚夫人泣。

上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。

《史记·留侯世家》4.方位——向该方位移动:汉败楚,楚以故不能过荥阳而为西。

《史记·项羽本纪》入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视。

《史记·项羽本纪》吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎!《史记·淮阴侯列传》候雁北。

《吕氏春秋》二、名词作状语在古代汉语中,名词往往可以直接置于谓语之前作状语,这和现代汉语中名词一般需要借助介词的帮助才能充当状语的情况不同。

有些著作把名词作状语称为名词用作副词。

其类型主要有四:1.比喻动作的状态。

例如:豕人立而泣。

《左传·庄公八年》妻侧目而视,倾耳而听;嫂蛇行匍伏,四拜自跪谢。

《战国策·秦策一》失时不雨,民且狼顾。

贾谊《论积贮疏》子产治郑,二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

《史记·循吏列传》2.表示对待动作对象的态度。

例如:彼秦者,弃礼义而上首功之国也,权使其士,虏使其民。

(首功:谓以斩获敌首计功)《战国策·赵策三》文史、星历……倡优畜之,流俗之所轻也。

古代汉语的词类活用(1)一、使动用法,指谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

如动词使动用法:“项伯杀人,臣活之。

”“活之”是“使之活”。

形容词使动用法:“春风又绿江南岸。

”就是“春风又使江南岸绿”。

名词使动用法:“夫子所谓生死而肉骨也。

”“生死”相当于“使死生”,即“使死者复生”;“肉骨”相当于“使骨肉”,即“使白骨生肉”,也是使死者复生的意思。

二、意动用法,指谓语动词具有“认为(或以为)宾语怎么样”的意思。

如,形容词意动用法:“渔人甚异之。

”“异之”是“认为它奇怪”的意思。

名词意动用法:“孟尝君客我。

”“客我”是“以我为客”。

三、名词用如动词,如:“驴不胜怒,蹄之。

”“蹄之”是“(用蹄子)踢之”的意思。

又如:“草木畴生,禽兽群焉。

”“群”是“群居的意思”。

再如“齐军既已过而西矣。

”“西”是“往西去了”的意思。

四、名词用作状语,现代汉语只有时间名词才能作状语,普通名词用作状语的很少见。

但在古汉语中,普通名词也可以用作状语。

这是古汉语常见的现象。

如表示方位或处所:“河渭不足,北饮大泽。

”“北”表示方位。

“蜀太守以下郊迎。

”“郊”即“郊外”,表示处所。

“郊迎”,就是“在郊外迎接”。

表示工具或依据:“箕畚运于渤海之尾。

”可译为“用箕畚运到⋯⋯”。

又如:“失期,法当斩。

”“法当斩”是“依法应杀头”的意思。

表示对人的态度:“齐将田忌善而客待之。

”“客待之”是“像对待客人一样对待他”的意思。

表示比喻:“少时,一狼径去,其一犬坐于前。

”“其一犬坐于前”,是“其中一条狼像狗那样坐在前面”的意思。

古代汉语词类活用(2)1、使动用法是指主语所代表的人物并不施行这个动词所表示的动作,而是使宾语所代表的人或事物施行这个动作,即谓语动词具有“使宾语怎么样、做什么”的意思。

如《郑伯克段于鄢》:“庄公寤生,惊姜氏”,句子中的“惊”,并不是说主语庄公本人吃惊,而是说使宾语姜氏受了惊吓。

实际上,使动用法是以动宾结构的形式表达了递进结构的内容,用“动+宾”表示“使+宾+动”的意思。

古代汉语词类活用1、词类的活用:有些词可以按照一定的表达习惯而灵活运用,在句子中临时改变它的词性和基本功能,这种现象就叫作词类活用。

如从左右,皆肘之。

句中的肘是名词,在此临时用作动词,意为用肘撞。

2、使动用法:是指谓语动词具有使宾语怎么样的意思。

3、动词的活用:(1)不及物动词的使动用法:不及物动词本来不带宾语,如果带上宾语时,一般是用作使动,表示主语使宾语发生该动词所表示的动作或行为。

如:庄公寤生,惊姜氏。

惊意为使惊。

(2)及物动词的使动用法:这种情况较为少见。

及物动词本来就可带宾语,在形式上和用作使动没有区别,区别只在意义上。

如沛公旦日从百余骑来见项王。

中的从只能是使跟从。

4、形容词的活用:(1)形容词用作一般动词,如果形容词在叙述句里充当谓语,就是活用为动词。

如:益烈山泽而焚之。

烈形容大火,这里是放大火烧。

(2)形容词的使动用法:是指使它所带的宾语具有该形容词所表示的性质或状态。

如其达士,洁其居,美其服,饱其食。

洁美饱原是形容词,在句中都是使动用法,分别译为使清洁使华美使饱。

(3)形容词的意动用法:是指谓语具有认为宾语怎么样或把宾语看作什么的意思。

如:甘其食,美其服,安其居,乐其俗。

句中的甘美安乐是形容词的意动用法,译为认为香甜认为华美认为安逸认为快乐。

5、名词的活用:(1)名词用作一般动词:如:范增数目项王中目是用目光示意的意思。

(2)名词的使动用法:就是指名词用作动词时,使它的宾语成为该名词所表示的人或事物,或者发生与该名词有关的动作行为。

如:然得而腊之以为饵,可以已大风、挛踠、瘘、疠。

腊原义为干肉,动词。

在此句中用作使动用法使(之)成为干肉。

(3)名词的意动用法:就是把宾语所代表的人或事物看成这个名词所表示的人或事物。

如友风而子雨意为把风当作朋友,把雨当作儿子。

(4)名词用作状语,在古代汉语中相当普遍,本不属于活用范畴,只是为了叙述方便,在此介绍。

6、名词作状语的类型:(1)表示处所。

文言文语法难点:词类活用词类活用,是指在古代汉语中某些实词在特定的语言环境中,临时改变其基本用法和意义,当成另一类词使用。

古代汉语中的词类活用主要有:名词的活用,动词的活用和形容词的活用。

下面就跟小编一起来学习一下这篇文言文语法难点:词类活用吧。

文言文语法难点:词类活用下面我先来看第一类:一、名词的活用1、名词活用为一般动词。

活用后的意义仍和这个名词的意义密切相关,只是动作化了。

(1)【举例】:人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

《口技》【解析】这个句子中的“名”本是名词,这里由于前受不能”的修饰,后带宾语“其一处”,因此可以判断是活用为动词,是“说出”的意思。

(2)【举例】:旦日,卒中往往语,皆指目陈胜。

《陈涉世家》中“目”本是名词,这里用作动词,是“用眼睛看”的意思,做谓语。

2、名词做状语。

在现代汉语中,一般只有时间名词才能做状语,普通名词做状语的情况很少见。

而在古代汉语中,不但时间名词可以做状语,普通名词做状语的现象也极为常见。

现代汉语中,名词要做状语,后面必须带上助词“地”,或者前面加上介词,构成介宾短语。

但在古代汉语中,名词直接做状语的情况较为普遍,有以下几方面的修饰、限制作用:(1)表示动作、行为的特征或状态。

如:其一犬坐于前。

(《狼》)(“犬”修饰动词“坐” ,表示状态,意思是“像狗那样”。

)(2)表示动作、行为的依据、手段或工具。

如:失期,法皆斩。

(《陈涉世家》)(“法”是“依照法律"“按照法律"的意思,修饰谓语“斩”。

)(3)表示动作、行为发生的地点、时间。

如:皆若空游无所依。

(《小石潭记》)( “空”是“在空中”的意思,修饰谓语“游”(4)表示动作、行为进行的方式。

如:群臣吏民能面刺寡人之过者。

((邹忌讽齐王纳谏》)(“面”是“当面”的意思,修饰谓语“刺”。

)3、名词的使动用法。

名词用作使动词,表示主语“使"宾语产生这个名词活用为动词后所的表示的动作如:域民不以封疆之界。

古代汉语语法:词类活用词类活用是指某些词临时改变自己的基本语法功能去充当其他词类的现象。

在古代汉语里,这种情况很普遍,例如《左传·成公二年》:“从左右,皆肘之。

”其中“肘”本是名词,在句中临时充当动词用。

词类活用是古汉语中的重要语法现象之一,其内容主要包括名词、形容词、数词用作一般动词,名词作状语,使动用法和意动用法等。

一、名词用作动词名词用作动词指某些名词临时转化词义取得动词性质的现象。

其类型有四:1.事物——成为该事物:微禹,吾其鱼乎!《左传》则蚓而后可者也。

《孟子》2.事物——以该事物为工具的动作:从左右,皆肘之。

(用肘制止)《左传·成公二年》范曾数目项王。

(用眼睛看、示意)《史记·项羽本纪》3.事物——以该事物为对象的动作:孟尝君怪其疾也,衣冠而见之。

《战国策·齐策四》戚夫人泣。

上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。

《史记·留侯世家》4.方位——向该方位移动:汉败楚,楚以故不能过荥阳而为西。

《史记·项羽本纪》入辕门,无不膝行而前,莫敢仰视。

《史记·项羽本纪》吾亦欲东耳,安能郁郁久居此乎!《史记·淮阴侯列传》候雁北。

《吕氏春秋》二、名词作状语在古代汉语中,名词往往可以直接置于谓语之前作状语,这和现代汉语中名词一般需要借助介词的帮助才能充当状语的情况不同。

有些著作把名词作状语称为名词用作副词。

其类型主要有四:1.比喻动作的状态。

例如:豕人立而泣。

《左传·庄公八年》妻侧目而视,倾耳而听;嫂蛇行匍伏,四拜自跪谢。

《战国策·秦策一》失时不雨,民且狼顾。

贾谊《论积贮疏》子产治郑,二十六年而死,丁壮号哭,老人儿啼。

《史记·循吏列传》2.表示对待动作对象的态度。

例如:彼秦者,弃礼义而上首功之国也,权使其士,虏使其民。

(首功:谓以斩获敌首计功)《战国策·赵策三》文史、星历……倡优畜之,流俗之所轻也。

古代汉语的词类活用现象

在古代汉语中,词类活用是一种常见的语言现象。

它指的是一个词在特定的语境中,临时改变其原本的词性和语法功能,以适应表达的需要。

词类活用主要包括以下几种类型:

1. 名词用作动词:名词在特定的语境下,临时具备动词的意义和用法。

例如:“左右欲刃相如”中的“刃”,原本是名词,这里表示“用刀杀”的意思。

2. 形容词用作动词:形容词在特定的语境中,临时具备动词的意义和用法。

例如:“项伯杀人,臣活之”中的“活”,原本是形容词,这里表示“使……活下来”的意思。

3. 动词的使动用法:动词在特定的语境中,表示使宾语产生某种动作或发生某种变化。

例如:“毕礼而归之”中的“归”,原本是动词,这里表示“使……回去”的意思。

4. 名词的使动用法:名词在特定的语境中,表示使宾语成为某种人或事物。

例如:“先破秦入咸阳者王之”中的“王”,原本是名词,这里表示“使……为王”的意思。

词类活用现象在古代汉语中非常普遍,它丰富了汉语的表达方式,增强了语言的灵活性和表现力。

对于学习古代汉语的人来说,理解和掌握词类活用现象是非常重要的。

古代汉语一、使动用法1、动词(使宾语发出动词所表示的动作行为)(1)不及物动词例:既来之,则安之。

(2)及物动词例:秋九月,晋侯饮赵盾酒。

(ps:动词的使动用法,后面的宾语可以省略)例:操军方连船舰,首尾相接,可烧而走也。

2、形容词(使宾语具有形容词所描写的性质状态特点)例:今世之嗜取者,遇货不避,以厚其室。

(ps:后面的宾语可以省略)3、名词(使宾语成为或者拥有名词所代表的人或事物)例:齐威王欲将孙膑。

二、意动用法1、形容词(认为宾语具有形容词所描写的性质状态特点)例:孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。

2、名词(把宾语看成、当作名词所代表的人或事物)例:于是乘其车,揭其剑,过其友曰:“孟尝君客我!”三、名词用作一般动词指出了使动用法和意动用法外的其他用法,用作动词以后可以带宾语,不需作特殊理解。

例:范增数目项王,举佩玉玦以示之者三。

左右欲刃相如。

四、名词作状语1、表示动作行为的处所。

例:范雎至秦,秦王庭迎。

2、表工具或依据例:有好事者船载以入。

3、表对人的态度。

例:君为我呼入,吾得兄事之。

齐将田忌善而客待之。

4、表比喻例:有狼当道,人立而啼。

5、.表示动作进行时的方式五、名词、形容词活用的条件1、两个名词连用,如果既非并列结构,又非偏正结构,可能有以下两种情况:(1)形成动宾结构,前一名词活用。

例:遂王天下。

(2)形成主谓结构,后一名词活用。

例:大楚兴,陈胜王。

2、名词、形容词放在所字后面,为活用。

例:且请母子俱迁江南,无无为秦所鱼肉。

3、名词形容词放在“能、可、足、欲”等能愿动词后面。

例:寡人欲相甘茂,可乎?4、名词放在副词后面。

例:江水又东,径巫峡。

5、名词形容词放在“之、我”等代词前。

例:驴不胜怒,蹄之。

6、名词后面有介词结构作补语,该名词活用。

例:晋师军于庐柳。

7、名词用“而”连接。

例:齐军既已过而西矣。

8、形容词和名词连接,并不修饰名词,则该形容词多活用。

例:石闻坚在寿阳,甚惧,欲不战而老秦师。

古代汉语语法古代汉语(郭锡良)古代汉语语法(五)词类的活用关于词类活用某类词中的某个词在句中临时改变了它的语法功能或意义而具备了另一类词的语法功能或意义,就叫做“词类活用”。

《荀子?劝学》:“假舟楫者,非能水也,而绝江河。

”《史记?陈涉起义》:“将军身被坚执锐。

”《公羊传?庄公十三年》:“曹子手剑而从之。

”“活用”与“兼类”的区别:兼类:固定义、常用命:兼类词。

动词义,命令。

名词义,使命《左传?隐公元年》:“命子封帅车二百乘以伐京。

”《国语?越语上》:“昔天以越予吴。

而吴不受命。

”活用:非固定义、临时桓宽《盐铁论》:“不耕而食,不蚕而衣。

”《史记?淮阴侯列传》:“楚兵卒不能西。

”古代汉语常见的词类活用现象使动用法意动用法名词用如动词名词作状语词类活用的条件一、使动用法使动用法:即谓语动词具有“使宾语怎么样”的意思。

《左传?宣公二年》:“晋侯饮赵盾酒。

”《鸿门宴》:“项伯杀人,臣活之。

”使动用法是用动宾结构表达了兼语式的内容:齐威王欲将孙膑。

比较:齐使田忌将而往。

1.动词的使动用法动词与宾语的关系不是支配关系,而是使宾语具有动词所表示的行为动作,就是“使动用法”。

《史记?陈涉起义》:“广故数言欲亡,忿恚尉。

”《荀子?天论》:“养备而动时,则天不能病。

”2.形容词的使动用法形容词充当谓语,具有了动词含义,它与宾语的关系是使宾语具有该形容词所表示的性质或状态,就是“使动用法”。

《战国策?触龙说赵太后》:“今媪尊长安君之位。

”贾谊《过秦论》:“诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

”《荀子?天论》:“强本而节用,则天不能贫。

”3.名词的使动用法名词充当谓语,具有了动词含义,它与宾语的关系是使宾语成为该名词所表示的人或事物,就是“使动用法”。

《史记?项羽本纪》:“纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?”《中山狼传》:“先生之恩,生死而肉骨也。

”刘向《新序?节士》:“天子不得而臣也,诸侯不得而友也。

”成语中的使动用法举例降龙伏虎汗牛充栋洁身自好惊天动地祸国殃民严阵以待惊心动魄正本清源汗马功劳独善其身沉鱼落雁腾蛟起凤富国强兵丰衣足食闭月羞花大快人心兴风作浪二、意动用法意动用法:主语认为宾语具有谓词表示的性质和状态。

一、词类活用的内涵及类型(一)定义:古汉语中,各类实词的基本语法功能是比较固定的,每一个词属于哪一个词类也是比较固定的。

但是古汉语中的实词,名词、动词、形容词、数词等,有的时候可以临时改变它们的基本功能,由甲类词用作乙类词,也就是说,甲类词临时具有了乙类词的语法功能。

这种情况,叫做“实词的活用”。

(二)活用与兼类的不同词的兼类指一个词具有两种或两种以上的词性,可充当句子中的不同成分,是固定性的。

词的活用指某种词性的词在句子中因特定的上下文环境临时的改变它的基本功能,是临时性的。

(三)古代汉语词类活用的常见类型:1、名词活用作一般动词2、使动用法3、意动用法二、名词用作一般动词古代汉语中,名词用作一般动词的情况比较多见。

名词活用为一般动词后,主语发出或产生的,是与这个名词所表示的人或事物相关的动作、行为、发展变化。

例如:《左传·成公二年》:“綦毋张丧车,从韩厥曰:‘请寓乘。

’从左右,皆肘之,使立于后。

”肘,用肘关节捣。

《左传·宣公二年》:“晋灵公不君。

”君,符合国君之道,以国君之道行事。

《公羊传·庄公十三年》:“曹子手剑而从之。

”手,用手提着。

方位名词也可活用为一般动词。

例如:《史记·项羽本纪》:“项王乃复引兵而东,至东城,乃有二十八骑。

”东,向东进发。

《史记·项羽本纪》:“项梁乃以八千人渡江而西。

”西,向西前进。

三、使动用法所谓“使动用法”,是指用作谓语的动词(简称“使动词”)具有“使宾语怎么样”的意思,也就是说,用动宾结构的形式来表达兼语结构的内容。

这儿所讲的“用作谓语的动词”,既包括常规的动词,也包括活用为动词的名词、形容词。

例如:《史记·孙子吴起列传》:“齐威王欲将孙膑。

”句中的“将”本是名词,意为“将军”,在这句话中,“将”活用为动词谓语,并且是使动用法,其含义是“使……当将军”。

“欲将孙膑”这个动宾结构,表达的是“欲使孙膑将”这个兼语结构的内容,翻译成现代汉语就是:想使孙膑当将军。

这就是“使动用法”的实质。

(一)名词的使动用法名词的使动用法,是使宾语所表示的人或事物成为活用为使动词的这个名词所表示的人或事物,具有“使宾语成为什么”的意思。

1、一般名词的使动用法例如:《史记·项羽本纪》:“纵江东父老怜而王我,我何面目见之?”“王我”是“使我为王”。

《左传·襄公二十二年》:“吾见申叔,夫子所谓生死而肉骨也。

”“肉骨”是“使骨生肉”。

(即“使枯骨上长出肉来”)《史记·晋世家》:“齐桓公合诸侯而国异姓。

”“国异姓”是“使异姓立国”。

2 、专有名词的使动用法专有名词也可用作使动,一般来说,专有名词用作使动,都有特殊所指,表示一种“比方”、“喻称”之义。

例如:胡铨《戊午上高宗封事》:“今者无故诱致虏使,以诏谕江南为名,是欲臣妾我也,是欲刘豫我也!”“刘豫”是人名,此人是南宋时期的济南知府。

金兵攻打济南,刘豫屈膝降金,被金立为傀儡皇帝。

“刘豫我”是“使我(指南宋朝廷)成为刘豫那样的傀儡皇帝”的意思。

3、方位名词的使动用法方位名词有时也用作使动,表示使宾语按照这个名词所表示的方位行动。

例如:《战国策·楚策四》:“臣为王引弓虚发而下鸟。

”《史记·苏秦列传》:“王不如东苏子,秦必疑齐而不信苏子矣。

”例中的“下鸟”,是“使鸟落下”的意思;“东苏子”,是“使苏子(苏秦)到东边(齐国)去”的意思。

(二)动词的使动用法动词的使动用法,是使宾语所代表的人或事物发出用作使动的这个动词所表示的动作和行为,具有“使宾语干什么”的意思。

1、不及物动词的使动用法可以用作使动的动词,主要是不及物动词。

不及物动词本来不带宾语,用作使动时,可以带宾语。

例如:《史记·信陵君列传》:“秦兵围大梁,破魏华阳下军,走芒卯(人名)。

”“走芒卯”即“使芒卯逃跑”。

《史记·扁鹊仓公列传》:“故天下皆以扁鹊能生死人。

”“生死人”即“使死人复生”。

2、及物动词的使动用法及物动词也可用作使动,但比较少见。

及物动词本来就可以带宾语,在结构形式上与使动用法完全相同,它们之间的差别在于所表达的意义不同。

例如:《孟子·公孙丑下》:“孟子将朝王。

”《孟子·公孙丑下》:“武丁朝诸侯。

”在上述两例中,都用了及物动词“朝”。

但前一例句中的“朝”是一般用法,“朝王”即“朝见齐王”、“朝拜齐王”;后一例句中的“朝”是使动用法,“朝诸侯”即“使诸侯朝拜”。

我们只有细琢文意,才能分清及物动词究竟是一般用法,还是使动用法。

(三)形容词的使动用法形容词的使动用法,是使宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,具有“使宾语具有某种性状”的意思。

在古汉语中,形容词经常用作使动。

例如:《战国策·赵策》:“今媪尊长安君之位,而封之以膏腴之地。

”“尊长安君之位”即“使长安君之位尊”。

《战国策·燕策》:“今赵且伐燕,燕赵久相支,以弊大众。

”“弊大众”即“使大众弊”。

四、意动用法所谓“意动用法”,是指用作谓语的动词(简称“意动词”)具有“认为宾语怎么样”的意思。

这儿所讲的“用作谓语的动词”,专指活用为动词的名词和形容词。

一般来说,常规动词不用作意动。

(一)意动用法和使动用法的区别意动用法和使动用法在结构上相同,并无特殊的语法标志。

同一个词既可用于意动,也可用于使动,二者之间的差异,表现在含义上。

使动用法是“使动词”具有“使宾语怎么样”的意思,它表示一种客观结果,实际上主语所表示的人或事物改变了宾语所表示的人或事物的性质状态,或使宾语发出某种动作行为,总之,使宾语变得跟以前不一样。

而意动用法是“意动词”具有“认为宾语怎么样”的意思,它表示一种主观看法,强调主语所代表的人的一种主观认识。

这种主观看法、主观认识同宾语所代表的人或事物的客观状况也许相符,也许不相符;但不论相符与否,都没有改变宾语所代表的人或事物的性质状态。

例如:《孟子·梁惠王下》:“工师得大木,则王喜;匠人斫而小之,则王怒。

”《孟子·尽心上》:“孔子登东山而小鲁,登太山而小天下。

”例一的“小之”是使动用法,意为“使之变小”,表示了一种客观结果;例二的“小鲁”、“小天下”是意动用法,意为“认为鲁国小”、“认为天下小”,表示了一种主观看法。

“鲁”和“天下”是一种客观存在,并不因孔子的主观看法而变小。

这很能说明“意动用法”的实质。

(二)名词的意动用法在古汉语中,名词和形容词都有意动用法。

名词的意动用法,是把宾语所表示的人或事物看成是活用为意动词的这个名词所表示的人或事物,具有“认为宾语是什么”或“把宾语当作什么”的意思。

例如:《战国策·齐策》:“于是乘其车,揭其剑,过其友曰:‘孟尝君客我。

’” “客”,是“把……当作(看成)客人”《谷梁传·僖公八年》:“夫人之,我可以不夫人之乎?”我可以不把她看成夫人吗(三)形容词的意动用法形容词的意动用法,是主观上认为宾语所代表的人或事物具有这个形容词所表示的性质或状态,具有“认为宾语具有某种性状”的意思。

例如:《战国策·齐策》:“左右以君贱之也,食以草具。

”“贱之”是“认为他卑贱”,这是“左右”眼中孟尝君对冯谖的看法《战国策·齐策》:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

”“美我”是“认为我美”在上述例句中的形容词都是意动用法,其特点是强调主语所表示的人的主观看法,而不管这种看法是否符合客观实际。

陶渊明《桃花源记》:“渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

” “穷”本义是“尽也”,可译作“到达……尽头”《庄子·盗跖》:“世之所高,莫若黄帝。

” “高”可译为“推崇”,“所高”即“所推崇的人”。

五、名词活用为动词的判断这儿所讲的名词活用为动词,包括名词的使动用法、意动用法和名词用作一般动词。

1 、两个名词连用,如果它们之间既不是并列关系、同位关系,又不是偏正关系,也不表示判断,那么,在一般情况下,其中必定有一个名词活用为动词。

这里有三种具体情况:① 这两个名词构成主谓关系,前一个名词作主语,后一个名词活用为动词,作谓语,起叙述作用。

例如:《史记·陈涉世家》:“大楚兴,陈胜王。

”《史记·留侯世家》:“汉王方食,曰:‘子房前!’”上述例句中,“陈胜王”即“陈胜做王”,“子房前”即“子房往前来”,“王”和“前”均活用为动词。

② 这两个名词构成动宾关系,前一个名词活用为动词谓语,后一个名词作它的宾语。

例如:《列子·说符》:“杨朱之弟曰布,衣素衣而出。

”《战国策·秦策》:“魏桓子肘韩康子。

”上述例句中,“衣”是“穿(衣)”之意,“肘”是“用肘关节捣”的意思。

③ 这两个名词形成动补关系,前一个名词活用为动词谓语,后一个名词作它的补语。

例如:《左传·僖公三十年》:“晋军函陵,秦军氾南。

”《史记·项羽本纪》:“沛公军霸上。

”上述例句中的“军”,后面都带表示地点的名词补语,都活用为动词,意为“驻扎”、“驻军”。

2、名词前面如果有“能”、“可”、“欲”、“敢”等能愿动词,那么,这个名词活用为动词。

例如:《左传·桓公五年》:“王亦能军。

”《史记·甘茂列传》:“寡人欲相甘茂,可乎?”白居易《问刘十九》:“晚来天欲雪,能饮一杯无?”3、名词前面如果有副词,特别是否定副词,那么,这个名词活用为动词。

例如:《左传·僖公三十二年》:“秦师遂东。

”《梦溪笔谈·活版》:“用讫,再火,令药熔。

”《史记·滑稽列传》:“从弟子女十人所,皆衣缯单衣。

”4、名词前面如果有介宾词组作状语,那么,这个名词活用为动词。

例如:《战国策·魏策一》:“魏地方不至千里……南与楚境,西与韩境。

”《史记·淮阴侯列传》:“项王……有背义帝之约而以亲爱王,诸侯不平。

”5、名词后面如果有代词“之”、“我”等作宾语,那么,这个名词活用为动词。

例如:《史记·孙子吴起列传》:“庞涓果夜至斫木下,见白书,乃钻火烛之。

”晁错《论贵粟疏》:“圣王在上而民不冻饥者,非能耕而食之,织而衣之也,为开其资财之 道也。

”《汉书·张骞李广利传》:“大月氏王已为胡所杀,立其夫人为王,既臣大夏而君之,地肥饶,少寇,志安乐……”6、名词后面如果有介宾词组作补语,那么,这个名词活用为动词。

例如:《吕氏春秋·上农》:“后妃率九嫔蚕于郊,桑于公田。

”《左传·僖公五年》:“(晋)师还,馆于虞;遂袭虞,灭之。

”上述例句中,名词后面都有介宾词组作补语,它们都活用为动词。

“蚕”、“桑”分别表示“养蚕”、“种桑”之意;“馆”本指宾馆,这儿指“住宿”、“居住” 。