2021-2022高二地理湘教版选修5学案:第一章 第一节 自然灾害的概念与特点 Word版含答案

- 格式:docx

- 大小:686.90 KB

- 文档页数:5

第三节人类活动与自然灾害[学习目标] 1.举例说明导致土壤侵蚀、土地荒漠化等生态破坏的人为因素及其后果。

2.了解20世纪中期世界八大公害事件,并能够分析其产生的原因,说明环境污染与自然灾害之间的关系。

3.掌握导致全球气候变暖、臭氧层破坏、生物多样性减少等全球性环境问题的人为因素及其严重后果。

4.了解人类工程活动与自然灾害的关联性,从而警示人们注意自己的行为。

5.注意区分生态破坏、环境污染和工程活动导致的自然灾害类型。

一、生态破坏与自然灾害1.常见的生态破坏人类对自然界实行掠夺性的利用,造成土壤侵蚀、土地沙化、森林枯竭、草原退化,从而加剧了各种自然灾害的发生频度和成灾强度。

2.土壤侵蚀加剧(1)概念:土壤侵蚀加剧是指土壤在自然侵蚀的基础上,因人为因素的加入而使侵蚀强度骤然增加的侵蚀。

(2)后果:在侵蚀区,耕作层流失后,土层变薄,保水、蓄水能力降低,干旱时易加剧旱情,暴雨时易形成山洪。

沟谷侵蚀的发展,容易诱发山崩、滑坡、泥石流灾害,在远离侵蚀区的下游,增加洪涝灾害的发生频率。

3.土地荒漠化(1)人为因素:主要是指由过度放牧、乱砍滥伐、开垦草地等不合理的耕作而造成的植被破坏与地表裸露,从而加快土壤风蚀和雨蚀的速度。

从世界范围看,过度放牧和不适当的旱作农业是干旱和半干旱地区荒漠化的主要原因。

(2)危害:荒漠化的主要影响是土地生产力的下降和随之而来的农牧业减产,以及由此造成的巨大的经济损失和一系列社会问题。

二、环境污染与自然灾害1.随着工业化速度的不断加快,环境污染问题也日趋严重,其中世界八大公害事件导致的损害还是区域性的,而气候变化、臭氧层耗竭和生物多样性减少所带来的损害则是全球性的。

2.全球气候变暖(1)原因:全球气候变暖的主要原因是温室气体的增加。

温室气体增加的主要原因是森林破坏和大气中人为排放的二氧化碳等温室气体的不断增加。

(2)后果:全球气候变暖导致海平面上升,“厄尔尼诺”现象一再发生,给各国造成了重大的经济损失。

湘教版选修5第一章自然灾害概述世界主要自然灾害带(讲义)高中地理世界主要自然灾害带1. 世界两大自然灾害带灾害带主要的自然灾害致灾因子受灾体特性环太平洋沿岸几百千米宽的自然灾害带火山、地震、台风、海啸、风暴潮板块交界处→多火山、地震→多海啸;热带、副热带海域→台风→风暴潮人口集中、经济发达地区北纬20°-50°之间的环球自然灾害带水旱、风暴潮、台风、山地地质灾害不同气候带的边缘→水旱灾害;近热带、副热带海洋→台风→风暴潮;地势高差大,地形复杂→山地地质灾害位于中低纬度地带,人口稠密,经济密度大2. 自然灾害的群发和群聚现象对防灾减灾的意义:认识自然灾害在时间上的群发规律和空间上的群聚规律,可以在减灾中明确自然灾害的多灾期和多发区,从而更有效地防灾减灾。

3. 世界各大洲自然灾害的特点大洲名称自然灾害特点地质灾害地震、滑坡、泥石流、火山、地面塌陷、地裂缝等岩石圈水文灾害洪涝、风暴潮、海啸、海冰等水圈生物灾害病害、虫害、鼠害、赤潮等生物圈【典例精析】例题(福建文综)红层地貌是地质历史时期红色砂砾岩等岩层上发育的侵蚀地貌,多陡崖,岩性具有软硬互层特点。

下图示意中国某区域红层地貌的分布。

读图,回答下列问题。

(1)指出图示红层地貌区由外力作用引起的主要地质灾害类型,并说明该类灾害形成的自然原因。

(2)简述红层地貌区地质灾害的主要危害。

思路导航:第(1)题,从图例可以看出,该地区断裂发育,岩石破碎;该区域为亚热带季风气候,降水多;该区域地形坡度大。

因而该区域滑坡、泥石流、崩塌等地质灾害多发。

第(2)题,主要从对地表形态的破坏,对工农业生产、人民生命财产安全的影响等角度分析。

答案:(1)崩塌、滑坡、泥石流。

断裂发育,岩石破碎;多河谷,地形坡度大;气候湿热,风化强,多暴雨。

(2)加速地表侵蚀,造成水土流失(生态破坏);破坏农田、城镇与村庄、工矿企业、道路等;造成人畜伤亡。

随堂练习:我国是一个自然灾害多发的国家,同时我国人为原因造成的环境问题也日益突出。

章末整合教材P2活动思考具有灾难属性的是图1-2,图1-3,图1-4;图1-1是自然现象,没有给人类生存条件造成危害,不具有自然灾难的社会属性。

教材P3~4活动思考第一个是天灾,其次、三是人祸。

教材P5活动探究孟加拉国水灾严峻的自然缘由:(1)地形:河口三角洲地形,地势低洼,简洁积水。

(2)气候:热带季风气候,降水的季节和年际变化大。

当西南季风来得早退得迟,且势力强大时会造成洪涝灾难。

(3)河流:流经该国最大的河流是恒河。

河流纵横,降水过于集中时,泄洪不畅,河道泛滥,加重水灾。

(4)位置:风暴潮和海水的顶托,阻碍了河水入海,海水倒灌,加重了水灾灾情。

教材P6图1-71963-1992年全世界重大灾难发生次数的增加趋势1.随着社会生产力的进展,人类对环境的影响越来越深刻,人类活动能诱发自然灾难,所以灾难发生次数有上升趋势。

2.随着经济进展水平的提高,人们的防灾、抗灾力量提高,但人口密度、社会财宝密度也不断增大。

教材P6活动思考1.不是。

一是灾难具有不重复性,二是“50年一遇”只是指一年内发生某种灾难的概率是2%。

2.1954年的洪水是百年一遇。

教材P7活动探究1.存在联系。

水汽少将导致气候变化激烈,吸取长波辐射的热量削减将导致寒冷。

2.当一种灾难发生后,时常会直接导致一连串的其他灾难,这种情形称之为灾难链,也叫次生灾难。

如地震后导致的房屋倒塌、交通线中断、各种生命线系统损坏、火灾爆发、传染病流行等就是典型的灾难链。

教材P7活动思考洪水灾难对人类生命构成的威逼最大,由于它影响的年均人数最多。

教材P8活动探究材料一:区域性;材料二:联系性;材料三:周期性;材料四:不行避开性、严峻性等。

教材P9活动思考自然灾难类型分类依据陆地灾难、海洋灾难海陆位置全球性灾难、区域性灾难波及范围山地灾难、平原灾难、滨海灾难地形原生灾难、次生灾难成因地质灾难、历史灾难、当代灾难、将来灾难消灭时期特大灾难、大灾难、中灾难、小灾难损失大小教材P10图1-9旱灾经常发生在降水不稳定的干旱、半干旱地区。

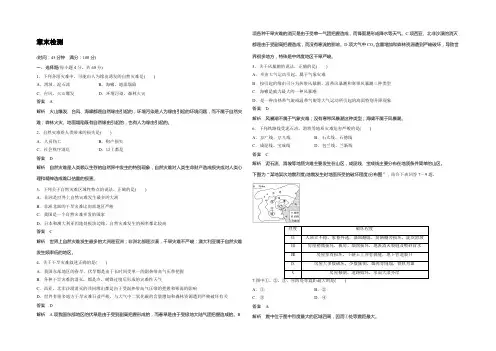

章末检测(时间:45分钟满分:100分)一、选择题(每小题4分,共60分)1.下列各组灾难中,可能由人为缘由诱发的自然灾难是()A.滑坡、泥石流B.海啸、地面塌陷C.台风、火山爆发D.环境污染、森林火灾答案A解析火山爆发、台风、海啸都是自然缘由引起的;环境污染是人为缘由引起的环境问题,而不属于自然灾难;森林火灾、地面塌陷既有自然缘由引起的,也有人为缘由引起的。

2.自然灾难给人类带来的损失是()A.人员伤亡B.财产损失C.社会秩序混乱D.以上都是答案D解析自然灾难是人类赖以生存的自然界中发生的特别现象,自然灾难对人类生命财产造成损失或对人类心理和精神造成难以估量的损害。

3.下列关于自然灾难区域性特点的说法,正确的是()A.非洲是世界上自然灾难发生最多的大洲B.非洲北部的干旱灾难比南部地区严峻C.我国是一个自然灾难多发的国家D.日本和澳大利亚因地处板块边缘,自然灾难发生的频率都比较高答案C解析世界上自然灾难发生最多的大洲是亚洲;非洲北部是沙漠,干旱灾难不严峻;澳大利亚属于自然灾难发生频率低的地区。

4.关于干旱灾难叙述正确的是()A.我国东部地区的春旱、伏旱都是由于长时间受单一的副热带高气压带把握B.各种干旱灾难的消灭,都是冷、暖锋过境后形成的灾难性天气C.西亚、北非沙漠消灭的共同缘由都是由于受副热带高气压带的把握和寒流的影响D.世界有很多地方干旱灾难日益严峻,与大气中二氧化碳的含量增加和森林资源遭到严峻破坏有关答案D解析A项我国东部地区的伏旱是由于受到副高把握形成的,而春旱是由于受极地大陆气团把握造成的。

B 项各种干旱灾难的消灭是由于受单一气团把握造成,而锋面易形成降水等天气。

C项西亚、北非沙漠的消灭都是由于受副高把握造成,而没有寒流的影响。

D项大气中CO2含量增加和森林资源遭到严峻破坏,导致世界很多地方,特殊是中纬度地区干旱严峻。

5.关于风暴潮的说法,正确的是()A.多由大气运动引起,属于气象灾难B.按引起的缘由可分为热带风暴潮、温带风暴潮和寒带风暴潮三种类型C.海啸是威力最大的一种风暴潮D.是一种由热带气旋或温带气旋等大气运动所引起的海面特别升降现象答案D解析风暴潮不属于气象灾难;没有寒带风暴潮这种类型;海啸不属于风暴潮。

高二年级_地理学科导学案执笔:李静波审核:授课人:李静波授课时间:班级:高二()姓名:小组:课题:自然灾害的概念与特点课型:自学展示【学习目标】1.通过自读了解自然灾害的概念2.通过案例分析认识自然灾害的主要特点【重点难点预测】自然灾害的主要特点【学法指导】自学辅导小组讨论【学习流程】【自主学习】一、自然灾害的概念1.灾害的概念:灾害是指危及人类生命财产与生存条件的现象和过程,包括和。

2.自然灾害的概念:自然灾害是指灾害的一种主要形式,指危及人类生命财产与生存条件的现象和过程。

3.自然灾害产生的根本原因:地球各圈层的。

4.自然灾害的属性①自然属性:自然的;②社会属性:自然变异对人类生命、财产造成了。

二、自然灾害的特点1.具有广泛性与。

①广泛性:自然灾害的很广;②区域性:不同区域具有不同特征是由自然环境的决定的。

2.具有和不确定性。

3.具有一定的周期性和。

4.具有联系性。

①一方面是具有联系性;②另一方面是灾害之间具有。

5.各种自然灾害所造成的危害具有。

6.具有和。

【图表导读】教材图1-7“1963~1992年全世界重大灾害发生次数的增加趋势”(1)1963~1992年全世界发生重大灾害的趋势如何?(2)上述现象说明了什么?【合作探究】:1.自然灾害的概念(1)自然灾害是指主要形式,具有自然属性和社会属性。

(2)自然灾害形成所具备的条件①诱因——备注(教师复备栏及学生笔记)②客体——2.自然灾害的特点特点简要介绍补充说明广泛性①区域性频繁性②不确定性周期性③不重复性④联系性⑤严重危害性不可避免性⑥可减轻性【展示提升】:由各组学生代表展示探究结果.【达标测评】(见练习册选择题)【点击高考】(2007年高考江苏地理)下图为我国三个流域“水灾受灾比(受水灾的县域个数与总县域个数的比值)多年平均的月变化图,读图完成下列各题。

(1)(双选)三个流域水灾受灾比的特点有()A.峰值均出现在4~6月B.峰值出现月份与降水季节变化基本一致C.峰值出现的时间由北向南逐渐推迟D.珠江流域的受灾比最小(2)(双选)当黄河流域水灾受灾比出现峰值时()A.我国东部地区雨带推移到华北平原B.巴西高原草木生长旺盛C.美国南部咫风活动频繁D.阿尔卑斯山雪线处于一年中最低位置(3)(双选)关于长江和黄河的叙述,正确的有()A.长江和黄河都流经我国地势的三级阶梯B.黄河在初春和初秋易发生凌汛C.治理黄河的关键是不断加固下游两岸大堤D.三峡工程的建设提高了长江的航运能力【自主反思】知识盘点:心得感悟:。

湘教版选修5第一章自然灾害概述人类活动与自然灾害(讲义)高中地理人类活动与自然灾害【考点精讲】1. 生态建设:可以增加环境的稳定性。

人类进行生态环境建设,使生态系统良性循环,可以增加环境的稳定性。

例如修建水库能够在汛期削减洪峰,在枯水期补充河流水量,起到调节径流年内分配的作用,从而减少了汛期发生洪水灾害、枯水期发生旱灾的可能性和强度。

2. 生态破坏:致使环境更不稳定人类超强度地开发利用自然资源、破坏生态环境,造成环境恶化,致使环境更不稳定,导致多种自然灾害频发。

例如,破坏森林和草场植被造成水土流失和风蚀沙化,就会使洪水和沙尘暴加剧;过量开采地下水会引起海水入侵、地表沉降、地面塌陷,并由此诱发地震或塌方。

3. 环境污染:(1)全球变暖与自然灾害全球气候变暖的原因及产生的灾难性后果如下图所示:(2)臭氧层耗竭与自然灾害【典例精析】例题(江苏高考)下图是“1992年和2019年格陵兰冰原面积对比图”。

读图,回答(1)~(2)题。

(1)1992年至2019年格陵兰冰原面积不(1)人口是最脆弱的受灾体:一切灾损中人员伤亡是最重要的,是衡量灾情大小的重要标准。

(2)人口是最活跃的受灾体:①人能以各种行为来影响其他受灾体的易损程度;②人本身的灾前防范意识、灾中的应急措施、灾后的自救互救行为,影响着人自身的易损程度。

2. 影响不同土地利用类型的易损性城市用地扩大,耕地、林草地减少,加重城市的洪水灾害。

因为城市硬地面使雨水不能下渗,增加地表径流量。

如:不同土地利用类型在不同灾害中的易损性不同,改变土地利用类型、方式有可能改变灾情。

根据图例,该流域从1980年到2019年间,大面积的耕地、林地、灌草地转变为城镇用地,而且城镇用地的建筑密度加大。

同期,土地利用类型发生变化的对应区域的洪水流量明显增大,而林地保留较好的西部地区洪水流量则无大的变化。

可以看出不同土地利用类型下洪水流量大小的区别,即随着城市用地迅速扩大,耕地、林草用地减少,直接导致洪水径流量的增加,加重城市的洪水灾害。

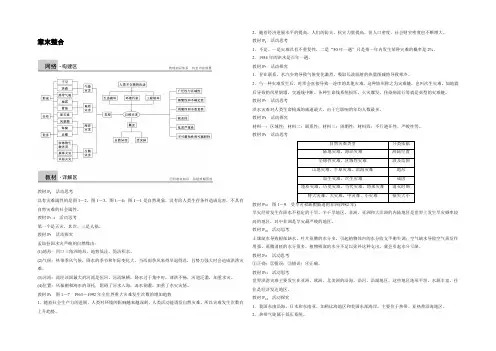

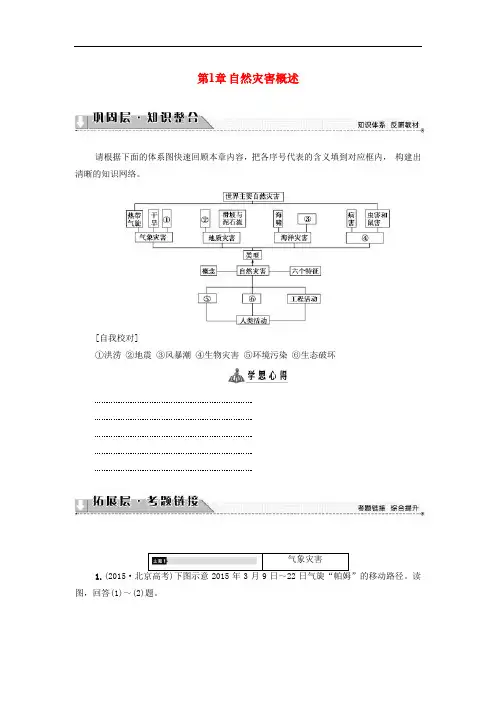

第1章自然灾害概述请根据下面的体系图快速回顾本章内容,把各序号代表的含义填到对应框内,构建出清晰的知识网络。

[自我校对]①洪涝②地震③风暴潮④生物灾害⑤环境污染⑥生态破坏1.(2015图,回答(1)~(2)题。

(1)“帕姆”( )A.生成于西北太平洋热带洋面B.气流呈顺时针方向旋转C.移动路径受控于西风漂流D.自东向西穿过日界线(2)该气旋( )A.标志当地进入台风多发季节B.引发滑坡、赤潮等次生灾害C.造成的灾情可以用GPS监测D.对瓦努阿图的危害最大【解析】第(1)题,台风生成于低纬热带、副热带洋面,因此判断图中“帕姆”是从西北往东南移动,故排除D选项。

由图中的经纬度可以判断该气旋生成于太平洋南部海区,为南半球的气旋,呈顺时针方向旋转,故A选项错误、B选项正确;气旋移动路径与西风漂流无直接联系,故C选项错误。

第(2)题,一个气旋的发生,不能代表该地进入台风多发季节,故A选项错误;气旋不会诱发赤潮灾害,赤潮是海水富营养化所形成的灾害,故B选项错误;用来监测气旋所造成灾情的地理信息技术是遥感(RS),不是GPS,故C选项错误。

因该气旋途经瓦努阿图时变为强热带气旋,风力最大,所以对瓦努阿图的影响最大,故D选项正确。

【答案】 (1)B (2)D2.(20151556年1月23日24时左右,陕西关中地区发生8.0级以上地震。

据《明史·五行志》记载:“山西、陕西、河南同时地震,声如雷。

渭南、华州、朝邑、三原、蒲州等处尤甚。

或地裂泉涌,中有鱼物,或城郭房屋陷入地中,或平地突成山阜,或一日数震,或累日震不止。

河、渭大泛,华岳、终南山鸣,河清数日。

官吏、军民压死八十三万有奇。

”据材料分析此次地震导致重大人员伤亡的主要原因。

【解析】从材料看,该次地震震级高,余震多,地震影响的范围广,发生地震时“24时左右”,不利于逃生、自救与互救,又加上“河、渭大泛”,所以造成的损失较大。

【答案】地震震级高,烈度大;地震发生在午夜,人员来不及反应;地震波及范围广、人口多;房屋倒塌严重;次生灾害(水灾)严重。

第三节 人类活动与自然灾害 学考要求 说明人类活动与自然灾害的相互关系一、生态破坏与自然灾害1.原因:人类对自然界实行掠夺性的利用,如乱垦滥伐、乱牧滥采等。

2.土壤侵蚀:是指土壤在自然侵蚀的基础上,因人为因素的加入而使侵蚀强度骤然增加。

后果⎩⎪⎨⎪⎧侵蚀区:耕作层流失,土层变薄→旱涝灾害加剧沟谷:诱发山崩、滑坡和泥石流远离侵蚀区的下游:泥沙沉积,抬高河床,淤积湖泊→增加洪涝灾害的发生频率3.土地荒漠化(1)人为原因:过度放牧、乱砍滥伐、开垦草地→植被破坏→地表裸露→加快土壤风蚀和雨蚀速度→土地荒漠化;干旱和半干旱区:过度放牧和不适当的旱作农业。

(2)危害:土地生产力下降→农牧业减产。

生态破坏及其危害1.土壤侵蚀的危害[方法技巧]土壤侵蚀成因的分析方法分析土壤侵蚀成因应从自然和人为因素两个方面进行,人类不合理的经济活动加剧了土壤侵蚀强度,是主要原因。

分析时可采用框图法:2.土地荒漠化的原因及危害[特别提醒]荒漠化的防治措施①退耕还林还草,营造防护林;②合理分配上中下游水资源,发展节水农业;③多种途径解决农牧区生活能源问题;④规定合理载畜量。

我国是世界上水土流失最严重的国家之一。

读图,回答下列问题。

(1)读图,从我国土壤侵蚀量较大的两个流域中,任选其一简述土壤侵蚀严重的原因。

(2)简述长江上游水土流失的治理对中下游地区产生的影响。

答案(1)长江流域:流域面积广,降水量大;流域内山地丘陵广布,地势起伏大;植被破坏。

黄河流域:流域面积较大,降水集中,多暴雨;土质疏松;植被破坏。

(2)减少泥沙含量或淤积,减轻洪涝灾害,保障通航。

二、环境污染与自然灾害1.全球气候变暖(1)人为原因:植被破坏和大量温室气体(二氧化碳等)的排放。

(2)影响:①海平面上升→危及全球沿海地区。

②加剧洪涝、干旱和其他气象灾害→可能破坏海洋环流。

③影响农业和自然生态系统⎩⎪⎨⎪⎧一些地区适合耕作←⎩⎪⎨⎪⎧光合作用增强生长季节延长大范围的森林破坏和农业灾害④影响人体健康→增加罹患疾病的危险,增加传染病的防治难度和提高人类死亡率。

高中地理第1章自然灾害概述11.2 自然灾难的类型与分布[导入]在上节课的学习中,我们明白了:自然灾难孕育在地球的不同圈层中,而各圈层中的物质运动和专门变化分别形成了不同的自然灾难。

每一种自然灾难都有各自的形成缘故与地域分布规律。

而气象灾难是全球各类自然灾难中最严峻的灾难,那么什么是气象灾难?气象灾难又有哪些类型呢?请大伙儿看课本第一小节。

一、气象灾难[引入]:大气圈中,高低压的强弱及其操纵范畴的大小、连续时刻的长短和移动路径的不同,都可能引起降水、气温等天气要素的频繁波动,产生突变,这种突变对人类的生命财产和经济建设以及国防建设等造成的直截了当或间接的损害,称为气象灾难。

要紧的气象灾难有台风、暴雨、洪涝、洪涝、寒潮等。

下面我们第一来了解一下洪涝这种气象灾难。

(一)洪涝1.洪涝的概念投影[点拨]:从以上材料中能够看出洪涝是一个突出的世界性问题。

洪涝是因长时期无降水或降水量少而造成空气干燥、土壤缺水的一种现象。

2.洪涝的危害[点拨]:洪涝的危害造成粮食减产,人畜饮水困难,阻碍经济进展和社会安定。

3.洪涝的分布读“受旱灾和缺粮威逼的非洲”图[点拨]:旱灾常常发生在降水不稳固的洪涝、半洪涝地区。

非洲、亚洲和大洋洲的内陆地区是世界发生旱灾频率较高的地区,其中非洲是旱灾最严峻的地区。

(二)洪涝1.洪水灾难[点拨]:洪水灾难是指由于暴雨或冰雪融解以及水利工程失事等缘故引起的江河湖泊水量增加,水位急剧上涨,水流冲出天然水道或人工堤坝所造成的灾难。

2.雨涝灾难[点拨]:指因大雨、暴雨或连续降雨使低洼地区埋住、渍水的现象。

雨涝要紧危害农作物生长,造成作物减产或绝收,破坏农业生产以及其他产业的正常进展。

[引申]:洪水灾难和雨涝灾难的区别雨涝要紧由大雨、暴雨引起,因此常和洪水灾难有紧密关系。

二者在概念上的区别是,洪水灾难指的是因暴雨急流或河湖泛滥所造成的灾难;雨涝是指因渍水、埋住造成的灾难。

雨涝要紧危害农作物生长,造成农作物减产或绝收;洪水除危害农作物外, 还破坏房屋、建筑、水利工程设施、交通设施、电力设施等,并造成不同程度的人员伤亡。