两栖动物性别决定相关基因的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:292.10 KB

- 文档页数:7

structure of Diqing Tibetan pig FUT1 gene sequence and amino acid sequence, and compare the genetic distances of pigs,cattle, humans and so on. The results showed that the Diqing Tibetan pig FUT1 gene was 3045 bp in length and there were 4 missense mutation. The FUT1 encoded protein molecular formula was C 4916H 7548N 1390O 1353S 46. FUT1 protein is a hydrophilic protein, no signal peptide, no transmembrane structure and with 92 potential phosphorylation sites. In the primary structure of FUT1 protein, leucine ratio was the highest and tyrosine was the lowest. Its secondary structure is mainly composed of α-helix and has structural molecular activity. In the tertiary structure, its homologous protein is c2hlhA, which belongs to the family of modulation fucosyltransferase. In the comparison of FUT1 gene sequences between different species, Diqing Tibetan pig was closely related to Yunnan small ear pig, but far related to other species.Keywords: Diqing Tibetan pig; FUT1; Genetic variation; Protein structure(责任编辑:周会会)鸡性别偏移相关基因筛选的研究樊庆灿*(宜春学院生命科学与资源环境学院,江西宜春 336000)摘 要:在家鸡(Gallus gallus )生产中,性别比极大地影响家禽生产效益。

遗传与性别性别决定基因的研究遗传与性别决定基因的研究近年来,随着科学技术的不断进步和研究方法的不断优化,遗传与性别决定基因的研究逐渐引起了人们的广泛关注。

随着对基因与性别相关性的深入研究,科学家们在揭示性别决定基因机制的同时也为人类健康与生育带来了新的突破。

一、基因与性别的关系从遗传学的角度来看,基因是决定个体性状和特征的基础。

性别决定基因是专门负责个体性别发育的基因,其在胚胎发育的过程中发挥着重要作用。

在人类中,性别决定基因通常分为两种类型:XX型和XY型。

女性具有两个X染色体,而男性则有一个X染色体和一个Y 染色体。

这两种性别决定基因的不同组合决定了个体的性别。

二、性别决定基因的研究进展随着先进的科学技术的应用,科学家们对性别决定基因进行了深入研究。

例如,通过基因测序技术,科学家们发现了一些与性别决定基因相关的突变或异常,这些突变可能导致性别发育的异常。

此外,研究人员还通过转基因技术将不同性别决定基因引入实验动物体内,以探究其对性别决定过程的影响。

三、性别决定基因与人类生育对于人类生育来说,性别决定基因的研究对于性别选择和生育健康具有重要意义。

据研究表明,性别决定基因可能与某些性别相关疾病的易感性相关,例如与男性不育症的发生有关。

因此,通过对性别决定基因进行深入研究,我们可以更好地了解这些疾病的发生机制,进而为其提供更有效的治疗手段。

而在某些情况下,人们对于孩子的性别有一定的偏好。

一些科学家甚至提出了通过基因编辑技术来实现性别选择的可能性。

然而,这一观点引发了道德和伦理问题的争议,因为这可能会带来诸多伦理困境和社会问题。

四、性别决定基因的应用前景和挑战性别决定基因的研究不仅在医学领域具有重要意义,还在其他领域有着广泛的应用前景。

例如,在农业方面,通过研究性别决定基因,科学家们可以探索如何更好地利用这些基因调控植物性别发育,提高农作物的产量和质量。

然而,性别决定基因的研究也面临着一系列的挑战。

性别控制技术的研究与应用进展蔡健锋1,潘淳烨1,黎文聪1,陈慧芳1,张献伟2,白银山1*(1.佛山科学技术学院生命科学与工程学院,广东佛山 528231;2.温氏食品集团股份有限公司,广东新兴 527439)摘 要:性别控制指通过人为干预使动物的繁育按照人们所希望的性别繁殖后代的技术。

随着畜牧业生产智能化的迅速发展,高效准确的性别调控技术成为提高畜禽生产经济效益的重要研究方向。

本文主要综述了性别分化调控、性别反转和X、Y精子分离技术,以期促进畜牧业养殖性别控制技术的发展和应用。

关键词:性别控制;性别分化;性别反转;X、Y精子分离中图分类号:S814 文献标识码:A DOI编号:10.19556/j.0258-7033.20200512-09性别控制是使动物按照人们所希望的性别繁殖后代的技术[1-2]。

随着畜牧业智能化的发展,人类对特定性别的畜禽需求显著增大,因此性别控制技术在畜禽繁殖中有重要的研究价值。

根据X、Y精子DNA含量的差异,运用流式细胞技术可以有效分离X、Y精子[3-5]。

在奶牛繁育中,运用流式细胞仪分选X、Y精子进行性别控制,获得的母犊率超过90%,且成活率、体重等与自然交配后代无显著差异,极大地提高了经济效益[6]。

研究显示,通过调控X、Y精子活力的分离方法以及根据X、Y精子蛋白特异性表达通过免疫学技术分离X、Y精子的方法,都能获得较好效果[7-8]。

这些技术是在配子水平上进行性别控制,不影响基因表达和生殖发育,但目前研究并不完善。

性别差异使畜禽肉品质存在显著不同,根据性别分化规律人为干预性别分化基因的表达,可实现畜禽性别反转,促进肉品质改善,这将成为畜禽生产中有应用前景的技术[9-10]。

通过基因编辑技术使性连锁基因缺失也能改变后代性别的比例[11-12],表明通过改变基因表达获得特定性别后代的可行性。

本文综述了性别决定基因调控分子机制,探讨了性别反转技术机制及应用前景,汇总了最新的X、Y精子分离技术的方法并分析其优缺点,以促进性别控制技术的应用和推广。

生物学中的性别和性别决定机制研究性别是生物学中一个重要的概念,它决定了一个个体在进化、繁殖和行为上的差异。

性别的产生和决定机制一直是生物学家们关注和研究的焦点之一。

本文将从植物和动物两个方面介绍性别和性别决定机制的研究进展,并探讨未来的研究方向。

一、植物中的性别和性别决定机制研究在植物中,性别决定机制的研究主要集中在两个方面:雌雄同体植物和雌雄异体植物。

1. 雌雄同体植物的性别决定机制雌雄同体植物是指同一个个体上既有雄蕊又有雌蕊。

性别决定机制的研究发现,这类植物的性别决定主要受到基因和环境的调控。

具体来说,某些基因在植物发育过程中的表达和调控可以决定表达雄性器官还是雌性器官,而外界环境因素如温度和光照等也会对性别的表达产生影响。

2. 雌雄异体植物的性别决定机制雌雄异体植物是指同一物种的雄性个体和雌性个体分别发育成两种不同的形态。

关于雌雄异体植物的性别决定机制,研究发现植物的性染色体在这过程中起到了重要的作用。

比如,一些物种的雄性个体含有XY性染色体,而雌性个体则是XX性染色体。

性染色体决定了植物的性别。

二、动物中的性别和性别决定机制研究在动物中,性别决定机制的研究更加复杂和多样化。

以下将以两个经典的案例来介绍动物中的性别和性别决定机制。

1. 爬行动物中的性别决定机制对于一些爬行动物,如鳄鱼和龟类,性别是由环境温度决定的。

具体而言,鳄鱼和龟类的卵在孵化过程中受到温度的影响,高温下孵化出的是雌性个体,低温则孵化出雄性个体。

这说明环境温度是影响性别决定的重要因素。

2. 哺乳动物中的性别决定机制哺乳动物中,性别决定机制的研究主要聚焦在性染色体和性别基因上。

人类和大多数哺乳动物都拥有两种性染色体,即XX和XY。

在此基础上,性别基因的表达和作用决定了个体的性别发育。

例如,Y染色体上的关键基因SRY编码了性决定区域的蛋白质,它在雄性个体的生殖器官发育过程中起到了关键作用。

三、未来的研究方向尽管对于性别和性别决定机制的研究已经取得了很大进展,但仍然有许多问题有待解决。

综述性别决定相关基因研究进展任亮 郭应禄 金杰作者单位:100034北京大学第一医院泌尿外科北京大学泌尿外科研究所性别分化是多种性别决定相关基因参与的复杂过程,任何环节异常均可导致性别的异常分化。

了解性别决定相关基因的情况可帮助我们理解正常及异常的性别分化,提高泌尿外科诊治水平。

人类的性别分化分为3个时期:最初,在性别决定相关基因的作用下原始性腺分化为睾丸或卵巢,然后是生殖管道的分化,最后是外阴部的分化发育。

其中,性腺的分化发育过程比较复杂,参与调控的基因较多,涉及的很多机理尚不明确,某些环节的异常可以导致性别逆转,现对近年的研究进展作一综述。

一、SRY (sex -determining region of Y )基因(一)SRY 基因的发现及其作用在对XX 男性性别逆转患者的研究中,Sinclair 等[1]发现,这些患者虽然没有完整的Y 染色体,但大都带有一个位于Y 染色体邻近假常染色质区的长约35kb 的特异性位点,这一位点含有一个开放阅读框架,即SRY 基因。

在异常情况下,SRY 转位于X 染色体上引起46,XX 男性性别逆转综合征。

Koopman 等[2]用小鼠Sry 转基因实验证实,带有Sry 的XX 小鼠发育为雄性,表明这一基因在男性发育中起重要作用,是引导睾丸发育的重要基因。

46,XX 男性性别逆转综合征的本质为遗传性别(染色体性别)与性腺性别不相符,多为散发性,发病率约为1/20000。

此类患者一般智力正常,体型偏瘦长,具有男性心理,可表现男性第一、二性征,睾丸、阴茎、阴囊都较正常者小,可有原发性不育症及乳腺发育。

典型46,XX 男性性别逆转综合征患者带有男性性别决定基因SRY ,因而向男性发育,但由于缺乏Y 染色体的其他基因,患者性腺发育不良,功能低下,表现为无精症,雄性激素水平低下,促性腺激素水平升高[3]。

(二)SRY 基因的结构与功能研究表明SRY 基因无内含子,转录单位全长1.1kb 。

性别决定和性腺发育的分子调控机制研究性别决定和性腺发育是生殖系统的重要组成部分,也是基因调控的复杂过程。

生殖细胞细胞系从最初的不定向状态,经过复杂的分化和成熟过程,最终形成男性或女性性腺,产生性激素和生殖细胞。

性别决定和性腺发育的过程牵扯到多个信号通路和因子的作用,从胚胎期到成年后一直存在。

本文将介绍性别决定和性腺发育背后的分子调控机制研究进展。

一、性别决定机制性别决定机制是指决定胚胎发育为男性或女性的过程。

在哺乳动物中,性别决定最早是由Y染色体的存在引起的。

Y染色体萎缩性的特殊结构中,含有SRY(Sex-determining region Y)基因,它负责调控睾丸的发育和成熟。

当男性幼虫受精卵形成时,如果有Y染色体,SRY基因将被表达,引发一系列的内分泌和信号通路反应,促进睾丸的形成。

相应的,没有Y染色体的受精卵则在没有阳性基因启动器的情况下形成卵巢。

这些内分泌和信号通路包括促性腺激素释放激素(GnRH)及激素、睾丸素(T)、雌二醇(E2)、FSH等等。

同时,也包括一些执行基因的调控,如Foxl2、Sox9、Dmrt1等。

Foxl2是一种非常重要的性别决定相关转录因子,它在哺乳动物的卵巢和鸟类的卵巢中表达。

在Foxl2缺失的实验中,卵巢中出现了精子形成和雄性激素合成的现象。

Foxl2通过调节某些基因的表达,维持卵巢发育过程的正常进行,并对其他性激素通过干扰次要信号途径的方式进行抑制。

另一个转录因子,Dmrt1,是哺乳动物中的雄性决定反应性蛋白。

Dmrt1的表达是由睾丸素所诱导的,并在睾丸的前体细胞发育过程中发挥重要作用。

当Dmrt1表达时,它可以通过调控一系列基因,影响生殖细胞系的发育。

但是,对于Dmrt1的具体作用,目前的研究仍不够深入。

二、性腺发育机制性腺发育是性别决定的重要组成部分,也是整个生殖系统发育的起点。

性腺发育过程具体包括生殖细胞的形成、分化和维持。

在胚胎期间,两性的生殖管具有相似结构,但由于外源信号和基因调控的影响存在差异,雄性和女性的生殖系统逐渐产生了差异。

克氏原鳌虾的睾丸与雌性器官研究近年来,生物学领域的研究取得了巨大的进展,其中涉及到了众多动物的繁殖机制与生理特征。

在这些研究中,克氏原鳌虾的睾丸与雌性器官的研究备受关注。

本文将探讨克氏原鳌虾睾丸和雌性器官的结构特征、生理功能以及相关的研究进展。

克氏原鳌虾(英文学名:Oncopeltus fasciatus)是一种常见的昆虫类动物,广泛分布于北美地区。

它们是一种外显性性别决定的动物,雄虫和雌虫在外形上有明显的区别。

其中,睾丸和雌性器官是性别特征的重要组成部分。

首先,让我们来了解一下克氏原鳌虾睾丸的结构特征。

克氏原鳌虾的睾丸位于腹部背侧,由一对呈椭圆形的器官组成,它们与其他内脏器官相互连接。

睾丸主要由睾小管和配子细胞组成。

在成熟的雄性个体中,睾丸内会产生并储存大量的精子。

通过输精管,精子能被输送到生殖腔内与雌性个体进行受精。

而在克氏原鳌虾的雌性个体中,则存在着不同的生殖器官,包括卵巢、子宫和生殖道等。

卵巢位于腹部中央,由一对呈椭圆形的器官组成。

在成熟的雌性个体中,卵巢中可产生成熟卵细胞,这些卵细胞会通过输卵管进入子宫。

子宫是一个管状的器官,其壁内衬有柱状上皮细胞,负责卵细胞的储存和成长。

最后,生殖道是连接子宫与外界的通道,它可以对外界的精子进行接纳并与之受精。

在克氏原鳌虾的繁殖过程中,睾丸和雌性器官发挥着重要的作用。

雄虫通过配子细胞的产生,能够产生大量的精子并进行存储。

而在雌虫中,卵巢的功能包括卵巢卵巢卵细胞的生成和成熟,并通过输卵管输送至子宫。

一旦受精,精子会与卵细胞结合并在子宫内形成受精卵。

这些受精卵会在子宫内进行进一步的发育,最终被释放到外界。

除了基本的结构和生理特征之外,克氏原鳌虾的睾丸和雌性器官的研究还涉及到生殖调控、细胞发育以及繁殖行为等方面。

研究人员通过分子生物学、细胞生物学以及行为学等多学科的研究手段,揭示了克氏原鳌虾生殖系统的调控机制和相互作用。

近年来,利用现代生物学手段对克氏原鳌虾的睾丸和雌性器官进行的研究已经取得了一系列重要的发现。

sry基因序列Sry基因序列是位于人体Y染色体上的一段基因序列,它在性别决定中起着重要的作用。

本文将介绍Sry基因序列的功能、结构以及与性别决定相关的研究进展。

一、Sry基因的功能Sry基因全称为Sex-determining Region Y gene,是决定胚胎性别的关键基因。

Sry基因的主要功能是在胚胎发育过程中促使胚胎发育为雄性。

它通过编码SRY蛋白来实现这一功能。

SRY蛋白是一种转录因子,可以影响其他基因的表达,从而调控性别分化的过程。

二、Sry基因的结构Sry基因位于Y染色体的短臂上,包含一个编码区和调控区。

编码区是指编码SRY蛋白的部分,调控区是指负责调控Sry基因的表达的部分。

编码区包括多个外显子和内含子,其中外显子1和外显子2是编码SRY蛋白所必需的部分。

调控区包括启动子、增强子和转录因子结合位点等。

三、Sry基因与性别决定的关系Sry基因在性别决定过程中起着核心作用。

在人类和许多其他哺乳动物中,只有XY型的个体才会表达Sry基因。

当Sry基因表达时,它会激活一系列与雄性发育相关的基因,从而导致胚胎发育为雄性。

相反,如果没有Sry基因的表达,胚胎会发育为雌性。

因此,Sry 基因的存在与否决定了胚胎的性别。

四、Sry基因的研究进展对Sry基因的研究有助于我们更好地理解性别决定的机制。

科学家通过对不同物种中Sry基因的比较研究,发现Sry基因在进化过程中高度保守。

此外,研究人员还发现Sry基因突变可能导致性别发育异常,如46,XY性别逆转综合征。

近年来,随着基因测序技术的不断发展,人们对Sry基因进行了更深入的研究。

研究人员发现Sry基因在性别决定过程中并不是唯一的关键基因,还有其他基因与之相互作用,共同调控性别分化。

这些研究为我们进一步了解性别决定提供了新的线索。

总结:Sry基因序列在人类和其他哺乳动物的性别决定中起着至关重要的作用。

它通过编码SRY蛋白来调控雄性发育的过程。

Sry基因的结构复杂,包含编码区和调控区。

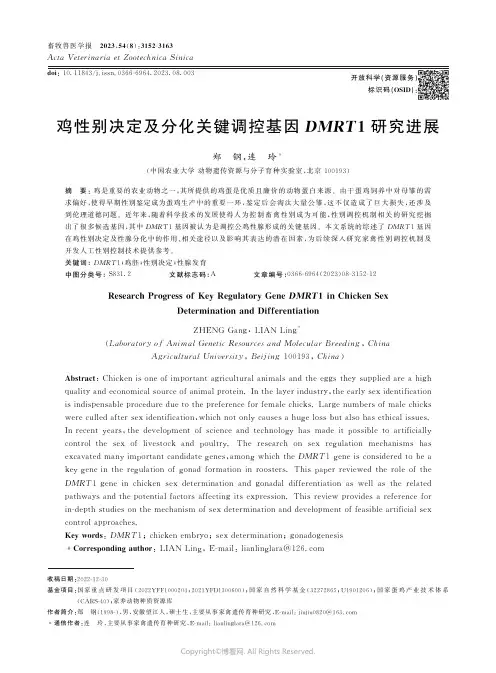

畜牧兽医学报 2023,54(8):3152-3163A c t a V e t e r i n a r i a e t Z o o t e c h n i c a S i n i c ad o i :10.11843/j.i s s n .0366-6964.2023.08.003开放科学(资源服务)标识码(O S I D ):鸡性别决定及分化关键调控基因D M R T 1研究进展郑 钢,连 玲*(中国农业大学动物遗传资源与分子育种实验室,北京100193)摘 要:鸡是重要的农业动物之一,其所提供的鸡蛋是优质且廉价的动物蛋白来源㊂由于蛋鸡饲养中对母雏的需求偏好,使得早期性别鉴定成为蛋鸡生产中的重要一环,鉴定后会淘汰大量公雏,这不仅造成了巨大损失,还涉及到伦理道德问题㊂近年来,随着科学技术的发展使得人为控制畜禽性别成为可能,性别调控机制相关的研究挖掘出了很多候选基因,其中DM R T 1基因被认为是调控公鸡性腺形成的关键基因㊂本文系统的综述了DM R T 1基因在鸡性别决定及性腺分化中的作用㊁相关途径以及影响其表达的潜在因素,为后续深入研究家禽性别调控机制及开发人工性别控制技术提供参考㊂关键词:DM R T 1;鸡胚;性别决定;性腺发育 中图分类号:S 831.2 文献标志码:A 文章编号:0366-6964(2023)08-3152-12收稿日期:2022-12-30基金项目:国家重点研发项目(2022Y F F 1000204;2021Y F D 1300600);国家自然科学基金(32272865;U 1901206);国家蛋鸡产业技术体系(C A R S -40);家养动物种质资源库作者简介:郑 钢(1998-),男,安徽望江人,硕士生,主要从事家禽遗传育种研究,E -m a i l :j i u ji u 0820@163.c o m *通信作者:连 玲,主要从事家禽遗传育种研究,E -m a i l :l i a n l i n gl a r a @126.c o m R e s e a r c h P r o g r e s s o f K e y R e g u l a t o r y Ge n e D M R T 1i n C h i c k e n S e x D e t e r m i n a t i o n a n d D if f e r e n t i a t i o nZ H E N G G a n g ,L I A N L i n g*(L a b o r a t o r y o f A n i m a l G e n e t i c R e s o u r c e s a n d M o l e c u l a r B r e e d i n g ,C h i n a A g r i c u l t u r a l U n i v e r s i t y ,B e i j i n g 100193,C h i n a )A b s t r a c t :C h i c k e n i s o n e o f i m p o r t a n t a g r i c u l t u r a l a n i m a l s a n d t h e e g g s t h e y s u p p l i e d a r e a h i gh q u a l i t y a n d e c o n o m i c a l s o u r c e o f a n i m a l p r o t e i n .I n t h e l a y e r i n d u s t r y ,t h e e a r l y se x i d e n t if i c a t i o n i s i n d i s p e n s a b l e p r o c e d u r e d u e t o t h e p r e f e r e n c e f o r f e m a l e c h i c k s .L a r ge n u m b e r s of m a l e c h i c k s w e r e c u l l e d a f t e r s e x i d e n t i f i c a t i o n ,w h i c h n o t o n l y c a u s e s a h u ge l o s s b u t a l s o h a s e t h i c a l i s s u e s .I n r e c e n t y e a r s ,t h e d e v e l o p m e n t of s c i e n c e a n d t e c h n o l og yh a s m a d ei t p o s s i b l e t o a r t i f i c i a l l yc o n t r o l t h e s e x o f l i v e s t o c k a nd p o u l t r y .T he r e s e a r c h o n s e x r e gu l a t i o n m e c h a n i s m s h a s e x c a v a t e d m a n y i m p o r t a n t c a n d i d a t e g e n e s ,a m o n g w h i c h t h e DM R T 1g e n e i s c o n s i d e r e d t o b e a k e y g e n e i n t h e r e g u l a t i o n o f g o n a d f o r m a t i o n i n r o o s t e r s .T h i s p a pe r r e v i e w e d t h e r o l e of t h e DM R T 1g e n e i n chi c k e n s e x d e t e r m i n a t i o n a n d g o n a d a l d i f f e r e n t i a t i o n a s w e l l a s t h e r e l a t e dp a t h w a y s a n d t h e p o t e n t i a l f a c t o r s a f f e c t i n g i t s e x pr e s s i o n .T h i s r e v i e w p r o v i d e s a r e f e r e n c e f o r i n -d e p t h s t u d i e s o n t h e m e c h a n i s m o f s e x d e t e r m i n a t i o n a n d d e v e l o pm e n t o f f e a s i b l e a r t i f i c i a l s e x c o n t r o l a p pr o a c h e s .K e y wo r d s :DM R T 1;c h i c k e n e m b r y o ;s e x d e t e r m i n a t i o n ;g o n a d o g e n e s i s *C o r r e s p o n d i n g au t h o r :L I A N L i n g ,E -m a i l :l i a n l i n g l a r a @126.c o m8期郑 钢等:鸡性别决定及分化关键调控基因DM R T 1研究进展根据F A O (h t t p s :ʊw w w.f a o .o r g/f a o s t a t /z h /#d a t a /Q C L )统计数据,1961 2021年间,全球鸡蛋产量从1438万吨猛增至近8639万吨,中国是世界上最大的鸡蛋生产国,占全球生产总量的1/3左右㊂在规模化蛋鸡养殖产业中,雏鸡出生1日龄便对其进行性别鉴定,母雏全留,公雏被淘汰㊂据不完全统计,每年全球有将近60~70亿只公雏被扑杀[1],这不仅造成了巨大的经济损失,同时还面临严重的伦理问题㊂雏鸡的性别鉴定方法主要有翻肛法㊁羽色法和羽速法[2],这些方法都是通过对1日龄雏鸡进行人工性别鉴定,为了节省孵化成本,越来越多的学者致力于探索性别早期鉴定的方法,比如以D N A 检测为主的分子生物学方法㊁依据种蛋蛋形指数的蛋壳形态检测方法㊁以拉曼光谱和高光谱为主的光谱检测方法㊁提取尿囊液进行激素检测等,见表1[3]㊂但这些方法均存在一定的缺陷,如需要打开蛋壳等操作,存在影响胚胎发育的风险,同时上述方法也有检测准确率低㊁判定时间较晚等问题,此外分子生物学检测和光谱检测在应用上还存在操作复杂或检测成本高等问题,基于挥发物组成差异进行检测目前仅针对于京粉一号品种,且对试验环境和设备精度要求很高㊂随着生物技术的飞速发展,通过生物学手段人为控制或者逆转性别已成为可能㊂从性腺发育㊁分化以及性别决定基因入手挖掘性别控制的遗传基础已成为研究热点,其在科学研究以及产业应用上均具有重要价值㊂表1 鸡种蛋胚胎性别检测方法比较[3]T a b l e 1 C o m p a r i s o n o f e m b r y o s e x t e s t i n g me t h o d s [3]检测方法D e t e c t i o n m e t h o d判别时间/dJ u d gm e n t t i m e 准确率/%P r e c i s i o n 破坏性D e s t r u c t i v e n e s s 检测成本I n s pe c t i o n c o s t 分子生物学技术-100.00破坏高M o l e c u l a r b i o l o g y t e c h n i qu e s 15100.00破坏蛋壳形态学检测孵前-无损低E g g s h e l l m o r p h o l o gi c a l d e t e c t i o n 孵前80.21无损光谱检测法3.593.00破坏高S p e c t r o s c o pi c d e t e c t i o n 787.14无损1082.86无损1497无损激素检测法10-微创-H o r m o n e a s s a ys 16-破坏血线纹理特征-G A -B P 神经网络模型482.80无损低B l o o d -v e s s e l s t e x t u r e f e a t u r e -G A -B P n e u r a l n e t w o r k m o d e l透光性-光电检查法16~1884.00无损低T r a n s m i t t a n c e -p h o t o e l e c t r i c i n s p e c t i o n m e t h o d 挥发物组成差异算法分析(京粉一号)孵化早期100无损高A l g o r i t h m a n a l y s i s o f d i f f e r e n c e s i n v o l a t i l e c o m po s i t i o n - 代表无对应数据㊂表1引自参考文献[3],在其基础上有所改动 - r e p r e s e n t s n o c o r r e s p o n d i n g da t a .T ab l e 1i sc i t ed f r o m ref e r e n c e [3]w i t h m i n o r m o d i f i c a t i o n s 哺乳动物性染色体组成为X /Y ,雌性表现为同配(X X ),雄性表现为异配(X Y )㊂在奶牛上,通过流式细胞术分离携带X 或Y 的精子,能有效实现对后代性别的控制,但还存在受孕率低及高成本问题[4];而鸡和其他鸟类动物与此相反,雄性表现为同配(Z Z )而雌性表现为异配(Z W ),由于染色体组成的差异,无法在鸡上采取同样的精子分离方法进行有效的性别控制㊂早在1991年,研究人员就鉴定了哺乳动物中的Y 染色体连锁的睾丸决定基因S R Y (s e x d e t e r m i n i n g r e gi o n Y )[5],但目前为止,在包括鸡等鸟类动物中未能找到与S R Y 等效的性别决定基因,这提示鸟类动物存在不同的性别决定方式㊂鸟类动物的性别决定过程受到性染色体(Z Z/Z W )调控,这些性染色体中的一条或两条携带的基因在鸡胚发育早期能控制性别分化,在雄性个体中左右性腺都发育形成睾丸,而在雌性个体中,性腺发育左右不对称:左侧性腺产生功能性卵巢,而右侧性腺退化㊂鸡等鸟类动物的性别决定机制目前主要有3513畜牧兽医学报54卷两种假说[6]:一是Z染色体剂量效应假说:只有一条Z染色体的个体发育为雌性,有两条Z染色体的个体发育为雄性,该假说认为Z染色体剂量依赖机制是鸡性别决定的基础㊂其中Z连锁DM R T1(d o u b l e s e x a n d m a b-3r e l a t e d t r a n s c r i p t i o n f a c t o r1)基因的剂量效应是Z染色体剂量效应假说中最典型的证据,DM R T1在胚胎性腺发育中起关键作用,是调节睾丸发育形成的关键基因㊂二是W染色体显性效应假说:即W染色体上存在有显性的雌性发育相关基因能直接调控雌性性别决定过程,相关研究工作[7-9]发现一些W染色体连锁基因可能直接参与控制雌性的性别决定过程和表型的发生过程㊂S h a w等[10]和L i n等[11]发现,具有3A:Z Z W(A:常染色体A u t o s o m e)基因型的三倍体鸡表现为两性中间体,这些鸡有一个右侧睾丸和短暂出现的左侧卵巢(卵巢随年龄增长而逐渐退化),在发育成熟后表现为雄性外型㊂这表明,W染色体带有雌性性别决定相关基因,因为尽管存在两条Z染色体,仍可能形成一些卵巢组织,该发现也侧面佐证了Z染色体剂量对性别决定的重要影响㊂除上述两个假说外,激素调控以及细胞自主性识别(c e l l a u t o n o m o u s s e x i d e n t i t y,C A S I)假说也被广泛提及,激素调控性别假说认为由性腺分化而产生的性激素在性别分化中起调控作用,通过阻断或外源添加雌激素,能分别使雌鸡或雄鸡出现异性的性别特征,激素调控理论更多的是强调在性腺分化的基础上,性腺分泌的激素参与到性别分化进程㊂细胞自主性识别假说认为鸡等鸟类体细胞具有固有的性别识别方式,其性别分化本质上是细胞自主的[12],该假说认为雄性和雌性的差异主要不是由于激素作用的结果[13],且激素水平的改变不影响鸡等鸟类动物的体细胞自主性识别过程,这一点区别于人等哺乳动物激素水平对个体发育形态的影响,说明在鸡等鸟类动物中不以激素调节性别表型,提示这种特殊的调控机制背后涉及到复杂的基因调控㊂本文综述鸡性别决定及分化关键调控基因DM R T1的研究进展,从多个角度剖析DM R T1在鸡胚性别决定及分化中的重要作用以及影响DM-R T1表达的潜在因素,为深入研究DM R T1在鸡等鸟类动物性腺分化中的作用以及为研究鸡性别调控相关理论提供参考㊂1鸡胚性别决定及分化进程性别决定是指有性繁殖生物中,产生性别分化,并形成种群内雌雄个体差异的基础,性别分化指受精卵在性别决定的基础上,进行雌性或雄性性状的发育过程㊂脊椎动物的性别决定分为遗传型性别决定(g e n e t i c s e x d e t e r m i n a t i o n,G S D)和环境型性别决定(e n v i r o n m e n t d e p e n d e n t s e x d e t e r m i n a t i o n, E S D)[14]㊂哺乳动物和鸟类的雌雄两性个体具有明确的性染色体差异,其性别决定过程受性染色体的遗传调控[15]㊂性腺是由生殖细胞和体细胞两类细胞组成的,原始生殖细胞(P G C)来源于胚胎发育早期的中胚层,然后经过定向迁移到达生殖嵴(g e n i t a l r i d g e),与性腺体细胞共同发育为性腺㊂值得注意的是,与其他脊椎动物不同,鸡胚胎支持细胞(s e r-t o l i c e l l s)并非来自腔上皮,它们来自DM R T1(+)/ P A X2(+)/WN T4(+)/O S R1(+)间充质细胞群,在生殖细胞迁移到性腺的早期,这些细胞定植于未分化的生殖嵴[16]㊂另外,雌雄鸡胚早期都有两套原始生殖管道:一对沃尔夫氏管(W o l f f i a n d u c t,又称中肾管)和一对缪勒管(M u l l e r i a n d u c t,又称中肾旁管)㊂在雄性个体中,沃尔夫氏管发育形成雄性生殖管道,而缪勒管退化;而在雌性个体中,沃尔夫氏管退化,缪勒管则形成雌性生殖管道㊂鸡最早期性别决定发生在鸡胚受精卵形成时,由差异化的染色体组成(Z Z/Z W)决定㊂鸡胚性腺发育历程简化如图1所示[17]㊂鸡的胚原基(原始性腺)在胚胎发育E3.5d开始形成并发育成原始生殖嵴,有报道指出早在E2.0d时[18],侧板中胚层(L P M)腹内侧的细胞就被确定为性腺祖细胞(G P C),G P C在E2.0d-E3.0d时受H e d g e h o g信号激活进而分化形成性腺细胞并形成生殖嵴, E3.0d时腹内侧出现明显的增厚,这是鸡性腺发生的第一个迹象;在E3.5d-E4.5d时,还无法在形态上区分性腺的雌雄差异,在E5.5d时,性腺在形态上表现是外部上皮细胞层和密集的下层髓质中的细胞索,到E5.5d-E6.5d开始出现形态上的差异,逐渐分化形成雌/雄性腺㊂在雄性胚胎中,性腺皮质开始退化,生殖细胞与髓质相互作用形成生精小管索结构㊂而在雌性胚胎中,左侧性腺体细胞和生殖细胞在皮质内增殖,皮质层显著增厚,右侧性腺则开始退化;在E6.5d-E21.0d期间,两性性腺出现显著形态学差异:雄性睾丸对称且大小相似,两侧性腺组织中的皮质层进一步变薄,髓质形成管腔结构,生殖细胞与周围的支持细胞组成生精小管索㊂而雌性卵巢组织不对称,左侧性腺皮质层逐渐增厚且结构致45138期郑钢等:鸡性别决定及分化关键调控基因DM R T1研究进展密,髓质结构疏松,卵母细胞开始进行减数分裂,尽管右性腺也能类似于左性腺发生髓质空泡化,但它无法形成增厚的富含生殖细胞的皮质,右侧性腺逐渐发生萎缩㊂相关生殖管道的发育在鸡两性间也存在差别,雄性缪勒管在孵化E8.0d停止发育,并在E12.0d消退;而雌性左侧缪勒管发育形成输卵管,右侧导管在E12.0d后经历相对缓慢的退化后在孵化时完全消失[19]㊂图1鸡胚性腺性别分化示意图[17]F i g.1T h e s c h e m a t i c o f g o n a d a l s e x d i f f e r e n t i a t i o n i n c h i c k e m b r y o s[17]2鸡胚性别决定或者性别分化过程中涉及的重要基因鸡胚早期性别决定和性别分化过程中涉及很多相关基因的参与㊂目前研究较多的基因主要有DM R T1㊁S F1(o r p h a n n u c l e a r r e c e p t o r s t e r o i d o-g e n i c f a c t o r-1)㊁L HX9(L I M h o m e o b o x p r o t e i n)㊁D A X1(N R0B1,n u c l e a r r e c e p t o r s u b f a m i l y0 g r o u p B m e m b e r1)㊁S P I N1/S P I N1L(s p i n d l i n g 1/s p i n d l i n g1l i k e)㊁S O X9(s r y-b o x t r a n s c r i p t i o nf a c t o r9)㊁H E M G N(Z-l i n k e d m a l e f a c t o r,h e m o-g e n)㊁AMH(a n t i-M u l l e r i a n h o r m o n e)㊁WT1 (W i l m s t u m o r1)㊁C Y P19A1(c y t o c h r o m e P450 f a m i l y19s u b f a m i l y A m e m b e r1)㊁F O X L2(f o r k-h e a d b o x L2)㊁E S R1(e s t r o g e n r e c e p t o r1)㊁H I N TW(h i s t i d i n e t r i a d n u c l e o t i d e b i n d i n g p r o t e i n W)㊁U B E2I(u b i q u i t i n c o n j u g a t i n g e n z y m e E2I)㊁WN T4(W n t f a m i l y m e m b e r4)等㊂其中DM R T1㊁AMH㊁S O X9㊁H E M G N等在雄性发育中起关键调节作用,而C Y P19A1和F O X L2等在雌性发育中起关键的调节作用㊂上述基因中,DM R T1被广泛认为是调控公鸡睾丸形成的核心基因,DM R T1基因的剂量直接影响鸡性别决定进程㊂3D M R T1简介及胚胎期原位表达DM R T1最早在无脊椎动物中被发现,是一种古老的性别决定基因,是少数几个在鱼类㊁龟类㊁鳄鱼㊁两栖动物㊁鸟类和哺乳动物的代表性物种中被绘制的性别相关基因之一[20],DM R T1在许多进化物种中均表现出性别二态性(指同一物种不同性别之间的差别)表达,是脊椎动物性别决定通路中的保守成分[21-22]㊂鸡DM R T1基因位于Z染色体26.45~ 26.50M b之间,其编码的m R N A长度为1244b p,由6个外显子组成,经典蛋白产物长度是365a a (U n i p r o t)㊂D M R T1蛋白位于核内,是D M结构域(D M d o m a i n)家族转录因子之一,D M结构域在进化中高度保守,D M结构域基因是最早在脊椎动物和无脊椎动物门类中显示出性别二态性表达的基因[21]㊂DM R T1的表达具有很强的组织特异性,主要在性腺及相关组织中表达㊂O m o t e h a r a等[23]于2014年研究了鸡胚胎发育过程中D MR T1蛋白在雄性和雌性鸡胚的泌尿生殖系统(包括缪勒管)的表达模式(图2)㊂发现在性别决定的推测期(E4.5d)5513畜 牧 兽 医 学 报54卷之前,雄性未分化性腺的性腺体细胞与雌性相比表现出更强的DM R T 1的表达,在鸡胚性别决定之后的E 6.5d,雄性鸡胚形成睾丸索的支持细胞表达DM R T 1,同时发现在性别开始分化的E 4.5d 后,雄性和雌性的生殖细胞同样能表达DM R T 1,但在雄性鸡胚的表达是连续的,而在雌性鸡胚发育过程中,在左侧卵巢皮质生殖细胞中的表达不连续-从左侧卵巢皮层中央部分的生殖细胞向两侧边缘逐渐消失㊂同时DM R T 1也在E 4.5d -E 7.5d 的输卵管嵴(缪勒管的前体)中被检测到,在雌/雄鸡胚缪勒管的间充质和最外层的腔上皮都能检测到DM R T 1的表达,DM R T 1在雄性缪勒管退化前表达高,在E 8.0d ,雄性缪勒管消退,DM R T 1表达仅限于间充质区域,而雌性表达模式没有变化㊂尽管该研究对DM R T 1基因原位表达做了较为详细的论述,但该研究仅主要集中在E 4.5d -E 15d ,相关研究发现早在E 3.5d 的鸡胚生殖嵴中就已经有DM R T 1的表达[24],有关覆盖胚胎性腺发育全阶段DM R T 1的时空表达图谱还有待进一步的完善㊂线宽表示与异性相比的相对表达水平㊂阴影线表示性别决定的推定期T h e l i n e w i d t h r e p r e s e n t s t h e r e l a t i v e e x p r e s s i o n l e v e l c o m -p a r e d w i t h t h a t i n t h e o p p o s i t e s e x .A s h a d e d l i n e i n d i c a t e s t h e p r e s u m p t i v e p e r i o d o f s e x d e t e r m i n a t i o n 图2 D M R T 1在鸡胚泌尿生殖系统中的时空和性别二态性表达模式图[23]F i g .2 T h e s c h e m a t i c o f t h e s p a t i o t e m po r a l a n d s e x u a l d i m o r -p h i c e x p r e s s i o n p a t t e r n s o f D M R T 1i n t h e u r o ge n i t a l s y s t e m of t h e c h i c k e n e m b r yo [23]值得一提的是A y e r s 等[25]在2015年报道了DM R T 1不仅在早期形成的鸡胚缪勒氏管嵴中表达,还在导管形态发生期间经历从上皮细胞转变到在间充质细胞中表达,同时发现在鸡胚中敲低DM -R T 1会导致间充质层大大减少,阻断导管管腔上皮的尾部延伸,因此提出DM R T 1是缪勒管发育的早期必需步骤㊂然而I o a n n i d i s 等[26]在2019年研究DM R T 1基因敲除后的鸡胚(Z -W )发育时,发现其能形成正常左侧缪勒管,该结果对DM R T 1在缪勒管发育早期的必要性提出了质疑㊂值得注意的是O m o t e h a r a 等[27]在2017年研究发现,部分表达DM R T 1的皮质细胞仅在左侧睾丸发育开始后对左侧睾丸髓质中的支持细胞有贡献,结果表明DM -R T 1在睾丸中的表达存在不对称性㊂4 雄性鸡睾丸形成依赖于D M R T 1基因剂量早在1999年,R a ym o n d [28]就发现DM R T 1在鸡性别分化之前的生殖嵴和沃尔夫氏管中表达,且在Z Z 型胚胎中的表达水平高于Z W 胚胎;S h a n 等[24]在2000年的研究中发现,DM R T 1在E 3.5d的雄性生殖嵴中的表达高于雌性;N a n d a 等[29]在2000年基于染色体同源性研究中发现,DM R T 1基因与人类上的直系同源物和人类X Y 性别逆转相关,提出DM R T 1是脊椎动物性别决定最早期的剂量敏感基因㊂O r a l 等[30]在2002年通过对性腺分化前后相关基因表达趋势的分析,发现在E 5.0d 时DM R T 1在整个性腺中表达,但由于原位杂交技术的局限性,未在此阶段揭示该基因表达是否存在明确的性别二态性,但在E 6.0d 的鸡胚中,雄性比雌性显著高表达㊂随后,E 7.0d 的雄性性腺中出现AMH 和DM R T 1的高表达(DM R T 1在雄性性腺中比雌性性腺表达高两倍以上)以及S O X 9的开始表达,且同时伴随着睾丸索的形成;除上述基因外,其他基因不呈现显著的性别二态性㊂另外,Y a m a m o t o 等[31]在2003年发现DM R T 1表现出雄性特异性表达模式,提出DM R T 1㊁S O X 9和AMH在E 5.5d -E 8.5d 时与睾丸形成有关㊂S m i t h 等[32]2003年在使用芳香酶抑制剂F A D (f a d r o z o l e)诱导的雌性反转为雄性的鸡胚中分析DM R T 1的表达,发现性反转胚胎DM R T 1表达水平升高,该现象与具有两个Z 染色体拷贝的正常雄性个体相似,基于此结果,他认为睾丸发育中确实涉及DM R T 1基因上调,但两个拷贝DM R T 1并非是必须的;此外郑江霞和杨宁[33]在2007年,利用经芳香化酶抑制剂处理产生的性反转鸡胚进行试验,也发现D M R T 1的上调表达与睾丸形成有关㊂2009年,65138期郑钢等:鸡性别决定及分化关键调控基因DM R T1研究进展S m i t h等[34]给出了有关DM R T1表达与鸡性别决定有关的最直接证据,他们使用R N A干扰技术(R N A i)敲低早期鸡胚中的DM R T1基因,发现试验组的雄性表现出部分性别逆转,导致遗传雄性(Z Z)胚胎出现性腺的雌性化,包括左性腺显示雌性样组织㊁睾丸索紊乱㊁睾丸标志物S O X9下降㊂该研究还发现,在性腺雌性化的Z Z鸡胚中,卵巢标志物芳香酶被异位激活,而且相比较于左侧性腺,右侧性腺DM R T1和异位芳香酶活化的变化更大,表明左右性腺对DM R T1的敏感性不同㊂随后L a m b e t h等[35]在2013年使用逆转录病毒载体R C A S B P在鸡胚中异位表达芳香酶基因C Y P19A1,发现雄性鸡胚胎中过表达C Y P19A1诱导了雄性性腺向雌性的反转,此外还发现雄性性腺发育的关键基因DM R T1㊁S O X9和AMH的表达受到抑制,性反转雄性个体的生殖细胞分布和雌性相似㊂同年,F a n g等[36]的研究指出在性别决定和性腺分化期间,由外源雌激素诱导雄性到雌性的性反转胚胎中,在E3.0d-E5.0d期间DM R T1表达活性较低㊂随后2014年L a m b e t h[37]的研究还发现,DM R T1在雄性胚胎性腺中表达上调是出现在H E M G N㊁S O X9和AMH表达之前的,这表明DM R T1在胚胎雄性性别决定中处于更靠前的位置,另外过表达DM R T1会诱导雄性发育相关基因的表达并拮抗胚胎性腺中的雌性相关途径,而在雌性性腺中异位表达DM R T1能诱导局部AMH㊁S O X9㊁H E M G N等雄性相关基因的表达㊂2017年H i r s t等[38]在鸡胚发育E3.0d时外源注射F A D至胚胎中,最终诱导了雏鸡雌性到雄性的性反转,在反转个体性腺中发现芳香酶活性显著丧失并伴随着性腺出现雄性化特征,但W染色体连锁的H I N TW㊁F A F和F E T1基因的表达水平在雌性鸡性反转前后没有差异,据此,提出是Z连锁的DM R T1而不是W性染色体调控鸟类的性别分化过程㊂DM R T1剂量对鸡性别分化影响的最直接的证据是I o a n n i d i s等[26]在2021年的报道,基于C R I S P R-C a s9的单等位基因靶向方法产生具有DM R T1基因靶向突变的鸡,发现由此产生的具有DM R T1单一功能拷贝的染色体雄性(Z+Z-)鸡发育形成卵巢,直接证明鸡性别决定机制基于DM-R T1剂量,结果说明了在雄性个体中,DM R T1剂量(两个拷贝)对睾丸形成命运的决定作用,有趣的是突变鸡(Z+Z-)的外形㊁生长速度和肌肉发育等和野生型的公鸡更为相似,该结果也支持了鸟类动物的C A S I假说㊂同年L e e等[39]也做了相似的工作,采用C R I S P R-C a s9破坏DM R T1起始密码子,发现在雄性鸡胚发育的早期阶段,DM R T1的破坏诱导性腺雌性化,在激素合成紊乱的情况下,雌性的功能性生殖能力无法实现㊂5D M R T1作用途径有关DM R T1在性别决定和分化中如何发挥作用尚未有完善的试验性结果,但大多数研究推测认为DM R T1主要是与F O X L2拮抗抑制雌激素通路从而调节性腺分化的进程㊂S n c h e z和C h a o u i y a[40]2018年依靠已发表的试验数据组装了一个基因网络,形成了一个整合Z染色体剂量效应和W染色体显性效应的假设逻辑模型(图3)㊂该模型表明,鸡性腺的命运是由DM R T1和F O X L2之间存在相互抑制的关系引起的,其中DM R T1产物的初始量决定了性腺的发育㊂H i r s t等[41]在2018年的研究中指出,性腺中表达的DM R T1可以激活睾丸发育中的S O X9㊁AMH和H E M G N基因,同时发现DM R T1还抑制卵巢通路基因,如F O X L2和C Y P19A1,但雌性性腺中较低水平的DM R T1表达与卵巢通路的激活是可以同时发生的㊂M a j o r等[42]在2019年的报道中指出,雄性鸡胚性腺中F O X L2的错误表达会抑制睾丸发育途径,消除雄性发育相关基因DM R T1㊁S O X9和AMH的局部表达的同时会抑制支持细胞发育,也验证了F O X L2与DM R T1潜在的拮抗关系㊂I o a n n i d i s等[26]在2021年较为系统的阐述了DM R T1和F O X L2雌激素相关通路在调控性腺分化中的相互作用(图4)㊂该研究指出,在DM R T1表达正常的Z+Z+(两个拷贝)鸡胚胎中,DM R T1抑制F O X L2的表达,进而引起芳香化酶的表达减少和雌激素合成减少,在Z+W胚胎中,DM R T1的量不足以抑制F O X L2的表达,从而导致雌激素E2对睾丸发育通路的抑制㊂另有研究发现,在DM-R T1基因突变的Z-W胚胎中,虽然发育形成了卵巢结构,但与Z+W相比,性腺在形态上更小且皮质层薄,不能正常进行减数分裂,这表明DM R T1的存在对于雌性性腺正常发育也是必须的;在E2合成受阻的Z+W和Z+Z-鸡胚胎中,雄性相关发育通路未被抑制,发育形成了睾丸结构,同时在对照组野7513畜 牧 兽 医 学 报54卷Z 1和Z 2表示任意一条Z 染色体,而W 表示W 染色体;粗㊁细实线箭头分别表示促进和抑制作用,虚线箭头表示间接或潜在的作用Z 1a n d Z 2r e p r e s e n t e a c h Z c h r o m o s o m e ,w h e r e a s W r e pr e -s e n t s W c h r o m o s o m e ;T h i c k ,t h i n s o l i d a r r o w s r e pr e s e n t p o s i t i v e a n d n e g a t i v e i n t e r a c t i o n s ,r e s p e c t i v e l y ,an d d a s h e d a r r o w s i n d i c a t e i n d i r e c t o r p r o po s e d i n t e r a c t i o n s 图3 控制鸡早期性别决定的简化基因调控网络图[33]F i g .3 T h e s i m p l i f i e d g e n e r e g u l a t o r y n e t w o r k c o n t r o l l i n gc h i c k e n p r i m a r ys e x d e t e r m i n a t i o n [33]2x 和1x 表示2个拷贝和1个拷贝;虚箭头和实箭头分别表示雄性和雌性的作用,线宽表示作用的强弱2x a n d 1x r e p r e s e n t 2c o p i e s a n d 1c o p y ,r e s p e c t i v e l y;T h e d o t t e d a n d s o l i d l i n e a r r o w s r e pr e s e n t t h e e f f e c t i n m a l e s a n d f e m a l e s ,r e s p e c t i v e l y ,a n d l i n e w i d t h r e p r e s e n t s t h e s t r e n gt h o f t h e e f f e c t图4 雄/雌鸡胚生殖系统中D M R T 1基因网络调节示意图[26]F i g .4 T h e s c h e m a t i c o f D M R T 1g e n e n e t w o r k r e g u l a t i n g th e m a l e /f e m a l e c h i c k e m b r y o r e p r o d u c t i v e s ys t e m [26]生型Z W 胚胎的雌激素合成阻断试验中,性腺发育形成睾丸,但在E 2合成受阻的Z -W 鸡胚胎中性腺髓质类似于卵巢,结果充分表明了DM R T 1的剂量效应对雌性发育的影响依赖于雌激素,DM R T 1在雌性个体形成卵巢的发育过程中也起到了非常重要的作用㊂目前相关研究发现,DM R T 1直接或间接激活雄性相关因子H E M G N ㊁S O X 9和AMH 的表达[43],但其在禽睾丸发育过程中的直接转录靶标目前尚不清楚㊂DM R T 1促进雄性胚胎中的睾丸发育而抑制雌性胚胎中的卵巢发育,DM R T 1很可能在鸡胚性腺中既能充当转录激活因子又能充当转录抑制因子,但这些还缺乏试验性数据支持㊂DM R T 1基因在其他物种上的研究也值得借鉴,如在幼年小鼠睾丸中,采用染色质免疫共沉淀结合高通量测序技术(C H I P -s e q)和R N A 表达分析测定DM R T 1全基因组靶标,发现D M R T 1蛋白大约能结合到1400个近端启动子区域,这里还包括DM R T 1本身[44]㊂L i n d e m a n 等[45]在小鼠体内和体外细胞培养中发现,S O X 9和DM R T 1在颗粒细胞重编程成支持细胞中协同发挥作用,提出DM R T 1可作为先驱因子开放染色质从而引起S O X 9的结合㊂另外,G a o 等[46]于2005年在斑马鱼上的研究发现,S O X 5结合DM R T 1启动子并抑制其表达,指出DM R T 1和S O X 5之间的拮抗关系,同时也表明DM R T 1在早期胚胎发生中存在潜在的转录调控机制;L e i 等[47]在2009年对大鼠的研究发现,F O X L 2通过3.2k b /2.8k b 调控区抑制DM R T 1启动子,为颗粒细胞中的DM R T 1转录沉默提供了潜在原因;T a n g 等[48]和W e i 等[49]在2019年发现,DM R T 1通过直接结合S O X 30和S O X 9B 启动子内的特异性C R E 正调控罗非鱼S O X 30和S O X 9B 的转录㊂上述物种上的研究为解析DM R T 1在鸡等鸟类动物上复杂的分子机制提供了很好的参照㊂6 D M R T 1的潜在调控机制研究6.1 m i R N A s 的调控m i R N A s 是机体内调控基因转录后表达的重要途径,m i R N A s 通过靶向目的基因m R N A s 的3'U T R 区域沉默m R N A s 表达或者降解m R N A s ,以达到对基因表达的抑制作用㊂相关研究有证据支持m i R N A s 在鸡胚胎性腺发育中发挥作用,而关于m i R N A s 和DM R T 1的研究提示m i R N A s 可作为DM R T 1潜在的调控靶点㊂B a n n i s t e r [50]使用雌激素诱导鸡胚雄性性腺到雌性的反转后,M I R 202*的85138期郑钢等:鸡性别决定及分化关键调控基因DM R T1研究进展表达降低到正常雌性鸡胚的表达水平,而用芳香酶抑制剂诱导雌性到雄性的性反转后,M I R202*表达增加,研究还发现M I R202*表达降低与睾丸相关基因DM R T1表达减少相关,而M I R202*表达增加与F O X L2和芳香酶的下调以及DM R T1和S O X9的上调相关㊂结果证实,M I R202*的上调与胚胎鸡性腺的睾丸分化方向一致㊂此外,C u t t i n g 等[51]2012年通过对性腺中m i R N A s的表达分析发现一些m i R N A s在性腺中表达的二态性,也提出了m i R N A s能潜在调节DM R T1的表达㊂W a r n e f o r s等[52]在2017年对雌/雄鸡不同组织m i R N A s进行测序,研究结果发现了很多具有明显性别偏向性表达的m i R N A s,其中m i R-2954-3p编码基因位于Z染色体上,表现出雄性偏向性表达,且显示出对鸡Z染色体上剂量敏感基因的保守偏好㊂同时依据他们的测序结果,笔者发现g g a-m i R-30e-3p㊁g g a-m i R-2954-3p㊁g g a-m i R-202-3p㊁g g a m i R-153-5p㊁g g a-m i R-6562_M2-3p㊁g g a-m i R-6562_M1-3p㊁g g a-m i R-138-2-3p和D M R T1也存在靶向关系,同时在性腺中也具有显著的性别偏向表达,可作为后续DM R T1基因研究的潜在靶点㊂此外,P r a s t o w o和R a t r i y a n t o[53]使用3个在线数据库(即m i R D B㊁T a r g e t S c a n和m i c r o T-C D S)挖掘靶向鸡DM R T1的m i R N A s,共得到78个靶向DM R T1的3'U T R 的m i R N A s,在最少两个数据库中发现了8个m i R-N A s㊂这些研究结果提示,m i R N A s在DM R T1的表达调控中发挥重要作用,但深入的机制解析还有待开展㊂m i R N A s作为药物治疗已经有广泛的应用,筛选潜在作用于DM R T1基因的m i R N A s可能是实现性别调控的重要手段㊂6.2鸡雄性高甲基化区域(c MH M)调控由于在鸡上没有直接证据表明Z染色体随机失活现象的存在,但鸡Z连锁基因在雌雄个体间的平均表达差异是1ʒ1.4~1.8[41]而不是1ʒ2,这说明有相关机制起到了一定的剂量补偿作用,其中雄性Z染色体上的MHM以及其附近区域的转录活性较低,对邻近一些基因表达产生了一定的抑制作用,所以MHM也被认为是剂量补偿效应的一个解释㊂MHM最早由T e r a n i s h i等[54]在鸡Z染色体的短臂上发现,位于鸡Z染色体的27.140~27.398M b区域内,其包含有200多个长度为2.2k b的串联重复序列,在雄性体内高甲基化且没有转录活性,但MHM在雌性个体中低甲基化并能转录形成长链非编码R N A(l n c R N A)[54-55]覆盖Z染色体㊂另外T e r a n i s h i等[54]还发现,在Z Z Z三倍体细胞中,所有3个Z染色体的MHM区域都是高甲基化和无活性的,而在Z Z W三倍体中,MHM区域是低甲基化并且两个Z染色体都能转录,这些结果提示W染色体或许存在某些特殊的调节方式调控MHM区域的表达㊂Y a n g等[56]在2010年为了分析MHM对性别依赖基因表达的调控作用,构建含有鸡MHM的外源质粒并注射到13周龄公鸡的左侧睾丸中,结果发现用外源性p E G F P-N1-c MHM质粒处理的公鸡睾丸中DM R T1表达下调㊂R o e s z l e r等[55]在2012年的研究中发现,在胚胎阶段雄性个体中的MHM的错误表达会导致DM R T1的表达受损;另外C a e t a-n o等[57]发现,在同一发育阶段,雌性中的MHM上调而DM R T1下调,从而提出MHM可能在卵巢发育中起作用,这些结果充分表明MHM n c R N A对DM R T1存在潜在调节作用㊂S u n等[58]在2019年对鸡Z染色体研究发现了两个雄性高甲基化位点MHM1(之前报道的MHM)和MHM2,MHM1㊁MHM2分别位于染色体27.140~27.398M b和73.160~73.173M b区域㊂在鸡的整个发育阶段,与大多数体细胞中的Z 染色体其余部分相比,位于MHM1或MHM2附近(25~32M b,72.5~73.5M b)基因的表达(指雄性ʒ雌性的相对表达量)会降低,笔者发现DM R T1基因刚好位于Z染色体26.45~26.50M b之间,其表达可能受到MHM1的影响,但S u n等[58]未在性腺组织上采样进行比较,因此,在性腺组织中DM R T1转录活性是否也会受到MHM1影响还有待探索㊂S h i o d a等[59]也报道了与之类似的表观遗传修饰对性腺分化的影响,其将遗传雄性(Z Z)鸡胚用外源性雌激素刺激处理后发现,在孵化时性腺暂时出现雌性化,性腺雌性化的Z Z个体在1年内被雄性化回退形成睾丸㊂该研究指出,性腺雌性化的Z Z 个体中,可能其体细胞群和生殖细胞群都保持着遗传性别的转录组和表观遗传记忆㊂这种表观遗传记忆是否与DM R T1基因功能有关也还需进一步研究㊂7结论与展望从对鸡DM R T1基因的研究进展来看,DM-9513。

性别分化和生殖发育的分子机制研究进展在人类和其他动物的生殖发育中,性别分化是一个具有极其重要作用的过程,它涉及到生殖细胞的发育和性腺的形成。

性别分化的机制一直是科学家们关注的研究领域之一,近年来也取得了一些重要的进展。

在健康的生殖系统中,人类男性和女性之间的差异是通过两个主要步骤实现的:性腺的形成和分化和生殖道和生殖结构的发育。

性腺是生殖功能的核心部分,其发育始于胚胎时期,以胚胎性生殖细胞卵母细胞或精原细胞为起点。

在人类胚胎发育初期,性腺是未分化的,这意味着它们既可以分化成男性睾丸,也可以分化成女性卵巢。

性别分化的全过程取决于性染色体的存在和性激素的组合,而性染色体携带的性别决定基因则在分化过程中发挥至关重要的作用。

在性别分化中,可分为两个方面:性别决定系统和性别分化系统。

性别决定系统指的是胚胎发展的早期阶段的性别决定阶段,一般指生殖细胞中寄存的X和Y染色体,而性别分化系统则是在胚胎发育的后期逐渐成型的,主要指的是性腺内的组织发育和器官发育。

同时,生殖系统在进化过程中也经历了重要的变化和适应过程。

对于性别分化的科学研究,有许多生物学专家和科学家不断进行尝试,他们依靠各种各样的研究方法,如生物遗传学、发育生物学和分子生物学等,探讨性别分化的机制。

近年来,关于性别分化的分子机制研究也取得了许多重大的进展,其中,分子水平上的研究是最核心的。

在人类发育的这个过程中,性别分化的主要机理受激素的影响,而它们的影响是通过细胞内的性激素受体来实现的。

而性激素的发挥作用是由胚胎期的基因表达所引导的。

一些影响性别分化的基因、信号分子和调节器也被发现。

大多数的惊人发现都是通过动物实验和细胞培养实验得出的。

在过去几年里,科学家们已经在人类性别分化中发现了许多重要的信号分子,其中包括Wnt信号、FGF信号和SOX乙型基因家族。

Wnt信号(Wingless and Int-1)是关于胚胎发育的常用的信号传导通路之一。

近年来的研究发现,Wnt信号通路可以在人类性别分化的过程中发挥重要作用。

生物基因与性别决定的研究生物基因与性别决定一直是科学研究的热点之一。

人们一直对生物基因与性别决定的关系充满了好奇心。

现代科学的发展使得我们对这个问题有了更深入的了解。

本文将介绍生物基因与性别决定的研究进展以及相关的影响因素。

一、基本概念性别决定是指生物个体在发育过程中决定其性别的一系列过程。

在大多数生物中,包括人类在内,性别通常分为两种:雄性和雌性。

生物个体的性别是由其基因组中特定的基因决定的。

这些基因负责激活或抑制性别决定通路中的一系列信号事件。

性别决定通常在生物个体发育过程中的早期阶段发生。

二、性染色体决定在大多数物种中,性别决定是通过性染色体的组合来实现的。

在人类中,性别决定主要依靠X和Y染色体的组合。

女性拥有两个X染色体(XX),而男性则拥有一个X染色体和一个Y染色体(XY)。

Y 染色体上的特定基因(SRY基因)被认为是性别决定的关键因素。

SRY基因会激活一系列的信号通路,导致雄性性器官的发育。

在其他一些物种中,性别决定也采用了不同的机制。

例如,鸟类的性别决定是通过W和Z染色体的组合来实现的,以及爬行动物中一些具有温度依赖性的性别决定等等。

这些不同的性别决定机制使得生物世界显得更加多样和复杂。

三、环境因素的影响除了基因决定之外,环境因素也可以对性别决定产生影响。

例如,高温环境可以导致一些爬行动物中的卵孵化为雌性,而低温环境则会导致卵孵化为雄性。

这是因为孵化过程中的温度可以影响胚胎内的激素水平,进而影响性别决定的过程。

在哺乳动物中也存在环境因素对性别决定的影响。

一些研究表明,母体的营养状况、孕期的病理状态等都可能对胎儿的性别产生一定的影响。

但是这些环境因素对性别决定的影响尚未完全明确,需要进一步的研究来探索。

四、新进展与争议近年来,随着基因技术的发展,人们对生物基因与性别决定的研究取得了一些新的进展。

例如,科学家们发现了一些与性别决定相关的基因,并开始研究这些基因在性别决定过程中的具体作用。

两栖爬行动物两性大小异形及其繁殖适应研究摘要两性异形是动物中的一种普遍现象,它反映了两性在不同选择压力作用下产生差异并适应的结果。

主要表现在个体大小、形状以及体色等方面,其中个体大小的两性异形最受关注。

当前理论认为,产生两性异形的原因主要有3种,即性选择压力、生育力选择压力和生态位分离假说。

两栖爬行动物中两性异形现象普遍存在,并且由于终身生长,两栖爬行动物个体大小的两性异形是受多种因素综合作用的结果,因而两栖爬行动物是研究两性异形的理想模型,并已得到广泛而深入的研究。

本文从两性异形的定义及规律、发生机制与繁殖适应原理,以及主要研究进展3个方面对两栖爬行动物两性异形及其繁殖适应研究进行了综述。

关键词两性异形;繁殖适应;性选择;体型;生长;两栖爬行两性异形在动物中普遍存在,广义的两性异形泛指两性间的所有差异,包括个体大小、形态和颜色,甚至两性在生理、行为和生活史等方面的差异也被认为是两性异形(Fair.bairn&Rof,2006)。

而狭义的两性异形一般仅指两性在个体大小方面的差异(Darwin,1871;Andersson,1994)。

两性在个体大小方面的差异在动物中最普遍,也最受关注,本文也主要讨论两栖爬行动物在个体大小方面的两性异形。

两性异形现象最早由达尔文提出,他认为性选择是导致两性异形发生的主要原因,该问题自提出以来受到极大关注。

两性异形在动物中非常普遍,几乎所有雌雄异体、异配生殖的动物都呈现不同程度的两性异形。

两性异形的产生具有重要的适应意义,因为体型本身是动物最重要也最显著的形态特征,它与动物的其他生物学特征(如生理、生活史、适合度等)密切相关,故个体大小的两性异形是反映动物对环境适应的指标。

另外,相对于其他形态特征,个体大小更易测量,因此个体大小的两性异形得到了广泛而深入的研究。

两性异形不但普遍,而且两性异形的方向和程度变异很大(Fairbairn et a1.,2007)。

动物学报 47(专刊):241~246,2001A cta Zoologica S i nica SR Y 基因及其性别决定郭亚平① 贺艳萍① 张红梅② 马恩波①3(①山西大学生命科学系,太原030006)(②清华大学结构生物学实验室,北京100084)摘 要 对近十年来关于脊椎动物尤其是哺乳动物的SR Y 基因及其性别决定机制的研究进展作了简要的综述。

扼要阐述了哺乳动物的SR Y 基因的结构、转录、表达及其在性别决定中的作用模式及相关的基因家族。

关键词 SR Y 基因 性染色体 性别决定 SOX 基因3通讯作者 E 2mail :maenbo @ 第一作者简介 郭亚平,男,45岁,讲师。

研究方向:分子进化生物学。

性别决定是胚胎发育时期一个尚未分化的胚胎性腺确定发育为睾丸或卵巢的过程。

早在40年代,通过对兔子胚胎(生殖腺刚开始分化)去势实验的研究(Jost et al .,1973),确定了哺乳动物的性别决定和性别分化的概念。

他观察到所有的胚胎(无论是XX 或XY 核型)都有雌性内生殖脊而没有沃尔夫氏管的发育,所以得出结论:睾丸通过产生某种物质诱导沃尔夫氏管的发育,同时抑制穆勒氏管的发生。

这些早期研究表明卵巢对于穆勒氏管的分化并非必须。

因为去除未分化的哺乳动物胚胎的性腺导致雌性内生殖管道和外生殖器的发育,所以,性别决定等同于睾丸决定。

人类的睾丸产生所有表现雄性外部特征所必须的激素,谢尔托立氏细胞分泌抗穆勒氏管因子,抑制穆勒氏管的发生:来迪希氏细胞分泌睾酮,诱导沃尔夫氏管的发育及雄性生殖器管的形成。

哺乳动物的睾丸决定依赖于Y 染色体的存在,XO 型的小鼠和XO 型的人并不发育出睾丸组织,而XXY 型的人和小鼠也并不因为X 染色体数目多而发育为雌性,相反,它们有睾丸的发生。

这意味着Y 染色体的存在决定了睾丸的发生,从而也决定了其性别的分化。

分子水平的研究表明:在Y 染色体上某一位点基因的表达,直接诱发未分化的胚胎性腺发育为睾丸,胚胎发育为雄性。

动物学杂志Chinese Journal of Zoology 2011,46(6):134 140两栖动物性别决定相关基因的研究进展刘佳李忻怡张育辉*陕西师范大学生命科学学院西安710062摘要:两栖动物的性别决定机制主要包括遗传性别决定(genetic sex determination ,GSD )和环境性别决定(environmental sex determination ,ESD )。

近年来,在两栖动物性别决定和性腺分化机制的研究中,运用分子生物学技术探讨性别决定相关基因及其相互关系方面的研究已获得新的成果。

本文通过对DMRT 1、DAX 1、SF 1、SOX 3、SOX 9、FOXL 2、CYP 19、CYP 17在两栖动物性别决定中作用的分析,显示DAX 1、SF 1、FOXL 2、SOX 3均参与芳香化酶基因转录的调节,其中FOXL 2、SOX 3促进了CYP 19的表达,DAX 1、SF 1则与CYP 17的表达调节有关。

这些结果提示,两栖动物性别决定相关基因通过作用于CYP 19、CYP 17的表达调控性别决定过程,基因和温度分别在GSD 和ESD 过程中通过影响雌、雄激素的水平而决定两栖动物性别。

关键词:两栖动物;性别决定;基因;温度中图分类号:Q953文献标识码:A文章编号:0250-3263(2011)06-134-07Sex Determination-related Genes in AmphibiansLIU JiaLI Xin-YiZHANG Yu-Hui *College of Life Science ,Shaanxi Normal University ,Xi'an710062,ChinaAbstract :The sexual phenotype of amphibians is determined either by chromosomal factors (genetic sex determination ,GSD ),or by environmental factors (environmental sex determination ,ESD ).Recently ,new findings on the sex determination-related genes and their interactions have obtained by utilizing molecular biology methods.Several genes such as DMRT 1,DAX 1,SF 1,SOX 3,SOX 9,FOXL 2,CYP 19and CYP 17have been found to play roles in determining the sexual phenotype of amphibians ,with DAX 1,SF 1,FOXL 2and SOX 3involved in transcriptional regulation of aromatase gene.FOXL 2and SOX 3promote CYP 19expression.DAX 1and SF 1can influence CYP 17expression.Sex-determination genes play their roles by acting on the expression of CYP 19and CYP 17.Both sex-determination related genes and temperature determine sex of amphibians by affecting estrogen and /or androgen levels.Key words :Amphibians ;Sex determination ;Gene ;Temperature基金项目国家自然科学基金项目(No.130770243);*通讯作者,E-mail :yu-huizhang@163.com ;第一作者介绍刘佳,女,硕士研究生;E-mail :liujia1986jj @sina.com 。

收稿日期:2011-07-03,修回日期:2011-09-22动物性别决定一直是生物学研究的热点内容。

哺乳类的性别由性染色体决定,Y 染色体性别决定区(sex-determining region of Y-chromosome ,SRY )在性别决定中起着主导作用,SOX 9、SF 1、WT 1和DAX 1等基因也参与了胚胎性别决定的过程[1]。

鸟类的性别也是由基因决定的,EFT 1和DMRT 1分别为雌性和雄性的性别决定候选基因[2]。

爬行动物的一些物种是遗传依赖性性别决定,另一些则为温度依赖性性别决定,其中温度可能通过控制性别基因表达或调节雌激素水平来决定性别[3]。

6期刘佳等:两栖动物性别决定相关基因的研究进展·135·鱼类性别决定和性腺分化方式差异很大,基因、环境因素、类固醇激素等多种因素参与了这一过程[4]。

在两栖动物,性别决定包括两种机制,即环境性别决定和遗传性别决定[5]。

前者主要指温度依赖性的性别决定,后者包括在染色体、基因等不同水平对性别决定的影响。

迄今为止,两栖动物的性别决定机制仍存在众多的未知环节,其中基因对于性别影响的复杂性和不确定性成为研究的难点。

例如在两栖动物的染色体上还没有找到与哺乳动物SRY功能类似的性别决定基因。

由于两栖动物在系统进化中的特殊地位,对其性别决定机制的探讨在物种的遗传与进化、延续、繁衍和控制等研究均具有重要意义。

1两栖动物的环境性别决定在两栖动物,环境因素对早期胚胎发育具有重要的影响,其中温度是影响两栖动物性别决定的主要环境决定因子,被称为温度依赖性别决定(temperature sex determination,TSD),性别决定的关键时期称为温度敏感期(temperature sensitive period,TSP)。

在有尾目,对于欧非肋突螈(Pleurodeles waltl)、北非肋突螈(P.poireti)和滞育小鲵(Hynobius retardatus)幼体进行高温暴露后,性别分化的结果差异较大,在北非肋突螈[6]得到的全部是雌性个体,而在欧非肋突螈[7]和滞育小鲵[8]全部为雄性个体。

而将这些物种置于它们自然生存的温度范围内,得到的是接近1︰1的性别比率。

这一结论在非洲树蛙(Hyperolius viridiflavus)、西北蟾蜍(Bufo boreas)和非洲牛蛙(Pyxicephalus adspersus)等物种也得到证实[9]。

然而,将滞育小鲵幼体暴露在10ħ低温下产生的全部为雌性个体[8]。

将冠北螈(Triturus cristatus)幼体置于室温18 24ħ下,性别比率接近1︰1,而高温有利于雄性化,低温有利于雌性化[10]。

在无尾目,美洲林蛙(Rana sylvatica)幼体在32ħ生活33d后产生50%雄性个体,其余个体出现不同程度的雄性化卵巢。

在30ħ下饲养牛蛙(R.catesbeiana)25 26期蝌蚪4个月,生殖腺出现卵巢向精巢不同程度的转化[11]。

上述表明,至少在两栖动物的部分物种,温度能改变其性别,高温暴露可促使雌性雄性化。

2两栖动物的遗传性别决定2.1两栖动物的性染色体两栖动物具有XX/XY和ZZ/ZW两种性别决定系统,这两种性别决定系统已在许多物种被报道。

在有尾目,大多数物种为XX/XY性别决定系统,然而用精巢/卵巢原基移植技术证明,美西螈(Ambystoma mexicanum)和虎纹钝口螈(A.tigrinum)为ZZ/ZW型性别决定系统[12]。

在无尾目,普通蟾蜍(B.bufo)的同型配子(ZZ)为雄性,异型配子(ZW)是雌性。

在非洲爪蟾(Xenopus laevis)、非洲牛箱头蛙(Pyxicephalus adspersus)、德拉平跟蛙(Tomopterna delalandii)、普通蟾蜍、哈氏滑跖蟾(Leiopelma hamiltoni)5个种均为ZZ/ZW性别决定系统[13],而黑斑蛙(R.nigromaculata)则为XX/XY性别决定系统[14],粗皮蛙(R.rugosa)具有XX/XY和ZZ/ ZW两种性别决定系统[15]。

2.2性别决定相关基因迄今为止,两栖动物的许多与性别分化相关的基因已被克隆,如常染色体基因DMRT1、SOX9、FOXL2等,性染色体基因DAX1、SF1、SOX3等。

其中DMRT1和DAX1对雄性性别决定有重要作用,而SOX3和FOXL2则与雌性的性别决定密切相关。

所以,这些基因都有可能是两栖动物的性别决定基因,在性别分化的过程中它们在雌雄两性之间表现出差异性表达。

2.2.1DMRT1DMRT(doublesex-and mab-3-related transcription factor)基因家族编码一类转录调控因子,其蛋白都包含一个具有DNA结合能力的保守基序DM结构域[16]。

在黑斑蛙和粗皮蛙成体,DMRT1仅在精巢专一表达,不在其他组织表达[17-18]。

表明DMRT1可能参与精子发生过程,对其他器官的发育不具有直接作用。

并且,在粗皮蛙,DMRT1最早在分化状态的精巢中表达,此时精原细胞仍属于较原始的生殖细胞,然而,未发现DMRT1在卵细胞表·136·动物学杂志Chinese Journal of Zoology46卷达。

若给有良好分化卵巢的雌性(XX)粗皮蛙蝌蚪注射睾酮,促使它发生性逆转,在其性腺中可检测到DMRT1基因表达。

而且,在性逆转雄性(XX-neomales)的性腺中,DMRT1的表达也同样上调[18]。

这暗示DMRT1对雄性的性腺分化具有专一性,与精巢的发育有特异性相关。

2.2.2DAX1DAX1(dosage sensitive sex-reversal-adrenal hypoplasia congenita-critical region of the X chromosome,gene1)基因编码孤儿核受体DAX1,在人类(Homo sapiens)属于伴X基因。

它的重复会导致XY型个体的性别逆转。

DAX1是重要的转录抑制因子之一,DAX1基因突变将导致人类的先天性肾上腺发育不全[19]。

DAX1可能通过与SF1相互作用抑制SF1和WT1的相互作用[20-21]。

在粗皮蛙,DAX1序列全长1.0kb,编码287个氨基酸。

DAX1在12期胚胎开始表达,在Ⅹ期蝌蚪表达变强,在刚完成变态的幼蛙,DAX1在精巢的转录水平比卵巢中高。