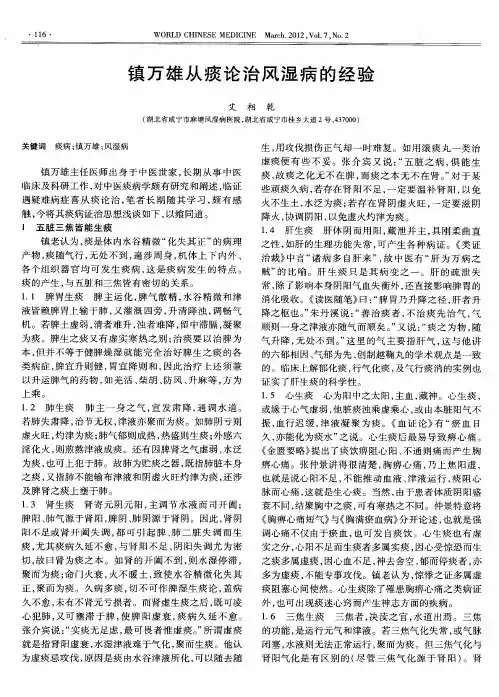

风湿病从五脏论治

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:3

风湿病中医学的分类风湿病是一大类病种繁多的疾病的总称,各病种的病因、病理、临床症状、体征、治疗及预后差别很大,不少疾病的病因尚未完全阐明。

由于历史条件等原因,人们对某种疾病的认识观点存在不少差异,因此历代医家对风湿病的分类不尽相同,名称相当复杂。

归纳起来,大致从病因、病位、证候、特征等方面进行了如下分类。

(一)按病因分类按病因分类,始见于《黄帝内经》,这种分类法是根据疾病发生的原因进行分类或命名。

从病因角度对风湿病进行分类,至今仍为风湿病的主要分类方法之一,指导着临床实践。

1.风痹 以感受风邪为主,侵犯肌肤、关节、经络,以其性走串,疼痛游走不定为症状特点。

因风为阳邪,“上先受之”,故多发于上肢、肩背等处;卫阳不固,腠理空疏,故有恶风、汗出之表现。

2.寒痹 因阳气不足,感受寒邪为主,其表现以肢体关节疼痛为著,固定不移,遇寒加重,得热痛减或缓解。

<内经》所谓:“痛者,寒气多也,有寒故痛也。

”因阳气不足,又寒主收引,其性凝滞,故其症常兼恶寒、肢体拘挛、屈伸不利、脉弦紧等。

3.湿痹 以感受湿邪为主,湿邪留滞于肢体、关节、肌肉之间,临床表现以上述部位肿胀疼痛、重着麻木为特征。

因脾主湿,而湿性粘滞,阻碍气机,故一般湿痹多兼有脾湿不运或湿困脾土及气机不畅等症状,如头沉而重、胸闷纳呆、腹胀身倦、苔腻、脉濡缓等。

4.热痹 感受热邪或湿热之邪,或风寒湿邪入里化热,以肌肉关节的红肿热痛,伴有身热、汗出、口渴、舌苔黄腻、脉象滑数为特点。

因火热阳邪,色赤人心,且易伤阴津,故红肿明显,常兼有红斑、结节,口渴,便干。

这种风湿病疼痛显著,关节不能屈伸,医家多述之为“疼烦”。

5.燥痹 是以感受燥邪为主,或由于阳热之邪化燥伤阴,引起肌肉筋骨关节失于濡养而致一类痹证。

《内经》即已论及:“痹或痛,或不痛,或不仁,或寒,或热,或燥,或湿,其故何也?”对于燥邪致痹,虽未展开论述,但已意在其中。

“燥痹”之表现,因“燥胜则干”,以阴血津液不足,筋骨关节失于濡养,出现肌肉瘦削,关节不利,口鼻干燥,目干而涩等症为主要特点。

·中医中药·中医五脏理论在辨证论治类风湿性关节炎中的应用何 烜1,马悦宁1,金 玥2,应森林3(1.天津中医药大学,天津 301617;2.天津中医药大学第一附属医院,天津 300381;3.天津中医药大学第二附属医院,天津 300150)[摘要]类风湿性关节炎是一种以侵蚀性关节炎为主要临床表现的自身免疫性疾病。

中医认为,类风湿性关节炎患者的发病与其五脏功能受损密切相关。

肾虚不固、无藏精之力为导致类风湿性关节炎患者发病的根本,肝失疏泄、脾失健运是导致其发病的机理。

按照中医五脏理论,导致类风湿性关节炎的主要原因是患者的五脏功能受损引起的脉络痹阻不通,需以扶正祛邪、兼调五脏、疏肝活血、益肾壮督、健脾化湿、宣肺除痹、化瘀定痛为治疗原则,故疏肝益肾是治疗该病的关键。

本次研究主要是探讨从肝、肾、脾、肺、心五个方面辨证论治类风湿性关节炎的方法,以便为临床上治疗该病提供参考。

[关键词]中医五脏理论;辨证论治;类风湿性关节炎[中图分类号]R256 [文献标识码]A [文章编号]2095-7629-(2020)10-0196-03类风湿性关节炎是一种以侵蚀性关节炎为主要临床表现的自身免疫性疾病。

相关的研究结果表明,类风湿性关节炎患者的基本病理表现为滑膜炎及血管翳形成,随着病情的进展其关节软骨和骨骼逐渐被破坏,最终导致其发生关节畸形及关节功能丧失。

类风湿性关节炎会累及患者的心血管系统、呼吸系统,甚至会危及其生命[1-2]。

类风湿性关节炎患者最先受到侵蚀的部位是手、足等部位的小关节,在发病的初期或疾病的活动期其多表现为关节周围的炎症反应和活动障碍。

类风湿性关节炎患者的主要临床表现为周身性、游走性、反复性关节炎,在发病的早期其主要临床表现为对称性全身多关节(以四肢小关节为主)肿胀、疼痛、压痛、僵直、功能障碍,在病情进展至晚期其会有关节周围肌肉萎缩、关节变形、关节活动功能丧失及其他器官的器质性损害等临床表现[3-4]。

匡建军教授五脏同调治疗内伤性类风湿关节炎经验作者:刘科华盛熊逸啸汤祖宇赵浩茗来源:《风湿病与关节炎》2024年第07期【摘要】匡建军教授根据内伤性类风湿关节炎发病规律,总结其病因病机为脏虚邪入、杂合为痹及久痹入里、病损五脏。

临床中主张依据脏腑损伤偏颇不同,采用五脏同调综合治疗内伤性类风湿关节炎,补其虚、通其实,标本兼顾、扶正祛邪,使五脏元真通畅,因正胜而病退。

【关键词】类风湿关节炎;内伤性;五脏同调;名医经验;匡建军匡建军,研究员、主任医师、二级教授,医学博士、博士后导师,现任湖南省中医药研究院临床药理研究所所长、湖南省政协委员,享受湖南省政府特殊津贴专家、国家中医药管理局重点学科骨伤科学术带头人、全国优秀中医人才、湖南省“225”高层次卫生人才骨伤科学科带头人。

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种对称性侵蚀引起关节炎症的慢性全身免疫性疾病,主要病理特征为血管翳、滑膜炎,临床表现为关节晨僵、肿胀畸形、骨破坏[1]。

目前,我国RA患者总人数约500万[2],并随着时间的增加,其致残率逐渐增加,病程1~5年、5~10年、10~15年、≥15年的致残率分别为18.6%、43.5%、48.1%、61.3%[3],且发作频繁、缠绵难愈,严重影响患者的生活质量。

RA属中医学“尪痹”“历节”范畴,其中,内伤致痹最为常见[4],内伤性RA指由于先天禀赋不足、饮食劳倦、情志不调使营卫气血失调、藩篱不固、脏腑虚弱而成尪痹,或单独发病,或与外感相合而发[5]。

匡建军教授从事临床多年,在防治RA及相关并发症上经验颇丰,有独到见解。

其基于“五脏元真通畅,人即安和”理论,运用中医药内调外治,疗效满意,不良反应少,能显著改善患者生活质量及远期预后。

现将匡建军教授五脏同调治疗内伤性RA经验总结整理,以飨同道。

1 病因病机1.1 脏虚邪入,杂合为痹 RA古无病名,因肢节疼痛肿大、身瘦胫曲变形,病情复杂难治,异于一般痹证的特点,而取名尪痹[6]。

社区中医药中国社区医师 医学专业半月刊2008年第24期 (第10卷总第201期)风湿性关节炎的中医证治姜仁昌 梁建峰135000吉林省梅河口市中医院散寒解表问题痹证是风寒湿杂至所致疾病,所以祛风散寒除湿为本病的常用治法。

因此历代医家都把祛风散寒除湿的药物作为治疗本病之药,例如:把羌活、独活、防风、桂枝、白芷、细辛称为祛风湿药。

但是由于这些药物有的辛散作用强而除湿作用弱,加之风之性动、行、散,湿之性粘滞而难化,所以在治疗本病时最容易发生风去湿存的现象。

正如张仲景 金匮要略 所说: 风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云此可发汗,汗之病不愈者何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也。

若治风湿者,发其汗,但微微似欲汗出者,风湿俱去也。

祛湿问题湿为阴邪,性黏滞,且郁久容易化热,损阳,又常与其它诸邪相兼为病,因此治疗时,常常根据发病的部位与相兼的病邪不同而治疗。

例如:仲景 金匮要略 称: 湿家病身疼发热,面黄而喘,头痛鼻塞而烦,其脉大,自能饮食,腹中和无病,病在头中寒湿,故鼻塞,内药鼻中则愈。

东垣称: 肩背痛不可回顾,此手太阳气郁而不行,以风药散之。

如脊痛项强腰似折,项似拔,上冲头痛者,乃足太阴之不足也,以羌活胜湿汤主之。

若偏里偏下者则应利小便。

仲景 金匮要略 云: 太阳病,关节疼痛而烦,脉沉细(一作缓)者,此名湿痹,湿痹之候,小便不利,大便反快,但当利其小便。

热痹问题既然热痹是 阳气多,阴气少,病气胜,阳遭阴 的疾病,所以它必然存在阳气多、阴气少、湿多热少、热多湿少的问题。

因此,治疗上必须有清热、养阴、除湿清热、清热除湿的区别。

正如仲景 金匮要略 所说: 病者一身疼,发热,日晡所剧者,名风湿,此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致也,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

若发表攻里均不可施者,治宜清热利湿,吴鞠通 温病条辨 云: 脉缓身痛,舌淡黄而滑。

渴不多饮,或竟不渴,汗小热解,继而复热,内不能运水谷之湿,外复感时令之湿,发表攻里,两不可施,误认伤寒,必转坏证,徒清热则湿不退,徒祛湿则热愈炽,黄芩滑石汤主之。

浅谈古今中医对风湿性关节炎病因病机的简单认识风湿性关节炎是中老年常见的急性或者慢性结缔组织炎症,属于变态反应性疾病。

在传统医学中称为”痹证”、”历节病”等。

主要症状为肌肉、关节疼痛,急性期伴有发热及关节的炎症,局部会出现红、肿、热、痛。

主要病因有内因、外因、痰淤等,内因主要包括气血不足和肝脾肾亏虚以及痰淤闭阻,外因主要是风寒湿热等外邪入侵而发为本病,痰淤既是其病理产物又是其致病因素。

在疾病的发展过程中,各种病因与症状相互错杂地联系在一起,相互影响,使疾病缠绵难愈。

标签:中医;风湿性关节炎;病因病机风湿性关节炎是较为常见的急性或者慢性结缔组织炎症,会反复发作,且会累及心脏。

临床症状主要为关节与肌肉游走性酸痛或者疼痛,属于变态反应性疾病,是风湿热的主要表现,通常是以急性发热以及关节疼痛起病[1]。

风湿性关节炎急性期主要症状为肌肉、关节疼痛,伴有中、轻度发热、及多关节的炎症,局部会出现红、肿、热、痛,具有游走性、对称性,主要损害大关节,如:腕关节、膝关节以及肩关节,严重者几个关节同时发病或一个关节病变消退之后,可以在其他关节引起病变而出现症状。

急性期治疗症状于2~4 w消退不留后遗症,易反复发作,长时间造成关节受累而形成慢性全身性关节滑膜炎,若不及时控制,严重者会影响心脏,引发心肌炎甚至导至心脏瓣膜的病变等严重症状。

此病多见于中老年人。

1古代医家对风湿性关节炎病因病机的认识风湿性关节炎是现代医学的一种变态反应性疾病。

属祖国传统医学”痹证”、”历节风”范畴。

早在黄帝内经中就有记载。

《素问·痹论》曰:”风寒湿三气杂至,合而为痹”。

”荣者,水谷之精气也……卫者,水谷之悍气也……逆其气则病,从其气则愈,不与风寒湿气合,故不为痹”。

《中藏经·论痹》曰:”痹者,风寒湿之气中于人脏腑之为也”。

《杂病源流犀烛·诸痹源流》曰:”痹者,闭也,三气杂至,壅闭经络,气血不行不能随时祛散,故久而为痹”。

风湿和类风湿具体区别有哪些?1.类风湿和风湿有某些相似之处,如都有风、寒、湿外因及关节疼痛,但两者有本质的不同。

一、病因不同:风湿病多数应称风寒湿性关节痛,寒冷地区绝大部分是这类风湿病,不累及心脏、不破坏骨质、绝大多数可治愈,从中医角度看风湿病属寒痹症,而类风湿和强直性脊柱炎属热痹症,即使有畏寒症状也是真热假寒或里热外寒。

有少数风湿热病人系链球菌感染所致,而类风湿属自身免疫病。

二、病理和症状不同:风湿病是脉道内血液循环不畅阴寒而痛。

类风湿是脉道外有异物压迫脉道不通而痛。

从外观看风湿病初期不肿,后期关节也不变形。

类风湿初期手指、足趾小关节呈现对称性肿胀,后期关节变形,风湿病脉象常见沉迟,类风湿脉象常见细数。

三、治疗法则不同:风湿病用一般抗风湿西药或中医祛风散寒、活血化瘀药常能速愈,而类风湿用一般抗风湿中西药不但不能治愈,有时反而会越治越重。

2.风湿性关节炎与类风湿性关节炎虽然仅有一字之差,但意思完全不同。

风湿性关节炎是风湿热的一种表现。

风湿热是由A组乙型溶血性链球菌感染所引起的全身变态反应性疾病,病初起时常有咽峡炎、丹毒等感染病史。

风湿热起病较急,且多见于青少年。

风湿性关节炎可侵犯心脏,引起风湿性心脏病,并有发热、皮下结节和皮疹等表现。

风湿性关节炎有两个特点:一是关节红、肿、热、痛明显,不能活动,发病的部位常常是膝、髋、踝等下肢大关节,其次是肩、肘、腕关节,手足的小关节少见;二是疼痛游走不定,一段时间是这个关节发作,一段时间是那个关节不适,但疼痛持续时间不长,几天就可消退。

血化验血沉加快,抗“O”滴度升高,类风湿因子阴性。

治愈后很少复发,关节不遗留畸形,有的病人可遗留心脏病变。

类风湿性关节炎则属于自身免疫性疾病,虽不属于遗传性疾病,但可能与遗传因素有关,多发生于20~40岁女性。

早期症状多为关节疼痛、肿胀、发僵、活动不便,时轻时重,反复发作,迁延不愈,常遗留骨关节强直畸形。

虽然少数病人可有心血管疾病,但绝大多数病人无心脏症状,类风湿因子阳性。

《诸病源候论》风病诸候下(凡三十论)三十、历节风候历节风之状,短气,白汗出,历节疼痛不可忍,屈伸不得是也。

由饮酒腠理开,汗出当风所致也。

亦有血气虚,受风邪而得之者。

风历关节,与血气相搏交攻,故疼痛。

血气虚,则汗也。

风冷搏于筋,则不可屈伸,为历节风也。

三十一、风身体疼痛候风身体疼痛者,风湿搏于阳气故也。

阳气虚者,腠理易开,而为风湿所折,使阳气不得发泄,而与风湿相搏于分肉之间,相击,故疼痛也。

诊其脉,浮而紧者,则身体疼痛。

三十二、风入腹拘急切痛候风入腹拘急切痛者,是体虚受风冷,风冷客于三焦,经于脏腑,寒热交争,故心腹拘急切痛。

三十三、风经五脏恍惚候五脏处于内,而气行于外。

脏气实者,邪不能伤;虚则外气不足,风邪乘之。

然五脏,心为神,肝为魂,肺为魄,脾为意,肾为志。

若风气经之,是邪干于正,故令恍惚。

三十四、刺风候刺风者,由体虚肤腠开,为风所侵也。

其状,风邪走遍于身,而皮肤淫跃。

邪气与正气交争,风邪击搏,如锥刀所刺,故名刺风也。

《养生方》云∶触寒来者,寒未解,食热物,亦成刺风。

三十五、蛊风候蛊风者,由体虚受风,其风在于皮肤,淫淫跃跃,若画若刺,一身尽痛,侵伤气血。

其动作状如蛊毒,故名蛊风也。

三十六、风冷候风冷者,由脏腑虚,血气不足,受风冷之气。

血气得温则宜流,冷则凝涩,然风之伤人,有冷有热。

若挟冷者,冷折于气血,使人面青心闷,呕逆吐沫,四肢痛冷,故谓之风冷。

其汤熨针石,别有正方,补养宣导,今附于后。

《养生方·导引法》云∶一足踏地,足不动,一足向侧,如丁字样,转身倚势,并手尽急回,左右迭互二七。

去脊风冷、偏枯不通润。

又云∶蹲坐,身正头平,叉手安颏下,头不动,两肘向上振摇,上下来去七七。

亦持手三七,放纵身心。

去乳房风冷肿闷、鱼寸不调、日日损。

又云∶坐,两足长舒,自纵身,纳气向下,使心内柔和适散,然始屈一足,安膝下,长舒一足,仰足趾向上使急,仰眠,头不至席,两手急努前,头向上努挽,一时各各取势,来去二七,迭互亦然。

娄多峰教授治疗类风湿关节炎顾护脾胃的经验作者:李云龙冯文杰马艳云来源:《风湿病与关节炎》2022年第11期【摘要】类风湿关节炎是常见的自身免疫性疾病,类风湿关节炎在出现关节肿胀、疼痛、僵硬、活动不利的同时,由于需要长期服用西药或者中药制剂,常伤及脾胃,出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀、食欲不佳,严重者甚至有消化道溃疡、出血、穿孔等临床症状。

娄多峰教授在治疗类风湿关节炎时,用药采用虚邪瘀辨证分析,针对类风湿关节炎伴发的各种脾胃证候,执简驭繁,重视顾护患者脾胃,临床疗效满意。

【关键词】类风湿关节炎;脾胃;中药;虚邪瘀;娄多峰娄多峰教授为全国首批名老中医药专家,河南风湿病医院创始人,幼承家学,弱冠行医,造福乡里,后得平乐郭氏正骨真传,执教于河南中医学院,自20世纪70年代起主研风湿病,博取百家之长,打破了业内研究风湿病的传统思维模式,从不同角度展开对中医风湿病的深入研究,创造性地提出了“虚、邪、瘀”理论,总结出部分治疗顽固性风湿病的有效方药和康复、调摄方法,形成了一套理法方药完备的中医风湿病诊疗体系,其治痹理论被全国高等中医院校规划教材采用,并被国内外同行称为“现代中医风湿病学创始人”“国医圣手、风湿泰斗”。

类风湿关节炎(rheumatoid arthritis,RA)是一种以对称性、慢性、进行性多关节炎为主要表现的自身免疫性疾病。

其侵犯的靶器官主要是关节滑膜,滑膜炎可反复发作,而致关节软骨及骨质破坏,最终导致关节畸形及功能障碍[1]。

中医学称RA为“顽痹”“尪痹”等,是由于风寒湿热等邪气侵袭,闭阻气血经络,不通不荣,导致肢体关节、筋骨肌肉等出现肿胀、疼痛、重着、僵硬、麻木,甚则关节屈伸不利、肿大变形等症状。

RA属难治性风湿病,目前西医学主要采用非甾体抗炎药、免疫抑制剂、糖皮质激素、生物制剂等药物治疗。

但是,久病服药,尤其是部分非甾体抗炎药,对胃肠道刺激严重。

蔺亚东等[2]认为,NSAIDs使前列腺素的合成减少,故可出现胃肠道不良反应,如恶心、呕吐、腹痛、腹泻、腹胀、食欲不佳,严重者有消化道溃疡出血、穿孔等。

桂本《伤寒杂病论》六气直中五脏论治六气直中五脏论治、伤寒寒之为病,肾先受之,其客于五脏之间,脉引而痛;若客于八虚之室,则恶血住留,积久不去,变而成著,可不慎欤!寒邪干肾寒病,骨痛,阴痹,腹胀,腰痛,大便难,肩背颈项引痛, 脉沉而迟,此寒邪干肾也,桂枝加葛根汤主之(黄元御谓解太阳、阳明经郁之方);其著也,则两®痛,甘草干姜茯苓白术汤方(郑钦安名肾着汤,解中湿腰痛)寒邪乘肝寒病,两胁中痛,寒中行善掣节,逆则头痛,耳聋,脉弦而沉迟,此寒邪乘肝也,小柴胡汤主之;其著也,则两腋急痛, 不能转侧,柴胡黄苓芍药半夏甘草汤主之。

寒邪乘心寒病,胸胁支满,膺背肩胛间痛,甚则喜悲,时发眩,仆而不知人,此寒邪乘心也,通脉四逆汤主之;其著也,则肘外痛,臂不能伸,甘草泻心汤主之。

寒邪乘脾寒病,腹满肠鸣,食不化,飨泄,甚则足痿不收,脉迟而涩, 此寒邪乘脾也,理中汤主之;其著也,则髀枢强痛,不能屈伸,枳实白术茯苓甘草汤主之。

寒邪乘肺寒病,喘,咳,少气不能报息,口唾涎沫,耳聋,隘干, 此寒邪乘肺也,脉沉而迟者,甘草干姜汤主之;其著也,则肘内痛,转侧不便,枳实橘皮桔梗半夏生姜甘草汤主之。

中湿湿气为病,内外上下,四处流行,随邪变化,各具病形,按法诊治,勿失纪纲。

湿气在上, 中于雾露,头痛,项强,两额疼痛,脉浮而涩者,黄英桂枝茯苓细辛汤主之O湿气在下, 中于水冷,从腰以下重,两足肿,脉沉而涩者,桂枝茯苓白术细辛汤主之O湿气在外,因风相搏,流于经络,骨节烦疼,卧不欲食,脉浮缓,按之涩,桂枝汤微发其汗,令风湿俱去;若恶寒,身体疼痛,四肢不仁,脉浮而细紧,此为寒气,并桂枝麻黄各半汤主之。

湿气在内,与脾相搏,发为中满;胃寒相将,变为泄泻。

中满宜白术茯苓厚朴汤;泄泻宜理中汤;若上干肺,发为肺寒,宜小青龙汤;下移肾,发为淋漓,宜五苓散;流于肌肉,发为黄肿,宜麻黄茯苓汤;若流于经络,与热气相乘,则发痈脓;脾胃素寒,与湿久留,发为水饮,与燥相搏,发为痰饮,治属饮家。

金明秀教授补虚化痰祛瘀法治疗风湿病经验总结作者:岳月于静高明利金明秀来源:《风湿病与关节炎》2020年第08期【摘要】金明秀教授认为,“虚、痰、瘀”是风湿病迁延不愈的重要原因,根据“虚、痰、瘀”的病因病机理论,采用补肝肾、健脾胃、条畅气机、化痰行瘀的方法治疗风湿病,通过扶助正气,祛除邪气,使病理产物有出路,邪无所藏,临床疗效显著。

在临床实践过程中,亦发现本法有实现风湿病临床长期缓解,防止疾病复发的作用。

【关键词】风湿病;补虚化痰祛瘀法;经验;金明秀金明秀教授是国家级名中医,第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师,于2016年开始建设全国名老中医药专家传承工作室。

金明秀教授行医近50年,临床经验丰富。

风湿病属中医学“痹证”范畴,是由于风寒湿等邪气杂合侵袭人体,导致气血闭阻不通而发生的肢体关节肌肉疼痛、重着、麻木、肿胀、屈伸不利,甚则关节变形,或累及脏腑的一类病症。

金明秀教授基于风湿病缠绵难愈的特点,从“虚、痰、瘀”的角度,提出了“补虚化痰祛瘀法”治疗风湿病,并在临床中发现此法可使部分患者实现疾病的长期临床缓解,现将经验总结如下。

1 金明秀教授对风湿病的认识根据风湿病病邪偏盛和症状特点,可将其分为行痹、痛痹、着痹。

根据邪气所侵脏腑,将风湿病分为五脏痹及六腑痹。

根据病变部位,将风湿病分为骨痹、筋痹、脉痹、肌痹、皮痹。

西医学认为,风湿病是与人体免疫功能密切相关的疾病,主要侵犯人体关节、肌肉、骨骼及关节周围软组织[1],具有以下特点:①自身免疫特性;②病变累及多系统;③病情复杂,慢性病程;④通常需要糖皮质激素及改善病情抗风湿药治疗[2]。

风湿病可累及多系统,多脏器,严重者可危及生命。

其病因复杂,发生、发展、转归与遗传、免疫、感染、内分泌、环境等多因素相关[3]。

在治療上,需要长期及规范用药,复查随诊,调整用药,以达到控制疾病的目的。

随着医学的进展,提出了缓解后停药的目标,目的是改善患者的生活质量,减少长期用药所致机体的累积损伤。

风湿病从五脏论治

一、从肝论治

《内经》云:" 诸筋者, 皆属于节"," 膝为筋之府"," 肝主筋" 。

筋和肌肉的收缩和弛张, 肢、体、关节运动的屈伸或转侧主要赖于肝血的滋养。

肝的功能失于疏泄, 一则肝血不足, 筋失所养, 则关节运动不利; 二则肝气郁滞, 气滞则水滞, 水湿停于关节, 可见关节肿胀屈伸不利。

如" 鹤膝风", 为肝失疏泄, 气血运行不畅, 水湿停滞所致。

治疗当从肝论辨, 方选四逆香佛之花汤。

药用柴胡1Og, 白巧10g, 甘草饨, 中只壳1 饨, 香橡1 饨, 佛手10g, 玫瑰花10g, 代代花

10g, 黄苓饨, 丝瓜络10g 。

此法疏肝理气解郁, 使气行则血行, 气行则水行。

又如" 风湿性关节炎"之两膝关节疼痛可选用逍遥散治之, 具有疏肝养血之功, 使肝血充盈, 筋得所养, 关节病, 变自愈。

二、从肾论治

《内经》云:" 肾主骨"," 骨者, 髓之府"," 肾主身之骨髓" 。

骨指人体的骨悟, 是λ体运动系统的重要组成部分。

肌肉和筋的收缩弛张, 促使关节屈伸和旋转从而表现躯体的运动。

肾藏精, 精生髓, 髓又能养骨, 故有“肾生骨髓,其充在骨" 的说法。

如肾精亏虚, 骨髓空虚, 则骨略软弱无力, 骨质脆弱, 出现骨质常, 失疏松, 脊柱强直, 韧带骨化, 两慨瞎关节变形为主的病变。

又肾阳为一身之阳, 主温照, 肾阳一虚, 虚寒内生, 外邪容易侵犯人体。

风湿类疾病多为顽疾, 久病人肾。

因此, 这类疾病应当从肾论治。

如" 强直性脊柱炎", 中医称" 骨痹" 、" 肾痹", 与。