电子回旋共振等离子体沉积

- 格式:ppt

- 大小:455.00 KB

- 文档页数:8

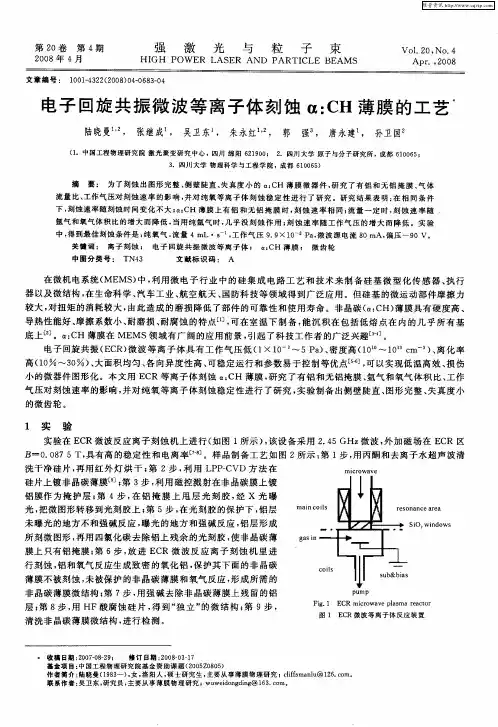

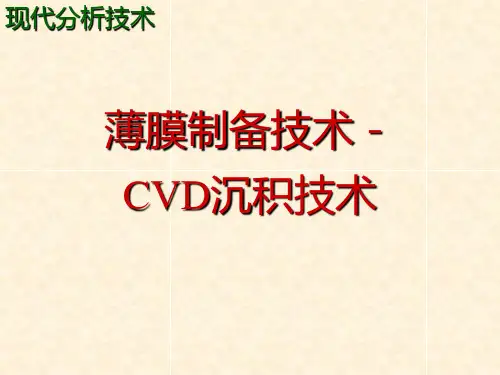

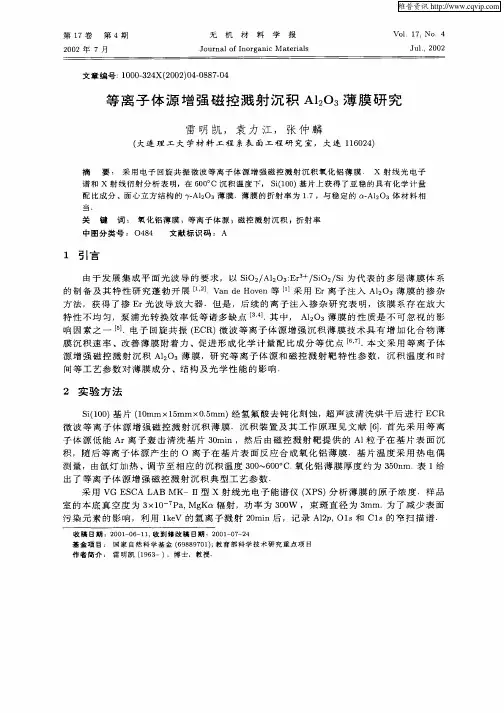

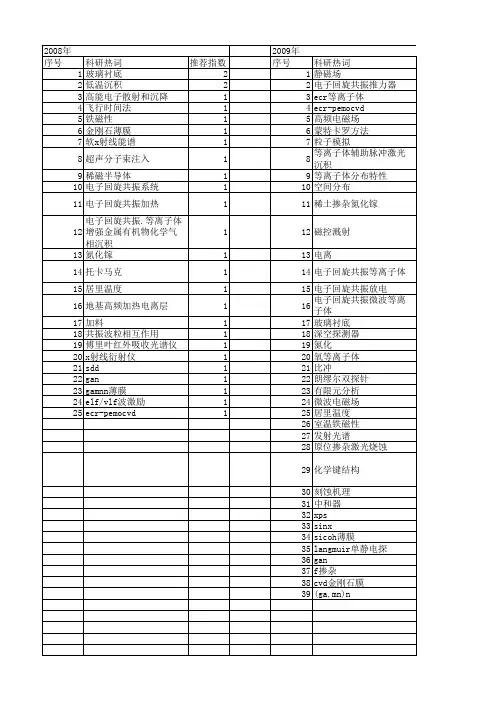

ECR 2PECV D 制备Si 3N 4薄膜沉积工艺的研究Ξ陈俊芳 吴先球 王德秋(华南师范大学物理系,广州 510631)丁振峰 任兆杏(中国科学院等离子体物理研究所,合肥 230031)(1998年8月25日收到)Ξ国家自然科学基金(批准号:69493501)及广东省自然科学基金(批准号:970317)资助的课题. 由偏心静电单探针诊断了电子回旋共振等离子体增强化学汽相沉积(ECR 2PECVD )反应室内等离子体密度的空间分布规律.结果表明在轴向位置Z =50cm 处,直径<12cm 范围内等离子体密度分布非常均匀.分析了等离子体密度径向均匀性对沉积速率均匀性和薄膜厚度均匀性的影响.讨论了沉积制备一定薄膜厚度的Si 3N 4薄膜的工艺重复性.研究了各种沉积工艺参数与Si 3N 4薄膜沉积速率的相互关系.得到了ECR 2PECVD 技术在沉积薄膜时的工艺参数条件.PACC :6855;8115H ;52701 引言目前,低温等离子体技术在材料科学、半导体微电子学和光电子学等领域的研究和加工中起重要作用[1—4].微波电子回旋共振等离子体增强化学汽相沉积(ECR 2PECVD )技术是低温等离子体加工方法中重要技术之一,它是在化学汽相沉积(CVD )的基础上发展起来的新技术.由于等离子体是不等温系统,其中“电子气”具有比中性粒子和正离子大得多的平均能量,电子温度为1—10eV ,约为气体分子的10—100倍,即反应气体接近环境温度,而电子的能量足以使气体分子的化学键断裂,并导致化学活性高的粒子(离子、活化分子等基团)的产生,亦即反应气体的化学键在低温下即可被分解,从而实现高温材料的低温合成[5,6].Si 3N 4薄膜材料是一种人工合成的精细陶瓷功能材料,它具有优良的抗冲击能力、耐高温、抗腐蚀、强度高等特点,在汽车工业、加工工业、微电子工业和光电子工业等方面已得到了广泛的应用[7—9].传统制备Si 3N 4薄膜方法的沉积温度高,对设备的耐温性能和加热方法有特殊的要求,限制了它的应用,ECR 2PECVD 能在较低沉积温度下制备优质均匀的Si 3N 4薄膜.Si 3N 4薄膜的性能取决于薄膜的形成过程,而薄膜的形成受到诸多因素的第48卷第7期1999年7月100023290/1999/48(07)/1309206物 理 学 报ACTA PHYSICA SIN ICA Vol.48,No.7,J uly ,1999ν1999Chin.Phys.S oc.影响[10].如基片沉积温度、基片在反应室内的位置、基片表面性质、反应室内等离子体密度、气体流量等.因此,要提高沉积薄膜的质量和性能,必须了解工艺过程和反应室参量对薄膜性质的影响,确定最佳工艺过程.本文主要研究了反应室内等离子体空间分布的均匀性对ECR 2PECVD 制备Si 3N 4薄膜厚度均匀性的影响,分析了沉积工艺(工作压力、气体配比、基片沉积温度、微波功率)与Si 3N 4薄膜沉积速率的关系,并讨论了制备Si3N 4薄膜的工艺重复性.2 实验装置与等离子体参数空间分布图1为制备Si 3N 4薄膜的ECR 2PECVD 装置图.主要由真空系统、配气系统、微波系统、励磁系统、反应室和基片加热系统以及静电单探针系统组成.真空系统由涡轮分子泵图1 ECR 2PECVD 装置原理图 1为微波源,2为真空系统,3为励磁系统,4为配气系统,5为反应室,6为基片加热系统,7为静电单探针图2 等离子体密度的空间分布和机械泵组成;配气系统由SiH 4,N 2气源和双路流量计组成;微波系统由600W 功率可调的微波源和微波输入匹配耦合器组成;励磁系统由励磁线圈和113×75—115×75A 直流电源组成;反应室由<12cm ×10cm的共振区和<1415cm ×70cm 反应区的不锈钢圆筒两部分组成;基片放置在轴向可移动、温度可调节的基片架上.图2给出当运行气压为8×10-3Pa ,微波功率为240W 时,由偏心静电单探针诊断获得的等离子体反应室内等离子体密度的空间分布.从图2可见,在反应室轴向位置Z =70cm 的共振区附近,径向R =0cm 的中心位置等离子体密度为812×1010cm -3.从微波窗口向抽气口方向过渡时,等离子体密度减小;在轴向位置Z =50cm 处,径向0131物 理 学 报48卷R =0—6cm 范围内等离子体密度很均匀,平均约为1179×1010cm -3.这说明在轴向位置Z =50cm 处的等离子体密度在直径<12cm 范围内分布均匀,有利于制备厚度均匀的薄膜.3 Si 3N 4薄膜样品的制备基片采用(111)单晶硅片、溴化钾(K Br )片和载波片.将基片作常规清洗后烘干装入沉积室进行薄膜沉积.在本底真空好于2×10-3Pa 时,将SiH 4和N 2作为反应气体,经双路流量计送入等离子体反应室内.在ECR 等离子体的激活下,进行化学反应,反应方式为3SiH 4+2N 2+e 等离子体Si 3N 4↓+6H 2↑+e.(1)在基片上沉积出Si 3N 4薄膜.4 实验结果与讨论411 Si 3N 4薄膜的沉积速率与工作气压的关系实验使用80%N 2稀释的SiH 4气体为反应气体(即SiH 4∶N 2配比为1∶4),反应气体经流量计送入反应室,调节气体流量可在不同工作气压下沉积Si 3N 4薄膜.图3给出沉积图3 Si 3N 4薄膜的沉积速率与工作气压的关系速率与工作气压的关系曲线.从图3可见,当工作气压上升时,沉积速率逐渐增高,当工作气压从6×10-2Pa 升至9×10-2Pa 时,沉积速率从15nm/min 增至28nm/min ,增高较快,当工作气压为8×10-2Pa 时,沉积速率为26nm/min 左右,当工作气压从9×10-2Pa 增至3×10-1Pa 时,沉积速率从28nm/min 增至32nm/min ,增高较慢.这是因为工作气压从低气压处开始上升时,反应室内参与反应的气体增加,使到达基片表面的反应产物增多,同时气压适当提高,反应室内的等离子体密度增大,反应气体中活性粒子增多,从而得到高的沉积速率.但当工作气压进一步上升到较高值时,等离子体密度增加不大,在一定的工作气压下反而会减小[11,12],使反应气体活性变弱,导致在高气压范围沉积速率增高较少.412 Si 3N 4薄膜的沉积速率与进气配比的关系利用双路流量计将80%N 2稀释的SiH 4同N 2以不同配比的SiH 4∶N 2气体送入反应室内.分别调节SiH 4和N 2的流量,得到SiH 4∶N 2的进气配比为1/4,1/6,1/8,1/10,1/12.在沉积过程中保持工作气压为8×10-2Pa ,在不同进气配比条件下沉积Si 3N 4薄膜.图4给出沉积速率与进气配比的关系.从图4可见,随进气配比的变小,沉积速率逐渐11317期陈俊芳等:ECR 2PECVD 制备Si 3N 4薄膜沉积工艺的研究降低.在高进气配比1/4处沉积速率为26nm/min 左右,在1/6处沉积速率为24nm/min 左右,在1/8处沉积速率为22nm/min 左右.进气配比从1/4降到1/8范围内,沉积速率图4 Si 3N 4薄膜的沉积速率与进气配比的关系降低较慢.在1/8到1/12低进气配比范围内,沉积速率降低加快.在进气配比为1/10处沉积速率为18nm/min 左右,在进气配比为1/12处沉积速率为125nm/min 左右.这是因为在一定的工作气压下,SiH 4∶N 2进气配比降低时,反应室内SiH 4含量减少,使Si 3N 4的生成产物降低所造成。

等离子体物理实验中的等离子体源设计和参数控制要点在等离子体物理领域中,等离子体源的设计和参数控制是非常关键的。

它们直接影响到等离子体的生成、维持和稳定性。

本文将探讨等离子体源设计和参数控制的要点,以期给予读者一定的了解和参考。

1. 等离子体源的设计要点1.1 等离子体源类型选择在等离子体物理实验中,常见的等离子体源包括电子回旋共振等离子体源、电子冷阱等离子体源和放电等离子体源等。

不同的等离子体源有着不同的优缺点,选择合适的等离子体源类型对实验结果至关重要。

1.2 等离子体源尺寸和形状控制等离子体源的尺寸和形状直接影响到等离子体的形成和扩散。

尺寸过大会增加等离子体电子和离子的耗散时间,尺寸过小则可能增加等离子体电子和离子的碰撞频率。

因此,选择适当的尺寸和形状是确保等离子体源正常运行的关键。

2. 等离子体源参数控制要点2.1 温度控制等离子体源的温度直接影响到等离子体的稳定性和密度。

通常情况下,较高的温度可以增加等离子体电子的速度和能量,加快粒子之间的碰撞频率,提高等离子体密度。

因此,温度控制是等离子体源参数控制中重要的一环。

2.2 电流控制等离子体源的电流是指单位时间内通过源的电子流。

合理控制等离子体源的电流可以控制等离子体的释放速率和密度。

通过调整等离子体源的电流,可以实现对等离子体参数的有针对性的调节。

2.3 外场控制外场的加入可以改变等离子体中的电子和离子的运动轨迹。

通过调整外场的大小和方向,可以改变等离子体的形态和流动。

外场控制通常采用磁场和电场的结合,通过磁场的约束和电场的加速使等离子体在特定空间中保持稳定。

综上所述,等离子体源的设计和参数控制对等离子体物理实验起着重要作用。

合理选择等离子体源类型、控制源的尺寸和形状,以及对温度、电流和外场进行合理控制,才能保证等离子体实验的稳定性和可靠性。

相信通过对这些要点的认识,读者对等离子体源设计和参数控制有了更深入的理解。

等离子体增强化学气相沉积(PECVD)原理引言等离子体增强化学气相沉积(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition,PECVD)是一种常用的薄膜制备技术,广泛应用于半导体、光电子、显示器件等领域。

PECVD利用等离子体的激活作用,通过化学反应在基底表面沉积出薄膜。

本文将详细解释PECVD的基本原理,包括等离子体的产生、等离子体与气相反应物的相互作用以及薄膜的沉积过程。

等离子体的产生在PECVD中,等离子体的产生是实现薄膜沉积的关键步骤。

等离子体是一种带电的、部分电离的气体,其产生需要在低压条件下施加外加电场。

常见的等离子体产生方式有射频(Radio Frequency,RF)放电、微波(Microwave,MW)放电和电子回旋共振(Electron Cyclotron Resonance,ECR)放电。

以射频放电为例,其原理如下: 1. 在真空室中放置两个电极,其中一个电极作为基底(或称为工作电极),另一个电极作为对电极。

2. 将反应气体充入真空室,使压力降至较低的范围(通常在几十帕至几百帕之间)。

3. 施加射频高频电场,使得工作电极上的反应气体电离,形成等离子体。

4. 等离子体中的电子和正离子在电场的作用下不断加速,与气相反应物发生碰撞。

等离子体与气相反应物的相互作用等离子体与气相反应物的相互作用是PECVD中的核心过程。

等离子体中的电子和正离子与气相反应物发生碰撞,引发一系列化学反应,最终形成沉积在基底上的薄膜。

等离子体与气相反应物的相互作用过程主要包括: 1. 电子碰撞电离:等离子体中的高能电子与气相反应物发生碰撞,将其电离成正离子和电子。

2. 电子激发:等离子体中的电子通过与气相反应物碰撞,将其激发到高能态。

3. 电子复合:等离子体中的电子与正离子发生复合反应,释放出能量。

4. 离子轰击:等离子体中的正离子与气相反应物发生碰撞,将其激发或电离。

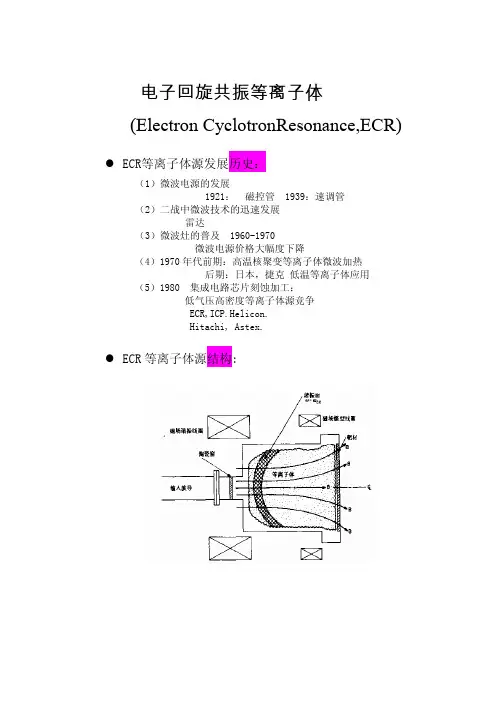

电子回旋共振等离子体(Electron CyclotronResonance,ECR)z ECR等离子体源发展历史:(1)微波电源的发展1921: 磁控管 1939:速调管(2)二战中微波技术的迅速发展雷达(3)微波灶的普及 1960-1970微波电源价格大幅度下降(4)1970年代前期:高温核聚变等离子体微波加热后期:日本,捷克 低温等离子体应用(5)1980 集成电路芯片刻蚀加工:低气压高密度等离子体源竞争ECR,ICP.Helicon.Hitachi, Astex.z ECR等离子体源结构:z 微波电子回旋共振加热原理(a)微波ECR 等离子体内的有效电场B 0 0≠()()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+−+++=2222222112~c c c c ceffv v v E E ωωωω [对比] B 0=022222~cc effv v EE +=ω特性电子回旋频率附近,击穿电场显著降低。

实验结果:回旋运动角频率ωce= eB0/m e =ωwave(b)ECRplasma 中微波传输及吸收的主要特性---微波ECR 等离子体为各向异性介质,沿磁场方向传播的TE 波将分为右旋偏振波和左旋偏振波,色散关系为:n2R=1-(ω2pe/ (ω - ωce)ω)n2L=1-(ω2pe/ (ω + ωce)ω)右旋波的共振和截止条件为:ωce/ω =1 (共振条件: n R =∞)ω2pe/ω2=1-ωce/ ω(截止条件: n R =0)----微波不同馈入模式的结果低场馈入:图中路径a-----> 右旋波在低密度区截止(对应的临界密度n crit= n c (1 - ωce/ω)----->低密度高场输入:图中路径b,没有高密度截止------>高密度运行条件-------共振区中右旋波的共振吸收功率P abs (r,z) = P input(r,z)[1-exp(-πη)]η = ω2pe/ ωcα , c 为光速, α =1/B0(r,z )dB(r ,z )/dz .------〉共振吸收功率,不仅与微波场分布,而且还与磁场位形有关。

等离子体刻蚀工艺的物理基础随着科技的不断发展,等离子体刻蚀工艺已经成为微电子、纳米科技、光电子等领域中不可或缺的关键技术。

本文将深入探讨等离子体刻蚀工艺的物理基础,包括基本概念、应用领域、技术细节以及未来发展趋势等方面。

等离子体刻蚀工艺是一种利用等离子体中的高速粒子对材料进行物理轰击,从而去除表面污染或刻蚀特定图形的工艺方法。

刻蚀过程中,目标材料表面的原子在等离子体粒子的撞击下获得足够的能量,从表面脱离或被溅射,最终形成刻蚀图案或去除污染物。

等离子体刻蚀工艺的基本原理是能量传递。

当高速的等离子体粒子撞击目标材料表面时,会将其能量传递给表面原子。

当这些原子的能量超过其结合能时,便会从表面脱附或被溅射。

这一过程可在气体辉光放电或电感耦合等条件下进行。

在等离子体刻蚀工艺中,有几个基本概念需要理解。

首先是刻蚀速率,它表示单位时间内材料表面的去除速率;其次是选择比,指不同材料在同样的刻蚀条件下,刻蚀速率的比值;还有刻蚀均匀性和刻蚀终止层厚度,它们分别表示刻蚀过程中材料表面受影响的均匀程度和刻蚀深度。

等离子体刻蚀工艺广泛应用于微电子、纳米科技、光电子等领域。

在微电子领域,等离子体刻蚀工艺被用于制造集成电路和半导体器件,如动态随机存储器(DRAM)和互补金属氧化物半导体(CMOS)等。

在纳米科技领域,等离子体刻蚀工艺被用于制造纳米材料、纳米器件以及纳米结构的加工。

在光电子领域,等离子体刻蚀工艺被用于制造光电子器件,如激光器、光电检测器等。

随着科技的发展,市场对等离子体刻蚀工艺的需求也在不断增加。

为了满足市场需求,业界不断研发新的等离子体刻蚀技术,以提高刻蚀速率、选择比、刻蚀均匀性和终止层厚度等指标。

在等离子体刻蚀工艺的发展历程中,出现了多种技术,如反应离子束刻蚀(RIBE)、磁控溅射刻蚀(MSPE)、电子回旋共振刻蚀(ECR)等。

这些技术在不同的应用领域有着各自的优势和局限。

高质量的等离子体刻蚀工艺需要精确控制技术参数,如等离子体的密度、温度、电场强度等。

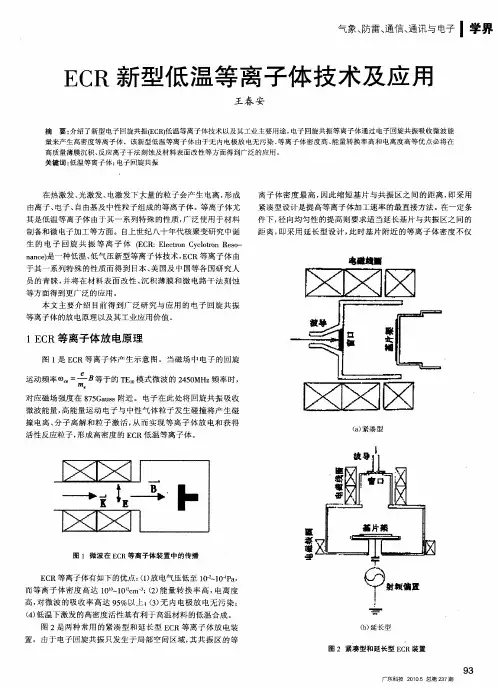

广东技术师范学院学报(自然科学)2010年第1期Journal of Guangdong Polytechnic Normal University No .1,2010新型低温等离子体技术及应用王春安闫俊虎(广东技术师范学院,广东广州510665)摘要:等离子体尤其是低温等离子体由于其一系列特殊的性质,广泛应用于薄膜沉积、微电路干法刻蚀、材料表面改性等方面。

本文介绍了目前经常采用的几种新型低温等离子体技术,电子回旋共振(ECR )等离子体、射频感应耦合(ICP )等离子体、以及螺旋波(HWP )等离子体。

这几种等离子体由于无内电极放电无污染、等离子体密度高、能量转换率高、电离度高等优点必将在传统工艺的基础上得到更广泛的应用。

关键词:低温等离子体;ECR 等离子体;ICP 等离子体;HWP 等离子体中图分类号:O 434.14文献标识码:A文章编号:1672-402X (2010)01-0022-04收稿日期:2010-01-16作者简介:王春安(1982-),女,内蒙古牙克石人,广东技术师范学院电子与信息学院助教,研究方向:凝聚态物理学。

0引言大量的粒子在热激发、光激发、电激发下会产生电离,形成由离子、电子、自由基、及中性粒子组成的空间体系,当带电粒子密度达到其建立的空间电荷足以限制其自身的运动时,这种电离气体就成了等离子体.等离子态体的基本性质在于它的准电中性,即等离子体中的正电粒子数和负电粒子数相当.在等离子体内,电子和离子质量的巨大差导致存在两种不同的温度(能量),如果电子温度远大于离子温度,既电子温度在104K 以上,而重粒子的温度却可低至几百K ,这种等离子体称为低温非平衡等离子体.低气压低温等离子体由于其一系列特殊的性质,在材料表面改性、等离子体溅射和化学气相沉积薄膜、等离子体清洗、微电路干法刻蚀等方面有更广泛的应用[1-4].本文主要介绍目前得到广泛研究与应用的几种新型低温低气压辉光放电等离子体,即电子回旋共振ECR 等离子体等离子体(ECR:Electron Cyclotron Resonance)、射频感应耦合等离子体(ICP :InductivelyCoupled Plasma )、螺旋波等离子体(HWP:Helicon Wave Plasma).1电子回旋共振等离子体电子回旋共振(ECR )是指在磁场中受洛伦兹力作用作回旋运动的电子,在磁场强度为875Gauss 处它的回旋频率和沿磁场方向传播的右旋极化微波频率2450MHz 相等,电子在微波电场中将被不断同步加速而获得的能量大于离子获得的能量,使得即使在接近常温下,如果在两次碰撞之间电子共振吸收微波的能量大于气体粒子的电离能、分子离解能或某一状态的激发能,那么将产生碰撞电离、分子离解和粒子激活,从而实现等离子体放电和获得活性反应粒子,形成高密度的ECR 低温等离子体.ECR 等离子体有如下的优点:1.等离子体密度高,约有1010~1012cm -3;2.离子能量低,避免了离子轰击造成的材料表面损伤和缺陷的产生;3.无内电极放电无污染;4.磁场约束,减少了等离子体与器壁的作用;5.放电气压低,约有10-2-10-1Pa ;6.能量转换率高,电离度高(>10%),对微波的吸收率高达95%以上;7.低温下激发的高密度活性基有利于高温材料的低温合成.上述优点使得ECR 等离子体在等离子体微细干法刻蚀、等离子体辅助化学气相沉积、材料表面处理等方面具有广泛的应用前景[5,6].ECR 等离子体化学气相沉积(ECR-PECVD )采用ECR 等离子体辅助,充分利用磁场对等离子体的定向输运和约束,以及离子轰击能低、等离子体密度大的优点来在样品台附近获得大量的等离子体活性自由基,实现需要高温生长条件薄膜的低温沉积,克服了薄膜在生长过程中因高温造成晶格热失配而产生的晶格缺陷和裂痕,保证了高质量薄膜的生长.这一工艺有效弥补了目前常用的基于直接加热分解技术的有机金属化学气相沉积(MOCVD)方法生长薄膜温度高、工艺复杂、成本高的不足[7].如图1是两种常用的紧凑型和延长型ECR等离子体放电装置,延长型ECR产生装置主要由BJ22波导管、两组环形对称励磁线圈、共振腔、反应室、样品台、真空系统、配气系统等组成.TE10微波通过石英耦合窗馈入共振腔中,在共振层处电子回旋共振吸收微波能量产生高密度ECR等离子体,在磁场梯度的作用下等离子体向下级扩散至整个反应室空间.样品台放置在反应室下游区位置,在这一区域没有磁场影响且等离子体均匀分布,薄膜生长,材料表面改性等均可以在这一区域完成.如Fu S L等人采用ECR-PECVD工艺,在T=4500C低温下制备出了GaN薄膜[8].2射频感应耦合等离子体射频感应耦合(ICP)等离子体源的早期研究始于20世纪初Thomson和Townsend,以及Wood等开创性的工作,但当时的工作气压还在几百帕,且等离子体产生尺度范围还很窄而得不到广泛的应用.直到最近的10年,低压、高密度大直径的ICP等离子体源才在生产中得到使用[9,10].图2是目前流行的两种不同RF射频感应耦合等离子体装置.一种是圆筒型,即射频耦合天线螺旋缠绕在柱形放电管(通常是绝缘石英管)周围,一种是平面型,即射频耦合天线同心螺旋放置在放电管的顶部,射频能量通过天线耦合到放电管中,产生高密度均匀的ICP等离子体[7].ICP等离子体产生原理是通过匹配网络将13.56MHz射频功率加到螺旋线圈天线上产生射频磁通,射频磁通在真空圆筒形容器内部轴向感生射频电场,真空容器中的电子被感生电场加速,被电场加速的电子与气体分子剧烈频繁碰撞,使气体分子被激发、电离及离解而形成ICP 等离子体.ICP等离子体除了具有ECR等离子体的无内电极放电无污染,等离子体密度高(~1010c m-3)等特点外,成本低的优势使得其应用范围更广泛.ICP等离子体增强气相沉积(ICPECVD)是化学气相沉积技术的一种,其基本原理是将射频放电的物理过程和化学气相沉积相结合,利用ICP等离子体裂解反应前驱物.如制备高硬度、耐高温耐腐蚀的Si3N4薄膜[11].ICP等离子体的另一个主要工业应用就是等离子体干法刻蚀,特别是反应离子刻蚀(RIE).ICP等离子体干法刻蚀能够克服湿法刻蚀严重的钻蚀效应及各向同性的缺点,具有选择性、各向异性等特点,广泛应用于高集成度的微电子学集成电路的设计当中.如采用Cl2等离子体对p-GaN薄膜进行干法刻蚀[12].另外,ICP等离子体还广泛应用于辅助磁控溅射、电子束蒸发工艺中,作为离子源来增强反应条件以及降低反应温度.3螺旋波等离子体螺旋波(helicon)是一种在与磁场平行的等离子体柱中传播的哨声波模式,利用一种环绕于玻璃或石英管外壁的天线与磁化等离子体中的右旋极化波的共振,可以非常有效地通过朗道吸收加热电子,产生高密度螺旋波(HWP)等离子体[13].它最早在1960年由Aigrain提出来.20世纪70年代初,Boswell等人第一个在0.2Pa、0.045T约束磁场条件下,获得了等离子体高达1012cm-3、中性原子完全电离的HWP 等离子体.1985年,F.F.Chen[14]对HWP等离子体的产生机制提出了理论解释,认为螺旋波是通过朗道阻尼的方式加热电子的,这一提法得到了Shoji[15]和Boswell[16]等人实验的验证并得到人们的普遍接受.螺旋波是通过朗道阻尼的方式将能量传输给电子的,因此要求射频天线能很好地将射频能量耦合传递给螺旋波,所以天线的尺寸并不是任意的.螺旋波的传输模式决定于天线的结构.图3是一种螺旋波激发等离子体源装置,图4是常用的天线结构.与ICP等离子体相比,HWP等离子体虽然同样采用射频源激励,但增加了个外磁场,这个外磁场与ECR等离子体的磁场相比强度要小的多.与其他的等离子体相比,HWP等离子体的优点有:1、具有非常高的等离子体密度以及电离效率,在10-1Pa量级放电气压下等离子体密度达到1013cm-3,比ECR等离子体高一个数量级;2、HWP等离子体装置相对简单但等离子体的稳定性、易操作性优良.作为一种新的低气压、高密度等离子体源,螺旋波等离子体在超大规模集成电路工艺,微机械加工,薄膜材料制备,材料表面改性以及气体激光器等方面有广泛的应用前景.日本、美国、澳大利亚等国都在对它进行了长期的、大量的研究,而国内最近10年才开展了这方面的研究[17,18].4结束语微加工工艺、超大规模集成电路以及半导体薄膜器件日新月异的发展,对低温等离子体技术提出了更高的要求.本文介绍的ECR等离子体、RF-ICP等离子体、HWP等离子体等离子体,是目前受到广泛研究并具有巨大工业应用潜力的低温等离子体放电技术.ECR、RF-ICP、HWP新型等离子体具有的共同特点是:电磁波激发、低气压放电、无内电极、等离子体密度高、能量转化率高.不同之处主要在于放电原理的不同:ICP是射频感应电场作用、ECR是电子回旋共振、HWP是朗道阻尼.另外,ECR采用微波激励和强磁场约束,放电面积大、等离子体密度均匀,但设备较复杂和昂贵.ICP和HWP虽然都是射频放电,但HWP加了一个弱磁场,HWP等离子体装置相对简单但等离子体的稳定性、易操作性优良.这三种低温等离子体技术在工业应用方面的优势和魅力在于等离子体自加热条件下就能获得反应所需要的活性粒子.这是传统的直接加热方式的高温化学工艺手段所无法实现的,这种根本上的优势将会微电子加工工业带来革命性的变化以及无限的商机.参考文献:[1]孟月东,钟少锋,熊新阳.低温等离子体技术应用研究进展[J].物理,2006,35(2):140-146.[2]李定,陈银华等.等离子体物理学[M].北京:高等教育出版社,2006.[3]菅井秀郎等.离子体电子工程学[M].北京:科学出版社, 2001.[4]Fu Silie,Chen Junfang,Li Yun,et al.Optical emission spectroscopy of electron cyclotron resonance-plasma enchanced metalorganic chemical vapor deposition process for deposition of GaN film[J].plasma science&technology.2008,10(1):70-73.[5]徐新艳,汪家友,杨银堂,等.微波ECR等离子体刻蚀系统[J].真空科学与技术,2002,22(5):385~388.[6]Chiang M J,Lung B H,Hon M.H.Low-pressure deposition of diamond by electron cyclotron resonance microwave plasma chemical vapor deposition[J].Journal of Crystal Growth, 2000,211:216-219.[7]Itagaki Naho,Ueda Yoko,Ishii Nobuo,et al.Production of low electron temperature ECR plasma for plasma processing [J].Thin Solid Films,2001,390:202-207.[8]Fu Silie,Chen Junfang,Zhang Hongbin,et al.Characterizations of GaN film growth by ECR plasma chemical vapor deposition[J].Journal of Crystal Growth, 2009,311:3325-3331.[9]李效白.等离子体微细加工技术的新进展[J].真空科学与技术,2000,20(3):179-186.[10]Paranjpe A P.Modeling an inductively coupled plasma source[J].J.Vac.Sci.Technology.1994,12(4):1221-1224.[11]樊双莉,陈俊芳,吴先球等.直管式反应室感应耦合等离子体技术制备氮化硅薄膜研究[J].华南师范大学学报(自然科学版),2004,4:66-69.[12]吕玲,龚欣,郝跃.感应耦合等离子体刻蚀p-GaN的表面特性[J].物理学报,2008,57(2):1128-1132.[13]Boswell R W,Chen F F.Helicons—The Early Years[J].IEEE Transactions on Plasma Science,1997,25(6):1229-1244.[14]Chen F ndau damping of helicon wsaves[J].Australian National University Report ANU-PRL IR85/12,1985.[15]Komori A,Shoji T,Miyamoto K,et al.Helicon Waves and Efficient Plasma Production[J].Phys.Fluids B,1991,B3(4): 893-898.[16]Ellingboe A R,Boswell R W.Capacitive,in ductive and helicon-wave modes of operation of a helicon plasma source [J].Phys.Plasma,1996,3:2797-2799[17]江南,王珏,凌一鸣.螺旋波等离子体的实验研究[J].真空科学与技术,2000,20(3):207-209.[18]房同珍.螺旋波激发等离子体源的原理和应用[J].物理, 1999,28(3):162-167.Introduction to New Low-Temperature Plasmas and Their ApplicationsWANG Chunan YAN Junhu(Guangdong Polytechnic Normal University,Guangzhou510665,China)Astract:Plasmas,especially low-temperature plasmas have been widely applied to depositing thin films,dry etching,and modifying material surface.This paper introduces several new types of plasma,including electron cyclotron resonance plasma,inductively coupled plasma and helicon wave plasma.These types of plasmas have great potential application in industry.Key words:low-temperature plasmas;ECR;ICP;HWP。

微波电子回旋共振等离子体数值模拟的开题报告1.研究背景与意义微波电子回旋共振(MECR)是一种重要的等离子体生成技术。

在诸如气体放电和等离子体加速器等领域中,MECR经常被用来产生高频电子和等离子体。

作为一种重要的非热等离子体体系,MECR已经被广泛应用于许多领域。

而对于复杂的实际问题,进行MECR等离子体的数值模拟是非常必要的。

完成MECR等离子体的数值模拟可以帮助我们更好地理解其物理过程,探索其许多未知性质,并促进MECR技术在更广泛的应用领域中的进一步发展,因此有着广阔的应用前景。

2.研究现状及不足目前,MECR等离子体的研究主要集中在实验方面,通过实验手段研究其物理过程和特性;但是在数值模拟方面,尤其是3D数值模拟方面,尚未有深入的研究。

因此,了解和探索MECR等离子体的数值模拟方法和技术具有重要的理论和实践意义。

3.研究内容和步骤本课题的主要研究内容为:(1) MECR等离子体数值模拟的基本理论和方法(2) 建立MECR等离子体数值模拟模型,包括电子动力学方程和Maxwell方程等模型,以及模型中需要关注的物理量。

(3) 使用COMSOL Multiphysics等数值模拟软件,对MECR等离子体进行数值模拟,探究MECR等离子体的动力学特性。

(4) 通过数值模拟,探究MECR等离子体中等离子体密度、电子温度、电场、磁场分布等特性,并分析这些参数对等离子体的稳定性和可控性的影响,为进一步优化MECR等离子体提供理论依据。

4.研究预期成果通过对MECR等离子体的数值模拟,我们可以模拟MECR等离子体中的复杂物理过程、优化等离子体的参数、提高等离子体的产生效率和稳定性。

这将有助于促进MECR技术更快地发展,进一步拓展其应用领域,为新型等离子体技术的研究提供理论基础。

第20卷第7期半 导 体 学 报V o l.20,N o.7 1999年7月CH I N ESE JOU RNAL O F SE M I CONDU CTOR S Ju ly,1999ECR Pla s ma CVD法淀积808nm大功率半导体激光器光学膜工艺研究谭满清 茅冬生(中国科学院半导体研究所光电子器件国家工程研究中心 北京 100083)摘要 本文介绍了电子回旋共振等离子体化学气相沉积(简称ECR P las m a CVD)法淀积808nm大功率半导体激光器两端面光学膜的工艺,给出了工艺条件,探索了膜系监控的方法和优越性,讨论了这种淀积方法的优点和淀积的光学膜的优良特性.PACC:5250,6855,8115H,4255P,4260,4278H,4280,78651 引言808nm大功率半导体激光器端面高反膜(HR)和增透膜(A R)对器件特性起着重要的作用:膜的光学特性好坏直接影响器件正面量子效率高低;改变A R膜的反射率值可适当调节激光的峰值波长;端面介质光学膜同时也是器件的保护膜,等等.为达到较好的效果,淀积808nm大功率半导体激光器两端面的介质光学膜时除要求淀积膜的质量要好外,还应有膜厚监控.从膜的光学特性说,目前常用的电子束蒸发物理气相沉积(E2B)法淀积的膜呈现“柱状结构”,容易吸潮[1],质量不高;另外,不同反射率的A R膜的膜系往往为非规整结构,用通常光学膜厚监控法监控非规整膜系时由于受各种因素的影响,稳定性和精度都受到限制.为了提高器件端面光学膜的质量,本文提出用ECR P las m a CVD法淀积808nm大功率半导体激光器两端面介质光学膜的新工艺.ECR P las m a CVD法淀积介质膜的原理在许多文献中均有报道[2~7],介质膜除了有好的致密性之外,还具有淀积温度低、器件表面损伤少、容易实现不同的折射率等优点.本文将从工艺条件实验、膜厚监控方法、测量结果分析等方面系统探讨ECR P las m a CVD法淀积808nm大功率半导体激光器两端面的HR膜和A R 膜技术,并得出一些有价值的结论.2 实验在淀积808nm大功率半导体激光器两端面介质光学膜之前,用加有液氮冷阱的扩散泵谭满清 男,1967年出生,博士后,光学薄膜和光电子器件工艺专业茅冬生 男,1940年出生,高级工程师,光电子器件工艺专业1998204213收到,1998207224定稿将ECR P las m a CVD设备淀积室抽至本底真空度为10-5Pa数量级的高真空.根据808nm大功率半导体激光器特性的要求,器件一面需镀反射率大于95%的HR 膜,另一面依据实际情况镀制不同反射率R的A R膜.本实验方案中,HR膜设计反射率为9614%,使用的膜料为a∶Si、Si O2,膜系结构为S L HL HL H0.2L A,S表示衬底,等效折射率为3152,A表示空气,H、L分别表示光学厚度为202nm的a∶Si、Si O2,系数012为该层Si O2膜的光学厚度倍数;A R膜设计的反射率为1117%,使用光学厚度为263nm的单层Si O2介质膜.a∶Si、Si O2的折射率分别为21684、11503.淀积a∶Si膜的工艺条件是:微波源正向功率300W,反向功率138W,磁场电流128A,使用的反应气体为Si H4、O2和A r气,其流量分别为21scc m、2scc m和8scc m,淀积室气压为0131Pa;淀积Si O2膜的工艺条件是:微波源正向功率300W,反向功率4W,磁场电流130A,使用的反应气体为Si H4、O2和N2气,其流量分别为19scc m、11scc m和5scc m,淀积室气压为0124Pa.淀积过程中衬底的温度大约为40~90℃.淀积过程中,各种气体流量用质量流量计精确监控,膜系中的a∶Si、Si O2的厚度用时图1 实测的淀积a∶Si(实线)和Si O2(虚线)膜的厚度d随时间t变化曲线间监控.依据HR膜和A R膜的膜系结构,通过预先计算的淀积每层膜的时间依次监控每层膜的厚度,即可实现满足要求的光学膜.图1为淀积a∶Si (实线)和Si O2(虚线)的几何厚度随时间t的变化曲线.图1表明:ECR P las m a CVD淀积a∶Si和Si O2介质膜的过程为恒定淀积速率的过程,a∶Si 和Si O2的淀积速率分别为0122nm s和0134nm s,由此计算出淀积光学厚度为202nm的a∶Si和Si O2的时间分别为5m in51s和6m in35s,淀积012L(Si O2)膜层和263nm的Si O2膜层的监控时间分别为1m in19s和8m in33s .图2 镀膜前后808nm大功率半导体激光器的量子效率比较3 结果和分析我们藉助半导体器件端面镀光学膜前后量子效率的变化来推算端面光学膜0°入射角的反射特性.图2为用ECR P las m a CVD法镀制腔长为600Λm、发光区宽度为50Λm的808nm大功率半导体激光器HR膜(设计R值为9614%)和A R膜(设计R值为1117%)后测量的量子出光效率.结果表明:正面出光效率为1110W A,阈值电流为0116A,输出峰值波长为808nm,反面出光效率接近零.该激光器未镀端面膜时的出光效率为0158W A,阈值电流为0116A,输出峰值波长为807nm.根据镀膜前后的器件量子效率的变化可知,ECR P las m a CVD法镀制的端面高反膜的反射率接近1,根据镀膜前后阈值电流的不变可进一095半 导 体 学 报20卷步推算出前端面增透膜的反射率应在11%左右,与设计值相符合.另外,我们进行了另一只808nm 大功率半导体激光器的端面镀膜实验,该器件的参数:腔长为600Λm 、发光区宽度为50Λm ,镀膜前的出光效率为0160W A ,阈值电流为0109A ,输出峰值波长为801nm .端面镀膜条件为:HR 膜反射率为9614%,A R 膜反射率为18%.HR 膜工艺与前面一样,A R 膜工艺中,Si O 2膜层厚度增加,监控时间为9m in 33s .镀膜后的出光效率为1107W A ,阈值电流为0108A ,输出峰值波长为807nm .通过对镀膜前后的出光效率和阈值电流变化分析,HR 膜和A R 膜与设计结果一致.从镀膜后器件输出峰值波长增加,可得出:与前面的镀膜工艺比较,该片号A R 膜的反射率增加了,这进一步证实膜厚的时间监控法是精确的.实验结果与膜系设计值保持良好的一致性说明了ECR P las m a CVD 法镀制光学膜的膜厚时间监控是一种行之有效的方法.实验过程中,在保持微波源功率、磁场电流稳定的情况下,用质量流量计精确监控各种气体的流量大小,实现了淀积的介质膜折射率和淀积速率恒定,淀积膜的厚度随时间线性增加,从而用时间监控光学膜有很高的精度.我们也通过大量的ECR P las m a CVD 法淀积单层介质膜的实验发现:淀积各种膜的折射率差异在±0101以下,如Si O 2的折射率为11503±01002(630nm );另外,Si O 2和a :Si 的淀积速率为0134±0101nm s 和0122±0101nm s ,由此可见:ECR P las m a CVD 法淀积介质膜的重复性也是很好的.电子扫描显微镜测量结果显示:用ECR P las m a CVD 法淀积的介质光学膜几乎无针孔,致密性很好.同时,对ECR P las m a CVD 法和PECVD 法淀积同样厚度的Si O x N y 的致密性,进行对比实验,发现用H F 酸缓冲液腐蚀时,PECVD 法淀积Si O x N y 的腐蚀速率快2倍,由此说明:ECR P las m a CVD 法淀积的膜致密性比PECVD 法要好.经端面镀高反膜和增透膜后的808nm 大功率半导体激光器老化处理结果表明,合格率几乎达到100%.ECR P las m a CVD 法淀积介质光学膜过程是一种低温淀积过程,衬底温度一般在100℃以下,最高时也不超过140℃,这充分保证了在高温下容易分解的InP 、GaA s 等半导体材料构成的器件在ECR P las m a CVD 法淀积介质膜的过程中保持原有的结构和性质不变.我们这里应用的是Si O 2和a ∶Si 膜,对于其它介质膜,如Si O x N y 、Si N x 膜,可以改变反应气体成分和流量配比用ECR P las m a CVD 法实现,它们的折射率变化范围是1150~3110.由此可见,ECR P las m a CVD 法淀积介质膜的技术克服了E 2B 法膜料选择的局限性,为实现各种要求的光学膜提供了大量的可供选择的膜料,减少了某些特殊光学膜的镀制难度.808nm 大功率半导体激光器未镀膜的解理面为A l x Ga 1-x A s 材料,镀膜前在空气中解理后容易形成较薄的端面氧化层,而且还有碳等的沾污,这些沾污破坏了器件和衬底的表面结构,严重影响器件的许多特性,诸如降低器件的使用寿命,减少光学膜在器件端面淀积时的附着力、淀积在端面的光学膜“起泡”等等.解决它们的办法是:在器件端面淀积光学膜之前,用电子回旋共振H 2 H e 的等离子体对器件端面进行20~30m in 去碳、氧等的清洁处理.A uger 分析仪的成分检测结果和器件镀膜后的特性显示,这种处理是非常有效的.ECR P las m a CVD 法淀积介质膜的技术的不足之处主要表现在:淀积时,设备的膜厚均匀区面积为几英寸,大面积镀光学膜受到一定限制,然而,对于镀制微电子器件端面光学膜,1957期谭满清等: ECR P las m a CVD 法淀积808nm 大功率半导体激光器光学膜工艺研究295半 导 体 学 报20卷其生产量还是相当可观的.4 结论ECR P las m a CVD法淀积的808nm大功率半导体激光器端面光学膜有很好的致密性,膜的质量好.其淀积工艺可控性强,控制方法简单、实用,控制介质膜的折射率和膜厚的精度都很高,而且淀积光学膜的衬底温度较低,容易通过改变反应气体的成分和气流大小实现满足要求的膜料,为此,它是淀积808nm大功率半导体激光器端面光学膜的一种理想方法.参考文献[1] 林永昌,卢维强编著,光学薄膜原理,北京:国防工业出版社,1990,364~366.[2] Steven D zi oba and R.Rousina,J.V ac.Sci.T echno l.,1994,B12(1),433~440.[3] Y.M anabe and T.M itsuyu,J.A pp l.Phys.,1989,66(4),2475~2480.[4] J inho A hn.,A pp l.Phys.L ett.,1994,64(24),3249~3251.[5] T akash i Inukai,Jpn.J.A pp l.Phys.,1994,33(5A),2593~2598.[6] A.R.Sh i m kunas,J.V ac.Sci.T echno l.,1991,B9(6),3258~3261.[7] 谭满清,等,ECR P las m a CVD法淀积全介质光学膜的研究,1997年砷化镓及有关化合物会议论文集,1997年,310~312.Optica l Th i n F il m D eposition by Electron Cyclotron Resonance Pla s ma Chem ica l Vapor D eposition for808nm H igh-PowerSem iconductor La ser D ev icesT an M anqing,M ao Dongsheng(N ational E ng ineering R esearch Center of Op toelectronic D ev ices,Institu te of S e m icond uctors,T he Ch inese A cad e my of S ciences,B eij ing 100083)R eceived13A p ril1998,revised m anuscri p t received24July1998Abstract T he p ap er in troduces the techno logy of op tical th in fil m depo siti on by electron cyclo tron resonance P las m a chem ical vapo r depo siti on(ECR P las m a CVD)fo r808nm h igh2pow er sem iconducto r laser devices,researches the con tro l m ethod of fil m th ickness, and finally discu sses techn ical facto rs and advan tages of ECR P las m a CVD.PACC:5250,6855,8115H,4255P,4260,4278H,4280,7865。