核苷类似物的不良反应

- 格式:docx

- 大小:28.62 KB

- 文档页数:12

核苷类药物的副作用:可以绕得过的坎有人说,用上了核苷类药物如同上了贼船。

虽然这种说法有失公允,但似乎还有点道理。

如果命运注定了必须登上这条驶向诗和远方的贼船,那要做好三件事。

登船前:必须知道你用的药物有可能出现哪些副作用;行驶中:定期和密切监测可能出现的副作用;遇风浪:一旦出现副作用,必须在医生指导下稳妥和恰当处理。

“是药三分毒”,此话是警示,但请正确理解。

第一,人世间药物很多,但真正达到“毒药”程度者不会有“三分”。

砒霜也治病,用得恰当也可无毒;第二,绝大多数药物存在这样那样的副作用,但在人群中发生的概率不会达到“三成”;第三,药物副作用不等同于“毒”,那个知名度极高的蓝色药丸,原拟用于治疗心血管病,后来发现对男人的性器官有“副作用”,于是转“副”为“正”,倒成了男人的“性福”神活儿。

类似案例极多,不一一描述;第四,所谓毒性,大多数不是药物直接毒害脏器,而以免疫损害居多。

化学药物的分子量比较小,是为“半抗原”,入血后与体内器官组织的蛋白质结合,成为“药物-蛋白质”相结合的“全抗原”,从而诱发机体免疫系统产生针对蛋白质的自家抗体,攻击器官;所以:第五,“三分毒”还可以理解为仅对三成人而非所有人有毒。

人的体质不同,出现药物副作用的频次和严重程度有异;最重要的是:第六,巧用药物,正确用药,可以趋利避毒;第n,……。

核苷类药物是分子量不大也不小的化学物质,副作用是天然存在的,但不是必然发生的。

我们要依靠它们治病,也要学会绕过它的副作用。

老缪医生“请”大家明白5个道理。

一、有些副作用是化学药物的“通病”,请正确认识。

服用拉米夫定(LAM)、阿德福韦(ADV)、替比夫定(LdT)、恩替卡韦(ETV)和替诺福韦(TDF)后,都可能出现一些共同的副作用,比如消化道症状和出皮疹等。

这类副作用大多数很轻,用药久了还会消失,坚持一下也就过去了;少数人可能会持续较长时间,但也不必太担忧。

仅极少数人因为严重的药物疹而不得不加服抗过敏药,或者需要换用另一种核苷类药,甚至要停药。

阿昔洛韦 (Aciclovir) 抗病毒药物阿昔洛韦 (Aciclovir) 抗病毒药物阿昔洛韦(Aciclovir)是一种广泛应用于抗病毒治疗的药物。

它是一种核苷类似物,通过抑制病毒复制来起到治疗作用。

本文将详细介绍阿昔洛韦的药理作用、适应症、使用方法以及不良反应。

一、药理作用阿昔洛韦主要通过抑制病毒的DNA聚合酶,干扰病毒复制的过程。

当阿昔洛韦与病毒感染的细胞内的DNA聚合酶结合后,它会被病毒的DNA聚合酶酶解成阿昔洛韦单磷酸,然后进一步磷酸化成三磷酸形式。

这些三磷酸形式会与DNA链中的三磷酸脱氧胸腺嘧啶结合,从而导致DNA聚合链停止扩展,病毒复制被抑制。

二、适应症阿昔洛韦主要用于治疗病毒感染引起的疾病,包括以下几种常见适应症:1.单纯疱疹病毒感染:阿昔洛韦可以用于治疗单纯疱疹、生殖器疱疹和带状疱疹等病毒感染。

它可以缩短病程、减轻症状,并降低复发的风险。

2.水痘和带状疱疹病毒感染:在水痘和带状疱疹病毒感染早期使用阿昔洛韦可以减轻疼痛、缩短病程,并且可以减少并发症的发生。

3.巨细胞病毒感染:阿昔洛韦也可以用于治疗巨细胞病毒感染,在某些特定患者群体中广泛应用,如器官移植者、免疫抑制患者等。

三、使用方法阿昔洛韦有多种剂型供选择,包括口服剂、外用药膏和静脉注射剂。

具体使用方法应根据病情、患者状况和医生建议来确定。

以下是常见的几种使用方法:1.口服剂:一般用于治疗单纯疱疹和水痘等病毒感染。

剂量和用药频率因个体差异而异,应根据医生的处方进行使用。

2.外用药膏:常用于治疗生殖器疱疹和单纯疱疹等病毒感染。

在发病初期连续涂抹药膏,能够有效减轻症状和加速愈合。

3.静脉注射剂:主要用于治疗严重的病毒感染,如巨细胞病毒感染等。

一般由专业医生在医院环境下进行静脉输注。

四、不良反应阿昔洛韦在正常剂量下一般耐受良好,但也可能出现一些不良反应。

常见的不良反应包括:1.消化系统反应:如恶心、呕吐、腹泻等。

2.皮肤反应:可能引发过敏反应,如荨麻疹、红斑等。

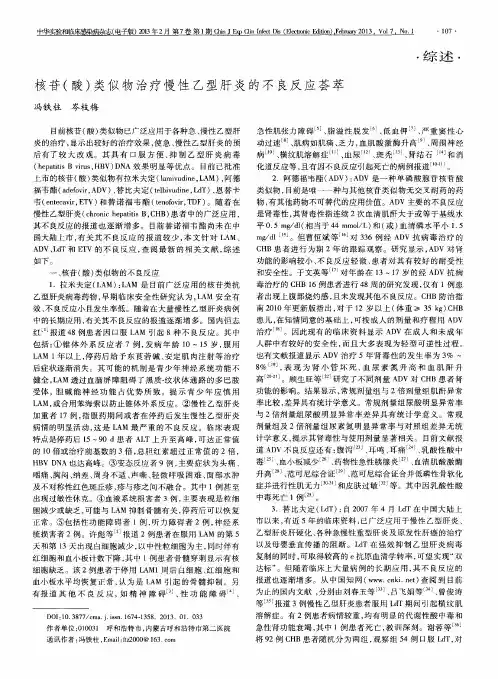

核苷类似物的不良反应最近十年,口服核苷(酸)类似物的应用使乙型肝炎治疗取得重大进展。

拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦、替比夫定和替诺福韦5种药物已被批准用于治疗慢性乙型肝炎,其中前4种已在我国上市,替诺福韦也将在我国开展临床试验。

虽然药物获批程序非常严格,但某些发生率很低或在长期用药期间发生的不良反应仍可能被临床前试验和临床试验疏漏或忽视。

上述可能的不良反应仍须关注,因为多数应用核苷(酸)类似物的乙型肝炎患者须接受长期治疗,至少治疗4~5年,部分患者甚至须终生治疗。

近日,国家食品药品监督管理局(SFDA)发布第30期《药品不良反应信息通报》(以下简称《通报》),提醒医师警惕治疗乙型肝炎的核苷(酸)类抗病毒药替比夫定和拉米夫定的横纹肌溶解症。

《通报》发布后,该类药物引起的不良反应受到广泛关注。

笔者对抗乙型肝炎病毒(HBV)核苷(酸)类似物引起的不良反应作一综述,供临床医师参考。

核苷(酸)类似物与DNA聚合酶目前,所有口服抗HBV核苷(酸)类似物的药理作用均为通过与HBV DNA 聚合酶底物竞争以抑制DNA聚合酶,从而阻止HBV DNA复制。

药物在抑制病毒DNA聚合酶的同时,也可能对人体的DNA复制产生影响。

人类真核细胞包括5种DNA聚合酶,分别为α、β、γ、δ和ε。

其中,DNA聚合酶α、β、δ和ε均位于细胞核内,参与细胞DNA的复制和修复,而DNA聚合酶γ则存在于线粒体并参与线粒体复制,也被称为线粒体DNA(mtDNA)聚合酶。

mtDNA聚合酶损伤可能导致线粒体疾病。

虽然氟碘阿糖胞苷对病毒的抑制作用很强,但对人类细胞线粒体亦有毒性作用,应用该药9~13周可诱发以乳酸酸中毒、肝衰竭、胰腺炎、肌病为主要表现的线粒体中毒综合征。

最典型事件是上世纪90年代初期的氟碘阿糖胞苷临床试验,在接受氟碘阿糖胞苷治疗的15例患者中,有5例死于肝衰竭,因此该药临床试验被终止。

目前上市的核苷(酸)类似物主要作用于DNA聚合酶β和γ,而在人体细胞DNA合成中起主要作用的为DNA聚合酶α和δ;且药物对人类DNA聚合酶β的抑制作用很弱,仅对人类DNA聚合酶γ有低水平抑制作用。

GANBING LUNTAN┃肝病论坛14肝博士 2014年第2期核苷(酸)类抗病毒药物以其抑制病毒迅速,抗病毒作用强,只需口服,通常是一天一粒,非常方便,不良反应很小,费用相对低等特点,深受医生和患者的普遍认可。

但它的缺点也是比较突出的,如需要长期使用,即没有固定的疗程,而且可能出现耐药,停药以后病情反复率较高,也应引起大家足够重视。

1.把握治疗的正确时机。

时机未到,不要乱使用抗病毒药物。

专家建议:对于免疫耐受期或非活动期的乙肝病毒感染者;尤其是年轻患者,如果肝功能正常,一般不建议进行抗病毒治疗。

此时强行治疗容易引发耐药,治疗效果并不好。

2.避免单药之间的转换。

目前在中国上市的核苷(酸)类似物共有四种,不少患者抗病毒治疗一段时间后,因为害怕耐药会自行换药,这种单药之间的“自由转会”,容易导致乙型肝炎病毒短时间内发生临床耐药性。

对于规范治疗6个月,血清HBVDNA下降幅度<2log10,应改变方案继续治疗。

对于拉米夫定、替比夫定或恩替卡韦耐药者,应加用阿德福韦酯。

首选应该选择高效、低耐药的恩替卡韦,未婚者应首选干扰素治疗。

3.用药依从性问题:有一些病人起效后,在HBV DNA阴转,肝功能正常,自以为治愈而停药,这样,可造成病毒反跳,肝损伤加重,甚至可出现肝衰竭。

确保患者知道随意停药可能导致的风险,必须提高患者用药的依从性,患者要严格按医嘱、足量服药,每天规律服用,即每天最好固定时间服,推荐时间:每天临睡前。

优点:一是养成习惯,不会忘;二是如服用恩替卡韦需空腹。

在任何情况下,逐步减量的用药方案都是错误的,将显著核苷(酸)类似物临床应用注意事项柳忠生(内蒙古通辽市传染病医院 主任医师)这一貌似矛盾的关联事实上并不奇怪。

从免疫学角度分析,在乙肝病毒慢性感染者进入免疫控制期前,HBsAg一定幅度的下降常常提示宿主可能已经历了较长时间的免疫清除,如果感染未能自发缓解(以HBeAg和HBVDNA阴转为特征),这种持续但不够有效的免疫清除往往会导致显著的肝脏组织学进展。

核苷类药物的副作用大家知道核苷类药物吗?知道核苷类药物的副作用吗?下面是店铺为你整理的核苷类药物的副作用的相关内容,希望对你有用!核苷类药物的副作用常见的不良反应主要包括乏力、恶心、头痛、皮疹、腹痛或腹泻等,这些症状均较轻微,发生的频率较低,且不需要停药、减量等处理。

但每个人机体情况不同,有患者服用核苷(酸)类药物后可发生肌酐清除率异常,肌酸激酶、淀粉酶及脂肪酶水平升高等。

在慢性乙肝患者的长期治疗中,应特别关注肾脏、心脏及骨骼等重要器官的健康状况:慢性HBV感染与骨密度下降密切相关,骨质疏松是乙肝肝硬化患者的常见症状。

在2型糖尿病患者中,慢性HB\/感染可增加患者肾脏终末期疾病的风险:具有肾毒性的核苷类药物可能进一步增大慢性乙肝患者肾损伤的风险。

慢性乙肝患者能否实现长期治疗,取决于其整体健康状况,有的患者可能因不耐受而中断治疗,甚至出现更加严重的健康损伤。

核苷(酸)类药物的潜在副作用是可能导致线粒体功能异常。

核苷(酸)类药物所致的线粒体毒性相关临床表现包括如神经病变、肌病、肝细胞脂肪变性、肾毒性、高乳酸血症或乳酸酸中毒、急性胰腺炎、血液系统疾病及心肌病等。

目前所有核苷(酸)类药物说明书中均有关于线粒体毒性的黑框警告。

核苷类药物的应用核苷与脱氧核苷系列化合物主要用于医药领域,用途广泛,而且新产品层出不穷,应用范围不断扩大。

1.抗病毒药物核苷类抗病毒药物品种繁多,结构多样,主要以破坏病毒转录,干扰或终止病毒核酸的合成为目的,用于抗疱疹病毒、HIV、HBV、以及流感和呼吸系统病毒等DNA和RNA病毒。

目前在这方面应用最多,而且新出现的药物主要集中于治疗上述疾病。

2.抗肿瘤药物目前用于临床和正在研究的核苷类抗肿瘤药物有数十种,它们的主要作用是干扰肿瘤的DNA合成,或者影响核酸的转录过程,抑制蛋白质的合成,从而达到治疗肿瘤的效果。

3.抗真菌类药物具有这方面作用的核苷类化合物已经有多种用于临床应用,其中有部分产品对多种真菌具有抑制作用,而且对哺乳动物几乎无毒性。

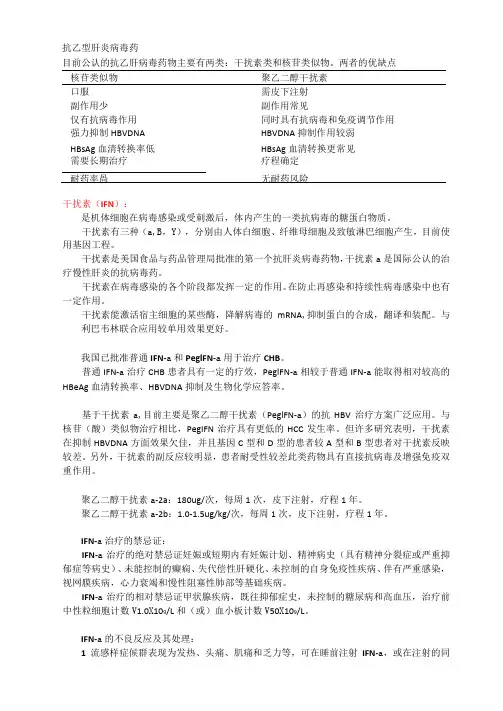

抗乙型肝炎病毒药目前公认的抗乙肝病毒药物主要有两类:干扰素类和核苷类似物。

两者的优缺点核苷类似物聚乙二醇干扰素口服需皮下注射副作用少副作用常见仅有抗病毒作用同时具有抗病毒和免疫调节作用强力抑制HBVDNA HBVDNA抑制作用较弱HBsAg血清转换率低HBsAg血清转换更常见需要长期治疗疗程确定耐药率咼无耐药风险干扰素(IFN):是机体细胞在病毒感染或受刺激后,体内产生的一类抗病毒的糖蛋白物质。

干扰素有三种(a,B,Y),分别由人体白细胞、纤维母细胞及致敏淋巴细胞产生,目前使用基因工程。

干扰素是美国食品与药品管理局批准的第一个抗肝炎病毒药物,干扰素a是国际公认的治疗慢性肝炎的抗病毒药。

干扰素在病毒感染的各个阶段都发挥一定的作用。

在防止再感染和持续性病毒感染中也有一定作用。

干扰素能激活宿主细胞的某些酶,降解病毒的mRNA,抑制蛋白的合成,翻译和装配。

与利巴韦林联合应用较单用效果更好。

我国已批准普通IFN-a和PeglFN-a用于治疗CHB。

普通IFN-a治疗CHB患者具有一定的疗效,PeglFN-a相较于普通IFN-a能取得相对较高的HBeAg血清转换率、HBVDNA抑制及生物化学应答率。

基于干扰素a,目前主要是聚乙二醇干扰素(PeglFN-a)的抗HBV治疗方案广泛应用。

与核苷(酸)类似物治疗相比,PegIFN治疗具有更低的HCC发生率。

但许多研究表明,干扰素在抑制HBVDNA方面效果欠佳,并且基因C型和D型的患者较A型和B型患者对干扰素反映较差。

另外,干扰素的副反应较明显,患者耐受性较差此类药物具有直接抗病毒及增强免疫双重作用。

聚乙二醇干扰素a-2a:180ug/次,每周1次,皮下注射,疗程1年。

聚乙二醇干扰素a-2b:1.0-1.5ug/kg/次,每周1次,皮下注射,疗程1年。

IFN-a治疗的禁忌证:IFN-a治疗的绝对禁忌证妊娠或短期内有妊娠计划、精神病史(具有精神分裂症或严重抑郁症等病史)、未能控制的癫痫、失代偿性肝硬化、未控制的自身免疫性疾病、伴有严重感染,视网膜疾病,心力衰竭和慢性阻塞性肺部等基础疾病。

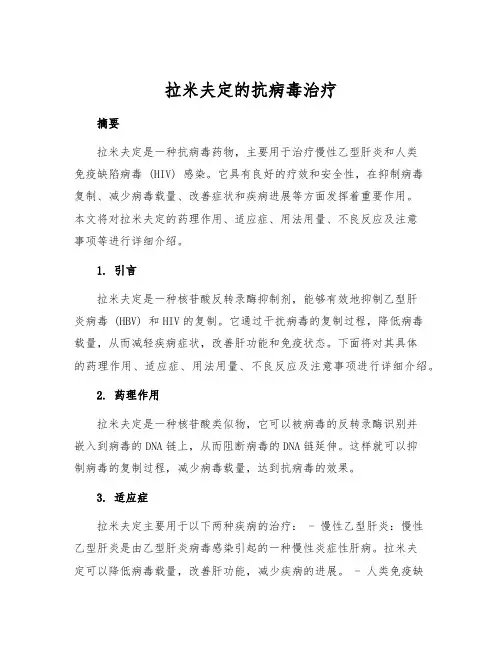

拉米夫定的抗病毒治疗摘要拉米夫定是一种抗病毒药物,主要用于治疗慢性乙型肝炎和人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染。

它具有良好的疗效和安全性,在抑制病毒复制、减少病毒载量、改善症状和疾病进展等方面发挥着重要作用。

本文将对拉米夫定的药理作用、适应症、用法用量、不良反应及注意事项等进行详细介绍。

1. 引言拉米夫定是一种核苷酸反转录酶抑制剂,能够有效地抑制乙型肝炎病毒 (HBV) 和HIV的复制。

它通过干扰病毒的复制过程,降低病毒载量,从而减轻疾病症状,改善肝功能和免疫状态。

下面将对其具体的药理作用、适应症、用法用量、不良反应及注意事项进行详细介绍。

2. 药理作用拉米夫定是一种核苷酸类似物,它可以被病毒的反转录酶识别并嵌入到病毒的DNA链上,从而阻断病毒的DNA链延伸。

这样就可以抑制病毒的复制过程,减少病毒载量,达到抗病毒的效果。

3. 适应症拉米夫定主要用于以下两种疾病的治疗: - 慢性乙型肝炎:慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染引起的一种慢性炎症性肝病。

拉米夫定可以降低病毒载量,改善肝功能,减少疾病的进展。

- 人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染:HIV感染会导致免疫系统功能失调,从而引发艾滋病。

拉米夫定可以控制HIV的复制,延缓疾病的进展,提高患者的生活质量。

4. 用法用量拉米夫定通常以口服片剂的形式使用。

具体的用法用量应根据患者的病情和医生的建议而定。

一般来说,成人慢性乙型肝炎的治疗方案为每日一次口服100毫克,疗程通常为1年或更长。

对于HIV感染,治疗方案可能会有所不同,应在医生指导下进行。

5. 不良反应拉米夫定的不良反应多数是轻度的,常见的不良反应包括头痛、乏力、恶心、腹泻等。

少数患者可能会出现肝功能异常、胃肠道不适、肌肉疼痛、血小板减少等严重不良反应。

在使用拉米夫定过程中,如果出现不适应当及时就医,并告知医生正在使用该药物。

6. 注意事项在使用拉米夫定前,应告知医生有关自身的病情、过敏史以及正在使用的其他药物。

常用抗病毒药物的不良反应处理常用抗病毒药物的不良反应处理随着科技的不断进步,抗病毒药物在医疗领域中的应用越来越广泛。

这些药物能有效地抑制病毒的生长和复制,帮助人们战胜各种病毒感染。

然而,抗病毒药物并非完全没有副作用,可能会引发一些不良反应。

本文将探讨常用抗病毒药物的不良反应以及相应的处理方法。

一、核苷类似物(Nucleoside Analogs)1. 阻断DNA链合成的药物:该类药物主要用于治疗疱疹病毒感染,如阿昔洛韦。

其常见的不良反应包括口腔溃疡、头痛、恶心和腹泻等。

处理方法如下:- 口腔溃疡:漱口用淡盐水或含硼酸溶液,避免辛辣、酸性食物刺激。

- 头痛:适当休息,避免过度用药。

- 恶心和腹泻:饭后服用,避免空腹用药。

2. 抑制逆转录酶的药物:该类药物常用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染,如拉米夫定。

其常见的不良反应包括肝功能异常、乏力、肌肉疼痛等。

处理方法如下:- 肝功能异常:定期进行血液检测以监测肝功能,避免饮酒和同时使用其他损害肝脏的药物。

- 乏力和肌肉疼痛:适当休息,避免过度用药。

二、蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitors)该类药物主要用于治疗HIV感染,如利托那韦。

其常见的不良反应包括胃肠道反应、高血脂症等。

处理方法如下:- 胃肠道反应:饭后服用,避免空腹用药;避免辛辣、刺激性食物。

- 高血脂症:控制饮食,减少脂肪摄入量;增加体育锻炼,维持适当体重。

三、嵌合抑制剂(Fusion Inhibitors)该类药物主要用于治疗HIV感染,如恩夫韦替尼。

其常见的不良反应包括皮肤反应、注射部位反应等。

处理方法如下:- 皮肤反应:保持皮肤清洁,适度保湿;如有严重症状,及时就诊。

- 注射部位反应:注意注射部位的清洁,避免感染;按医嘱更换注射部位。

四、核苷酸酶抑制剂(Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors)该类药物主要用于治疗乙型肝炎病毒(HBV)感染,如阿德福韦。

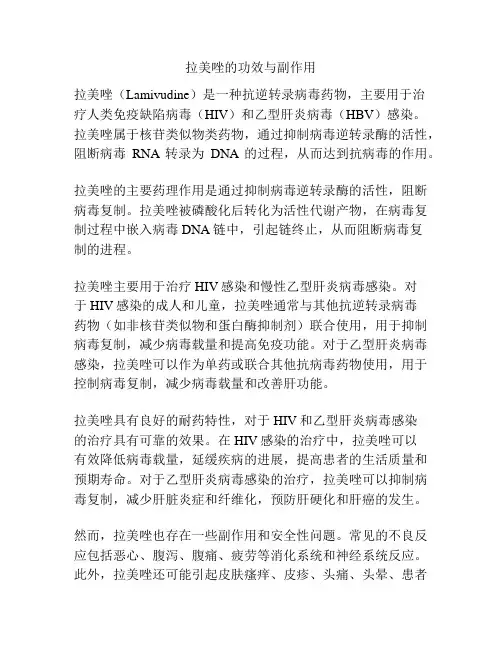

拉美唑的功效与副作用拉美唑(Lamivudine)是一种抗逆转录病毒药物,主要用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)和乙型肝炎病毒(HBV)感染。

拉美唑属于核苷类似物类药物,通过抑制病毒逆转录酶的活性,阻断病毒RNA转录为DNA的过程,从而达到抗病毒的作用。

拉美唑的主要药理作用是通过抑制病毒逆转录酶的活性,阻断病毒复制。

拉美唑被磷酸化后转化为活性代谢产物,在病毒复制过程中嵌入病毒DNA链中,引起链终止,从而阻断病毒复制的进程。

拉美唑主要用于治疗HIV感染和慢性乙型肝炎病毒感染。

对于HIV感染的成人和儿童,拉美唑通常与其他抗逆转录病毒药物(如非核苷类似物和蛋白酶抑制剂)联合使用,用于抑制病毒复制,减少病毒载量和提高免疫功能。

对于乙型肝炎病毒感染,拉美唑可以作为单药或联合其他抗病毒药物使用,用于控制病毒复制,减少病毒载量和改善肝功能。

拉美唑具有良好的耐药特性,对于HIV和乙型肝炎病毒感染的治疗具有可靠的效果。

在HIV感染的治疗中,拉美唑可以有效降低病毒载量,延缓疾病的进展,提高患者的生活质量和预期寿命。

对于乙型肝炎病毒感染的治疗,拉美唑可以抑制病毒复制,减少肝脏炎症和纤维化,预防肝硬化和肝癌的发生。

然而,拉美唑也存在一些副作用和安全性问题。

常见的不良反应包括恶心、腹泻、腹痛、疲劳等消化系统和神经系统反应。

此外,拉美唑还可能引起皮肤瘙痒、皮疹、头痛、头晕、患者情绪不佳等不良反应。

在长期使用拉美唑的过程中,还可能导致血液系统异常、肝功能异常、胰腺炎等严重副作用的发生。

大部分的不良反应通常是轻度的,可以通过减少剂量或停药解决,但有时也需要用其他相关药物进行处理。

此外,拉美唑还存在与其他药物相互作用的风险。

拉美唑与其他核苷类似物类药物(如阿那韦)联用时可能增加神经系统毒性,与三环抗抑郁药物联用可能增加血药浓度和导致中毒反应。

对于已用齐多夫定治疗的HIV感染者,拉美唑的抗病毒活性可能会降低。

因此,在使用拉美唑时,需注意避免与其他药物的相互作用,以确保治疗的安全和有效性。

了解核苷类酸类似物导致的肾损伤:知者不惧肾损伤是核苷酸类似物——阿德福韦和替诺福韦较为严重且不少见的不良反应,需要警惕和重视。

知晓了,就能够趋利避害。

(注:核苷类药物分为“核苷类似物”和“核苷酸类似物”,前者包括拉米夫定、替比夫定和恩替卡韦,后者包括阿德福韦、替诺福韦和TAF)一、肾功能受损伤,血液肌酐升高处理体内垃圾是肾脏的功能之一,体内代谢的小分子废物绝大多数在肾脏排泄。

令人费解的是:世间药物,有些先在肝脏里被代谢酶处理,然后变成无毒或低毒的产物从肾脏或胆汁排泄,有些药物却不被肝脏代谢以药物原形直接从肾脏排泄。

核苷类药物即如此,故更易伤肾。

肾脏由肾小球和肾小管两个系统组成。

前者是垃圾过滤系统,后者则相当于垃圾分拣和排泄系统。

肾小球内流淌的是血液,肾小管内流淌的近乎尿液。

关于核苷酸类似物导致的肾损害:有三个好消息是:(1)阿德福韦或替诺福韦损伤的主要不是肾小球,而是肾小管,所以损伤程度没有肾小球肾病那么严重。

(2)停药后损伤可终止、可逆转。

(3)导致肾衰竭的可能性不高,约0.2%。

老缪医生见过不少服药者发生蛋白尿和肌酐超标,未见过因此而肾衰竭的案例。

有一个坏消息是:一旦血肌酐超过正常上限,就必须停止使用核苷酸类似物,后续抗病毒治疗的难度加大。

处理策略:第一,慎重选择药物。

有基础肾病的人,使用阿德福韦或替诺福韦要慎重;已经有肾功能不全的人,不合适使用这两个药物;业已肾衰并在做血透者,倒是不必担忧“雪上加霜”的。

第二,强化临床监测。

无论是单用或是合并使用阿德福韦或替诺福韦,都要定期检查肾功能(肌酐);如果有条件或已疑有肾损伤者,应定期检查尿液中β2—微球蛋白和/或微量白蛋白,这两个指标都能反映肾小管早期和轻微损伤。

一旦肌酐超过正常值上限,说明肾损伤不轻,该调整治疗方案了。

另外,“尿常规”应该常规检测。

第三,更改用药方案。

(1)停药。

乃无奈的下策,终止抗病毒治疗会有什么后果?这还得看出现副作用之前的治疗效果,停药后复发的风险一定存在。

核苷类似物线粒体毒性机制及临床表现胡倩倩;时丽丽;谭初兵;张洁;潘晓菲;徐为人【期刊名称】《中国药理学与毒理学杂志》【年(卷),期】2013(027)005【摘要】核苷类似物是目前临床上治疗艾滋病、疱疹、慢性肝炎等病毒性疾病的首选药物,其抗病毒疗效确切,临床应用的安全性较好.但随着核苷类似物的长期使用,近年来关于其不良反应的报道也逐渐增多,例如肝毒性、中毒性肾损伤、肌病、乳酸酸中毒、周围神经病等.大量研究资料表明,此类不良反应主要来源于药物对线粒体功能的损伤,其机制主要包括线粒体DNA聚合酶γ活性受抑制、线粒体DNA突变、氧化应激、遗传易感性和单核苷酸多态性等.本文将以核苷类似物诱发线粒体功能损伤的机制为出发点,详细阐述此类药物临床应用中引起的不良反应.【总页数】4页(P885-888)【作者】胡倩倩;时丽丽;谭初兵;张洁;潘晓菲;徐为人【作者单位】天津医科大学基础医学院,天津300070;天津药物研究院天津市新药设计与发现重点实验室,天津300193;天津药物研究院天津市新药设计与发现重点实验室,天津300193;天津医科大学基础医学院,天津300070;天津医科大学基础医学院,天津300070;天津药物研究院天津市新药设计与发现重点实验室,天津300193【正文语种】中文【中图分类】R99;R978.7【相关文献】1.核苷类逆转录酶抑制剂线粒体毒性发病机制的研究进展 [J], 孙玉;陈德喜2.核苷类似物对小鼠肝细胞线粒体DNA ND1和ND4的影响 [J], 张维;乔录新;丁渭;陈德喜;张玉林3.核苷类似物对小鼠肝脏线粒体DNAD-loop区突变的影响 [J], 张维;乔录新;丁渭;陈德喜;张玉林4.1507例乙型病毒性肝炎患者对6种核苷类似物的耐药分析 [J], 武卫玮5.核苷类似物引起肝炎与乳酸血症后的致死性门脉高压、肝衰竭与线粒体机能异常[J], 李春元因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

目前,核苷类似物是治疗慢性乙型肝炎的主要药物。

核苷类抗乙型肝炎药物通过抑制肝细胞内乙型肝炎病毒(HBV )复制过程中所必需的HBV 聚合酶活性,与病毒的自然底物竞争或整合到病毒DNA 中,使DNA 链的延伸停止,从而阻止病毒的合成和复制,适用于HBV 活动性复制的慢性乙型肝炎患者。

目前国内主要应用的该类药物有:拉米夫定、阿德福韦酯、替比夫定、恩替卡韦和替诺福韦酯等[1,2]。

核苷类抗乙型肝炎药物可抑制人线粒体DNA 聚合酶,可使线粒体失去氧化脂肪酸与丙酮酸产生能量及氧化磷酸化偶联作用的功能,很多富含线粒体代谢活跃的器官与组织更易被累及而产生不同的临床表现。

本研究对2013年10月1日至2018年9月30日上海市药品不良反应监测平台及上海市中老年用药监测与评价平台中拉米夫定、阿德福韦酯、替比夫定、恩替卡韦和替诺福韦酯等5类核苷类抗乙型肝炎药物的不良反应数据进行研究,以探讨药品不良反应/药品不良事件(ADR /ADE )发生的相关因素,了解ADR /ADE 发生的特点及规律,为临床合理、安全用药提供参考。

1资料与方法1.1资料来源:收集2013年10月1日至2018年【摘要】目的对核苷类抗乙型肝炎药物不良反应进行研究以指导用药。

方法分析上海市药品不良反应监测平台及上海市中老年用药监测与评价平台中5类核苷类抗乙肝药物的不良反应数据,进行统计分析。

结果共收集2013年10月1日至2018年9月30日上报国家药品不良反应监测中心药品不良反应/药品不良事件(ADR /ADE )报告693例,其中最多的反应类型为一般的ADR /ADE ,医药公司呈报比例最高,18~65岁患者占比最多,74.2%患者使用了恩替卡韦,所有报告中核苷类抗乙型肝炎药物的中位用量为88.00限定日剂量(DDD ),累及的器官/系统主要依次是神经系统损害、胃肠系统损害和皮肤损害,用药开始至发生ADR/ADE 的中位时间为61d ,发生ADR /ADE 后好转的比例最高。

记者问:核苷(酸)类似物在抗肝病毒的治疗同时,对身响大吗?徐长风教授:总的说起来,这药物的安全性、有效性、心、呕吐和腹泻,这些副作用通常会逐渐消失。

还可能出现的一些副作用:如胃炎、高血糖、贫血,淋巴结病,脾肿大、乳酸酸中毒和脂肪变性,胰腺炎、横纹肌溶解、感觉异常,外周神经病变、呼吸系统的呼吸音粗糙或者哮鸣、脱发和瘙痒,但少见。

记者问:拉米夫定的副作用怎么样可以预防呢?徐长风教授:在应用拉米夫定前、后,都要充分评估患者的基础疾病和整体情况,如慢乙肝伴有二型糖尿病的患者,应该控制好血糖,积极治疗糖尿病,结合病情及时检测、检查,这些副作用多可以避免或者减轻的。

记者问:阿德福韦酯有哪一些副作用呢?徐长风教授:阿德福韦酯在人体内被快速转为阿德福韦,主要经肾排出,作用于近曲小管,影响其重吸收功能,致使对磷的重吸收减少,血磷降低和血清肌酐升高,因此具有潜在的肾毒性。

文献显示肾毒性可见于常规剂量10mg/d达48周以上者,表现为肾小管损伤,肾功能异常伴血磷下降。

对于长期服用阿德福韦酯的患者,即使肾功能正常,也要监测肾功能和血磷,尤其是同时服用肾损伤药物者,以免造成近端小管损害和肾性骨软化症。

相关的共识建议:1、阿德福韦酯或者联合拉米夫定的初治者,换用恩替卡韦;2、拉米夫定耐药加阿德福韦酯治疗的,可以换用丙酚替诺福韦;3、如果换用药物后出现病毒复制,可以恩替卡韦联合丙酚替诺福韦;4、应注意肾功能的监测早期指标,重视肾小管功能的损害;5、临床上应关注慢乙肝患者可能发生的肾功能损害,优先选择指南推荐的低风险药物如恩替卡韦、丙酚替诺福韦:6、医师要关注肾功能损害的新指标。

肾小管损伤的早期标志:如葡萄糖尿、β2- 微球蛋白/氨基酸尿、高磷酸盐尿、肾小管血磷酸盐(TmPO4)/肾小球滤过率(GFR)之比。

晚期标志: 肾小球滤过率(GFR) 降低、明显的蛋白尿、低磷酸血症、骨疾病、软骨化。

目前临床上对肾小管损伤的诊断更需要关注早期标志,当出现两个或以上早期标志时,可诊断为肾小管损伤。

治疗慢性乙型肝炎核苷(酸)类似物的不良反应

王定祥

【期刊名称】《药学与临床研究》

【年(卷),期】2010(18)6

【摘要】核苷(酸)类似物是治疗慢性乙型肝炎有效的药物,收集近期相关医学文献,介绍治疗慢性乙型肝炎核苷(酸)类似物的不良反应,为临床合理用药提供参考.临床医生在应用时要充分了解其不良反应,减少用药风险.

【总页数】3页(P563-565)

【作者】王定祥

【作者单位】南通大学附属海安医院,感染科,南通,226600

【正文语种】中文

【中图分类】R969.3

【相关文献】

1.核苷(酸)类似物治疗慢性乙型肝炎完全应答者联合α-干扰素继续治疗获得持续病毒学应答的初步报告 [J], 刘玉娟;李佳

2.核苷(酸)类似物治疗慢性乙型肝炎部分应答后加用α干扰素继续治疗疗效分析[J], 林琪;余雪平;苏智军;郭如意

3.核苷(酸)类似物治疗慢性乙型肝炎的不良反应荟萃 [J], 冯铁柱;岑枝梅

4.抗病毒治疗应答不佳的HBeAg阳性慢性乙型肝炎患者分别联合普通干扰素和核苷(酸)类似物治疗的疗效观察 [J], 徐志波;周玲玲

5.抗病毒治疗应答不佳的HBeAg阳性慢性乙型肝炎患者分别联合普通干扰素和核苷(酸)类似物治疗的疗效观察 [J], 屈小荣;李美英;张瑞琼

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

核苷类似物的不良反应最近十年,口服核苷(酸)类似物的应用使乙型肝炎治疗取得重大进展。

拉米夫定、阿德福韦酯、恩替卡韦、替比夫定和替诺福韦5 种药物已被批准用于治疗慢性乙型肝炎,其中前4种已在我国上市,替诺福韦也将在我国开展临床试验。

虽然药物获批程序非常严格,但某些发生率很低或在长期用药期间发生的不良反应仍可能被临床前试验和临床试验疏漏或忽视。

上述可能的不良反应仍须关注,因为多数应用核苷(酸)类似物的乙型肝炎患者须接受长期治疗,至少治疗4〜5年,部分患者甚至须终生治疗。

近日,国家食品药品监督管理局(SFDA发布第30期《药品不良反应信息通报》(以下简称《通报》),提醒医师警惕治疗乙型肝炎的核苷(酸)类抗病毒药替比夫定和拉米夫定的横纹肌溶解症。

《通报》发布后,该类药物引起的不良反应受到广泛关注。

笔者对抗乙型肝炎病毒(HBV核苷(酸)类似物引起的不良反应作一综述,供临床医师参考。

核苷(酸)类似物与DNA 聚合酶目前,所有口服抗HBV核苷(酸)类似物的药理作用均为通过与HBV DNA 聚合酶底物竞争以抑制DNA聚合酶,从而阻止HBV DNA复制。

药物在抑制病毒DNA聚合酶的同时,也可能对人体的DNA复制产生影响。

人类真核细胞包括5 种DNA聚合酶,分别为a、P Y S和&其中,DNA聚合酶a P S和£均位于细胞核内,参与细胞DNA的复制和修复,而DNA聚合酶丫则存在于线粒体并参与线粒体复制,也被称为线粒体DNA(mtDNA)聚合酶。

mtDNA 聚合酶损伤可能导致线粒体疾病。

虽然氟碘阿糖胞苷对病毒的抑制作用很强,但对人类细胞线粒体亦有毒性作用,应用该药9〜13周可诱发以乳酸酸中毒、肝衰竭、胰腺炎、肌病为主要表现的线粒体中毒综合征。

最典型事件是上世纪90 年代初期的氟碘阿糖胞苷临床试验,在接受氟碘阿糖胞苷治疗的15例患者中,有5例死于肝衰竭,因此该药临床试验被终止。

目前上市的核苷(酸)类似物主要作用于DNA聚合酶P和Y而在人体细胞DNA合成中起主要作用的为DNA聚合酶a和S;且药物对人类DNA聚合酶p 的抑制作用很弱,仅对人类DNA聚合酶丫有低水平抑制作用。

因此,目前上市的核苷(酸)类似物通常不影响人类DNA复制和修复。

但由于乙型肝炎治疗的长期性,该类药物仍可能对人细胞DNA聚合酶丫产生一定的毒性作用。

核苷(酸)类似物产生线粒体毒性的机制线粒体的生命周期有限,平均寿命约为10天,具有较高的更新率,因此须不断复制。

线粒体是一种半自主细胞器,既依赖核DNA(nDNA)编码、复制、转录和翻译,也有自己的蛋白质合成系统,可通过自身的DNA聚合酶自我合成。

由于在线粒体复制过程中,mtDNA呈裸露状态,无组蛋白保护,易受到侵害;同时,线粒体内缺乏较有效的修复系统,在复制时有不对称状态,出现的单链DNA有自发脱氨基作用,因此更易发生突变。

长期应用核苷(酸)类似物治疗可能对mtDNA聚合酶产生一定的抑制作用,导致细胞内mtDNA异常,其含量减少甚至耗竭(图1)。

线粒体是细胞内氧化磷酸化和形成三磷酸腺苷(ATP)的主要场所,也是调控细胞凋亡和活性氧产生的重要部位。

当线粒体异常或减少达一定程度时即可影响其氧化磷酸化功能,使ATP生成减少,出现细胞功能障碍或细胞凋亡。

在体外试验中,许多抗HBV核苷(酸)类似物在高于人类治疗剂量10〜100 倍时可表现出线粒体毒性。

图1核苷(酸)类似物相关线粒体毒性的发生机制A:线粒体内发生氧化磷酸化和能量代谢时须nDNA和mtDNA编码的蛋白参与。

B:当细胞内的核苷(酸)类似物浓度超过标准阈值时,人类DNA聚合酶丫活性可能被抑制。

如人类DNA聚合酶丫活性受抑制持续时间较长,细胞内mtDNA水平可能会由于复制受损而降低。

由于缺少与呼吸链相关的蛋白,且活性氧生成增多引起细胞内蛋白质、脂质和mtDNA进一步损伤,导致线粒体功能异常。

药物所致的常见线粒体疾病人体细胞中有几百甚至几千个线粒体,平均每个细胞内有300〜400个线粒体。

但线粒体在不同细胞中分布不一致,线粒体常集中分布于代谢活跃部位,如肌肉、心肌、神经、肝脏、肾脏、胰腺等组织的细胞中线粒体数量较多,因为这些组织须较多ATP供应能量。

另外,线粒体亦较常分布于有较多氧化反应底物的部位,例如脂肪滴,因为脂肪滴中含许多须被氧化的脂肪。

因此,该类药物所致的线粒体损害可能导致以下疾病发生:肌病、肾小管病、周围神经病、肝衰竭、乳酸酸中毒、心肌病和胰腺炎等。

不同的核苷(酸)类似物可能导致不同部位的线粒体损伤。

阿德福韦酯和替诺福韦均具有潜在的肾毒性,可引起肾小管病。

替比夫定可能导致肌病和周围神经病,与干扰素联合应用时,患者发生周围神经病的风险明显升高。

终末期肝病模型(MELD评分高的肝硬化患者在接受恩替卡韦治疗时,有发生乳酸酸中毒的风险。

另外,目前还有部分可疑为线粒体损害的个案报道,如拉米夫定引起横纹肌溶解,阿德福韦酯引起胰腺炎,恩替卡韦引起周围神经病等。

[1910401]■编后我国是一个慢性乙型肝炎患者众多的国家,其治疗被医师和患者所关注,尤其是长期治疗的安全性更是关注的焦点。

目前文献报告的抗乙肝病毒核苷(酸)类似物所致的不良反应主要包括肾小管病、肌病、周围神经病和乳酸酸中毒等,分别具有如下特点:1. 肾小管病主要见于阿德福韦酯和替诺福韦,其肾毒性均与药物剂量相关。

2. 肌病在应用核苷(酸)类似物治疗乙型肝炎的过程中,导致肌病的药物主要为替比夫定,亦有拉米夫定引起肌病的个案报道。

3. 周围神经病主要见于替比夫定与干扰素联合治疗,亦有恩替卡韦引起周围神经病的个案报道。

4.乳酸酸中毒核苷(酸)类似物相关的乳酸酸中毒既往主要见于艾滋病治疗,在抗HBV治疗中仅见个案报道,我国未见相关报道。

1.肾小管病概述肾毒性与药物剂量相关核苷(酸)类似物导致的肾小管病主要见于阿德福韦酯和替诺福韦,二者肾毒性与药物剂量相关。

当阿德福韦酯剂量大于30 mg/d 时,肾毒性发生率为22%~ 50%。

一项治疗慢性乙型肝炎的临床试验对患者予阿德福韦酯30 mg/d、10 mg/d 或安慰剂治疗48周,结果为,在应用阿德福韦酯30 mg/d 的患者中,有8%出现肾损害,而阿德福韦酯10 mg/d 的安全性与安慰剂相近,且仍有明显抗乙型肝炎病毒(HBV)活性。

因此,目前阿德福韦酯被批准用10 mg/d。

于治疗慢性乙型肝炎的剂量为长期应用阿德福韦酯10 mg/d 的肾毒性很低,在既往无肾病的患者中,应用阿德福韦酯1 年的肾毒性发生率为0,应用5 年的发生率为3%~8%。

对于等待肝移植或肝移植后的患者,虽然通常应用环孢素、他克莫司等有肾毒性的药物,但在接受阿德福韦酯10 mg/d 治疗1~3年后,仅4%的患者因肾毒性而中断治疗。

甚至肾移植、肾透析及肾功能不全患者在根据血清肌酐清除率调整药物剂量后,亦对阿德福韦酯有较好的耐受性。

关于替诺福韦的动物试验显示,短尾猴免疫缺陷病毒感染模型在长期应用替诺福韦时会出现剂量依赖性的肾小管毒性。

替诺福韦的肾毒性主要见于艾滋病治疗中,其发生率为4%~ 6%。

在慢性乙型肝炎治疗中,替诺福韦的肾毒性发生率显著低于阿德福韦酯。

在慢性乙型肝炎患者接受核苷(酸)类似物治疗的48周期间,在替诺福韦组(300 mg/d,426例)没有患者的血肌酐较基线升高 > 0.5 mg/dl在阿德福韦酯组(10 mg/d, 215例)有1例(0.5%)。

发病机制除线粒体毒性外,阿德福韦酯和替诺福韦相关肾小管病的发病机制还与人有机阴离子转运蛋白-1 (hOAT-1)对药物的聚集作用有关。

阿德福韦酯和替诺福韦这2 种药物均通过肾小管主动分泌的方式以原形经肾脏排泄。

有研究显示,hOAT-1对阿德福韦酯有较强的亲和力,可主动摄取阿德福韦酯,使其在肾脏近曲小管周围有较高的药物浓度。

在替诺福韦相关肾损害的患者中,亦存在这种现象。

肾小管周围较高浓度的药物可能抑制肾脏近曲小管细胞的mtDNA聚合酶,使线粒体肿大、变形,mtDNA的数量明显减少,从而影响肾小管的重吸收(尤其是肾小管对磷的重吸收)和分泌功能,严重时可导致肾小管细胞凋亡。

临床表现及预防在治疗慢性乙型肝炎的过程中,肾小管病临床表现通常较轻微,仅出现血 肌酐轻度升高和无症状的血磷降低,在停药或减小剂量后即可消失。

典型和重 症肾小管病罕见,多见于艾滋病治疗,或与用药过量和其他危险因素相关,主 要表现为肾性电解质紊乱、肾小管性酸中毒、肾性低血磷及骨质疏松、凡科尼(Fa neo n )综合征、急性肾小管坏死和急性肾衰竭。

患者接受阿德福韦酯和替诺福韦治疗期间,应尽量避免联用其他有肾毒性 的药物,定期复查肾功能和血磷,计算并根据肌酐清除率调整药物剂量,必要 时更换治疗方案。

典型病例病史简介患者男,40岁,身高161 cm,体重70 kg,因慢性乙型肝炎自2004年2月 于我院门诊接受治疗。

既往无肾脏病史。

患者1980年发现有HBV 感染,肝功能正常。

1996年因肝功能异常入院治 疗,接受干扰素治疗 3个月后因不能耐受不良反应而停药。

2000年 5月,开始 服用拉米夫定( 100 mg/d ), 2003 年 10 月因对拉米夫定耐药而自行停药,其后 肝功能再次异常。

2004年2月〜2005年2月再次服用拉米夫定,因耐药而再次 停药。

2006 年 12 月,患者于我院复查。

血液检查:丙氨酸氨基转移酶( ALT )140.9 U/L ,天冬氨酸氨基转移酶(AST 89.3 U/L ,总胆红素(TBIL ) 10.2 7.26 mmol/L ,空腹血糖 4.94其他生化检测指标均正常。

尿HBV DNA1.77 X 105 copies/ml2006年 1 2月,患者开始服用阿德福韦酯( 次,行肝肾功能及乙肝病毒学检测。

患者治疗依从性好, 常,6个月后HBV DNAV500COpies/m J 9个月时,患者 Cr升高至124町lol/L , a mol/L 肌酐(Cr ) 98 卩 mol/L 尿素氮(BUN )mmol/L ,血磷 0.98 mmol/L ,血钙 2.59 mmol/L ,常规指标正常。

HBsAg HBeAg 和HBcAb 阳性, 10 mg/d )。

每3个月随访13 个月后肝功能恢复正BUN 7.13 mmol/L,血磷正常,尿量正常,全身无水肿,计算其肌酐清除率为68.9 ml/min,继续按原剂量应用阿德福韦酯。

其后肝功能正常,HBV DNA寺续为检测下限(<500 copies/ml), BUN 7.13-9.83 mmol/L, Cr 124〜130gol/L,血磷0.76〜0.91 mmol/L。

治疗第2年9个月时,检测其Cr升高至166 gol/L , BUN9.46 mmol/L,血磷0.69 mmol/L,尿蛋白(-),计算肌酐清除率为49.9 ml/min,阿德福韦酯减量至10 mg qod。