80年代文化思潮

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:3

中国当代文学史知识点整理

1. 社会主义现实主义:这是 20 世纪 50 年代至 70 年代中国文学的主导思潮,强调文学要为社会主义服务,真实地反映现实生活。

2. “百花齐放,百家争鸣”方针:1956 年提出的文艺方针,鼓励文艺创作的多样性和创造性,促进了文艺的繁荣。

3. 伤痕文学:20 世纪 70 年代末至 80 年代初出现的一种文学思潮,以揭露和反思“文革”给人民带来的伤害为主题。

4. 改革文学:20 世纪 80 年代兴起的文学思潮,关注中国社会的改革开放进程,反映人民生活和社会变革。

5. 寻根文学:20 世纪 80 年代中期出现的文学思潮,主张从传统文化中寻找民族精神和文化根源。

6. 先锋文学:20 世纪 80 年代后期兴起的文学思潮,强调形式创新和艺术探索,代表作家有莫言、余华等。

7. 新写实主义:20 世纪 90 年代出现的文学思潮,关注现实生活中的普通人,强调真实、平实的写作风格。

8. 网络文学:随着互联网的发展而兴起的文学形式,具有广泛的参与性和互动性。

这些知识点只是中国当代文学史的一部分,还有许多其他重要的作家、作品和文学思潮值得关注和研究。

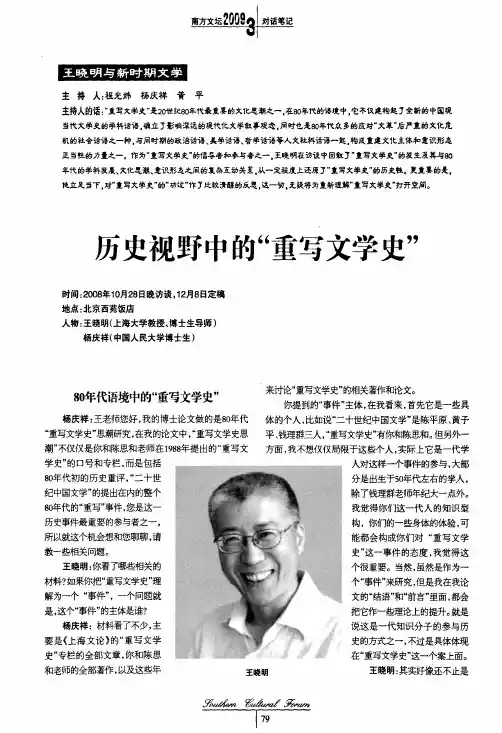

南方文坛20090对话笔记q主持人:程光炜杨庆祥黄平主持人的话:”重写文学史”是20世纪80年代最重要的文化思潮之一.在80年代的语境中.它不仅建构起了全新的中国现当代文学史的学科话语。

确立了影响深远的现代化文学叙事观念。

同时也是80年代众多的应对“文革”后严重的文化危机的社会i 舌--R .之一种.与同时期的政治话语、美学话语、哲学话语等人文社科话语一起。

构成童建文化主体和意识形态正当性的力量之一。

作为“重写文学史”的倡导者和参与者之一.王晓明在访谈中回叙了“羔写文学史”的发生及其与80年代的学科发展、文化思潮、意识形态之间的复杂互动关系.从一定程度上还原了”重写文学史“的历史性。

更重要的是.他立足当下.对“童写文学史”的“功过“作了比较清醒的反思。

这一切.无疑将为重新理解“重写文学史”打开空间。

历史视野中的“重写文学史’’时间:2008年I O ,EJ28日晚访谈。

12月8日定稿地点:北京西苑饭店人物:王晓明(上海大学教授、博士生导师)杨庆祥(中国人民大学博士生)80年代语境中的“重写文学史"杨庆祥:王老师您好,我的博士论文做的是80年代“重写文学史”思潮研究,在我的论文中,“重写文学史思潮”不仅仅是你和陈思和老师在1988年提出的“重写文学史”的口号和专栏,而是包括80年代初的历史重评,“二十世纪中国文学”的提出在内的整个80年代的“重写”事件,您是这一历史事件最重要的参与者之一,所以就这个机会想和您聊聊,请教一些相关问题。

王晓明:你看了哪些相关的材料?如果你把“重写文学史”理解为一个“事件”,一个问题就是,这个“事件”的主体是谁?杨庆祥:材料看了不少,主要是《上海文论》的“重写文学史”专栏的全部文章,你和陈思和老师的全部著作,以及这些年来讨论“重写文学史”的相关著作和论文。

你提到的“事件”主体,在我看来,首先它是一些具体的个人,比如说“二十世纪中国文学”是陈平原、黄子平、钱理群三人,“重写文学史”有你和陈思和。

80年代文学思潮与论争文艺领域中的改革.在新时期初期对僵化、极“左”观念进行全面清算和大规模重新辨识的基础上,开始在自身诸方面进行着切实的探索和重建。

中国文学开始坦然地面对世界,并积极地在对西方文艺的评介中觅取新的发展路径。

以现实主义为主潮的文学创作,逐步由对历史的反思转入到对改革中各种现实生活变化的关注,在现实主义艺术方法引导下恢复了自身尊严的新时期文学,开始在关注现实中实现着由“伤痕文学”、“反思文学”到关注现实的转交。

这一转变,不仅是文学自身的蜕变,也是文学对社会现实功利目的的深刻化。

在一定意义上,从80年代前期开始,文学取得了和现实生活发展的同步性。

文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

一、关于西方现代派的讨论引起对西方现代派文艺大讨论的是1982年《外国文学研究》发表徐迟的《现代化与现代派》一文。

其实.在这篇文章发表的前后,西方现代汉文学的话题,已被人们广泛注意到了,并逐步上升为热点问题。

徐迟在1978年3月就发表了《文学与“现代化”》一文;1979年3月,中国社会科学院外国文学研究所组织了一次关于“外国现代资产阶级文学评价问题的讨论”:从1980年下半年开始一直到1982年初,《外国文学研究》曾开辟“西方现代派文学研究”专栏,对此进行了深入的讨论。

徐迟《现代化与现代派》一文的着眼点是在我国大规模进行现代化建设的今天,文学如何适应并创造出与之相匹配的“现代化”文学。

由于徐文直接把西方现代派与中国新时期文艺的未来发展结合在一起,自然引起了人们的极大兴趣。

叶君健、冯骥才等著名作家也撰文予以支持。

他们认为.流行于西方的现代派文学思潮,决不是一群怪物们兴风作浪的产物,而是当今文坛世界必然会出现的易象,是文学史上的一场革命。

现代派文艺不仅来源于现实,而且反映了各种物质关系总和的精神内在。

他们认为,我国文坛应当有“马克思主义的现代主义”、“中国文学需要现代派”。

1978年以后的中国当代文学思潮梳理1978年以后的文学可以分为两大阶段:一、1978——1989文学思潮:80年代文学,摆脱了政治的束缚,但带有强烈的共名化特征。

二、90年代至今:文学进入无名化时期。

一、1978——1989文学思潮1978年——1989年的文学思潮可以以1985年为分界线划分为两个阶段:(一)1979—1985 新启蒙思潮70年代末80年代初,在文革结束、国家政治生活恢复正常的前提下,配合“思想解放”、“现代化”和“改革开放”的宏伟事业,“新启蒙”主义迅速成为主导性的思想潮流和文学意识。

这种启蒙意识根源于对文革封建主义肆虐时期的否定,也形成于对现代未来的渴望。

它是影响80年代文学创作的最为重要的主导性因素。

(1)这一时期的小说80年代前期的小说创作,从作品的主题上来看,可分为两种创作趋向:一是对历史、文革的叙述;一是对时代变动、改革的企望。

1、伤痕文学这是80年代文学中的第一个思潮流派。

直接起因于揭露文革的灾难,描述知青、知识分子、受迫害的官员在文革中的悲剧性遭遇。

伤痕文学走出了文革的假太空颂歌模式,直面血泪人生。

伤痕文学延续了20年代“问题小说”的思路,提出了一些尖锐的社会问题,其目的并不在小说形式的创新上,而是为“思想解放”和“拨乱反正”呐喊。

随着形势的发展,伤痕文学很快变成了对“前27年”历史给整整一代人造成的“伤痕”和“社会悲剧”的揭露,并试图从更深层的角度思考悲剧产生的社会文化根源。

伤痕文学首先是将“问题意识”作为创作冲动的基本点,与当时的社会和政治思潮基本吻合,其社会意义大于文学意义。

蓬勃发展时间为1979--1980年间。

刘心武的《班主任》(1977年11月)用艺术的形式对刚刚逝去的文革提出了质疑,标志“伤痕文学”的发端。

作品:卢新华《伤痕》从维熙《大墙下的红玉兰》冯骥才《啊!》莫应丰《将军吟》周克芹《许茂和他的女儿们》陈国凯《我应该怎么办》郑义《枫》韩少功《西望茅草地》叶辛《蹉跎岁月》遇罗锦《一个冬天的神话》陈世旭《小镇上的将军》2、反思文学反思文学是略晚于伤痕文学出现的一种文学思潮,是伤痕文学发展的深化和必然结果。

当代文学80年代重点该大纲目的是简要描述当代文学在80年代的重要性和意义。

在这个时期,当代文学经历了许多重要的变化和发展,对于我们理解和研究当代文学的发展具有重要意义。

在80年代,当代文学经历了繁荣和多样化的发展。

以下是该时期的一些重点和关键点:文化解放:80年代是中国文化解放的重要时期,文学作品逐渐从过去的政治限制中解放出来,展现了更加丰富和多样的创作形式和题材。

文学思潮:80年代是文学思潮迅速涌现的时期,包括现代主义、后现代主义、后经典主义等思潮的兴起,为当代文学注入了新的思想和艺术元素。

作家群体:80年代涌现出许多优秀的作家,他们通过自己的作品反映了当时社会的变革和现象,如___、___、___等。

重要作品:80年代涌现了许多重要的文学作品,如___的《活着》、___的《撒哈拉的故事》等,这些作品不仅在当时具有重要影响力,也对后来的文学发展产生了深远的影响。

文学批评与评论:80年代也是文学批评和评论蓬勃发展的时期,大量关于当代文学作品的批评和评论问世,为我们理解和解读这些作品提供了有益的参考和理论支持。

在总体上看,80年代是中国当代文学发展的重要时期,它标志着___转向了人文关怀和艺术追求,具有深远的历史意义和影响。

在80年代的当代文学中,出现了许多主要流派和代表作家。

以下是其中一些流派和作家,以及他们在当代文学中的影响。

现代主义文学作家:___主要作品:《活着》、《许三观卖血记》影响:___以其生动而深刻的描写方式,以及对人性和社会问题的深刻思考,成为80年代当代文学中的重要代表。

后现代主义文学作家:___主要作品:《红高粱家族》、《丰乳肥臀》影响:___以其独特的叙事风格,深入探讨人类存在的多个层面,引领了80年代当代文学中的后现代主义潮流。

现实主义文学作家:___主要作品:《洗澡》、《家》影响:___以其真实而细腻的描写方式,以及对人性和生活细节的关注,塑造了许多经典形象,对80年代当代文学产生重要影响。

□第三編1978年—1989年第十章八十年代文學思潮一理论思潮的阵歇性波动80年代的文学思潮大致以1985年为界,前期以高度政治化的“思想解放”为主,后期逐渐走向反文化性的文化热。

(一)“思想解放”与“拨乱反正”1文艺与政治关系的重新辨识和争鸣。

1980年“二为方针”(“为人民服务”和“为社会主义服务”)的明确提出,对新时期文艺复苏产生了巨大的推动作用。

2现实主义的争论:围绕现实主义的“真实性”诸方面问题而展开,并通过对相关作品的具体分析而逐步深入。

(二)80年代前期文学思潮特征1文学取得了和现实生活发展的同步性,文学创作以现实主义为主潮。

2文学领域内,从题材、主旨到手法、方法、风格都开始了全方位的向旧有格局的告别。

3自觉地、大规模地把西方20世纪以来各种现代文学、思潮作为革新文艺的主要参照。

4对文学中人性、人情、人道主义问题的讨论是此期规模最大、对文学产生广远影响的、最深刻的文艺思想激荡。

(三)80年代后期文学思潮思潮特征:1着眼于新格局的建立。

文学要求回到自身的呼声日渐普遍和高涨,文学在表现时代时如何进一步展现自己的独特性是作家们普遍关心和思考的问题。

表现在创作与文艺理论观念上。

2文学的本体性备受关注。

“表现生活”已完全代替了“反映生活”,艺术观念发生整体位移,文学创作的“现代性”特征愈加鲜明,文学从观念到创作开始了全方位突破。

影响较大的争鸣:1方法年是指1985年和1986年,又被称为“观念年”。

这两年间,文学批评方法的更新问题成为文学界的热门话题。

从1984年开始,经过1985年一年的发展,流行于当代西方的各种批评方法被大规模介绍进来,同时被批评家迅速运用到对新时期文学乃至过去文学的研究实践中。

有形式主义批评、结构主义、符号学、表现主义、象征主义、文化分析等,尤以“系统论、信息论、控制论”所谓“三论”的引入和运用最为普遍,代表性论文有林兴宅的《论阿Q的性格系统》、刘再复的《论人物性格的二重组合原理》等。

80年代文化思潮

——一个激情飞扬、万象更新的年代

“任何一个文化思潮的产生,一定是伴随着特定历史环境的。

”

“曾经有人这样形容八十年代:“一方面是理想、追求、拯救、承担、激情、淳朴、使命、信仰,一方面是空泛、贫乏、无能、天真、宏大、浪漫和膨胀。

”

社会背景

政治

政治控制与思想控制逐步被放松,它们已经不再是社会的主流,成了附属的,一边站的角色。

人们在大环境中获得了突破性的个人自由。

经济

改革开放后,计划经济开始向市场经济转型,整个社会的生活开始由贫困落后向温饱方向发展,物质利益的争取和生活劳动方面的发展进行的很快,以至于整个社会很快被这样的放手劳动与物质利益获得享受所笼罩。

文化

文化大革命结束,一场迅雷不及掩耳的思想解放迅速在国内展开。

70年代末与80年代,在这片被禁锢的土地上如百花绽放般出现了大批新鲜事物——《今天》杂志、朦胧诗歌、星星画展、伤痕文学、先锋文学、探索电影、美学热、沙龙聚会、老三届热,等等——这些曾在引起巨大反响的历史事件已然成为属于这个时代的符号象征。

“80年代的气氛和现在不一样,现在人们要表现自己的浪漫基本上用物质表现,比如说名车、豪宅、手机最新款式等。

但是从1980年代中期到1980年代末期,中国整个气氛是精神浪漫的气氛。

”

《今天》杂志今天杂志创刊于1985年8月,是由吉林省总工会主办的为全省职工群众服务的综合性期刊。

朦胧诗朦胧诗是兴起于20世纪70年代末到80年代初,是伴随着文学全面复苏而出现的一个新的诗歌艺术潮流。

朦胧诗又称新诗潮诗歌,是新诗潮诗歌运动的产物,因其在艺术形式上多用总体象征的手法,具有不透明性和多义性,所以被称为朦胧诗。

它以“叛逆”的精神,打破了当时现实主义创作原则一统诗坛的局面,为诗歌注入了新的生命力,同时也给新时期文学带来了一次意义深远的变革。

食指、北岛、顾城、舒婷、梁小斌、江河、杨炼是朦胧诗的代表诗人。

“朦胧诗”精神内涵的三个层面是:一是揭露和批判黑暗的社会,二是在黑暗中寻找光明、反思与探求意识以及浓厚的英雄主义色彩,三是在人道主义基础上建立起来的对“人”的特别关注。

北岛的《回答》:“告诉你吧,世界,/我—不—相—信!”

北岛的《一切》:“一切都是命运/一切都是烟云”。

顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛/我却用它来寻求光明”。

舒婷《致橡树》“我如果爱你,绝不像攀援的凌霄花,借你的高枝炫耀自己。

”

《会唱歌的鸢尾花》

在你的胸前

我已变成会唱歌的鸢尾花

你呼吸的轻风吹动我

在一片丁当响的月光下

用你宽宽的手掌

暂时

覆盖我吧

社会状态

远比今天更单纯、更简单、更少物质诱惑的年代。

改革开放的中国,到处充满了激情与憧憬。

经济建设成主旋律,流行文化崭露头角。

穷怕的中国人,一心一意想过上好日子。

风雷激荡,开启了一个启蒙的新时代。

纯粹、干净、执着,似乎一切都尽在把握。

冲动、放肆而又富有集体主义和崇高主义。

那些被束缚已久的声音终于可以放飞了,乱象横生,但是生机勃勃。

从“文革”中走过来的中国,开始拨乱反正,走上改革开放的道路,到处充满了激情与憧憬。

经济建设成为主旋律,流行文化开始崭露头角,一些流行语正是在这样的背景下,全面反映了人们的生活。

“五讲四美三热爱”:要“讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德”,要“语言美、心灵美、行为美、环境美” 要“热爱祖国、热爱社会主义、热爱党”

“脱贫致富”:改革之初,“投机倒把”还很流行,随着劳动致富光荣的观念深入人心,生活水平提高,“个体户”、“万元户”、“小康”、“迪斯科”、“交谊舞”、“镭射厅”进入了人们的生活。

“中国特色”、“脱贫致富”、“一国两制”、“合资企业”、“包产到户”、“转换机制”、“国优省优部优”、“公关”,这些流行语更充分体现中国社会政治经济领域的发展。

这其中,最流行的可能就是“脱贫致富”了。

有趣的是,消失了多年的“先生”、“小姐”、“女士”、“太太”等词汇逐渐回到人们的生活中来。

“你就像那冬天里的一把火”:1987年,歌星费翔在春晚上唱响了《冬天里的一把火》,也许,那首歌激越的旋律,可以代表那个年代人们的心声,此后的几年当中,这首歌风靡大江南北,全国各地都点起了这样的“一把火”,把属于八十年代的激情和憧憬渲染得淋漓尽致。

80年代多精神贵族,无论他们是诗人还是大学生、甚至普通的青年工人,总能找到属于自我的诗意栖息之地。

他们中的大多数人,拥有赤子之心,要在生命中直寻终极本真含义。

他们所处的环境,是改革开放之初的活跃期,刚刚从十年浩劫中跳出,他们要为自己找出路。

在物欲横流的今天,八十年代的许多美好虽然离我们渐行渐远,但那个时代所馈赠与我们的美好记忆,永远都不会被我们遗忘。

深爱那样的岁月,因为纯朴、简单、热情高涨总是出现在青春初始。

无法替代的美好永远停在心里,从未随着时间推移而淡化,让我们一起追忆,让我们一起在追忆里寻找灵魂的感动。