正常心电图各波段

- 格式:ppt

- 大小:3.64 MB

- 文档页数:21

心电图各种波段解析

1、P波:反映左右两心房去极过程电位和时间的变化。

电刺激由窦房结产生,经由节间传导通路而扩散至左右心房。

直立向上而顶端钝圆平滑,但AVR导联中的P波是倒置的,正常时节为0.06~0.12秒,电压小于0.22~0.25mvo

2、P-R间期:指以P波起点到QRS波群起点的时间间隔。

代表心房开始去极至心室开始去极的时间。

正常时间为0.12~0.2秒。

3、QRS波群:反映左右两心室去极过程中电位和时间的变化。

在QRS波群第一个向下的波形就是Q波,正常时间小于0.04秒。

R波是一个高尖向上的波形,S波是在R波以后的向下的波形,正常QRS波群时间为0.06-0.1秒。

4、*T段:从QRS波群终点到T波起点的间段,反映心室复极早期的电位和时间变化。

正常的ST段应该在水平基线,在任何导联其向下偏移不超过0.05mv,向上偏移不超过0.1mvo

5、T波:反映心室复极后期的电位变化。

正常时间为0.1~0.25秒,电压为0.1~0.8mv0

6、Q・T间期:指从QRS波群起点到T波终点的时间,反映心室去极与心室复极的总时间,正常一般在0.36~0.44秒之间。

7、U波:代表心室肌的激后电位,在T波之后0.02~0.04秒出现,方向与T

波一致。

心电图各波段正常范围P波(1)左右心房期除极波意义:P波时间>0.11S左房肥大(2)方向:向上ⅠⅡavF、V3—V6(3)形态:图顶形切迹<0.04S(4)时间<0.11S(5)电压:胸导:<0.2mv肢导:<0.25 mv(二)P—R间期:1、激动心房传到心室所需时间2、正常心率60—100次/分P—R间期范围0.12—0.20S意义:P—R延长>0.20S:生理性:老年人运动员病理性:房室传导阻滞P—R间期范围:0.12—0.20S意义:P—R缩短<0.12S:主要见于预激综合症生理性见于心率加快,年龄越小(三)QRS波群:1、代表左右心室期除极1、时间:0.06—0.10S室壁激动时间V1V2<0.03S V5V6<0.05S时间延长表示心室肥大或心室内传导阻滞2、波形和振幅:肢导:avL R<1.2mL avF R<2.0mV若超过可能左室肥大胸导:V1、V2 R rS R/S<1 R1<1.0mv V5V6 R<2.5mvV3 R与S波大致相等3、低电压;R+S或Q+R绝对值和均小于0.5mV见于肺气肿心包积液,全身水肿。

Q波(1)ⅢavL除处其他导联,Q波<1/4R波(2)时间<0.04S V1V2不应有q波可有QS型超过正常范围Q波称为异常Q波,最常见于心肌梗死。

S—T段:代表心室除极结束至复极开始的一段时间正常应在S—T段为一等电位线。

S—T段下移<0.05mv可见于心肌缺血、心肌损伤等。

S—T段上抬,在肢导、胸导V4—V6<0.1mv,V1—V3<0.3mv。

见急性心梗心包炎T波;心室复极波形1、方向:与QRS波群主波方向一致,在Ⅰ、Ⅱ、V4—V6直立;avR倒置Ⅰ、avF、avL、V1—V3等导联可以直立,双向、倒置,如果在V1直立,V3就不能倒置2、振幅:T波不应低于1/10R,胸导T可达1.2—1.5mvV1导联T波<0.4mv ,V1T波过高可见于正常人,也可见于心肌梗塞早期,高血钾Q—T间期:正常范围:0.32—0.44S增大见于心甘情愿肌损害,心肌缺血,低血钾缩短见于高血Ca洋地黄效应U波;T波后0.02—0.04S出现小波,与T波方向一致,一般V3最清楚,但不超过0.2mv,U波增高常见于血K过低,U波倒置,冠心病,心肌损害。

正常心电图波形的正常范围研究心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是通过记录心脏电活动来评估心脏功能的常用检查方法。

正常心电图波形的正常范围研究对于正确诊断心脏疾病和评估患者的心脏健康状态非常重要。

本文将针对正常心电图波形的各项指标进行研究,并综合分析其正常范围。

正常心电图波形图包括P波、PR间期、QRS波群、ST段和T波等多个指标,下面我们将逐一进行研究。

1. P波:P波是心脏房室颤动的起始波,代表心脏的房性除极和房性收缩。

正常条件下,P波的振幅通常应小于或等于2.5mm,并且持续时间通常应小于或等于0.12秒。

2. PR间期:PR间期是指从P波的开始到QRS波群的开始所经历的时间。

正常情况下,PR间期应为0.12-0.20秒,反映了心房传导延迟以及心房和心室之间的传导速度。

3. QRS波群:QRS波群代表着心脏的室性除极和室性收缩。

正常情况下,QRS波群的持续时间通常应小于或等于0.12秒。

Q波的深度通常应小于直接相邻R波的幅度的1/4。

4. ST段:ST段出现在QRS波群之后,T波之前。

正常情况下,ST段应该是等电位线,即位于基线水平附近,没有明显的上升或下降。

ST段的上升或下降可能提示心肌缺血、心肌损伤或电解质紊乱等问题。

5. T波T波代表心室肌的复极过程。

正常情况下,T波应为正向波,其幅度应小于或等于0.5mV。

T波的形态和持续时间可能会受到一些因素的影响,如心率、电解质紊乱和药物等。

总结,正常心电图波形的正常范围研究显示,各项指标在特定的时间范围内,可以在临床上进行正确的心脏健康评估。

然而,需要注意的是,正常范围的定义可能因个体差异、年龄、性别、意识状态、运动和药物等因素而有所变化。

因此,在对患者进行心电图分析时,医生需要综合考虑患者个体差异和心脏病理改变等因素,以做出正确的判断和诊断。

需要强调的是,本文仅对正常心电图波形的正常范围进行了简要的研究和介绍,仅供参考之用。

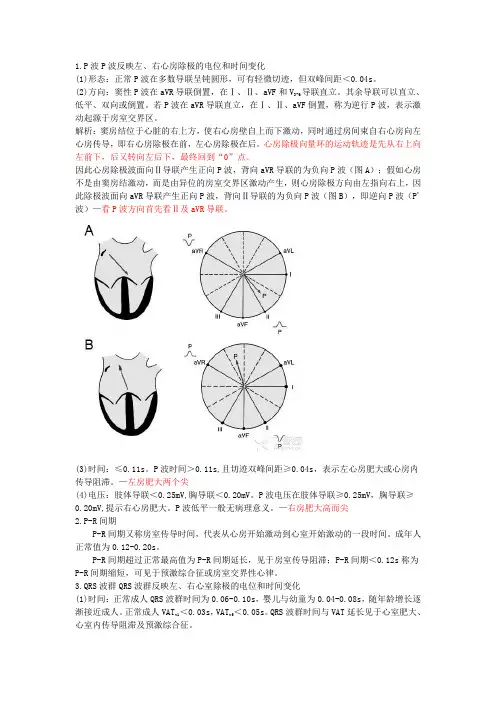

1.P波P波反映左、右心房除极的电位和时间变化(1)形态:正常P波在多数导联呈钝圆形,可有轻微切迹,但双峰间距<0.04s。

(2)方向:窦性P波在aVR导联倒置,在Ⅰ、Ⅱ、aVF和V3-6导联直立。

其余导联可以直立、低平、双向或倒置。

若P波在aVR导联直立,在Ⅰ、Ⅱ、aVF倒置,称为逆行P波,表示激动起源于房室交界区。

解析:窦房结位于心脏的右上方,使右心房壁自上而下激动,同时通过房间束自右心房向左心房传导,即右心房除极在前,左心房除极在后。

心房除极向量环的运动轨迹是先从右上向左前下,后又转向左后下,最终回到“0”点。

因此心房除极波面向Ⅱ导联产生正向P波,背向aVR导联的为负向P波(图A);假如心房不是由窦房结激动,而是由异位的房室交界区激动产生,则心房除极方向由左指向右上,因此除极波面向aVR导联产生正向P波,背向Ⅱ导联的为负向P波(图B),即逆向P波(P'波)—看P波方向首先看Ⅱ及aVR导联。

(3)时间:≤0.11s。

P波时间>0.11s,且切迹双峰间距≥0.04s,表示左心房肥大或心房内传导阻滞。

—左房肥大两个尖(4)电压:肢体导联<0.25mV,胸导联<0.20mV。

P波电压在肢体导联≥0.25mV,胸导联≥0.20mV,提示右心房肥大。

P波低平一般无病理意义。

—右房肥大高而尖2.P-R间期P-R间期又称房室传导时间,代表从心房开始激动到心室开始激动的一段时间。

成年人正常值为0.12-0.20s。

P-R间期超过正常最高值为P-R间期延长,见于房室传导阻滞;P-R间期<0.12s称为P-R间期缩短,可见于预激综合征或房室交界性心律。

3.QRS波群QRS波群反映左、右心室除极的电位和时间变化(1)时间:正常成人QRS波群时间为0.06-0.10s,婴儿与幼童为0.04-0.08s,随年龄增长逐渐接近成人。

正常成人VAT v1<0.03s,VAT v5<0.05s。

QRS波群时间与VAT延长见于心室肥大、心室内传导阻滞及预激综合征。

正常心电图各波段的正常值及意义如下:(1)P波:呈钝圆形,可有轻微切迹。

P波宽度不超过0.11秒,振幅不超过0.25毫伏。

P波方向在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-6导联直立,aVR导联倒置。

在Ⅲ、aVL、V1-3导联可直立、倒置或双向。

P波的振幅和宽度超过上述范围即为异常,常表示心房肥大。

P波在aVR导联直立,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置者称为逆行型P波,表示激动自房室交界区向心房逆行传导,常见于房室交界性心律,这是一种异位心律。

(2)PR间期:即由P波起点到QRS波群起点间的时间。

一般成人P-R间期为0.12~0.20秒。

P-R间期随心率与年龄而变化,年龄越大或心率越慢,其PR间期越长。

P-R间期延长常表示激动通过房室交界区的时间延长,说明有房室传导障碍,常见于房室传导阻滞等。

(3)QRS波群:代表两心室除极和最早期复极过程的电位和时间变化。

①QRS波群时间:正常成人为0.06~0.10秒,儿童为0.04~0.08秒。

V1、V2导联的室壁激动时间小于0.03秒,V5、V6的室壁激动时间小于0.05秒。

QRS波群时间或室壁激动时间延长常见于心室肥大或心室内传导阻滞等。

②QRS波群振幅:加压单极肢体导联aVL导联R波不超过1.2毫伏,aVF导联R 波不超过2.0毫伏。

如超过此值,可能为左室肥大。

aVR导联R波不应超过0 .5毫伏,超过此值,可能为右室肥大。

如果六个肢体导联每个QRS波群电压(R+S 或Q+R的算术和)均小于0.5毫伏或每个心前导联QRS电压的算术和均不超过0.8毫伏称为低电压,见于肺气肿、心包积液、全身浮肿、粘液水肿、心肌损害,但亦见于极少数的正常人等。

个别导联QRS波群振幅很小,并无意义。

心前导联:V1、V2导联呈rS型、R/S<1,RV1一般不超过1.0毫伏。

V5、V6导联主波向上,呈qR、qRS、Rs或R型,R波不超过2.5毫伏,R/S>1。

在V3导联,R波同S波的振幅大致相等。

正常人,自V1至V5,R波逐渐增高,S波逐渐减小(4)Q波:除aVR导联可呈QS或Qr型外,其他导联Q波的振幅不得超过同导联R 波的1/4,时间不超过0.04秒,而且无切迹。

正常心电图各波段的正常值及意义如下:(1)P波:呈钝圆形,可有轻微切迹。

P波宽度不超过0.11秒,振幅不超过0.25毫伏。

P波方向在Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-6导联直立,aVR导联倒置。

在Ⅲ、aVL、V1-3导联可直立、倒置或双向。

P波的振幅和宽度超过上述范围即为异常,常表示心房肥大。

P波在aVR导联直立,Ⅱ、Ⅲ、aVF导联倒置者称为逆行型P波,表示激动自房室交界区向心房逆行传导,常见于房室交界性心律,这是一种异位心律。

(2)PR间期:即由P波起点到QRS波群起点间的时间。

一般成人P-R间期为0.12~0.20秒。

P-R间期随心率与年龄而变化,年龄越大或心率越慢,其PR间期越长。

P-R间期延长常表示激动通过房室交界区的时间延长,说明有房室传导障碍,常见于房室传导阻滞等。

(3)QRS波群:代表两心室除极和最早期复极过程的电位和时间变化。

①QRS波群时间:正常成人为0.06~0.10秒,儿童为0.04~0.08秒。

V1、V2导联的室壁激动时间小于0.03秒,V5、V6的室壁激动时间小于0.05秒。

QRS波群时间或室壁激动时间延长常见于心室肥大或心室内传导阻滞等。

②QRS波群振幅:加压单极肢体导联aVL导联R波不超过1.2毫伏,aVF导联R 波不超过2.0毫伏。

如超过此值,可能为左室肥大。

aVR导联R波不应超过0 .5毫伏,超过此值,可能为右室肥大。

如果六个肢体导联每个QRS波群电压(R+S 或Q+R的算术和)均小于0.5毫伏或每个心前导联QRS电压的算术和均不超过0.8毫伏称为低电压,见于肺气肿、心包积液、全身浮肿、粘液水肿、心肌损害,但亦见于极少数的正常人等。

个别导联QRS波群振幅很小,并无意义。

心前导联:V1、V2导联呈rS型、R/S<1,RV1一般不超过1.0毫伏。

V5、V6导联主波向上,呈qR、qRS、Rs或R型,R波不超过2.5毫伏,R/S>1。

在V3导联,R波同S波的振幅大致相等。

正常人,自V1至V5,R波逐渐增高,S波逐渐减小(4)Q波:除aVR导联可呈QS或Qr型外,其他导联Q波的振幅不得超过同导联R 波的1/4,时间不超过0.04秒,而且无切迹。

心电图各波段正常值及其意义心电图是通过记录心脏电活动,并以图形化形式表示出来的一种医学检查方法。

心电图通过记录心脏电活动的变化,可以帮助医生判断心脏的运作状况,诊断是否存在心脏疾病等方面提供依据。

在心电图中,不同的波形代表着不同性质的信号,因此,对于不同波段的正常值及其含义的了解非常重要。

P波P波是心电图中表示心房收缩的第一个正波,又称为房性波。

正常情况下,P波的时长约为0.08秒,振幅不超过0.25毫伏。

P波的主要作用是激发心室的收缩,如果P波出现异常,则可能表示存在心房颤动等问题。

PR间期PR间期是心电图中表示房室结和希氏束的传导时间,即心房收缩结束后到心室收缩开始之间的时间间隔。

正常情况下,PR间期的时长为0.12-0.2秒,如果PR间期时间过短,则可能出现房室早搏等问题。

如果PR间期时间过长,则可能出现房室传导阻滞等问题。

QRS波QRS波是心电图中表示心室的电活动的波段,它由三个波组成,分别是Q波、R波和S波。

正常情况下,QRS波的时间一般在0.06-0.1秒之间,振幅不超过1.5毫伏。

如果QRS波形态异常,则可能表示存在心室肥大、心室内传导阻滞等问题。

ST段ST段是从QRS波的末尾到T波的起点之间的时间段,它通常被用来观察心室的充电状态和失衡情况。

正常情况下,ST段应该水平,如果出现明显的抬高或降低,则可能表示存在心肌缺血或心肌梗死等问题。

T波T波是心电图中表示心室舒张的波段。

正常情况下,T波呈现一个向上的圆顶形状,时间一般在0.15秒以内,振幅在0.5毫伏以内。

如果T波出现异常,则可能表示存在心肌缺血、心肌炎症等问题。

以上就是心电图各波段的正常值及其意义。

对于医学工作者和患者来说,了解这些数据有助于更好地理解心脏的电活动变化,对于预防和诊治心脏疾病都有很重要的作用。

心电图各波段、间期的正常范围1 P波正常P波圆钝,有时可有轻度切迹。

窦房结位于右心房,因此激动首先传到右心房,较晚传到左心房,故P波前1/3代表右心房除极,中1/3代表左右心房同时除极,后1/3代表左心房除极。

心房除极的综合向量指向左下方,所以P波在aVF导联是倒置的,在Ⅰ、Ⅱ、aVF、Ⅴ3~Ⅴ6导联直立,在Ⅲ、aVL、Ⅴ1、Ⅴ2、导联可以直立、倒置或呈双向。

P波宽度不超过0.11s。

P波振幅在肢导联不超过0.25mV,胸导联不超过0.2mV。

P波时间超过正常范围见于左心房肥大,振幅超过正常范围表示右心房肥大。

如果P波在Ⅰ、Ⅱ、aVF导联倒置,而在aVF导联直立,则称为逆行P波,表示激动起源于房室交界区。

2 P—R间期P—R间期与心率快慢有关,成年人心率在60~100次/分,P—R间期正常范围是0.12~0.20s。

心率越快,P—R间期越短,反之越长。

老年人和心率过缓者P—R间期可略延长,但不超过0.22。

P—R间期延长,表示有房室传导阻滞。

3 QRS波群(1)、正常成人QRS波群时间为0.06s~0.10s,不超过0.11s。

QRS波群时间延长见于心室肥大和室内传导阻滞。

(2)波形与振幅1)胸导联:正常成人QRS波群:从Ⅴ1~Ⅴ6导联,R波逐渐增高,S波逐渐减小。

Ⅴ1Ⅴ3导联多呈rS形,R/S<1,RⅤ1不超过去1.0mV,Ⅴ5 Ⅴ6导联可以呈qRs、qR、Rs形或R形,RVⅤ5<2.5mV,R/S>1,Ⅴ3导联多呈RS形大致等于1。

2)肢体导联:标准导联的QRS波群在没有电轴偏移情况下,其主波向上,导联的波不超过1.5mV,aVF导联的QRS波群,主波向下,可呈rS、rSrˊ、Qr或QS形,R波一般不超过0.5mV。

aVL与aVF导联的QRS波群可呈qR、Rs、R形,也可呈rS形,aVL导联的R波不超过1.2mV,aVF导联的R波不超过2.0mV。

3)Q波:正常除aVF导联可呈QS或Q外,其他导联Q波时间一般不超过0.04,振幅不超过同导联R波的1/4,且无切迹。

心电图各波与波段的正常值及异样的临床意义一、P波P波是心房的除极波。

开端部分为右房除极所形成,后半部分主要由左房除极所形成。

正常 P 波矮小,顶稍圆钝或伴小切迹 , 其时限< 0.11s 。

电压:肢导联<,胸导联<。

当 P 波方向不切合窦性P 波标准、电压过高或时限过宽时为P 波异样。

P波异样:1、P 波增宽。

P 波时限≥ 0.11s 为增宽。

P 波时限≥0.11s ,<0.12s 称房内传导延缓。

P 波时限≥0.12s ,称房内传导阻滞。

典型增宽 P 波称二尖瓣 P 波,其时限≥ 0.12s ,呈 M形或双峰样,峰间距≥ 0.04s ,部分可呈圆顶形。

此改变一般在 I 、aVL、V3-V6 导联较显然。

aVR导联多呈 W形。

P波增宽的临床意义:(1)左房肥大或扩大。

可由“风心”二尖瓣狭小,或二尖瓣狭小伴闭锁不全惹起。

也可见于部分惹起左房长久负荷过重的“先心”、左心衰竭等。

(2)左房负荷过重。

冠芥蒂时,可因左心室舒张末期压力增高而惹起左房内压力增高使P 波增宽;急性左心衰竭致左房压力增高使P 波增宽;纯真二尖瓣返流初期左房负荷过重使P 波增宽。

这集中状况心房大小均可正常。

(3)房内传导延和缓阻滞。

当房内前结间束的左房分支—巴赫曼氏束 (Bachmann)出现传导延缓或阻滞时,激动在房内传导次序改变或传导时间延伸,进而 P 波增宽。

此状况常见于老年人,属老年性传导纤维退行性变所致。

(4)心房梗死。

心房梗死可使心房除极次序改变,除极时间延伸, P 波增宽,并有 P-R 段偏移。

(5)房性异位节律。

房性心律心房除极次序改变,心房激动传导最先主要为心房肌间传导,使除极时间延伸,P 波增宽。

2、P 波电压增高。

正常P 波较低钝,电压< 0.25mV ,当 P 波在 II 、III 、aVF导联呈顶尖型,时限正常,电压大于,如 V1导联正向部分 P 波电压>(国家考试中心用),双向时≥0.30mV (国家考试中心用)称肺型 P 波。

正常心电图各波段正常值1.P前1/3右房除极,后1/3左房,中1/3左、右房。

窦性:Ⅰ、Ⅱ、aVF、V4-V6直立,aVR倒置激动源于房室交界:Ⅱ、Ⅲ、aVF倒置,aVR直立,(逆行P波)宽度<0.11s。

若有切迹或双峰,峰距<0.04s,。

振幅:肢导<0.25mV。

胸导<0.2mV,PtfV1<0.04mV。

<0.05mV,无意义。

2.P-R 0.12~0.20s,老年人心动过缓,P-R延长不能>0.22s。

3.QRS 肢导:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ在无电轴偏转时主波向上,aVR向下,Ⅲ波越高,aVL越深。

胸导:R逐高,S逐浅。

V1-2,主波向下多呈rS,R/S<1;V5-6主波向上多呈qR或Rs,R/S>1;V3-4R/S≈1。

Q应小于同导联R波1/4,时间<0.04s。

主波向下的波(aVR除外,主要V1、V2)不应出现Q波,但可呈QS。

正常:0.06~0.10s室壁激动时间(V AT):R峰,V1-2<0.03s,V5-6<0.05s。

电压:肢体:R aVL<1.2mV,R aVF <2.0mV,R aVR<0.5mV,RⅠ+RⅢ<2.5mV。

胸导:R V1<1.0mV,R V1+S V5<1.2mV,R V5<2.5mV,R V5+S V1<4.0mV男或3.5mV女低电压:肢导<0.5mV,胸导<0.8mV。

4.ST 下移<0.05mV,ST上移,在肢导及V4-6<0.1mV,V1-2<0.3mV,V3<0.5mV。

5.T 一般与QRS主波方向一致,Ⅰ、Ⅱ、V4-6直立,aVR倒置。

电压:<R的1/10,称低平。

胸导可达1.2~1.5mV。

6.QT 心率:60~100bpm,QT间期为0.32~0.44s,QTc=QT/√R-R,应<0.44s。

心电图各波与波段的正常值及异常的临床意义一、P波P波是心房的除极波。

起始部分为右房除极所形成,后半部分主要由左房除极所形成。

正常P波矮小,顶稍圆钝或伴小切迹 , 其时限<0.11s。

电压:肢导联<0.25mV,胸导联<0.20mV。

当P波方向不符合窦性P波标准、电压过高或时限过宽时为P波异常。

P波异常:1、P波增宽。

P波时限≥0.11s为增宽。

P波时限≥0.11s,<0.12s称房内传导延缓。

P波时限≥0.12s,称房内传导阻滞。

典型增宽P波称二尖瓣P波,其时限≥0.12s,呈M形或双峰样,峰间距≥0.04s,部分可呈圆顶形。

此改变一般在I、aVL、V3-V6导联较明显。

aVR导联多呈W形。

P波增宽的临床意义:(1)左房肥大或扩大。

可由“风心”二尖瓣狭窄,或二尖瓣狭窄伴闭锁不全引起。

也可见于部分引起左房长期负荷过重的“先心”、左心衰竭等。

(2)左房负荷过重。

冠心病时,可因左心室舒张末期压力增高而引起左房内压力增高使P波增宽;急性左心衰竭致左房压力增高使P波增宽;单纯二尖瓣返流早期左房负荷过重使P波增宽。

这集中情况心房大小均可正常。

(3)房内传导延缓和阻滞。

当房内前结间束的左房分支—巴赫曼氏束(Bachmann)出现传导延缓或阻滞时,激动在房内传导顺序改变或传导时间延长,从而P波增宽。

此情况多见于老年人,属老年性传导纤维退行性变所致。

(4)心房梗死。

心房梗死可使心房除极顺序改变,除极时间延长,P波增宽,并有P-R段偏移。

(5)房性异位节律。

房性心律心房除极顺序改变,心房激动传导最初主要为心房肌间传导,使除极时间延长,P波增宽。

2、P波电压增高。

正常P波较低钝,电压<0.25mV ,当P波在II、III、aVF导联呈顶尖型,时限正常,电压大于0.25mV,如V1导联正向部分P波电压>0.20mV (国家考试中心用0.15mV),双向时≥ 0.30mV (国家考试中心用0.20mV)称肺型P波。

如V1等胸导联P波电压增高,且大于II、III、aVF导联的电压时常称为先心性P波(先心性P波时II、III、aVF导联的P 波电压可正常)。

正常心电图导联的波形解读心电图(Electrocardiogram,简称ECG)是一种反映心脏电活动的记录方法。

正常心电图导联包括P波、PR间期、QRS波群、ST段、T波等几个波形,通过对这些波形的解读可以帮助判断患者的心脏功能和是否存在心脏问题。

P波是指心房除极开始到心房肌复极结束的时间段,它代表心房传导,正常情况下应该呈向上凸起且均匀的形状。

若P波低平、呈负向或形态异常,可能提示心房传导异常。

PR间期是指P波结束到QRS波群开始的时间,它代表心房传导延迟,正常情况下应该在0.12-0.20秒之间。

若PR间期过短,可能提示心房下传速度加快;若PR间期过长,可能提示心房传导延迟。

QRS波群代表心室除极,它的宽度和形态变化可以反映心室的除极时间和传导速度。

正常情况下QRS波群应该窄于0.12秒。

若QRS波群宽于0.12秒,可能提示心室传导延迟或心室肥厚。

ST段是指QRS波群结束到T波开始的时间,它代表心室除极结束到复极开始的时间段。

正常情况下ST段应该与基线平行,若ST段呈现高低、抬高或压低的情况,可能提示心肌缺血或梗死。

T波是指心室肌复极,正常情况下应该向上凸起且对称。

若T波倒置、高耸或低平,可能提示心肌缺血、缺氧、药物影响或电解质紊乱等问题。

此外,还可以根据波形间的关系来解读心电图。

例如,PR间期正常而QRS波群宽大于0.12秒,可能提示心室传导阻滞;P波存在而QRS波群缺失,可能提示心室停搏等。

总之,正常心电图导联的波形解读可以从P波、PR间期、QRS波群、ST段和T波等多个方面来进行。

通过对这些波形的准确解读,可以帮助医生判断心脏功能和存在的问题,并选择合适的治疗措施。

因此,在临床应用中,准确解读心电图是非常重要的一步。

但需要注意,心电图仅仅是一种辅助诊断手段,临床医生应该结合患者的病史、体检和其他检查结果综合判断,以做出准确的诊断和治疗方案。