陈寅恪先生诗选

- 格式:doc

- 大小:50.50 KB

- 文档页数:4

陈寅恪诗歌鉴赏:戊寅年蒙自七夕原诗:戊寅年蒙自七夕银汉横窗照客愁,凉宵无睡思悠悠。

人间从古伤离别,真信人间不自由。

此诗作于1938年8月。

历史背景:1938年秋,蒙自分校全体师生迁入昆明联合大学,陈寅恪随校到达昆明。

即将离开蒙自之时的暑假,由于抗战时期教务人员的薪水大幅度消减,又加之通货膨胀,他负担不起昂贵的路费,无法回香港与家人团聚,正值七夕之时遂作此诗寄给妻子唐筼。

赏析:“银汉横窗照客愁”句中“银汉”指银河,借为月光。

全句为在这特别的七夕之夜,皎洁的月光洒在窗边映照怀念的愁思,以铺垫下一句的回忆。

“凉宵无睡思悠悠”句中“悠悠”指众多的事情,即全家南渡离散之况。

全句为凉爽的夜里孤身一人没有睡意,回味全家南渡离散的许多事情,承接上一句的思绪。

“人间从古伤离别”句接上句诗意,指人世间从古至今最伤心的就是亲人的离别,何况作者处于特定的抗战时期,父亡家离散的现状不仅仅是离别那么简单。

“真信人间不自由”句直译即可,真正相信人世间没有自由,其延续以往“最是文人不自由”的理念,以承载自己在王国维碑铭里的思想主张“独立之精神,自由之思想”。

此诗写于特殊的时间(七夕)给特殊的人(妻子唐筼),作者客居他乡,与妻儿分居两地,逢佳节而难团聚,思亲念家之情溢于诗间,读来感人至深。

全诗根据战乱造成经济萧条、通货膨胀、亲人离散无法相聚的现状,只能在千万里之外以诗表达心灵的相依相守,离散的感伤情绪,以抚慰悲恻的人生凄凉。

陈寅恪一生思想精神“三步曲”为“最是文人不自由”(1930年)、“真信人间不自由”和“晚岁为诗欠砍头”,此为“第二步曲”,时间为1938年,是人生思想精神境界的标志。

附诗:唐筼《和寅恪云南蒙自七夕韵时筼寄寓九龙宋王台畔》独步台边惹客愁,国危家散恨悠悠。

秋星若解兴亡意,应解人间不自由。

(此诗为唐筼的和诗,写作时间不详,附此供爱好者参考。

诗里“宋王台”原址位于香港的旧启德机场之客运大楼(土瓜湾)原来的位置上,现被迁移到马头围道新修筑的宋王台道,为传说中宋末陆秀夫负帝赵昺投海处。

陈寅恪诗歌鉴赏:辛丑除夕作原诗:辛丑除夕作并序序文:辛丑除夕立春,壬寅元旦日食。

又日月合璧,五星联珠,东南亚诸国受天竺天文星历之影响者,其人民皆群集祈祷,以为世界末日将至。

与吾国以此天象为尧舜盛世之祥瑞者,大异其解。

古今中外所见互殊,斯其一例矣。

寅恪生于光绪庚寅,推命家最忌本运年。

今寄寓羊城,羊城之得名,由于尧时仙人五羊之传说,故诗语戏及之也。

(此处的壬寅元旦推测按照古代之法指1962年2月5日的春节,其天象资料见历史背景。

)原诗:元旦惊闻警日躔,迎春除夕更茫然。

裁红晕碧今何世,合璧联珠别有天。

虎岁傥能逃佛劫,羊城犹自梦尧年。

病魔穷鬼相依惯,一笑无须设饯筵。

(作于1962年2月。

)历史背景:1961年初郭沫若著文批判《论再生缘》,3月到家中拜访;8月30至9月4日吴宓专程到广州看望陈寅恪。

1962年2月中国科学院副院长竺可桢拜访陈寅恪,随后欲访的康生遭到婉拒;是年7月陈寅恪洗澡时不幸摔伤,造成晚年“膑足”。

1962年2月5日出现日食,在我国东南沿海的广东、浙江、江西可见日全食,在台湾可见日偏食。

同时出现“五星连珠”天象,水、金、火、木、土五行星同时出现在天空同一方的现象,中国古人认为是祥瑞之兆,而东南亚国家古人却认为是不祥之兆,均没有科学道理。

(2000年5月20日又出现“五星连珠”天象。

)赏析:“元旦惊闻警日躔”句中“元旦”即公历的1月1日,是世界多数国家通称的“新年”。

我国“元旦”在文学作品中最早见于《晋书》,历代的元旦日期并不统一;1912年1月1日孙中山就任临时大总统,在就职誓词中以“中华民国元年元旦”为结尾,就是中国“元旦”的来历;1949年9月27日,第一届中国人民政治协商会议决定采用世界通用的公元纪年法,把夏历正月一日改称为“春节”,公历1月1日定为“元旦”。

“警”有多种释义,在此解为“告诫”比较妥当。

“日躔”意思是太阳运动的度次,出自南朝文学家颜延之的《三月三日曲水诗序》(萧统将其收录于《文选·卷四十六》序文类中)。

陈寅恪的的诗词全集、诗集(43首全)陈寅恪的诗词全集、诗集(43首全)•1、《追忆游挪威诗北海舟中》•现代·陈寅恪•孤怀入海弥难说,水鸟舟人共此游。

束地巨环迎北小,拍天万水尽南流。

...•2、《追忆游挪威诗易卜生墓》•现代·陈寅恪•清游十日饱冰霜,来吊词人暖肺肠。

东海何期通寤寐,北欧今始有文章。

...•3、《无题》•现代·陈寅恪•乱眼繁枝照梦痕,寻芳西出忆都门。

金犊旧游迷紫陌,玉龙哀曲怨黄昏。

...•4、《春日独游玉泉静明园》•现代·陈寅恪•犹记红墙出柳根,十年重到亦无存。

园林故国春芜早,景物空山夕照昏。

...•5、《挽王静安先生》•现代·陈寅恪•敢将私谊哭斯人,文化神州丧一身。

越甲未应公独耻,湘累宁与俗同尘。

...•6、《戊辰中秋夕渤海舟中作》•现代·陈寅恪•天风吹月到孤舟,哀乐无端托此游。

影底河山频换世,愁中节物易惊秋。

...•7、《阅报戏作二绝》•现代·陈寅恪•弦箭文章苦未休,权门奔走喘吴牛。

自由共道文人笔,最是文人不自由。

...•8、《吴氏园海棠》•现代·陈寅恪•无风无雨送残春,一角园林独怆神。

读史早知今日事,看花犹是去年人。

...•9、《残春》•现代·陈寅恪•无端来此送残春,一角湖楼独怆神。

读史早知今日事,对花犹忆去年人。

...•10、《残春》•现代·陈寅恪•家亡国破此身留,客馆春寒却似秋。

雨里苦愁花事尽,窗前犹噪雀声啾。

...•11、《别蒙自》•现代·陈寅恪•我昔来时春水荒,我今去时秋草长。

来去匆匆数月耳,湖山一角已沧桑。

...•12、《壬午元旦对盆花感赋》•现代·陈寅恪•寂寞盆花也自开,移根犹忆手亲栽。

云昏雾湿春仍好,金蹶元兴梦未回。

...•13、《甲戌人日谒杜工部祠》•现代·陈寅恪•新祠故宅总伤情,沧海能来奠一觥。

千古文章孤愤在,初春节物万愁生。

...•14、《甲申除夕病榻作时目疾颇剧离香港又三年矣》•现代·陈寅恪•雨雪霏霏早闭门,荒园数亩似山村。

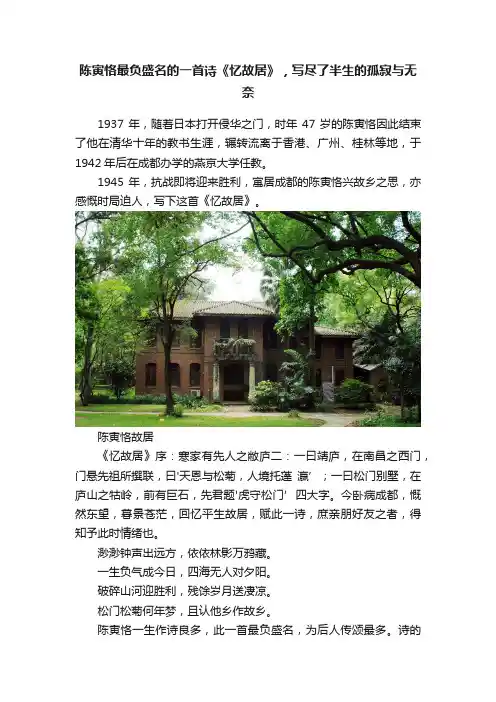

陈寅恪最负盛名的一首诗《忆故居》,写尽了半生的孤寂与无奈1937年,随着日本打开侵华之门,时年47岁的陈寅恪因此结束了他在清华十年的教书生涯,辗转流离于香港、广州、桂林等地,于1942年后在成都办学的燕京大学任教。

1945年,抗战即将迎来胜利,寓居成都的陈寅恪兴故乡之思,亦感慨时局迫人,写下这首《忆故居》。

陈寅恪故居《忆故居》序:寒家有先人之敝庐二:一曰靖庐,在南昌之西门,门悬先祖所撰联,曰'天恩与松菊,人境托蓬瀛’;一曰松门别墅,在庐山之牯岭,前有巨石,先君题'虎守松门’四大字。

今卧病成都,慨然东望,暮景苍茫,回忆平生故居,赋此一诗,庶亲朋好友之者,得知予此时情绪也。

渺渺钟声出远方,依依林影万鸦藏。

一生负气成今日,四海无人对夕阳。

破碎山河迎胜利,残馀岁月送凄凉。

松门松菊何年梦,且认他乡作故乡。

陈寅恪一生作诗良多,此一首最负盛名,为后人传颂最多。

诗的字义易于理解,是陈寅恪怀念故乡,感慨个人与家国命运而作。

但探究此诗背后,是陈寅恪苦痛于先哲身后之学将坠,身体残破难以为继的落寞与无奈,也佐证了1945至1949年为何是陈寅恪晚年著述和学风思想转变的重要时期之一。

陈寅恪高山流水遇知音,彩云追月得知己陈寅恪的一生是孤傲的,这种孤傲,一方面是因为其学究天人,为当世仅见;另一方面更是因为他以独立之精神,自由之思想为治学的理念。

曾有人称陈寅恪对史料的掌握是“百科全书般的占有”和“百年来第一人”。

比起同代人,陈寅恪在对中国文化的俯瞰上已经取得一个“一览众山小”的至高点。

傅斯年也说:“陈先生的学问,近三百年来一人而已!”胡适则在1937年的日记中称:“寅恪治史学,当然是今日最渊博、最有识见、最能用材料的人”。

时在清华任教的陈寅恪曾言:“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自己过去讲过的,也不讲。

现在只讲未曾有人讲过的。

”如此气魄,舍我其谁。

著述等身,高山流水的陈寅恪,一生与其“知心交命”之人,惟有同为国学大师的王国维。

陈寅恪的诗歌集壬辰春日作朝代:近现代|作者:陈寅恪细雨残花昼掩门,结庐人境似荒村。

简斋作客三春过,裴淑知诗一笑温。

南渡饱看新世局,北归难觅旧巢痕。

芳时已被冬郎误,何地能招自古魂。

陈寅恪的诗歌集篇1朝代:近现代|作者:陈寅恪弦箭*苦未休,权门奔走喘吴牛。

自由共道文人笔,最是文人不自由。

陈寅恪的诗歌集篇2朝代:近现代|作者:陈寅恪蜂户蚁(音娥)封一聚尘,可怜犹梦故都春。

曹蜍x名虽众,只识香南绝代人。

客南归述所闻戏作一绝朝代:近现代|作者:陈寅恪青史埋名愿已如,青山埋骨愿犹虚。

可怜鴂舌空相问,不识何方有鉴湖。

陈寅恪的诗歌集篇3朝代:近现代|作者:陈寅恪我昔来时春水荒,我今去时秋草长。

来去匆匆数月耳,湖山一角已沧桑。

陈寅恪的诗歌集篇4朝代:近现代|作者:陈寅恪万里烽烟惨淡天,照人明月为谁妍。

观兵已抉城门目,求药空回海国船。

阶上鱼龙迷戏舞,词中梅柳泣华年。

(光绪庚子元夕,先母授以姜白石词“柳悭梅小未教知”之句。

)旧京节物承平梦,未忍匆匆过上元。

朝代:近现代|作者:陈寅恪雨雪霏霏早闭门,荒园数亩似山村。

携家未识家何置,归国惟欣国尚存。

四海兵戈迷病眼,九年忧患蚀精魂。

扶床稚女闻欢笑,依约承平旧梦痕。

陈寅恪的诗歌集篇6朝代:近现代|作者:陈寅恪乞巧楼头雁阵横,秦时月照古边城。

已凉秋夜帘深掩,难暖罗衾梦未成。

天上又闻伤短别,人间虚说誓长生。

今宵独抱绵绵恨,不是唐皇汉帝情。

陈寅恪的诗歌集篇7朝代:近现代|作者:陈寅恪犹记红墙出柳根,十年重到亦无存。

园林故国春芜早,景物空山夕照昏。

回首平生终负气,此身未死已销魂。

(徐骑省南唐后主挽词:此身虽未死,寂寞已销魂。

)人间不会孤游意,归去含凄自闭门。

甲申除夕病榻作时目疾颇剧离香港又三年矣陈寅恪的诗歌集篇8朝代:近现代|作者:陈寅恪铁骑飞空京洛收,会盟赞普散边愁。

十年一觉长安梦,不识何人是楚囚。

知不知斋主:陈寅恪七律一首及其他遠山之巔,星穹之下。

邂逅君子,温其如玉。

陈寅恪七律一首及其他作者:知不知斋主冬日偶翻《陈寅恪集·诗集》,读到一首七律,乃有感于民国大才子兼大汉奸黄浚(字秋岳)之才,词工藻美,情痛意深,录如下:丁亥春日阅《花随人圣庵笔记》深赏其《游旸台山看杏花》诗因题一律当年闻祸费疑猜,今日开编惜此才。

世乱佳人还作贼,劫终残帙幸余灰。

荒山久绝前游盛,断句犹牵后死哀。

见说旸台花又发,诗魂应悔不多来。

花随人圣庵,即黄秋岳给自己书斋取的斋名。

以斋名称其主人,是古来文士习惯。

《花随人圣庵笔记》,实为《花随人圣庵摭忆》,是黄秋岳撰写的有关清末民初名士胜流的轶事掌故,兼及北京的一些名胜。

比如诗题中提及的“旸台山”就是北京西郊的凤凰岭阳台山,历来是北京春天赏花的胜地。

《游旸台山看杏花》实际上是黄秋岳在《花随人圣庵摭忆》第二十一则中录的一首自作七律,文词也挺美,值得抄录于此一并欣赏:旧京无梦不成尘,百里还寻浩浩春。

绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人。

山含午气千塍静,风坠高花一晌亲。

【塍,畦】欲上秀峰望山北,弱毫惭见壁碑新。

据寅恪先生挚友吴宓《吴宓日记》,寅恪先生极赏此诗颔联:“绝艳似怜前度意,繁枝犹待后游人。

”感动之深,以至于专为它写了这首七律。

以上是背景,下面赏析寅恪先生这首七律。

此诗作于抗战胜利后的1947年,时寅恪先生已返回清华园。

首句“当年闻祸费疑猜,”指黄秋岳因通敌罪于1938年被国民政府枪决,为抗战首例汉奸案,当时很轰动,自然也有很多人不信,寅恪先生也在其中,故曰“费疑猜”。

次句“今日开编惜此才。

”“开编”,即指阅读《花随人圣庵摭忆》,“惜此才”者,才人惺惺相惜之意也。

近二十年后(1965-1966年间),寅恪先生还在其《寒柳堂记梦未定稿》中重提此律,并云:“秋岳坐汉奸罪死,世皆曰可杀。

然今日取其书观之,则援引广博,论断精确,近来谈清代掌故诸著作中,实称上品,未可因人废言也。

”颔联“世乱佳人还作贼,劫终残帙幸余灰。

陈寅恪的诗词全集、诗集(43首全)

陈寅恪

陈寅恪(1890.7.3—1969.10.7),字鹤寿,江西修水人。

中国现代最负盛名的集历史学家、古典文学研究家、语言学家、诗人于一身的百年难见的人物,与叶企孙、潘光旦、梅贻琦一起被列为清华大学百年历史上四大哲人,与吕思勉、陈垣、钱穆并称为“前辈史学四大家”。

先后任职任教于清华大学、西南联大、广西大学、燕京大学、中山大学等。

陈寅恪之父陈三立是“清末四公子”之一、著名诗人。

祖父陈宝箴,曾任湖南巡抚。

夫人唐筼,是台湾巡抚唐景崧的孙女。

因其身出名门,而又学识过人,在清华任教时被称作“公子的公子,教授之教授”。

著有《隋唐制度渊源略论稿》《唐代政治史述论稿》《元白诗笺证稿》《金明馆丛稿》《柳如是别传》《寒柳堂记梦》等。

陈寅恪咏钱柳诗27首汇读陈寅恪是中国现代著名的学者、思想家和文化名人,他的诗歌作品以其深邃的思想和独特的艺术风格而闻名。

其中,他的《咏钱柳诗27首》被誉为他的代表作之一,这些诗歌以细腻的笔触描绘了钱柳的美丽和韵味。

下面,我将为大家汇读陈寅恪的《咏钱柳诗27首》。

1. 钱柳,绿叶垂丝,如烟如雾,轻盈飘逸。

它们像一群舞动的精灵,轻轻摇曳,给人以宁静和舒适的感觉。

2. 钱柳,枝繁叶茂,如绿色的海洋,给人以生机勃勃的感觉。

它们像一片片绿色的云朵,飘荡在空中,给人以无限遐想。

3. 钱柳,柔软的枝条,如丝如绸,给人以温暖的感觉。

它们像一双双柔软的手,轻轻触摸着大地,给人以安慰和抚慰。

4. 钱柳,婀娜多姿,如舞动的仙女,给人以美丽的感觉。

它们像一朵朵盛开的花朵,散发着迷人的芳香,给人以愉悦和享受。

5. 钱柳,青翠欲滴,如翠绿的宝石,给人以清新的感觉。

它们像一片片翠绿的海洋,波光粼粼,给人以宁静和安宁。

6. 钱柳,婉约而坚韧,如女子的柔情和坚强,给人以感动的感觉。

它们像一位位坚韧的女子,面对风雨,依然婉约而坚强。

7. 钱柳,低垂而高昂,如人生的起伏和坚持,给人以勇敢的感觉。

它们像一位位低垂的战士,面对困难,依然高昂着头颅。

8. 钱柳,静谧而激荡,如内心的平静和激情,给人以思考的感觉。

它们像一片片静谧的湖泊,波澜不惊,却又激荡着内心的激情。

9. 钱柳,细腻而坚强,如人生的柔情和坚定,给人以感慨的感觉。

它们像一根根细腻的丝线,纵横交错,却又坚强不屈。

10. 钱柳,清新而沉静,如人生的欢乐和沉思,给人以宁静的感觉。

它们像一片片清新的绿叶,轻轻摇曳,给人以宁静和舒适。

11. 钱柳,娇嫩而坚韧,如人生的柔情和坚持,给人以感动的感觉。

它们像一朵朵娇嫩的花朵,面对风雨,依然坚韧不拔。

12. 钱柳,静默而欢快,如人生的沉思和欢乐,给人以思考的感觉。

它们像一片片静默的湖泊,波光粼粼,却又欢快跳跃。

13. 钱柳,轻盈而坚定,如人生的轻松和坚决,给人以自由的感觉。

陈寅恪《咏红豆》诗的古典与今典《咏红豆》陈寅恪东山葱岭意悠悠,谁访甘陵第一流。

送客筵前花中酒,迎春湖上柳同舟。

纵回杨爱千金笑,终剩归庄万古愁。

灰劫昆明红豆在,相思廿载待今酬。

明末清初,钱谦益与柳如是居于红豆山庄,“其地在常熟小东门外三十里之白茆”。

钱谦益与柳如是因红豆而结缘,钱谦益八十大寿时,柳如是为他写下了《红豆诗》:“院落秋风正飒然,一枚红豆报鲜妍……春深红豆数花开,结子经秋只一枚……秋来一颗寄相思,叶落深宫正此时。

”钱谦益也有“临风一语凭相寄,红豆花前每忆君”等诗句。

三百年后,陈寅恪先生因偶然机会,得到一颗钱氏故园中的红豆,竟萌生笺释钱柳因缘诗的想法,“遂赋一诗咏之,并以略见笺释之旨趣及所论之范围云尔”。

二十年后,陈寅恪终于在艰难的条件下撰成了《柳如是别传》。

一、“东山葱岭意悠悠,谁访甘陵第一流”笺释首句“东山”用了东晋宰相谢安的典故。

谢安是东晋时期的宰相,曾隐居在东山,后来出山做官,遂有“东山再起”的典故。

李白写了很多关于谢安的诗句,如《永王东巡歌》:“但用东山谢安石,为君谈笑靖胡沙。

”“东山”同时也暗含了谢安东山之妓的故事。

故事见于《世说新语》中的记载:“谢公在东山蓄妓,简文曰:‘安石必出。

既与人同乐,亦不得不与人同忧’。

”“东山”的今典出自1954年陈寅恪《钱受之东山诗集》末附《甲申元日》中的“衰残敢负苍生望,自理东山旧管弦”以及《戏题一绝》中的“谁为谢公转一语,东山妓即是苍生”之句。

“东山葱岭”原句出自柳如是《庚辰仲冬访牧翁于半野堂,奉赠长句》一诗。

原诗如下:“声名真似汉扶风,妙理玄规更不同。

一室茶香开澹黯,千行墨妙破冥。

竺西瓶拂因缘在,江左风流物论雄。

今日沾沾诚御李,东山葱岭莫辞从。

”“东山”与“江左”相关,“葱岭”与“竺西”相关,文思贯通,比喻贴切。

“莫辞从”典出李梦阳的《限韵赠黄子》末句:“老体幸强黄犊健,柳吟花醉莫辞从。

”钱谦益曾用“庄雅”二字来评价这首诗。

钱谦益有清客,名程松圆,程松圆在《次牧斋韵再赠》中称赞柳如是多才多艺:“弹丝吹竹吟偏好,抉石锥沙画更雄。

陈寅恪诗歌鉴赏:丁酉五日客广州作原诗:丁酉五日客广州作照影湘波又换妆,今年新样费裁量。

声声梅雨鸣筝诉,阵阵荷风整鬓忙。

好扮艾人牵傀儡,苦教蒲剑断锒铛。

天涯节物鲥鱼美,莫负榴花醉一场。

(作于1957年。

)历史背景:1955年陈寅恪开始受到来自中山大学领导龙潜的各类讽刺和打击。

1956年《史学论文集》本拟由中华书局出版被搁置。

1957年,眼疾复发开始治疗,但效果甚微;7月下旬上书中山大学领导:“一、坚决不再开课;二、马上办理退休手续,搬出学校。

”1956年《红楼梦》研究批判运动和新一轮胡适思想批判运动结束;下半年一些地区出现了不正常情况。

1957年2月,M发表《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话;4月27日发出《关于整风运动的指示》,开始整风运动。

6月8日,《人民日报》发表题为《这是为什么?》的社论,全国陆续开展了大规模的反右派斗争。

1957年7月,M在青岛召开会议讨论整风运动和反右派斗争的关系,提出整风过程分四个阶段。

9月至10月间召开的八届三中全会讨论整风和反右派斗争。

1958年夏反右派斗争基本结束。

(反右斗争被严重地扩大化,错划“右派分子”,挫伤了一些干部和群众的积极性。

从1959年到1964年大约30余万人摘掉了帽子,1978年全部摘帽、彻底平反,1981年底工作基本完成。

)赏析:“照影湘波又换妆”句中“照影”此处可以理解为“形象”。

“湘波”根据全句推测为屈原作品《九歌·湘夫人》中的湘夫人,此处隐喻出生于湖南的毛泽东。

“妆”指装饰打扮。

全句直译为湘夫人的形象又更换了装饰打扮。

此句隐喻《红楼梦》研究批判运动和新一轮胡适思想批判运动结束,整风运动开始。

“今年新样费裁量”句中“裁量”的“裁”指用剪子剪布或用刀子割纸,“量”指确定、计测东西的多少、长短、高低、深浅、远近等的器具,合起来此处指心思。

全句直译为本年的新式样耗费了心思。

此句隐喻整风运动的主题、内容、阶段等相当繁杂。

“声声梅雨鸣筝诉”句没有用典,直译为梅雨落地的声音就像弹拨古筝发出的倾诉声音。

陈寅恪给天桥写的诗

陈寅恪是中国现代著名的历史学家、文学家和哲学家,他的诗歌作品也备受推崇。

以下是陈寅恪给天桥写的一首诗及其赏析:

《天桥》

天桥高耸入云端,

行人来往如织间。

车水马龙声声响,

繁华景象展眼前。

这首诗以“天桥”为主题,通过描绘天桥高耸入云、行人车马繁忙的场景,展现了城市的繁华景象。

诗中运用了形象生动的描写手法,如“高耸入云端”、“车水马龙声声响”,使读者能够感受到天桥的高大壮观和城市的喧嚣热闹。

同时,诗中也蕴含着对城市生活的思考和感悟,表达了作者对城市发展的关注和期待。

整首诗语言简洁明了,意境深远,给人以启迪和思考。

它不仅展现了陈寅恪的才华和文学造诣,也反映了他对时代和社会的敏锐洞察力和深刻理解力。

陈寅恪诗歌鉴赏:壬寅小雪夜病榻作原诗:壬寅小雪夜病榻作任教忧患满人间,欲隐巢由不买山。

剩有文章供笑骂,那能诗赋动江关。

今生积恨应销骨,后世相知傥破颜。

疏属汾南何等事,衰残无命敢追攀。

(作于1962年11月。

)历史背景:1962年2月中国科学院副院长竺可桢拜访陈寅恪,随后康生欲访,但陈以病为由婉拒,康生觉得很没有面子,后来人民文学出版社决定出版《论再生缘》时遭到康激烈反对;7月陈寅恪不幸摔伤,造成右腿跌骨折,胡乔木前往看望,陈说:“盖棺有期,出版无日。

”胡笑答:“出版有期,盖棺尚早”;住院期间陶铸前来看望;在助手黄萱的帮助下,把《隋唐制度渊源论稿》、《唐代政治史述论稿》、《元白诗笺证稿》以外的旧文,编为《寒柳堂集》、《金明馆丛稿》。

赏析:“任教忧患满人间”句化用宋代陈师道《出清口》中“似怜忧患满人间,百孔千疮容一罅”诗句而来。

全句直译为教学工作中困苦患难及忧虑的事情充满社会风气。

“欲隐巢由不买山”句中“巢由”是巢父和许由的并称,相传皆为尧时隐士,尧让位于二人,皆不受。

“巢由不买山”典故出自《史记·伯夷列传》、张守节《正义》引皇甫谧《高士传》等文献,化用宋代陈师道《和王子安至日》中“申白徒怀惠,巢由不买山”诗句而来。

全句直译为因用以指隐居不仕者。

此处指作者打算像巢父和许由那样归隐的心绪。

“剩有文章供笑骂”句没有用典,全句直译为剩下文章著作让人嘲笑与咒骂,此句隐含自己的文章不合政治运动时宜,自1954年以来,自己的著作《论再生缘》无法出版、受到郭沫若、金应熙等人的攻击、中山大学领导的嘲讽和学生的批判。

“那能诗赋动江关”句中“那”通“哪”。

“江关”指荆州江陵,是梁元帝都城。

”全句化用唐代杜甫《咏怀古迹五首·其一》中“庾信平生最萧瑟,暮年诗赋动江关”而来,直译为自己的文章哪里能够轰动荆州江陵呢?此句隐含作者的文章不合当时的政治运动时宜,包含困惑、忧伤等悲观情绪。

“今生积恨应销骨”句中“积恨”出自《明史·黄道周传》“且陛下岂有积恨道周,万一圣意转圜,而臣已论定,悔之何及”,指深恨、久恨。

陈寅恪的诗歌陈寅恪的诗歌(精选篇1)朝代:近现代|作者:陈寅恪又附楼船到海涯,东归短梦不胜嗟。

求医未获三年艾,避地难希五月花。

形貌久供儿女笑,*羞向世人夸。

毁车杀马平生志,太息维摩尚有家。

五十六岁生日三绝·鬼乡人世两伤情朝代:近现代|作者:陈寅恪岭树高楼影动摇,天风吹海海初潮。

金瓯已缺今宵月,银汉犹填旧日桥。

帘外新凉惊节换,夜阑离绪总魂销。

人间尽误佳期了,更有佳期莫恨遥。

残春·家亡国破此身留朝代:近现代|作者:陈寅恪园林五月晚微凉,兼味盘飧共举觞。

理鬓未愁临镜影,画眉应问入时妆。

几回客里逢兹日,何处寰中似故乡。

记否凤城初见夕,榴花如火白莲香。

陈寅恪的诗歌(精选篇2)朝代:近现代|作者:陈寅恪清游十日饱冰霜,来吊词人暖肺肠。

东海何期通寤寐,北欧今始有*。

疏星冷月全天趣,白雪沧波缀国妆。

(挪威女郎多衣绣衣一袭,所谓国妆是也。

余取以喻易卜生作品。

)平淡恢奇同一笑,大槌碑下对斜阳。

(墓碑上刻有大槌一具。

庚寅元夕用东坡韵朝代:近现代|作者:陈寅恪掉海鲸鱼蹙浪空,蟠霄雕鹫喷烟红。

独怜卧疾陈居士,消受长廊一角风。

陈寅恪的诗歌(精选篇3)朝代:近现代|作者:陈寅恪兴亡江左自伤情,远志终惭小草名。

谁为谢公转一语,东山妓即是苍生。

陈寅恪的诗歌(精选篇4)朝代:近现代|作者:陈寅恪过岭南来便隔天,一冬无雪有花妍。

山河已入宜春槛,身世真同失水船。

明月满床思旧节,惊雷破柱报新年。

(是夕有空袭。

)鱼龙寂寞江城暗,知否姮娥换纪元。

陈寅恪的诗歌(精选篇5)朝代:近现代|作者:陈寅恪一抹红墙隔死生,皕年悲恨总难平。

我近负得盲翁鼓,说尽人间未了情。

陈寅恪的诗歌(精选篇6)朝代:近现代|作者:陈寅恪家亡国破此身留,客馆春寒却似秋。

雨里苦愁花事尽,窗前犹噪雀声啾。

群心已惯经离乱,孤注方看博死休。

袖手沉吟待天意,可堪空白五分头。

己丑广州七夕朝代:近现代|作者:陈寅恪鬼乡人世两伤情,万古书虫有叹声。

泪眼已枯心已碎,莫将文字误他生。

陈寅恪:论再生缘地变天荒总未知,独听凤纸写相思。

高楼秋夜灯前泪,异代春闺梦里词。

绝世才华偏命薄,戍边离恨更归迟。

文章我自甘沦落,不觅封侯但觅诗。

寅恪少喜读小说,虽至鄙陋者亦取寓目。

独弹词七字唱之体则略知其内容大意后,辄弃去不复观览,盖厌恶其繁复冗长也。

及长游学四方,从师受天竺希腊之文,读其史诗名著,始知所言宗教哲理,固有远胜吾国弹词七字唱者,然其构章遣词,繁复冗长,实与弹词七字唱无甚差异,绝不可以桐城古文义法及江西诗派句律绳之者,而少时厌恶此体小说之意,遂渐减损改易矣。

又中岁以后,研治元白长庆体诗,穷其流变,广涉唐五代俗讲之文,于弹词七字唱之体,益复有所心会。

衰年病目,废书不观,唯听读小说消日,偶至再生缘一书,深有感于其作者之身世,遂稍稍考证其本末,草成此文。

承平豢养,无所用心,忖文章之得失,兴窈窕之哀思,聊作无益之事,以遣有涯之生云而。

关于再生缘前十七卷作者陈端生之事迹,今所能考知者甚少,兹为行文便利故,不拘材料时代先后,节录原文,并附以辨释于后。

再生缘第二十卷八十回末,有一节续者述前十七卷作者之事迹,最可注意。

兹移写于下。

至有关续者诸问题,今暂置不论,俟后详述之。

其文云:再生缘。

接续前书玉钏缘。

业已词登十七卷,未曾了结这前缘。

既读(“读”疑当作“续”)前缘缘未了,空题名目再生缘。

可怪某氏贤闺秀,笔下遗留未了缘。

后知薄命方成懺(“懺”疑当作“谶”),中路分离各一天。

天涯归客期何晚,落叶惊悲再世缘。

我亦缘悭甘茹苦,悠悠卅载悟前缘。

有子承欢万事定(“定”疑当作“足”),心无挂碍洗尘缘。

有感再生缘者作(“者作”疑当作“作者”),半途而废了生前。

偶然涉笔闲消遣,巧续人间未了缘。

寅恪案,所谓“再生缘。

接续前书玉钏缘”者,即指玉钏缘第三一卷中陈芳素答谢谢玉辉之言“持斋修个再生缘”及同书同卷末略云:却说谢玉辉非凡富贵,百年之后,夫妻各还仙位。

唯有(郑)如昭情缘未断,到元朝年间,又临凡世。

更兼芳素痴心,宜主怜彼之苦修,亦断与附马(指谢玉辉)为妾。