巴塞罗那德国馆大师作品分析共48页

- 格式:ppt

- 大小:4.24 MB

- 文档页数:48

大师作品分析——巴塞罗那博览会德国馆,密斯摘要:他是二十世纪中期世界上最著名的四位现代建筑大师之一,他用钢和玻璃改变了整个世界,他的建筑讲求精美,看起来典雅细致,他就是是密斯·凡·德罗。

密斯坚持“少就是多”的建筑设计哲学,在处理手法上主张流动空间的新概念。

他的设计作品中各个细部精简到不可精简的绝对境界,不少作品结构几乎完全暴露,但是它们高贵、雅致,已使结构本身升华为建筑艺术。

本文将分析密斯的经典作品巴塞罗那德国馆,解读密斯的建筑思想和艺术。

关键词:巴塞罗那博览会德国馆,密斯,少即是多,流动空间,天际线密斯的原则改变了世界大都市三分之一的天际线——汤姆.沃尔夫1886年,密斯出生在德国亚琛古城。

当他日后被授予这个城市的金钥匙荣誉时被誉为亚琛继查理曼大帝后最伟大的亚琛人,第二个查理曼。

密斯的全名是:路德维希.密斯.凡.德.罗尔。

他的父亲是当地一个著名的石匠,他从做他父亲的学徒开始了他的职业生涯,虽然他从未上过正规的建筑学校,但他的确改变了世界的城市天际线。

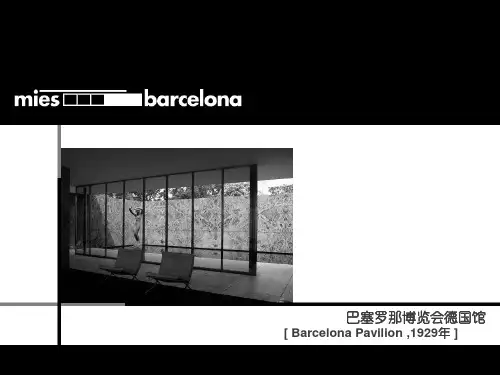

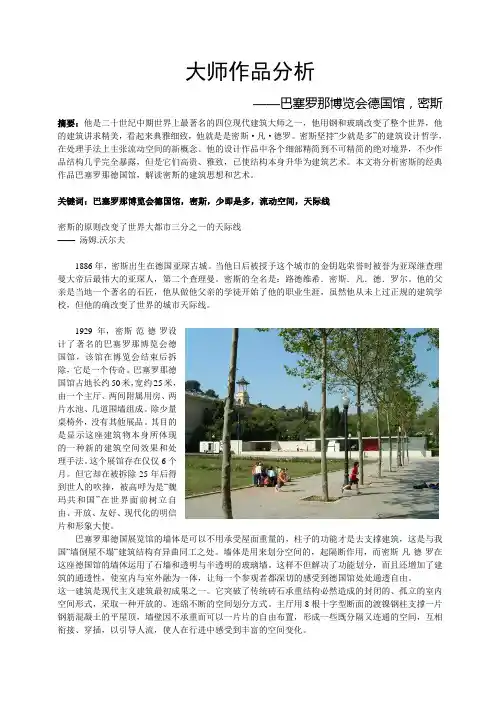

1929年,密斯·范·德·罗设计了著名的巴塞罗那博览会德国馆,该馆在博览会结束后拆除,它是一个传奇。

巴塞罗那德国馆占地长约50米,宽约25米,由一个主厅、两间附属用房、两片水池、几道围墙组成。

除少量桌椅外,没有其他展品。

其目的是显示这座建筑物本身所体现的一种新的建筑空间效果和处理手法。

这个展馆存在仅仅6个月。

但它却在被拆除25年后得到世人的吹捧,被高呼为是“魏玛共和国”在世界面前树立自由、开放、友好、现代化的明信片和形象大使。

巴塞罗那德国展览馆的墙体是可以不用承受屋面重量的,柱子的功能才是去支撑建筑,这是与我国“墙倒屋不塌“建筑结构有异曲同工之处。

墙体是用来划分空间的,起隔断作用,而密斯·凡·德·罗在这座德国馆的墙体运用了石墙和透明与半透明的玻璃墙。

这样不但解决了功能划分,而且还增加了建筑的通透性,使室内与室外融为一体,让每一个参观者都深切的感受到德国馆处处通透自由。

巴塞罗那德国馆分析

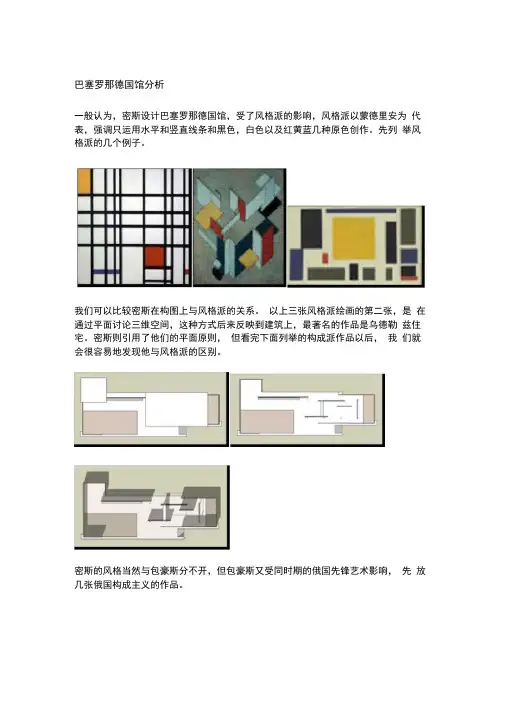

一般认为,密斯设计巴塞罗那德国馆,受了风格派的影响,风格派以蒙德里安为代表,强调只运用水平和竖直线条和黑色,白色以及红黄蓝几种原色创作。

先列举风格派的几个例子。

我们可以比较密斯在构图上与风格派的关系。

以上三张风格派绘画的第二张,是在通过平面讨论三维空间,这种方式后来反映到建筑上,最著名的作品是乌德勒兹住宅。

密斯则引用了他们的平面原则,但看完下面列举的构成派作品以后,我们就会很容易地发现他与风格派的区别。

密斯的风格当然与包豪斯分不开,但包豪斯又受同时期的俄国先锋艺术影响,先放几张俄国构成主义的作品。

接下来我们再看包豪斯的作品

个人以为,包豪斯的东西更理性,清澈。

这可能是设计与绘画的区别,但也可能与欧洲和俄罗斯整体的文化精神的差别有关。

我们再看密斯的东西。

在这个分析里,我仍然从整体入手,先讨论起大的特征。

所以,对于被赋予具体材质的巴塞罗那德国馆,我忽略材质的细节,把他们还原成抽象的色块,这样更方便我们发现这个建筑与上述风格的联系。

从以上分析中,我们不难发现,巴塞罗那展览馆与同时代以及之前的艺术家密不可分。

无论色彩,构图,相互的影响都十分深刻,但密斯仍然保持了自己的特点。

他没有像乌德勒支住宅那样全面的引用风格派到建筑中来,而是在风格派的横竖构图和原色运用的基础上强调空间矢量,这一点有点接近构成派,但其理性克制的姿态仍然是包豪斯式的。

下面再提供一个包豪斯收藏的为纪念密斯而作的作品,这件作品可能也可以算一种分析的成果,就像我们课堂作业所要求的那样。

这件作品的名字叫mies memory box。

巴塞罗那德国馆大师作品分析

此外,巴塞罗那德国馆还展示了弗朗茨·冯·斯图克的雕塑作品,其中最著名的一件是《行走女人》(Walking Woman)。

这件雕塑创作于1912年,以一种极简主义的风格展现了行走的女性形象。

斯图克用简约的线条和抽象的形式表达了女性的优雅和动感,形成了一种现代主义的审美效果。

这件作品对后来的雕塑艺术产生了深远的影响,被视为现代雕塑的经典之一

最后,馆内还有一系列由奥斯卡·凯多(Oskar Kokoschka)创作的摄影作品。

其中最突出的是他的自拍照片系列,展现了他对自我形象和存在的思考。

凯多善于运用光线和构图,在照片中创造出戏剧化的效果和情感冲击力。

他的自拍照片透露着对艺术和自我表达的追求,展示了摄影艺术在情感和思想上的无限可能性。