克罗恩病和肠梗阻的CT诊断要点

- 格式:docx

- 大小:119.51 KB

- 文档页数:2

克罗恩病小肠ct诊断标准

克罗恩病(Crohn's disease)是一种慢性炎症性肠道疾病,主

要影响消化系统的小肠,但也可能影响消化系统其他部位。

小肠CT扫描可以作为克罗恩病的一种诊断方法。

以下是一些小

肠CT诊断克罗恩病的标准:

1. 肠道壁增厚:小肠CT图像上显示小肠壁的非对称性增厚,

通常超过5mm。

2. 肠道炎症:小肠CT图像上显示肠系膜血管扩张、小肠壁密

度增加、局部肠壁增厚以及肠系膜脂肪浸润。

3. 淋巴结肿大:小肠CT图像上显示小肠周围淋巴结肿大。

4. 瘘管:小肠CT图像上显示肠道与周围结构(如肠腔、皮肤、其他脏器)之间的异常连接。

5. 窦道:小肠CT图像上显示肠道壁的炎症形成发生改变的通道。

这些标准通常由经验丰富的放射科医生根据小肠CT图像的表

现来判断。

需要注意的是,小肠CT诊断克罗恩病并不是唯一

的方法,常常需要综合其他检查和临床症状来确定诊断。

因此,如果怀疑患有克罗恩病,应及时就医并进行专业的诊断。

肠梗阻ct表现诊断标准

肠梗阻的CT表现诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 肠管扩张:梗阻部位以上的肠管扩张,其中结肠扩张最为明显。

2. 肠壁变薄:梗阻部位以上的肠壁变薄,失去正常的肠道皱襞形态。

3. 肠腔内积液:梗阻部位以上的肠腔内出现大量的液体,其中含有粪便、气体等。

4. 肠蠕动减弱或消失:正常的肠蠕动波消失,肠道蠕动减弱或消失。

5. 肠管位置改变:梗阻部位以上的肠道位置发生改变,可出现旋转、扭曲等现象。

6. 腹腔内渗出:由于肠梗阻引起腹腔内炎症反应,可出现腹腔内渗出。

通过以上CT表现诊断标准,可以准确地判断出肠梗阻的位置和程度,为后续的治疗提供可靠的依据。

同时,对于不同类型的肠梗阻,如机械性肠梗阻、麻痹性肠梗阻等,CT表现也有所不同,需要进行鉴别诊断。

炎症性肠病的CT特点

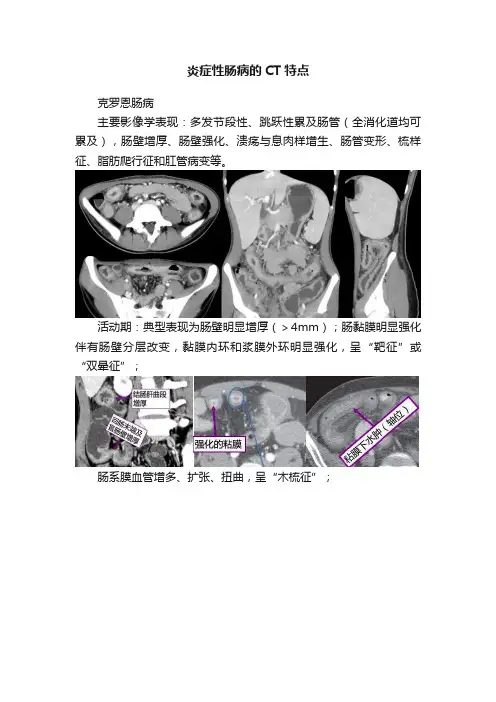

克罗恩肠病

主要影像学表现:多发节段性、跳跃性累及肠管(全消化道均可累及),肠壁增厚、肠壁强化、溃疡与息肉样增生、肠管变形、梳样征、脂肪爬行征和肛管病变等。

活动期:典型表现为肠壁明显增厚(>4mm);肠黏膜明显强化伴有肠壁分层改变,黏膜内环和浆膜外环明显强化,呈“靶征”或“双晕征”;

肠系膜血管增多、扩张、扭曲,呈“木梳征”;

相应肠系膜脂肪密度增高、模糊;肠系膜淋巴结肿大等;

纤维增殖期(慢性期):CT 表现多节段病变,管壁增厚,管腔变形、狭窄,管壁无分层强化,呈轻度均匀强化或无明显强化。

溃疡性结肠炎

主要影像学表现:病变一般最先起始于直肠、乙状结肠,呈连续性病变并逆行向上发展趋势;管壁增厚一般小于10mm,肠腔可略狭窄;后期结肠袋结构消失,管壁僵硬、管腔变窄呈铅管征改变;

活动期肠壁亦可见分层强化,横断面呈“靶征”改变,粘膜下可见小气泡影;

肠管外亦可见血管增生,周围脂肪密度增高、肠系膜淋巴结肿大等;

最后,我们来看两个典型病例:

病例一:男,79 岁,腹痛 10 天,便血 4 天,CT 结果如下:

病例二:男,68 岁,腹痛、腹泻 2 周,便血 1 天,腹部 CT 如下:

两者的临床表现类似,但 CT 表现却完全不同。

你能通过 CT 特点作出诊断吗?。

克罗恩病的诊断与治疗的共识意见炎症性肠病(IBD)目前对其病因的研究虽然很多,但是具体发病原因尚有待进一步分析。

由于IBD具有进展性,并且可引起全身性症状,因此加强对其诊断和治疗的研究是很有必要的。

我国自2006年成立IBD协作组以来,相关领域专家和学者不断对IBD标准化诊治指南进行讨论,丰富其诊治意见,使其更具科学性,同时兼具普及性。

结合循证医学相关要求,针对IBD的诊断和治疗,广泛寻找支持依据。

2020年5月,国内专家对IBD的诊断和治疗提出共识意见,以IBD中的克罗恩病为例,对其诊断和治疗的共识意见进行如下分析。

1.克罗恩病诊断1.1诊断标准(1)临床表现:克罗恩病以慢性起病为主,可导致患者出现腹痛、腹泻,主要位置为右下腹、脐周,反复发作,病情严重时患者出现梗阻、肠瘘、肛门病变,同时合并高热、发育迟缓、贫血等全身性症状。

(2)影像学检查:目前,推荐采用胃肠钡剂造影检查方法,如有需要,可为患者联合钡剂灌肠进行辅助检查。

两种检查可发现狭窄、裂隙状溃疡,同时可观察到鹅卵石样改变。

同时CT、超声、MRI等影像学检查,可发现患者存在腹腔脓肿、盆腔脓肿,且肠壁有增厚表现。

(3)肠镜检查:专家共识意见中指出,对克罗恩病患者开展结肠镜检查,应保证镜体深入到末段回肠位置,进而对病变情况进行明确。

肠镜检查可观察到克罗恩病患者出现黏膜炎症,主要特征为节段性、非对称性,或有鹅卵石样改变。

如果患者合并上消化道症状,建议配合胃镜检查。

而采用超声内镜进行检查和诊断,则能够对病变范围进行确定,同时明确组织损伤深度,可及时发现腹腔内脓肿表现。

1.2诊断内容(1)病情程度:对于克罗恩病患者,其活动度、严重度均能反映出患者的病情程度,建议将两者合并使用,作为判断患者病情程度的参考依据。

在此基础上,结合患者临床表现,可将患者病情程度分为三个等级:①轻度:存在腹部压痛、包块与梗阻,但无全身性症状表现;②重度:腹痛、腹泻等症状明显,合并全身性症状,同时伴有其他并发症;③中度:介于轻度和重度之间。

肠梗阻的ct诊断标准

肠梗阻的CT诊断标准主要包括以下几个方面:

1. 肠管扩张:小肠肠管扩张内径大于,结肠扩张内径大于。

2. 见近侧肠管与塌陷或正常管径的远侧肠管之间的“移行带”。

3. 梗阻部位的判断:从远侧肠管开始,逆行向近侧肠管追踪,直至遇见扩张的肠管即可确定为梗阻部位,通过比较扩张肠管与塌陷或正常肠管的分布及多少来判断梗阻平面的高低。

4. “移行带”发现明确病变并能初步判断为肿瘤、肠套叠、肠扭转、疝、炎症等。

如需了解更多关于肠梗阻CT诊断标准的信息,建议咨询专业医生或查阅医学文献。

【读书笔记】4种肠道炎性病变CT分析读者信息:内蒙古兴安盟科右前旗人民医院初艳龙所读书籍:《消化系统CT诊断》原著主编:林晓珠、唐磊一、克罗恩病1.临床概述一种病因未明的非特异性慢性炎症性肠病,好发于末端回肠和右半结肠。

当肠腔狭窄、粘连及不完全性肠梗阻,腹部常能触及包块。

当透壁性炎症病变穿透肠壁全层至浆膜层,与肠外组织或器官相通,即形成瘘管或窦道。

胃肠道外表现主要有骨关节损害、结节性红斑、虹膜睫状体炎、葡萄膜炎、口腔溃疡、小胆管周围炎、硬化性胆管炎、慢性活动性肝炎等。

2.CT表现①肠壁节段性增厚及强化增加:充盈良好的小肠肠壁厚度>4mm 为肠壁异常增厚,增厚的肠段增强后表现为动脉期和门脉期均较正常肠壁强化增加,以门脉期更明显。

活动期常表现为肠壁分层强化,即黏膜层异常强化、黏膜下层水肿;缓解期常表现为均匀一致强化,呈轻到中度强化,缓解期常表现为病变肠段系膜缘缩短,游离缘呈囊袋状向外突,即假性憩室改变。

②肠外表现a.梳状征:活动期通常表现为肠系膜上动脉末梢直小血管增粗扩张,排列紧密,与受累肠管系膜缘肠壁垂直。

b.渗出:活动期肠管周围常有渗出,表现为肠外脂肪密度呈片絮状增高改变。

c.肠系膜淋巴结肿大:活动期常表现为肠系膜根部及炎症引流区的肠系膜增生肿大。

d.肠管周围纤维脂肪增生:慢性期受累肠管周围常表现为纤维脂肪增生,使得邻近肠管的间距增宽。

③肠管周围并发症a.蜂窝织炎:表现为增厚肠壁周围的团片状异常强化灶,边缘模糊。

b.脓肿:炎性肿块中央坏死则形成脓肿,表现为边缘强化,中央呈不强化的液性密度。

c.瘘管和窦道:肠管与体表之间条索状的瘘管或脓柱,增强后瘘管内壁强化。

3.鉴别诊断肠结核:常累及回盲部,表现为回盲部肠壁增厚及异常强化,回盲部常挛缩变形,回盲瓣口形态异常,可出现干酪样坏死的淋巴结。

二、肠结核1.临床概述肠结核是结核分枝杆菌引起的肠道慢性特异性感染性疾病,一般见于中青年,女性稍多于男性,多数起病缓慢,病程较长。

肠梗阻的CT诊断知多少?肠梗阻是一种医学常见的疾病,是外科急腹症之一,其会对患者身体健康造成较为严重的影响,甚至会威胁患者的生命安全,经过调查显示,肠梗阻死亡概率已经达到5-10%。

CT诊断是多见的肠梗阻的诊断方式,其可对患者病情进行明确判断,为医生治疗提供科学的依据。

那么什么是肠梗阻?肠梗阻CT诊断常识有哪些?以下对其简单介绍。

肠梗阻的CT诊断知多少?CT诊断判断疾病种类通过CT诊断,可以让患者明确自己疾病发展,是属于机械性成梗阻、血运性肠梗阻、动力性肠梗阻、完全性肠梗阻,并了解患者出现肠梗阻疾病是出于什么原因?CT诊断可了解到患者的肠管扩张情况,通常若是小肠管直径在2.5厘米以上,结肠超过6.0厘米,并且肠管有积气与积液。

通过诊断结果了解这些就可以判断明确患者的肠梗阻疾病发展情况,也可以明确肠梗阻是否发生?肠梗阻的CT诊断肠梗阻程度具体决定于梗阻远端的肠管闭塞状态。

若是经过多次的的CT诊断,CT诊断结果依然显示其存在小肠梗阻加重,结肠内部不存在气体,则说明患者的肠梗阻疾病属于完全性。

若是经过几次检查结果显示结肠内部存在少量气体,或者说若是肠道内的气体有时存在,有时不存在,则说明其属于不完全性的肠梗阻。

若是在诊断结果中发现患者的结肠与小肠均存在扩张,其在6-8毫米以下,并且肠内积液比较少,经常产生于术后患者腹部,患者可能是麻痹性肠梗阻。

CT诊断的患者疾病小肠出现扩张,并在3厘米以上的肠外径为基础,肠管内有液体与气体,并且之后的手术肠管出现塌陷,部分患者的肠管表面是正常管径的肠道,其CT产生狭窄,梗阻带产生这说明患者属于单纯性的小肠梗阻。

在CT 增强的静脉时期,肠系膜上存在的静脉充盈与缺损。

患者的肠壁与门静脉腔内部、肠系膜有气体聚集,肠内门静脉出现血栓。

术后早期炎症肠梗阻CT诊断术后早期炎症肠梗阻基本特征术后早期炎症肠梗阻与其他的肠梗阻临床比较一致症状有腹痛、排便、呕吐等,在手术后有的3-4天,患者会出现排便、通气等现象,进食少量就会产生腹胀,肛门排气与排便停止,甚至会产生腹痛,部分患者手术之后身体长时间没有排气与通便。

影像笔记-肠道CT怎么看?如何在CT上观察肠道病变?一、观察病变累及的范围:1.<5cm局灶性累及:主要见于腺癌;2.5-10cm局灶性累及:主要见于憩室炎、克罗恩病、肠缺血;3.10-30cm节段性累及:主要见于肠缺血、粘膜下出血(大多数见于小肠和十二指肠)、放射性肠炎、感染、克罗恩病、淋巴瘤;4.弥漫性累及:溃疡性结肠炎(所有的结肠可能受累)、肠壁水肿(低蛋白血症或肝硬化引起,累及结肠和小肠)、系统性红斑狼疮病变累及范围及常见疾病二、观察肠壁强化方式:肠壁的强化方式可以分为白色肠壁、灰色肠壁、粘膜下水样密度靶征、粘膜下脂肪密度靶征、肠壁内气体密度肠壁强化方式与常见疾病列表如下:1.白色肠壁:主要见于急性炎症性肠病、休克肠、缺血再灌注损伤、血肿(外伤或者抗凝药物的使用)白色肠壁常见疾正常肠粘膜强化克罗恩病肠壁全层明显强化低血容量性休克肠壁全层高强化(红箭),部分肠管显示粘膜下水样密度低血容量性休克患者部分可观察到双侧肾上腺明显强化,可能与肾上腺功能活跃有关2.灰色肠壁:主要见于慢性慢性克罗恩病、肿瘤和缺血灰色肠壁常见疾病慢性克罗恩氏病红箭显示肠壁明显增厚,肠壁密度呈灰色,肠腔变窄,术后病理提示瘢痕形成肠系膜上静脉血栓形成(红箭)、属支淤血改变(黄箭),缺血肠壁呈灰色闭袢性肠梗阻,肠壁呈灰色(扩张肠管以肠系膜血管为中心放射状分布、肠系膜水肿、腹水,肠管可无强化/强化/正常)上一患者闭袢性肠梗阻,绿色方框区域代表正常强化肠管,受缺血影响肠壁未见强化,肠壁密度呈灰色闭袢性肠梗阻,绿箭示正常强化肠管,红箭示受缺血影响不强化肠管,黄箭示扭曲的肠系膜血管乙状结肠腺癌患者表现肠管灰色改变,此外GIST、转移也可能出现该强化方式3.粘膜下水样密度(粘膜明显强化,粘膜下呈水样密度,呈现出靶征):见于门脉高压、感染、急性炎症性肠病、盲肠炎、AIDS、缺血改变等粘膜下水样密度常见疾病靶征示意图(粘膜与肌层明显强化,粘膜下水肿无强化,肠管走形方向与扫描/重建方向垂直时呈现出同心圆样靶征)伪膜性肠炎患者,粘膜与肌层明显强化,粘膜下水肿,另可见结肠系膜水肿另一例伪膜性肠炎患者,升结肠粘膜下水肿另一例伪膜性肠炎患者,结肠粘膜下水肿肝硬化门静脉高压造成的结肠壁粘膜下水肿(红箭和黄箭)以及肠镜下的表现盲肠炎患者升结肠起始部粘膜下水肿(盲肠炎又叫中心粒细胞减少性肠炎,常见于AIDS、急性白血病和再生障碍性贫血,病原体包括铜绿假单胞菌、念珠菌、巨细胞病毒和大肠埃希菌,病理上表现为坏死性炎症,可发生肠穿孔)巨细胞病毒性结肠炎结肠壁广泛的粘膜下水肿系统性红斑狼疮左半结肠粘膜下水肿影像4.粘膜下脂肪密度:见于慢性炎症性肠病、肥胖、化疗药物影响、乳糜泻等怎么处理粘膜下脂肪密度?如果没有IBD,可能与肥胖有关;如果累及十二指肠和空肠近端,可能提示乳糜泻;如果仅累及回肠末端,提示克罗恩病;如果有腹部不适等症状,可能也提示存在急性或者慢性炎症性肠病5.肠壁内气体密度:可以见于缺血、感染、外伤、良性病变(如结缔组织病、炎症性肠病、COPD、肠梗阻等)、假性积气症肠壁内积气常见疾病肠壁内积气是可能危及生命的情况,需要立刻的治疗,但是肠壁内积气需要与假性积气相鉴别:黄箭所示气体位于粪渣和肠壁之间,可以判断是腔内的气体,而不是壁内同样,该患者气体也是位于粪渣和肠壁之间,判断其气体是腔内而非壁内该患者存在小肠梗阻(图像未显示),红箭所示气体位于肠壁腹侧,呈串珠样改变,该征象提示肠梗阻,气体位于腔内而非壁内另一例肠梗阻患者,出现串珠样气体密度影,该征象诊断肠梗阻比较特异,肠梗阻或肠蠕动能力下降,易造成该征象肠壁内气体密度并肝内门静脉分支气体密度,提示肠坏死;肝内门静脉分支气体提示患者存在较高死亡率另一例肠坏死患者,出现肠壁内气体密度及肝内门静脉分支气体(门静脉内气体与肝内胆管气体鉴别要点为,前者因为入肝血流,故气体易分布于肝外周,且可能出现液气平面,后者出肝,故分布于肝门周围)外伤后造成的肠壁内气体聚集偶然发现的升结肠肠壁内积气,对于无腹部症状的患者,哮喘与COPD也可能造成肠壁内积气文末有鉴别彩蛋三、观察肠系膜情况:观察肠系膜动脉、静脉是否存在充盈充盈,肠系膜水肿、肠系膜淋巴结增大、瘘管形成等克罗恩病造成的小肠-结肠瘘四、观察腔肠内情况:粪渣、高密度血肿、脂肪等小肠内有粪渣影像(黄箭)提示存在肠梗阻小肠内存在高密度影(红箭),提示存在小肠内出血脂肪性的肠内容物,提示存在乳糜泻以下是一篇关于肠壁内积气和假性积气的鉴别综述:。

克罗恩病和肠梗阻的CT诊断要点

一、克罗恩病

【典型病例】

患者,女,29岁,因腹痛、腹泻、腹部肿块伴有发热、贫血就诊。

化验:白细胞增高,血沉增快;粪便隐血试验(++),α1和α2-球蛋白增高,白蛋白降低。

临床诊断为克罗恩病。

小肠阶段性肠壁增厚(箭头),肠腔变窄,(三角箭),诊断为克罗恩病

【CT诊断要点】

1. 好发于回肠末段与邻近结肠,节段性受累。

2. 肠道的炎性病变,如裂隙状溃疡、鹅卵石征、假息肉、单发或多发性狭窄、瘘管形成等,病变呈节段性、跳跃式分布。

3. 可以看到肠袢扩张和肠外肿块影。

二、肠梗阻

【典型病例】

患者,女性,45岁,长期便秘,腹痛2天就诊。

肠管明显扩张,肠腔内可见大量积液、积气、并形成气液平面(箭头)

【CT诊断要点】

1. 单纯性小肠梗阻可见多发的液气平面呈梯状排列,梗阻远侧肠曲无气或仅见少许气体。

2. 绞窄性小肠梗阻常因肠扭转、内疝、套叠和粘连等所致。

小肠系膜扭转、内疝及粘连性肠梗阻合并肠段扭转时常有“假肿瘤”征;粘连性肠梗阻可见肠管积液,部分可出现肠曲纠集和肠曲转角较急的征象;急性肠套叠可见肠形肿块及套叠远端结肠和套鞘积气征,可见套入部梗阻端的杯口状或圆形充盈缺损和套鞘的弹簧状影。

3. 结肠梗阻梗阻近侧结肠胀气扩大并积液,位于腹部周围。

胀气扩大的结肠因有结肠袋可与小肠区别。

4. 乙状结肠扭转闭袢梗阻型乙状结肠扭转较常见,即近端与远端各有一梗阻点。