门静脉系统异常影像学讲解

- 格式:ppt

- 大小:9.61 MB

- 文档页数:46

检测门静脉解剖结构的几种影像学方法及临床意义对门静脉系统进行研究的影像学方法很多,包括彩色多普勒超声、螺旋CT、磁共振血管造影(MRA)等,下面对这些方法进行对比研究,并探讨各种影像学方法在门静脉相关疾病中的临床应用价值。

1 彩色多普勒超声1.1 方法:通过门静脉系统血管内彩色血流显像来判断血流方向、侧支循环开放情况,并进行血流动力学参数分析。

1.2 优点:对人体无损伤,无痛苦,操作方便;可获取各种方位的超声检查断层图像,层次丰富,接近其真实解剖结构,对血管内小病变有较好显示能力;能及时取得检查结果,并反复多次行动态观察,对重危患者可床旁检查。

1.3 缺点:超声的精确度易受操作者技术、观察视野限制,也易受肠气、腹水和患者体位等因素的影响,且超声的图象缺乏空间解剖结构的直观性,尤其对侧支循环、曲张静脉的显示精确度低。

1.4 临床意义:对分析门脉高压症发病机制、无创评定肝功能、帮助临床选择手术方式、判断疗效等具有重要意义。

例如彩色多普勒超声可预测肝硬化食管静脉曲张出血高危状态。

方法:根据有无出血史将肝硬化患者分为出血组,未出血组及正常对照组。

结果:出血组Dpv、Vpv、Qsv与未出血组及正常对照组比较有显著性差异,Dpv、Vpv、Qsv与食管静脉曲张出血的发生率密切相关,可作为预测食管静脉曲张出血高危状态的有效指标。

2 CT门静脉血管成像2.1 方法:将导管置入肠系膜上动脉内,注入造影剂后门静脉期和肝静脉期连续扫描肝脏,三维重建门静脉及肝静脉,分析门静脉的解剖结构。

2.2 优点:CT门静脉血管成像是目前临床上广泛应用的无创性门静脉成像技术,可以显示门静脉的正常解剖结构及变异。

2.3 缺点:造影剂可能有过敏,并且也往往因为患者的血流动力学改变、巨脾对造影剂的潴留、患者的肝功能、凝血机制的异常等原因而效果不够满意,尤其是门静脉血流为离肝方向时,难以对门静脉进行显影[1]。

2.4 临床意义:对显示肝脏分段,门静脉高压所至的静脉曲张,经颈静脉门体分流术前、后的评价门静脉栓塞和海绵样变形,胰腺癌及其它恶性肿瘤手术可切除性的评价,肝移植术前后的评价,具有重要的临床意义。

门脉高压的影像学诊断及治疗门脉高压是指门脉系统内的压力升高,导致门静脉、脾静脉等血管扩张充血,临床上常见的病因包括肝硬化、门静脉血栓形成、肝内或肝外肿瘤等。

门脉高压在临床上表现为腹水、脾大、食管胃底静脉曲张、肠道出血等症状,严重时可导致门体分流性脑病等并发症。

本文将科普门脉高压的影像学诊断及治疗,帮助读者更好地了解和应对这一疾病。

一、影像学诊断1. B超检查:B超检查是门脉高压的常用初筛方法,可以评估脾脏的大小、门静脉和脾静脉的扩张程度,以及是否存在腹水等表现。

2. 影像学造影:包括CT血管造影和磁共振血管造影,可以直接观察门静脉、脾静脉等血管的扩张情况,进一步评估肝脏和脾脏的血流动力学变化。

3. 肝脏弹性成像:也称为FibroScan,通过低频振动探头测量肝脏的弹性情况,可以评估肝硬化的程度,作为门脉高压的诊断参考。

4. 腹部CT扫描:腹部CT扫描可以提供更详细的解剖信息,包括肝脏和脾脏的形态、大小以及血管情况。

通过CT扫描,医生可以评估门静脉和脾静脉的扩张程度,检测是否存在门静脉血栓形成、脾动静脉分流等。

5. 肝动脉造影:肝动脉造影是一种侵入性的检查方法,通过向肝动脉注射造影剂,可以清晰显示肝脏和门静脉系统的血流情况。

该检查常用于评估肝内或肝外肿瘤对门脉的压迫情况以及门体分流血管的情况。

6. 食管胃镜检查:食管胃镜检查可以直接观察食管和胃的黏膜情况,特别是食管胃底静脉曲张的程度和有无出血迹象。

对于门脉高压患者,食管胃镜检查是及时发现和治疗食管胃底静脉曲张出血的重要手段。

7. 肝脾闪烁显像:肝脾闪烁显像是一种功能性的影像学检查方法,通过注射放射性同位素追踪脾脏和肝脏的血流动力学变化。

这种检查可以评估门静脉压力及其对脾血流和肝血流的影响,对门脉高压的诊断和疗效评估具有一定的价值。

具体采用哪种影像学方法需根据患者的具体情况、医生的判断和诊疗需求而定。

每种影像学方法都有其优缺点和适应症,医生会根据实际情况选择合适的检查方法以确保准确诊断和有效治疗。

图文并茂一起了解门静脉系统的影像学检查导语:门静脉系统是肝的机能血管集合的统称,是由肠系膜上静脉和脾静脉汇合而成,收集了消化道、脾、胰、胆囊的血液,携带丰富的营养物质输送入肝脏,除作为肝本身的代谢能源外,还合成新的物质,供给全身组织的需要。

今天,我们一起来了解门静脉系统的影像学检查。

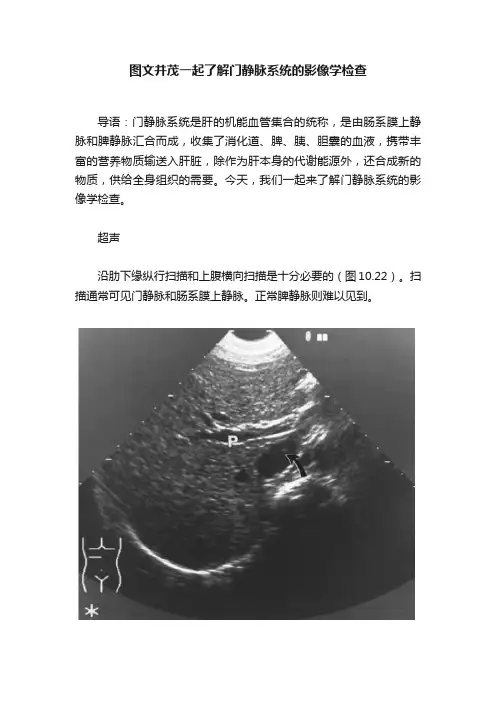

超声沿肋下缘纵行扫描和上腹横向扫描是十分必要的(图10.22)。

扫描通常可见门静脉和肠系膜上静脉。

正常脾静脉则难以见到。

门静脉粗大提示门脉高压,但无诊断价值。

如见到侧支循环,证实存在门静脉高压。

门脉血栓的形成能被精确地诊断出来,有时也可见腔内回声。

多普勒超声该检查可显示门静脉和肝动脉的解剖结构。

专家会提供满意的结果。

在肥胖的人身上不易看到缩小的硬化肝脏。

彩色多普勒能提高显现率(图10.23)。

多普勒超声能像血管造影一样精确显示门静脉堵塞。

图10.23 肝门彩色多普勒超声显示:肝动脉呈红色,门静脉呈蓝色。

多普勒超声显示8.3%的肝硬化患者的门脉、脾静脉、肠系膜上静脉有自发的离肝血流。

它的出现与肝硬化的严重程度及肝性脑病有关。

如果血流测定是向肝性的,则曲张静脉出血的可能性很大。

可见肝内门静脉异常,这对手术患者重要。

彩色多普勒对外科分流和TIPS来说,是证实门-体分流和血流方向的好方法,也能确定肝内门-体分流。

彩色多普勒对疑似柏-查综合征患者的诊断有帮助。

由于肝动脉较肝静脉的形态小且不易定位,因此可采用复式多普勒(duplexDoppler)超声探查肝移植后的肝动脉是否闭合。

彩色多普勒在过去被用于测定门脉血流。

随着门脉横截面积的增加,门静脉血流速度也成倍地增长(图10.24),但是在探测时,尤其在血流速率的测定方面容易出错。

该方法在测量门脉血流的速度、大小、急性变化时有用,而不是在监测慢性血流动力学的变化时。

门静脉血流速率与是否发生食管静脉曲张及曲张的程度相关。

在肝硬化时门脉血流速率逐渐降低,门脉高压时则低于16cm/s。

门静脉影像学门静脉影像学是一门重要的医学影像学科,主要用于诊断和治疗门静脉高压症等疾病。

门静脉是人体内的重要血管之一,连接着肠道、脾脏和腹部器官,具有极其重要的生理功能。

门静脉高压症是由于门静脉受阻或阻塞引起的一系列疾病,严重影响患者的生活质量和健康状况。

一、门静脉影像学检查的原理和方法门静脉影像学检查是通过一系列影像学技术,如超声、CT、MRI等,对门静脉及其周围组织进行检查和观察,从而判断是否存在门静脉高压症等疾病。

超声检查是门静脉影像学中常用的一种方法,通过超声波的反射来观察门静脉和肠系膜下静脉的情况,可以清晰地显示血流速度和方向,帮助医生判断是否存在梗阻或狭窄等情况。

此外,CT和MRI检查可以提供更加精准和全面的影像信息,帮助医生进行更精确的诊断和治疗。

二、门静脉高压症的影像学表现在门静脉高压症患者的影像学检查中,常常会出现一系列特征性的表现。

比如,在超声检查中可以发现门静脉明显扩张和充血、脾脏肿大、肠系膜下静脉曲张等情况;在CT和MRI检查中可以显示门静脉周围的神经、肝脏和其他器官的情况,帮助医生进行深入的诊断分析。

此外,门静脉高压症还可能引起腹水、胃静脉曲张、食管静脉曲张等并发症,影像学检查可以及时发现和诊断这些并发症,指导后续的治疗工作。

三、门静脉影像学在门静脉高压症治疗中的应用门静脉影像学在门静脉高压症的治疗中发挥着重要作用。

通过影像学检查可以及时发现门静脉高压症的病因和严重程度,为患者制定个性化的治疗方案提供了重要依据。

比如,在介入治疗中,医生可以通过超声引导下的导管放置、封闭、分流等技术,直接对门静脉高压症进行治疗,提高治疗的精确性和安全性。

此外,在手术治疗中,影像学检查也可以帮助医生规划手术路径和方式,保证手术的顺利进行和病灶的充分清除。

四、门静脉影像学的发展趋势和展望随着医学影像学技术的不断发展和进步,门静脉影像学也在不断完善和提升。

未来,随着人工智能和大数据技术的广泛应用,门静脉影像学将更加智能化和精准化,为门静脉高压症的诊断和治疗带来更多的便利和效益。

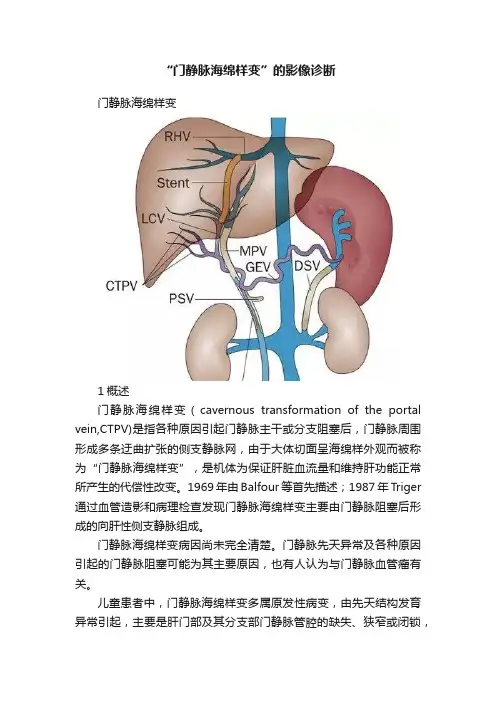

“门静脉海绵样变”的影像诊断门静脉海绵样变1概述门静脉海绵样变(cavernous transformation of the portal vein,CTPV)是指各种原因引起门静脉主干或分支阻塞后,门静脉周围形成多条迂曲扩张的侧支静脉网,由于大体切面呈海绵样外观而被称为“门静脉海绵样变”,是机体为保证肝脏血流量和维持肝功能正常所产生的代偿性改变。

1969年由Balfour等首先描述;1987年Triger 通过血管造影和病理检查发现门静脉海绵样变主要由门静脉阻塞后形成的向肝性侧支静脉组成。

门静脉海绵样变病因尚未完全清楚。

门静脉先天异常及各种原因引起的门静脉阻塞可能为其主要原因,也有人认为与门静脉血管瘤有关。

儿童患者中,门静脉海绵样变多属原发性病变,由先天结构发育异常引起,主要是肝门部及其分支部门静脉管腔的缺失、狭窄或闭锁,常合并心血管、肾脏、胃肠道及卵巢等其他先天性畸形。

新生儿脐部感染引发脐静脉炎,导致门静脉闭塞时,也可弓丨起儿童继发性门静脉海绵样变。

成年患者中,门静脉海绵样变多属继发性改变。

常由肿瘤或炎性病变引起,其中以门静脉血栓形成或癌栓、门静脉炎、肝门周围纤维组织炎、凝血系统疾病(红细胞增多症)、胰腺炎等最为常见。

门静脉海绵样变可导致继发性门静脉高压症。

2病理解剖学研究显示,门静脉海绵样变在门静脉急性闭塞后6〜20天内即可形成,包括向肝性侧支静脉和离肝性侧支静脉两种类型。

前者称为门-门侧支,是门静脉阻塞情况下,将胃肠道血液引流至肝脏的主要途径,为向肝性血流;主要由胆囊静脉、胆管周围静脉丛和胰十二指肠后上静脉组成;肝内门静脉各叶段分支之间也可经侧支血管互相沟通。

当门静脉阻塞范围较局限时,海绵样变性的侧支静脉可以跨过阻塞部位与肝内开放的门静脉分支沟通,不但能有效缓解胃肠道淤血,还能使肝脏门静脉血流灌注保持正常。

若门静脉阻塞范围较大,向肝性侧支静脉仍不足以减轻门静脉高压,门静脉和体循环之间侧支静脉开放,使正常情况下流向肝脏的血液逆向进入体循环,以降低门静脉系压力。

肝门部病变影像学表现

一、引言

在放射影像学中,肝门部病变的诊断是一项重要任务。

肝门部病变可以包括肝门周围淋巴结的增大、肝门胆管的梗阻、门静脉和肝动脉的异常等疾病。

本文将详细介绍肝门部病变的影像学表现。

二、肝门周围淋巴结的增大

1-影像学表现

肝门周围淋巴结的增大可表现为肝门区域局部淋巴结增大或弥漫淋巴结增大。

增大的淋巴结形态规则,边缘清晰,质地均匀。

2-诊断依据

根据肝门周围淋巴结的增大程度、形态和质地,结合患者的临床病史和其他检查结果,可以做出诊断。

三、肝门胆管的梗阻

1-影像学表现

肝门胆管的梗阻可表现为肝门胆管扩张、胆总管扩张以及肝内胆管扩张等。

胆管扩张的程度、范围和形态可以根据影像学结果进行评估。

2-诊断依据

根据肝门胆管的扩张程度、形态以及肝内外胆管的情况,结合临床病史和其他检查结果,可以判断是否存在肝门胆管的梗阻。

四、门静脉和肝动脉的异常

1-影像学表现

门静脉和肝动脉的异常可以包括门静脉栓塞、门静脉高压和肝动脉畸形等。

这些病变的表现形式多种多样,根据具体情况可以进行影像学诊断。

2-诊断依据

根据影像学检查发现的门静脉和肝动脉的异常表现,结合临床病史和其他检查结果,可以做出相应的诊断。

附件:无

法律名词及注释:

1-肝门部病变:指发生在肝门部的疾病,包括肝门周围淋巴结的增大、肝门胆管的梗阻、门静脉和肝动脉的异常等。

2-影像学:指通过各种检查方法得到的内部结构、组织和器官的影像学表现。

3-诊断:指根据临床病史、体格检查、实验室检查和影像学检查等综合分析,确定疾病的性质和病因。

门静脉海绵样变的CT和MRI表现展开全文门静脉海绵样变(cavernous transformation of the portal vein,CTPV),是指肝门部或肝内门静脉分支慢性部分性或完全性阻塞后,导致门静脉血流受阻,引起门静脉压力增高,为减轻门静脉高压,在门静脉周围形成侧支循环或阻塞后的再通。

这是机体为保证肝脏血流灌注量和肝功能正常的一种代偿性改变。

本病临床少见,是肝前性门静脉高压的原因之一,约占门静脉高压症的3.5%。

目前病因不完全清楚,随着DSA血管造影、彩色US、MRI 及CT等技术的广泛应用,近年来报道日渐增多。

流行病学:Balfour等在1869年首先描述了门静脉海绵样变,Klemperer根据尸检和病理学检查提出门静脉海绵样变是一种先天性血管畸形,而且临床罕见。

Omakawa等通过结扎大鼠的肝外门静脉后,成功复制了门静脉海绵样变的动物模型。

Triger通过血管造影和病理检查发现CTPV是门静脉阻塞后形成的向肝性静脉侧支循环。

Gaetano等将门静脉血栓形成后的局部的侧支循环形成过程定义为门静脉海绵样变。

由于这些血管在大体标本切面观呈海绵状血管瘤样改变,故被称为“门静脉海绵变性”。

以后人们逐渐认识到门静脉海绵样变是多起源的病变,先天性因素占50%~60%。

病因:门静脉海绵样变根据病因可分为原发性和继发性。

儿童CTPV多属原发性,主要是肝门部及其分支部门静脉管腔的缺失,结构先天发育异常,狭窄或闭锁所致。

目前认为下列情况可以导致儿童CTPV:1.门静脉先天畸形,在静脉导管闭塞后出现脐肠系膜-肝静脉之间的静脉丛异常增生,以代替闭塞的门静脉。

2.CTPV本身就是一种门静脉的血管瘤。

3.门静脉血栓的结局,新生儿的败血症、脐部感染及腹腔感染。

炎症病变累及门静脉系统,最终导致门静脉闭塞和门静脉周围侧支静脉形成。

成人CTPV多属继发性,其特点是原有正常的门静脉系统的管腔结构,由于门静脉炎、肝门周围纤维组织炎、血栓形成、凝血疾病(红细胞增多)、肿瘤侵犯、胰腺炎等导致门静脉血流受阻、血液淤滞或血流量增加,压力增高,为减轻压力,门静脉周围建立侧支循环再通。

门静脉积气(portal venous gas,PVG)是一种少见的临床病症,具有典型的影像学表现及较高的死亡率。

它是指由各种原因导致气体在门静脉及门静脉分支异常集聚的影像学表现,CT能很好地显示其征象。

现将我院发现的2例报道如下。

例1,男,62岁,突发腹痛2h来院就诊,无恶心、呕吐、腹泻及发热症状,有肺间质纤维化多年。

CT平扫:胃腔明显扩张,胃内有大量气体充盈,腹腔内肠管明显扩张积液,局部见液平,小肠及结肠肠壁内见线状透亮影;肠系膜血管内亦见气体影,肝内见弥漫性沿门静脉分支分布的气体影,达肝被膜下;门静脉分支-脾静脉及肠系膜上静脉内亦有气体影。

腹腔内见多发结节灶,部分融合成团(图1)。

图1 男,62岁图1a肝内门静脉分支明显积气,至包膜下呈“柏叶征”(箭头)图1b肠壁明显积气(箭头),腹腔内多发结节(五角星)CT诊断为PVG、肠梗阻、肠坏死、腹腔内多发淋巴结肿大。

患者病情危重,有手术指征,被患者及家属拒绝,故对其进行保守对症治疗,24h 后多器官衰竭死亡。

尸检发现肠系膜上动脉栓塞,全部小肠、结肠坏死发黑,肠系膜周围见多发肿大淋巴结。

例2,男,60岁,腹痛1h来院就诊,血压150/100mmHg(1mmHg=0.133kPa),既往史:5年前行心脏搭桥手术。

CT平扫:肝右叶见门脉右支部分分支扩张积气(图2),腹主动脉局部明显增粗、扩张,升结肠局部肠壁肿胀水肿。

图2 男,60岁,肝右叶门静脉部分分支积气(箭头) CT诊断PVG,给予抗感染及对症治疗;12h后行增强扫描,增粗的腹主动脉外缘见环状低密度影,未见强化及透亮线影,门静脉右支积气消失。

继续给予抗感染治疗,5d后康复出院。

出院临床诊断为结肠炎。

讨论:PVG不是一个独立的疾病,通常是伴随消化道疾病而出现的一种征象,自Wolf和Evans首次报道以来,关于各种疾病合并PVG的报道陆续增多。

Sisk通过门静脉造影总结了PVG的影像学特点,即在肝包膜下2 cm内出现的分支状气体影为PVG的诊断依据。

儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件(一)儿童肝前性门静脉高压是一种常见的疾病,可以导致肝硬化、脾功能亢进甚至生命危险的后果。

随着医学技术的进步,诊断和治疗方法也在不断更新,其中影像诊断技术在这些方法中占据了重要的地位。

因此,学习儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件对于医学从业者来说显得尤为必要。

以下将从课件内容、课堂教学和实践应用三个方面探讨该课件的重要性。

一、课件内容儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件包括基础知识、影像变化及评估、病理及临床表现等方面。

其中,基础知识部分包括解剖学知识、病因、流行病学特点等方面。

此外,课件详细讲解了如何根据患儿的影像结果进行评估,并讲述了肝前性门静脉高压的病理变化和临床表现及诊断方法。

通过这些内容可以深入了解儿童肝前性门静脉高压的相关知识,更好地指导实践操作。

二、课堂教学学习儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件可以大大提高医务人员的技能水平和工作效率。

在课堂教学中,讲师可以根据课件内容作出详细解释,并进行相关的现场演示操作,使学生能够更好地理解和掌握相关技术。

通过实践操作,学生不仅能够深入了解肝前性门静脉高压的影像诊断方法,也能够掌握实用操作技巧,从而能够减少误诊率和漏诊率。

三、实践应用儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件适用于医院内部的医学培训、研究生教育、临床实验以及临床科研等,在实际应用中能够有效地提升医护人员的工作能力和效率。

此外,对于有需要的患儿,在医疗实际操作中也将获得更加系统化且高水平的医疗服务。

总之,儿童肝前性门静脉高压影像诊断学习课件对于医学从业人员的专业知识提升至关重要。

在未来的医学工作中,透过课件所描述和展示的影像技术可以减少误诊率和漏诊率,尽量缩短病情的处理时间,以提高患儿的治疗效果和提升医生的治疗水平,进而为孩子们的健康保驾护航。