方剂学清热剂

- 格式:ppt

- 大小:1.48 MB

- 文档页数:36

第五单元清热剂概述清热剂的适用范围清热剂适用于里热证。

一般是在表证已解,热已入里,或里热已盛尚未结实的情况下使用。

清热剂的应用注意事项(1)辨明里热所在部位。

邪热在气则清气,入营血则清营凉血,热盛于脏腑则需结合脏腑所在的部位选择方药。

若热在气而治血,则将引邪深入;若热在血而治气,则无济于事。

(2)辨明热证真假,勿被假象所迷惑。

如为真寒假热之证,不可误投清热剂。

(3)辨明热证的虚实。

应注意屡用清热泻火之剂而热仍不退者,当改用甘寒滋阴壮水之法,阴复则其热自退。

(4)权衡轻重,量证投药。

热盛而药轻,无异于杯水车薪;热微而药重,势必热去寒生;对于平素阳气不足,脾胃虚弱,外感之邪虽已入里化热,亦应慎用,必要时配伍护中醒脾和胃之品,以免伤阳碍胃。

(5)对于热邪炽盛,服清热剂入口即吐者,可于清热剂中少佐温热之品,或采用凉药热服的反佐法。

清气分热白虎汤《伤寒论》组成:石膏一斤知母六两炙甘草二两粳米六合方歌:白虎膏知粳米甘,清热生津止渴烦,气分热盛四大证,益气生津人参添。

速记:师母干净。

功用:清热生津。

主治:气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

配伍意义:方中以入肺胃二经、辛甘大寒之生石膏为君药,功善清解,透热出表,以除阳明气分之热。

苦寒质润之知母为臣药,既助石膏清肺胃之热,又可滋阴润燥,救已伤之阴津。

石膏与知母相须为用,清热生津,除烦止渴之功益强。

粳米、炙甘草共为佐药,益胃生津,并可防止大寒伤中之弊。

炙甘草兼以为使,调和诸药。

四药相配,共成清热生津之功,使其热清津复,诸症自解。

清营凉血清营汤《温病条辨》组成:犀角(水牛角代)三钱生地黄五钱玄参三钱竹叶心一钱麦冬三钱丹参二钱黄连一钱五分银花三钱连翘二钱方歌:清营汤是鞠通方,热入心包营血伤,角地银翘玄连竹,丹麦清热佐之良。

速记:乔连花选地丹麦主席。

功用:清营解毒,透热养阴。

主治:热入营分证。

身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉细数,舌绛而干。

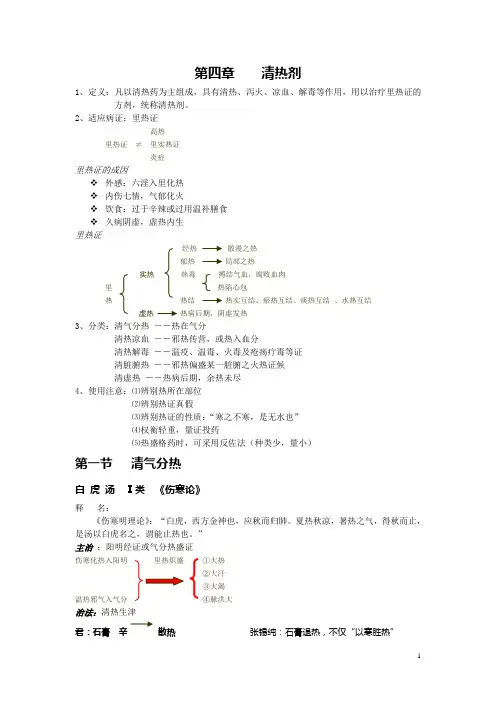

第四章清热剂1、定义:凡以清热药为主组成,具有清热、泻火、凉血、解毒等作用,用以治疗里热证的方剂,统称清热剂。

2、适应病证:里热证高热里热证≠里实热证炎症里热证的成因❖外感:六淫入里化热❖内伤七情,气郁化火❖饮食:过于辛辣或过用温补膳食❖久病阴虚,虚热内生里热证经热散漫之热郁热局部之热实热热毒搏结气血,腐败血肉里热陷心包热热结热实互结、瘀热互结、痰热互结、水热互结虚热热病后期,阴虚发热3、分类:清气分热--热在气分清热凉血--邪热传营,或热入血分清热解毒--温疫、温毒、火毒及疮疡疔毒等证清脏腑热--邪热偏盛某一脏腑之火热证候清虚热--热病后期,余热未尽4、使用注意:⑴辨别热所在部位⑵辨别热证真假⑶辨别热证的性质:“寒之不寒,是无水也”⑷权衡轻重,量证投药⑸热盛格药时,可采用反佐法(种类少,量小)第一节清气分热白虎汤Ⅰ类《伤寒论》释名:《伤寒明理论》:“白虎,西方金神也,应秋而归肺。

夏热秋凉,暑热之气,得秋而止,是汤以白虎名之,谓能止热也。

”主治:阳明经证或气分热盛证伤寒化热入阳明里热炽盛①大热②大汗③大渴温热邪气入气分④脉洪大治法:清热生津君:石膏辛散热张锡纯:石膏退热,不仅“以寒胜热”甘生津而且“逐热外出”寒清热质重降火臣:知母:苦寒、质润为何不用生地、麦冬养阴?佐:粳米、炙甘草:益胃生津;防止苦寒伤胃小米:兼清热除烦,和胃安眠糯米:兼收涩之功黑米:长于补血粳米的作用:药液变稠,便于吸收钙离子保护胃气煎药时间以米熟为标志辩证要点:大热,大汗,大渴,脉洪大。

使用注意:表证未解之无汗发热;脉见浮细或沉;血虚发热。

脉洪不胜重按者;真寒假热之阴盛格阳证。

蒲辅周:“不可在白虎汤中加上三黄解毒泻火,这样方的性质,由辛凉变为苦寒,就成了死白虎,反不能清透其热。

”《蒲辅周医疗经验》27页,人民卫生出版社,1976 《许玉山医案》:张某,男,30岁,工人,初起恶寒发热,头痛,周身酸楚,口干,西医按感冒治疗后,症状不减,改服中药辛温解表,恶寒止,发热加重,烦躁,口干,喜冷饮。

初级中药士考试《方剂学》章节讲义方剂学——第五单元清热剂细目一概述要点一清热剂的适用范围适用于气分热、血热、脏腑热以及虚热等里热证。

要点二清热剂的应用注意事项1.要辨别里热证的部位,若热在气而治血,必将引邪入里;热在血而治气,则血热难平。

2.要辨明里热证的性质,分清虚实,对于屡用清热剂而热仍不退者,为阴虚火旺,即王冰所说:“寒之不寒,是无水也”,当用甘寒滋阴壮水之法,使其阴复则热自退。

3.要分清里热证的真假,不要为假象迷惑,若为真寒假热,不可误用寒凉。

4.对于热邪炽盛,服凉药入口即吐者,可少佐温热药或用凉药热服法。

5.要注意顾护脾胃,因苦寒之品容易伤阳败胃,必要时可配伍健脾和胃之品。

细目二清气分热要点白虎汤《伤寒论》【组成】石膏一斤知母六两甘草(炙)二两粳米六合【功用】清热生津。

【主治】阳明经热证或肺胃气分热证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大或滑数有力。

【组方原理】本方证是由伤寒化热内传阳明之经,或温病邪传气分所致。

里热炽盛无表证,故壮热面赤,不恶寒而恶热;热灼津伤,乃见烦渴引饮;里热蒸腾,迫津外泄,则汗出;邪热盛于经,鼓动脉道,故脉洪大有力。

治以清热生津为法。

方中石膏辛甘大寒,善于清解阳明经热邪,透热出表,除烦止渴,故重用为君药。

知母苦寒质润,既助石膏清泻肺胃实热,又能生津止渴,为臣药。

君臣相须为用,既可大清气分之热,又能滋阴生津,功效倍增。

炙甘草、粳米益胃和中,并防石膏、知母大寒伤胃,为佐使药。

四药合用,使热邪得清,津液得复,诸症自愈。

【加减化裁】临证时凡外感热病属气分实热者,均可用本方加减治疗。

若兼阳明腑实,见神昏谵语,大便秘结,小便赤涩,可加大黄、芒硝以泻热攻积;若气血两燔,引动肝风,见神昏谵语、抽搐者,可加羚羊角、水牛角以凉肝息风;消渴病而见烦渴引饮,属胃热者,可加天花粉、芦根等以增强清热生津之力。

【白虎汤与竹叶石膏汤的鉴别应用】两方均含有石膏、粳米、甘草,都有清热生津之功,主治气分热证。

方剂学——第五单元清热剂细目一概述要点一清热剂的适用范围适用于里热证。

要点二清热剂的应用注意事项清热剂须在表证已解,里热炽盛,或里热尚未结实的情况下应用。

热邪伤阴者忌用苦寒药。

细目二清气分热要点一白虎汤《伤寒论》【组成】石膏一斤知母六两甘草(炙)二两粳米六合【功用】清热生津。

【主治】阳明、气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

【组方原理】君:石膏—清阳明、气分大热,止渴除烦。

臣:知母—清肺胃之热,滋阴润燥。

佐:粳米、炙甘草—益胃生津,防大寒伤中。

使:炙甘草—调和诸药。

要点二竹叶石膏汤《伤寒论》【组成】竹叶二把石膏一斤半夏半升麦冬一升人参二两甘草(炙)二两粳米半升【功用】清热生津,益气和胃。

【主治】伤寒、温病、暑病,余热未清,气津两伤证。

身热多汗,心胸烦闷,气逆欲呕,口干喜饮,或虚烦不寐,舌红苔少,脉虚数。

【组方原理】君:石膏—清热除烦。

臣:麦冬—养阴生津,兼除暑热。

佐:人参—益气升清,半夏—苦燥降逆。

二药相伍,脾升胃降,呕逆自除。

佐:竹叶—清热除烦。

佐使:甘草、粳米—和中养胃。

方歌:竹叶石膏参麦冬,半夏粳米甘草从,清补气津又和胃,余热耗伤气津用。

趣记:竹竿下高人卖米。

竹甘夏膏人麦米。

细目三清营凉血要点一清营汤《温病条辨》【组成】犀角三钱(水牛角代)生地五钱元参三钱竹叶心一钱麦冬三钱丹参二钱黄连一钱五分银花三钱连翘(带心)二钱【功用】清营解毒,透热养阴。

【主治】邪热入营证。

身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,舌绛而干,脉数或细数。

【组方原理】君:犀角—清解营分之热毒。

臣:生地—凉血滋阴,麦冬—清热养阴生津,玄参—滋阴降火解毒(增液汤)。

佐:银花、连翘—芳香透散,使营分热邪透转气分而解,“入营犹可透热转气”;佐:黄连—清心解毒;竹叶心—清心热;丹参—清热凉血。

方歌:清营汤治热传营,身热夜甚神不宁,犀地玄麦连竹丹,透热转气需翘银。

趣记:(清营)皇帝住西单悄卖银元。