清热剂(清热祛暑清虚热)-方剂学

- 格式:pptx

- 大小:7.33 MB

- 文档页数:119

第五单元清热剂概述清热剂的适用范围清热剂适用于里热证。

一般是在表证已解,热已入里,或里热已盛尚未结实的情况下使用。

清热剂的应用注意事项(1)辨明里热所在部位。

邪热在气则清气,入营血则清营凉血,热盛于脏腑则需结合脏腑所在的部位选择方药。

若热在气而治血,则将引邪深入;若热在血而治气,则无济于事。

(2)辨明热证真假,勿被假象所迷惑。

如为真寒假热之证,不可误投清热剂。

(3)辨明热证的虚实。

应注意屡用清热泻火之剂而热仍不退者,当改用甘寒滋阴壮水之法,阴复则其热自退。

(4)权衡轻重,量证投药。

热盛而药轻,无异于杯水车薪;热微而药重,势必热去寒生;对于平素阳气不足,脾胃虚弱,外感之邪虽已入里化热,亦应慎用,必要时配伍护中醒脾和胃之品,以免伤阳碍胃。

(5)对于热邪炽盛,服清热剂入口即吐者,可于清热剂中少佐温热之品,或采用凉药热服的反佐法。

清气分热白虎汤《伤寒论》组成:石膏一斤知母六两炙甘草二两粳米六合方歌:白虎膏知粳米甘,清热生津止渴烦,气分热盛四大证,益气生津人参添。

速记:师母干净。

功用:清热生津。

主治:气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

配伍意义:方中以入肺胃二经、辛甘大寒之生石膏为君药,功善清解,透热出表,以除阳明气分之热。

苦寒质润之知母为臣药,既助石膏清肺胃之热,又可滋阴润燥,救已伤之阴津。

石膏与知母相须为用,清热生津,除烦止渴之功益强。

粳米、炙甘草共为佐药,益胃生津,并可防止大寒伤中之弊。

炙甘草兼以为使,调和诸药。

四药相配,共成清热生津之功,使其热清津复,诸症自解。

清营凉血清营汤《温病条辨》组成:犀角(水牛角代)三钱生地黄五钱玄参三钱竹叶心一钱麦冬三钱丹参二钱黄连一钱五分银花三钱连翘二钱方歌:清营汤是鞠通方,热入心包营血伤,角地银翘玄连竹,丹麦清热佐之良。

速记:乔连花选地丹麦主席。

功用:清营解毒,透热养阴。

主治:热入营分证。

身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉细数,舌绛而干。

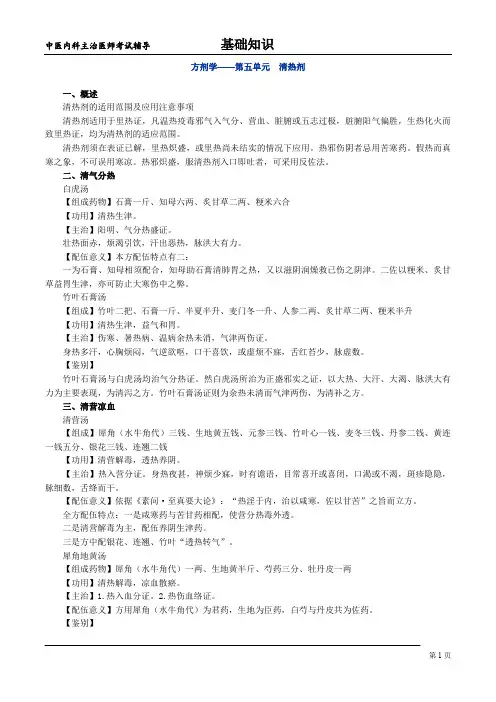

方剂学——第五单元清热剂一、概述清热剂的适用范围及应用注意事项清热剂适用于里热证,凡温热疫毒邪气入气分、营血、脏腑或五志过极,脏腑阳气偏胜,生热化火而致里热证,均为清热剂的适应范围。

清热剂须在表证已解,里热炽盛,或里热尚未结实的情况下应用。

热邪伤阴者忌用苦寒药。

假热而真寒之象,不可误用寒凉。

热邪炽盛,服清热剂入口即吐者,可采用反佐法。

二、清气分热白虎汤【组成药物】石膏一斤、知母六两、炙甘草二两、粳米六合【功用】清热生津。

【主治】阳明、气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

【配伍意义】本方配伍特点有二:一为石膏、知母相须配合,知母助石膏清肺胃之热,又以滋阴润燥救已伤之阴津。

二佐以粳米、炙甘草益胃生津,亦可防止大寒伤中之弊。

竹叶石膏汤【组成】竹叶二把、石膏一斤、半夏半升、麦门冬一升、人参二两、炙甘草二两、粳米半升【功用】清热生津,益气和胃。

【主治】伤寒、暑热病、温病余热未消,气津两伤证。

身热多汗,心胸烦闷,气逆欲呕,口干喜饮,或虚烦不寐,舌红苔少,脉虚数。

【鉴别】竹叶石膏汤与白虎汤均治气分热证。

然白虎汤所治为正盛邪实之证,以大热、大汗、大渴、脉洪大有力为主要表现,为清泻之方。

竹叶石膏汤证则为余热未清而气津两伤,为清补之方。

三、清营凉血清营汤【组成】犀角(水牛角代)三钱、生地黄五钱、元参三钱、竹叶心一钱、麦冬三钱、丹参二钱、黄连一钱五分、银花三钱、连翘二钱【功用】清营解毒,透热养阴。

【主治】热入营分证。

身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉细数,舌绛而干。

【配伍意义】依据《素问·至真要大论》:“热淫于内,治以咸寒,佐以甘苦”之旨而立方。

全方配伍特点:一是咸寒药与苦甘药相配,使营分热毒外透。

二是清营解毒为主,配伍养阴生津药。

三是方中配银花、连翘、竹叶“透热转气”。

犀角地黄汤【组成药物】犀角(水牛角代)一两、生地黄半斤、芍药三分、牡丹皮一两【功用】清热解毒,凉血散瘀。

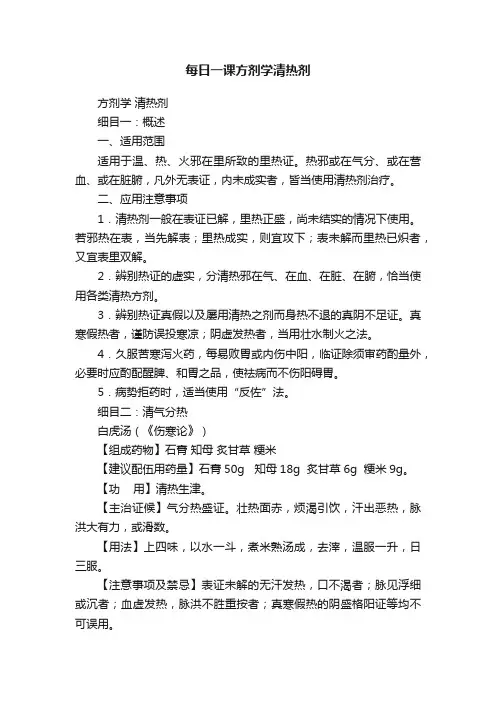

每日一课方剂学清热剂方剂学清热剂细目一:概述一、适用范围适用于温、热、火邪在里所致的里热证。

热邪或在气分、或在营血、或在脏腑,凡外无表证,内未成实者,皆当使用清热剂治疗。

二、应用注意事项1.清热剂一般在表证已解,里热正盛,尚未结实的情况下使用。

若邪热在表,当先解表;里热成实,则宜攻下;表未解而里热已炽者,又宜表里双解。

2.辨别热证的虚实,分清热邪在气、在血、在脏、在腑,恰当使用各类清热方剂。

3.辨别热证真假以及屡用清热之剂而身热不退的真阴不足证。

真寒假热者,谨防误投寒凉;阴虚发热者,当用壮水制火之法。

4.久服苦寒泻火药,每易败胃或内伤中阳,临证除须审药酌量外,必要时应酌配醒脾、和胃之品,使祛病而不伤阳碍胃。

5.病势拒药时,适当使用“反佐”法。

细目二:清气分热白虎汤(《伤寒论》)【组成药物】石膏知母炙甘草粳米【建议配伍用药量】石膏50g 知母18g 炙甘草6g 粳米9g。

【功用】清热生津。

【主治证候】气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力,或滑数。

【用法】上四味,以水一斗,煮米熟汤成,去滓,温服一升,日三服。

【注意事项及禁忌】表证未解的无汗发热,口不渴者;脉见浮细或沉者;血虚发热,脉洪不胜重按者;真寒假热的阴盛格阳证等均不可误用。

【配伍意义】本方原为阳明热盛证而设,后世温病学家又以此主治气分热盛的代表方剂。

但无论风寒之邪传人阳明化热,抑或温热之邪由卫及气,皆以热盛伤津为主证病机。

此时,邪热在经而里未成实,攻下非宜;热盛津伤,苦寒直折,又恐化燥。

唯甘寒清热生津为宜。

方中石膏辛甘大寒,清泄阳明气分实热为君。

知母苦寒质润,清热泻火,养阴润燥为臣。

二药相须为用,清热除烦,养阴生津。

佐以炙甘草、粳米养胃安中,既合石膏甘寒生津,又防石膏、知母大寒伤胃。

四药配伍,清热生津,养胃护中,使热清而烦除,津复而渴止。

【化裁运用】临床运用本方,以大热、大汗、大渴、脉洪大为使用依据。

若白虎汤证,身热、汗多而脉大无力,或暑病身热、汗出、口渴而背微恶寒者,是热盛而津气两伤之候,宜加人参益气生津(参《伤寒论》白虎加人参汤)。

中医助理医师考试方剂学方歌:清热剂2016年中医助理医师考试方剂学方歌:清热剂凡用清热药组成,具有清热、泻火、凉血、解毒、滋阴透热的作用,治疗里热证的方剂,统称清热剂(Formulae that Clear the Heat)。

以清热药为主组成的'方剂的统称。

有清热泻火、清热燥湿、清热解毒、清营凉血、清解暑热、清退虚热等作用。

主治里热证。

以下是店铺带来的相关内容,请看下文:清热剂4.1清气分热1.白虎汤白虎膏知粳米甘,清热生津止渴烦,气分热盛四大证,益气生津人参添。

2.竹叶石膏汤竹叶石膏参麦冬,半夏粳米甘草从,清补气津又和胃,余热耗伤气津用。

4.2清营凉血1.清营汤清营汤治热传营,身热燥渴眠不宁,犀地银翘玄连竹,丹麦清热更护阴。

2.犀角地黄汤犀角地黄芍药丹,清热凉血散瘀专,热入血分服之安,蓄血伤络吐衄斑。

4.3清热解毒1.黄连解毒汤黄连解毒柏栀芩,三焦火盛是主因,烦狂火热兼谵妄,吐衄发斑皆可平。

2.凉膈散凉膈硝黄栀子翘,黄芩甘草薄荷饶,再加竹叶调蜂蜜,上中郁热服之消。

3.普济消毒饮普济消毒蒡芩连,甘桔兰根勃翘玄,升柴陈薄僵蚕入,大头瘟毒服之痊。

4.仙方活命饮仙方活命君银花,归芍乳没陈皂甲,防芷贝粉甘酒煎,阳证痈疡内消法。

4.4 清脏腑热1.导赤散导赤木通生地黄,草梢煎加竹叶尝,清心利水又养阴,心经火热移小肠。

2.龙胆泻肝汤龙胆栀芩酒拌炒,木通泽泻车柴草,当归生地益阴血,肝胆实火湿热消。

3.左金丸左金连萸六比一,胁痛吞酸悉能医,再加芍药名戊己,专治泄痢痛在脐。

4.苇茎汤苇茎瓜瓣苡桃仁,清肺化痰逐瘀能,热毒痰瘀致肺痈,脓成未成均胜任。

5.泻白散泻白桑皮地骨皮,粳米甘草扶肺气,清泻肺热平和剂,热伏肺中喘咳医。

6.清胃散清胃散中当归连,生地丹皮升麻全,或加石膏泻胃火,能消牙痛与牙宣。

7.玉女煎玉女石膏熟地黄,知母麦冬牛膝襄,肾虚胃火相为病,牙痛齿衄宜煎尝。

8.葛根黄芩黄连汤葛根芩连甘草伍,用时先将葛根煮,内清肠胃外解表,协热下利喘汗除。

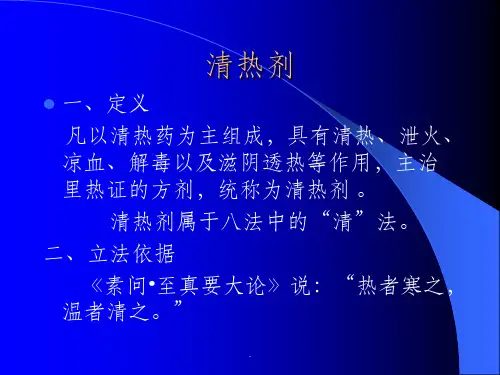

网络方剂学之清热剂概说一、概念:凡以清热药为主组成,具有清热、泻火、凉血、解毒等作用,用以治疗里热证的方剂,统称清热剂。

属于“八法”中的“清法”。

[范畴]温热火同属一性。

温盛为热,热盛为火。

区别为程度不同。

二、分类及适应证:清气分热:1)热在气分,热盛伤津,大热、大汗、大渴、脉洪大—白虎汤。

2)热病后,气分余热未清,气阴两伤—身热,心胸烦闷,虚烦不寐,多汗,口干,舌红少苔,脉虚数。

清营凉血:1)热在营分—夜深热甚,神烦少寐,时有谵语,斑疹隐隐,舌绛干。

2)热在血分—各种出血,发狂,谵语,斑疹显露,色紫黑,舌深绛起刺。

故清热凉血药—在营分,配清气分药;在血分,配散瘀药。

清热解毒:1)三焦火毒热盛证—烦热谵语,吐衄,发斑或外科的痈、疽、疮、疔。

2)风热疫毒发于头面—头面部红肿热痛,咽喉肿痛不利。

3)上中二焦,邪郁生热,热聚胸膈—邪热面赤,胸膈烦热,口舌生疮,便秘溲赤。

清脏腑热:热邪偏于某一脏腑所产生的火热证—心火、肝热、胃热。

清热祛暑:夏月暑热证1)暑多挟湿—暑热则身热、出汗、面赤、心烦、口渴。

湿热则胸脘痞闷,苔腻。

2)单感暑邪—暑热。

3)暑伤气阴证:包括暑热与气阴两伤(体倦乏力)。

清虚热:1)热病后期,余邪未尽,阴液已伤—暮热朝凉,热退无汗,脉细数。

2)肝肾阴虚火旺—五心烦热,潮热,自汗。

三、清热剂的应用原则:一般是在表证已解,热已入里,而且是里热虽盛,但尚未结实的情况下使用。

四、清热剂的注意事项:1.首先要辨清热的性质。

[说明]有外感之火,有内伤之火,外感为实,内伤为虚。

外感之火以凉为清;内伤之火以补为清。

实热虚热,在脏在腑,卫气营血,热在气治血无益,热在血治气则不当。

2.应明辨“热证”的真假。

3.注意病者体质:阴虚之人当清中护阴,阳虚之人清法不可太过。

4.权衡病之轻重──不可“杯水车薪”,又不可诛伐无辜。

5.热为阳邪,热盛易伤津液,故注意救阴存津。

清法皆用寒凉之药,易败胃伤阳,须注意保护脾胃功能。

方剂学——第五单元清热剂细目一概述要点一清热剂的适用范围适用于里热证。

要点二清热剂的应用注意事项清热剂须在表证已解,里热炽盛,或里热尚未结实的情况下应用。

热邪伤阴者忌用苦寒药。

细目二清气分热要点一白虎汤《伤寒论》【组成】石膏一斤知母六两甘草(炙)二两粳米六合【功用】清热生津。

【主治】阳明、气分热盛证。

壮热面赤,烦渴引饮,汗出恶热,脉洪大有力。

【组方原理】君:石膏—清阳明、气分大热,止渴除烦。

臣:知母—清肺胃之热,滋阴润燥。

佐:粳米、炙甘草—益胃生津,防大寒伤中。

使:炙甘草—调和诸药。

要点二竹叶石膏汤《伤寒论》【组成】竹叶二把石膏一斤半夏半升麦冬一升人参二两甘草(炙)二两粳米半升【功用】清热生津,益气和胃。

【主治】伤寒、温病、暑病,余热未清,气津两伤证。

身热多汗,心胸烦闷,气逆欲呕,口干喜饮,或虚烦不寐,舌红苔少,脉虚数。

【组方原理】君:石膏—清热除烦。

臣:麦冬—养阴生津,兼除暑热。

佐:人参—益气升清,半夏—苦燥降逆。

二药相伍,脾升胃降,呕逆自除。

佐:竹叶—清热除烦。

佐使:甘草、粳米—和中养胃。

方歌:竹叶石膏参麦冬,半夏粳米甘草从,清补气津又和胃,余热耗伤气津用。

趣记:竹竿下高人卖米。

竹甘夏膏人麦米。

细目三清营凉血要点一清营汤《温病条辨》【组成】犀角三钱(水牛角代)生地五钱元参三钱竹叶心一钱麦冬三钱丹参二钱黄连一钱五分银花三钱连翘(带心)二钱【功用】清营解毒,透热养阴。

【主治】邪热入营证。

身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,舌绛而干,脉数或细数。

【组方原理】君:犀角—清解营分之热毒。

臣:生地—凉血滋阴,麦冬—清热养阴生津,玄参—滋阴降火解毒(增液汤)。

佐:银花、连翘—芳香透散,使营分热邪透转气分而解,“入营犹可透热转气”;佐:黄连—清心解毒;竹叶心—清心热;丹参—清热凉血。

方歌:清营汤治热传营,身热夜甚神不宁,犀地玄麦连竹丹,透热转气需翘银。

趣记:(清营)皇帝住西单悄卖银元。