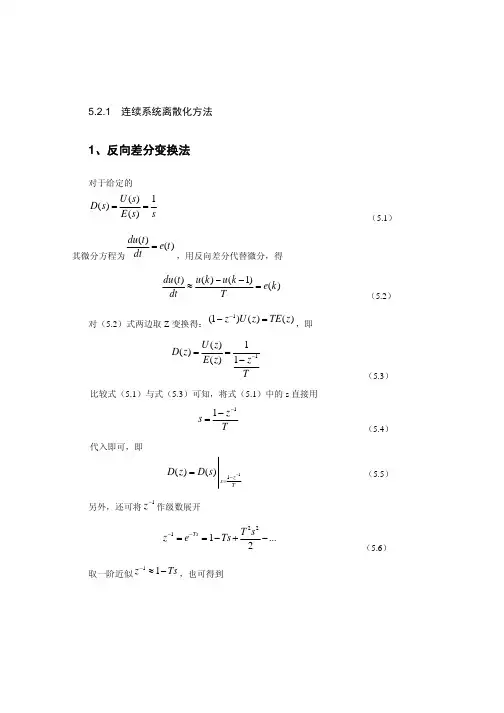

第8.4课 (了解)连续化控制方法—模拟控制器离散化方法

- 格式:pdf

- 大小:763.95 KB

- 文档页数:31

实验三离散化方法研究一、实验目的1.学习并掌握数字控制器的设计方法;2.熟悉将模拟控制器D(S)离散为数字控制器的原理与方法;3.通过数模混合实验,对D(S)的多种离散化方法作比较研究,并对D(S)离散化前后闭环系统的性能进行比较,以加深对计算机控制系统的理解。

二、实验设备1.THBDC-1型控制理论·计算机控制技术实验平台2.THBXD数据采集卡一块(含37芯通信线、16芯排线和USB电缆线各1根)3.PC机1台(含软件“THBDC-1”)三、实验内容1.按连续系统的要求,照图3-1的方案设计一个与被控对象串联的模拟控制器D(S),并用示波器观测系统的动态特性。

2.利用实验平台,设计一个数-模混合仿真的计算机控制系统,并利用D(S)离散化后所编写的程序对系统进行控制。

3.研究采样周期T S变化时,不同离散化的方法对闭环控制系统性能的影响。

4.对上述连续系统和计算机控制系统的动态性能作比较研究。

四、实验原理由于计算机的发展,计算机及其相应的信号变换装置(A/D和D/A)取代了常规的模拟控制。

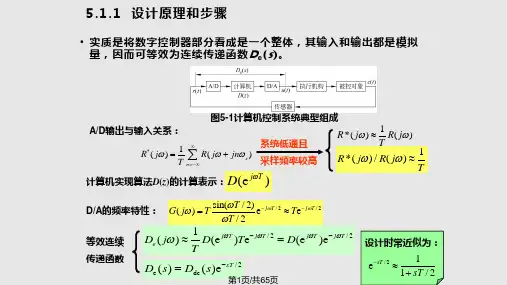

在对原有的连续控制系统进行改造时,最方便的办法是将原来的模拟控制器离散化,其实质是将数字控制部分(A/D、计算机和D/A)看成一个整体,它的输入与输出都是模拟量,因而可等效于一个连续的传递函数D(S)。

这样,计算机控制系统可近似地视为以D(S)为控制器的连续控制系统。

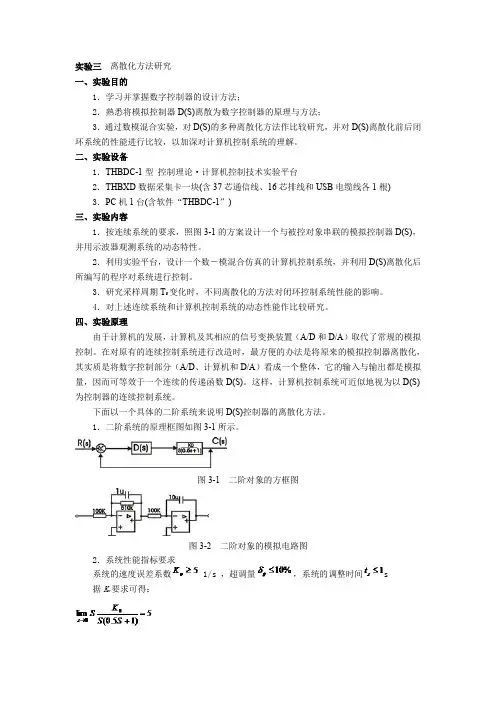

下面以一个具体的二阶系统来说明D(S)控制器的离散化方法。

1.二阶系统的原理框图如图3-1所示。

图3-1 二阶对象的方框图图3-2 二阶对象的模拟电路图2.系统性能指标要求系统的速度误差系数 1/s ,超调量,系统的调整时间s据K v要求可得:令,则校正后的开环传递函数为由上式得,,取,则所以校正后系统的模拟电路图如下图所示。

图3-3 校正后二阶系统的模拟电路图,,为使校正后的,要求对象K由5增至10。

,,(实际可取200K电阻),3.的离散化算法图3-4 数—模混合控制的方框图图3-3中的离散化可通过数据采集卡的采样开关来实现。

数字控制系统的离散化方法介绍本文将讨论数字控制系统的离散化方法。

数字控制系统是一种使用数字信号来控制机械设备的系统,离散化方法是将连续信号转化为离散信号的过程。

连续信号与离散信号在数字控制系统中,连续信号是指在时间和幅度上都是连续变化的信号。

而离散信号则是在时间和幅度上是间断的,仅在某些特定时间点有取值。

离散化方法将连续信号转化为离散信号,以便在数字控制系统中进行处理和控制。

离散化方法采样采样是离散化方法的第一步。

在采样过程中,连续信号按照一定的时间间隔进行取样,得到一系列离散的值。

通常,采样频率越高,离散信号的表示越精确,但同时也增加了系统处理的复杂性。

量化量化是离散化方法的第二步。

在量化过程中,采样所得到的离散值被映射到一定的离散值集合中。

这个离散值集合通常由有限数量的离散级别组成,每个级别代表了一定的数值范围。

量化的目的是减少离散信号的表示空间,以及减少系统处理的计算量。

编码编码是离散化方法的最后一步。

在编码过程中,通过对离散值进行编码,将其转化为适合数字控制系统处理的二进制信号。

常见的编码方法包括二进制码、格雷码等。

编码的目的是方便数字控制系统对离散信号进行处理、传输和存储。

结论离散化方法是数字控制系统中将连续信号转化为离散信号的重要过程。

它包括采样、量化和编码三个步骤。

通过离散化,可以使得数字控制系统更好地处理和控制机械设备,提高系统的性能和可靠性。

以上是数字控制系统的离散化方法的简要介绍和说明。

*注意:本文只是对离散化方法进行了简要介绍,并未涉及具体实施细节和技巧。

具体实施时,应按照相关规范和要求进行。

教学模块4数字控制器的模拟化设计方法教学单元2连续控制器的离散化方法教学单元2连续控制器的离散化方法连续控制器的离散化——求连续控制器传递函数D(s)的等效离散传递函数D(z)。

离散化的基本原则——保证D(z)与D(s)具有相同或相近的动态性能和频率特性。

◆z变换法◆差分变换法◆双线性变换法◆零极点匹配法2.1 z 变换法[])()(s D Z z D =控制器的输入[])()(s E Z z E =数字控制器算法)]()([)(1z D z E Z k u -= z 变换法的特点(1)形式简单、直观,这种变换方法符合z 变换的定义,通过z 变换直接得数字控制器。

——直接用z 变换,由模拟控制器求数字控制器sTz e=符合z 变换定义z 变换的频率映射关系(2)若D (s )稳定,则D(z)也稳定,而且变换前后频率不会发生畸变。

z 变换法的特点(3)产生频率混叠——将s 平面上角频率以采样角频率为周期的所有信号,都重叠地映射到z 平面上同一频率点的信号。

z 变换法的特点Tk j TTk j k T j Tj s eeee z )()2()2(1ωωπωπωωω+++====ωωs 平面角频率与z 平面角频率之间的关系为:sTz e=按z 变换定义(3)频率混叠现象z变换法的特点ωj s =虚轴单位圆ωσj s +-=左半平面单位圆内ωσj s +=右半平面单位圆外(3)频率混叠现象◆频率混叠将使数字控制器的频率响应与模拟控制器的频率响应的近似性变差,很少使用◆为防止混叠现象发生,需要提高采样频率2.2 差分变换法——把微分方程中的导数用有限差分来近似等效,得到一个与给定微分方程逼近的差分方程⎩⎨⎧前向差分后向差分(1)后向差分变换法假设有模拟信号e (t ),后向差分变换:()()()Tk e k e dt t de 1--=Tzs 11--=Tsz -=11或)()(z E s E =令后向差分变换拉氏变换)(1)(1z E Tz s sE --=z 变换后向差分变换法亦称为后向矩形积分法——以后向矩形面积近视代替积分面积——后向矩形积分法te (t )kT……TkT e dt t e kTTk ⋅=⎰-)()()1(后向矩形积分法设控制器传递函数为:()1()()U s D s E s s==()()du t e t dt =——微分方程(1)(1)(1)()()()kT kT kT k T k T k Tdu t dt du t e t dt dt ---==⎰⎰⎰(1)()((1))()kT k Tu kT u k T e t dt---=⎰TkT e dt t e kTTk ⋅=⎰-)()()1(取后向矩形积分:后向矩形积分法()((1))()u kT u k T e kT T--=⋅1()()()U z z U z TE z --=z 变换=Tz s 11--=1()1()()(1)/U z D z E z z T -==-数字控制器()1()()U s D s E s s==模拟控制器后向差分变换法也称为后向矩形积分变换法后向差分变换对系统性能的影响ωj s =当T e T J T j T j z ωωωωarctan 2212111212111+=-++=-=对S 左半平面,设ωσj s +-=Tj T T j T T j T z ωσωσωσ-++-+=-+=112121115.05.0=-z 5.05.0<-z ——半径小于0.5圆——半径为0.5的圆后向变换对系统性能的影响:◆若D (s )稳定,则D (z )一定稳定;◆数字控制器D (z )的频率产生畸变;◆是否存在频混叠?——不存在频率混叠。

目录第一章 模拟化设计基础数字控制系统的设计有两条道路,一是模拟化设计,一是直接数字设计。

如果已经有成熟的模拟控制器,可以节省很多时间和部分试验费用,只要将模拟控制器离散化即可投入应用。

如果模拟控制器还不存在,可以利用已有的模拟系统的设计经验,先设计出模拟控制器,再进行离散化。

将模拟控制器离散化,如果用手工进行,计算量比较大。

借助数学软件MATLAB 控制工具箱,可以轻松地完成所需要的全部计算步骤。

如果需要的话,还可以使用MATLAB 的SIMULINK 工具箱,进行模拟仿真。

第一节 步骤步骤1 模拟控制器的处理在数字控制系统中,总是有传输特性为零阶保持器的数模转换器(DAC ),因此,如果模拟控制器尚未设计,则应以下图的方式设计模拟控制器,即在对象前面加上一个零阶保持器,形成一个新对象Ts 1e G s s ()--,然后针对这个新对象求模拟控制器D(s)。

事实上,模拟控制器一般是已经设计好的,无法或不方便更改了,离散化后的系统只好作为近似设计了。

然而,按照上述思路,可否将已有的控制器除以一个零阶保持器再离散化呢?还没有这方面的实际经验。

D(s)xue-模拟控制器1-e -TssG(s)对象以下假设选定的G(s),D(s)如下图,而且不对G(s)作添加保持器的预处理。

xue-D(s)=8s+2s+15.G(s)=20s(s+2)步骤2 离散化模拟控制器离散化模拟控制器之前,先要确定离散化算法和采样时间。

离散化算法有好几种,第二章中有详细的论述,现假定采用双线性变换法。

确定采样时间,需要考虑被控对象的特性,计算机的性能,以及干扰信号的影响等,初步可按采样时间T<,Tp 为被控对象时间常数,或T=~τ,为被控对象的纯滞后,初步确定后再综合平衡其它因素,当然这需要一定的经验,现在假定取秒。

假设模拟控制器为s 2D s 8s 15+=⋅+(),在MATLAB 中,用c2d 函数进行离散化,过程为:转换结果为:xue-D(z)=6.1091(z-0.9048)z-0.4545D(s)=8s+2s+15.G(s)=20s(s+2)步骤3 检验数字控制器的性能数字控制器的性能项目比较多,我们仅以直流增益,频率特性,零极点分布说明。