翻译史研究方法的探讨

- 格式:docx

- 大小:11.04 KB

- 文档页数:1

翻译史研究方法的探讨

研究方法是人们在进行学术研究时所采用的方法论和思维路径,它是研究的基础和指导,决定着研究的质量和成果。

翻译史研究方法的探讨就是要在考察翻译史研究对象、研究目的和研究内容的基础上,明确研究方法的选择和运用,以便更好地揭示翻译史的真实面貌和规律。

要明确研究目的。

翻译史的研究目的可以是寻找翻译史中的规律和特点,揭示翻译史的演变趋势,或者对特定的翻译事件、翻译人物进行深入分析。

研究者应该根据自己的研究目的和需求,选择适合的研究方法进行研究。

要明确研究内容。

翻译史的研究内容非常广泛,可以包括翻译活动的背景和环境、翻译策略和方法、译者个人经历和思想观点等。

研究者应该根据研究内容的特点和要求,选择合适的方法来进行研究,例如考证法、对比法、文本分析法等。

要注重对比分析。

翻译史的研究中,常常会涉及到跨文化、跨地区或跨时期的比较。

研究者可以借助对比分析的方法,将不同地区、不同时期的翻译现象进行对比,以便揭示翻译史的变化和相似之处。

要注重文本分析。

翻译史研究中,翻译作品是非常重要的研究对象。

研究者可以通过文本分析的方法,对翻译作品的文字、结构、风格等进行详细分析,以获取更多的研究成果。

翻译史研究方法的探讨是非常重要和必要的,它不仅为翻译史研究提供了理论基础和方法指导,也为翻译史研究的深入发展提供了思路和路径。

研究者应该根据研究的具体要求和目标,选择合适的方法来进行研究,以便更好地揭示和推进翻译史的发展。

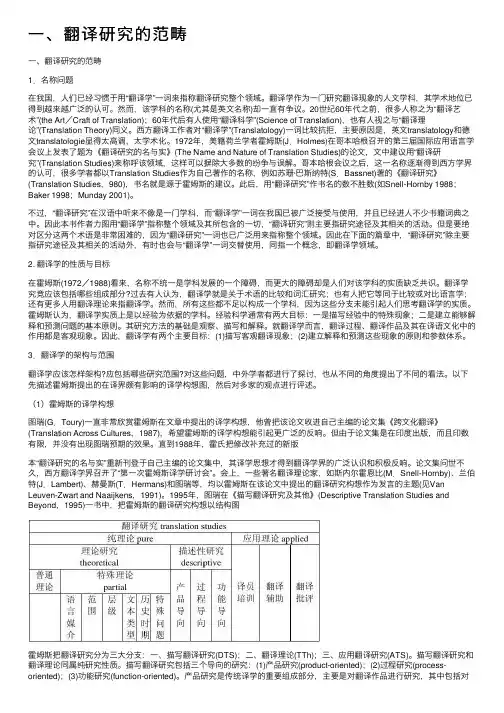

⼀、翻译研究的范畴⼀、翻译研究的范畴1.名称问题在我国,⼈们已经习惯于⽤“翻译学”⼀词来指称翻译研究整个领域。

翻译学作为⼀门研究翻译现象的⼈⽂学科,其学术地位已得到越来越⼴泛的认可。

然⽽,该学科的名称(尤其是英⽂名称)却⼀直有争议。

20世纪60年代之前,很多⼈称之为“翻译艺术”(the Art/Craft of Translation);60年代后有⼈使⽤“翻译科学”(Science of Translation),也有⼈视之与“翻译理论”(Translation Theory)同义。

西⽅翻译⼯作者对“翻译学”(Translatology)⼀词⽐较抗拒,主要原因是,英⽂translatology和德⽂translatologie显得太⾼调,太学术化。

1972年,美籍荷兰学者霍姆斯(J.Holmes)在哥本哈根召开的第三届国际应⽤语⾔学会议上发表了题为《翻译研究的名与实》(The Name and Nature of Translation Studies)的论⽂,⽂中建议⽤“翻译研究”(Translation Studies)来称呼该领域,这样可以摒除⼤多数的纷争与误解。

哥本哈根会议之后,这⼀名称逐渐得到西⽅学界的认可,很多学者都以Translation Studies作为⾃⼰著作的名称,例如苏珊·巴斯纳特(S.Bassnet)著的《翻译研究》(Translation Studies,980),书名就是源于霍姆斯的建议。

此后,⽤“翻译研究”作书名的数不胜数(如Snell-Hornby 1988;Baker 1998;Munday 2001)。

不过,“翻译研究”在汉语中听来不像是⼀门学科,⽽“翻译学”⼀词在我国已被⼴泛接受与使⽤,并且已经进⼈不少书籍词典之中。

因此本书作者⼒图⽤“翻译学”指称整个领域及其所包含的⼀切,“翻译研究”则主要指研究途径及其相关的活动。

但是要绝对区分这两个术语是⾮常困难的,因为“翻译研究”⼀词也已⼴泛⽤来指称整个领域。

校园英语 / 翻译研究对中国翻译史“案本——求信——神似——化境”该脉络的再思湖南工业大学外国语学院/胡赢【摘要】本文旨在根据罗新璋对中国翻译史上的“案本——求信——神似——化境”这一发展脉络的评价进行再思,分析中国古代、近代、现当代译论的优点与不足,认为它过于概括化,并给出自己的建议,若细化为“案本——信达雅——善译——求信——神似——化境”,则更具体,更合适。

本文为今后的中国翻译史研究起到抛砖引玉的作用。

【关键词】中国翻译史 发展脉络 优点 不足一、引言纵观我国的翻译史,从古至今,“案本——求信——神似——化境,这四个概念,既是各自独立,又是相互联系,渐次发展,构成一个整体的;而这个整体,当为我国翻译理论体系里的重要组成部分。

”然而,我国翻译史长达两千多年,仅仅用这么简单的八个字加以概括,是不是太过于简单化了呢?二、中国传统译论中国自古至今,形成了一套传统翻译理论。

1.中国古代译论:“五失本”“三不易”。

“五失本”,“三不易”取自于道安的《摩诃钵罗若波罗蜜经钞序》,其中“胡语尽倒而使从秦”为一失本;“胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不可”为二失本;三、四、五失本讲的是章法的删繁就简。

“圣必因时,时俗有易,而删雅古,以适今时,一不易也”;“愚智天隔,圣或叵阶,乃欲以千岁之上微言,传使合百王之下未俗,二不易也”以及“释氏弟子尚且慎重造经,现由凡人传译更难”的三不易。

道安的意思是,翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

2.中国晚清民初译论:“信、达、雅”。

严复在翻译《天演论》时,提出了中国近代最有名的“信、达、雅”翻译理论。

他在《天演论》卷首的《译例言》的第一段中,便指出:“译事三难:信、达、雅。

求其信,已大难矣。

顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

海通以来,象寄之才,随地多有;而任取一书,责其能与于斯二者,则已寡矣。

其故在浅尝,一也;偏至,二也;辨之者少,三也。

作者简介:陈靖芝,研究生。

研究方向:英语口译。

量法义》和《几何原本》等著作中出现的一些音译术语至今还在广泛使用,比如“图腾”“逻辑”“乌托邦”等。

在五四运动过后,西欧文化成了新文化的一部分,大量的无产阶级文学作品与马列主义经典著作被翻译成汉语,由此开创了一个新的翻译时期,大大拓展了翻译领域,而且译文的语体由白话文代替了文言文(张瑜,2013)。

因此,汉语白话文成为能登大雅之堂的书面语,汉译的作用不可忽视。

在改革开放以后,西方文艺作品与西方学术著作被大量翻译为汉语,国外的文化成就与科技得以介绍和引进,推动中国了解世界、走向世界。

随着国际交流的日益加深,语言的融合与碰撞在所难免。

汉语欧化现象就是现代翻译带来的后果之一,同时现代汉语中还出现了大量的双音词。

1.1.2英语国家翻译史简介翻译所带来的影响在英语发展的不同阶段也不一样。

在古英语时期,艾尔弗雷德大帝参加并组织翻译了外国学术论著以及文学作品,这样的举动对英国早期散文的发展与形成以及激发民族自豪感和拯救英国国语有着重要作用。

与此同时,《圣经》的翻译也开始发展。

《圣经》在中古英语时期不断被翻译。

1382年,《圣经》被约翰·威克里夫翻译成英文,对英国散文创作以及英语规范化产生了较大影响,同时也体现了英国民族语言特点。

另外,马洛里和乔叟的文学翻译也开始兴起,他们的创作与翻译对标准英语的形成以及英语地位的确立有着促进作用(张玉娟,2018)。

17世纪初,英国掀起了文艺复兴运动,带来了对罗马文化与古希腊文化研究和学习的热潮,也提高了人们对欧洲文学作品英译本的阅读兴趣。

大规模的翻译活动不仅将英语向规范化推动,还促进了英国文学发展。

同时期许多关于科学、天文、哲学、艺术等领域的希腊语和拉丁语单词进入英语,同时许多英国作家灵活运用了希腊语与拉丁语的词缀,导致大量新的英语词汇出现,并且沿用至今。

英语因外来词汇的增多,其表达能力也得到了增强(金瑞等,2018)。

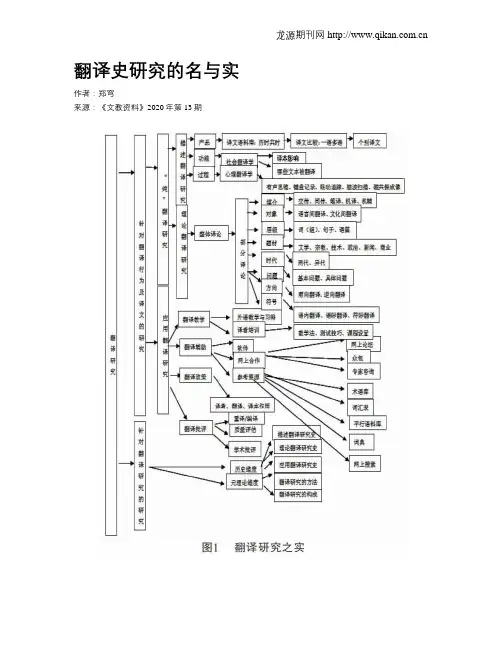

翻译史研究的名与实作者:郑穹来源:《文教资料》2020年第13期摘; ; 要:當前翻译史研究多属史料梳理,较少思考翻译史研究本质。

翻译史研究的准确名称是“历史翻译学”。

应纠正霍姆斯翻译研究构想所受误解,承认该构想不足,反思翻译史研究自身。

翻译史研究并非附属史学或文学学科,而是拥有学科地位的翻译研究。

关键词:霍姆斯; ; 翻译研究; ; 翻译史; ; 名与实当前翻译史研究多为史料梳理,较少对翻译史研究本质进行思考。

除贾洪伟(2019)所提,史料梳理型翻译史研究存在套用历史学中国史分期的问题。

方梦之、傅敬民(2018),贾洪伟(2018),穆雷、欧阳东峰(2015),屈文生(2018)对翻译史研究本质进行有益探讨,但也有思虑不周之处。

翻译史研究并非只针对翻译史实,还针对翻译史知;当前翻译史研究不从属其他学科;翻译史研究不限于文学、科学、外籍汉译史;翻译史内部研究并非文学化翻译史研究。

1.翻译史研究之名子曰:名不正则言不顺。

顺着王洪涛(2016)思路,可作以下辨析:历史翻译学切入点是历史学,研究对象是翻译现象活动,是翻译学分支;翻译历史学切入点是翻译学,研究对象是历史现象活动,是历史学分支。

当前翻译史研究并非从翻译学角度研究历史,而是从历史学角度研究翻译。

翻译史研究准确名称是历史翻译学(historio-translation studies)。

2.翻译研究之实Toury(1995),Munday(2012),黄忠廉、方仪力(2017),张美芳(2017),赵云龙等(2017),朱健平(2018)深入考察翻译研究内涵,但也存在不足。

(1)time-restricted theoretical translation studies并非翻译史研究。

(2)不够重视翻译研究之研究。

(3)理论翻译学非翻译学元学科。

(4)非经典翻译也属功能描述翻译研究。

(5)按Holmes(2007),翻译学方法论研究与元翻译研究是等同关系。

中国古籍外译的主要内容和重要观点或对策建议1.引言1.1 概述中国古籍外译是指将中国的古典文献、典籍、文化经典等翻译成外国语言,让其他国家的人们了解中国文化、思想和传统的一项重要工作。

随着中华文化的影响力增大,越来越多的古籍被翻译成多国语言,使得中国的文化与智慧得以传播到世界各地。

中国古籍外译的主要内容涉及广泛,包括但不限于诗词、经史、哲学、艺术、医学、农学等领域的经典著作。

这些古籍蕴含着丰富的中国传统文化与智慧,展示了中国人民多元而博大的精神世界。

通过将这些文化遗产翻译成外语,可以让世界各国人民更好地了解中国的历史、文化和思想。

古籍外译的重要观点或对策建议主要包括以下几点。

首先,要加强翻译人员的专业培养和素质提升,提高对中国古籍的理解和翻译水平。

其次,要加强对外传播与推广古籍翻译成果的工作,通过各种手段宣传古籍的翻译成果,增强古籍外译的影响力。

此外,还应该注重翻译成果的前沿性与创新性,挖掘更多有价值且具有代表性的古籍进行翻译。

总之,中国古籍外译是一项重要的任务,对于促进中国文化的传播和推广具有重要意义。

只有通过加强翻译工作的力度和质量,才能更好地展现中国的大国风范和独特魅力,让世界更好地了解中国的传统文化和智慧。

我们有理由相信,在古籍外译的推动下,中国文化将更好地融入世界,为人类文明的发展作出更大的贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在介绍本文的组织结构和各个章节的主要内容。

通过清晰的结构安排,读者可以更好地理解文章的逻辑展开和主题论述。

本文共分为引言、正文和结论三个部分。

首先是引言部分,这一部分是文章的开端,通过概述、文章结构和目的来引导读者进入主题。

在概述中,会简要介绍中国古籍外译的背景和现状,为读者提供一个整体的认识。

而文章结构部分,则是在引言的基础上,详细介绍文章的组织结构和各个章节内容的简要描述。

最后,目的部分会明确本文的写作目的,即通过论述中国古籍外译的主要内容和提出重要观点或对策建议,来探讨和分析该领域的现状和发展方向。

外国文学在中国的翻译研究一、引言作为一种文化交流方式和跨文化传播工具,文学翻译在中国具有重要意义。

随着经济全球化和文化多元化的发展,外国文学的汉译研究也逐渐成为学术界关注的焦点。

本文将对外国文学在中国的翻译研究进行探讨,从历史、实践和理论等方面进行分析。

二、历史回顾文学翻译在中国有着悠久的历史,早在唐代就有了对印度佛经的翻译,虽然这并不是文学的范畴,但可以看出翻译对于文化传承和交流的重要性。

随着近代西方文化的入侵,中国开始了对西方文学的翻译工作。

1902年,鲁迅翻译了《安徒生童话》中的《卖火柴的小女孩》等作品,并在此后的创作中深受影响。

20世纪初,翻译界有许多热心的译者,包括林语堂、郭沫若、胡适等,他们为中国读者介绍了许多西方文学经典作品。

三、实践情况1. 翻译的难点外国文学翻译的难点在于语言、文化和文学背景的差异。

译者需要具备良好的外语水平及对目标语文化、文学的深入了解,这需要长时间的学习和沉淀。

同时,文学作品所表现的情感和内涵也需要恰当地传达给读者。

翻译方法包括直译和意译两种,在外国文学翻译中,意译普遍被采用。

因为文学作品的语言较为优美,难以直接翻译成中文,需要译者有创造性地转换语言和文化。

同时,意译也需要保持原作的思想内核和艺术形式。

3. 翻译的成果外国文学经过翻译后,能够帮助中国读者了解西方文化及思想,拓宽文学视野。

同时,文学翻译也可以推动中外作家的交流与合作,促进文学界的交流合作。

四、理论研究1. 文学翻译的目的文学翻译的目的是传达原作的艺术精神和思想内涵,同时也需要考虑目标读者的文化背景和阅读习惯。

译者需要全面了解原作的文化信息和文学特色,同时通过良好的表达方式向目标文化传达这些信息和特色。

2. 文学翻译的价值外国文学翻译对于推动中外文化交流有着重要的价值。

通过翻译,可以让不同文化之间的人们互相了解、交流、学习。

同时,文学翻译还能推动翻译理论的发展,促进跨文化交流的研究。

文学翻译需要遵循一定的规范,具体包括语言、词汇、形式等方面。

翻译研究方法翻译研究方法是一种学术研究手段,它强调在翻译工作中应用系统的、可量化的方法来研究母语和目标语之间的差异。

这些方法通常涉及对母语和目标语文本之间内容、结构和语法上的差异进行分析,以及识别并解释翻译者使用的不同翻译策略和技巧。

翻译研究方法的主要目的是分析和理解翻译工作的复杂性,并识别影响翻译质量的因素。

它主要关注的是母语与目标语之间的差异,以及翻译者如何将这些差异转化为有意义的翻译。

翻译研究方法的分析和理解可以帮助翻译者更好地理解语言,更好地解决翻译问题,并更好地理解文本之间的差异。

翻译研究方法涉及许多不同的概念,其中包括:母语分析、目标语分析、语言对比、翻译过程分析、翻译策略与技巧分析、原文内容分析、翻译研究结果分析等。

母语分析是母语文本的系统分析,以识别出母语文本中的语言特征和文本结构特征,例如句子构成、语法特征和词汇特征。

目标语分析是对目标语文本进行系统分析,以识别出其中的语言特征和文本结构特征,例如句子构成、语法特征和词汇特征。

语言对比是比较母语和目标语之间的不同之处,如语义差异、语法差异、语用差异等,以了解母语和目标语之间的差异,并提出翻译策略。

翻译过程分析是指深入研究翻译者面临的障碍,并识别翻译者正在使用哪些策略来解决这些障碍。

翻译策略与技巧分析是指研究翻译者使用的不同翻译策略和技巧,以及它们如何影响翻译质量。

原文内容分析是指对母语文本进行系统分析,以识别出其中的文化、历史和文学背景信息,以及文本中可能存在的隐喻和象征。

最后,翻译研究结果分析是指对翻译过程中的结果进行系统分析,以识别出那些影响翻译质量的因素,并提出有效的翻译策略和技巧。

翻译研究方法是一种重要的学术研究手段,它可以帮助翻译者更好地理解语言,更好地解决翻译问题,并更好地理解文本之间的差异。

该方法涉及多个不同的分析和理解概念,它们可以帮助翻译者更好地理解语言,更好地解决翻译问题,并有助于改善翻译质量。

Translation research methods are an academic research means that emphasize the application of systematic and quantifiable methods in translation work to study the differences between source language and target language. These methods usually involve the analysis of the differences in content,structure and grammar between source language and target language texts, as well as theidentification and interpretation of different translation strategies and techniques used by translators.The main purpose of translation research methods is to analyze and understand the complexity of translation work, and identify factors that affect the quality of translation. It focuses mainly on the differences between source language and target language, and how translators can turn these differences into meaningful translations. The analysis and understanding of translation research methods can help translators better understand languages, better solve translation problems, and better understand the differences between texts.Translation research methods involve many different concepts, including: mother tongue analysis, target language analysis, language comparison, translation process analysis, translation strategy and skill analysis, original content analysis, translation research resultsanalysis, etc. Mother tongue analysis is a systematic analysis of the mother tongue text to identify the language features and text structure characteristics in the mother tongue text, such as sentence composition, grammar features and vocabulary features. Target language analysis is a systematic analysis of the target language text to identify its language features and text structure characteristics, such as sentence composition, grammar features and vocabulary features. Language comparison is the comparison of the differences between source language and target language, such as semantic differences, grammatical differences, pragmatic differences, etc., to understand the differences between source language and target language, and to propose translation strategies.Translation process analysis refers to the in-depth study of the obstacles faced by translators and the identification of which strategies translators are using to overcome them. Translation strategy and skill analysis refers to the study of the different translation strategies and techniquesused by translators, and how they affect thequality of translation. Original content analysis refers to the systematic analysis of the source language text to identify its cultural, historical and literary background information, as well as possible metaphors and symbols in the text. Finally, translation research results analysis refers to the systematic analysis of the results of the translation process in order to identify the factors that affect the quality of translation and propose effective translation strategies and techniques.Translation research methods are an important academic research means that can help translators better understand languages, better solve translation problems, and better understand the differences between texts. This method involves several different analytical and understanding concepts, which can help translators better understand language, better solve translation problems, and contribute to improving the quality of translation.。

翻译史研究中的问题与进展——安东尼•皮姆教授访谈录张 汨摘 要:翻译史研究是翻译研究中十分重要的分支,但目前国内外相关研究仍旧存在一些问题与不足,如过分强调“以人为本”而轻视对文本的考察、个案研究流于史料堆砌、对口译史研究关注不足等。

澳大利亚墨尔本大学安东尼 • 皮姆教授是翻译史研究方面的国际知名学者,其专著《翻译史研究方法》是翻译史研究的经典之作。

笔者在本访谈中与皮姆教授探讨了翻译史研究中存在的问题,皮姆教授对这些问题作出了回应。

基于上述探讨,笔者展望了今后翻译史研究的重点,包括切实开展跨学科研究并发掘一手史料、关注科技翻译和法律翻译等非文学翻译史以及拓展口译史研究等。

笔者希望此访谈可以澄清翻译史研究现有的一些问题,相关论述可以推动国内翻译史研究的发展,促进国内研究者更好地开展国际对话。

关键词:翻译史;翻译家;安东尼•皮姆;口译史研究[中图分类号]H315.9 DOI:10.12002/j.bisu.228[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2019)05-0081-10引言翻译史研究是翻译研究中的一个分支,也一直是学界研究的重点之一。

虽然翻译史研究已经取得了丰硕成果,但仍存在一些问题,也出现了一些新的研究内容。

澳大利亚墨尔本大学的安东尼 • 皮姆(Anthony Pym)教授是翻译史研究的代表人物之一,2010—2016年曾担任欧洲翻译协会(European Society for Translation Studies,EST)主席,在翻译研究中涉猎颇广,尤其是 1998年出版的专著《翻译史研究方法》(Method in Translation History)更是翻译史研究中一部非常重要的作品。

在本访谈中,笔者与皮姆教授探讨了翻译史研究的现状以及今后可突破的方面,现整理成文字,以飨读者。

[基金项目] 本文为江西省高校人文社会科学研究青年项目“朱生豪‘神韵说’翻译思想研究”(项目编号:YY18204)成果。

图里翻译规范理论指导下的历史文本翻译研究本文以《中国的过去和现在》中第一章的翻译为例,具体探讨图里翻译规范理论在历史类文本翻译中的应用和指导意义。

图里作为描写性翻译研究的代表人物,认为翻译是一种社会文化活动,要受社会文化规范的制约。

在此基础上,他提出了“翻译规范”这一概念。

翻译是一个系统的过程,无论是译前的翻译素材选择和翻译策略选择还是译中的具体翻译技巧应用,都需要有规范的指导。

在本文的翻译实践过程中,译者发现翻译不仅仅要考虑如何在翻译标准的指导下做到“信、达、雅”,更重要的是关注如何提高译文在目的语文化中的接受度。

要使译文在目的语文化系统中占据一定的地位并发挥影响,译者首先要考虑目的语文化中影响素材接受度的各种因素,选择合适的素材;其次,根据自己翻译目的,确定遵从哪种语言和文化的规范;最后,在确定翻译大方向的基础上,考虑如何在具体操作过程中遵从上述规范。

图里的翻译规范理论具体到本次实践中,便是先根据预备规范选定历史文本,然后根据初始规范决定采用归化的翻译策略,最后根据操作规范的要求使用多种翻译技巧尽可能准确完整地传达源文本的意义,达到翻译目的。

具体到操作规范层面,本文主要从词汇和句法两个层面进行分析,采用加注、词性转化、语态转化和拆分重组等翻译技巧来提升译文的可读性,使译文为译语读者所接受。

苏珊·巴斯奈特翻译思想分析作者:周雯思来源:《群文天地》2008年第12期作为文化翻译学派的核心人物,苏珊·巴斯奈特(Susan Bassnett)以其对翻译的深刻认识和独到见解引起广泛的注意。

苏珊·巴斯奈笔耕不辍,其专著和编著多达40余部。

其中《翻译研究》总结了她的主要译学思想,是其翻译思想及研究的里程碑。

她不仅是位著名的翻译理论家,而且在教学、翻译中实践自己的理论,她把理论和实践结合起来,对翻译研究、文学和文化研究做出了巨大贡献,并且为这些领域提出了富有启发性的问题和建议。

有鉴于此,本文特对她的翻译思想进行评价。

一、巴斯奈特系统梳理了翻译学的基本知识她的专著《翻译研究》于1980年出版,并多次再版,该书用通俗易懂的英语写成,对翻译研究这门虽古老却成立不久的学科作了深入浅出的阐释,归纳、总结了该学科的基本研究范畴,研究评判标准、研究成果、存在的缺点与问题、发展现状与前景,并联系具体文本类型加以分析解说。

可以说,该书是翻译学一本不可多得的启蒙教材,为翻译及相关学科更广泛的研究揭开了新的一页。

其一,该书对传统翻译观进行了反思与再评价。

在《翻译研究》一书的序言中,巴斯奈特就指出“该书的目的是确立该学科的基本知识”。

①因此,她在书中第一部分主要介绍翻译中的几个主要问题,其中包括语言与文化、翻译类型、解码与重组、等值问题、不可译性以及翻译的性质。

在对这些问题进行论述的过程中,打破以往翻译界二元对立的定势思维,从更广阔的背景和视野下研究翻译是其显著特点。

巴斯奈特打破过去语言学派单纯从语言学、符号学角度看待翻译的局限,认为语言植根于文化语境中,文化犹如人的身体,语言是人的心脏,任何把语言独立开来看待的翻译行为都将是危险的。

②翻译不再是从一种语言到另一种语言的简单转换,而是涉及句法、语法和语用等多种层次的复杂体系的解码与编码过程,在此过程中,文化起着至关重要的作用。

完全等值的、同一的翻译是不可能的。

中国翻译史的发展及其对当今译学的启示:One can know the alteration of the society by viewing itshistory. After long years of development, Chinese tanslation hasaccumulated its special features and essence. Looking back, therewas so much for us to learn and to think over. Therefore, thestudyof its history could leave people very important implication.翻译作为一门独立的学科发展到现在,已经拥有了一套完整的理论和体系。

而其发展的过程可谓是漫长而曲折。

对于翻译的原则,理论,方法,技巧,译学界曾有过无数次的讨论,而正是这些争论绵延不休的推动着翻译这一门学科的发展。

而俗话说:以史为鉴。

翻阅漫长历史,回顾翻译这门学科所走过的痕迹,给当今留下许多启示。

1、翻译史研究的重要性俗话说,以史为鉴可以知兴替。

对于任何一门学科而言,其发展与进步都离不开回顾和反思。

翻译史的研究对于译学状况的掌握和反思起着举足轻重的作用。

翻译史大致可以分为翻译实践史和翻译理论史。

前者注重具体的翻译作品的探索与研究,后者注重翻译理论的提炼与创新。

20 世纪中期,人们逐渐开始重视对于翻译资料的整理与收集,并且在此基础上进行回顾与反思。

张岂之教授认为 , 传统文化的研究需要有一个突破 , 就必须研究前人在此问题上的经验和不足 , 而学术史的研究恰好具有这样的功能。

首先,对于翻译历史的研究在一定程度上奠定了翻译学成为一门独立学科的基础。

从历史的角度来看,翻译活动无论在中国还是在西方都有着相当长的历史,在上千年的翻译活动中人们积累了十分丰富的经验,这些内容对于任何一门学科来说都是十分宝贵和不可或缺的。

摘要:翻译研究中,“历史性”概念的引入为某些翻译活动提供了合理的解释。

本文简单梳理了翻译“历史性”理论的发展,对《福尔摩斯探案―驼背人》的1896年和1981年的比较特殊的两个译本进行社会背景的比照和语言、文体、文化阐释等的动态解析。

透过“历史”的视角结合文化、社会等因素的分析与描写,对翻译活动的解释是可能的;关注译作的“历史性”使得翻译批评更趋于合理。

关键词:翻译;历史性;翻译活动;解释;侦探小说作者简介:张菁(1979-),女,上海市人,汉族,讲师,研究生学历,研究方向:翻译理论与实践。

[中图分类号]:h315.9 [文献标识码]:a[文章编号]:1002-2139(2016)-18--03一、绪论当代翻译理论研究不断发展、日益深化,人们对于翻译活动的看法也从单一趋向多元与多维。

虽然汇聚各派理论,可以得出影响翻译活动的因素是多种多样的,但是不可否认的是,研究翻译最终必然要聚焦到文本、即原作与译作的比较与分析上。

由此,围绕原作与译作又生出各种疑惑、各种争论:比如“译作对原作的忠实性问题”,“怎样才算‘忠实’”、“如何衡量‘忠实’”;在进一步的讨论中,又出现了“如译作是原作的再现,是否其价值就不如原作了呢”、“复译现象是否表明原译没有完美忠实地再现原作的风采”……诸如此类的问题,困扰着研究者,对此形成的思考和解答也是形形色色、各方各面的,这也体现了理论上去芜取精的进化过程。

其中“历史性”这个哲学概念的引入,对以上困顿的问题,从某种程度上来说,拨开了一些迷雾,“因为这个概念可以使我们放弃许多绝对化的观念而对翻译史上的各种现象做出一个合理的解释”(许钧等,2004:82)。

因此,本文拟从翻译“历史性”的角度,用《福尔摩斯探案―驼背人》的部分最初中文译本(张坤德译,于1896年刊于《时务报》)与1981年群众人民出版社李家云的译文及原作,从社会时代背景和文体、语言等进行比较分析,窥探历史的演变对翻译的影响。

对中国翻译史“案本——求信——神似——化境”该脉络的再思作者:胡赢来源:《校园英语·上旬》2017年第11期【摘要】本文旨在根据罗新璋对中国翻译史上的“案本——求信——神似——化境”这一发展脉络的评价进行再思,分析中国古代、近代、现当代译论的优点与不足,认为它过于概括化,并给出自己的建议,若细化为“案本——信达雅——善译——求信——神似——化境”,则更具体,更合适。

本文为今后的中国翻译史研究起到抛砖引玉的作用。

【关键词】中国翻译史发展脉络优点不足一、引言纵观我国的翻译史,从古至今,“案本——求信——神似——化境,这四个概念,既是各自独立,又是相互联系,渐次发展,构成一个整体的;而这个整体,当为我国翻译理论体系里的重要组成部分。

”然而,我国翻译史长达两千多年,仅仅用这么简单的八个字加以概括,是不是太过于简单化了呢?二、中国传统译论中国自古至今,形成了一套传统翻译理论。

1.中国古代译论:“五失本”“三不易”。

“五失本”,“三不易”取自于道安的《摩诃钵罗若波罗蜜经钞序》,其中“胡语尽倒而使从秦”为一失本;“胡经尚质,秦人好文,传可众心,非文不可”为二失本;三、四、五失本讲的是章法的删繁就简。

“圣必因时,时俗有易,而删雅古,以适今时,一不易也”;“愚智天隔,圣或叵阶,乃欲以千岁之上微言,传使合百王之下未俗,二不易也”以及“释氏弟子尚且慎重造经,现由凡人传译更难”的三不易。

道安的意思是,翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

2.中国晚清民初译论:“信、达、雅”。

严复在翻译《天演论》时,提出了中国近代最有名的“信、达、雅”翻译理论。

他在《天演论》卷首的《译例言》的第一段中,便指出:“译事三难:信、达、雅。

求其信,已大难矣。

顾信矣不达,虽译犹不译也,则达尚焉。

海通以来,象寄之才,随地多有;而任取一书,责其能与于斯二者,则已寡矣。

其故在浅尝,一也;偏至,二也;辨之者少,三也。

翻译史研究方法的探讨

翻译史研究作为语言学和历史学的交叉学科,对于探讨不同地区和时期的翻译现象的异同、翻译历史的发展规律以及翻译对不同文化交流的影响等具有重要意义。

在翻译史研究方面,具有多种方法和手段可供选择。

首先,翻译史研究可以采用文献学方法,通过搜集、整理和研究古代文献中的翻译文本和相关文献资料,来深入探讨不同时期和地区的翻译文化现象。

这种方法主要依赖于古籍、古文献等史料的收集和整理,通过对文献的研究,可以了解古代不同地区的翻译文化现象、翻译作品的特点和风格、翻译家的思想和贡献等。

其次,翻译史研究可以采用对比分析方法,通过对同一时期或不同时期的翻译作品进行对比,来揭示翻译历史的发展规律、不同地区和文化背景下翻译的异同、翻译家的思想倾向以及外语文学作品在不同翻译环境下的接受和传播状况等。

再次,翻译史研究可以采用社会文化学方法,通过考察文化背景、社会文化环境、政治等方面的因素,来理解翻译活动的社会文化背景、翻译家的社会地位、翻译作品的受众以及翻译在文化交流中的作用等。

另外,翻译史研究可以采用比较文学方法,通过比较翻译和原文本之间的差异、翻译家的翻译策略、文学形式和风格等方面的异同,来探讨翻译作品在异文化交流中所扮演的角色以及语言与文学之间的相互关系等。

最后,翻译史研究还可以采用依据意译、直译比例等参数进行计量分析的方法,以量化的方式考察翻译现象的规律性,比如一些具有代表性的翻译家的翻译策略、翻译品质的评价等等。

总之,做好翻译史研究需要灵活运用多种方法和手段,以全面深入地了解翻译现象及其影响。

同时,也需要注重对翻译家的个人环境和历史时代背景的理解,以及对语言和文化的认知和评价。