耕作学实验(实验一)

- 格式:ppt

- 大小:798.50 KB

- 文档页数:28

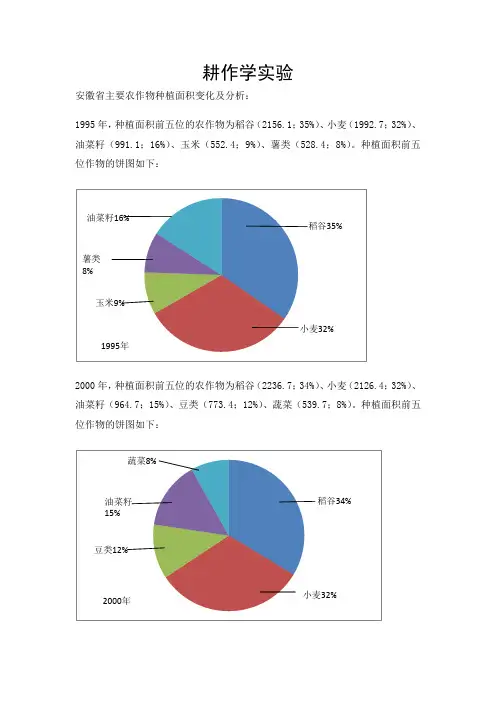

耕作学实验安徽省主要农作物种植面积变化及分析:1995年,种植面积前五位的农作物为稻谷(2156.1;35%)、小麦(1992.7;32%)、油菜籽(991.1;16%)、玉米(552.4;9%)、薯类(528.4;8%)。

种植面积前五位作物的饼图如下:2000年,种植面积前五位的农作物为稻谷(2236.7;34%)、小麦(2126.4;32%)、油菜籽(964.7;15%)、豆类(773.4;12%)、蔬菜(539.7;8%)。

种植面积前五位作物的饼图如下:2010年,种植面积前五位的农作物为小麦(2365.7;33%)、稻谷(2245.4;31%)、豆类(1021.2;14%)、油菜籽(761.1;11%)、蔬菜(774.2;11%)。

种植面积前五位作物的饼图如下:1995年、2000年、2010年安徽省主要农作物种植比例如下表所示:综合上图可以看出,在安徽省,稻谷和小麦占据较大的农作物种植面积,并且稻谷的种植面积有减少的趋势,小麦的种植面积则有增加的趋势;其中玉米、蔬菜、豆类的种植面积也有增加的趋势,而油菜籽的种植面积逐年减少。

安徽省地处中国中部,秦岭淮河一线将安徽省划分为南部和北部。

秦岭淮河以南地区,粮食作物以稻谷为主,兼有麦类、薯类、玉米、豆类等;秦岭淮河以北地区则以小麦为主要粮食作物,兼有玉米、薯类、大豆等。

其中安徽南、北部地区面积差别不大,因此安徽省稻谷、小麦的种植面积相差不大,薯类、玉米、大豆等作物的种植面积南北部略有有差别。

随着科学技术的发展,蔬菜的栽培和管理技术都有很大的提升,技术的提高在一定程度上减少了蔬菜种植的风险,这是蔬菜种植面积有所增长的原因之一。

除此以外,市场需求的增加和人们思想观念的转变也增大了蔬菜的种植。

随着社会经济的飞速发展,人们的需求已从最基本的温饱问题上升到更高的层次,越来越多的人们注重饮食的均衡和营养的合理搭配,使得蔬菜有了更为广阔的市场。

并且蔬菜的培养周期短,品种调整快,销售畅通,使得农户种植意向增加。

耕作学实验实习指导农学专业用内蒙古农业大学农学院作物栽培学与耕作学教研室编写2011年08月耕作学实验实习指导赵宝平主编刘景辉李立军王莹参编农学专业用内蒙古农业大学作物栽培学与耕作学教研室2011年08月目录实验一农田生产潜力估算 (1)实验报告:实验一农田生产潜力估算 (5)实验二不同种植模式光能利用率分析 (7)实验报告:实验二不同种植模式光能利用率分析 (10)实验三不同种植模式效益评价 (12)实验报告:实验三不同种植模式效益评价 (19)实验四作物布局优化方案设计 (21)附一线性规划BASIC程序 (29)实验报告:实验四作物布局优化方案设计 (36)实验五间套作复合群体及农田小环境观测 (39)实验报告:实验五间套作复合群体及农田小环境观测 (44)实验六农牧结合种植制度的调查分析 (47)实验报告:实验六农牧结合种植制度的调查分析 (52)实验七不同种植制度农田养分和水分平衡分析 (54)实验报告:实验七不同种植制度农田养分和水分平衡分析 (59)实验八一个地区(或农户)耕作制度的综合设计 (61)实验报告:实验八一个地区(或农户)耕作制度的综合设计 (69)实验一农田生产潜力估算一、实验目的1.学习和掌握农田生产潜力的估算方法及利用生活要素逐步法计算作物生产潜力的基本原理。

2.全面考虑光、温、水、土、肥对农田生产潜力的综合影响。

学会分析实际产量和潜在产量存在差异原因。

二、内容说明(一)、内容说明农田生产潜力指农作物在自然资源存在的可能范围内,应该实现的生产能力,亦称产量潜势,最高产量。

影响作物生产潜力因素:影响作物生产潜力因素有:一是作物遗传特性,表现为不同的作物种类和品种生产潜力不同;二是作物所处环境条件,同一作物与品种在不同的光、温、水、土、养分条件下所表现的生产潜力不同。

生活要素逐步订正法的基本原理是根据科学实验数据,分析作物生产力形成与其生产要素光、温、水、土壤、肥料等函数关系,然后计算假设其它诸要素完全满足时,某一要素所具有的生产潜力,如在假设温度、降雨、肥料、土壤条件完全满足作物生长的条件下,某地光资源具有的潜力叫光合潜力,除光与温度以外的其它条件完全满足时的潜力叫光温潜力,依次进行逐步订正,每订正一次,增加一个订正因素。

一、实习目的本次耕作学实习旨在通过实地考察和实践活动,加深对耕作学理论知识的理解,提高农业生产的实际操作能力,培养团队协作精神,为将来的农业生产和科研工作打下坚实基础。

二、实习时间2023年6月15日至2023年6月19日三、实习地点XX农业大学实习基地四、实习内容1. 实地考察实习期间,我们参观了基地内的不同耕地类型,包括水田、旱地、梯田等,了解了各类耕地的特点、适宜作物及耕作方式。

同时,我们还考察了当地的农业生产现状,如作物种植制度、农田水利设施、农业机械化水平等。

2. 耕作技术操作在实习老师的指导下,我们学习了耕作技术的操作流程,包括耕前准备、土壤耕作、播种、施肥、灌溉、病虫害防治等。

通过实践操作,我们掌握了不同耕作机械的使用方法,提高了农业生产的实际操作能力。

3. 团队协作在实习过程中,我们分组进行实践活动,共同完成各项任务。

通过团队协作,我们培养了沟通能力、组织协调能力和解决问题的能力。

4. 理论学习实习期间,我们还参加了耕作学相关的讲座和研讨会,进一步学习了耕作学的基本原理、研究方法和最新进展。

五、实习收获1. 理论与实践相结合通过本次实习,我们将课堂上学到的理论知识与实际生产相结合,加深了对耕作学理论知识的理解,提高了农业生产的实际操作能力。

2. 团队协作能力在实习过程中,我们学会了如何与他人沟通、协作,提高了团队协作能力。

3. 爱岗敬业精神通过实习,我们深刻认识到农业工作的重要性,增强了爱岗敬业精神。

4. 研究兴趣实习过程中,我们对耕作学产生了浓厚的兴趣,为今后的学习和研究打下了基础。

六、实习总结本次耕作学实习让我们受益匪浅,不仅提高了我们的实际操作能力,还培养了我们的团队协作精神和爱岗敬业精神。

在今后的学习和工作中,我们将继续努力,为我国农业生产和科研事业贡献自己的力量。

JIANGXI AGRICULTURAL UNIVERSITY题目:耕作学实习报告班级:农学091班姓名:徐涛学号: 20090025指导教师:胡水秀目录一、实习题目二、实习目的三、实习时间四、实习地点五、实习内容1、作物布局规划2、复种方式确定3、轮作方案设计4、庭院经济规划5、全年科技园产量、产值及经济效益的预测六、实习感想七、附录一、实习题目:江西农业大学科技园实验站种植制度综合设计二、实习目的:1、通过本校科技园种植制度方案的设计和规划,使学生认识到耕作制度在农业生产中的地位。

在国家改革开放,实行社会主义市场经济的形势下,农业生产中种植制度如何适应市场发展和人们的需要。

2、巩固所学知识,并把所学的专业理论和其它学科知识综合运用到农业生产实践中去,使理论联系实际。

学为所用,学用结合。

以加深对所学知识的理解。

3、培养学生独立思考的能力,使学生初步掌握一个生产单位种植制度设计的一般方法,为毕业后独立工作奠定基础。

三、实习时间:2012年4月23日~2012年4月25日四、实习地点:江西农业大学科技园实验站五、实习内容:(一)实验站的基本情况的介绍1、农业气候条件(见附录)2、地形土壤条件:地势为平原,农业科技园示范区总面积约153.67亩,各地区的具体划分详见附图3、水文地质:水源:主要来自后山水库,少量来自农户家庭生活用水,水质较好,不含对作物有害的污染物(二)对实验站目前资源利用情况及种植制度现状的评价(1)、从整体上来看,实验田主要以粮食作物为主,经济作物为辅,饲料作物很少(2)、熟制主要是一年两熟,少数一年三熟和一年一熟,全年有较多的休闲期(3)、土地整体上利用状况较好,但有少部分边缘地区具有长年撂荒的情况(4)、种植方式有较单一,为了提高年产量,可采用一些间作、混作、套作和复种相结合的方式(5)、种植业与畜牧业不协调,在保证种植业的基础上可适当促进畜牧业的发展(6)、轮作方式有复种轮作、水旱轮作等,有利于用养结合(7)、光照、热量、水对资源等自然资源的利于状况较好,但仍有可改进的地方,可以充分利于季节增种一季生育期较短的作物,如豌豆、绿豆等(三)实验站种植制度情况的设计:1、作物布局规划作物布局包过作物总体布局、作物品种布局和作物田间布局(熟制)(1)作物总体布局:根据需求原则、生态适应性原则和社会经济技术条件原则合理安排各作物的种植区,各作物所占面积以保证粮食作物产量的基础上,适当增种经济作物和饲料作物为原则进行合理分配。

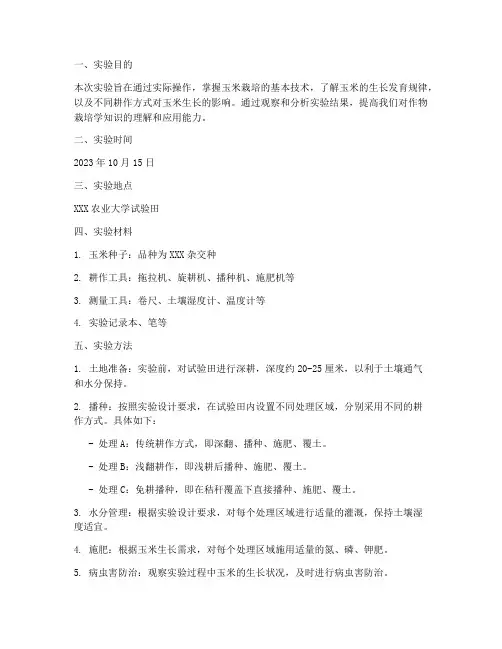

本次实验旨在通过实际操作,掌握玉米栽培的基本技术,了解玉米的生长发育规律,以及不同耕作方式对玉米生长的影响。

通过观察和分析实验结果,提高我们对作物栽培学知识的理解和应用能力。

二、实验时间2023年10月15日三、实验地点XXX农业大学试验田四、实验材料1. 玉米种子:品种为XXX杂交种2. 耕作工具:拖拉机、旋耕机、播种机、施肥机等3. 测量工具:卷尺、土壤湿度计、温度计等4. 实验记录本、笔等五、实验方法1. 土地准备:实验前,对试验田进行深耕,深度约20-25厘米,以利于土壤通气和水分保持。

2. 播种:按照实验设计要求,在试验田内设置不同处理区域,分别采用不同的耕作方式。

具体如下:- 处理A:传统耕作方式,即深翻、播种、施肥、覆土。

- 处理B:浅翻耕作,即浅耕后播种、施肥、覆土。

- 处理C:免耕播种,即在秸秆覆盖下直接播种、施肥、覆土。

3. 水分管理:根据实验设计要求,对每个处理区域进行适量的灌溉,保持土壤湿度适宜。

4. 施肥:根据玉米生长需求,对每个处理区域施用适量的氮、磷、钾肥。

5. 病虫害防治:观察实验过程中玉米的生长状况,及时进行病虫害防治。

1. 土地准备:实验前,对试验田进行深耕,以利于土壤通气和水分保持。

2. 播种:按照实验设计要求,在试验田内设置不同处理区域,分别采用不同的耕作方式。

具体操作如下:- 处理A:深翻土地,然后播种,施用底肥,最后覆土。

- 处理B:浅翻土地,播种,施用底肥,最后覆土。

- 处理C:在秸秆覆盖下直接播种,施用底肥,最后覆土。

3. 水分管理:根据实验设计要求,对每个处理区域进行适量的灌溉,保持土壤湿度适宜。

4. 施肥:根据玉米生长需求,对每个处理区域施用适量的氮、磷、钾肥。

5. 病虫害防治:观察实验过程中玉米的生长状况,及时进行病虫害防治。

七、实验结果与分析1. 生长状况:在实验过程中,对每个处理区域的玉米生长状况进行了观察和记录。

结果显示,处理A和处理B的玉米生长状况较好,植株高大、叶片浓绿、根系发达;处理C的玉米生长状况相对较差,植株矮小、叶片发黄、根系不发达。

耕作学实习报告耕作学实习报告3篇在人们素养不断提高的今天,我们使用报告的情况越来越多,报告具有成文事后性的特点。

那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编帮大家整理的耕作学实习报告3篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

耕作学实习报告篇1一、实习目的:通过对莱阳某农村的种植制度以及养地制度调查访问,即对莱阳校区实习基地的调查了解,进一步学习种植制度以及养地制度的主要内容及相关技术。

二、实习时间:20xx年10月27日三、实习地点:莱阳市某农村莱阳校区实习基地四、实习内容此次实习首先回顾了课堂相关知识,进而在老师指导下对照的种植制度和养地制度进行了参观调查,由于实习时间为十月份,因此我们观察到有些土地是刚刚收获上一茬作物但还没有种植下茬作物的。

进而在老师指导下,对当地农民进行了采访,采访内容主要有:1、自然条件莱阳市地处位于胶东半岛腹地,东北与烟台市接壤,西南与青岛市毗邻,南临黄海,是北温带东亚季风区。

大陆度为64.3%,属大陆季风型半湿润性气候。

具有光照充足,四季分明,春季风多易旱,夏季炎热多雨,秋季昼暖夜凉,冬季寒冷干燥的特点。

全市年平均降水量为800MM,年平均气温11.2°,全市平均无霜期173天。

全市总面积1734平方公里,耕地面积120万亩。

境内土壤划分为棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、盐土、风砂土6个土类,11个土壤亚类,18个土属,137个土种。

2、作物种植概况莱阳农学院实验基地及附近农户土地地势为平坦,紧邻咸河,雨水充足,少量来自农户家庭生活用水,水质较好,不含对作物有害的污染物。

基地灌溉条件设施良好,大部分是旱涝保收,只有少部分地势低洼的地方难排水而常年有积水。

从整体上来看,实验田主要以玉米,小麦等粮食作物为主,花生,大豆等经济作物为辅,饲料作物很少。

(1)光照、热量、水对资源等自然资源的利于状况较好,但仍有可改进的地方,可以充分利于季节增种一季生育期较短的作物。

(2)熟制主要是一年两熟,少数一年一熟,全年冬季为的休闲期,部分农户利用自有土地发展大棚种植项目,一年多季轮作,效益良好。

一、实验目的1. 了解我国农业生产的基本流程和农活种类。

2. 掌握农活的基本操作方法,提高农业技术水平。

3. 培养学生对农业生产的兴趣和热爱,增强社会责任感。

二、实验时间2022年X月X日三、实验地点某农村地区四、实验内容1. 耕地(1)观察耕地前的土地状况,了解土地的肥力、土壤质地等。

(2)使用犁、耙等工具进行耕地,观察耕地的深度和均匀度。

(3)分析耕地过程中遇到的问题,如土壤板结、杂草等,并提出解决方案。

2. 播种(1)观察播种前的土地状况,了解土地的肥力、土壤质地等。

(2)选择合适的种子,进行播种,观察播种的深度和密度。

(3)分析播种过程中遇到的问题,如种子发芽率低、病虫害等,并提出解决方案。

3. 浇水(1)观察作物生长情况,了解作物的需水量。

(2)使用灌溉设备进行浇水,观察浇水的均匀度。

(3)分析浇水过程中遇到的问题,如水量不足、水流失等,并提出解决方案。

4. 施肥(1)观察作物生长情况,了解作物的需肥量。

(2)选择合适的肥料,进行施肥,观察施肥的效果。

(3)分析施肥过程中遇到的问题,如肥料施用不当、病虫害等,并提出解决方案。

5. 除草(1)观察作物生长情况,了解杂草的生长情况。

(2)使用除草剂、手工除草等方法进行除草,观察除草的效果。

(3)分析除草过程中遇到的问题,如除草剂残留、杂草反弹等,并提出解决方案。

五、实验结果与分析1. 耕地实验结果:通过观察耕地前的土地状况,了解到该土地肥力较好,土壤质地适宜。

在耕地过程中,使用犁、耙等工具将土地耕深至20cm,确保作物根系发育良好。

针对土壤板结问题,采取了深翻、松土等措施,提高了土壤通气性和保水性。

2. 播种实验结果:播种前,选择优质种子,播种深度为2-3cm,密度适中。

在播种过程中,注意了播种的均匀性,确保作物生长整齐。

针对种子发芽率低的问题,采取了提前浸种、催芽等措施,提高了发芽率。

3. 浇水实验结果:根据作物生长情况,合理调配水量,确保作物生长所需水分。

耕作学实习报告(精选)一、实习背景在耕作学实习中,我担任了一名实习生,在指导教师的带领下,参与了种植实验田的管理和耕作工作。

本次实习主要目的是通过参与实践活动,提升自己对耕作学的理论知识的理解,并掌握实践技能。

二、实习内容1.实验田管理:在指导老师的指导下,我了解了实验田的划分和管理。

实验田根据作物的不同需求进行不同的施肥和灌溉,并且要随时观察实验田的状况,及时采取措施来保护作物免受病虫害侵害。

2.土壤理化性质测试:我参与了土壤理化性质测试的工作,学会了土壤样品的采集和试验方法。

通过测试,我了解了土壤的酸碱度、有机质含量、水分含量等重要指标对作物生长的影响。

3.种植耕作操作:我参与了不同作物的种植耕作操作,包括耕地、撒种、灌溉和施肥等。

通过实际操作,我深刻体会到了合理的耕作操作对作物产量和质量的影响。

三、实习收获1.深入理解耕作学的理论知识:通过实践操作,我将书本知识和实际操作相结合,更深入地理解了耕作学的理论知识和原理。

2.掌握了耕作技能:在实验田管理和种植耕作中,我学到了实际操作技能,熟练掌握了耕作工具的使用方法和种植技巧。

3.锻炼了动手能力和团队合作精神:在实践操作中,我需要动手操作,提高了我的动手能力。

同时,耕作学实习也需要与团队成员紧密合作,培养了我的团队合作精神。

四、实习总结通过这次耕作学实习,我对耕作学有了更深入的了解,并掌握了一定的实践技能。

实践活动不仅加深了我对理论知识的理解,还提高了我解决问题和动手操作的能力。

通过与同学们的合作,我也明白了团队合作的重要性。

未来,我将继续学习和实践,不断提升自己的耕作学知识和技能。

同时,我也希望能够将所学应用到实际生产中,为农业发展做出贡献。

《土壤学与农作学》实验实验一土壤pH值和氧化还原电位(Eh)的测定一、土壤pH值的测定(电位法)土壤酸碱反应与土壤肥力和作物生长发育有密切关系。

土壤pH值是反映土壤酸碱性的主要指标,其测定方法有多种,现仅介绍电位测定法。

1.方法原理当pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,插入试液或土壤悬液时,便构成一电池反应,两极之间即产生电位差。

由于参比电极的电位是固定的,因而该电位差的大小决定于试液中氢离子浓度(实际应为活度)。

氢离子浓度的负对数即为pH。

25℃时,溶液中每变化一个pH单位,就产生59.1mV的电位差,在仪器上直接以pH的读数表示。

温度差异通过仪器上的补偿装置进行校正。

2.试剂制备(1)pH4.0l标准缓冲液:称取在105℃烘过的苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)1 0.2lg,用蒸馏水溶解后稀释至l L,即为pH4.0l、浓度0.05mol/L的苯二甲酸氢钾溶液。

(2)pH6.87标准缓冲液:称取45℃下烘过的磷酸二氢钾3.39g和无水磷酸氢二钠3.53g(或用带12个结晶水的磷酸氢二钠于干燥器中放置两周,使成为带两个结晶水的磷酸氢二钠,再经过130℃烘成无水磷酸二氢钠备用),溶解在蒸馏水中,定容至l L。

(3)pH9.18标准缓冲液:称取3.80g硼砂(Na 2B 4O7·10H 2O)溶于蒸馏水中,定容至1 L。

此缓冲液容易变化,应妥善保存。

3.仪器用品仪器用品一般有pHs一29A型酸度计或雷磁25型酸度计、甘汞电极、pH 玻璃电极或pH复合玻璃电极。

4.操作步骤(1)称取25g风干土样,置于50mL烧杯中,用量筒加入25mL蒸馏水,搅动1分钟,使土体充分散开,放置半小时至l小时使其澄清(此时应避免空气中有氨或挥发性酸)。

.(2)按仪器使用说明书要求启动仪器预热半小时。

(3)选用标准缓冲液校正仪器刻度。

校正完毕测定前,用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸将电极上的水吸干。

(4)将pH玻璃电极的球泡插入下部悬浊液中,并在其中轻轻摇动,以除去玻璃表面的水膜,使电极电位达到平衡,随后将甘汞电极插入上部清液中,揿下读数开关,进行pH测定。

第1篇一、实验目的本次实验旨在探究科学耕种方法对稻谷产量和质量的影响,通过对比不同耕作方式、施肥策略和灌溉模式,评估其对稻谷生长和产量的提升效果,为农业生产提供科学依据。

二、实验材料1. 试验田:选择肥力中等、土壤结构良好的稻田。

2. 稻谷品种:选用当地主推的优质高产水稻品种。

3. 农药、化肥:按照国家推荐的标准,选用高效低毒的农药和化肥。

4. 耕作机械:拖拉机、旋耕机、播种机、收割机等。

5. 仪器设备:土壤湿度计、土壤养分测定仪、气象观测仪等。

三、实验方法1. 实验设计:采用随机区组设计,将试验田划分为若干小区,每个小区设置不同的处理方式,包括:- A组:传统耕作(旋耕、人工播种、人工施肥、人工灌溉)- B组:机械化耕作(旋耕、播种机播种、施肥机械施肥、灌溉机械灌溉)- C组:精准农业耕作(GPS导航耕作、播种机播种、精准施肥、精准灌溉)2. 耕作方式:- A组:按照传统方法进行耕作,包括翻耕、旋耕、人工播种等。

- B组:采用机械化耕作,提高耕作效率,降低劳动强度。

- C组:利用GPS导航系统进行精准耕作,实现播种、施肥、灌溉的自动化。

3. 施肥策略:- A组:按照传统施肥方法,一次性施足底肥,分次追肥。

- B组:采用测土配方施肥,根据土壤养分状况和水稻需肥规律,合理施肥。

- C组:采用精准施肥技术,根据土壤养分、水稻生长阶段和产量目标,实施定量施肥。

4. 灌溉模式:- A组:按照传统灌溉方法,根据水稻生长阶段和土壤湿度进行灌溉。

- B组:采用节水灌溉技术,根据土壤水分状况和水稻需水量进行灌溉。

- C组:利用精准灌溉技术,根据土壤水分、水稻生长阶段和产量目标,实施定量灌溉。

四、实验结果与分析1. 产量:- A组:平均产量为510公斤/亩。

- B组:平均产量为530公斤/亩。

- C组:平均产量为560公斤/亩。

结果表明,精准农业耕作模式(C组)的产量最高,其次是机械化耕作模式(B 组),传统耕作模式(A组)产量最低。

耕作学实习报告一、实习目的:通过对莱阳照旺庄农村的种植制度以及养地制度调查访问和对莱阳校区实验田的调查了解,掌握大田农作物生产的实践基本技能,了解农作物生产管理程序、生长发育特性及其与环境条件的基本关系,进一步学习种植制度以及养地制度的主要内容及相关技术。

二、实习时间、地点:1、时间:2012年10月23日2、地点:莱阳市照旺庄、莱阳校区实验田三、实习内容:此次实习首先回顾了课堂相关知识,进而在老师指导下对照旺庄的种植制度和养地制度进行了参观调查,同时也对当地农民进行了采访,由于实习时间为十月份,因此我们观察到有些土地是刚刚收获完上一茬作物但还没有种植下茬作物的。

该地区主要种植经济作物,如花菜、白菜、西兰花、黄秋葵、扁豆、萝卜等,另有少量粮食作物如小麦、玉米。

通过我们的参观和对当地一位阿姨的询问了解到:1、种植制度:指一个地区或生产单位作物种植的结构、配置、熟制与种植方式的总体。

(1)主要种植的作物:花菜、白菜、西兰花、黄秋葵、扁豆、萝卜等;(2)熟制:白菜与花菜同时混作种植,冬天不种植;(3)种植方式:白菜和花菜属于混作,在我们采访的农民中有一位农民种植了黄秋葵,并打算套作玉米。

还有一些地都是果树与蔬菜的套作,如菠菜、萝卜等。

2、养地制度:是与种植制度相适应的土壤生态维持技术,包括农田基本建设、土壤培肥与施肥、水分供求平衡、土壤耕作及农用保护等。

(1)培肥制度:秋收后习惯用鸡粪肥养地,作物种植后会用复合肥供给作物养分。

(2)灌溉制度:大片农田采用大水漫灌,有条件的大棚中采用了滴灌技术,不过仍属少数。

一般地块浇2-3遍,低级地一般情况下不用浇地,如果雨水过多的话,还会经常涝地。

(3)耕作制度:冬天休闲时,用旋耕犁或人工进行翻耕,可以有效地破坏土壤中虫卵的生长环境,杀虫防虫;还可以均衡土壤肥力,,加深土壤耕层。

(4)农田保护:一般情况下,要对农田进行喷施农药等保护大田作物。

对照旺庄参观调查实习后,我们又在老师的指导下在莱阳校区实验田进行了参观调查。

耕作学作物生产实践课程实习实验目的与内容通过亲自参与作物的生产实践过程,对作物的生育时期进行观测记录,进行田间管理并记录观察日记,对作物的田间生长有更进一步的了解,结合自己所学的专业知识对自己的观测结果进行分析,并最终得出自己的结论。

实验内容包括玉米超高产田的生产管理,玉米大豆复合群体的种间竞争与互补,地膜覆盖实验的观测,并在普通膜﹑降解膜﹑裸地之间进行对照。

玉米的产量由两个方面决定,玉米品种和土壤条件(更全面的应该是环境条件)。

品种本身的耐密和抗倒伏性,土壤的情况,包括土壤的物理化学特性,如耕层深度,有机质含量等。

实验结果与分析⑴间作实验实验中玉米和大豆采用的是2∶1的行比,同时有大豆单作,玉米单作进行对照,主要调查了玉米生育时期,大豆生育时期和玉米的叶片数﹙数据为从6月11号起每星期调查一次,玉米叶片数包括全展叶和可见叶﹚调查结果见附页,结果分析如下:米豆2∶1的间作对于玉米、大豆各项生长指标的影响是不同的。

在玉米生育初期,间作和单作的玉米全展叶和可见叶没有明显差异,但是在生育后期,玉米间作比单作长势要好。

对于间作的大豆,生育后期的生长受到很大影响,与单作的大豆相比株高很较矮,长势较差。

通过实验数据并结合相关文章进行分析,认为在北方米豆间作模式整体效益要比单作好,在提高光能利用率的同时,可充分有效的利用光、温、水、肥等资源,从而提高单位面积产出的经济效率。

但是对于大豆,生育后期由于玉米的荫蔽作用,严重影响大豆的受光,因而产量相比单作同等条件下会有较大的下降,总体而言,米豆间作的经济效益要比单作有所提高。

(2) 地膜实验。

主要内容分为普通膜,降解膜和裸地对照。

主要调查了玉米生育时期,玉米的叶片数﹙数据为从6月11号起每星期调查一次,玉米叶片数包括全展叶和可见叶﹚调查数据见附页,结果分析如下:在玉米生长的初期,6月18号之前,玉米覆膜和裸地的生长情况相近,没有太大差别,在6月25号之后覆膜的比裸地的生长要快,长势要好,但玉米覆降解膜和普通膜的差别并未体现,至少不太明显的表现。

土壤与农作实验《土壤学与农作学》实验实验一土壤pH值和氧化还原电位(Eh)的测定一、土壤pH值的测定(电位法)土壤酸碱反应与土壤肥力和作物生长发育有密切关系。

土壤pH值是反映土壤酸碱性的主要指标,其测定方法有多种,现仅介绍电位测定法。

1.方法原理当pH玻璃电极为指示电极,甘汞电极为参比电极,插入试液或土壤悬液时,便构成一电池反应,两极之间即产生电位差。

由于参比电极的电位是固定的,因而该电位差的大小决定于试液中氢离子浓度(实际应为活度)。

氢离子浓度的负对数即为pH。

25℃时,溶液中每变化一个pH单位,就产生59.1mV的电位差,在仪器上直接以pH的读数表示。

温度差异通过仪器上的补偿装置进行校正。

2.试剂制备(1)pH4.0l标准缓冲液:称取在105℃烘过的苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)1 0.2lg,用蒸馏水溶解后稀释至l L,即为pH4.0l、浓度0.05mol/L的苯二甲酸氢钾溶液。

(2)pH6.87标准缓冲液:称取45℃下烘过的磷酸二氢钾3.39g和无水磷酸氢二钠3.53g(或用带12个结晶水的磷酸氢二钠于干燥器中放置两周,使成为带两个结晶水的磷酸氢二钠,再经过130℃烘成无水磷酸二氢钠备用),溶解在蒸馏水中,定容至l L。

(3)pH9.18标准缓冲液:称取3.80g硼砂(Na 2B 4O7·10H 2O)溶于蒸馏水中,定容至1 L。

此缓冲液容易变化,应妥善保存。

3.仪器用品仪器用品一般有pHs一29A型酸度计或雷磁25型酸度计、甘汞电极、pH玻璃电极或pH复合玻璃电极。

4.操作步骤(1)称取25g风干土样,置于50mL烧杯中,用量筒加入25mL蒸馏水,搅动1分钟,使土体充分散开,放置半小时至l小时使其澄清(此时应避免空气中有氨或挥发性酸)。

.(2)按仪器使用说明书要求启动仪器预热半小时。

(3)选用标准缓冲液校正仪器刻度。

校正完毕测定前,用蒸馏水冲洗电极,并用滤纸将电极上的水吸干。

耕作学实习报告篇一:耕作学实习报告JIANGXI AGRICULTURALUNIVERSITY耕作学实习报告班级:农学 092 班姓名:唐建鹏学号: XX0060指导教师;胡水秀江西农业大学科技园实验站种植制度综合设计一、实习目的1、通过本校科技园种植制度方案的设计和规划,使学生认识到耕作制度在农业生产中的地位。

在国家改革开放,实行社会主义市场经济的形势下,农业生产中种植制度如何适应市场发展和人们的需要。

2、巩固所学知识,并把所学的专业理论和其它学科知识综合运用到农业生产实践中去,使理论联系实际。

学为所用,学用结合。

以加深对所学知识的理解。

3、培养学生独立思考的能力,使之初步掌握一个生产单位种植制度规划的技能,为毕业后独立工作奠定基础。

二、实习地点:江西农业大学科技园实验站三、实习时间:XX年4月27日~XX年4月29日四、实习内容:(一)实验站基本情况介绍:1、气候条件:气候湿润温和,日照充足,一年中夏冬季长,春秋季短。

年平均气温17℃-℃,极端最高气温℃,极端最低气温-℃。

年降雨量1600—1700毫米,降水日为147-157天,年平均暴雨日天,年平均相对湿度为%。

年日照时间1723-1820小时,日照率为40%。

年平均风速米/秒。

年无霜期251-272天。

适合植物、花卉生长。

2、土壤水分条件:红壤土,比较贫瘠偏酸性,易板结,土性较粘,钾、钠、钙、镁积存少,而铁、铝的氧化物较丰富。

土壤消耗较大,有机肥补充少,养地作物种植少。

江西雨水充足,本实验站灌溉条件设施良好,大部分是旱涝保收,只有少部分地势低洼的地方难排水而常年有积水。

3、社会经济条件:由于实验站大部分属于实验基地,不主要是为经济效益,更重要的是为实验教学,科研项目之用。

只有小部分是农民承包用来种植蔬菜、水稻、油菜等作物。

属于小农经济,产品主要是自给自足和销售给农大师生和附近地区,效益比较低。

4、科学技术水平:整体科学技术比较低,属于传统农业,实验教学用地机械水平一般,人工居多。

一、实验目的和要求本次耕作实验的主要目的是通过实际操作,了解和掌握耕作的基本原理和方法,提高对土壤耕作技术的认识,培养实践操作技能,同时增强对农业生产重要性的理解。

实验要求学生能够独立完成耕作操作,记录实验数据,分析实验结果,并撰写实验报告。

二、实验仪器设备1. 耕作机具:包括翻土机、播种机、施肥机等。

2. 测量工具:皮尺、量杯、土壤湿度计等。

3. 实验场地:耕作实验田。

三、实验设计及调试(一)实验内容1. 土壤翻耕:通过翻土机对实验田进行翻耕,观察土壤结构变化。

2. 播种:使用播种机进行作物播种,观察播种深度和均匀性。

3. 施肥:根据土壤肥力情况,合理施肥,观察施肥效果。

4. 灌溉:实施灌溉措施,观察土壤水分变化。

(二)实验电路:本次实验未涉及电路设计,故无电路图。

(三)实验设计及调试步骤1. 分析实验内容和实验电路:本次实验主要关注土壤耕作技术,无电路设计。

2. 程序设计资源分配:本次实验为实际操作,无程序设计。

3. 程序设计流程图:无程序设计,故无流程图。

4. 实验程序:无程序设计,故无实验程序。

5. 调试程序:本次实验为实际操作,无程序调试。

(四)实验调试过程中所遇到的问题、解决问题的思路和方法1. 土壤翻耕过程中,部分区域翻耕不均匀,导致土壤结构变化不一致。

解决思路:调整翻土机作业速度和深度,确保翻耕均匀。

方法:在实验过程中,观察翻耕效果,及时调整翻土机参数。

2. 播种过程中,部分区域播种深度不一致,影响作物生长。

解决思路:调整播种机深度调节装置,确保播种深度一致。

方法:在实验过程中,观察播种效果,及时调整播种机深度。

3. 施肥过程中,施肥量不均匀,导致作物生长不均衡。

解决思路:根据土壤肥力情况,合理分配施肥量。

方法:在实验过程中,观察施肥效果,及时调整施肥量。

4. 灌溉过程中,部分区域土壤水分不足,影响作物生长。

解决思路:调整灌溉水量和灌溉频率,确保土壤水分充足。

方法:在实验过程中,观察土壤水分变化,及时调整灌溉措施。

耕作学实验Seience of cropping system and soil management一、实验课编号:适用专业:农学理论课总学时数:32学时实验课总学时:16学时(4)总学分:0.5学分开出实验个数:(验证实验 2 个;综合实验个;设计实验 1 个;创新性实验 1 个)应开实验学期:5二、实验课程简介耕作学实验要求学生能以一个具体(或假设的)生产单位为对象,依据耕作学的原理,设计出较为合理的作物布局,轮作制,土壤耕作制及施肥制等农业生产措施的总体计划安排。

三、实验教学目标及基本要求通过该项实验,目的在于使学生以一个具体(或假设的)生产单位为对象,依据耕作学的原理,设计出较为合理的作物布局,轮作制,土壤耕作制及施肥制等农业生产措施的总体计划安排。

四、教材及主要参考书(1)耕作学实验指导,马春梅编,东北农业大学校内教材,2003年(2)耕作学,龚振平主编,东北农业大学校内教材,2003年五、考核办法本实验考核采用百分制。

(1)预习报告,占10%。

(2)实验态度,占10%。

(3)课堂提问,占10%。

(4)动手能力,占40%。

(5)作业完成情况,占30%。

大纲主撰人:马春梅实验一黑龙江省农业自然资源分析与农业区划一、实验特点实验类型:创新实验实验类别:专业基础计划时学时:4学时每组人数:5~6人首开日期:第6学期二、实验目的与要求通过本次实验,了解黑龙江省自然资源的特点及概况,了解黑龙江省农业区划概况及各大区特点,掌握用photoshop软件绘制区划图的方法。

三、主要仪器设备序号主要仪器设备名称型号规格数量(个/班)1 台式电脑352 扫描仪 13 彩色激光打印机 1四、实验内容提要黑龙江省地形概述,黑龙江省热量资源的形成,黑龙江省降雨的形成;黑龙江省农业区划。

五、实验操作要点根据所给资料,绘制黑龙江省农业分区,≥10℃积温图,黑龙江省年降雨及春夏季降雨分布图,标出黑龙江省河流名称,分析各大区气候特点及农业生产特点。

作物栽培与耕作学实验指导2011年9月实验一、油菜生育特性观察一、实验目的了解油菜生长发育的动态,掌握油菜生长发育的动态观察的方法。

二、实验内容(一)、生育时期油菜生长发育过程,需要经过发芽、出苗、现蕾、抽苔、始花、盛花、终花、成熟几个生育时期1、发芽出苗期种子吸水萌动,胚根穿过种子的珠孔露出白色根尖,称为发芽。

胚根伸长入土时,下胚轴也同时伸长,将两片子叶和胚芽顶出土面,子叶平展由黄转绿,称为出苗。

出苗期以75%幼苗的子叶平展为标准。

2、现蕾期随着花芽的分化与形成,主茎顶端生长锥分化的一簇小花蕾长大,用铅笔尖轻轻拔开二、三片心叶,用肉眼能看到黄绿色的花蕾时称为现蕾。

在生产上将田中有50%以上植株现蕾时作为现蕾期。

3、开花期油菜为无限花序,花序长,开花多,开花期长达30天左右,有一个明显的始花、盛花、终花期。

开花时植株的主花序先开,一般田间有25%的植株开始开花,称为始花期。

主花序开花后3天前后,第一次分枝由上而下依次开放,全田有75%以上花序开花称为盛花期。

植株边开花边谢花,全田有75%以上的花序全谢花,花瓣变色,开始枯萎,即是终花期。

4、角果成熟期开花受精后的子房逐渐发育成园筒形的果身,柱头和花柱成为果啄,花柄换名为果柄,胚珠发育为种子。

一般在终花后30天左右,全田有50%的角果转黄变色时,即称为成熟期。

每个学生将上述主要生育时期及时记载于下表表1、油菜生育期记载品种播种期出苗期现蕾期开花成熟期始期盛期终期(二)、叶片生长动态油菜出苗后约4-7天出现第一片真叶,以后陆续出现新叶,直至始花期前10天以内叶片全部伸出。

着生于主茎下、中、上部的叶片,分别依次为长柄叶、短柄叶、无柄叶。

凡叶柄长度超过叶片全长三分之一者为长柄叶。

不及叶片全长三分之一,且柄上着生不连续的小裂片者为短柄叶。

叶柄上的小裂片相互连接为一整叶,且叶片狭长者为无柄叶。

以叶片由卷合伸张至平展时为出叶期。

老叶由绿转黄且变黄部分达二分之一者为黄叶。