骨髓增殖性肿瘤MPN

- 格式:ppt

- 大小:7.50 MB

- 文档页数:16

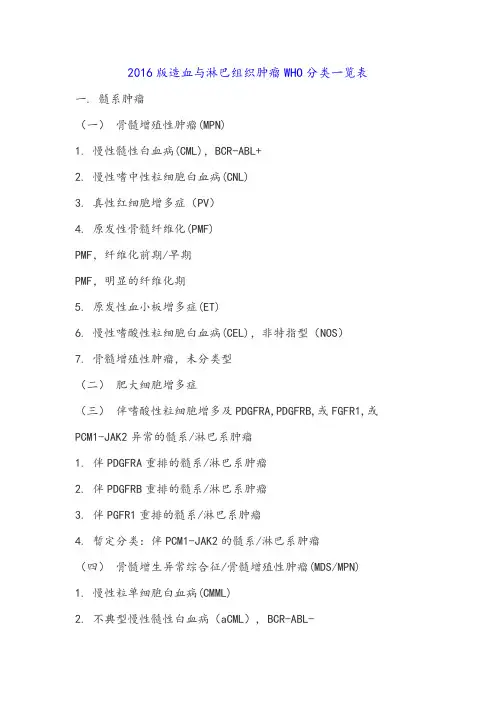

2016版造血与淋巴组织肿瘤WHO分类一览表一. 髓系肿瘤(一)骨髓增殖性肿瘤(MPN)1. 慢性髓性白血病(CML),BCR-ABL+2. 慢性嗜中性粒细胞白血病(CNL)3. 真性红细胞增多症(PV)4. 原发性骨髓纤维化(PMF)PMF,纤维化前期/早期PMF,明显的纤维化期5. 原发性血小板增多症(ET)6. 慢性嗜酸性粒细胞白血病(CEL),非特指型(NOS)7. 骨髓增殖性肿瘤,未分类型(二)肥大细胞增多症(三)伴嗜酸性粒细胞增多及PDGFRA,PDGFRB,或FGFR1,或PCM1-JAK2异常的髓系/淋巴系肿瘤1. 伴PDGFRA重排的髓系/淋巴系肿瘤2. 伴PDGFRB重排的髓系/淋巴系肿瘤3. 伴PGFR1重排的髓系/淋巴系肿瘤4. 暂定分类:伴PCM1-JAK2的髓系/淋巴系肿瘤(四)骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性肿瘤(MDS/MPN)1. 慢性粒单细胞白血病(CMML)2. 不典型慢性髓性白血病(aCML), BCR-ABL-3. 青少年粒单细胞白血病(JMML)4. 伴环铁粒幼细胞及血小板增多的MDS/MPN(MDS/MPN-RS-T)5. MDS/MPN, 不可分类(五)骨髓增生异常综合征(MDS)1. 伴单系病态造血的MDS2. 环铁粒细胞增多的MDS环铁粒细胞增多及单系病态造血的MDS环铁粒细胞增多及多系病态造血的MDS3. 伴多系病态造血的MDS4. 原始细胞过多型MDS5. 伴孤立del(5q)的MDS6. MDS,未分类型7. 待定:儿童难治性血液细胞减少(六)伴遗传易感性的髓系肿瘤1. 无既往病史或器官发育异常者AML伴遗传性CEBPA基因突变*髓系肿瘤伴遗传性DDX41 基因突变2. 既往有血小板疾病者*髓系肿瘤伴遗传性RUNX1 基因突变髓系肿瘤伴遗传性ANKRD26基因突变髓系肿瘤伴遗传性ETV6基因突变3. 伴有其它器官功能异常髓系肿瘤伴遗传性GATA2基因突变与遗传性骨髓衰竭综合征相关的髓系肿瘤(范可尼贫血)与端粒酶生物缺陷相关的髓系肿瘤(角化不良症)与神经纤维瘤病、Noonan综合征(目前确定与PTPN11、SOS1、RAF1、BRAF、KRAS、NRAS、SHOC2和CBL突变有关,50%PTPN11突变)或Noonan 综合征样疾病相关的青少年慢性粒单核细胞白血病与唐氏综合征相关的髓系肿瘤(七)急性髓性白血病(AML)及相关恶性肿瘤1. 伴重现性基因异常的AMLAML伴t(8;21)(q22;q22.1);RUNX1-RUNX1T1AML伴inv(16(p13.1q22)或t(16;16)(p13.1;q22);CBFB-MYH11急性早幼粒细胞白血病(APL)伴PML-RARAAML伴t(9;11)(p21.3;q23.3);MLL-KMT2AAML伴t(6;9)(p23;q34.1);DEK-NUP214AML伴inv(3)(q21.3q26.2)或t(3;3)(q21.3;q26.2);GATA,MECOM AML(原始巨核细胞型)伴t(1;22)(p13.3;q13.3);RBM15-MKL暂定型:AML伴BCR-ABL1AML伴NPM1基因突变AML伴双CEBPA基因突变暂定型:AML伴RUNX1基因突变2. 伴MDS相关改变的AML3. 治疗相关性髓系肿瘤4. AML, NOS微分化型AML未成熟型AML成熟型AML急性粒单核细胞白血病急性原始单核细胞/单核细胞白血病纯红血病急性巨核细胞白血病急性嗜碱粒细胞白血病伴骨髓纤维化的全髓性白血病5. 髓系肉瘤6. 唐氏综合征相关的髓系增殖一过性髓系增生异常唐氏综合征相关性髓系白血病二、混合细胞肿瘤(一)急性混合细胞白血病(MPAL)1. 急性未分化型白血病2. MPAL伴t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL13. MPAL伴t(v;11q23.3);MLL重排4. MPAL, B/髓系,NOS5. MPAL, T/髓系,NOS三、淋巴细胞系肿瘤(一) B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤1. B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤,NOS2. 伴重现性基因异常的B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴t(9;22)(q34.1;q11.2);BCR-ABL1 B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴t(v;11q23.3); KMT2A重排B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴t(12;21)(p13.2;q22.1);ETV6-RUNX1 B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴超二倍体染色体B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤亚二倍体染色体伴B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴t(5;14)(q31.1;q32.3)IL3-IGHB淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴t(1;19)(q23;p13.3);TCF3-PBX1暂定类: B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤,BCR-ABL1样B淋巴母细胞白血病/淋巴瘤伴iAMP213. T淋巴母细胞白血病/淋巴瘤暂定类:早期T前体细胞淋巴母细胞白血病NK细胞淋巴母细胞白血病/淋巴瘤(二)成熟B细胞肿瘤1. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)2. 单克隆B细胞增多症(MBL)3. B幼淋细胞白血病(B-PLL)4. 脾脏边缘带淋巴瘤(SMZL)5. 毛细胞白血病6. 脾脏B细胞淋巴瘤/白血病,未分类脾脏弥漫红髓小B细胞淋巴瘤变异型毛细胞白血病(HCLv)7. 淋巴浆细胞淋巴瘤Waldenstrm 巨球蛋白血症8. 未明意义的单克隆球蛋白病,IgM型9. μ重链病10. γ重链病11. α重链病12. 未明意义的单克隆球蛋白病,IgG/A型13. 浆细胞骨髓瘤(PCM)14. 骨孤立性浆细胞瘤15. 单克隆免疫球蛋白沉积病粘膜相关组织结外边缘带淋巴瘤(MALT 淋巴瘤)16. 结内边缘带淋巴瘤儿童结内边缘带淋巴瘤17. 滤泡淋巴瘤(FL)原位滤泡恶性肿瘤十二指肠型滤泡淋巴瘤18. 儿童滤泡淋巴瘤19. 伴IRF4重排的大B细胞淋巴瘤20. 原发皮肤滤泡中心淋巴瘤21. 套细胞淋巴瘤(MCL)原位套细胞恶性肿瘤22. 弥漫大B细胞淋巴瘤,非特指型(DLBCL, NOS)生发中心型(GCB型)激活B细胞型(ABC型)23. 原发中枢DLBCL24. 原发皮肤DLBCL,腿型25. EBV+ DLBCL26. EBV+皮肤粘膜溃疡27. 与慢性炎症相关的DLBCL28. 淋巴瘤样肉芽肿病29. 原发纵膈(胸腺)大B细胞淋巴瘤30. 血管内大B细胞淋巴瘤31. ALK+大B细胞淋巴瘤32. 浆母细胞淋巴瘤33. 原发渗出性淋巴瘤34. HHV8+DLBCL,NOS35. 伯基特淋巴瘤36. 伴11q异常的伯基特样淋巴瘤37. 伴MYC及BCL2和/或BCL6重排的高度恶性B细胞淋巴瘤(HGBCL)38. HGBCL, NOS39. B细胞淋巴瘤,未分类型,有DLBCL与经典型何奇金氏淋巴瘤之间的特征(三)成熟T及NK细胞恶性肿瘤1. T幼淋细胞白血病(T-PLL)2. T大颗粒淋巴细胞白血病(T-LGL)3. 慢性NK细胞淋巴增殖性疾病4. 侵袭性NK细胞白血病5. 儿童系统性EBV+T细胞淋巴瘤6. 水疱种豆样淋巴增殖性疾病7. 成人T细胞白血病、淋巴瘤8. 结外NK/T淋巴瘤,鼻型9. 肠道病相关T细胞淋巴瘤10. 单形性嗜上皮细胞小肠T细胞淋巴瘤胃肠道惰性T淋巴细胞增殖性疾病11. 肝脾T细胞淋巴瘤12. 皮下脂膜炎样T细胞淋巴瘤13. 菌样肉芽肿14. Sèzary 综合征15. 原发皮肤CD30+T淋巴细胞增殖性疾病淋巴瘤样丘疹原发皮肤间变大细胞淋巴瘤16. 原发皮肤 T细胞淋巴瘤17. 原发皮肤CD+8+侵袭性嗜表皮细胞毒性T细胞淋巴瘤18. 原发皮肤肢端CD8+ T细胞淋巴瘤19. 原发皮肤CD4+小/中T细胞淋巴增殖性疾病20. 外周T细胞淋巴瘤,NOS (PTCL, NOS)21. 血管免疫母细胞T细胞淋巴瘤(AITL)22. 滤泡T细胞淋巴瘤23. 伴TFH表型的结内外周T细胞淋巴瘤24. 间变大细胞淋巴瘤(ALCL),ALK+25. ALCL, ALK-26. 乳腺植入相关ALCL四、何奇金氏淋巴瘤(HL)1. 结节淋巴细胞为主的HL2. 经典型HL(cHL)结节硬化型cHL富淋巴细胞cHL混合细胞型cHL淋巴细胞耗竭性cHL五.移植后淋巴细胞增殖性疾病(PTLD)(一)浆细胞高增殖性PTLD(二)传染性单核细胞增多性PTLD (三)明显滤泡增殖性PTLD(四)多形性PTLD(五)单形性PTLD(B-及T/NK细胞型) (六) cHL 型PTLD六、组织细胞及树突细胞恶性肿瘤(一)组织细胞肉瘤(二)朗格罕细胞组织细胞增多症(三)朗格罕细胞组织细胞肉瘤(四)中度树突细胞肿瘤(五)指突状树突细胞肉瘤(六)滤泡树突细胞肉瘤(七)成纤维母细胞网状细胞肿瘤(八)弥漫性青少年黄色肉芽肿(九) Erdheim-Cheter 病。

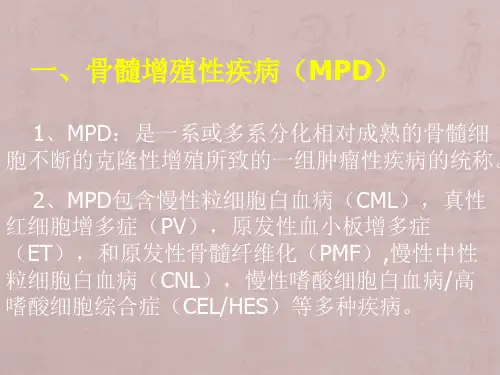

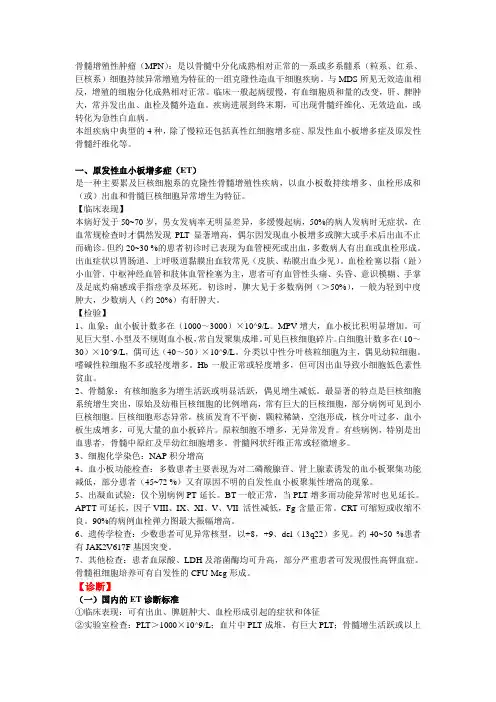

骨髓增殖性肿瘤(MPN):是以骨髓中分化成熟相对正常的一系或多系髓系(粒系、红系、巨核系)细胞持续异常增殖为特征的一组克隆性造血干细胞疾病。

与MDS所见无效造血相反,增殖的细胞分化成熟相对正常。

临床一般起病缓慢,有血细胞质和量的改变,肝、脾肿大,常并发出血、血栓及髓外造血。

疾病进展到终末期,可出现骨髓纤维化、无效造血,或转化为急性白血病。

本组疾病中典型的4种,除了慢粒还包括真性红细胞增多症、原发性血小板增多症及原发性骨髓纤维化等。

一、原发性血小板增多症(ET)是一种主要累及巨核细胞系的克隆性骨髓增殖性疾病,以血小板数持续增多、血栓形成和(或)出血和骨髓巨核细胞异常增生为特征。

【临床表现】本病好发于50~70岁,男女发病率无明显差异,多缓慢起病,50%的病人发病时无症状,在血常规检查时才偶然发现PLT显著增高,偶尔因发现血小板增多或脾大或手术后出血不止而确诊。

但约20~30 %的患者初诊时已表现为血管梗死或出血,多数病人有出血或血栓形成。

出血症状以胃肠道、上呼吸道黏膜出血较常见(皮肤、粘膜出血少见)。

血栓栓塞以指(趾)小血管、中枢神经血管和肢体血管栓塞为主,患者可有血管性头痛、头昏、意识模糊、手掌及足底灼痛感或手指痉挛及坏死。

初诊时,脾大见于多数病例(>50%),一般为轻到中度肿大,少数病人(约20%)有肝肿大。

【检验】1、血象:血小板计数多在(1000~3000)×10^9/L。

MPV增大,血小板比积明显增加。

可见巨大型、小型及不规则血小板,常自发聚集成堆。

可见巨核细胞碎片。

白细胞计数多在(10~30)×10^9/L,偶可达(40~50)×10^9/L。

分类以中性分叶核粒细胞为主,偶见幼粒细胞。

嗜碱性粒细胞不多或轻度增多。

Hb一般正常或轻度增多,但可因出血导致小细胞低色素性贫血。

2、骨髓象:有核细胞多为增生活跃或明显活跃,偶见增生减低。

最显著的特点是巨核细胞系统增生突出,原始及幼稚巨核细胞的比例增高,常有巨大的巨核细胞,部分病例可见到小巨核细胞。

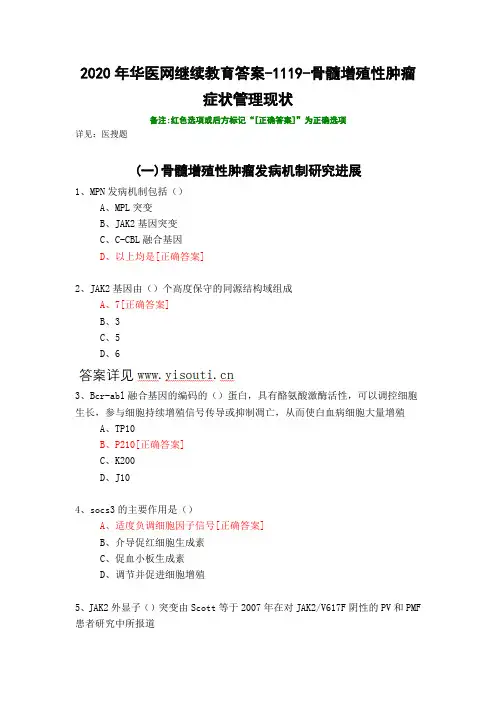

2020年华医网继续教育答案-1119-骨髓增殖性肿瘤

症状管理现状

备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

详见:医搜题

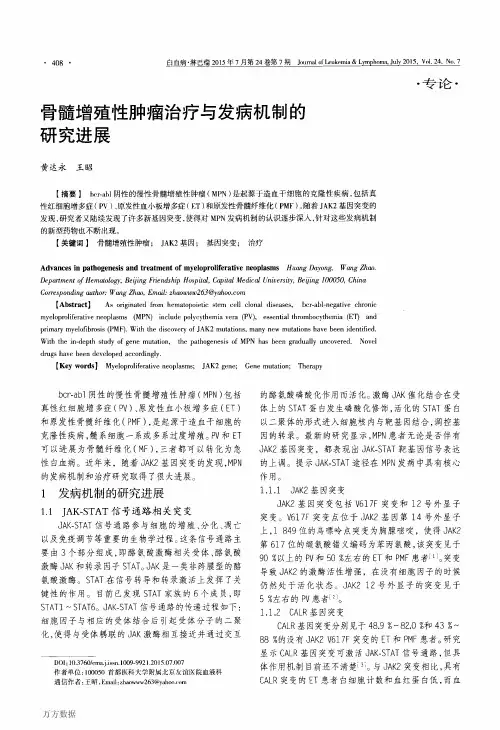

(一)骨髓增殖性肿瘤发病机制研究进展

1、MPN发病机制包括()

A、MPL突变

B、JAK2基因突变

C、C-CBL融合基因

D、以上均是[正确答案]

2、JAK2基因由()个高度保守的同源结构域组成

A、7[正确答案]

B、3

C、5

D、6

3、Bcr-abl融合基因的编码的()蛋白,具有酪氨酸激酶活性,可以调控细胞生长,参与细胞持续增殖信号传导或抑制凋亡,从而使白血病细胞大量增殖

A、TP10

B、P210[正确答案]

C、K200

D、J10

4、socs3的主要作用是()

A、适度负调细胞因子信号[正确答案]

B、介导促红细胞生成素

C、促血小板生成素

D、调节并促进细胞增殖

5、JAK2外显子()突变由Scott等于2007年在对JAK2/V617F阴性的PV和PMF 患者研究中所报道。

BCR/ABL阴性骨髓增殖性肿瘤的诊断和治疗1.概念根据2008年WHO造血与淋巴组织肿瘤分类1所提出的概念,骨髓增殖性肿瘤(MPN)包括以下8种类型:慢性髓性白血病BCR/ABL1阳性(CML),真性红细胞增多症(PV),原发性血小板增多症(ET),原发性骨髓纤维化(PMF),慢性中性粒细胞白血病(CNL),慢性嗜酸性粒细胞白血病非特质型(CEL,not otherwise specified),肥大细胞增多症(Mastocytosis),以及骨髓增殖性肿瘤未分类型(MPN-U)。

基于Dameshek2最初对于骨髓增殖性疾病的归纳,PMF、PV、ET与CML合称为经典MPN,流行病学特点、临床表现及实验室特征均有别于其他四种“非经典MPN”。

而其中CML存在特异性分子学异常BCR/ABL基因的重排,具有诊断意义。

而相应的靶向药物受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)伊马替尼一线应用所累积的大量临床资料和目前二代TKI的临床试验结果均证明,对大部分CML患者的治疗现在已能够达到细胞遗传学甚至分子学起效,并且能够实现预防疾病进展,延长生存期,改善生活质量,甚至治愈疾病的目标。

因此除CML之外其余各类型MPN可统称为BCR/ABL阴性MPN3。

随着对JAK2等分子标志的研究不断深入,有学者认为ET、PV、PMF可能是同一种疾病在不同时期的表现,类似于CML分三期但本质是一个连续的整体,进而提出了“连续统一体模型(continuum model)”的假设4:高危PMF和AML可能代表了疾病进展状态,而ET和PV则体现了疾病慢性期的特点;在这种由ET、PV“进展”至PMF、ET/PV后骨纤,再“进展”至AML的过程中,JAK2等位负荷、遗传不稳定性、有丝分裂重组、基因组环境、获得其他突变以及临床治疗等因素都可能起到了调控作用;与CML不同,这种“进展”速度很慢而且并非必然,且患者可能在整个病程中的任何时点“发病”。

WHO2016年骨髓增殖性肿瘤解读骨髓增殖性肿瘤(MPNs)MPNs包括慢性髓性白血病(CML)、真性红细胞增多症(PV)、原发性骨髓纤维化(PMF)、原发性血小板增多症(ET)、慢性嗜酸细胞白血病(CEL)、慢性中性粒细胞白血病(CNL)和肥大细胞增多症。

1、CML CML诊断依然有赖于Ph染色体及BCR-ABL融合基因,骨髓穿刺必做,并行染色体检查,定期监测BCR-ABL融合基因负荷。

主要更新在加速期的标准:与治疗无关的白细胞计数进行性升高(>10×10^9/L);与治疗无关的血小板持续性减少(9/L)或增多(>1000×10^9/L);与治疗无关的脾脏进行性肿大;外周血中嗜碱粒细胞≥20%;原始细胞在血和(或)骨髓有核细胞中占10%~19%;新增的染色体异常如“主要路径异常[+Ph,+8,i(17q),+19]”,复杂核型或3q26.2异常;治疗过程中Ph阳性克隆出现新的染色体异常。

专门强调了累及主要路径的染色体异常重要意义。

CML已经处在酪氨酸激酶抑制剂(TKI)时代,因此也暂时建议在TKI抵抗情况时考虑CML进入加速期:对第1个TKI血液学抵抗(或对第1个TKI未获得血液学缓解);或任何血液学、细胞遗传学、分子生物学指标提示对两个序贯使用的TKI抵抗;在TKI治疗期间BCR-ABL1出现2个以上基因突变。

2、PV 由于基因检测广泛开展,新标准降低了对血红蛋白、红细胞压积的要求(一),男性Hb和HCT分别由185g/L、55.5%降至185g/L、55.5%,女性则由165g/L、49.5%降至160g/L、48.5%。

甚至在显著红系增生且JAK2基因突变时,不必骨髓涂片检查就能诊断PV,但鉴于诊断时骨髓纤维化仅能通过骨髓病理发现(约占诊断PV时的20%),而这类患者将明显更快的进展至post-PV MF,故骨髓活检是必须的。

一、真性红细胞增多症(PV) WHO 2016诊断标准确诊需要满足3项主要标准,或者前2项主要标准及1项次要标准主要标准1、Hb >165 g/L(男性),Hb >160g/L (女性)或HCT > 49%(男性), HCT > 48%(女性)或者红细胞容积在正常预测均值的基础上升高> 25%。

mpn基因检查流程MPN基因检查流程大揭秘。

一、啥是MPN基因检查呀。

MPN呢,就是骨髓增殖性肿瘤(Myeloproliferative Neoplasms)的简称。

这个MPN基因检查就是看看咱身体里有没有跟这个骨髓增殖性肿瘤相关的基因变化。

就像是在身体这个大花园里找特定的小虫子一样,要是找到了,就能早点知道身体是不是出了问题,然后可以早点想办法解决呢。

二、检查前的准备。

1. 找对医院和医生。

这可太重要啦。

要找那种口碑好、设备齐全的大医院哦。

就像我们买东西要找靠谱的商店一样。

然后呢,找一个经验丰富的医生,你可以问问身边的朋友或者在网上看看大家的推荐。

医生就像我们在这个检查之旅中的导游,找对了才能顺利进行呀。

2. 预约挂号。

现在很多医院都可以在网上预约挂号啦,超级方便的。

不过要记得提前哦,不然到时候没号了就只能干着急。

挂号的时候呢,要把自己的信息填准确了,姓名呀、身份证号啥的,可别填错啦,不然就像上错了车,会很麻烦的呢。

3. 了解注意事项。

在去做检查之前,一定要向医生或者护士了解有啥要注意的。

比如说,有的检查可能需要空腹,那就不能吃东西啦,这时候就要忍住自己的小馋虫哦。

还有可能需要停服某些药物,这些都要听医生的话。

就像比赛前要听裁判的规则一样,遵守了才能顺利进行检查。

三、检查进行时。

1. 抽血。

MPN基因检查大多是通过抽血来做的呢。

到了抽血的地方,护士姐姐或者哥哥会让你坐在椅子上,然后拿出一个小针管。

这时候你可别害怕,虽然打针有点疼,但是就像被小蚂蚁咬了一下,很快就过去了。

你就想着,这是为了自己的健康嘛。

护士会在你的手臂上找到合适的血管,然后扎进去抽血。

抽完血后,会给你一个小棉球按着,可别着急扔掉,要按一会儿,防止出血呢。

2. 样本送检。

抽完血之后,你的血液样本就会被送到专门的实验室去啦。

这就像你的血液要去参加一场特殊的考试一样,在实验室里,那些高科技的仪器就像很厉害的老师,会对血液进行各种检测,看看里面有没有MPN相关的基因问题。

骨髓增殖性肿瘤-原发性骨髓纤维化(PMF)原发性骨髓纤维化(PMF)原发性骨髓纤维化一、定义原发性骨髓纤维化(PMF)是一种造血干细胞克隆性增殖所致的MPNs,表现为不同程度的血细胞减少和(或)增多、外周血出现幼红、幼粒细胞、泪滴形红细胞、骨髓纤维化和髓外造血,常导致肝脾肿大。

二、发病机制þ骨髓造血干细胞异常克隆引起纤维母细胞反应性增生。

þ增生的血细胞异常释放血小板衍化生长因子( PDGF )及转化生长因子( TGF-β )等,刺激成纤维细胞分裂增殖及胶原合成增多,并在骨髓基质中过度积聚。

þ肝、脾、淋巴结内的髓样化生是异常造血细胞累及髓外脏器的表现。

þ约50%的纤维化期PMF病人存在JAK2V617F 点突变。

三、临床表现1.贫血和脾大压迫引起的各种症状:乏力、食欲减退、左上腹疼痛2.代谢增高表现:低热、盗汗、体重下降等3.骨骼疼痛和出血4.痛风、肾结石四、实验室检查(一)血液1.正常细胞性贫血,外周血有少量幼红细胞。

2.成熟红细胞形态大小不一,常发现泪滴形红细胞。

3.白细胞数增多或正常,可见少数原始及幼粒细胞,中性粒细胞碱性磷酸酶活性增高。

4.晚期白细胞和血小板减少。

5.血尿酸增高。

(二)骨髓穿刺常呈干抽。

疾病早期骨髓有核细胞增生,但后期显示增生低下。

骨髓活检可见大量网状纤维组织,根据活检结果可将PMF分为4级(三)染色体无Ph染色体;半数以上病人有JAK2V617F 突变。

(四)脾穿刺表现类似骨髓穿刺涂片,提示髓外造血,巨核细胞增多最为明显且纤维组织增生。

(五)肝穿刺有髓外造血,肝窦中有巨核细胞及幼稚细胞增生。

(六)影像学检查1.X线检查平片:þ早期可见骨小梁模糊或磨玻璃样改变;þ中期呈现骨硬化现象;þ晚期在骨密度增高的基础上出现颗粒状透亮区。

2.磁共振成像对PMF的早期诊断敏感度很高。

五、诊断和鉴别诊断(一)诊断(2016 WHO诊断标准)pre-PMF 确诊需要满足以下3项主要标准及至少1项次要标准1.主要指标: ①骨髓活检有巨核细胞增生和异型巨核细胞,常常伴有网状纤维或胶原纤维化,或无显著的网状纤维增多(≤MF-1),巨核细胞改变必须伴有以粒细胞增生且常有红系造血减低为特征的骨髓增生程度增高。

㊃个案分析㊃1例骨髓增生异常-骨髓增殖性肿瘤不能分类型的分析税国顺1,黄莺2,何代莉21.重庆市荣昌区妇幼保健院检验科,重庆402460;2.重庆永荣矿业有限公司总医院检验科,重庆402460关键词:骨髓增生异常-骨髓增殖性肿瘤;骨髓形态学;白血病D O I:10.3969/j.i s s n.1673-4130.2021.08.031中图法分类号:R557文章编号:1673-4130(2021)08-1019-04文献标志码:C骨髓增生异常-骨髓增殖性肿瘤(M D S-M P N)是一组临床表现㊁实验室检查和细胞形态特征上既有骨髓增生异常综合征(M D S)表现又有骨髓增殖性肿瘤(M P N)表现的髓系肿瘤[1]㊂在骨髓形态学诊断实际工作中往往接触的是不同的患者,因遗传学和生物学差异,其预后㊁治疗方案㊁分子易感性及转归可能完全不同㊂按世界卫生组织(WHO)分类,综合临床表现㊁细胞形态学㊁染色体㊁流式细胞㊁基因指标等[2]信息做出准确的诊断,对临床有较好的指导作用㊂骨髓增生异常-骨髓增殖性肿瘤不能分类型(M D S-M P N,U)是WHO在1999年提出的一个新病种,目前国内报道不多㊂经中国知网(C N K I)搜索查询,2013年至今, M D S-M P N其他类型多有报道㊂黎建云等[3]㊁葛仁英等[4]㊁吴学琼等[5]对M D S-M P N,U进行了报道㊂笔者现将1例M D S-M P N,U患者的诊治过程报道如下㊂1临床资料女,62岁,农民,头昏㊁乏力1周,晕厥1h于2019年11月13日11:52入院㊂既往史:近半个月来一直牙疼不适,在外口服药物治疗㊂查体:体温36.8ħ,脉搏78次/分,呼吸22次/分,血压131/74mm H g,发育正常,营养中等,形体正常,急性面容,面色苍白,神志欠清,呼之能应,对答稍差,抬入病房,查体合作㊂嘴唇无发绀,心㊁肺㊁腹部未见阳性体征,头颅无畸形,左前额部见约4c mˑ4c m的血肿,高出皮肤,皮肤无破溃,触压痛明显;双眼无充血㊁压痛,无上睑下垂,巩膜无黄染,双侧瞳孔等大等圆,直径约0.35c m,对光反射存在㊂听力良好,鼻腔通畅,耳鼻无出血及脑脊液漏㊂四肢肌力正常,肌张力不高㊂病理反射:双侧霍夫曼征㊁巴宾斯基征㊁查多克征㊁奥本海姆征㊁戈登征阴性㊂脑膜刺激征:颈软无强直㊂布鲁辛斯基征及双侧克尼格氏征阴性㊂入院诊断如下㊂(1)晕厥待查:①短暂性脑缺血发作②脑梗死?③脑出血?④低血糖晕厥?⑤心源性晕厥?⑥其他?(2)左额部皮下血肿㊂诊疗经过如下㊂入院后完善相关检查,头颅C T 显示:(1)双侧基底节区及半卵圆中心多发性腔隙性脑梗死;(2)脑萎缩,深部脑白质脱髓鞘改变;(3)左额部皮下血肿㊂腹部彩超显示:(1)心脏各腔室大小正常;(2)主动脉瓣局限性反流;(3)左室舒张功能减退㊂颈部血管彩超示:(1)双侧颈动脉内膜粗糙,左侧颈内动脉走行稍弯曲;(2)双侧椎动脉未见明显异常㊂经颅多普勒显示:左侧大脑中动脉㊁大脑前动脉血流速度增快㊂血液相关指标检查结果见表1㊂11月13日第1次血细胞分析手工分类200个有核细胞,中性粒细胞(N E U)58.0%,单核细胞(MO N) 2.0%,杆状核细胞6.0%,幼稚粒细胞24.0%,晚幼红细胞5.0%,网织红细胞(R e t)5.4%㊂直接抗人球蛋白试验弱阳性㊂肝功能正常,肾功能正常,血糖(G L U)9.41mm o l/L,凝血4项筛查正常,D-二聚体(D-D i m e r)2.30m g/L,乳酸脱氢酶(L D H)1084U/ L㊁α-羟丁酸脱氢酶(α-H B D H)835U/L㊁心肌肌钙蛋白I(c T n I)阴性,降钙素原(P C T)0.30n g/m L㊂入院后予头孢米诺抗感染,血塞通改善循环,奥拉西坦营养脑细胞㊂请血液科主任会诊考虑白血病可能性,于2019年11月14日转血液科进一步治疗㊂予A型R H(D)阳性红细胞悬液共4U纠正贫血㊂行骨髓形态学检查:骨髓增生明显活跃,粒细胞系统(以下简称粒系)占79.50%,红细胞系统(以下简称红系)占11.75%,粒红比例为6.77㊂粒系异常增生,原始细胞比例增高,占11%,后期细胞各阶段可见,形态可见S 颗粒㊁发育差㊁假性P-H及环形核等核畸形变现象,嗜碱性粒细胞比例增高㊂红系增生活跃,以中晚幼红细胞增生为主,形态可见芽孢㊁花瓣等核畸形变现象㊂环片一周见巨核细胞650个,产板巨核细胞254个,血小板少见㊂小巨核及多圆核巨核细胞易见㊂铁染色:细胞外铁++,细胞内铁粒幼细胞占比21%,未见环形铁粒幼细胞㊂血常规:白细胞计数增高,粒系前本文引用格式:税国顺,黄莺,何代莉.1例骨髓增生异常-骨髓增殖性肿瘤不能分类型的分析[J].国际检验医学杂志,2021,42(8):1019-1022.体细胞易见,嗜碱性粒细胞比例增高,血小板少见,无核红细胞形态大小不一㊂考虑急性髓系增殖性病变,建议到上级医院做M I GM 分型检查㊂陆军军医大学第二附属医院全军血液病中心骨髓细胞形态学检查报告显示,粒巨两系异常增生,伴三系病态造血,提示髓系肿瘤,类型倾向于M D S -M P N ,建议做相关B C R /A B L 融合基因及染色体核型分析㊂骨髓病理检查报告显示,骨髓增生极度活跃,幼稚单核细胞较易见,请结合M I GM 分型鉴别M D S -M P N 或急性髓系白血病(AM L )㊂AM L ㊁M D S ㊁M P N 免疫学分型流式报告示:淋巴细胞(L YM )占有核细胞(N C )的5.53%,为成熟T B N K 细胞;N E U 占N C 的79.45%,比例正常,C D 13/C D 16可见发育异常,C D 15减弱C D 56+㊂MO N 占N C 的0.42%,比例减低㊂红系及碎片红细胞占N C 的8.73%,比例正常㊂血型糖蛋白A +可见C D 71+㊂嗜酸性粒细胞占N C 的0.17%,嗜碱性粒细胞占N C 的0.09%,C D 38+D R-C D 11c +C D 123++C D 22+㊂前体细胞群B 占N C 的3.82%,C D 34+C D 117+D R +C D 7+C D 13+C D 38++C D 123+C D 33+C D 11c +M P O -为异常髓系体细胞㊂意见:异常髓系前体细胞增生伴粒系发育异常,考虑M D S 或M D S -M P N ㊂遗传学荧光原位杂交(F I S H )分析报告显示,B C R /A B L 融合基因阳性细胞占比0.0%㊂分子生物学血液病相关基因P C R 检测报告显示,WT 1基因数为1050,A B L 基因数为560000,WT 1/A B L 为0.19%,B C R -A B L 基因数为0,A B L 基因数为710000㊁B C R -A B L /A B L 基因数为0(B C R -A B L 基因是B C R -A B L P 210和B C R -A B L P 190混合型)㊂血液病相关基因T E L -A B L ㊁T E L -J A K 2㊁A M L 1-M D S 1/E V 11/M T G 16㊁M L L -A F 4㊁M L L -A F 9㊁M L L -A F 6/A F 10/E L L /E N L ㊁M L L -A F 17/A F 1q /A F 1q/A F X /S E P T 6㊁F 1P 1L 1-P D G F R A ㊁E T V 6-P D G F R A ㊁T E L -P D G F R B ㊁N U P 98-H o x A 13/H o x C 11/H o x D 13/H o x A 9H o x A 11/P M X 1㊁B C R -A B L ㊁AM L 1-E T O ㊁CB F β-MY H 11㊁P M L -R A R a ㊁P L Z F /S T A T 5b -R A R a ㊁F 1P 1L 1/P R K R 1A /N U M A /N P M -R A R a ㊁D E K -C A N ㊁NP M -M L F 1㊁E 2A -P B X 1㊁E 2A -H L F ㊁S I L -T A L 1㊁T E L -AM L 1全部阴性㊂按照WHO 提出的形态学㊁免疫学㊁遗传学㊁分子生物学结合的M I GM 诊断模式,本病例诊断为M D S -M P N ,U ㊂患者的骨髓象见图1㊂表1 患者不同时间的血液相关指标的检查结果时间W B C (ˑ109/L )N E U (%)L YM (%)MO N (%)E O S (%)B A S O (%)R B C (ˑ1012/L )11月13日32.3875.820.73.00.00.52.3811月13日һ28.4778.716.54.10.10.61.9911月14日21.0580.315.73.50.10.41.9011月15日*18.6077.919.12.60.00.42.31时间H B (g/L )H C T (%)M C V (f L )M C H (p g )M C H C (g /L )R DW -C V (%)R DW -S D (f L )P L T (ˑ109/L )11月13日6623.8100.027.827816.557.110411月13日һ5619.497.928.228816.255.38411月14日5318.999.528.028116.255.68111月15日*6722.798.329.129615.452.266注:W B C 为白细胞,N E U 为中性粒细胞,L YM 为淋巴细胞,MO N 为单核细胞,E O S 为嗜酸性粒细胞,B A S O 为嗜碱性粒细胞,R B C 为红细胞,H B 为血红蛋白,H C T 为血细胞比容,M C V 为红细胞平均体积,M C H 为平均血红蛋白含量,M C H C 为平均血红蛋白浓度,R DW -C V 为红细胞分布宽度变异系数,R DW -S D 为红细胞分布宽度标准差,P L T 为血小板;һ表示11月13日复查结果;*表示4U 红细胞悬液输注后的检查结果㊂图1 患者的骨髓象2治疗入院后予头孢米诺抗感染,血塞通改善循环,奥拉西坦营养脑细胞㊂输注红细胞悬液纠正贫血㊂明确诊断后,患者及家属放弃进一步治疗㊂随访后该患者5个月后病逝㊂3讨论M D S是起源于造血干细胞的一组异质性髓系恶性克隆性疾病[6],主要特征是髓系细胞发育异常,表现为无效造血㊁难治性血细胞减少,具有高危向AM L 转化的风险[7]㊂WHO在2008年提出的分型方案分为难治性血细胞减少伴单系发育异常(R C U D),包括难治性贫血(R A)㊁难治性中性粒细胞减少(R N)㊁难治性血小板减少(R T)㊁难治性贫血伴环状铁粒幼红细胞(R A R S),难治性血细胞减少伴多系发育异常(R C M D),难治性贫血伴原始细胞增多-1(R A E B-1),难治性贫血伴原始细胞增多-2(R A E B-2),M D S-末分类(M D S-U),M D S伴单纯5q-㊂M P N是一组起源于造血干细胞,一系或多系髓系细胞(包括红系㊁粒系和巨核系)增殖为主要特征的克隆性造血干细胞肿瘤,骨髓有核细胞增多,增殖的细胞可向终末分化成熟,多不伴发育异常;外周血一系或多系细胞增多,外周器官浸润,常伴有肝脾肿大㊂M P N包括慢性髓细胞白血病(C M L)㊁真性红细胞增多症(P V)㊁原发性骨髓纤维化(P M F)㊁原发性血小板增多症(E T)㊁慢性嗜酸性粒细胞白血病(C E L)㊁慢性中性粒细胞白血病(C N L)和肥大细胞增多症[8]㊂M D S-M P N患者中具有高白细胞数㊁贫血或血小板减少(也可增加),以及不同程度病态造血特征㊂骨髓和外周血原始细胞百分数通常<20%㊂尽管常见脾肿大,但患者临床常表现为M D S或M P N[9]㊂WHO在2016年提出M D S-M P N分类如下:慢性粒单细胞白血病(C MM L);不典型C MM L,B C R-A B L1阴性(a C M L);幼年型粒单核细胞白血病(J MM L); M D S-M P N伴环形铁粒幼细胞和血小板增多;M D S-M P N,U[10]㊂近年来,随着二代测序在临床的应用, M D S-M P N的基因突变谱系得以解析,从而诊断较前更为精准㊂M D S-M P N,U是WHO在1999年提出的一个新病种,由于历史尚短,在许多方面还需要认识和充分的理解㊂M D S-M P N,U为初诊时,临床㊁实验室和形态学上既有M D S也有M P N特征,符合M D S-M P N诊断标准,但又不符合C MM L㊁J MM L或a C-M L诊断条件者㊂特征为一系或一系以上血细胞增多,表现为血小板增多(ȡ450ˑ109/L),或白细胞计数增加(ȡ13ˑ109/L),伴有或不伴有明显的脾脏肿大,和未伴有M D S或M P N病史㊂在M D S特征中,骨髓一系或二系细胞异常增生,表现在外周血中一系或二系血细胞减低;在M P N特征中有一系或多系病态造血,在外周血中为一系或多系血细胞增高㊂近期没有使用细胞毒药物或生长因子治疗可以解释相关M D S-M P N特征的病史㊂无B C R-A B L1,也无P D G-F R A㊁P D G F R B或F G F R1基因重排,无t(3;3)(q21; q25)或i n v(3)(q21q25)㊂黎建云等[3]报道的2例患者中白细胞均升高(33.6ˑ109/L㊁16.8ˑ109/L),脾脏都有进行性增大㊂1例血小板正常(112ˑ109/L),年龄23岁,既往有5年苯接触史㊂1例血小板降低(59ˑ109/L)㊁年龄43岁㊂葛仁英等[4]报道的2例患者中,1例白细胞升高(24.1ˑ109/L),血小板降低(90ˑ109/L),脾肿大,年龄47岁;1例白细胞降低(1.58ˑ109/L),血小板升高(633ˑ109/L),肝脾肿大,年龄70岁㊂吴学琼等[5]报道的1例患者白细胞正常(9.5ˑ109/L),血小板异常升高(1359ˑ109/L),初诊肝脾未见肿大,年龄69岁㊂这3篇研究报道的病例其临床㊁实验室和形态学上既有M D S的特征也有M P N特征,符合M D S-M P N诊断标准,但又不符合C MM L㊁J MM L或a C M L诊断条件㊂C L A R A等[11]指出,生存率低的患者血小板减少发生的可能性较大,可能代表更具侵袭性的表型㊂本例患者发病近期无细胞毒性药物或生长因子治疗病史,肝脾无肿大㊂血细胞分析结果显示:白细胞计数增高,呈增殖性;血红蛋白㊁红细胞㊁血小板未输血前呈进行性下降,重度贫血,红细胞平均体积偏大,血小板明显减少㊂形态学上粒细胞病态造血特征明显,以粒系病态造血为主,红系和巨核系也有病态表现,符合M D S-M P N的特点;未见环形铁粒幼细胞(可与M D S-M P N伴环形铁粒幼细胞和血小板增多鉴别);免疫学方面,流式细胞学检测可见粒系异常发育,也可以见到异常表型的异常原始细胞,MO N占N C的比例为0.42%,比例减低(可与C MM L㊁a C-M L㊁J MM L鉴别)㊂遗传学方面,B C R/A B L基因阴性;分子生物学相关基因检测全部阴性㊂卢兴国等[12]指出,一些之前没有发现M P N慢性期,初诊时已经转化为M D S的患者,如果不能确定M P N病史,归类为M D S-M P N,U是适当的㊂所有这些都支持本例患者M D S-M P N,U的诊断㊂M D S-M P N,U是特异性最差的M D S-M P N亚型,发病率尚不清楚,但约占所有髓系恶性肿瘤的5%,年龄中位数为71岁,其他共同特征包括脾肿大,单核细胞计数低,20%~30%的患者J A K2V617F阳性,且目前还没有公认的M D S-M P N,U的特定细胞遗传学或分子特征,而M D S -M P N ,U 的细胞遗传学研究主要用于排除其他类似的疾病[11]㊂M D S -M P N ,U 患者少见,迄今尚无共识治疗方案㊂可依据患者个体情况选用去甲基化药物㊁免疫调节剂(如来那度胺)㊁羟基脲等降细胞药物治疗,在临床实践过程中注意个体化评估和处理㊂如有合适供体且患者自身状况允许可以考虑造血干细胞移植(H S C T )[13]㊂随着发病分子机制的不断阐释,分子靶向治疗有望改善这类患者的整体疗效㊂参考文献[1]O R A Z I A ,G E R M I N G U.T h e m y e l o d y s p l a s t i c /m ye l o -p r o l if e r a t i v e n e o p l a s m s :m y e l o pr o l -i f e r a t i v e d i s e a s e s w i t h d y s pl a s t i c f e a t u r e s [J ].L e u k e m i a ,2008,22(7):1308-1319.[2]A R B E R D A ,O R A Z I A ,HA S S E R J I A N R ,e t a l .T h e2016r e v i s i o n t o t h e W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n (WHO )c l a s s i f i c a t i o n o f m y e l o i d n e o pl a s m s a n d a c u t e l e u k e m i a [J ].B l o o d .2016,127(20):2391-2405.[3]黎建云,涂传清,唐玫琴,等.不能分类的骨髓增生异常/骨髓增殖性疾病转化为急性髓系白血病2例并文献复习[J ].临床血液学杂志,2013,26(7):474-476.[4]葛仁英,徐旭燕,毛汉文,等.骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤-不能分类2例报告并文献复习[J ].内科急危重症杂志,2014,20(1):15-17.[5]吴学琼,齐小宁,李文佳,等.骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤-不能分类白血病急变1例并文献复习[J ].内科急危重症杂志,2015,21(5):390-391.[6]P A N G W W ,P L U V I N A G E J V ,P R I C E E A ,e t a l .H e m -a t o p o i e t i c s t e m c e l l a n d p r o ge n i t o r c e l l m e c h a n i s m s i n m y e l o d y s p l a s t i c s yn d r o m e s [J ].P r o c N a t l A c a d S c i U S A ,2013,110(8):3011-3016.[7]T E F F E R I A ,V A R D I MA N J W.M y e l o d y s p l a s t i c s yn -d r o m e s [J ].N E n gl J M e d ,2009,361(19):1872-1885.[8]朱雨,何广胜.世界卫生组织2016年骨髓增殖性肿瘤及骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性肿瘤分类更新解读[J ].中国实用内科杂志,2016,36(8):658-661.[9]J A F F E E S ,HA R R I S N L ,S T E I N H ,等.造血与淋巴组织肿瘤WHO 分类[M ].周小鸽,陈辉树,译.4版.北京:诊断病理学杂志社,2012.[10]叶向军,卢兴国.2016年更新版‘WHO 造血和淋巴组织肿瘤分类“之髓系肿瘤和急性白血病修订解读[J ].临床检验杂志,2016,34(9):686-689.[11]C L A R A J A ,D A V I D A S ,P A D R O N E .C l i n i c a l m a n a ge -m e n t of m y e l o d y s p l a s t i c s y n d r o m e /m y e l o pr o l i f e r a t i v e n e -o p l a s m o v e r l a p s yn d r o m e s [J ].C a n c e r B i o l M e d ,2016,13(9):360-372.[12]卢兴国,叶向军,徐根波.骨髓细胞与组织病理诊断学[M ].北京:人民卫生出版社,2020:566-580.[13]肖志坚.骨髓增生异常综合征/骨髓增殖性肿瘤的诊断和治疗[J ].中国实用内科杂志,2018,38(2):93-97.(收稿日期:2020-09-13 修回日期:2020-12-17)本文引用格式:邹自英,徐常军,黄鑫,等.圣乔治诺卡菌致老年患者肺诺卡菌病1例[J ].国际检验医学杂志,2021,42(8):1022-1024.㊃个案分析㊃圣乔治诺卡菌致老年患者肺诺卡菌病1例邹自英,徐常军,黄 鑫,许黎莉,黄 英,甘立果四川省成都市第五人民医院检验科,四川成都611130关键词:圣乔治诺卡菌; 诺卡菌病; 肺部感染D O I :10.3969/j.i s s n .1673-4130.2021.08.032中图法分类号:R 446.5文章编号:1673-4130(2021)08-1022-03文献标志码:C肺诺卡菌病影像学检查和临床表现均无特异性,磺胺类㊁碳青霉烯类㊁氨基糖苷类㊁利奈唑胺等多种抗菌药物对该病可能有效[1],体外培养生长非常缓慢,易被其他快生长定植菌覆盖,难于检出,极易被误诊为普通细菌性肺炎,使得病情迁延反复,重则危及生命㊂笔者于2020年5月连续两次成功从1例老年女性患者痰液中分离出诺卡菌,经飞行时间质谱(MA L -D I -T O F )结合形态学鉴定为少见的圣乔治诺卡菌,获得病原学诊断依据并进行目标治疗后,疗效显著,现将诊治过程报道如下㊂1 临床资料患者,女,78岁,因 反复咳嗽㊁咳痰30余年,加重伴痰中带血10余天 ,于2020年5月9日入院㊂查体:体温36.6ħ,心率76次/分,呼吸20次/分,血压121/74mm H g㊂患者自诉本次入院前30余年,因受凉后出现咳嗽㊁咳白色泡沫痰,痰不易咳出,量少,不带血,无特殊气味;咳嗽白天重于夜间,初始无胸闷㊁气紧,无畏寒㊁发热,无心悸㊁胸痛,无潮热㊁盗汗,夜间。

JAK2突变与骨髓增殖性肿瘤研究进展摘要:骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasms,MPNs)是一系或多系分化相对成熟的骨髓细胞不断克隆增殖所致的一组肿瘤性疾病的统称,病变多发生在多能干细胞水平。

自从2005年ASH会议报告JAK2突变与MPNs的关系以来,JAK2突变的研究一直是近几年ASH会议的热点,本文就JAK2突变的研究进展作一综述。

骨髓增殖性疾病(myeloproliferative disorders,MPD)是一组以相对成熟的粒系、红系、巨核系细胞肿瘤性增殖为特征的疾病,1951年由William Dameshek最先提出,包括慢性粒细胞白血病(chronic myelogenous leukemia [具有费城染色体,BCR/ABL融合基因阳性])、慢性中性粒细胞白血病(chronic neutrophilic leukemia)、慢性嗜酸性粒细胞白血病/嗜酸性粒细胞增多综合症(chronic eosinophilic leukemia and the hypereosinophilic syndrome;CEL/HES)、真性红细胞增多症(polycythemia vera)、慢性原发性骨髓纤维化伴髓外造血(chronic idiopathic myelofibrosis [with extramedullary hematopoiesis])、原发性血小板增多症(essential thrombocythemia)、慢性骨髓增殖性疾病,未分类(chronic myeloproliferative disease, unclassifiable)[1]。

2008年新修订的WHO分类中已将MPD改为骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasms,MPN),包括慢性粒细胞白血病(chronic myelogenous leukemia [具有费城染色体,BCR/ABL融合基因阳性]),慢性中性粒细胞白血病(chronic neutrophilic leukemia),真性红细胞增多症(polycythemia vera),原发性骨髓纤维化(primary myelofibrosis),原发性血小板增多症(essential thrombocythemia),慢性嗜酸性粒细胞白血病,非特指(chronic eosinophilic leukemia, not otherwise specified CEL-NOS),肥大细胞增多症(mastocytosis),骨髓增殖性肿瘤,未分类(myeloproliferative neoplasms, unclassifiable)[2]。