骨髓增殖性肿瘤治疗与发病机制的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:324.89 KB

- 文档页数:5

干扰素α和羟基脲治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的临床分析【摘要】本研究旨在探讨干扰素α和羟基脲治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的临床效果。

首先介绍了干扰素α和羟基脲的治疗机制,然后详细描述了临床试验设计和结果分析,同时观察并总结了治疗过程中的不良反应。

最后对患者的生存率进行了分析,指出干扰素α和羟基脲在治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤中的应用前景,并提出了进一步研究的方向和建议。

通过本研究的临床分析,为该疾病的治疗提供了可靠的临床依据和指导。

【关键词】干扰素α、羟基脲、JAK2V617F基因突变、骨髓增殖性肿瘤、临床分析、治疗机制、临床试验、不良反应、生存率、治疗应用、展望、进一步研究。

1. 引言1.1 背景介绍骨髓增殖性肿瘤是一组由干扰素α和羟基脲治疗的疾病集合,其中一种常见的疾病是JAK2V617F基因突变阳性的骨髓增殖性肿瘤。

JAK2V617F基因突变是造成骨髓增殖性肿瘤的主要原因之一,患者往往表现出骨髓异常增殖和造血干细胞的异常增殖。

干扰素α和羟基脲作为治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的药物,具有调节免疫系统、抑制炎症反应、干扰肿瘤细胞增殖等治疗机制。

干扰素α通过促进肿瘤细胞凋亡和抑制细胞增殖来达到治疗作用;而羟基脲能够阻断DNA合成和抑制细胞增殖,同时也减少肿瘤血管生成,从而达到抑制肿瘤生长的效果。

综合以上信息,干扰素α和羟基脲在治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤中具有潜在的治疗效果,为患者带来新的治疗选择。

还需要进一步的临床研究和验证以确定其疗效和不良反应。

1.2 研究目的本研究的主要目的是探讨干扰素α和羟基脲在治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤中的临床疗效和安全性。

具体目标包括评估干扰素α和羟基脲的治疗机制,比较两种药物的临床效果,分析患者在接受治疗后的生存率和生活质量的变化,观察并记录患者可能出现的不良反应,并提出治疗过程中的建议和展望。

Ph阴性骨髓增殖性肿瘤的临床分析研究程家凤;郑茜茜;王晓培;鲁雪【摘要】目的:加强对Ph阴性骨髓增殖性肿瘤(M PNs)的认识,提高其诊疗水平。

方法回顾性分析32例Ph阴性M PNs患者的临床资料和相关实验室检查及治疗结果。

结果 M PNs发病中位年龄为62.5岁,首发症状不典型、无特异,常见体征以肝脾肿大和血栓形成为主。

真性红细胞增多症(PV)、原发性血小板增多症(ET)和原发性骨髓纤维化(PMF)患者中JAK2V617F突变阳性率分别是86.7%、73.3%、50.0%,且发现JAK2V617F突变阳性PV患者的外周血白细胞和血小板计数均高于突变阴性者,JAK2V617F突变阳性ET患者的外周血白细胞和血红蛋白含量均高于突变阴性者,差异具有统计学意义(P<0.05)。

13例JAK2V617F突变阳性患者治疗后1年复查,6例干扰素治疗者有1例突变基因转阴,7例羟基脲口服者无突变基因转阴,二者联合治疗的有5例,其中有2例突变基因转阴。

所有病例目前死亡2例,存活30例。

并发症主要为血栓形成及骨髓造血功能衰竭,无病例转化为急性白血病。

结论 JAK2V617F突变基因的检测对M PNs的诊断、分类及预后有直接影响。

治疗主要以控制骨髓过度增殖,使血细胞稳定在安全范围,预防和治疗血栓,提高生活质量为目的。

【期刊名称】《重庆医学》【年(卷),期】2016(045)008【总页数】3页(P1089-1091)【关键词】肿瘤;增殖性;骨髓;JAK2V617F【作者】程家凤;郑茜茜;王晓培;鲁雪【作者单位】安徽省淮南市东方医院集团总院血液内科 232001;安徽省淮南市东方医院集团总院血液内科 232001;安徽省淮南市东方医院集团总院血液内科232001;安徽省淮南市东方医院集团总院血液内科 232001【正文语种】中文【中图分类】R733.3骨髓增殖肿瘤 (myeloproliferative neoplasms,MPNs)是一组造血干细胞的恶性克隆性疾病,其主要临床特点是骨髓内一系或多系髓细胞过度增殖,导致外周血中红细胞、粒细胞、血小板数量增多,易出现多部位血栓或向急性白血病转化的可能。

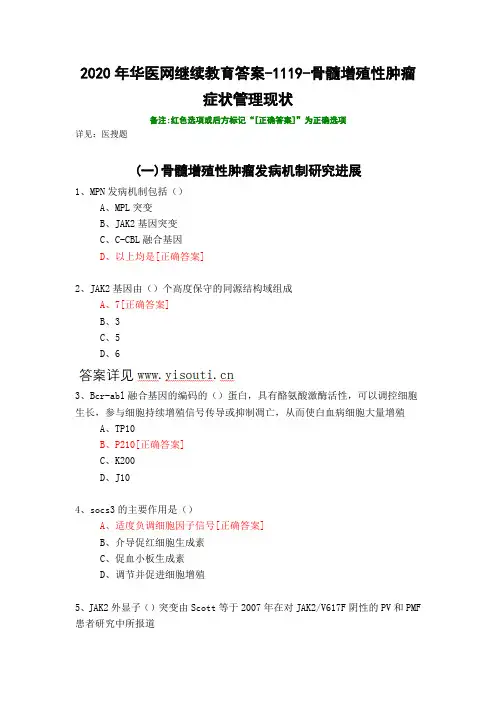

2020年华医网继续教育答案-1119-骨髓增殖性肿瘤

症状管理现状

备注:红色选项或后方标记“[正确答案]”为正确选项

详见:医搜题

(一)骨髓增殖性肿瘤发病机制研究进展

1、MPN发病机制包括()

A、MPL突变

B、JAK2基因突变

C、C-CBL融合基因

D、以上均是[正确答案]

2、JAK2基因由()个高度保守的同源结构域组成

A、7[正确答案]

B、3

C、5

D、6

3、Bcr-abl融合基因的编码的()蛋白,具有酪氨酸激酶活性,可以调控细胞生长,参与细胞持续增殖信号传导或抑制凋亡,从而使白血病细胞大量增殖

A、TP10

B、P210[正确答案]

C、K200

D、J10

4、socs3的主要作用是()

A、适度负调细胞因子信号[正确答案]

B、介导促红细胞生成素

C、促血小板生成素

D、调节并促进细胞增殖

5、JAK2外显子()突变由Scott等于2007年在对JAK2/V617F阴性的PV和PMF 患者研究中所报道。

骨髓增生异常综合征免疫疗法的治疗进展(全文)免疫疗法已彻底改变晚期癌症的治疗模式,尤其是实体瘤和淋巴瘤。

在特定疾病亚群中,免疫疗法仍能使传统化疗失败的患者达到长期缓解。

然而,在包括骨髓增生异常综合征(MDS)在内的髓系恶性肿瘤中,免疫疗法的治疗作用尚未明晰。

由于移植物抗肿瘤效应,异基因造血干细胞移植(all。

-HSCT)仍是目前唯一可行的MDS治愈策略,这也说明增强肿瘤免疫是MDS治疗探索的方向之一。

但MDS复杂的异质性也给免疫治疗方案的探索带来了挑战。

丹娜法伯癌症研究所JaCqUeIineS.Garcia教授从免疫检查点抑制剂、抗体药物偶联物和靶向固有免疫通路小分子抑制剂三个方面,介绍了MDS免疫疗法的最新进展。

免疫检查点抑制剂肿瘤细胞能通过免疫抑制受体负性调节T细胞,进而逃避免疫监视。

尽管众多的早期试验已证实免疫检查点抑制剂,如PD-LPD-Ll和CTLA-4抑制剂在MDS患者中是安全的,但免疫检查点抑制剂单一用药或联合用药在未接受移植的MDS患者中,疗效是有限的。

故在免疫原性仍存在问题的MDS 中,其他靶点最终被证明更有效。

靶向TIM3免疫检查点抑制剂TIM3是调节先天性和适应性免疫的负性检查点,在白血病干细胞(LSC)和原始细胞中异常表达,而在正常造血干细胞中不表达,故TIM3是潜在的治疗靶点。

高亲和力IgG4型抗TIM3抗体Sabatolimab与TIM3结合,导致LSC和原始细胞被吞噬杀伤。

Sabatolimab联合DNA甲基转移酶(DNMT)抑制剂的Ib期临床试验证实了该联合方案的安全性、较小免疫毒性以及能达到持久缓解。

毒性事件主要为血细胞减少和轻度胃肠道反应,包括便秘和恶心。

该试验结果显示,总缓解率(ORR)适中,其中完全缓解(CR)率为20%以及伴血液学改善(HI)的骨髓CR率为12%,缓解持续时间(DOR)较长(17.1个月;95%置信区间[CI],6.7-未达到[NR]);伴TP53突变的MDS 亚组也有很好的疗效,CR率为29%,伴HI的骨髓CR率为14%,中位DOR 为21.5个月。

骨髓增殖性肿瘤JAK2及TET2基因突变分析及意义的开题报告一、研究背景与意义骨髓增殖性肿瘤(MPN)是一组由骨髓中恶性克隆性造血细胞增生所致的血液病,包括原发性骨髓纤维化,多发性骨髓瘤,原发性血小板增多症和真性红细胞增多症。

它们共同的特征是骨髓内恶性克隆性细胞的异常增生和功能异常。

近年来,深入研究MPN的遗传学变异对疾病的发病、进展和治疗具有重要进展,因此,准确确认这些基因突变对MPN病程有重要意义。

目前研究表明, MPN患者往往存在JAK2和TET2基因的突变,而JAK2V617F 突变是结节性硬化症、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症等疾病的共性突变;而TET2突变与骨髓纤维化及多发性骨髓瘤有关。

此外,近来研究还显示了这些位点的突变和患者的临床类型、治疗反应和生存率之间的联系,特别是乙酰化和去乙酰化修饰水平。

因此,对JAK2和TET2基因的分析对于MPN的诊断、治疗和临床进展具有重要意义。

二、研究内容和方案本研究拟收集50例MPN患者的病例,对其中的JAK2和TET2基因进行突变分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性。

具体研究方案如下:(1)样本采集:从50位患有MPN的患者中采集骨髓、外周血、白细胞和DNA 样本,并提取其DNA。

(2)基因突变分析:通过PCR扩增和Sanger测序,对JAK2和TET2基因的突变进行检测。

(3)基因突变统计和分析:将采集到的数据进行统计和分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性,以期发现新的治疗策略。

三、研究预期结果及意义本研究预计通过对JAK2和TET2基因的突变分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性,以期为深入研究MPN的分子机制提供新的思路。

此外,研究结果也将为MPN的诊断与治疗提供新的启示,从而提高其预后和生存率。

干扰素α和羟基脲治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的临床分析1. 引言1.1 研究背景骨髓增殖性肿瘤是一类常见的血液系统肿瘤,其中JAK2V617F基因突变被认为是其发病机制之一。

干扰素α和羟基脲被广泛用于治疗血液系统肿瘤,但其对JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的疗效和安全性尚不明确。

本研究旨在探讨干扰素α和羟基脲联合治疗对这类患者的临床疗效及不良反应,并评估其在改善患者生活质量方面的作用。

通过本研究,我们希望为JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤的治疗提供更有效的方案,为临床实践提供新的思路。

在当前治疗资源匮乏的情况下,寻找更有效、更安全的治疗方案对于提高患者的生存率和生活质量至关重要。

通过对干扰素α和羟基脲联合治疗的疗效和不良反应进行综合评估,我们可以更全面地了解这种组合治疗对JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤患者的影响,为临床治疗提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的是通过干扰素α和羟基脲联合治疗JAK2V617F基因突变阳性骨髓增殖性肿瘤,评估其临床疗效和安全性,探讨新的治疗方案。

通过该研究,旨在为临床医生提供更多治疗该疾病的选择,并为患者提供更有效的治疗方案,同时提高患者的生活质量,改善患者的生存期和生存质量。

通过本研究,还可以更深入地了解干扰素α和羟基脲在治疗该疾病中的作用机制,为未来临床治疗提供更多依据和方向。

通过分析疗效和不良反应,可以更全面地评估该治疗方案的优缺点,为临床实践提供更为科学的指导。

希望通过本研究,为该疾病的治疗提供新的思路和方法,为患者的健康带来更大的希望和福音。

1.3 研究意义骨髓增殖性肿瘤是一种常见的血液系统恶性肿瘤,其发病率逐年增加,给患者的生活质量和健康带来极大影响。

JAK2V617F基因突变在骨髓增殖性肿瘤中起着重要作用,导致异常增殖和分化,加重患者病情。

干扰素α和羟基脲是当前治疗骨髓增殖性肿瘤常用的药物,但其单独使用效果有限,且容易导致药物抗性和不良反应。

JAK2突变与骨髓增殖性肿瘤研究进展摘要:骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasms,MPNs)是一系或多系分化相对成熟的骨髓细胞不断克隆增殖所致的一组肿瘤性疾病的统称,病变多发生在多能干细胞水平。

自从2005年ASH会议报告JAK2突变与MPNs的关系以来,JAK2突变的研究一直是近几年ASH会议的热点,本文就JAK2突变的研究进展作一综述。

骨髓增殖性疾病(myeloproliferative disorders,MPD)是一组以相对成熟的粒系、红系、巨核系细胞肿瘤性增殖为特征的疾病,1951年由William Dameshek最先提出,包括慢性粒细胞白血病(chronic myelogenous leukemia [具有费城染色体,BCR/ABL融合基因阳性])、慢性中性粒细胞白血病(chronic neutrophilic leukemia)、慢性嗜酸性粒细胞白血病/嗜酸性粒细胞增多综合症(chronic eosinophilic leukemia and the hypereosinophilic syndrome;CEL/HES)、真性红细胞增多症(polycythemia vera)、慢性原发性骨髓纤维化伴髓外造血(chronic idiopathic myelofibrosis [with extramedullary hematopoiesis])、原发性血小板增多症(essential thrombocythemia)、慢性骨髓增殖性疾病,未分类(chronic myeloproliferative disease, unclassifiable)[1]。

2008年新修订的WHO分类中已将MPD改为骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasms,MPN),包括慢性粒细胞白血病(chronic myelogenous leukemia [具有费城染色体,BCR/ABL融合基因阳性]),慢性中性粒细胞白血病(chronic neutrophilic leukemia),真性红细胞增多症(polycythemia vera),原发性骨髓纤维化(primary myelofibrosis),原发性血小板增多症(essential thrombocythemia),慢性嗜酸性粒细胞白血病,非特指(chronic eosinophilic leukemia, not otherwise specified CEL-NOS),肥大细胞增多症(mastocytosis),骨髓增殖性肿瘤,未分类(myeloproliferative neoplasms, unclassifiable)[2]。

DOI: 10.3969/j.issn.1673-713X.2021.03.011·综述·多发性骨髓瘤治疗药物的研究进展刘娜,赵午莉,刘秀均多发性骨髓瘤(multiple myeloma,MM)是一种克隆浆细胞异常增殖的恶性肿瘤[1],典型临床表现为“CRAB”症状——血钙增高(calcium elevation)、肾功能损害(renal insufficiency)、贫血(anemia)、骨病(bone disease)以及继发淀粉样变性等。

M 蛋白是由浆细胞或B 淋巴细胞大量增殖而产生的一种异常的免疫球蛋白,常见于多发性骨髓瘤、巨球蛋白血症和恶性淋巴瘤患者的血液或尿液中。

依照M 蛋白类型可将MM 分为IgG 型、IgA 型、IgD 型、IgM 型、IgE 型、轻链型、双克隆型以及不分泌型。

MM 最初可表现为血清M 蛋白水平低于3 g/dl,骨髓浆细胞低于10%,没有终末器官损伤的迹象。

而症状性MM 的特征是血液或尿液中M 蛋白水平升高,骨髓中浆细胞水平升高,以及终末器官损伤[2]。

MM 的发病率较高,占所有恶性肿瘤的1% ~ 2%[3],成为仅次于淋巴癌的第二大血液系统恶性肿瘤。

对有症状的多发性骨髓瘤多采用系统治疗,包括诱导、巩固治疗(含干细胞移植)及维持治疗。

随着医疗水平的提高和新型治疗药物的出现,多发性骨髓瘤患者的生活质量得到显著改善,患者的中位生存率显著提高,从 3 ~ 4 年提高到7 ~ 8 年[4],尽管近年来在治疗方面取得了较大进展,但是MM 目前仍然是一种无法治愈的难治性疾病,预后较差且复发率高。

因此,进一步明确MM 的发病机制,寻找新的治疗方法、克服耐药性的新药以及新的药物组合来提高患者生存率、改善预后显得尤为重要。

1 新型蛋白酶体抑制剂临床前研究表明,蛋白酶体抑制剂(proteasome inhibitors,PIs)可引起恶性血浆细胞内蛋白质的积累,导致未折叠蛋白应激反应的激活和NF-κB 活性的降低,两者均诱导细胞凋亡[5]。

骨髓增殖性肿瘤JAK2和CALR基因突变双表达3例报告并文献复习骨髓增殖性肿瘤JAK2和CALR基因突变双表达3例报告并文献复习摘要:骨髓增殖性肿瘤是一类由于造血干细胞异常克隆增殖导致的骨髓细胞增生性疾病,其包括原发性骨髓纤维化、血沉增加性纤维化以及原发性血小板增多症。

多个研究表明,JAK2和CALR基因在骨髓增殖性肿瘤发病机制中起关键作用。

本文通过对3例骨髓增殖性肿瘤患者的基因突变检测以及文献复习,探讨骨髓增殖性肿瘤中JAK2和CALR基因突变的临床特点、诊断价值与治疗意义。

1. 引言骨髓增殖性肿瘤是一类造血干细胞异常增殖所致的克隆性骨髓疾病,其临床表现和病理特征多样。

目前已明确多个基因与骨髓增殖性肿瘤发病相关,其中JAK2和CALR基因突变是最常见的。

2. 方法本研究选取了3例诊断为骨髓增殖性肿瘤的患者,进行了基因突变检测。

利用PCR技术扩增患者骨髓细胞DNA中的JAK2和CALR基因特定区域,通过DNA测序方法检测突变情况。

同时,通过复习相关文献,总结并分析其与临床特点、诊断和治疗的关系。

3. 结果3例骨髓增殖性肿瘤患者均检测到了JAK2和CALR基因的突变。

其中一例患者突变类型为JAK2基因V617F突变,另外两例患者突变为CALR基因的突变。

4. 讨论JAK2基因突变是骨髓增殖性肿瘤中最常见的突变类型,其突变率高达95%。

而CALR基因突变则较为少见,大约占10-15%。

研究表明,JAK2和CALR基因突变在骨髓增殖性肿瘤的发生和发展中起到重要作用。

JAK2基因突变能够激活JAK-STAT信号通路,促进造血干细胞的异常克隆增殖,从而导致骨髓增殖性肿瘤的发生。

而CALR基因突变则可能通过其他未知机制参与疾病的发展。

基于以上结果,JAK2和CALR基因突变检测已经成为骨髓增殖性肿瘤的重要辅助诊断手段。

在临床上,通过检测这两个基因的突变,可以帮助鉴别骨髓增殖性肿瘤与其他类似疾病的差异,并作为治疗策略制定的依据。

多发性骨髓瘤研究进展1.遗传学研究:近年来,逐渐发现多发性骨髓瘤存在一系列的染色体异常,包括例行发生的13号染色体的缺失和双体及14号染色体的转位。

研究还发现了与多发性骨髓瘤相关的一些基因突变,例如KRAS、NRAS和BRAF等。

这些遗传异常的进一步研究为多发性骨髓瘤的发病机制提供了更深入的认识。

2.免疫学研究:多发性骨髓瘤是一种免疫相关的疾病,研究表明,多发性骨髓瘤患者的免疫系统存在异常。

例如,T细胞的活化和调节失衡,导致不正常的细胞增殖和免疫能力下降。

目前,针对这些异常的治疗策略正在研究中。

3.新型治疗方法:传统治疗方法包括化疗、放疗和造血干细胞移植。

然而,由于多发性骨髓瘤的异质性和复杂性,效果有限。

近年来,一些新的治疗方法被提出,例如靶向治疗、免疫治疗和基因治疗。

其中,蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂等药物已经在临床中得到应用,并取得了一定的疗效。

4.预后评估:多发性骨髓瘤的预后评估有助于指导治疗方案的选择和疾病进展的监测。

目前,流式细胞术、基因组学和分子生物学等技术在预后评估中起到了重要作用。

通过检测多发性骨髓瘤的分子标志物和遗传变异,可以更准确地评估患者的预后,并根据评估结果制定个性化的治疗方案。

5.治疗耐药机制:多发性骨髓瘤的治疗耐药性是治疗失败和疾病复发的主要原因之一、目前,研究表明,多发性骨髓瘤患者存在多种与治疗耐药相关的机制,包括基因突变、异常信号通路激活和免疫逃逸等。

研究人员正在努力阐明这些机制,并寻找新的治疗策略来克服耐药性。

总的来说,多发性骨髓瘤的研究进展主要集中在遗传学、免疫学、新型治疗方法、预后评估和治疗耐药机制等方面。

随着研究的深入,相信会有更多的突破和进展,为多发性骨髓瘤的诊断和治疗提供更好的方法和策略。

芦可替尼在骨髓增殖性肿瘤治疗中的应用及对免疫细胞的作用研究进展葸瑞【期刊名称】《《重庆医学》》【年(卷),期】2019(048)021【总页数】4页(P3739-3742)【关键词】芦可替尼; 骨髓增殖性肿瘤; JAK抑制剂; 树突细胞【作者】葸瑞【作者单位】中国人民解放军联勤保障部队第九四○医院血液科兰州730050【正文语种】中文【中图分类】R551.3骨髓增殖性肿瘤(MPN)是一种危及生命的血液病性恶性肿瘤,其主要是由JAK信号转导因子和转录激活因子(STAT)信号网络调控失调,炎症状态加重导致的,主要分为原发性骨髓纤维化(primary myelofibrosis,PMF)、真红细胞增多症(polycythemia vera,PV)、原发性血小板增多症(essential thrombocythemia,ET)3种[1]。

其临床表现主要有脾肝肿大、血细胞异常、髓外造血、贫血、腹胀和早饱等症状[2-3]。

MPN的传统治疗方法(羟基脲、干扰素、脾切除、脾区照射)在临床上也获得了一定的疗效,但是由于传统方法的收益有限或者容易引起较多的不良反应,治疗具有一定的局限性[4]。

目前,异基因造血干细胞移植仍是治愈MPN的唯一方法,但是移植标准只有极少数的患者可以达到,而且移植相关病死率也较高[5]。

相较于传统治疗方法,新型靶向药物因具有治疗效果优、治疗时间短、对人体正常组织细胞基本无毒副作用及不良反应等特点,在MPN的治疗中得以应用推广[6]。

MPN靶向药物磷酸芦可替尼(Ruxolitinib)可通过阻断JAK/STAT信号通路对MPN患者的细胞因子活化作用,从而达到治疗MPN的目的。

1 MPN的发病机制及芦可替尼的作用机制MPN患者中有超过一半的是由于JAK2V617F的突变引发的疾病,JAK2是定位于9号染色体短臂2区4带(9p24)的胞内酪氨酸蛋白激酶(PTK),与JAK1、JAK3和酪氨酸激酶-2(Tyk2)同属于JAK家族的非受体蛋白酪氨酸激酶[7]。