骨髓增殖性肿瘤

- 格式:pptx

- 大小:120.21 KB

- 文档页数:6

孕育时光健康博览健康/妈咪宝贝当今社会,越来越多的女性晚婚、晚育。

女性年龄的增长和育龄期的延长,使得孕期合并其他疾病的概率增加,胎儿的健康也可能存在诸多隐患。

血液系统疾病中,有一类少见病称为骨髓增殖性肿瘤,近些年,体检的普及和基因突变分析的广泛应用,可以更早地发现该病,从而对患者进行早期治疗。

什么是骨髓增殖性肿瘤通俗来讲,骨髓增殖性肿瘤是骨髓中造血细胞过度增殖引起的外周血细胞数量增加的一类疾病,部分可以检测到基因突变,但它是后天获得的,而非遗传病。

临床上真性红细胞增多症、原发性血小板增多症和原发性骨髓纤维化是最常见的类型。

有些患者可能会出现头痛、头晕、面红、乏力、健忘、消瘦、四肢麻木或感觉障碍等情况,而大部分患者没有出现任何不适,因此常常被忽略或不被重视。

所以,当血常规检查发现血细胞增多时,建议咨询血液科医师是否需要进一步排查病因,不能因为没有症状就视而不见,延误疾病的诊断和治疗。

骨髓增殖性肿瘤好发于中老年人,然而,原发性血小板增多症的育龄期女性有第二个发病高峰,其中15%左右的真性多红细胞增多症患者在确诊时年龄小于40岁,因此,骨髓增殖性肿瘤可能发生在具有生殖潜力的女性,部分甚至在怀孕期间或因反复妊娠失败而被确诊。

骨髓增殖性肿瘤女性可以怀孕吗答案是肯定的。

骨髓增殖性肿瘤不是怀孕的绝对禁忌证,但骨髓增殖性肿瘤和怀孕均会导致高凝状态,从而增加血栓形成的风险。

对于母体来说,容易发生动脉/静脉血栓,如下肢静脉血栓形成、出血(如产后出血等)、胎盘功能障碍、子痫前期和早产。

胎儿可能会出现生长受限、早产甚至胎儿死亡和流产等。

孕期的并发症会增加孕产妇死亡率,而且还影响胎儿健康,需要医患共同努力,相互配合,改善结局。

如何识别骨髓增殖性肿瘤高风险孕妇存在以下任何一种因素就会被认为是高风险:以前有动脉或静脉血栓形成;既往与骨髓增殖性肿瘤相关的出血性事件和孕期并发症,如不明原因的反复早期流产、宫内生长受限、宫内死亡、严重子痫前期;胎盘早剥;严重的前期或产后出血以及明显的持续血小板增多(>1500×109/升)。

骨髓增生性肿瘤诊断与鉴别诊断的临床实践指南骨髓增生性肿瘤是一类罕见但临床上非常重要的疾病,其中最常见的代表性疾病包括骨髓增殖性疾病(MPN)和骨髓增生异常(MDS)。

这些疾病的准确诊断和鉴别诊断对于患者的治疗和预后至关重要。

本文将为您提供一份关于骨髓增生性肿瘤诊断和鉴别诊断的临床实践指南,以帮助医生和患者更好地理解和应对这些疾病。

1. 骨髓增殖性疾病(MPN)的诊断和鉴别诊断骨髓增殖性疾病是一组由骨髓中单个或多个造血系谱细胞克隆增殖引起的疾病,包括原发性骨髓纤维化、骨髓增生性肿瘤和原发性血小板增多症。

诊断MPN的基本依据是根据WHO最新的分类标准,并结合患者的临床表现、实验室检查和骨髓组织学特征进行综合评估。

同时,需要排除其他可能引起类似症状和临床表现的疾病,如感染、自身免疫性疾病和其他原发性骨髓病。

2. 骨髓增生异常(MDS)的诊断和鉴别诊断骨髓增生异常是一组由造血干细胞发生异常和异常造血引起的疾病,主要表现为外周血细胞数量减少、造血功能减低和骨髓增生异常。

诊断MDS需要结合临床表现、外周血象、骨髓象、细胞遗传学和分子遗传学结果进行综合判断。

此外,需要鉴别和排除其他可能引起类似症状和表现的疾病,如再生障碍性贫血和恶性肿瘤的骨髓转移。

3. 骨髓增生性肿瘤的临床实践指南针对骨髓增生性肿瘤的临床实践指南包括以下方面:3.1 临床评估和病史采集患者初诊时,应详细了解其病史、症状、家族史以及曾经的暴露史,如放射线、化学等。

此外,还需要进行体格检查和实验室检查,包括血常规、骨髓象、细胞遗传学和分子遗传学等,以获得准确的诊断信息。

3.2 显微镜鉴定和染色体分析对于骨髓增生性肿瘤的诊断和鉴别诊断,显微镜鉴定和染色体分析是两个重要的步骤。

显微镜鉴定可通过评估骨髓细胞的形态学特征来确定诊断。

染色体分析可检测细胞染色体异常,并提示特定的诊断,如骨髓纤维化、原发性骨髓纤维化等。

3.3 分子遗传学检测近年来,分子遗传学的进展为骨髓增生性肿瘤的诊断和鉴别诊断提供了更准确的方法。

BCR/ABL阴性骨髓增殖性肿瘤的诊断和治疗1.概念根据2008年WHO造血与淋巴组织肿瘤分类1所提出的概念,骨髓增殖性肿瘤(MPN)包括以下8种类型:慢性髓性白血病BCR/ABL1阳性(CML),真性红细胞增多症(PV),原发性血小板增多症(ET),原发性骨髓纤维化(PMF),慢性中性粒细胞白血病(CNL),慢性嗜酸性粒细胞白血病非特质型(CEL,not otherwise specified),肥大细胞增多症(Mastocytosis),以及骨髓增殖性肿瘤未分类型(MPN-U)。

基于Dameshek2最初对于骨髓增殖性疾病的归纳,PMF、PV、ET与CML合称为经典MPN,流行病学特点、临床表现及实验室特征均有别于其他四种“非经典MPN”。

而其中CML存在特异性分子学异常BCR/ABL基因的重排,具有诊断意义。

而相应的靶向药物受体酪氨酸激酶抑制剂(TKI)伊马替尼一线应用所累积的大量临床资料和目前二代TKI的临床试验结果均证明,对大部分CML患者的治疗现在已能够达到细胞遗传学甚至分子学起效,并且能够实现预防疾病进展,延长生存期,改善生活质量,甚至治愈疾病的目标。

因此除CML之外其余各类型MPN可统称为BCR/ABL阴性MPN3。

随着对JAK2等分子标志的研究不断深入,有学者认为ET、PV、PMF可能是同一种疾病在不同时期的表现,类似于CML分三期但本质是一个连续的整体,进而提出了“连续统一体模型(continuum model)”的假设4:高危PMF和AML可能代表了疾病进展状态,而ET和PV则体现了疾病慢性期的特点;在这种由ET、PV“进展”至PMF、ET/PV后骨纤,再“进展”至AML的过程中,JAK2等位负荷、遗传不稳定性、有丝分裂重组、基因组环境、获得其他突变以及临床治疗等因素都可能起到了调控作用;与CML不同,这种“进展”速度很慢而且并非必然,且患者可能在整个病程中的任何时点“发病”。

骨髓增殖性肿瘤分子诊断技术及其临床应用探讨的开题报

告

标题:骨髓增殖性肿瘤分子诊断技术及其临床应用探讨

背景:

骨髓增殖性肿瘤是一种恶性肿瘤,包括多发性骨髓瘤、狼疮性骨髓炎、POEMS 综合征等。

这些疾病的诊断和治疗都面临着许多挑战,因为它们的临床病征和病理学表现都非常相似,难以区分。

近年来,随着分子生物学和基因芯片技术的发展,研究人员已经开始探索使用分子诊断技术对骨髓增殖性肿瘤进行诊断和治疗。

研究内容:

本研究将重点探讨以下几个方面:

1. 骨髓增殖性肿瘤的分子生物学特征

2. 基于基因芯片技术的骨髓增殖性肿瘤诊断方法

3. 基于体细胞突变检测技术的骨髓增殖性肿瘤诊断方法

4. 骨髓增殖性肿瘤分子诊断技术在临床上的应用

预期成果:

预计本研究将能够深入分析骨髓增殖性肿瘤的分子生物学特征,探索并比较基于基因芯片技术和体细胞突变检测技术的骨髓增殖性肿瘤分子诊断方法。

并通过实验验证和临床案例分析,探讨分子诊断技术在骨髓增殖性肿瘤治疗中的应用前景。

关键词:

骨髓增殖性肿瘤;分子诊断技术;基因芯片技术;体细胞突变检测技术;临床应用。

WHO2016年骨髓增殖性肿瘤解读骨髓增殖性肿瘤(MPNs)MPNs包括慢性髓性白血病(CML)、真性红细胞增多症(PV)、原发性骨髓纤维化(PMF)、原发性血小板增多症(ET)、慢性嗜酸细胞白血病(CEL)、慢性中性粒细胞白血病(CNL)和肥大细胞增多症。

1、CML CML诊断依然有赖于Ph染色体及BCR-ABL融合基因,骨髓穿刺必做,并行染色体检查,定期监测BCR-ABL融合基因负荷。

主要更新在加速期的标准:与治疗无关的白细胞计数进行性升高(>10×10^9/L);与治疗无关的血小板持续性减少(9/L)或增多(>1000×10^9/L);与治疗无关的脾脏进行性肿大;外周血中嗜碱粒细胞≥20%;原始细胞在血和(或)骨髓有核细胞中占10%~19%;新增的染色体异常如“主要路径异常[+Ph,+8,i(17q),+19]”,复杂核型或3q26.2异常;治疗过程中Ph阳性克隆出现新的染色体异常。

专门强调了累及主要路径的染色体异常重要意义。

CML已经处在酪氨酸激酶抑制剂(TKI)时代,因此也暂时建议在TKI抵抗情况时考虑CML进入加速期:对第1个TKI血液学抵抗(或对第1个TKI未获得血液学缓解);或任何血液学、细胞遗传学、分子生物学指标提示对两个序贯使用的TKI抵抗;在TKI治疗期间BCR-ABL1出现2个以上基因突变。

2、PV 由于基因检测广泛开展,新标准降低了对血红蛋白、红细胞压积的要求(一),男性Hb和HCT分别由185g/L、55.5%降至185g/L、55.5%,女性则由165g/L、49.5%降至160g/L、48.5%。

甚至在显著红系增生且JAK2基因突变时,不必骨髓涂片检查就能诊断PV,但鉴于诊断时骨髓纤维化仅能通过骨髓病理发现(约占诊断PV时的20%),而这类患者将明显更快的进展至post-PV MF,故骨髓活检是必须的。

一、真性红细胞增多症(PV) WHO 2016诊断标准确诊需要满足3项主要标准,或者前2项主要标准及1项次要标准主要标准1、Hb >165 g/L(男性),Hb >160g/L (女性)或HCT > 49%(男性), HCT > 48%(女性)或者红细胞容积在正常预测均值的基础上升高> 25%。

骨髓增殖性肿瘤JAK2及TET2基因突变分析及意义的开题报告一、研究背景与意义骨髓增殖性肿瘤(MPN)是一组由骨髓中恶性克隆性造血细胞增生所致的血液病,包括原发性骨髓纤维化,多发性骨髓瘤,原发性血小板增多症和真性红细胞增多症。

它们共同的特征是骨髓内恶性克隆性细胞的异常增生和功能异常。

近年来,深入研究MPN的遗传学变异对疾病的发病、进展和治疗具有重要进展,因此,准确确认这些基因突变对MPN病程有重要意义。

目前研究表明, MPN患者往往存在JAK2和TET2基因的突变,而JAK2V617F 突变是结节性硬化症、真性红细胞增多症、原发性血小板增多症等疾病的共性突变;而TET2突变与骨髓纤维化及多发性骨髓瘤有关。

此外,近来研究还显示了这些位点的突变和患者的临床类型、治疗反应和生存率之间的联系,特别是乙酰化和去乙酰化修饰水平。

因此,对JAK2和TET2基因的分析对于MPN的诊断、治疗和临床进展具有重要意义。

二、研究内容和方案本研究拟收集50例MPN患者的病例,对其中的JAK2和TET2基因进行突变分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性。

具体研究方案如下:(1)样本采集:从50位患有MPN的患者中采集骨髓、外周血、白细胞和DNA 样本,并提取其DNA。

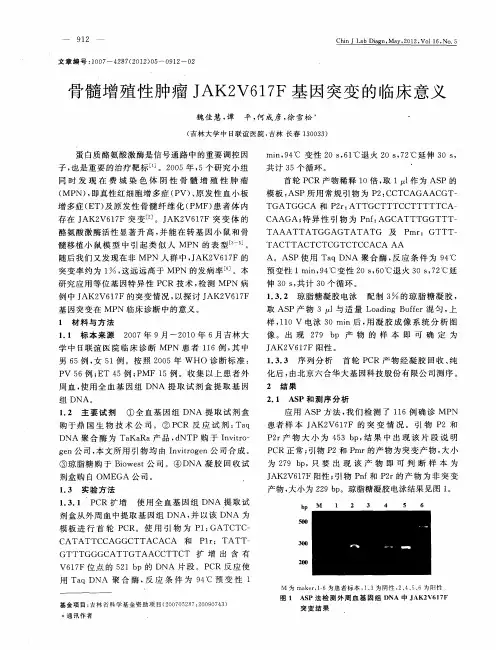

(2)基因突变分析:通过PCR扩增和Sanger测序,对JAK2和TET2基因的突变进行检测。

(3)基因突变统计和分析:将采集到的数据进行统计和分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性,以期发现新的治疗策略。

三、研究预期结果及意义本研究预计通过对JAK2和TET2基因的突变分析,探讨其与患者临床特征、治疗反应等方面的相关性,以期为深入研究MPN的分子机制提供新的思路。

此外,研究结果也将为MPN的诊断与治疗提供新的启示,从而提高其预后和生存率。

什么是骨髓增殖性肿瘤?文章导读骨髓增殖性肿瘤是比较少见的一种疾病,发病率比较低,很多人不是很了解,到底什么是骨髓增殖性肿瘤呢,其实骨髓增殖性肿瘤就是因为骨髓细胞出现了不断的过度的增长的一种疾病,骨髓的作用是造血的,一旦出现骨髓增殖性肿瘤,肯定会因为造血功能的紊乱,出现各种血液性的疾病,危害性非常大。

临床上根据增生为主细胞系列的不同分为4种:①以红细胞系增生为主者称真性红细胞增多症。

②以粒细胞系增生为主者称慢性粒细胞性白血病(CML)。

③以巨核细胞系增生为主者称原发性血小板增多症。

④以原纤维细胞增生为主者称原发性骨髓纤维化症。

本组疾病原因未明,多见于中老年人。

CML见白血病。

下面介绍另3种。

真性红细胞增多症是不明原因的全身红细胞总量明显地高于正常,俗称多血症,30%病人并发骨髓纤维化,最后引起骨髓衰竭,约10%病人演变成急性白血病。

本病起病缓慢,由于循环中红细胞和血液粘稠度均增高,则引起头痛头晕,有的可发生出血和血栓。

可有血压增高和脾肿大,外周血血红蛋白高达18~23克/分升,血球压积55%~80%,同位素测定红细胞容量增加(每千克体重男≥36毫升,女≥32毫升),血氧饱和度>92%,除外其他继发性红细胞增多症后即可诊断。

放血为方便易行的对症疗法,可在短期内使血容量降至正常,放射性核素磷或羟基脲和马利兰均有明显疗效。

原发性血小板增多症较少见,其特征是血小板显著增多,伴有出血或血栓形成。

男女发病率为2∶1。

8%病人发生骨髓纤维化,10%病人演变成急性白血病。

本病起病缓慢,脾脏可肿大,外周血血小板计数持续增高超过600×109/升,而血小板粘附、聚集和第3因子功能可减低,除外其他骨髓增殖性疾病和反应性血小板增多后即可诊断。

血小板计数>1000×109/升,合并出血者,可用单采机迅速除去血中过多的血小板,羟基脲、马利兰或23磷有满意疗效。

文章导读骨髓增殖性肿瘤是比较少见的一种疾病,发病率比较低,很多人不是很了解,到底什么是骨髓增殖性肿瘤呢,其实骨髓增殖性肿瘤就是因为骨髓细胞出现了不断的过度的增长的一种疾病,骨髓的作用是造血的,一旦出现骨髓增殖性肿瘤,肯定会因为造血功能的紊乱,出现各种血液性的疾病,危害性非常大。

临床上根据增生为主细胞系列的不同分为4种:①以红细胞系增生为主者称真性红细胞增多症。

②以粒细胞系增生为主者称慢性粒细胞性白血病(CML)。

③以巨核细胞系增生为主者称原发性血小板增多症。

④以原纤维细胞增生为主者称原发性骨髓纤维化症。

本组疾病原因未明,多见于中老年人。

CML见白血病。

下面介绍另3种。

真性红细胞增多症是不明原因的全身红细胞总量明显地高于正常,俗称多血症,30%病人并发骨髓纤维化,最后引起骨髓衰竭,约10%病人演变成急性白血病。

本病起病缓慢,由于循环中红细胞和血液粘稠度均增高,则引起头痛头晕,有的可发生出血和血栓。

可有血压增高和脾肿大,外周血血红蛋白高达18~23克/分升,血球压积55%~80%,同位素测定红细胞容量增加(每千克体重男≥36毫升,女≥32毫升),血氧饱和度>92%,除外其他继发性红细胞增多症后即可诊断。

放血为方便易行的对症疗法,可在短期内使血容量降至正常,放射性核素磷或羟基脲和马利兰均有明显疗效。

原发性血小板增多症较少见,其特征是血小板显著增多,伴有出血或血栓形成。

男女发病率为2∶1。

8%病人发生骨髓纤维化,10%病人演变成急性白血病。

本病起病缓慢,脾脏可肿大,外周血血小板计数持续增高超过600×109/升,而血小板粘附、聚集和第3因子功能可减低,除外其他骨髓增殖性疾病和反应性血小板增多后即可诊断。

血小板计数>1000×109/升,合并出血者,可用单采机迅速除去血中过多的血小板,羟基脲、马利兰或23磷有满意疗效。

原发性骨髓纤维化症是病因不明的骨髓弥漫性纤维组织增生症,伴有髓外造血(或称髓样化生),主要在脾脏,也可在肝和淋巴结。

骨髓增殖性肿瘤病变的鉴别诊断和治疗办法引言骨髓增殖性肿瘤病变是一种罕见但严重的疾病,常常导致骨髓中恶性细胞的异常增殖。

它包括多种类型的肿瘤,如骨髓增生异常综合征(MDS)、急性髓系白血病(AML)和骨髓纤维化等。

这些疾病具有不同的发病机制和临床特点,因此在诊断和治疗方面需要进行鉴别。

鉴别诊断临床表现骨髓增殖性肿瘤病变的临床表现与病变类型密切相关。

常见的症状包括贫血、出血倾向、反复感染、全身乏力、骨痛和淋巴结肿大等。

然而,这些表现并不具有特异性,因此临床症状往往不能单独用于鉴别诊断。

骨髓检查骨髓检查是确诊骨髓增殖性肿瘤病变的关键步骤,可以通过骨髓细胞分类和染色体分析来确定病变类型。

例如,在MDS中,骨髓检查通常会显示异常的造血细胞分布和形态,以及染色体异常。

而在AML中,骨髓检查可能呈现为大量的白血病细胞和幼稚细胞。

分子生物学检测近年来,分子生物学技术在骨髓增殖性肿瘤病变的鉴别诊断中发挥了重要作用。

例如,通过检测是否存在特定基因突变,可以确定病变类型。

例如,在AML中,FLT3-ITD和NPM1突变是常见的突变,其检测可以用于诊断和预后评估。

治疗办法骨髓增殖性肿瘤病变的治疗办法多样化,具体取决于病变类型、患者的年龄和健康状况等因素。

抗癌药物治疗抗癌药物治疗是骨髓增殖性肿瘤病变的常规治疗方法之一。

常用的化疗药物包括阿糖胞苷、氟达拉滨和环磷酰胺等。

这些药物通过抑制肿瘤细胞的增殖和分化,从而达到治疗的效果。

骨髓移植对于某些高危和晚期骨髓增殖性肿瘤病变患者,骨髓移植可能是一个有效的治疗选择。

骨髓移植可以替换患者的异常骨髓造血系统,并提供正常造血干细胞,从而恢复患者的免疫功能和造血功能。

靶向治疗近年来,靶向治疗在骨髓增殖性肿瘤病变的治疗中显示出了很大的潜力。

靶向药物可以针对肿瘤细胞中的特定靶点,从而抑制肿瘤细胞的生长和扩散。

例如,在AML中,已经开发出了多种靶向药物,如FLT3抑制剂和IDH抑制剂。

支持治疗在治疗骨髓增殖性肿瘤病变的过程中,及时有效的支持治疗也是非常重要的。