《风景谈》

- 格式:ppt

- 大小:4.63 MB

- 文档页数:12

茅盾散文《风景谈》原文阅读茅盾散文《风景谈》原文阅读散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。

以下是小编精心整理的茅盾散文《风景谈》原文阅读,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《风景谈》前夜看了《塞上风云》的预告片,便又回忆起猩猩峡外的沙漠来了。

那还不能被称为"戈壁",那在普通地图上,还不过是无名的小点,但是人类的肉眼已经不能望到它的边际,如果在中午阳光正射的时候,那单纯而强烈的返光会使你的眼睛不舒服;没有隆起的沙丘,也不见有半间泥房,四顾只是茫茫一起,那样的平坦,连一个"坎儿井"也找不到;那样的纯然一色,即使偶尔有些驼马的枯骨,它那微小的白光,也早溶入了周围的苍茫;又是那样的寂静,似乎只有热空气在作哄哄的火响。

然而,你不能说,这里就没有"风景"。

当地平线上出现了第一个黑点,当更多的黑点成为线,成为队,而且当微风把铃铛的柔声,丁当,丁当,送到你的耳鼓,而最后,当那些昂然高步的骆驼,排成整齐的方阵,安详然而坚定地愈行愈近,当骆驼队中领队驼所掌的那一杆长方形猩红大片耀入你眼帘,而且大小丁当的谐和的合奏充满了你耳管,--这时间,也许你不出声,但是你的心里会涌上了这样的感想的:多么庄严,多么妩媚呀!这里是大自然的最单调最起板的一面,然而加上了人的活动,就完全改观,难道这不是"风景"吗?自然是伟大的,然而人类更伟大。

于是我又回忆起另一个画面,这就在所谓"黄土高原"!那边的山多数是秃顶的,然而层层的梯田,将秃顶装扮成稀稀落落有些黄毛的癞头,特别是那些高秆植物颀长而整齐,等待检阅的队伍似的,在晚风中摇曳,别有一种惹人怜爱的姿态。

可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的小米丛密挺立,宛如人头上的怒发,这时候忽然从山脊上长出两支牛角来,随即牛的全身也出现,掮着犁的人形也出现,并不多,只有三两个,也许还跟着个小孩,他们姗姗而下,在蓝的天,黑的山,银色的月光的背景上,成就了一幅剪影,如果给田园诗人见了,必将赞叹为绝妙的题材。

风景谈茅盾读后感篇一风景谈茅盾读后感《风景谈》这篇文章,读完之后我真是感慨万千!也许很多人觉得这就是一篇普通的写景散文,但我觉得它可没那么简单。

茅盾先生笔下的风景,可不是那种单纯的山山水水,而是充满了生命力和人文气息的画面。

就说那“沙漠驼铃”吧,嘿,那画面感简直绝了!广袤无垠的沙漠中,一队骆驼缓缓前行,驼铃清脆的声音打破了寂静。

我就在想,这难道仅仅是一幅风景吗?可能这更是一种对生命的坚韧和不屈的赞美吧!还有那“高原归耕”,哎呀呀,那蓝天,那绿树,那扛着犁的农民,这不就是我们生活的真实写照吗?也许在有些人眼里,这不过是再平常不过的场景,可在茅盾先生的笔下,它就变得那么有韵味,那么让人陶醉。

不过,我觉得吧,这文章里有些描写可能有点太“高大上”了,让人感觉有点距离感。

难道平凡的我们就不能在日常生活中发现这样的美吗?我觉得我们身边的小公园、小街道,也有着属于它们自己的独特风景啊!读完这篇文章,我不禁反问自己,我是不是在匆忙的生活中忽略了太多美好的风景?也许,我应该放慢脚步,好好去欣赏一下周围那些被我忽视的美。

这一路,我是不是错过了太多?总之,《风景谈》让我重新审视了风景的定义,也让我明白了,美无处不在,就看我们有没有那双发现美的眼睛。

篇二风景谈茅盾读后感提起茅盾先生的《风景谈》,我真是有一肚子话想说。

刚开始读的时候,我觉得这文章有点难懂,什么“猩猩峡外的沙漠”“黄土高原上的月夜”,感觉离我的生活好遥远啊!可是,当我耐着性子读下去,嘿,还真读出了点滋味。

就像那“石洞雨景”,我就在想,在那小小的石洞里,人们居然能找到片刻的宁静和欢乐,这是不是告诉我们,无论环境多么艰苦,我们都能找到属于自己的小确幸?也许,生活就是这样,不会总是一帆风顺,但总会有那么一些瞬间,让我们感到温暖和满足。

再说“桃林小憩”,那画面简直太美啦!粉红的桃花,悠闲的人们,这难道不是我们梦寐以求的生活场景吗?可我又不禁疑惑,这样的美好能持续多久呢?在这个快节奏的社会里,我们真的能停下来享受这样的风景吗?茅盾先生的文字,有时候让我觉得特别高大上,充满了文学气息;有时候又觉得特别接地气,就像在和我唠家常。

《风景谈》教案一、教学目标:1.赏读课文所描写的六幅画面,归纳并学习作者高妙的艺术表现手法:深入认识作者借风景抒怀的巧妙构思。

2.培养学生热爱自然,尊重人类、尊重自我的美好情操,引导学生牢记先驱者的伟大人格与奉献精神。

二、教学重点:艺术手法的鉴赏三、教学难点:作者的巧妙构思四、授课方法:语言品读法,点拨法,比较法。

五、教学过程(一)导入今天我们一起来学习一篇散文——《风景谈》。

标题是文章的眼睛,你们从标题里能看出什么呢?解题:“风景谈”即谈风景,是宾语前置。

所谓“风景”,《辞海》的解释是“风光景色”。

换句话说,也就是可供人观赏的建筑物、自然景象等。

但这篇散文中,作者所说的“风景”还包括人,作者认为人是风景的“构成者“,是风的“主宰”。

因此,我们在考虑六幅画面时应从课文实际出发,一要考虑点出人的活动,二要顾及人类活动的自然背景。

并且这样写有一定的掩护作用,便于发表,适应与国民党反动派斗争的需要。

(二)知识拓展1.作者介绍:茅盾(1896年7月4日—1981年3月27日),我国现代进步文化的先驱者,伟大的革命文学家,中国文坛的巨星。

原名沈德鸿,字雁冰,是在国内外享有崇高声望的革命作家、文化活动家和社会活动家。

他积极参加了"五四”运动和早期共产主义运动;长期从事革命文学活动,曾与鲁迅、郭沫若等人为我国革命文艺和文化运动奠定了基础。

2.主要作品:长篇小说《蚀》(包括《幻灭》《动摇》《追求》)《虹》《腐蚀》《子夜》;短篇小说集《野蔷薇》《宿莽》《委曲》;散文集《白杨礼赞》《速写与随笔》《话匣子》《印象·思想·回忆》《炮火的洗礼》《时间的记录》;中短篇小说《路》《三人行》《林家铺子》《春蚕》《秋收》《残冬》(农村三部曲)。

3.写作背景:1937年7月7日,日本帝国主义为了实现独占中国、变中国为其殖民地的野心,继1931年事变之后九一八又发动了侵略战争,发生了“卢沟桥事变“。

同年8月13日,又向上海大举进攻。

《风景谈》是作家茅盾的一篇散文。

文章通过描绘六幅画面,表现了大自然的崇高与壮美,表达了作者对解放区军民火热的战斗生活和崇高的精神境界的赞美。

全文如下:前夜看了《塞上风云》的预告片,便又回忆起猩猩峡外的沙漠来了。

那还不能被称为“沙漠”,那不过是“一片沙”。

自然是“伟大的”,然而人类更伟大。

如果你在飞机上,从高空俯瞰,便会发现这“一片沙”的周围,居然是葱茏的草木。

沙漠为了自己的“扩大”而“拼搏”着,然而却总是走向失败。

这时候你会看到大自然的“报复”了:狂风呼啸着,沙粒在飞舞,沙丘在移动。

这便是“沙”的“进攻”与“反进攻”。

然而,大自然毕竟是伟大的,人类更伟大。

人类以自己的智慧和力量,在这片沙上创造了“奇迹”。

你看:这是一幅多美的图画啊!这里是大自然的最单调最平板的一面,然而加上了人的活动,就完全改观,难道这不是“风景”吗?自然是伟大的,然而人类更伟大。

于是我又回忆起另一个画面,这就在所谓“黄土高原”!那边的山多数是秃顶的,然而层层的梯田,将秃顶装扮成稀稀落落的“鬟儿”,特别是那些高秆植物,在晚风中摇曳,别有一种情趣。

可是更妙的是三五月明之夜,天是那样的蓝,几乎透明似的,月亮离山顶,似乎不过几尺,远看山顶的小米丛,就像笼着一层薄薄的轻雾。

这时,你会突然觉得,这世界原来是这么恬静,这么美妙!于是你便从心里生出一种“敬慕”之感。

自然是伟大的,然而人类更伟大。

我又想起了另一个地方,这里的山是青的,树木,也多是青的。

两峰之间,往往挟持着一条溪流,溪水清可见底。

在这样的溪边,偶尔可以看见白帆点点,那是捕鱼的小船。

而在小溪的两岸,在绿树丛中,你会听到“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,你会看到“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

自然是伟大的,然而人类更伟大。

这种境界,在我们的生活里,其实也常常见到。

比如你在火车上,或者在汽车上,看着车窗外,掠过一些风景的时候。

或者,你站在某一个地方,极目远眺的时候。

或者,你从高楼上凭栏俯瞰的时候。

《风景谈》主要内容摘要:一、文章背景与主题1.《风景谈》的出版时间和作者2.文章的主要内容3.文章围绕的主题思想二、文章的结构和主要观点1.文章分为几个部分2.每个部分的主要观点和论证三、文章中的风景描绘1.自然风光的描绘2.人文景观的描绘3.描绘手法和特点四、文章对风景的认识和理解1.风景与生活的关系2.风景对人的精神影响3.风景的文化价值五、文章的现实意义和启示1.对环境保护和生态建设的启示2.对人们审美观念的引导3.对旅游资源的开发和利用的指导意义正文:《风景谈》是我国著名文学家茅盾先生创作的一篇散文,发表于1935 年。

这篇文章通过对风景的描绘和阐述,表达了作者对生活、自然和文化的理解和感悟。

全文分为五个部分,分别从文章背景与主题、结构与观点、风景描绘、对风景的认识和理解以及现实意义和启示等方面展开。

文章围绕自然风景与人文景观这两个主题进行,通过描绘各地风景名胜,展现了我国自然和文化的多样性。

在文章中,茅盾先生强调风景与生活的紧密联系,认为美丽的风景能给人带来精神的愉悦和身心的放松。

同时,他还指出,风景具有丰富的文化内涵,是历史、文化和自然的结晶。

在风景描绘部分,茅盾先生运用生动的笔触,细腻地描绘了各地的自然风光,如黄山、庐山、雁荡山等,以及人文景观,如苏州园林、杭州西湖等。

这些描绘不仅展示了我国风景名胜的美丽,还揭示了风景背后的历史和文化。

在对风景的认识和理解方面,茅盾先生认为,保护自然风景和人文景观是每个人的责任。

风景不仅是人类生活的环境,也是人类精神的寄托。

人们应该珍惜和保护风景,让后代也能享受到这些美丽的风光。

此外,茅盾先生还强调了风景对旅游资源的开发和利用的指导意义,认为合理的旅游资源开发可以促进地方经济的发展,提高人民的生活水平。

总之,《风景谈》通过对风景的描绘和阐述,表达了作者对生活、自然和文化的感悟,强调了保护环境、珍惜文化的重要性。

《风景谈》知识梳理一、作者介绍茅盾(1896年7月4日—1981年3月27日),出生于浙江省桐乡县乌镇,原名沈德鸿,字雁冰,笔名茅盾,中国现代作家、小说家、文学评论家、文化活动家、社会活动家。

其主要作品有小说《蚀》《虹》《腐蚀》《子夜》;短篇小说集《野蔷薇》《宿莽》《委曲》;散文集《白杨礼赞》;短篇小说《春蚕》《秋收》《残冬》《林家铺子》等。

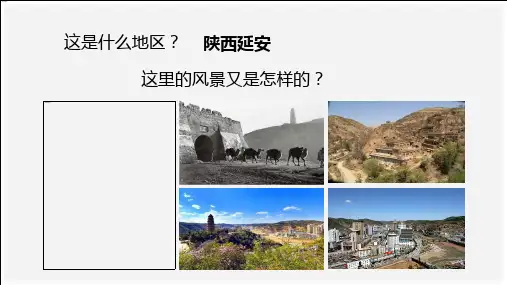

二、创作背景《风景谈》是茅盾于1940年5月由新疆到延安,亲历了五个月不寻常的生活后不久写于重庆的。

1940年5月茅盾途经西安,巧遇朱德,应邀前往延安讲学并参观访问。

在延安,目睹了解放区蓬勃发展的景象,激发了对解放区的热爱感情。

同年年底矛盾回到了国民党统治下的重庆,当时正值国民党反动派发动第二次反共高潮,写下了《白杨礼赞》的姊妹篇《风景谈》。

茅盾在他的回忆录中说:“我写了延安的风景,而把政治寓于风景之中。

”三.散文相关知识1、定义:散文一种以记叙或抒情为主,取材广泛、笔法灵活、篇幅短小、情文并茂的文学体裁2、特点:①篇幅短小。

②立意集中深远,“形散而神不散”。

“形散”指材料零碎、大跨度;“神不散”指文章有一个明确的中心。

③题材广泛,不受时空限制,联想丰富。

典型、新颖、真实④形式多样,结构自由洒脱。

⑤表现方法灵活,融叙事、描写、议论于一体。

四、字词知识1、字音癞( lài )头颀( qí )长掮( qián )客黑魆魆(xū)干坼( chè ) 锄锹( qiāo) 浅濑( lài ) 札(zhá )记瞥( piē )见偎( wei )依半爿( pán )贻(yí)笑大方2、成语百无聊赖:精神上无所寄托,感到什么都没意思。

贻笑大方:被见识广博或精通此道的内行人所讥笑。

万籁俱静:形容周围环境非常寂静,一点儿声响都没有。

洋洋洒洒:形容文章或谈话丰富明快,连续不断。

风景谈茅盾【精品-PDF】《风景谈》是茅盾于1940年5月由新疆到延安,亲历了五个月不寻常的生活后不久写于重庆的。

这篇散文,表面看似是描写塞上高原的自然风光,然其主旨则在讴歌大自然的主宰——革命根据地的人。

唐代边塞诗描写塞上风物,往往以苍茫、悲凉的基调居多:“云沙泱漭天光闭,河塞阴沉海色凝”(崔湜:《大漠行》);“终日风与雪,连天沙复山”(岑参:《寄宇文判官》);“一阵风来一阵砂,有人行处没人家”(周朴:《塞上曲》);“有日云长惨,无风沙自惊”(李益:《登长城》)。

即令不乏描写雄奇壮观景象、言辞慷慨的名篇,如王昌龄的《从军行》、高适的《燕歌行》、岑参的《白雪歌武判官归京》等,但在人与自然的关系上,人终究难以抗拒自然的伟力。

茅盾的《风景谈》写的也是塞上风物,展现的则是崭新的人的精神世界和内心感情。

作品由观看《塞上风云》预告片而引起的回忆联想来贯串全篇,采用电影的艺术手法来构筑画面,辅以电影中“画外音”似的画龙点睛之笔来突现主题。

全文由六幅相互关联的画面组成:第一幅是沙漠驼队。

由影片《塞上风云》引出对一望无际的猩猩峡外的沙漠驼队的回忆。

先用全景式的描写:在茫茫苍苍、寂静无声、纯然一色的沙漠地平线上,出现第一个黑点,慢慢地由许多点连成线,由远至近,由静到动,由无声到有声,渐闻柔声的驼铃丁当;然后推至近景,突现那整齐伟岸“昂首高步的骆驼”,以及领队驼的“猩红大旗”。

整个画面辽阔、粗犷。

并由此顺笔点出:“自然是伟大的,然而人类更伟大。

”可见,作家谈“风景”、描绘自然景象,主旨在于抒写他对人与自然关系的感受,把镜头的焦点移到了以延安为中心的“黄土高原”上生活和斗争着的人。

紧接着展现在读者面前的是两幅在同一背景下显现不同色彩的画面。

一幅是描写边区普通劳动者生活片断的“田园剪影”:月明之夜、蓝蓝的天、黑魆魆的山,几位晚归的种地人,用愉快的旋律唱着粗犷朴素的“信天游”。

人影由隐而显,渐远渐没,歌声缭绕不散。

与之交相辉映的是另一个时间下的另一个生产晚归的画面,气氛更显得欢快、热烈:夹杂着“七八种方音”的“兴奋的谈话”、“爽朗的笑声”,唱着同一音调的雄壮的歌曲。

《风景谈》教学设计【教材分析】《风景谈》是茅盾的一篇议论性散文,选自统编版高中语文选择性必修下册第二单元"说人道事"。

文章阐述了作者对"风景"的独特理解,他没有局限于风景的表象,而是从风景中发掘出时代精神、民族气节等深刻内涵。

作者以辩证的思维、敏锐的洞察力,提出"风景用'我们的眼'"去发现、欣赏的观点,彰显了一种"境由心造"的风景观,体现了一个文学大家对生活的深刻思考。

文章语言生动形象,论证深入透彻,对于拓展学生视野、引导学生形成正确的审美观和人生观有着重要的启发意义。

【学情分析】高中阶段的学生正处于世界观、人生观和价值观形成的关键时期,他们具有强烈的好奇心和求知欲,乐于接纳新鲜事物,但分析问题的全面性、深刻性有待提高。

同时,学生的生活阅历有限,对于作者笔下的某些历史情境可能缺乏认知基础。

因此,教学中需要帮助学生厘清作者的论证思路,理解其观点的深刻内涵,并引导学生联系自身生活实际去思考、探讨,在互动交流中加深对文本的理解和认同。

此外,教师还要充分利用现代信息技术手段,通过图片、视频等直观形象地呈现文中涉及的历史背景,拓展学生视野,为理解文本内容创设氛围。

【教学目标】1. 知识与技能(1)理解文中重点词语的含义,把握段落大意。

(2)理清作者的论证思路,概括文章的中心论点。

(3)领悟"风景"的内涵,理解"境由心造"的哲理。

2. 过程与方法(1)通过自读思考体会文章的语言特色,感受议论文的说服力。

(2)通过讨论交流梳理作者的论证过程,把握说理方法。

(3)通过小组合作探究文章的现实意义,培养理性思维品质。

3. 情感态度与价值观(1)树立用发展的眼光、全面的视角看问题的意识。

(2)领悟风景与人生的关系,形成积极向上的人生态度。

(3)学习文章体现的爱国情怀,培养民族自豪感和文化自信。

风景谈茅盾读后感篇一风景谈茅盾读后感读了茅盾先生的《风景谈》,我真的被深深震撼到了。

也许你会说,不就是一篇写景的文章嘛,能有多厉害?嘿,那你可就大错特错啦!这篇文章里的风景,可不是简简单单的山水树木。

茅盾先生用他那独特的笔触,把风景写活了,写得有灵魂了!我觉得他笔下的那些画面,就好像是一幅幅生动的电影镜头,在我眼前不断闪过。

比如说那“沙漠驼铃”的场景,哇塞!想象一下,在那广袤无垠的沙漠里,几头骆驼慢悠悠地走着,驼铃发出清脆的声响。

这画面,难道不美吗?可能有人会觉得,沙漠有啥好看的,不就是一片黄沙嘛。

但茅盾先生就能让你看到沙漠中的生机和希望,这难道不值得我们深思吗?还有那“高原归耕”的画面,农民们在晚霞的映照下,结束了一天的劳作。

这普普通通的场景,在茅盾先生的笔下,却充满了诗意和温暖。

我不禁反问自己,我们是不是常常忽略了身边这些平凡而又美好的风景呢?不过,读这篇文章的时候,我也有点小纠结。

一方面,我完全沉浸在茅盾先生描绘的美景中,陶醉不已;另一方面,我又在想,我们现在的生活节奏这么快,还能有心思去欣赏这样的风景吗?也许,我们真的应该停下匆忙的脚步,好好看看周围的世界。

这一路读下来,我觉得自己的心灵都被洗礼了一遍。

茅盾先生的《风景谈》,真的是太棒啦!篇二风景谈茅盾读后感《风景谈》,茅盾先生的这篇大作,读完后我心里那叫一个五味杂陈啊!一开始,我还真没觉得这能有多特别,不就是写风景嘛,能写出花来?可随着我深入阅读,哎呀妈呀,我被打脸了!这哪是普通的风景描写啊,简直就是一场心灵的盛宴。

你瞧那“石洞雨景”,茅盾先生把那雨中的石洞写得跟仙境似的。

我就在想,要是我能身处那样的地方,是不是也能沾点仙气儿呢?也许会吧,哈哈!还有“桃林小憩”,那片桃林,粉粉嫩嫩的,光是想想都让人心醉。

难道只有我觉得,这场景就像梦里才会出现的吗?可仔细想想,现实中真的就没有这样的美景吗?我觉得肯定有,只是我们没有用心去发现罢了。

不过,读着读着,我又有点疑惑了。

《风景谈》茅盾的观后感作文

今天老师讲了茅盾爷爷的《风景谈》,我听得可认真啦!嘿嘿,原来一篇文章能有那么多意思儿呢。

茅盾爷爷写了好几个地方的风景,有些美得像画儿一样,可是有些却让人觉得心里不太舒服。

我觉得最有趣的地方是他说风景不仅仅是给眼睛看的,还能让人想起很多事情。

比如他说有些地方虽然风景很美,可是人们的日子过得苦巴巴的,我心里想,哎呀,这跟我们老师说的“要帮助别人”好像有点儿像呢!还有那段说乱七八糟的风景,茅盾爷爷觉得不好看,可又说这其实是人们的生活习惯儿,我觉得这特别有意思。

是不是风景和人的生活其实是一块儿的?

写到这儿,我突然觉得自己家门口的小河边也挺像《风景谈》里写的,夏天有小鱼儿游来游去,冬天结冰了还能溜冰。

我想,如果茅盾爷爷来了,可能会把它也写进文章里吧!

今天的感想就是:风景好不好,不是光看外面漂不漂亮,还得看人们的心情呢!嘻嘻,这是我小小的观后感!

—— 1 —1 —。