@人教版七年级历史上第14课

- 格式:ppt

- 大小:2.75 MB

- 文档页数:5

第三单元秦汉时期:统一多民族封建国家的建立和巩固第14课丝绸之路的开通与经营西域【教学目标】①了解张骞两次出使西域的相关史实。

(史料实证、历史解释)②知道丝绸之路的路线,正确认识丝绸之路在东西方经济、文化交流中的作用。

(时空观念、史料实证、历史解释)③知道西汉管理西域的相关措施,学习张骞、班超等人持之以恒,敢于冒险的精神。

(史料实证、家国情怀)【教学重难点】教学重点:张骞通西域,丝绸之路的路线。

教学难点:丝绸之路开通的意义。

【教学过程】环节一:导入新课观察地图,对比秦与西汉的疆域,你发现了什么不同呢?答案提示:多了西域地区。

教师指导:通过地图可以看到,与秦朝相比,西汉疆域有了较大拓展,其中最大的变化就是将河西走廊至西域的广大地区纳入了中央王朝的版图。

那你知道为什么会发生上述变化么?下面让我们一起走进本课,学习丝绸之路的开通与经营西域。

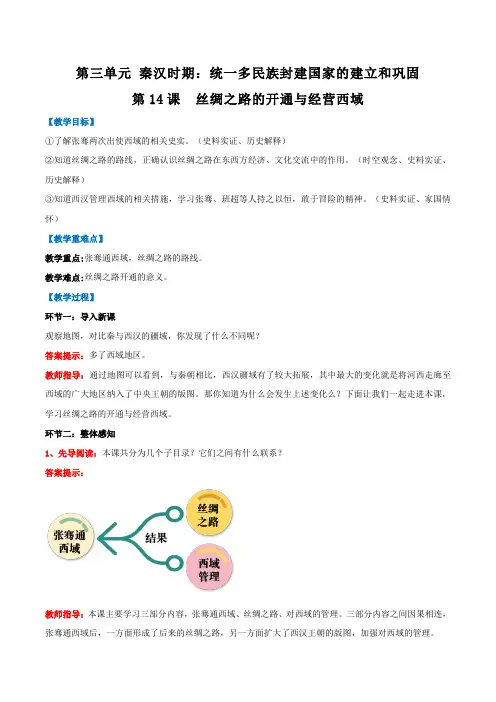

环节二:整体感知1、先导阅读:本课共分为几个子目录?它们之间有什么联系?答案提示:教师指导:本课主要学习三部分内容,张骞通西域、丝绸之路、对西域的管理。

三部分内容之间因果相连,张骞通西域后,一方面形成了后来的丝绸之路,另一方面扩大了西汉王朝的版图,加强对西域的管理。

环节三:新课教学(一)目标导学一:张骞通西域1、自主学习:【时空观念】阅读教材,描述西域的地理位置。

答案提示:阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区。

2、教师指导:①【史料实证】根据材料并结合课本P78思考,匈奴与西域各国、西汉的关系如何?答案提示:匈奴控制奴役西域各国;匈奴不断向中原发动进攻。

教师指导:通过解读材料“由于苍天降福保佑......现已消灭了月氏,其部众已全部被杀或投降,月氏已被我征服;楼兰、乌孙、呼揭及其附近的二十六国,都已归匈奴统辖。

”可知当时西域各国备受匈奴压迫。

通过关键词“不断侵犯、抢走、毁坏”可知当时匈奴仍然不断进攻中原。

②【史料实证】基于上述关系汉武帝做出了怎样的决定?是时天子问匈奴降者,皆言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁逃而常怨仇匈奴,无与共击之。

教学设计人教版七年级上册第三单元第14课沟通中外文明的“丝绸之路”【教材分析】本课内容是第三单元《统一多民族国家的建立和巩固》中的重点课。

课本内容包括三部分:1、张骞通西域2、丝绸之路3、对西域的管理。

其中,张骞通西域和丝绸之路是重点,如何正确认识丝绸之路的文化内涵及其在中西方交流史上的重要地位是本课的难点。

丝绸之路的开通,带动了西域少数民族和边疆地区的开发建设。

同时,从世界范围来说,它是地理大发现之前一条世界文化交流的主要通道,它不仅沟通了东西方文明,而且促成了两个文明的相互渗透。

可以与欧洲开辟新航路之举齐名并重。

所以本课在整个中国古代史上占有十分重要的地位。

【学情分析】本课用的地理知识较多,而初一学生的地理知识比较贫乏,没有形成空间概念。

教师要充分运用地图让学生指图说出西域的地理概念,并能标出陆上丝绸之路所经过的地区,从空间上强化学生对丝绸之路的掌握。

【教学目标】一、知识与技能张骞两通西域的目的、背景、作用及历史意义;丝绸之路的开通、路线及意义;培养分析比较能力、从资料中提取信息的能力、评价历史事件或历史现象的能力。

二、过程与方法通过对比张骞两次出使西域的情况,掌握以列表的方式进行比较的基本方法;通过分析张骞出使西域的历史意义以及丝绸之路的意义,掌握分析史料并获取信息、得出结论的基本方法。

三、情感态度与价值观学习张骞的抱负、执着、冒险精神;认识到国家统一与中外交流的重要意义。

【课程标准要求】讲述张骞通西域等史实;认识丝绸之路在中外交流中的作用【重点与难点】教学重点:张骞出使西域、丝绸之路教学难点:丝绸之路【教学过程】一、导入:中国的丝绸举世闻名,古代西方称中国为"丝国",寄托了他们对古老东方的美好想象。

历史上贯通东西方的一条著名的国际交通要道就是以中国的丝绸命名的,即丝绸之路。

今天,我们将追溯历史的足迹,感受先辈的辉煌,我们来学习第14课<沟通中外文明的“丝绸之路”>二、新授:师:本节课我们将从丝路由来、丝路物语、重走丝路三个方面来学习。

初中历史人教版七年级上册(中国历史)第14课《沟通中外文明的“丝绸之路”》教学设计1. 引言1.1 引言丝绸之路是古代中国和欧亚大陆之间重要的交通线,连接了东西方的文明。

通过丝绸之路,中外文化得以交流和传播,促进了各国之间的经济发展和文明交流。

本节课将从丝绸之路展开讲解,让学生了解古代中外文明交流的重要性和影响。

丝绸之路是中国古代对外贸易和文化交流的重要通道,对于中外文明的交流起到了重要的作用。

通过丝绸之路,中国的丝绸、茶叶等商品被传到了西方国家,西方的商品也通过此路传到了中国。

丝绸之路也是文化、宗教、技术等方面的交流平台,促进了各国之间的交流和发展。

通过本节课的学习,学生将了解到丝绸之路的历史背景、传播途径、对中外文明交流的影响等内容,帮助他们更好地理解中外文明交流的重要性。

通过讨论和学习,让学生感受到中外文化的美好之处,增进对于历史和文化的理解和尊重。

【2000字】2. 正文2.1 课程背景《沟通中外文明的“丝绸之路”》是初中历史人教版七年级上册中国历史中的一课。

本课主要通过介绍丝绸之路的历史背景和意义,让学生了解古代中外文明交流的重要性,引导学生关注丝绸之路对文化、经济和政治的影响。

通过学习本课,学生可以深入了解中国古代的对外关系,拓展视野,培养跨文化交流的能力。

本课还与学生的日常生活和社会实践相联系,可以引导学生思考和探讨当今世界的多元文化交流和交融,培养学生的国际视野和全球意识。

通过对丝绸之路的学习,学生可以更好地认识和理解中国的传统文化,增强对历史文化的尊重和保护意识。

也可以激发学生对历史的探究和对世界文明的探索兴趣,培养学生的批判性思维和创新意识。

【总字数:238】2.2 教学目标1. 让学生了解丝绸之路的地理位置、起源和发展历程,明白丝绸之路在中国历史和世界历史上的重要地位。

2. 帮助学生认识到丝绸之路对中外文明间的交流和沟通所起到的重要作用,理解其中所带来的文化、经济和科技的交流与创新。

部编人教版历史七年级上册第14课《明朝的统治》教学设计一. 教材分析本课《明朝的统治》是部编人教版历史七年级上册第14课的内容。

教材主要围绕明朝的建立、制度建设、经济发展、文化繁荣等方面展开,为学生展现了一个多元化、多角度的明朝历史画卷。

通过本课的学习,学生可以对明朝的历史有一个整体的认识,了解明朝在中国历史发展中的重要地位。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对历史事件和历史人物有一定的了解。

但他们对明朝历史的认识可能较为片面,需要通过本课的学习,拓宽视野,深化对明朝历史的理解。

此外,学生可能对明朝的一些制度和文化成就感兴趣,教师应抓住这一点,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解明朝的建立、制度建设、经济发展和文化繁荣等方面的内容,掌握明朝在中国历史发展中的重要地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对明朝历史的兴趣,增强民族自豪感,树立正确的历史观。

四. 教学重难点1.教学重点:明朝的建立、制度建设、经济发展和文化繁荣等方面的内容。

2.教学难点:明朝制度建设中的特点和意义,以及文化成就的影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受明朝的历史。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,自主探究,培养学生的思考能力。

3.合作学习法:鼓励学生分组讨论,共同解决问题,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生情况,设计教学活动和作业。

2.学生准备:预习教材内容,了解明朝历史的基本知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示明朝的版图和重要历史事件,引导学生回顾已学知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(15分钟)教师按照教材顺序,呈现明朝的建立、制度建设、经济发展和文化繁荣等方面的内容。

在呈现过程中,教师应注意突出重点,简洁明了。

人教版历史七年级上第14课丝绸之路(含答案)丝绸之路一、选择题(本大题共18小题,共36.0分)1.古书记载“謇始于开通西域道也〃。

史马迁也称张骞开通西域谓之“凿空〃。

这真正的含义是()A.张骞促进了内地与西域的交流B.张骞为开发西域做了贡献C.张骞是最早发现西域的人D.张骞为丝绸之路的开通奠定了基础2.张骞通西域后,不少西域的物种传入中原,丰富了中原人民的生活。

下列物种中,哪一种不是从西域传入的A.核桃B.小麦D.葡萄C.石榴3. 2017年5月14日上午,"一带一路〃国际合作高峰论坛在北京开幕,来自100多个国家的各界嘉宾齐聚北京,共商“一带一路〃建设、合作大计,中国国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲。

下面关于丝绸之路的表述,不正确的是A.张骞出使西域奠定了丝绸之路开辟的基础B.促进了东西方经济文化交流C.从长安出发向西到达西亚、欧洲D.使世界连成了一个整体4.为促进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设,推动“一带一路〃国家的交流合作,中国国际商会于2017年9月下旬举办2017年中国丝绸之路国际物流博览会。

那么古丝绸之路从长安出发所经地点的先后顺序是①河西走廊②新疆境内③欧洲④西亚A.①②③④ B.①②④③ C.①③④②D.④③①②5. 一个自驾游团队想从东向西沿“丝绸之路〃旅游,他们会先后经过()A.长安—河西走廊―西亚—欧洲B.河西走廊―西亚—新疆—欧洲C.长安—西亚—河西走廊—欧洲D.河西走廊—长安—西亚—欧洲6. 2017年5月14日,“一带一路〃国际合作高峰论坛在北京成功举行。

为丝绸之路开辟做出重大贡献的是A.张骞B.班超C.卫青D.霍去病7.”通过丝绸之路,中国的产品远抵西亚和欧洲,.….文明成果也源源不断涌进中国。

〃这说明丝绸之路的开辟()A.促进了中外经济文化交流B.推动了西汉进行改革C.加速了北方民族的融合D.使中国建立了与欧洲的交往8.张骞第一次出使匈奴的目的是()A.联络大月氏夹击匈奴B. 了解西域情况C.侦查匈奴情况D.加强同西域的联系9. “张骞说:我通;班超说:我也通。

部编人教版历史七年级上册第14课《明朝的统治》说课稿一. 教材分析部编人教版历史七年级上册第14课《明朝的统治》,主要介绍了明朝从建立到灭亡的过程。

本课内容丰富,包括明朝的建立、明成祖加强中央集权、明太祖改革、明长城的修筑、郑和下西洋、明朝的灭亡等内容。

通过本课的学习,使学生了解明朝的历史发展脉络,认识明朝在我国历史上的地位和作用。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对明朝的了解相对较为片面。

在学习本课之前,学生已经学习了我国古代史的相关内容,对历史人物、事件有一定的认识。

但针对明朝的深入了解,还需通过本课的学习来完成。

此外,学生对历史事件的时间顺序、历史背景等方面的掌握程度不一,需要在教学过程中加以引导和巩固。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解明朝的建立、明成祖加强中央集权、明太祖改革、明长城的修筑、郑和下西洋、明朝的灭亡等基本史实,掌握明朝的历史发展脉络。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识明朝在我国历史上的地位和作用,培养学生的民族自豪感和历史责任感。

四. 说教学重难点1.教学重点:明朝的建立、明成祖加强中央集权、明太祖改革、明长城的修筑、郑和下西洋等史实的识记。

2.教学难点:明成祖加强中央集权、明太祖改革的原因和意义,以及明朝灭亡的原因。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、讲授法、提问法等教学方法,激发学生的学习兴趣,提高学生的历史素养。

2.教学手段:利用多媒体课件、历史图片、地图等教学辅助材料,生动形象地展示明朝的历史场景,增强学生的直观感受。

六. 说教学过程1.导入新课:以明朝的建立为切入点,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课的学习做好铺垫。

2.自主学习:让学生自主阅读教材,了解明朝的建立、明成祖加强中央集权、明太祖改革、明长城的修筑、郑和下西洋等史实。

3.合作探讨:分组讨论明朝灭亡的原因,引导学生从历史背景、经济等方面进行分析。