第21课新文化运动

- 格式:doc

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:6

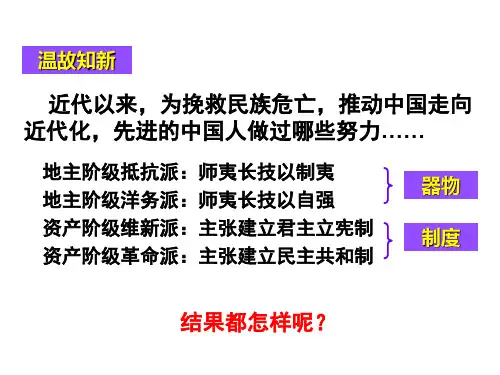

第21课新文化运动一、新文化运动的概括1、标志:1915年,陈独秀在上海创办《新青年》2、代表:陈独秀、鲁迅、胡适等3、旗帜:民主和科学4、主要阵地:《新青年》5、活动基地:北京大学北京大学始建于1898年戊戌变法时期,称京师大学堂。

但旧时的北大实质上是一处官僚养成所,由于学生多为京官子弟,毕业后也是当官,因此教员称学生为“老爷”;学生称教员为“大人”。

教员们不从事研究,只为养家糊口;学生们更无心学习。

教员:“老爷们请起立!众生:(懒懒散散地做动作)教员:“老爷们好!”众生:(齐声)“大人好!”教员:“老爷们辛苦了!”众生:(齐声)“升官发财!”(两个学生表演)问:北大之所以能成为新文化运动的基地,谁起来重要作用?蔡元培蔡元培任北大校长时,进行了大刀阔斧的改革,提出什么样的办学方针?“思想自由,兼容并包”展现油画:北大既有西装革履、思想激进的新式学者,也有穿长马褂、流长辫子的前清遗老。

这些人在北大同台讲学,从而使北大出现了前所未有的各派并存、百家争鸣的局面。

为新思想学者提供了一个相对稳定、宽容的环境。

请思考:“思想自由”、“兼容并包”办学方针的实质是什么?以新文化去占领封建文化的阵地二、新文化运动背景根据图片材料进行分析总结:政治:帝国主义进一步侵略中国,袁世凯复辟帝制破坏共和经济:民族资本主义进一步得发展,资产阶级要求实行民主政治思想:西方启蒙思想进一步传入,袁世凯掀起尊孔复古逆流【过渡】尊孔复古实际上是在恢复旧的礼教、道德,这实际上就是复辟帝制的前兆。

面对这股反动逆流,资产阶级和小资产阶级知识分子,有的和封建势力同流合污;有的偃旗息鼓;许多人则感到彷徨苦闷,找不到出路。

经济发展的需要与黑暗政治现实之间的矛盾,促使人们反思辛亥革命的不彻底性,先进的青年知识分子认识到没有思想的革命,政治革命不可能成功。

所以为了反封建军阀的反动统治击退尊孔逆流,提高人民的民主主义觉悟,唤起人们的觉醒,一批激进的小资产阶级知识分子开始了新的求索和斗争。

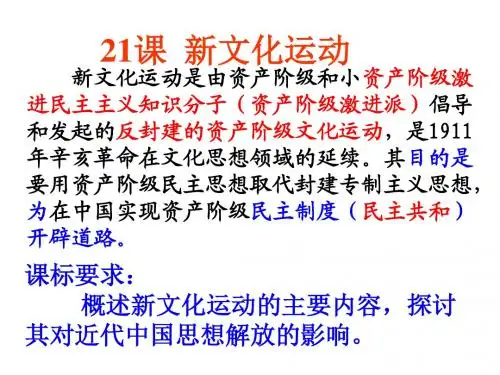

第21课新文化运动【课标要求】概述新文化运动的主要内容,探讨其对近代中国思想解放的影响。

【三维目标】1、知识与能力:了解新文化运动兴起的背景,识记新文化运动兴起的标志、主要阵地、代表人物、旗帜、活动基地。

概述新文化运动的主要内容。

探究新文化运动的影响。

2、过程与方法:(1)引导学生通过对材料的分析和解读得出结论,做到论从史出,以培养学生阅读、理解、分析材料的能力。

(2)设计一些问题交给学生讨论,让学生在探究、交流、讨论中形成认识,学会合作学习,并能以此培养学生利用所学知识分析问题、解决问题的能力。

3、情感态度与价值观:(1)通过对新文化运动兴起的背景及概况的学习,使学生体会陈独秀等人以天下为己任的精神和胸襟。

(2)通过对新文化运动所倡导的民主与科学的内涵和意义的学习与探究,使学生认识民主与科学的传播对于改造中国的积极影响,并使学生进一步明确,作为中国未来存在和发展的重要途径,对民主和科学的追求,也是个人健全人格,形成正确道德观、人生观和价值观的主要体现,以此培养学生的科学精神与人文素养。

【教学重点】新文化运动的内容。

【教学难点】新文化运动的影响【教材分析】本课属于必修Ⅲ文化发展历程的“近代中国的思想解放潮流”这一单元中的第二部分,它上承“西学东渐与维新变法思想”,下启“马克思主义在中国的传播”。

由于这一时期的文字和图片资料比较丰富,所以在教学时适当地进行引入,引导学生从新文化运动兴起的背景出发,联系具体内容,分析新文化运动的作用及影响。

【学情分析】虽然学生在初中时已学过新文化运动的有关知识,但大多数学生的历史知识储备和认知水平还很有限,因此对新文化运动这段历史还不能形成理性认识。

高中阶段的学习要求学生能够深刻理解新文化运动的内容,并进而分析、探讨其对中国思想解放的影响。

所以,教师需要根据学生已有的知识和理解能力,采取深入浅出、生动形象的方法进行教学。

【教具准备】多媒体课件【课时安排】:1课时【教学方法】:注重史料教学,力争论从史出;创设情景,巧妙设问、引导和点拨。

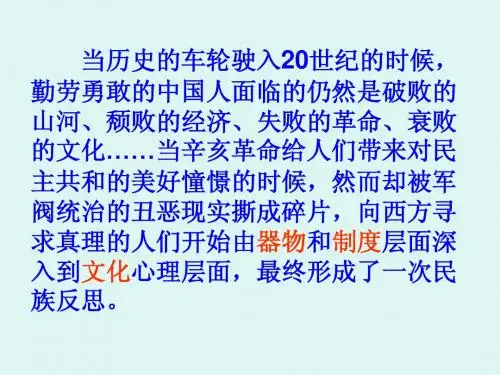

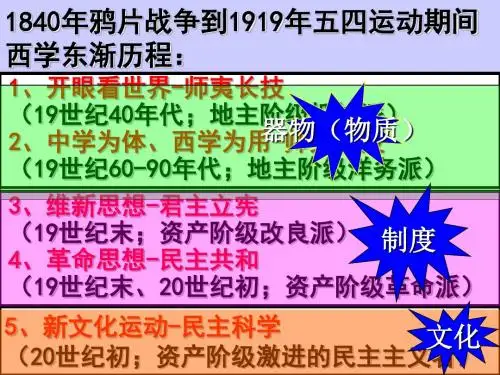

【教学过程】新课导入:当历史的车轮驶入20世纪的时候,西方主要的资本主义国家逐渐过渡到垄断资本主义阶段,而中国的发展状况怎样呢?资产阶级的辛亥革命通过武装斗争终于摧毁了满清专制,但照搬西方政治的结果,却是画虎类犬。

虽然名义上建立了共和政体,民主政治却仍与中国无缘。

先进的中国人由此得出了新的结论:国家贫弱的根源在于封建思想和封建传统的阻碍,要振兴中华民族,就必须首先刷新国民的观念,将国魂重铸。

为了重铸国魂,资产阶级激进民主主义者在思想文化领域内掀起了一场空前的思想解放运动,那就是——新文化运动。

今天就让我们来重温这段历史,领略先辈们那以天下为己任的精神和胸怀。

新课学习一、新文化运动的兴起:设问:哪些因素促成了这场思想解放运动?由于学生在课前已经根据学案预习过本课,所以请一名学生来回答,并引导学生从政治、经济、思想文化等方面去分析。

1、背景:(1)经济方面:一战期间,中国民族资本主义进一步发展。

(2)政治方面:①资产阶级要求实行民主政治。

②帝国主义加紧侵略。

③北洋军阀专制独裁。

(3)思想文化:①西方启蒙思想进一步传播,民主共和的观念深入人心。

②北洋军阀推行尊孔复古的逆流。

2层层设问:当时被称为“官僚养习所”的北大之所以能成为新文化运动的活动基地,谁起了重要作用?为改革北大他提出了怎样的办学方针?在旧思想、旧文化占统治地位的北大,提出这一方针的实质目的是什么?在学生回答的基础上,教师总结:“思想自由,兼容并包”的实质是允许各种科学思想自由发展,让资产阶级的新思想去占领封建旧思想的阵地。

教师进一步指出新文化运动塑造了新的北大,此后北大的历次爱国活动无不与新文化运动精神的传承有着密不可分的关系。

二、新文化运动的内容:(一)、提倡民主与科学,反对专制与迷信材料:要拥护那德先生,便不得不反对孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治;要拥护那赛先生,便不得不反对旧宗教;要拥护德先生又要拥护赛先生,便不得不反对国粹和旧文学……我们现在认定,只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、……思想上一切的黑暗。

----陈独秀设问:“德先生”和“赛先生”及其内涵分别是什么?你能从材料中看出陈独秀先生提倡什么、反对什么及其为什么吗?这与以前向西方学习相比发生了什么变化?引导学生对材料一步进行分析。

教师点拨:“德先生”是指民主,包括民主制度和民主精神。

“赛先生”是指科学,包括自然科学知识和科学精神。

此段材料反映了新文化运动的核心内容:提倡民主与科学,反对专制与迷信。

陈独秀先生认为“只有这两位先生可以救治中国政治上、道德上、……思想上一切的黑暗。

”它与以前向西方学习相比,已经由技术、制度层面深入到思想文化的层面。

(二)提倡新道德,反对旧道德1.“打倒孔家店”(1)树起“打倒孔家店”大旗的原因①自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以来,孔子逐渐变成维护君主专制制度和礼治秩序的一尊精神偶像。

②辛亥革命以后,袁世凯称帝,张勋复辟,康有为反对共和,以及其他帝制余孽的倒行逆施,都打着尊孔的旗号来蛊惑人心。

③新文化运动要反对专制,就必然要批判作为其精神支柱的孔子之道。

(2)陈独秀对旧礼教、旧道德的批判陈独秀连续发表《宪法与孔教》《孔子之道与现代生活》等文章,指出:“孔教与帝制,有不可离散之因缘”,“非独不能以孔教为国教,定人未来之宪法,且应毁全国已有之孔庙而罢其祀”。

这实际上是喊出了“打倒孔家店”的口号。

(3)意义①新文化运动对孔子及其学说的批判,其意义不限于对一个历史人物或一派学术思想的褒贬。

李大钊指出:“余之抨击孔子,非抨击孔子之本身,乃抨击孔子为历代君主雕塑之偶像的权威也;非抨击孔子,乃抨击专制政治之灵魂也。

”事实上,这正是“打倒孔家店”的政治动因与文化内涵。

②“打倒孔家店”实质上是对统治中国几千年的意识形态、思想体系、文化传统的厘清与扬弃。

③这场扫荡权威、破除偶像的文化革命,为后来解放思想和文化的多元化发展创造了条件。

【探究】新文化运动时提出“打倒孔家店”的口号对不对?这个口号还适用不适用于今天? ——袁世凯为巩固其统治,在文化领域掀起尊孔复古的逆流。

新文化运动时,激进的民主主义者提出“打倒孔家店”的口号,反对袁世凯的封建专制独裁,有进步意义。

但是,这个,号全面否定了中国传统文化,是偏激的、片面的。

——这个口号绝对不适用于今天。

在社会主义精神文明建设中,我们必须继承和发扬中国传统文化的优良传统。

抛弃了优秀的文化传统,社会主义精神文明就会变成“无源之水,无本之木”。

2.鲁迅与《狂人日记》(1)鲁迅对旧礼教、旧道德批判的特点鲁迅对旧礼教、旧道德的攻击最为猛烈,他主要通过对现实生活的敏锐观察,利用文学作品深刻地揭露专制制度和纲常礼教的黑暗,对“吃人的礼教”的抨击即出自他的白话小说《狂人日记》。

(2)《狂人日记》对“吃人”的礼教的揭露《狂人日记》是鲁迅第一篇白话小说,中国现代小说的奠基之作,同时又是一篇声讨旧势力的战斗檄文。

【思考】何谓“吃人的礼教”?——礼教是指儒家提倡的以“三纲五常”为核心的伦理道德。

鲁迅在《狂人日记》中,揭露了其“吃人”本质。

“吃人的礼教”的说法由此而来。

(3)对贞节观念的批判①鲁迅发表了《我之节烈观》一文,把传统的贞节观与夫权思想和忠君思想联系起来,揭露“忠、孝、节”的伦理道德的危害性。

②陈独秀也撰文批判传统的贞节观念,指出这种观念与资产阶级的人格独立根本对立。

【探究】结合所学知识,指出鲁迅的小说《狂人日记》《孔乙己》《药》《阿Q正传》《祝福》等分别反映了哪一深刻的思想主题?——《狂人日记》揭露了封建礼教的“吃人”本质;《孔乙己》反映了封建礼教和科举制对人才的摧残毒害;《药》反映了对辛亥革命由于脱离群众而失败的思考,暗示唤起民众的觉醒是取得革命胜利的良药的深刻主题;《阿Q正传》批判了辛亥革命的不彻底性,提出了启发民众觉悟,发动民众革命的重大课题;《祝福》反映了旧中国妇女的悲惨地位,揭露了封建制度的罪恶。

(三)、提倡新文学,反对旧文学设问:新文化运动不仅是一场思想革命,还是一场文学革命。

那么为什么还要进行文学革命呢?请一位同学朗读以下两段材料:材料一萧声咽。

秦娥梦断秦楼月。

秦楼月。

年年柳色,霸陵伤别。

乐游原上清秋节。

咸阳古道音尘绝。

音尘绝。

西风残照,汉家陵阙。

——李白《忆秦娥》材料二“这柯(棵)大树很可恶,他碍着我的路!”来!快把他砍倒了,把树根亦掘去。

哈哈!好了!——胡适《乐观》教师一步步设问:你能说出新文化运动中进行文学革命的原因吗?学生一步步回答。

教师点拨:文学革命的原因是新文化、新思想需要通俗易懂的文字,才能普及到大众之中,而文言文比较难懂。

教师:文学革命需要从哪些方面来进行呢?学生在老师的引导下,得出文学革命是从形式到内容的革命:1、以白话文代替文言文。

2、以新鲜、平易、明了的新文学代替陈腐、雕琢、迂晦的旧文学。

设问:文学革命起到了什么作用?引导学生分析新文化运动的意义:1、为新文化、新思想的传播与普及提供了载体。

2、推动人们改变传统的思维方式和思想观念。

3、为新民主主义革命的酝酿和发动做了思想文化方面的准备。

(四)文化平民化1.教育界的文化平民化民国初年,面向群众的社会教育或通俗教育已有初步发展。

这些活动主要是在城市中对群众开展通俗教育,提高其知识水平,改良其道德习惯,进而改进社会风气。

随后在新文化运动的推动下,社会教育蓬勃兴起,形成了平民教育思潮。

2.文学界的文化平民化(1)在文学界,随着文学革命的深入发展,白话文逐渐取代文言文,不断得到推广。

白话小说、散文大量涌现,其中白话散文不仅在内容上反映当时流行的社会改造、妇女解放、劳工神圣、风土人情等思想内容,体现出崭新的时代特色,而且在形式上出现了政论、杂文、随笔、游记、寓言、短评等体裁,风格多样。

(2)在“诗体解放”的口号下,胡适、刘半农、周作人等积极尝试创作白话诗,这种新体诗摆脱了旧体诗的束缚,既注重内容的革新,反映现实生活,也注意形式创新,“自由成章而没有一定的格律,切自然的音节而不必拘音韵,贵质朴而不讲雕琢,以白话入行而不尚典雅”。

从胡适的《孔丘》、刘半农的《相隔一层纸》,可以一窥白话诗之风格。

根据表格引导学生分析新文化运动是如何重铸国魂的。

教师点拨:用资产阶级的新思想、新文化,去冲击人们头脑中的封建旧思想、旧文化。

教师:如何看待新文化运动呢?(引出下一标题)三、对新文化运动的评价:1、性质:是辛亥革命在思想文化领域的延续,是民主主义的思想启蒙和文化革新运动。

设问:为什么说新文化运动是辛亥革命在思想文化领域的延续,是民主主义的思想启蒙和文化革新运动?学生分析、讨论。

教师点拨:新文化运动宣传了资产阶级的新思想、新文化,既是一次思想革命,又是一次文化革命,对封建的思想文化给予彻底的冲击,是辛亥革命在思想文化领域内反封建斗争的继续。