2015+小儿神经源性膀胱诊断和治疗指南

- 格式:pdf

- 大小:586.48 KB

- 文档页数:7

神经源性膀胱诊疗指南神经源性膀胱是由于神经系统受损引起的膀胱功能紊乱,常见于中枢神经系统疾病或外周神经系统损伤。

该病情严重影响患者的生活质量,并可能导致尿路感染、泌尿系结石等并发症。

本指南旨在提供神经源性膀胱的诊断与治疗指导,以改善患者的症状和预防并发症的发生。

一、诊断神经源性膀胱的诊断主要依靠以下几个方面的评估:1. 病史采集:详细了解患者的病史,包括神经系统疾病或外伤史、膀胱功能紊乱的症状及持续时间等。

2. 体格检查:包括神经系统检查和膀胱功能评估,如腹部触诊、直肠指检等。

3. 实验室检查:尿液常规、尿培养和药敏试验,以排除尿路感染。

4. 影像学检查:膀胱超声、尿路造影等,以评估膀胱及尿路解剖结构。

二、保守治疗1. 行为疗法:包括如小便排空训练、固定排尿时间间隔、使用腹肌按摩等方法,以提高膀胱功能。

2. 药物治疗:口服抗胆碱药物,如奥托品、托吡酯等,可减轻膀胱过度活动所致的尿频、尿急症状。

3. 物理治疗:如膀胱电刺激疗法、经皮电刺激等,可改善膀胱功能。

4. 其他辅助治疗:包括采用导尿管等排尿辅助器具,以减轻尿失禁的症状。

三、手术治疗1. 膀胱扩容术:适用于膀胱容量减小、膀胱过度活动等病情较轻的患者,通过扩大膀胱容量以及改善膀胱排尿功能。

2. 膀胱出口悬吊术:适用于患者有尿失禁症状,同时伴有尿道下垂或尿道松弛的情况,通过提高尿道抗压能力来改善尿失禁。

3. 膀胱增压术:适用于患者有尿潴留症状,膀胱排尿功能减弱,通过增加膀胱内压力以及提高排尿力来改善尿潴留情况。

4. 神经调节术:适用于患者有明显的神经源性膀胱症状,并且有神经调节潜力的情况下,通过植入神经调节器或电极刺激膀胱壁神经,以恢复膀胱功能。

四、随访与康复1. 随访:患者在接受治疗后需定期随访,调查症状改善情况,监测尿路感染和其他并发症的发生。

2. 康复训练:患者在治疗过程中需进行相关康复训练,包括行为调整、膀胱功能锻炼等,以增加膀胱控制能力。

小儿神经源性膀胱功能障碍(专业知识值得参考借鉴)一概述神经源性膀胱功能障碍(NBD)指任何神经病变或损害引起膀胱和(或)尿道括约肌功能障碍。

小儿NBD主要是因为先天性脊柱裂或骶椎发育不良所致。

少数为获得性,可因脑瘫、脑膜炎、中枢和周围神经系统损伤,神经系统肿瘤和盆腔手术损害神经等引起。

小儿NBD最重要的并发症是上尿路损害和尿失禁。

二病因其原因主要为脊髓发育不良,包括脊髓脊膜膨出、脊髓栓系、脊髓纵裂、腰骶椎发育不良等。

其他原因包括外伤、肿瘤、经骶尾部或盆腔的手术、神经系统炎症和VATER综合征等。

三临床表现NBD临床表现一般与病因、神经损害程度及病变时间有关。

1.临床症状(1)排尿异常①尿急、尿频;②尿失禁,以混合性尿失禁和急迫性尿失禁多见,但伴有尿潴留者常表现为充盈性尿失禁,白天失裤和(或)夜间尿床,也是大多数NBD患儿就诊的原因;③尿潴留表现。

主要为排尿困难、费力,尿线无力。

(2)反复泌尿系感染。

(3)排便异常部分患儿可以表现为不同程度的便秘和大便失禁,其特点为便秘和大便失禁同时存在。

(4)下肢畸形及步态异常表现为肢体发育不对称或运动障碍。

2.体征对NBD的患儿应作系统体格检查,可发现以下一种或多种体征。

(1)湿裤及肛门污染。

(2)耻骨上包块排空障碍者在腹部检查时可发现因尿潴留形成的耻骨上包块,导尿后包块消失。

(3)骶髓反射、肛门外括约肌张力和会阴部皮肤感觉异常。

(4)腰骶部包块、皮肤异常或手术瘢痕。

(5)神经病变体征常见提示神经病变体征包括脊柱畸形、异常步态。

异常腱反射。

不对称性鞋磨损提示异常步态。

(6)下肢畸形和功能障碍出现下肢和足部畸形,高足弓或缒状趾。

双下肢不对称、单侧或双侧下肢或足萎缩,出现相应的去神经改变和顽固性溃疡。

四检查神经源性膀胱最常见的并发症为尿路感染,但症状多不典型,如合并膀胱输尿管反流则可能加速肾脏的损害;在新生儿或婴幼儿可能导致水电解质紊乱、酸碱平衡失调、肾功能衰竭等,威胁患儿生命。

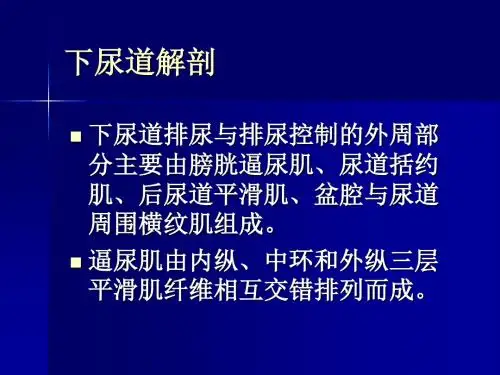

小儿神经源性膀胱神经源性膀胱(neurogenic bladder)是由于中枢或周围神经部分或完全性损害造成的膀胱、尿道贮尿或(和)排尿功能障碍,也可将其称之为下尿路功能障碍。

其原因主要为脊髓发育不良,包括脊髓脊膜膨出、脊髓栓系、脊髓纵裂、腰骶椎发育不良等。

其他原因包括外伤、肿瘤、经骶尾部或盆腔的手术、神经系统炎症和VATER综合征等。

临床上常可能仅注重对神经系统病变或原发病的治疗而忽视了神经源性膀胱所造成的影响,尤其在膀胱充盈期压力长期增高,引起膀胱输尿管反流可危害到患儿的肾功能,甚至导致肾功能衰竭。

小儿神经源性膀胱的病因(一)发病原因1.分类方法在泌尿外科疾病中,神经源性膀胱是分类方法最多,也是最复杂和概念最混淆的一种疾病,迄今为止还没有一种分类能将神经源性膀胱的解剖、生理、病理和症状特点结合统一, 都不能满足临床预后与治疗的需要。

现有的分类基本归纳如下:(1)以神经的病变部位分类:第一种是以神经的病变部位为分类基础,其代表为Bors-Coman分类法,根据脊髓损伤的部位将神经源性膀胱分为上运动神经元型(骶上型)、下运动神经元型(骶下型)以及混合型。

(2)以膀胱功能变化分类:第二种以膀胱功能变化为基础,如Wein分类法,根据膀胱排空功能将神经源性膀胱分为贮尿障碍和排空障碍,该方法的优点是较适用于临床应用。

(3)以尿流动力学分类:目前,为实用起见,根据膀胱储尿与排空,有无感觉,盆腔底的阻力以及有无非抑制性逼尿肌收缩而分为两类:①有多量残余尿,合并泌尿系症状及并发症。

②无残余尿,也不能潴尿,即尿失禁。

后者约占神经性膀胱病例的1/3。

根据尿流动力学进行分类也越来越受到关注和应用,它在评价膀胱逼尿肌和尿道括约肌情况的同时可综合考虑其相互关系,将膀胱和尿道分为正常、亢进、无反射三类的同时,又分为膀胱逼尿肌与尿道括约肌协调、不协调两种情况。

2.病因小儿神经性膀胱常见的原因是:(1)髓脊膜膨出:近来由于患髓脊膜膨出的小孩存活者增多,因之神经源性膀胱的治疗更为重要。

神经源性膀胱:从诊断到治疗既往综述指出,脊髓损伤患者发生肾功能衰竭、肾脏和膀胱结石、膀胱肿瘤、尿路感染和膀胱输尿管反流(VUR)的风险增加。

此外,脊髓损伤后的尿失禁和阳痿等问题也对患者的生活质量造成极大的不良影响。

因此,在这一患者群体中,主要的治疗目标是预防上尿路功能的退化、降低泌尿系统感染发生的风险和改善患者的生活质量。

因为这些患者的病情复杂多样,所以在损伤之初对泌尿系统进行全面完整的评估,以及之后定期进行随访是非常重要的。

为了系统的回顾神经源性膀胱的诊断和治疗方案,来自于美国南加州大学的Goldmark等对既往文献进行了回顾,撰写成文发表在CurrUrolRep的在线期刊上。

病理生理学为了更好的理解脊髓损伤累及尿道的病理生理机制,必须先理解正常的排尿过程。

正常排尿过程所需要的环路是从脑和脊髓至膀胱和尿道平滑肌之间所建立的神经环路,排空的促进和抑制是由位于骶髓(S2-S4)、脑桥排尿中枢(PM)和大脑皮层的排尿中枢所控制的。

来自大脑皮层的信号通过PMC控制自发排尿过程。

脊髓损伤的急性期被称为脊髓休克阶段。

在这一时期内,不进行尿流动力学检查和手术干预。

这一阶段一般持续6至12周。

在脊髓休克期,患者一般表现为尿潴留,此时可采用清洁导尿技术(CIC)或留置导尿管来应对。

脊髓休克期终止的临床表现包括自主排空/尿失禁和下肢痉挛的出现。

排空障碍的分类损伤平面通常可以预测患者的临床症状和尿流动力学特征。

尿流动力学评估能帮助确定患者最初的膀胱排空障碍,以及明确患者是否存在上尿路功能障碍的风险。

1.脑桥上部病变在PMC上的神经病变通常影响排空功能。

尿流动力学检查的主要结果是在逼尿肌过度活动,而不伴有尿肌括约肌协同障碍。

在正常情况下,膀胱光收缩时括约肌保持松弛,此时膀胱的感觉功能正常。

2.骶上病变在脊髓损伤患者中,尿流动力学结果通常为逼尿肌过度活动(DO)以及逼尿肌外括约肌协同障碍(DESD),也就是在膀胱收缩和排空过程中未能间歇松弛或完全松弛。

小儿神经源性膀胱诊断和治疗指南(完整版)神经源性膀胱(neurogenic bladder, NB)是神经源性膀胱尿道功能障碍的简称,由神经本身的病变或外伤、手术等对神经损害所引起,特征为膀胱逼尿肌或(和)尿道括约肌的功能障碍导致储尿和排尿异常,最后引起双肾功能的损害[1]。

一、病因和发病机制[匕2,3]小儿NB的病因以脊髓发育不良(Myelodysplasia)最为多见。

脊髓发育不良指脊髓任何部分特别是较低节段的发育缺陷,包括一组由于神经管闭合障碍导致的发育畸形,如:隐匿性脊柱裂(Spina bifida occulta).脑脊膜膨出(Meningocele)和脊髓脊膜膨出(Myelomeningocele)^脑瘫和脑膜炎、中枢和周围神经系统损伤、神经系统肿瘤及盆腔手术(如巨结肠、高位肛门直肠畸形和舐尾部畸胎瘤等)损害支配膀胱和尿道的神经,也可引起小儿NB。

不同原因导致的NB患儿其下尿路功能异常的表现可能不同。

早期可出现各种膀胱功能异常的表现,以尿失禁最为常见。

晚期则出现膀胱壁肥厚、纤维组织増生、膀胱输尿管反流K肾脏萎缩。

主要原因是逼尿肌反射亢进(Detrusor hyperflexia)、逼尿肌-括约肌协同失调(detrusor sphincter dyssynergia , DSD)、逼尿肌无收缩及膀胱顺应性下降所导致的膀胱内高压等。

二诊断[3](图1)图1神经性膀胱诊断治疗流程图(一)询问病史重点了解与神经系统相关的情况,如:既往脊髓和盆腔的疾病或手术史,排便、排尿异常和下肢症状出现的年龄以及缓解或加重情况。

难治性排尿异常或排尿异常伴有排便异常(如:便秘和大便失禁)常提示有神经损害的因素存在。

(二)临床症状1.排尿异常可表现为:①尿急、尿频;②排尿困难、费力;③尿失禁,以混合性尿失禁和急迫性尿失禁多见,伴尿潴留者常表现为充溢性尿失禁;④尿潴留。

2•反复泌尿系感染。

3.排便异常部分患儿可以表现为不同程度的便秘和大便失禁,其特点为便秘和大便失禁同时存在。

小儿神经源性膀胱怎样治疗?*导读:本文向您详细介绍小儿神经源性膀胱的治疗方法,治疗小儿神经源性膀胱常用的西医疗法和中医疗法。

小儿神经源性膀胱应该吃什么药。

*小儿神经源性膀胱怎么治疗?*一、西医*1、治疗正如尚无单一的分类一样,迄今为止对神经源性膀胱的治疗也没有一种简便而单一的方法,常需要进行个体化的综合治疗。

1.原则不同患儿的治疗方案因病情可以完全不同,但又存在着一些根本的治疗原则:(1)保护肾功能。

(2)防止、控制尿路感染。

(3)尽量避免留置导尿和尿流改道。

(4)尽可能实现既能控制失禁又能基本排空膀胱和尿道,以改善患儿的生活质量。

2.方案患儿及其家长对治疗的理解和配合是治疗成功与否的关键,应对以下情况进行充分的了解,以合理选用治疗方案:(1)患儿的意识和智力情况。

(2)患儿是否具有治疗所需的能力,如是否能自行进行间歇性清洁导尿或排尿训练等。

(3)患儿和家长对神经源性膀胱及选用治疗方案的理解。

(4)患儿及家长的合作程度及其经济能力等。

3.非手术治疗根据Wein分类法决定的神经源性膀胱基本治疗原则,对临床治疗有较好的指导意义。

另外,也可将众多的治疗方法分为非手术和手术治疗两类。

非手术治疗包括:①导尿术;②药物治疗;③神经阻滞疗法;④其他方法如生物反馈技术、排尿训练等。

(1)导尿术:以导尿管引流尿液,是一种有长久历史的治疗手段,具有操作简便、效果好、经济等优点,至今仍被普遍应用。

主要包括留置导尿、无菌性间歇性导尿和间歇性清洁导尿(clear intermittent catheterization,CIC)。

由于传统的留置导尿法常易引起尿路感染,故多数情况下,主张首选间歇性清洁导尿。

①间歇性清洁导尿和无菌性间歇性导尿:对于任何不能自行排空膀胱的患儿均可考虑。

A.适应证:a.暂时性或永久性尿潴留。

b.逼尿肌反射亢进及膀胱逼尿肌、尿道外括约肌不协调。

c.有手术禁忌的膀胱出口梗阻者。

禁忌证为尿道畸形、严重尿道炎和尿道周围脓肿。