《临床输血学检验技术》2第三章 红细胞血型检测

- 格式:ppt

- 大小:292.50 KB

- 文档页数:51

临床输血学检验技术

输血学检验技术是指利用物理、化学、免疫学和生物技术,诊断及预防输血及其相关的疾病的综合技术。

输血学检验的技术包括对于输血受者的血液样本的检测,对血液产品的检测,血液保藏期间的监测,输血反应的诊断及致病细菌的侦测等。

二、检测对象

1.血液受者:输血学检验首先指对于血液受者的抗原——抗体及其免疫功能的检测,一般包括ABO血型鉴定,Rh血型鉴定,直接血型鉴定,自身抗体鉴定,Donath-Landsteiner试验,自身抗原的检测,以及核酸酶鉴定(NAT)等。

2.血液产品:输血学检验还指对于血液产品的检测,一般包括血液抗原的检测,血型鉴定,血液免疫学检测,血液产品的微生物检测,血液产品的重组DNA检测,血液储存期间的监测,血液成分分离技术,以及输血反应的诊断等。

三、应用

1.常规检测:这是临床上最常用的技术,主要用于血液受者的血液样本检测,血型鉴定,免疫学检验,Donath-Landsteiner试验,核酸酶鉴定(NAT)等。

2.实时检测:实时检测技术是指利用高通量、低成本的技术,实时鉴定血液受者的ABO血型、Rh血型、免疫特异性抗体及直接血型等。

3.精准医疗:精准医疗是指应用精准医疗技术,个体化诊疗,有

效指导输血,以提高血液质量,减少输血反应及其相关疾病的发生。

四、总结

输血学检验技术是一种综合的技术,可以有效检测和诊断输血及其相关疾病,以提供准确的诊断和有效的预防措施。

输血学检验技术日益发展,正在为临床实践提供更准确、更全面的检验服务。

《临床输血检验技术》课程标准课程名称课程类型理论课时教学场地要求任课教师要求临床输血检验技术课程代码YLCSXY B类课程总课时7250 实践课时22多媒体教室,中心血站、医院输血科具备扎实的临床输血理论知识,并具有临床输供血检验的工作经历。

一、课程定位本课程是高职高专医学检验技术专业的临床输血方向的专业限选课程。

本课程系统的讲述了安全献血、血型检测技术、输血相关感染病原学标志物检测、血液成分制备技术、血液及成分制品的管理与运输、临床输血流程、血液成分的临床应用、自体输血技术、输血不良反应、新生儿溶血病的实验室检查、临床输血管理等临床输血学检验的基础理论和基本技术。

通过本课程的学习使学生掌握输、供血的基本理论及基本技术。

本课程开设在第四学期,前导专业核心课程为《临床检验基础》、《微生物检验技术》、《免疫检验技术》,与本学期的《血液学检验技术》、《生物化学及检验技术》、《寄生虫检验技术》专业核心课程密切联系,为后续顶岗实习打下坚实基础。

二、课程目标1. 能力目标(1)能正确进行献血者的招募、教育和动员,并能采集血液。

(2)能正确进行献血者血液标本的检测;(3)能正确制备血液制品的。

(4)能够正确进行输血前血容性相关检测、新生儿溶血病的相关实验室检查、自体输血。

(5)能够指导临床合理用血。

2. 知识目标(1)具有采血、输血技术规范的基本知识;(2)知道采供血机构及其职责,输血安全的技术和管理保障;(3)知道临床输血基本条件的控制、室内质控与室间质评要求与操作。

3. 态度目标(1)具有高高尚的医德医风和团队合作精神;(1)树立实事求是、精益求精的职业意识;(2)培养分析问题、解决问题的能力。

三、课程设计1. 设计思想本课程以以工作过程为导向,按照献血员的教育、动员、招募T献血员体检T血液采集T血型及输血相关感染病原学标志物检测T血液成分制备T临床输血整个流程进行编排,在此基础上,对医疗卫生单位输血科(库)和中心血站工作环节与流程、工作任务进行了解构与重构,在强化现代输血的基本理论知识、相关的检测技术的同时,也介绍了血液辐照等输血新技术的应用,力求使课程内容与岗位工作任务对接,突出应用性、实践性和实用性的特点。

《临床输血检验技术》课程标准课程名称临床输血检验技术课程代码YLCSXY课程类型B类课程总课时72理论课时50 实践课时22教学场地要求多媒体教室,中心血站、医院输血科任课教师要求具备扎实的临床输血理论知识,并具有临床输供血检验的工作经历。

一、课程定位本课程是高职高专医学检验技术专业的临床输血方向的专业限选课程。

本课程系统的讲述了安全献血、血型检测技术、输血相关感染病原学标志物检测、血液成分制备技术、血液及成分制品的管理与运输、临床输血流程、血液成分的临床应用、自体输血技术、输血不良反应、新生儿溶血病的实验室检查、临床输血管理等临床输血学检验的基础理论和基本技术。

通过本课程的学习使学生掌握输、供血的基本理论及基本技术。

本课程开设在第四学期,前导专业核心课程为《临床检验基础》、《微生物检验技术》、《免疫检验技术》,与本学期的《血液学检验技术》、《生物化学及检验技术》、《寄生虫检验技术》专业核心课程密切联系,为后续顶岗实习打下坚实基础。

二、课程目标1.能力目标(1)能正确进行献血者的招募、教育和动员,并能采集血液。

(2)能正确进行献血者血液标本的检测;(3)能正确制备血液制品的。

(4)能够正确进行输血前血容性相关检测、新生儿溶血病的相关实验室检查、自体输血。

(5)能够指导临床合理用血。

2.知识目标(1)具有采血、输血技术规范的基本知识;(2)知道采供血机构及其职责,输血安全的技术和管理保障;(3)知道临床输血基本条件的控制、室内质控与室间质评要求与操作。

3.态度目标(1)具有高高尚的医德医风和团队合作精神;(1)树立实事求是、精益求精的职业意识;(2)培养分析问题、解决问题的能力。

三、课程设计1.设计思想本课程以以工作过程为导向,按照献血员的教育、动员、招募→献血员体检→血液采集→血型及输血相关感染病原学标志物检测→血液成分制备→临床输血整个流程进行编排,在此基础上,对医疗卫生单位输血科(库)和中心血站工作环节与流程、工作任务进行了解构与重构,在强化现代输血的基本理论知识、相关的检测技术的同时,也介绍了血液辐照等输血新技术的应用,力求使课程内容与岗位工作任务对接,突出应用性、实践性和实用性的特点。

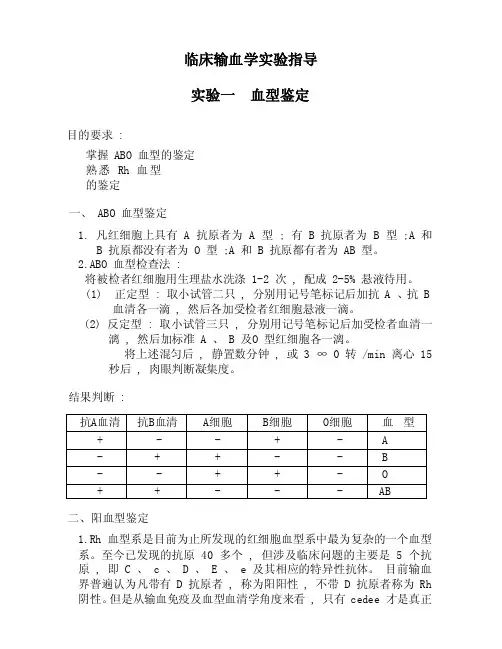

临床输血学实验指导实验一血型鉴定目的要求:掌握 ABO 血型的鉴定熟悉 Rh 血型的鉴定一、ABO 血型鉴定1. 凡红细胞上具有 A 抗原者为 A 型 ; 有 B 抗原者为 B 型 ;A 和B 抗原都没有者为 O 型 ;A 和 B 抗原都有者为 AB 型。

2.ABO 血型检查法 :将被检者红细胞用生理盐水洗涤 1-2 次 , 配成 2-5% 悬液待用。

(1)正定型 : 取小试管二只 , 分别用记号笔标记后加抗 A 、抗 B血清各一滴 , 然后各加受检者红细胞悬液一滴。

(2) 反定型 : 取小试管三只 , 分别用记号笔标记后加受检者血清一漓 , 然后加标准 A 、 B 及O 型红细胞各一漓。

将上述混匀后 , 静置数分钟 , 或 3 ∞ 0 转 /min 离心 15 秒后 , 肉眼判断凝集度。

结果判断:二、阳血型鉴定1.Rh 血型系是目前为止所发现的红细胞血型系中最为复杂的一个血型系。

至今已发现的抗原 40 多个 , 但涉及临床问题的主要是 5 个抗原 , 即 C 、 c 、 D 、 E 、 e 及其相应的特异性抗体。

目前输血界普遍认为凡带有 D 抗原者 , 称为阳阳性 , 不带 D 抗原者称为 Rh 阴性。

但是从输血免疫及血型血清学角度来看 , 只有 cedee 才是真正的 Rh 阴性者。

2.m 血型检查法一般情况下 ,Rh 血型鉴定中只进行 Rh(D) 定型。

遇有特殊情况时才进行 Rh 血型系中 5 个抗原的定型。

现售的 Rh(D) 抗血清大多为单克隆 IgM 型或 IgMdgG 型。

方法 :取小试管 1 支 , 用笔标记好后 , 加入 mI 抗 D 血清 1 滴 , 若为单克隆的 IgM 型或 IgMdgG抗血清 , 加 2%-5% 受检者红细胞盐水悬液 1 漓 , 混匀 ,3000r/min 离心 15 秒 , 肉眼观察凝集度。

若为 IgG 型血清 , 需加做 2% 受检者红细胞及菠萝酶液各 1 滴 , 混匀 , 置 37 ℃水浴 30 分钟 , 30 ∞ r/min 离心 15 秒 , 肉眼观察凝集度。

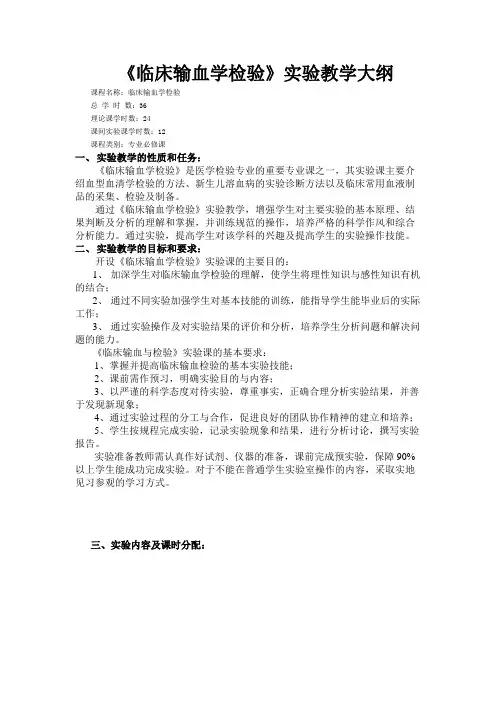

《临床输血学检验》实验教学大纲课程名称:临床输血学检验总学时数:36理论课学时数:24课间实验课学时数:12课程类别:专业必修课一、实验教学的性质和任务:《临床输血学检验》是医学检验专业的重要专业课之一,其实验课主要介绍血型血清学检验的方法、新生儿溶血病的实验诊断方法以及临床常用血液制品的采集、检验及制备。

通过《临床输血学检验》实验教学,增强学生对主要实验的基本原理、结果判断及分析的理解和掌握,并训练规范的操作,培养严格的科学作风和综合分析能力。

通过实验,提高学生对该学科的兴趣及提高学生的实验操作技能。

二、实验教学的目标和要求:开设《临床输血学检验》实验课的主要目的:1、加深学生对临床输血学检验的理解,使学生将理性知识与感性知识有机的结合;2、通过不同实验加强学生对基本技能的训练,能指导学生能毕业后的实际工作;3、通过实验操作及对实验结果的评价和分析,培养学生分析问题和解决问题的能力。

《临床输血与检验》实验课的基本要求:1、掌握并提高临床输血检验的基本实验技能;2、课前需作预习,明确实验目的与内容;3、以严谨的科学态度对待实验,尊重事实,正确合理分析实验结果,并善于发现新现象;4、通过实验过程的分工与合作,促进良好的团队协作精神的建立和培养;5、学生按规程完成实验,记录实验现象和结果,进行分析讨论,撰写实验报告。

实验准备教师需认真作好试剂、仪器的准备,课前完成预实验,保障90%以上学生能成功完成实验。

对于不能在普通学生实验室操作的内容,采取实地见习参观的学习方式。

三、实验内容及课时分配:四、教学内容与要求实验一 ABO及Rh血型鉴定【教学目标】1. 掌握ABO、Rh血型鉴定的原理、方法、结果判断。

2. 熟悉ABO、Rh血型鉴定意义。

3. 熟悉影响抗原抗体反应的因素。

4. 熟悉结果不一致的常见原因分析。

【教学内容】1.ABO血型鉴定2.Rh血型鉴定【教学方式】授课教师讲解实验目的、原理、方法,指导学生完成实验操作,组织课堂讨论及总结【学时数】3学时实验二交叉配血、不规则抗体筛选检查【教学目标】1. 掌握:低离子聚凝胺法交叉配血试验及不规则抗体检测的原理、方法、结果判读。

临床输血中的血型鉴定及其操作规范在临床输血过程中,确保血型鉴定的准确性十分重要,因为错误的血型鉴定可能导致严重的输血反应,甚至危及病人生命。

本文将介绍血型鉴定的方法和操作规范,以确保输血过程的安全性和可靠性。

一、血型鉴定的方法1. 凝集试验法凝集试验法是目前最常用的血型鉴定方法之一。

该方法通过将被测血液与相应的抗血清混合,观察是否出现凝集反应来确定血型。

根据是否出现凝集现象,可以快速鉴定血型。

2. 微柱凝集试验法微柱凝集试验法是一种比较敏感的血型鉴定方法,尤其适用于鉴定罕见血型。

该方法通过将被测血液和抗血清滴于玻璃片上,形成微柱,观察是否出现柱状凝集反应来确定血型。

3. 酶解试验法酶解试验法是一种通过酶解红细胞膜上的抗原来确定血型的方法。

这种方法适用于查找某些人工影响凝集试验结果的特殊情况,如溶血性疾病、大剂量输血后等。

二、血型鉴定的操作规范1. 标本采集在进行血型鉴定之前,必须准确采集被测者的血样。

血样的采集需严格按照规范操作,确保采集到新鲜、无异物污染的血液样品。

同时,应注意避免与其他标本混淆。

2. 试剂准备血型鉴定所需试剂必须经过检验合格,并按照指定方式储存和保存。

使用试剂前应查看试剂标签,确认试剂是否过期,以及储存条件是否符合要求。

3. 检验操作进行血型鉴定前应先根据检验流程和试剂使用说明书,确认所需试剂、标本和仪器是否齐全。

操作时应按照规定方法和顺序进行,避免操作失误。

同时,需注意保持操作环境的清洁和无菌。

4. 结果判读血型鉴定结果的判读应由专业人员进行,在判读结果时必须严格按照检测方法和标准进行操作。

为避免误判,可采用双人核对或复检的方式,确保结果的准确性。

5. 结果报告血型鉴定结果报告应详细、准确,包括被测者的血型、鉴定方法和结果判读依据等信息。

报告中应标明鉴定者和报告日期,并保存相关的原始数据和记录,以备查验和核查。

三、血型鉴定的注意事项1. 检验仪器的维护和校准对于使用自动化设备进行血型鉴定的实验室,需要定期对设备进行维护和校准,确保设备的正常运行和结果的准确性。

临床输血学检验技术知到章节测试答案智慧树2023年最新浙江中医药大学第一章测试1.下列哪项为输血发展的趋势之一()。

参考答案:采供血集中化2.乙型肝炎病毒是威胁输血安全的主要病毒之一,原因是()。

参考答案:普通人群中乙肝感染率很高3.临床合理输血的主要原则是()。

参考答案:避免一切不必要的输血4.以下哪个方面不属于献血者登记记录的内容()。

参考答案:临床医院用血计划5.以下哪个措施可以加强献血者资料的保密()。

参考答案:提供一定的地方保证献血者与工作人员的谈话不被第三者听到第二章测试1.抗原的特点是()。

参考答案:均具有反应原性2.产生红细胞抗体的细胞是()。

参考答案:浆细胞3.能够通过胎盘的免疫球蛋白是()。

参考答案:IgG4.做正反定型的血型系统有()。

参考答案:ABO5.A3最主要的血清学特征是()。

参考答案:与抗-A试剂混合凝集外观6.只与成人红细胞出现凝集反应,与脐带血红细胞无凝集反应,抗体特异性最大可能是()。

参考答案:抗-I7.IgM类免疫球蛋白的结构是()。

参考答案:五聚体第三章测试1.HNA-1抗体、HNA-2a抗体与下列哪种疾病或输血不良反应无关()。

参考答案:溶血性输血反应2.关于新生儿同种免疫性粒细胞减少症与HNA的关系,不正确的是()。

参考答案:与HNA-4a抗体无关3.HLA复合体位于()。

参考答案:第6号染色体4.属于非经典HLA-I类基因的是()。

参考答案:HLA-F位点5.关于HLA-Ⅰ类分子结构,不正确的是()。

参考答案:β2m通过共价键与及α1,α2及α3相互作用,保持HLA-I类分子构象稳定6.目前发现与输血相关性急性肺损伤无关的HNA是()。

参考答案:HNA-4a 抗体7.HLA-II类分子胞外区的结构特点是()。

参考答案:α1、β1相结构域共同作用组成肽结合槽第四章测试1.ABO血型次侧不合可能导致血小板输注疗效下降的原因是()。

参考答案:者抗-A和(或)抗-B可能和受者血清中的可溶性A/B物质结合形成抗原抗体复合物,后者可以通过Fc受体结合至血小板表面2.哪项结果可判定血小板输注无效()。

临床输血检查方法引言概述:临床输血检查是指在进行输血治疗前,通过一系列的检查方法对受血者和供血者进行评估,以确保输血过程的安全性和有效性。

本文将详细介绍临床输血检查的五个部分,包括供血者血型鉴定、供血者传染病筛查、受血者血型鉴定、受血者免疫抗体筛查和交叉配血试验。

一、供血者血型鉴定:1.1 ABO血型鉴定:通过检测供血者的红细胞表面抗原和血浆中的抗体,确定其属于A型、B型、AB型或O型血。

1.2 Rh血型鉴定:检测供血者红细胞表面的Rh抗原,判断其是否具有Rh阳性或Rh阴性血型。

1.3 其他血型鉴定:对供血者进行其他重要血型的鉴定,如Kell血型、Duffy血型等,以确保输血的准确性和安全性。

二、供血者传染病筛查:2.1 乙肝病毒筛查:通过检测供血者血清中的乙肝表面抗原(HBsAg)、乙肝核心抗体(HBcAb)和乙肝表面抗体(HBsAb),确定其是否感染乙肝病毒。

2.2 艾滋病病毒筛查:通过检测供血者血清中的人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体和抗原,确定其是否感染艾滋病病毒。

2.3 梅毒筛查:通过检测供血者血清中的梅毒螺旋体特异性抗体,确定其是否感染梅毒。

三、受血者血型鉴定:3.1 ABO血型鉴定:与供血者血型鉴定相同,通过检测受血者的红细胞表面抗原和血浆中的抗体,确定其血型。

3.2 Rh血型鉴定:与供血者血型鉴定相同,检测受血者红细胞表面的Rh抗原,判断其是否具有Rh阳性或Rh阴性血型。

3.3 其他血型鉴定:根据受血者的具体情况,进行其他重要血型的鉴定,以确保输血的准确性和安全性。

四、受血者免疫抗体筛查:4.1 抗人球蛋白试验:通过将受血者血清与已知血型的人球蛋白混合,观察是否发生凝集反应,判断受血者是否存在免疫抗体。

4.2 直接抗人球蛋白试验:通过将受血者红细胞与抗人球蛋白血清混合,观察是否发生凝集反应,进一步确认受血者的免疫抗体类型。

4.3 间接抗人球蛋白试验:通过将受血者血清与已知抗体型的人球蛋白混合,观察是否发生凝集反应,确定受血者的免疫抗体类型。