《十首足矣》导学案

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

十首足矣(推荐5篇)第一篇:十首足矣《十首足矣》教学要求:1指导学生速读的方法。

2发掘所选唐诗所蕴涵的人性美和人文关怀。

3领悟本文质朴的语言,深邃的思想,独特的视角。

教学重点:通过速读领悟文章的内涵。

文章形式与内涵的统一。

教学难点:文章形式和内涵的统一。

教学过程:1.速读全文,回答问题要求学生合上书本来复述十首诗的作者、题目和内容。

它们分别是:孟郊的《游子吟》杜牧的《清明》李白的《静夜思》王之涣的《登鹳雀楼》孟浩然的《春晓》李绅的《悯农》李白的《朝发白帝城》贺之章的《回乡偶书》可以选部分同学进行比赛,看谁记得快,记得牢,记得准。

2.理清文章结构。

文章分为三个部分:第一部分(第1自然段),由香港“最受欢迎唐诗选举”展开话题。

唐诗内容丰富,形式多样,从成千上万首唐诗中选出的10首,可谓名篇精品。

为什么这10首会受到欢迎,原因何在?由此引出下文。

第二部分(第2~10自然段),依次引录10首唐诗,评析其中所蕴涵的人性美。

从文中可以看出,作者对这10首唐诗的意境,最为推崇的是名列榜首的孟郊的《游子吟》。

因为诗中所歌颂的已不是单纯的狭义的母爱,而是诗中所蕴涵的对纯真人性的眷念与向往,并呼吁人们“保留一段热肠一片温情,不能见利而忘义,不能丧失良知”。

“慈母”这一诗歌意想所承载的思想内涵经过作者的阐释,显得更形象、更博大、更具体。

第3自然段,作者列举了报上所载的“一些令人难堪令人恶心乃至令人发指的报道”,从独特的视角做出假设——如果这些恶人读过一点唐诗,“引发出哪怕些微的感到与审美愉悦”,人性就不至于沦落到如此地步。

言辞中对唐诗所能产生的陶冶、教化作用予以充分的肯定。

这两段是作者着墨的重点,《游子吟》中所蕴涵的崇高人性美与报道中丧失人性的恶性相对照,更显出人性的珍贵与伟大。

接下来的9首,作者边录边析。

无论是《清明》中的绵绵人情,《静夜思》中的乡恋之情,还是《登鹳雀楼》、《乐游原。

中对人生的追求和彻悟,以及另外几首诗中对落花的怜惜、对野草的赞美、对劳动者挥洒汗水的关切……无不源于人世间最朴素、最纯真、最美好的人性。

一、十首唐诗中,详略是如何安排的?。

二、重点句子和段落的分析:1、“我想不用解释,大家都懂得这是一首歌颂母爱的诗。

但这首语言(B)的诗歌为什么在经历了千年的(A)后,至今仍具有最强烈的感染力。

要理解这一奥秘,我们就必须体会到人生在世,广义而言,无人不在羁旅之中,旅途中人(C)着眼于前程,特别是实利,却不能不有所(D),(E)保留一段热肠一片温情,(F)见利忘义,(G)丧失良知人道,因而那‘慈母’所构成的意象便超越了狭义的生母,而象征着孕育抚养调教指引人我们个体生命的所有在外因素,使我们对个体与他人与群众的和谐,产生出一种向往,引发出切实的努力。

”(1)请在括号中填上正确的词语:A B C D E F G (2)这段文章是针对哪一首诗歌发的议论?。

(3)这首诗的本意是写什么的?。

(4)香港人为什么把这首诗歌列在榜首?。

(5)作者在这里把人生比作什么?。

(6)请你默写这首诗。

(7)这首诗的作者是哪个朝代的谁?。

(8)解释“羁旅”的本意。

2、联系上下文,说说下面这段文字的作用和意义。

“这首诗为什么荣列亚军?难道仅仅是因为如画如乐、明丽清新?我以为其中也蕴涵着一种温馨的人性,在‘行人’与‘牧童’的亲合之中,体现出一种对人生乐趣的健康追求。

能进入这个诗境的人,他忍心将那牧童绑标以谋求一己的私欲么?”(1)这首诗,具体指哪首诗?。

(2)这段文字的作用和意义,是:(3)请你默写这首诗。

3、“乡土之恋,是一种最基本的人情,乡土往往决定了自己的人种属性、民族血缘、家庭谱系,乡恋之情会使我们意识到个体血脉与他人群体的承续关系,‘父老乡亲’构成了一个固定的语汇,很难想像对李白这首千古绝唱的怀乡诗有所感悟的人,会自己居华屋食佳肴而将老父老母驱入猪圈掷以残羹!”(1)这里作者的“乡土之恋”,是从哪一首中感悟到的?。

(2)请你默写这首诗。

三、课堂检测。

1、根据意思写出成语。

(1)头发直竖,形容愤怒到极点。

()(2)对应该关心注意的事情毫不关心,置之不理。

《十首足矣》5《十首足矣》科目:语文班级:14升学课型:新授课时:第五课时备课人:苏大丽李华君备课时间:3.14 学生姓名:学习目标:1知识目标:熟读全文,在理解的基础上背诵十首唐诗。

2能力目标:能从新的角度来体验、感悟这十首唐诗。

3情感目标:引导学生对真善美的追求。

重点:通读全文,在理解的基础上背诵十首唐诗。

难点:能从新的角度来体验、感悟这十首唐诗。

一、复习提问,导入新课。

二、通读全文,思考问题。

1、“在体味到人生有层楼可上的同时,又深知人生的有限,以一种彻悟的心态维系一种进退的度数,吃透了这两首诗的精髓的人,又有哪位会短视到谋取近利而不顾廉耻、妄想永葆荣华而贪得无厌呢?”(1)这里的两首诗是指哪两首?。

(2)这两首唐诗表达出怎么样的意境?。

(3)解释词语。

度数。

2、“我想一个多少能从这些诗句中感受到对落花这种最低等生物的怜惜、对野草这各最卑微事物枯荣的关切以及对最普通的劳动者汗珠的珍惜的美好情愫的人,他是决计不可能对活泼的粗暴戕害的。

”(1)解释词语:戕害:;情愫:。

(2)“最低等生物”是指什么?。

(3)“最卑微事物”是指什么?。

(4)“最普通的劳动者的汗珠”是从哪里引发出来的?。

(5)这段话表达了作者怎么样的思想感情?。

3、“一是把我们引到大自然的奇瑰怀抱中,一是将我们导入人世间最朴素的人情中,反复咏诵这样一此明白如画而又美不胜收的诗句,我们灵魂上纵有厚尘积垢,总也能涤出一些真善美来吧?”(1)“一是把我们引到大自然的奇瑰怀抱中”,是从哪一首中引发出来的?。

(2)描绘了怎么样的“大自然的”景象?。

(3)“一是将我们导入人世间最朴素的人情中”是从哪一诗中引发出来的?。

(4)写出了怎么样的情愫?。

(5)由此,说明了什么?。

三、阅读最后一段课文:(1)作者为什么在文中首首俱录这十首唐诗?是因为这十首唐诗为人们不了解吗?。

(2)“唱卡拉OK搓麻将‘抓黑叉’跳迪斯科练气功算命遛鸟养鱼喂猫饲狗再没有闲空吗?”一句一口气说下来,是不是太急了?能在中间加上一些缓冲一下的标点吗?应该怎么样加上去?作者为什么要这样写下来?。

今年春节期间有一个宏扬中国传统文化的节目,非常火爆,它的观众上到九十九,下到刚会走,激起了人们对中华传统文化的热爱。

这个节目就是由中国教育部、国家语委和中央电视台联合举办的《中国诗词大会》,在这个节目中,我们体味到中化诗词的魅力,尤其是唐诗的魅力。

可有一个人却说,读唐诗不必太多,十首足矣。

他为什么要这么说?这十首唐诗又是哪十首,让我们一起走进刘心武的《十首足矣》板书:十首足矣下面我们一起来看我们今天的学习任务:根据课下的预习,谁能给大家介绍一下作者相关情况?初步感知1、“十首”诗是哪十首,作者是谁?3、作者的目的是向我们推荐这十首诗吗?作者的目的到底是什么呢?带着这个问题,我们一起细细品读课文。

品悟鉴赏首先我们先来品读这十首唐诗。

一、听着这首诗,你的脑海里浮现出一幅什么样的画面?无论想到的什么画面,这个画面一定是你记忆中最深刻的记忆,最能温暖你,让你感动。

下面我们来思考:1、《游子吟》为什么被列为榜首?●这是一首歌颂母爱的诗。

●作者新颖独特的理解:人生在世,犹如一场旅行,我们在追逐名利的同时,脑海中却始终有一幅幅让人感动的画面温暖着我们●那“慈母”所构成的意象便超越了狭义的生母,而象征着孕育抚养调教指引了我们个体生命的所有外在因素我们在接受社会对我们的孕育抚养调教的同时,也情着一颗感恩的,去指引滋养他人,将这份温情传递给他人,传递给整个社会。

这是《游子吟》名列榜首的原因。

二、师背诵,然后提问:这首诗为什么荣列亚军?●大众理解:如画如乐,明丽清新●作者理解:其中也蕴涵着一种温馨的人性●体现出一种人生乐趣的健康追求这个小牧童没有害怕,没有说:“我妈说了,不要和陌生人说话”,而是热情指引,这在我们这个天天教育孩子别被各种骗伤害的社会,是多么的令人神往。

这种无条件信任,无条件的热心帮助,和陌生人和谐相处,正是我们需要的,渴求的,这些理由,《清明》能不荣列亚军吗?三、生齐背诵这首诗为什么能够上榜?且被作者单独列为一段品悟?乡土之恋,是一种最基本的人性,乡土往往决定了自己的人种属性、民族血缘、家庭谱系,乡恋之情会使我们意识到个体血脉与他人与群体的承续关系,“父老乡亲”构成了一个固定的词汇●游子在外,相同的肤色,熟悉的乡音,一样的姓氏,让人备感亲切,思乡是溶在我们骨子里的情怀,是我们血脉相承的财富,从不需要想起,也从不会忘记。

《十首足矣》科目:语文班级:14升学课型:新授课时:第一课时备课人:苏大丽李华君备课时间:3月10日学生姓名:学习目标:1知识目标:背诵十首唐诗,理解十首唐诗蕴含的人性美和人文关怀。

2能力目标:欣赏课文独特的视角,理解作者倡导人们注重传统文化精华的用心。

3情感目标:引导学生读唐诗、悟唐诗启发学生对真、善、美的追求,提高学生对中华民族文化精华的认识,培养学生对中华民族传统文化热爱的情感。

重点:从诗意和诗境上理解十首唐诗。

难点:把唐诗的解读和对现实的剖析联系起来,从人性的角度感悟十首唐诗。

一、作家及其作品简介刘心武当代著名作家,著《我爱每一片绿叶》、《如意》、《立体交叉桥》、《钟鼓楼》、《班主任》等作品,其作品重在透视人生、人心和人性,“以人为中心”。

认为文学锻炼人的灵魂,使心灵趋向美好,其根本在于巩固与发展人的良知,不是抽象意义上的观念的爱,而是人类成长中的高度的文明的自觉性,一种更宽广更深刻更辩论意义上的爱,他几乎把这一观念执着地贯彻在其大部分作品中。

二、析题《十首足矣》1、哪十首?、、、、、、、、2、为什么是这十首诗?。

3、它们是怎样产生的?。

4、“足矣”意思是。

三、分析课文1、《游子吟》作者(1)诗中回忆了母亲的慈爱,歌颂了。

(2)为何把《游子吟》列在榜首?。

(3)作者在这里把人生比作什么?为什么这样比?。

(4)作者悟出了什么?(找出课文原句)。

2、《清明》作者(1)这首诗中描写了与、之间的亲切和谐相待。

(2)此诗为何荣列亚军?难道仅仅是因为如画如乐、明丽清新?。

(3)作者悟出了什么?。

3、《静夜诗》作者(1)这首诗写诗人在寂静的夜晚的感受,是对、之恋。

(2)课文中是如何定义“乡土之情”的?。

(3)作者在这首诗中为何对“乡土之情”引发新的感悟?。

四、课堂小结本文作者结合自身的生活体验和人们对诗歌的大众化理解为基础,从新颖的角度对十首唐诗进行了读和悟,说出了作者自己的看法,给人以耳目一新的理解和感受,从心灵上、精神上给我们上了一堂丰富的精神熏陶课。

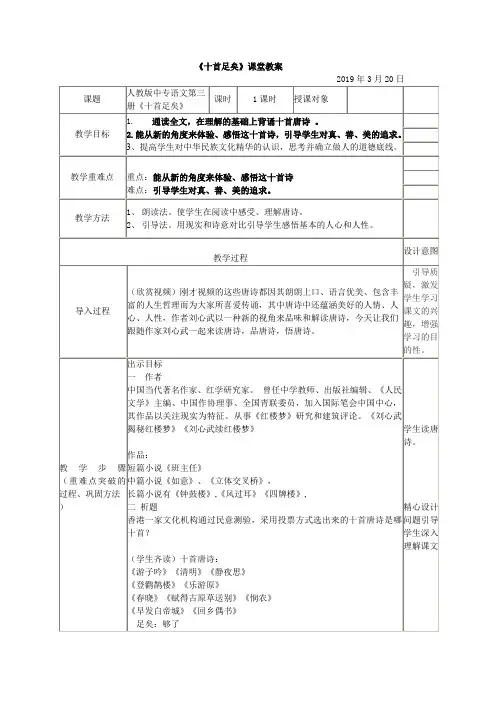

教案

欣赏课文独特的视角理解作者倡导人们注重传统文化精华

的用心。

引导学生读唐诗、悟唐诗、启发学生对真、善、美的追求提

高学生对中华民族文化精华的认识培养学生对中华民族传

统文化热爱的情感。

把握作者写作意图和行文特色结合现实理解文章主旨。

本单元的教学主题为传承文明的火炬对学生进行传统文化教育。

唐诗承续了源远流长的华夏文明《十首足矣》中作者刘心武从人性化的视角剖析了古典文学精华对个体灵魂的净化作用将古典文学与现实生活紧密的结合起来,表达了对美好人性与和谐社会的渴望。

作者高举人性的大旗从思想、情感、志向等多方面贬斥了假、恶、丑弘扬了真、善、美平凡的语言里流淌着深情与真诚。

在社会竞争如此激烈的今天它将引发中职学生对人际交往、价值取向、从业道德等诸多问题的思考并促使其作出正确的抉择是教师对学生开展人文教育进行德育渗透的优秀读本。

同学们如果把灿烂的五千年华夏文明比作一顶绚丽的皇冠那么唐诗无疑是这顶皇冠上最耀眼的一颗明珠。

今天作家刘心武又一次告诉我们读诗能陶冶情操读诗能提高修养我们应读一点唐诗,背一点唐诗,品一点唐诗,悟一点唐诗,不必太多,十首足矣!让我们一起走进《十首足矣》。

较为简明。

作者认为选出来的这十首唐诗凝聚着中华民族传统文化中最值得珍惜和传承的精华也代表中华民族对美的追求所达到的一种全人类必须仰望的高度。

作为炎黄子孙应当以此为荣,并吸取其中精华。

但现实生活中的许多人和事物却与此相背,令人痛惜。

因此作者发自内心的呼吁希望人们能从这十首常诵常新的唐诗中感悟到基本的人性、人情,从中汲取精华,熏陶人的心灵努力使自己成为一个对社会有用的人。

一、十首唐诗中,详略是如何安排的?。

二、重点句子和段落的分析:

1、“我想不用解释,大家都懂得这是一首歌颂母爱的诗。

但这首语言(B)的诗歌为什么在经历了千年的(A)后,至今仍具有最强烈的感染力。

要理解这一奥秘,我们就必须体会到人生在世,广义而言,无人不在羁旅之中,旅途中人(C)着眼于前程,特别是实利,却不能不有所(D),(E)保留一段热肠一片温情,(F)见利忘义,(G)丧失良知人道,因而那‘慈母’所构成的意象便超越了狭义的生母,而象征着孕育抚养调教指引人我们个体生命的所有在外因素,使我们对个体与他人与群众的和谐,产生出一种向往,引发出切实的努力。

”

(1)请在括号中填上正确的词语:A B C D E F G (2)这段文章是针对哪一首诗歌发的议论?。

(3)这首诗的本意是写什么的?。

(4)香港人为什么把这首诗歌列在榜首?。

(5)作者在这里把人生比作什么?。

(6)请你默写这首诗。

(7)这首诗的作者是哪个朝代的谁?。

(8)解释“羁旅”的本意。

2、联系上下文,说说下面这段文字的作用和意义。

“这首诗为什么荣列亚军?难道仅仅是因为如画如乐、明丽清新?我以为其中也蕴涵着一种温馨的人性,在‘行人’与‘牧童’的亲合之中,体现出一种对人生乐趣的健康追求。

能进入这个诗境的人,他忍心将那牧童绑标以谋求一己的私欲么?”

(1)这首诗,具体指哪首诗?。

(2)这段文字的作用和意义,是:

(3)请你默写这首诗。

3、“乡土之恋,是一种最基本的人情,乡土往往决定了自己的人种属性、民族血缘、家庭谱系,乡恋之情会使我们意识到个体血脉与他人群体的承续关系,‘父老乡亲’构成了一个固定的语汇,很难想像对李白这首千古绝唱的怀乡诗有所感悟的人,会自己居华屋食佳肴而将老父老母驱入猪圈掷以残羹!”

(1)这里作者的“乡土之恋”,是从哪一首中感悟到的?。

(2)请你默写这首诗。

三、课堂检测。

1、根据意思写出成语。

(1)头发直竖,形容愤怒到极点。

()

(2)对应该关心注意的事情毫不关心,置之不理。

()

(3)形容狠毒凶残到了极点,一点人性也没有了。

()

(4)头发竖起,脊梁骨发冷,形容很害怕的样子。

()

2、词语书写全部正确的一项是()

A、羁旅眷念

B、欧打颟顸

C、情愫戕害

D、虐待佳肴

四、课堂小结。

本节课主要对前三首诗作了解释,这三首诗也是作者重点阐述的内容,希望同学们能从新的角度来体验、感悟这三首唐诗。

五、布置作业。

1、完成学案。

2、默写这三首诗。

《十首足矣》答案

一、第一首《游子吟》,第二首《清明》,第三首《静夜诗》较详细;其余较略。

通过精读比较,我们可以发现,前三首都单独成段,谈论的是最基本的人性,也是作者要重点,主要谈的问题;后几首谈的是人生观,价值观,世界观,审美观,等等。

都两首安排在同一段中。

相对来说,较为简明。

二、

(1)A传诵B质朴C固然D眷念E不能不F不能G 不能

(2)是针对《游子吟》这首诗歌发的议论。

(3)游子歌颂慈母。

(4)因这是歌颂母爱的诗。

作者认为,人生在世,无人不在羁旅之中。

诗中的慈母,所构成的意象,早已超越了狭义的生母,而象征着孕育抚养、调教、指引我们个体生命的所有的外在因素。

使我们对个体与他人群体的和谐,产生出一种向往,引发出切实的努力。

因此,有此同感的人,必能领悟此诗的内涵。

(5)从诗的本意引申发挥到了整个人生,将人生比作羁旅,从而使得狭义的慈母扩展到了孕育抚养调教我们的所有的外在因素。

(6)慈母手中线,游子身上衣。

临行密密缝,意恐迟迟归。

谁言寸草心,报得三春晖!(7)唐代的孟郊。

(8)长久居住他乡。

(2)这段文字的作用和意义,是:作者由现实中的一些令人愤慨的事件中想到诗歌中表现出来的温馨人性,认为那是人们应当具备的最基本的品质。

杜牧的《清明》“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

” 李白的《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

”

作恶者缺乏最基本的人性。

如果能从这此唐诗中感到一丝的感动与审美愉悦,也就会对人生的乐趣有健康的追求,也就不会做出那些没有人性、谋求一已私利的罪恶行径了。

)

三、(1)令人发指、(2)漠不关心(3)丧尽天良(4)毛骨悚然

四、B。