十首足矣第1课时

- 格式:pptx

- 大小:1.30 MB

- 文档页数:33

新课标选修一语文第一课

新课标选修一语文第一课,我们首先会接触到的是中国古代文学的瑰宝——《诗经》。

《诗经》是中国古代第一部诗歌总集,它收录了西

周初年至春秋中叶大约五百年间的诗歌作品,共计305篇。

这些诗歌

分为“风”、“雅”、“颂”三个部分,其中“风”指的是地方民歌,“雅”包括了宫廷乐歌和一些政治讽刺诗,“颂”则主要是祭祀用的

乐歌。

在这一课中,我们将重点学习《诗经》中的“风”部分,尤其是其中

的《关雎》和《桃夭》两首诗。

《关雎》是《诗经》的开篇之作,它

以和鸣的雎鸠鸟为象征,表达了对和谐美满婚姻的向往。

诗中“关关

雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

”这几句,不仅描绘了一幅

宁静美好的自然景象,也寄托了诗人对理想伴侣的渴望。

《桃夭》则是一首描写女子出嫁的诗,诗中“桃之夭夭,灼灼其华”

用桃花的鲜艳来比喻新娘的美丽,表达了对新娘的赞美和对婚姻生活

的美好祝愿。

通过学习这两首诗,我们不仅能够欣赏到古代诗歌的韵律美和意境美,还能够了解到古代社会的风俗习惯和人们的情感表达方式。

同时,这

也是一次对古代文学经典的深入阅读和理解,有助于我们更好地把握

中国古代文学的精髓。

在教学过程中,我们还会引导学生进行诗歌的朗读和背诵,通过反复

的诵读来感受诗歌的节奏和韵律,加深对诗歌内容的理解。

此外,我

们还会组织学生进行小组讨论,鼓励他们分享自己对诗歌的理解和感受,以及诗歌中所蕴含的文化内涵和历史背景。

通过这一课的学习,我们希望学生能够对《诗经》有一个初步的认识和了解,同时也能够激发他们对中国古代文学的兴趣和热爱。

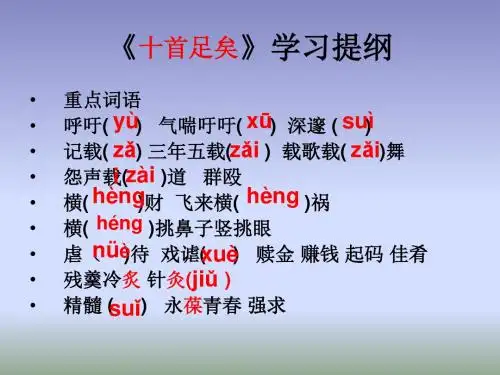

十首足矣(推荐5篇)第一篇:十首足矣《十首足矣》教学要求:1指导学生速读的方法。

2发掘所选唐诗所蕴涵的人性美和人文关怀。

3领悟本文质朴的语言,深邃的思想,独特的视角。

教学重点:通过速读领悟文章的内涵。

文章形式与内涵的统一。

教学难点:文章形式和内涵的统一。

教学过程:1.速读全文,回答问题要求学生合上书本来复述十首诗的作者、题目和内容。

它们分别是:孟郊的《游子吟》杜牧的《清明》李白的《静夜思》王之涣的《登鹳雀楼》孟浩然的《春晓》李绅的《悯农》李白的《朝发白帝城》贺之章的《回乡偶书》可以选部分同学进行比赛,看谁记得快,记得牢,记得准。

2.理清文章结构。

文章分为三个部分:第一部分(第1自然段),由香港“最受欢迎唐诗选举”展开话题。

唐诗内容丰富,形式多样,从成千上万首唐诗中选出的10首,可谓名篇精品。

为什么这10首会受到欢迎,原因何在?由此引出下文。

第二部分(第2~10自然段),依次引录10首唐诗,评析其中所蕴涵的人性美。

从文中可以看出,作者对这10首唐诗的意境,最为推崇的是名列榜首的孟郊的《游子吟》。

因为诗中所歌颂的已不是单纯的狭义的母爱,而是诗中所蕴涵的对纯真人性的眷念与向往,并呼吁人们“保留一段热肠一片温情,不能见利而忘义,不能丧失良知”。

“慈母”这一诗歌意想所承载的思想内涵经过作者的阐释,显得更形象、更博大、更具体。

第3自然段,作者列举了报上所载的“一些令人难堪令人恶心乃至令人发指的报道”,从独特的视角做出假设——如果这些恶人读过一点唐诗,“引发出哪怕些微的感到与审美愉悦”,人性就不至于沦落到如此地步。

言辞中对唐诗所能产生的陶冶、教化作用予以充分的肯定。

这两段是作者着墨的重点,《游子吟》中所蕴涵的崇高人性美与报道中丧失人性的恶性相对照,更显出人性的珍贵与伟大。

接下来的9首,作者边录边析。

无论是《清明》中的绵绵人情,《静夜思》中的乡恋之情,还是《登鹳雀楼》、《乐游原。

中对人生的追求和彻悟,以及另外几首诗中对落花的怜惜、对野草的赞美、对劳动者挥洒汗水的关切……无不源于人世间最朴素、最纯真、最美好的人性。

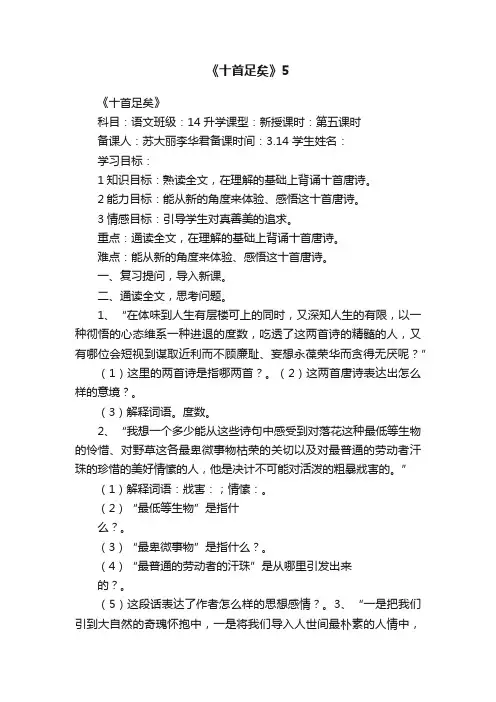

《十首足矣》5《十首足矣》科目:语文班级:14升学课型:新授课时:第五课时备课人:苏大丽李华君备课时间:3.14 学生姓名:学习目标:1知识目标:熟读全文,在理解的基础上背诵十首唐诗。

2能力目标:能从新的角度来体验、感悟这十首唐诗。

3情感目标:引导学生对真善美的追求。

重点:通读全文,在理解的基础上背诵十首唐诗。

难点:能从新的角度来体验、感悟这十首唐诗。

一、复习提问,导入新课。

二、通读全文,思考问题。

1、“在体味到人生有层楼可上的同时,又深知人生的有限,以一种彻悟的心态维系一种进退的度数,吃透了这两首诗的精髓的人,又有哪位会短视到谋取近利而不顾廉耻、妄想永葆荣华而贪得无厌呢?”(1)这里的两首诗是指哪两首?。

(2)这两首唐诗表达出怎么样的意境?。

(3)解释词语。

度数。

2、“我想一个多少能从这些诗句中感受到对落花这种最低等生物的怜惜、对野草这各最卑微事物枯荣的关切以及对最普通的劳动者汗珠的珍惜的美好情愫的人,他是决计不可能对活泼的粗暴戕害的。

”(1)解释词语:戕害:;情愫:。

(2)“最低等生物”是指什么?。

(3)“最卑微事物”是指什么?。

(4)“最普通的劳动者的汗珠”是从哪里引发出来的?。

(5)这段话表达了作者怎么样的思想感情?。

3、“一是把我们引到大自然的奇瑰怀抱中,一是将我们导入人世间最朴素的人情中,反复咏诵这样一此明白如画而又美不胜收的诗句,我们灵魂上纵有厚尘积垢,总也能涤出一些真善美来吧?”(1)“一是把我们引到大自然的奇瑰怀抱中”,是从哪一首中引发出来的?。

(2)描绘了怎么样的“大自然的”景象?。

(3)“一是将我们导入人世间最朴素的人情中”是从哪一诗中引发出来的?。

(4)写出了怎么样的情愫?。

(5)由此,说明了什么?。

三、阅读最后一段课文:(1)作者为什么在文中首首俱录这十首唐诗?是因为这十首唐诗为人们不了解吗?。

(2)“唱卡拉OK搓麻将‘抓黑叉’跳迪斯科练气功算命遛鸟养鱼喂猫饲狗再没有闲空吗?”一句一口气说下来,是不是太急了?能在中间加上一些缓冲一下的标点吗?应该怎么样加上去?作者为什么要这样写下来?。

十首足矣教案教案标题:十首足矣教案教学目标:1. 培养学生欣赏音乐的能力,提高音乐素养。

2. 通过学习十首不同风格的音乐作品,拓宽学生对音乐的认知和理解。

3. 培养学生的音乐表达能力,提高其演奏技巧和表演能力。

教学内容:1. 十首不同风格的音乐作品,包括古典音乐、流行音乐、民族音乐等。

2. 音乐欣赏和分析。

3. 演奏和表演技巧的训练。

教学步骤:第一课:介绍音乐作品和风格1. 引入:通过播放一段音乐,激发学生对音乐的兴趣。

2. 介绍十首不同风格的音乐作品,包括作曲家、演奏者等相关信息。

3. 学生分组,每个小组选择一首作品进行深入研究。

第二课:音乐欣赏和分析1. 学生小组展示他们选择的音乐作品,分享他们的研究成果。

2. 教师引导学生进行音乐欣赏和分析,包括乐曲结构、旋律、和声、节奏等方面的讨论。

3. 学生个人或小组完成对所选音乐作品的分析报告。

第三课:演奏技巧的训练1. 介绍乐器演奏技巧的基本要点,包括正确的姿势、手指运动等。

2. 学生根据自己的兴趣和能力选择一首作品进行演奏训练。

3. 教师给予学生个别指导和建议,帮助他们提高演奏技巧。

第四课:表演准备1. 学生个人或小组进行表演准备,包括舞台表演技巧、音乐表达等方面的训练。

2. 学生之间进行互相欣赏和评价,提出改进意见。

第五课:音乐表演1. 学生进行音乐表演,展示他们的演奏和表演技巧。

2. 教师和同学们给予学生表演的评价和鼓励。

教学评价:1. 学生对音乐作品的分析报告。

2. 学生的演奏和表演表现。

3. 学生对其他同学表演的评价和反馈。

教学资源:1. 音乐作品的录音或视频资源。

2. 乐器和演奏教材。

3. 学生研究报告的模板。

教学延伸:1. 邀请专业音乐家或乐团来校进行音乐会,让学生有机会观摩专业表演。

2. 组织学生参加音乐比赛或演出,锻炼他们的演奏和表演能力。

通过这个教案,学生将有机会接触和学习不同风格的音乐作品,培养他们的音乐欣赏能力和表演技巧。

同时,通过小组合作和互相欣赏评价,培养学生的团队合作精神和批判性思维能力。

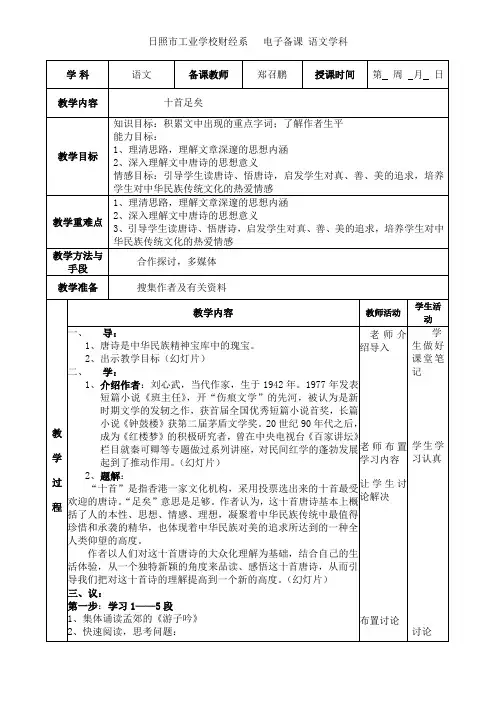

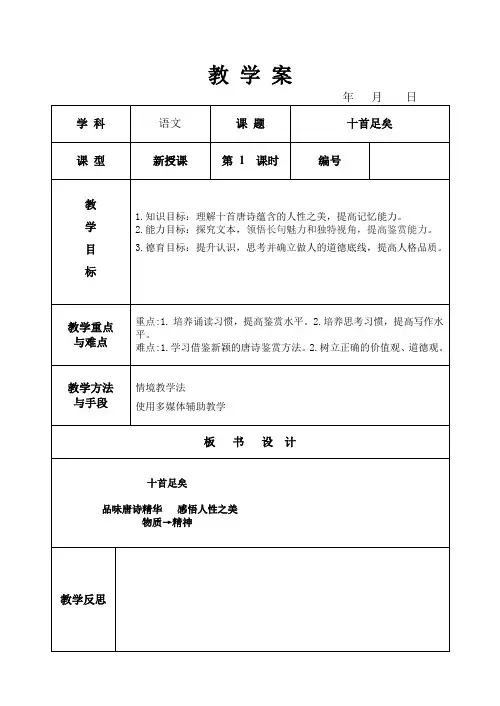

《十首足矣》科目:语文班级:14升学课型:新授课时:第一课时备课人:苏大丽李华君备课时间:3月10日学生姓名:学习目标:1知识目标:背诵十首唐诗,理解十首唐诗蕴含的人性美和人文关怀。

2能力目标:欣赏课文独特的视角,理解作者倡导人们注重传统文化精华的用心。

3情感目标:引导学生读唐诗、悟唐诗启发学生对真、善、美的追求,提高学生对中华民族文化精华的认识,培养学生对中华民族传统文化热爱的情感。

重点:从诗意和诗境上理解十首唐诗。

难点:把唐诗的解读和对现实的剖析联系起来,从人性的角度感悟十首唐诗。

一、作家及其作品简介刘心武当代著名作家,著《我爱每一片绿叶》、《如意》、《立体交叉桥》、《钟鼓楼》、《班主任》等作品,其作品重在透视人生、人心和人性,“以人为中心”。

认为文学锻炼人的灵魂,使心灵趋向美好,其根本在于巩固与发展人的良知,不是抽象意义上的观念的爱,而是人类成长中的高度的文明的自觉性,一种更宽广更深刻更辩论意义上的爱,他几乎把这一观念执着地贯彻在其大部分作品中。

二、析题《十首足矣》1、哪十首?、、、、、、、、2、为什么是这十首诗?。

3、它们是怎样产生的?。

4、“足矣”意思是。

三、分析课文1、《游子吟》作者(1)诗中回忆了母亲的慈爱,歌颂了。

(2)为何把《游子吟》列在榜首?。

(3)作者在这里把人生比作什么?为什么这样比?。

(4)作者悟出了什么?(找出课文原句)。

2、《清明》作者(1)这首诗中描写了与、之间的亲切和谐相待。

(2)此诗为何荣列亚军?难道仅仅是因为如画如乐、明丽清新?。

(3)作者悟出了什么?。

3、《静夜诗》作者(1)这首诗写诗人在寂静的夜晚的感受,是对、之恋。

(2)课文中是如何定义“乡土之情”的?。

(3)作者在这首诗中为何对“乡土之情”引发新的感悟?。

四、课堂小结本文作者结合自身的生活体验和人们对诗歌的大众化理解为基础,从新颖的角度对十首唐诗进行了读和悟,说出了作者自己的看法,给人以耳目一新的理解和感受,从心灵上、精神上给我们上了一堂丰富的精神熏陶课。

《中专语文》教学大纲(非汉语言文学专业中专用)适用对象:三年制中专学时:252学时课程性质:基础公共课执笔人:审核人:说明部分一、前言21世纪是一个充满挑战的世纪!为了适应中等职业教育教学改革形式的需要,全面推进素质教育,进一步开创中职语文的新局面,在认真总结国内外语文的教学经验,尤其是新时期以来我国语文教材建设成功经验的基础上,广泛听取各类语文老师的意见和建议,针对中职的教学实际和发展需要,编写了这套新的中职语文课本,供三、四年制的中等职业学校使用。

二、课程性质、目的和任务语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。

语文学科是一门基础学科,对于提高学生思想道德素质、科学文化素质,对于学生学好其他学科、今后工作和继续学习,对于弘扬民族优秀文化和吸收人类的进步文化,提高国民素质,都具有重要意义。

语文教学必须贯彻国家的教育方针,面向现代化、面向世界、面向未来;必须以马克思主义和科学的教育理论为指导,联系现实生活,加强语文实践,注重培养创新精神,积极进行教学改革,提高教学质量,为培养社会主义现代化建设人才服务。

中专语文教学,要在初中的基础上,进一步提高学生正确理解和运用祖国语言文字的水平,使他们具有适应实际需要的现代文阅读能力、写作能力和口语交际能力,具有初步的文学鉴赏能力和阅读浅易文言文的能力;掌握语文学习的基本方法,养成自学语文的习惯,培养发现、探究、解决问题的能力,为继续学习和终身发展打好基础。

在教学过程中,要进一步培养学生热爱祖国语言文字、热爱中华民族优秀文化的感情,培养社会主义思想道德和爱国主义精神,培养高尚的审美情趣和一定的审美能力,发展健康个性,形成健全人格。

三、教学基本要求(一)阅读1.用普通话流畅地朗读课文。

默读注重效率,具有一定的阅读速度(阅读一般的现代文每分钟不少于600字)。

2.整体把握课文内容,理清思路,概括要点,理解作者的思想、观点和感情。

3.根据语境揣摩语句的含义,体会语言表达效果。

第1课氓离骚(节选)氓一、诵读全诗,感受诗韵1.这是一首四言诗,一般按照“二二拍”的节奏去诵读。

试以第一节为例,用“/”划分朗读节奏,并用“”标出韵脚(多数为隔句用韵)。

氓之/蚩蚩,抱布/贸丝。

匪来/贸丝,来即/我谋。

送子/涉淇,至于/顿丘。

匪我/愆期,子无/良媒。

将子/无怒,秋以/为期。

(这段有两韵)乘彼垝垣,以望复关。

不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载笑载言。

尔卜尔筮,体无咎言。

以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚!于嗟女兮,无与士耽!士之耽兮,犹可说也。

女之耽兮,不可说也!桑之落矣,其黄而陨。

自我徂尔,三岁食贫。

淇水汤汤,渐车帷裳。

女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣。

夙兴夜寐,靡有朝矣。

言既遂矣,至于暴矣。

兄弟不知,咥其笑矣。

静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。

淇则有岸,隰则有泮。

总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉!(说明:由于语言的变化,其中不少韵脚字的字音与今天已不同。

)答案都是两节一拍。

应标韵脚字如下:第二节:垣关涟言言迁第三节:落若葚耽说说第四节:陨贫裳爽德第五节:劳朝暴笑悼第六节:怨泮晏反焉二、把握内容,深入理解2.《氓》是一首叙事兼抒情诗。

它以一个女子的口吻讲述了自己的婚恋过程,展示了她的心路历程,将叙事与抒情巧妙地结合在一起。

而且,随着她的倾诉,她在读者心目中的形象也在变化着。

请结合这一特点,反复阅读这首诗,填写下图。

答案①悲怨激愤②勤劳本分的好妻子③清醒刚强的弃妇3.女主人公对男主人公的称呼在不断变化,试分析称呼变化与女主人公感情变化二者之间的联系。

答:________________________________________________________________________答案①“氓”,意为“民”“外来的百姓”,这里用来指外地男子。

女主人公一开始用叙述语气称男方为“氓”,是因为双方的婚姻关系未定,感情还较疏远。