大比例尺测图细则

- 格式:doc

- 大小:129.50 KB

- 文档页数:18

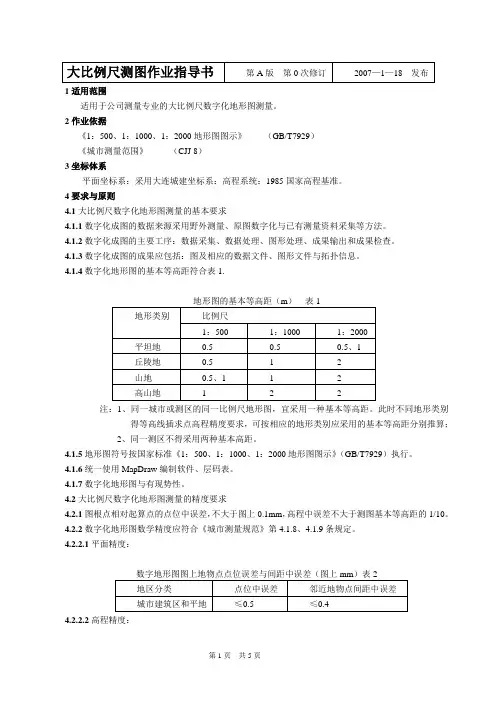

1适用范围适用于公司测量专业的大比例尺数字化地形图测量。

2作业依据《1:500、1:1000、1:2000地形图图示》(GB/T7929)《城市测量范围》(CJJ 8)3坐标体系平面坐标系:采用大连城建坐标系:高程系统:1985国家高程基准。

4要求与原则4.1大比例尺数字化地形图测量的基本要求4.1.1数字化成图的数据来源采用野外测量、原图数字化与已有测量资料采集等方法。

4.1.2数字化成图的主要工序:数据采集、数据处理、图形处理、成果输出和成果检查。

4.1.3数字化成图的成果应包括:图及相应的数据文件、图形文件与拓扑信息。

4.1.4数字化地形图的基本等高距符合表1.注:1、同一城市或测区的同一比例尺地形图,宜采用一种基本等高距。

此时不同地形类别得等高线插求点高程精度要求,可按相应的地形类别应采用的基本等高距分别推算;2、同一测区不得采用两种基本高距。

4.1.5地形图符号按国家标准《1:500、1:1000、1:2000地形图图示》(GB/T7929)执行。

4.1.6统一使用MapDraw编制软件、层码表。

4.1.7数字化地形图与有现势性。

4.2大比例尺数字化地形图测量的精度要求4.2.1图根点相对起算点的点位中误差,不大于图上0.1mm,高程中误差不大于测图基本等高距的1/10。

4.2.2数字化地形图数学精度应符合《城市测量规范》第4.1.8、4.1.9条规定。

4.2.2.1平面精度:4.2.2.2高程精度:城市建筑区和等高距为0.5m的平坦地区,其高程注记点相对与邻近图根点的高程中误差不大于±0.15m,高程注记点之间的高度中误差不大于±0.07m。

高程点注记的分布应符合《城市测量规范》第4.5.5条规定。

4.2.3地形类别划分,应根据地面倾角(a)大小规定,并应符合下列规定:平坦地:a<2°丘陵地:2°≤a<6°山地:6°≤a<25°高山地:a≥25°4.3大比例尺数字化地形图图根控制测量4.3.1图根点是直接供测图使用的平面和高程的依据,宜在各等级控制点下加密。

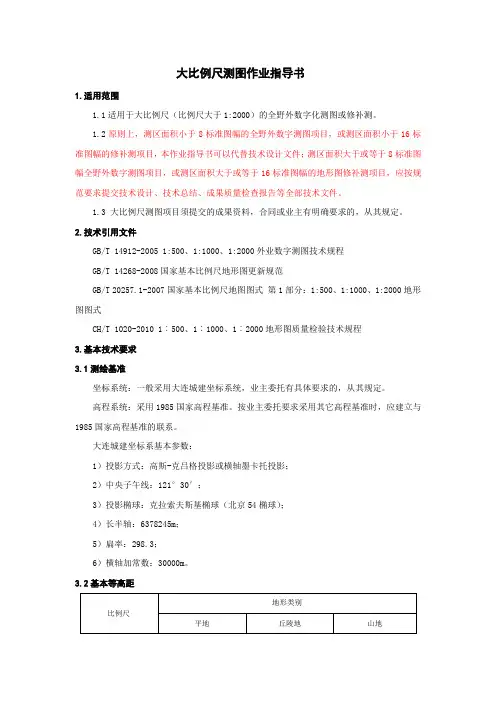

大比例尺测图作业指导书1.适用范围1.1适用于大比例尺(比例尺大于1:2000)的全野外数字化测图或修补测。

1.2原则上,测区面积小于8标准图幅的全野外数字测图项目,或测区面积小于16标准图幅的修补测项目,本作业指导书可以代替技术设计文件;测区面积大于或等于8标准图幅全野外数字测图项目,或测区面积大于或等于16标准图幅的地形图修补测项目,应按规范要求提交技术设计、技术总结、成果质量检查报告等全部技术文件。

1.3 大比例尺测图项目须提交的成果资料,合同或业主有明确要求的,从其规定。

2.技术引用文件GB/T 14912-2005 1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程GB/T 14268-2008国家基本比例尺地形图更新规范GB/T 20257.1-2007国家基本比例尺地图图式第1部分:1:500、1:1000、1:2000地形图图式CH/T 1020-2010 1︰500、1︰1000、1︰2000地形图质量检验技术规程3.基本技术要求3.1测绘基准坐标系统:一般采用大连城建坐标系统,业主委托有具体要求的,从其规定。

高程系统:采用1985国家高程基准。

按业主委托要求采用其它高程基准时,应建立与1985国家高程基准的联系。

大连城建坐标系基本参数:1)投影方式:高斯-克吕格投影或横轴墨卡托投影;2)中央子午线:121°30′;3)投影椭球:克拉索夫斯基椭球(北京54椭球);4)长半轴:6378245m;5)扁率:298.3;6)横轴加常数:30000m。

3.2基本等高距3.3地物点平面位置精度地形图图上地物点相对于临近图根点的点位中误差和临近地物点点间的距离中误差不超过下表规定;当测图单纯为规划设计或一般用途时,可选用表中括号内的指标。

3.4高程注记点精度和密度3.4.1高程注记点相对于临近图根点的高程中误差不应大于相应比例尺地形图基本等高距的1/3。

困难地区放宽0.5倍。

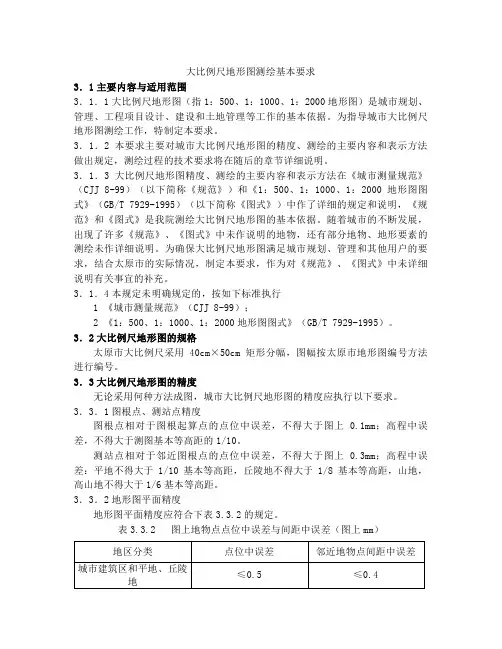

大比例尺地形图测绘基本要求3.1主要内容与适用范围3.1.1大比例尺地形图(指1:500、1:1000、1:2000地形图)是城市规划、管理、工程项目设计、建设和土地管理等工作的基本依据。

为指导城市大比例尺地形图测绘工作,特制定本要求。

3.1.2本要求主要对城市大比例尺地形图的精度、测绘的主要内容和表示方法做出规定,测绘过程的技术要求将在随后的章节详细说明。

3.1.3大比例尺地形图精度、测绘的主要内容和表示方法在《城市测量规范》(CJJ 8-99)(以下简称《规范》)和《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 7929-1995)(以下简称《图式》)中作了详细的规定和说明,《规范》和《图式》是我院测绘大比例尺地形图的基本依据。

随着城市的不断发展,出现了许多《规范》、《图式》中未作说明的地物,还有部分地物、地形要素的测绘未作详细说明。

为确保大比例尺地形图满足城市规划、管理和其他用户的要求,结合太原市的实际情况,制定本要求,作为对《规范》、《图式》中未详细说明有关事宜的补充。

3.1.4本规定未明确规定的,按如下标准执行1 《城市测量规范》(CJJ 8-99);2 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》(GB/T 7929-1995)。

3.2大比例尺地形图的规格太原市大比例尺采用40cm×50cm矩形分幅,图幅按太原市地形图编号方法进行编号。

3.3大比例尺地形图的精度无论采用何种方法成图,城市大比例尺地形图的精度应执行以下要求。

3.3.1图根点、测站点精度图根点相对于图根起算点的点位中误差,不得大于图上0.1mm;高程中误差,不得大于测图基本等高距的1/10。

测站点相对于邻近图根点的点位中误差,不得大于图上0.3mm;高程中误差:平地不得大于1/10基本等高距,丘陵地不得大于1/8基本等高距,山地,高山地不得大于1/6基本等高距。

3.3.2地形图平面精度地形图平面精度应符合下表3.3.2的规定。

1.2.3 外业测量1.2.3.1控制测量一、首级平面控制测量首级平面控制测量可采用苏州连续运行卫星定位综合服务系统(简称苏州CORS)按《卫星定位城市测量技术规范》GNSS RTK一级点的技术要求(见表1)进行控制点测设, 也可以采用GPS静态测量方式, 按《卫星定位城市测量技术规范》GNSS网一级点的技术要求(见表2)进行控制点测设。

控制点以每条高等级公路为单位进行布设, 每条公路布设不少于2个首级控制点。

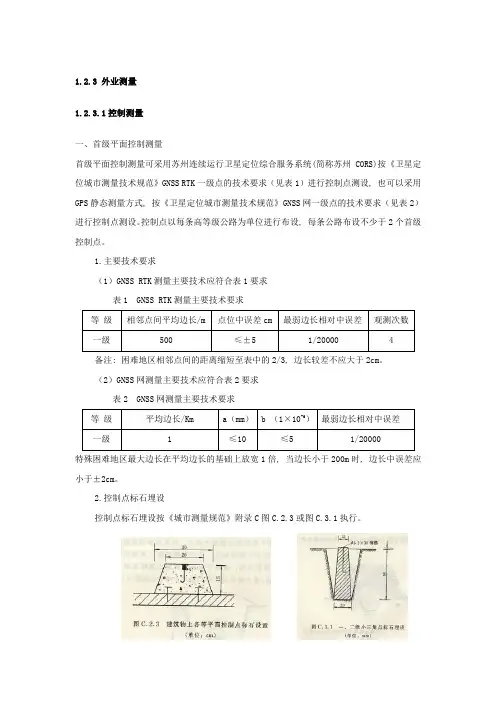

1.主要技术要求(1)GNSS RTK测量主要技术应符合表1要求表1 GNSS RTK测量主要技术要求等级相邻点间平均边长/m 点位中误差cm 最弱边长相对中误差观测次数一级500 ≤±5 1/20000 4备注: 困难地区相邻点间的距离缩短至表中的2/3, 边长较差不应大于2cm。

(2)GNSS网测量主要技术应符合表2要求表2 GNSS网测量主要技术要求等级平均边长/Km a(mm) b (1×10-6)最弱边长相对中误差一级 1 ≤10 ≤5 1/20000特殊困难地区最大边长在平均边长的基础上放宽1倍, 当边长小于200m时, 边长中误差应小于±2cm。

2.控制点标石埋设控制点标石埋设按《城市测量规范》附录C图C.2.3或图C.3.1执行。

3.控制点命名GPS点名选用高等级公路名称加流水号表示, 点号为公路汉语拼音首个字母加流水号表示, 如:苏嘉杭高速第二个GPS点, 点名为:苏嘉杭2, 点号为:SJH2。

在本项目测区范围内不允许出现重号。

4.点之记绘制首级控制点标石埋设结束后应绘制点之记, 格式见附录一。

5.观测要求(1)GNSS测量作业的基本技术要求必须满足表3的规定。

表3 GNSS测量作业观测要求GNSS测量其他要求按《卫星定位城市测量技术规范》第5.3.5.4章节执行。

(2)GNSS RTK测量按《卫星定位城市测量技术规范》第6.3.2条~6.3.11条执行。

大比例尺地形图测绘基本要求3.1主要内容与适用范围3.1.1大比例尺地形图<指1:500、1:1000、1:2000地形图)是城市规划、管理、项目项目设计、建设和土地管理等工作的基本依据。

为指导城市大比例尺地形图测绘工作,特制定本要求。

3.1.2本要求主要对城市大比例尺地形图的精度、测绘的主要内容和表示方法做出规定,测绘过程的技术要求将在随后的章节详细说明。

3.1.3大比例尺地形图精度、测绘的主要内容和表示方法在《城市测量规范》<CJJ 8-99)<以下简称《规范》)和《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》<GB/T 7929-1995)<以下简称《图式》)中作了详细的规定和说明,《规范》和《图式》是我院测绘大比例尺地形图的基本依据。

随着城市的不断发展,出现了许多《规范》、《图式》中未作说明的地物,还有部分地物、地形要素的测绘未作详细说明。

为确保大比例尺地形图满足城市规划、管理和其他用户的要求,结合太原市的实际情况,制定本要求,作为对《规范》、《图式》中未详细说明有关事宜的补充。

3.1.4本规定未明确规定的,按如下标准执行1 《城市测量规范》<CJJ 8-99);2 《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》<GB/T 7929-1995)。

3.2大比例尺地形图的规格太原市大比例尺采用40cm×50cm矩形分幅,图幅按太原市地形图编号方法进行编号。

3.3大比例尺地形图的精度无论采用何种方法成图,城市大比例尺地形图的精度应执行以下要求。

3.3.1图根点、测站点精度图根点相对于图根起算点的点位中误差,不得大于图上0.1mm;高程中误差,不得大于测图基本等高距的1/10。

测站点相对于邻近图根点的点位中误差,不得大于图上0.3mm;高程中误差:平地不得大于1/10基本等高距,丘陵地不得大于1/8基本等高距,山地,高山地不得大于1/6基本等高距。

大比例尺地形图测绘(城市测量规范规定,摘录使用部分)1一般规定1.1图根点点位中误差和高程中误差应符合表1-1的规定表1-1图根点点位中误差和高程中误差中误差相对于图根起算点相对于邻近图跟点点位中误差≤图上0.1mm平地≤1/10✖H 高程中误差(m)≤1/10✖H丘陵地≤1/8✖H山地、高山地≤1/6✖H1.2基本等高距应符合表1-2的规定。

同一幅图应采用同一种基本等高距。

表1-2地形图基本等高距(m)地形类别比例尺1:5001:10001:2000平地0.50.50.5(1)丘陵地0.50.5(1)1山地1(0.5)12高山地11(2)2注:表中括号内的数值可根据地形类别和通途选用。

1.3地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差和地物点相对于邻近地物点的间距中误差符合表1-3的规定。

森林、隐蔽等特殊困难地区,可按表1-3规定值放宽0.5倍。

表1-3地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差和地物点相对于邻近地物点的间距中误差地形类别地物点相对于邻近平面控制点的点位中误差(图上mm)地物点相对于邻近地物点的间距中误差(图上mm)平地、丘陵地≤0.5≤0.4山地、高山地≤0.75≤0.61.4地形图高程精度应符合下列规定:1、城市建筑区和基本等高距为0.5m的平坦地区,1:500、1:1000、1:2000地形图的高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差不应大于0.15m。

2、其他地区高程精度应以等高线插求点的高程中误差来衡量。

等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差应符合表1-4的规定,困难地区可按表1-4的规定值放宽0.5倍。

表1-4等高线插求点的高程中误差地形类别平地丘陵地山地高山地高程中误差(m)≤1/3✖H≤1/2✖H≤2/3✖H≤1✖H注:H——基本等高距。

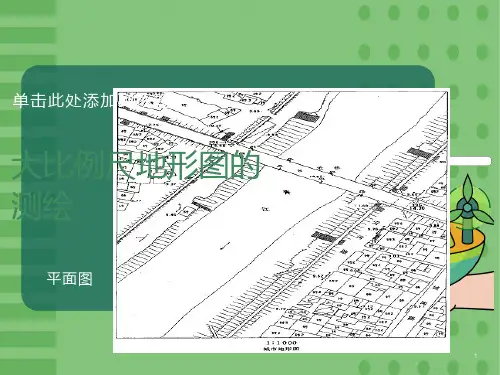

2测绘内容2.11:500、1:1000、1:2000地形图测绘内容应包括测量控制点、水系、居民地及设施、交通、管线、境界与政区、地貌、植被与土质等要素,并应着重表示与城市规划、建设有关的各项要素。

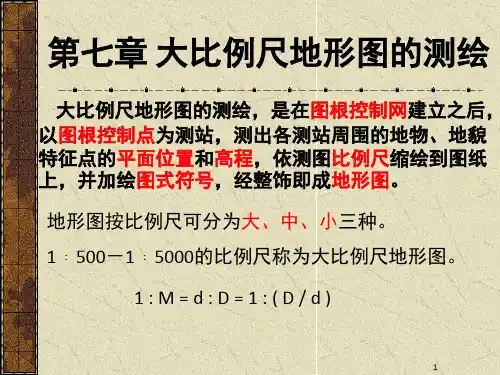

大比例尺数字测图的技术设计大比例尺测图是指1:500~5000比例尺测图,而1:10000~1:50000比例尺测图目前多采用航测法成图。

小于1:50000的小比例尺图,是根据较大比例尺及各种资料编制而成的。

大比例尺除测绘地形图以外,还有地籍图、房产图和地下管线图等,它们的基本测绘方法是相同的,并且有本地统一的平面坐标系统、高程系统和图幅分幅方法。

技术设计是数字测图最基本的工作,它是依据国家有关规定(规程)及数字图的用途、用户的要求、本单位的仪器设备状况等对数字测图工作进行具体设计。

因此,在测图开始前,应编写技术设计书,拟定作业计划,以保证测量工作在技术上合理、可靠,经济上人力、物力,有计划、有步骤的展开工作。

一、数字测图技术设计的依据数字测图方案,一般是依据测量任务书提出的数字测图的目的,精度、控制点密度、提交的成果和经济指标等,结合规范(规程)规定和本单位的仪器设备、技术人员状况,通过现场踏勘,具体确定加密控制方案、数字测图的方式、野外数字采集的方法以及时间。

人员安排等内容。

数字测图技术设计的主要依据是国家现行的有关测量规范(规程)和测量任务书。

1.测量规范(规程)数字测图测量规范(规程)是国家测绘管理部门或行业部门制定的技术法规,目前数字测图技术设计依据的规范(规程)有:《1:500、1:1000、1:2000地形图图式》;《1:500、1:1000、1:2000外业数字测图技术规程》《1:500、1:1000、1:2000地形图数字化规范》;《1:500、1:1000、1:2000地形图要素分类与代码》;《工程测量规范》《城市测量规范》《房产测量规范》2.测量任务书测量任务书或测量合同是测量施工单位上级主管部门或合同甲方下达的技术要求文件。

这种技术文件是指令性的,它包含工程项目或编号、设计阶级及测量目的、测区范围(附图)及工作量、对测量工作的主要技术要求和特殊要求以及上交资料的种类和时间等内容。

目录1 一般规定 (1)2 图根控制测量 (3)3 测绘方法 (6)4 地物测绘 (9)5 地貌测绘 (12)6 内业编绘主要技术要求 (14)7 地形图整饰及检查 (15)1 一般规定1.1 地形图的测图比例尺应根据设计阶段和设计需求并按表1.1选用。

注:(1)初步可行性研究和可行性研究阶段一般搜集已有地形图,也可采用数字摄影测量、卫星遥感等技术手段重新测图;(2)各设计阶段的地形图亦可根据工程需要的测图比例尺进行施测。

1.2 地形图的基本等高距选用应符合表1.2的规定。

注:(1)一个测区内同一比例尺地形图宜采用相同基本等高距。

当基本等高距不能显示地貌特征时,可加绘半距等高线;(2)根据用图需要,在平坦地区和建筑区也可以不绘等高线,只用高程注记点表示;1.3 地形测量的基本精度要求,应符合下列规定:1 地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差,应符合表1.3-1的规定;注:在树林、隐蔽地区可按上表放宽0.5倍,特殊困难地区可放宽1.0倍。

2 等高(深)线插求点相对于邻近图根点的高程中误差,应符合表 1.3-2的规定;注:(1)H d为地形图的基本等高距(m);(2)隐蔽或施测困难的一般地区可按上表放宽0.5倍;3 数字高程模型(DEM)的精度要求:(1)由外业数字测图方法野外实测生成的DEM一般为不规则格网DEM,参与构成不规则格网点的高程中误差相对于邻近图根点不应低于相应比例尺地形图的高程注记点的精度要求;(2)规则格网DEM可由不规则DEM内插生成。

其格网点的高程中误差不应低于相应比例尺等高线插求点的高程中误差。

4 建筑区细部坐标点的点位和高程中误差,不应超过表1.3-4的规定;注:在树林、隐蔽地区可按上表放宽0.5倍,特殊困难地区可放宽1.0倍。

5 地形图产品中高程注记点密度为图上每100cm2内5~20个,一般选择明显地物点或地形特征点。

地形点间距一般应按照表1.3-5的规定执行。

目录1一般规定12图根控制测量43测绘方法64地物测绘105地貌测绘136 内业编绘主要技术要求147 地形图整饰及检查161一般规定1.1地形图的测图比例尺应根据设计阶段和设计需求并按表1.1选用。

注:<1)初步可行性研究和可行性研究阶段一般搜集已有地形图,也可采用数字摄影测量、卫星遥感等技术手段重新测图;<2)各设计阶段的地形图亦可根据项目需要的测图比例尺进行施测。

1.2地形图的基本等高距选用应符合表1.2的规定。

注:<1)一个测区内同一比例尺地形图宜采用相同基本等高距。

当基本等高距不能显示地貌特征时,可加绘半距等高线;<2)根据用图需要,在平坦地区和建筑区也可以不绘等高线,只用高程注记点表示;1.3地形测量的基本精度要求,应符合下列规定:1地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差,应符合表 1.3-1的规定;注:在树林、隐蔽地区可按上表放宽0.5倍,特殊困难地区可放宽 1.0倍。

2 等高<深)线插求点相对于邻近图根点的高程中误差,应符合表 1.3-2的规定;注:<1)H d为地形图的基本等高距<m);<2)隐蔽或施测困难的一般地区可按上表放宽0.5倍;3数字高程模型<DEM)的精度要求:<1)由外业数字测图方法野外实测生成的DEM一般为不规则格网DEM,参与构成不规则格网点的高程中误差相对于邻近图根点不应低于相应比例尺地形图的高程注记点的精度要求;<2)规则格网DEM可由不规则DEM内插生成。

其格网点的高程中误差不应低于相应比例尺等高线插求点的高程中误差。

4建筑区细部坐标点的点位和高程中误差,不应超过表1.3-4的规定;注:在树林、隐蔽地区可按上表放宽0.5倍,特殊困难地区可放宽 1.0倍。

5地形图产品中高程注记点密度为图上每100cm2内5~20个,一般选择明显地物点或地形特征点。

地形点间距一般应按照表 1.3-5的规定执行。

地性线和断裂线应按其地形变化增大采点密度;注:平坦及地形简单地区可适当放宽。

6地形图高程测点注记,当等高距为0.5m时,取位应精确至0.01m,其余注记均可取位精确至0.1m。

1.4地形图宜采用正方形分幅<1:5000图采用40cm×40cm、其他比例尺采用50cm×50cm)或矩形分幅<40cm×50cm),根据需要也可采用其它规格的分幅。

图幅编号可采用顺序编号或行列编号,也可按西南角图廊点坐标公里数编号,X 坐标在前,Y坐标在后。

对于已施测过地形图的测区可沿用原有的分幅和编号。

1.5地形图图式和地形图要素分类代码的使用应符合现行国家标准的规定,对于国家现行标准中分类代码不足部分可自行补充,对于同一个区域,应采用相同的补充图式和补充要素分类代码,并应在测量技术报告书中说明。

1.6地形测图方法,1:500~1:2000比例尺宜采用全站仪数字化测图、GPS-RTK 数字化测图等方法;1:5000、1:10000比例尺宜采用航摄数字测图、遥感测图等方法。

1.7地形图成果整理和检查应满足下列要求:1外业数据应及时处理,形成图形文件。

整理和检查属性数据,并对照实地进行检查;2当对照检查发现问题时,如草图绘制有错误,应按照实地情况修改草图;如数据记录有错误,可修改测点编号、地形码和信息码,对于记录中的水平角、垂直角、距离等观测数据不允许修改,要求返工重测;3删除或标记作废记录,补充实测时来不及记录的卷尺量距和公共点记录;4检查修改后的数据应及时存盘,并做备份;5地形图平面检查点应是均匀分布,随机选取的明显地物点。

平面和高程检测点数量视地物复杂程度等具体情况确定,每幅图一般选取20~50个点;6检测点的坐标和高程采用外业散点法按测站点精度施测。

用钢尺或测距仪量测相邻地物点距离,量测边数每幅图一般不少于20处。

检测中如发现被检测的地物和高程点存在粗差时,应视其情况重测。

当一幅图检测结果算得的中误差超过1.3条规定中误差的两倍时,应分析误差分布情况,再对邻近图幅进行抽查,误差超限的图幅应重测。

2图根控制测量2.1图根点相对于图根起算点的点位中误差,按测图比例尺:1:500不应大于5cm;1:1000、1:2000不应大于10cm。

高程中误差不应大于测图基本等高距的1/10。

2.2图根控制点<包括高等级控制点)的密度,应以满足测图需要为原则,每幅图一般不宜少于表2.2的要求。

注:仅有单幅地形图的小测区控制点<含图根点)数不应少于3个点。

2.3图根平面控制测量,可采用GPS-RTK、极坐标法、交会法和图根导线等方法布设。

在各等级控制点下加密图根点,不宜超过二次附合。

在难以布设附合导线的地区,可布设成支导线。

1图根导线测量的主要技术要求应按照表2.3-1的规定执行。

图根导线的边长采用测距仪单向施测一测回。

一测回进行二次读数,其读数较差应小于10mm,测距边应加入气象和仪器常数改正。

±40注:n为测站数,M为测图比例尺,以下同。

1:500、1:1000测图,附合导线长度可放宽至表2.3-1规定值的1.5倍,且附合导线边数不宜超过15条,此时方位角闭合差不应大于±40″,绝对闭合差不应大于0.5×M×10-3<m);导线长度短于表2.3-1规定的1/3时,其绝对闭合差不应大于0.3×M×10-3<m)。

图根光电测距导线应按附合或闭合环形布设,在难以布设附合<闭合)导线的困难地区可以布设成支导线,支导线的长度不应超过表 2.3-1中规定长度的1/2,边数不宜多于3条。

水平角应使用DJ6型经纬仪施测左右角各一测回,其圆周角闭合差不应大于40″。

边长采用测距仪单向施测一测回。

2采用光电测距极坐标法测量时,应在等级控制点或一次附合图根点上进行,且应联测两个已知方向,其主要技术要求应按照表 2.3-2规定执行。

其边长按测图比例尺:1:500不应大于300m;1:1000不应大于500m;1:2000不应大于700m。

采用光电测距极坐标法所测的图根点,不应再次发展。

注:H d为基本等高距<m)。

3图根解读补点,可采用有检核的测边交会和测角交会。

其交会角应在30°~150°之间,交会边长不宜超过0.5×M<m)。

分组计算所得的坐标较差不应大于0.2×M×10-3<m)。

4GPS图根控制测量宜采用GPS-RTK方法直接测定图根点的坐标和高程。

当采用GPS-RTK方法作业时,其作业半径不宜超过5km,对每个图根点均应进行同一参考站或不同参考站的两次独立测量,其平面成果较差应满足 2.1的规定。

2.4图根点的高程应采用图根水准测量或电磁波测距三角高程测量。

1图根水准可沿图根点布设为附合路线、闭合路线或结点网。

图根水准测量应起讫于不低于四等精度的高程控制点上,其技术要求按照表 2.4-1规定执行。

当水准路线布设成支线时,应采用往返观测,其路线长度不应大于2.5km。

当水准路线组成单结点时,各段路线的长度不应大于3.7km。

±40±12注:L为往返测段、附合或环线的水准路线的长度<km)。

n为测站数。

2光电测距三角高程测量技术要求应按照表 2.4-2规定执行。

光电测距三角高程测量附合路线长度不应大于5km,布设成支线不应大于2.5km。

仪器高和觇标高量取至毫M。

路线应起闭于图根以上各等级高程控制点。

注:1D为光电测距路线的长度<km);2起算点的精度,不应低于四等水准高程点。

2.5当图根点密度不足时,可采用支导线、极坐标法、自由设站法等方法增设测站点。

不论采用何种方法,测站点相对于邻近图根点,点位精度的中误差不应大于0.1×M×10-3<m),高程中误差不应大于测图基本等高距的1/6。

支导线和极坐标法测量的技术要求应按照2.3条的有关规定执行。

采用自由设站法测量时,观测的已知点数不应少于两个。

水平角、距离各观测一测回,其半测回较差不应大于30″,测距读数较差不应大于10mm。

自由设站法测量各方向解算水平角与观测水平角的差值,按测图比例尺:1:500不应大于40″,1:1000和1:2000不应大于20″。

2.6图根控制测量内业计算的角度、边长或坐标取值精确至1″、0.001m,坐标成果、高程成果取值精确至0.01m。

3测绘方法3.1全站仪测图所使用的仪器和应用程序,应符合下列规定。

1宜使用测角精度不低于DJ6级,测距标称精度,固定误差不应大于10mm,比例误差不应大于5ppm的全站仪;2测图的应用程序,应满足内业数据处理和图形编辑的基本要求;3数据通讯后,宜将测量数据转换为常用数据格式。

3.2全站仪测图方法,可采用编码法、草图法或内外业一体化的实时成图法等。

3.3全站仪测图的仪器安置及测站检核,应符合下列要求:1仪器的对中偏差不大于5mm,仪器高和反光镜高量至1mm;2以较远一测站点<或其他控制点)标定方向<起始方向),另一测站点<或其他控制点)作为检核,算得检核点平面位置误差不大于0.2×M×10-3<m)。

检查另一测站点<或其他控制点)的高程,其较差不应大于1/6基本等高距;3每站数据采集结束时应重新检测标定方向,检测结果如超出 3.3-2项所规定的限差,其检测前所测的碎部点成果须重新计算,并应检测不少于两个碎部点。

3.4全站仪测图的测距长度,不应超过表3.4的规定。

3.5全站仪数字地形图测绘,应符合下列要求。

1碎部点观测记录应包括测站点号、仪器高、观测点号、编码、觇标高、斜距、垂直角、水平角、连接类型等;2当采用草图法测图时,应按测站绘制草图,并对测点进行编号。

测点编号应与仪器的记录点号相一致。

草图的绘制,宜简化标示地形要素的位置、属性和相互关系等;3点状要素<独立地物)能按比例表示时,应按实际形状采集,不能按比例表示时应精确测定其定位点或定线点。

有方向性的点状要素应先采集其定位点,再采集其方向点<线);4具有多种属性的线状要素<线状地物、面状地物公共边、线状地物与面状地物边界线的重合部分),只可采集一次,但应处理好多种属性之间的关系;5线状地物采集时,应视其变化测定,适当增加地物点密度,以保证曲线的准确拟合;6碎部点采集与控制测量同时进行时,碎部点坐标应以经平差后的控制点坐标计算得到,当控制测量成果检核超限时,测量控制点应重测,且重新计算碎部点坐标;7当采用编码法测图时,宜采用通用编码格式,也可使用软件的自定义功能和扩展功能建立用户的编码系统进行作业。

外业数据文件应是一个文本文件,其格式可自行规定,在上交成果时,应附加格式说明。