经络学说

- 格式:ppt

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:22

经络学说一、经络的基本概念和功能经络是经脉和络脉的总称。

经有路径的含义。

经脉贯通上下沟通内外,是经络系统中的主干;络,有网络的含义,络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

中医认为,经络是运行全身气血、网络脏腑肢节、沟通人体内外环境的通路。

《内经》把经络的功能归纳为:行血气、营阴阳、决生死、处百病、调虚实。

指导着中医各科诊断和治疗。

经络的生理功能具有以下几点:1、沟通表里上下,联系脏腑器官。

如沟通脏腑和肢节、五官九窍、脏腑与脏腑、经络与经络之间的多途径的联系。

2、运行气血,濡养脏腑组织。

3、感应传导刺激。

如针灸、刮痧刺激,并可将药物传导传输至病变部位。

4、调节人体机能平衡。

自动优化调节,使阴阳气血保持相对协调平衡。

二、经络系统的组成经络系统是由经脉和络脉组成。

其中包括经脉、络脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部。

经脉分正经和奇经八脉两大类。

正经十二条即:手足三阴经、手足三阳经,直接和五脏六腑相连,是全身气血运行的主要通道。

奇经八脉有督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,有统率、联络十二经脉和调节气血盈亏的作用,它不直接与脏腑相连。

正经如同江河一般,河水涨满,溢入湖泊,而奇经八脉就如湖泊,当河水干涸的时候,湖泊的水反汇河中,调理河道,以保持通畅、充足。

十二经脉有阴阳表里相相合的关系,而奇经八脉没有。

十二经脉和奇经八脉中的任、督二脉合称14经,是针灸、按摩、刮痧等自然疗法中应重点掌握的内容。

12经别是从12经脉别出的经脉,可加强12经脉表里两经之间的联系,并弥补12经脉和未能达到的器官之间的联系。

12经别多从四肢肘膝上下的正经离别,再深入胸腹。

络脉是经脉的细小分支。

分为15别络、浮络、孙络。

15别络是较大的主要络脉,可加强阴阳两经在体表的联系。

浮络是浮现在体表的络脉。

孙络的最细小的络脉分支,遍布全身。

孙络使营卫气血通行敷布于体表,但同时也是邪气出入的通路,刮痧、拔罐、温灸主要刺激的部位即是孙络和浮络,刮痧、拔罐后出现的痧斑提示邪气已从孙络外泄。

中医传统经络学说中医传统经络学说是中医学中的重要理论基础之一,通过研究经络的运行规律以及其与人体脏腑、气血等的关系,进一步认识人体的生理、病理过程,从而指导中医的诊断和治疗。

一、经络的概念在中医传统经络学说中,经络被视为人体的生命活动的通道,它贯穿于全身,通过经络可以实现脏腑之间的相互联系与调节。

经络包括经脉和络脉两部分,其中经脉是贯穿全身的主要通道,络脉则分布于经脉之外。

二、经络的分类与分布根据其功能和分布,经络可以分为十四经和奇经八脉。

十四经包括三阴经、三阳经和手太阴肺经、背厥阴肝经、足少阴肾经等,它们分布于人体的不同部位。

奇经八脉则包括任脉、督脉、冲脉等,它们负责调节周身气血的运行。

三、经络的运行规律中医传统经络学说认为,经络的运行规律是通过气血的循环实现的。

气血通过经络的流动,使得人体的脏腑组织得以营养和运动。

经络的运行规律还包括经气的升降出入、寒热虚实等因素的影响。

四、经络与脏腑的关系经络是连接脏腑之间的桥梁,通过经络的流动,脏腑之间可以实现信息的传递和协调,保持人体的生理平衡。

每个经络与特定的脏腑有密切的关联,如肺经与肺脏、心经与心脏等,通过经络的运行状态可以间接反映脏腑的功能状态。

五、经络与疾病中医认为,经络的畅通与脏腑功能的健康密切相关,一旦经络发生堵塞或病理变化,都可能导致各种疾病的发生。

因此,通过调理经络,可以达到治疗疾病的目的。

中医经络学说认为,经络的堵塞或病理变化可能是由于外感因素、情志不畅、饮食不当等原因造成的,治疗时需要综合考虑各种因素并进行针灸、推拿、草药等疗法。

六、经络学说的现代应用中医传统经络学说在现代医学中得到了一定程度的应用。

例如,经络穴位被用于针灸疗法,通过刺激穴位来调理和治疗疾病。

此外,经络的研究也在现代医学中得到了进一步的发展,一些疾病的发生与经络的异常有一定关系,因此,研究经络学说对于揭示疾病的病理机制以及寻找新的治疗方法具有重要意义。

总结起来,中医传统经络学说作为中医学的重要理论之一,对于指导中医的诊断和治疗有着重要的意义。

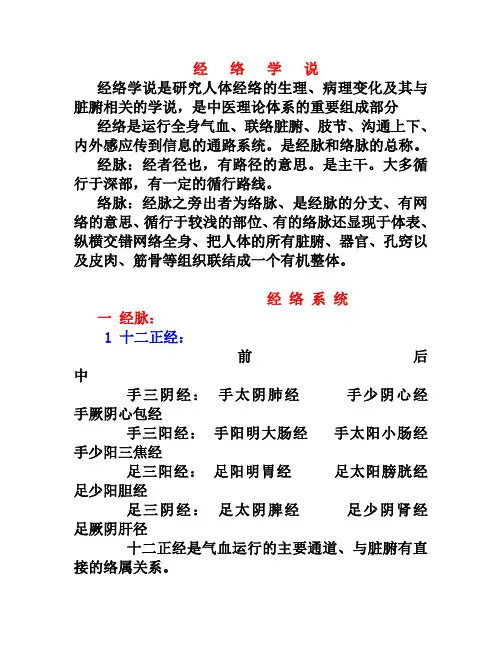

经络学说经络学说是研究人体经络的生理、病理变化及其与脏腑相关的学说,是中医理论体系的重要组成部分经络是运行全身气血、联络脏腑、肢节、沟通上下、内外感应传到信息的通路系统。

是经脉和络脉的总称。

经脉:经者径也,有路径的意思。

是主干。

大多循行于深部,有一定的循行路线。

络脉:经脉之旁出者为络脉、是经脉的分支、有网络的意思、循行于较浅的部位、有的络脉还显现于体表、纵横交错网络全身、把人体的所有脏腑、器官、孔窍以及皮肉、筋骨等组织联结成一个有机整体。

经络系统一经脉:1 十二正经:前后中手三阴经:手太阴肺经手少阴心经手厥阴心包经手三阳经:手阳明大肠经手太阳小肠经手少阳三焦经足三阳经:足阳明胃经足太阳膀胱经足少阳胆经足三阴经:足太阴脾经足少阴肾经足厥阴肝径十二正经是气血运行的主要通道、与脏腑有直接的络属关系。

2 奇经八脉:督脉任脉冲脉带脉阴维脉阳维脉阴跷脉阳跷脉。

是十二经脉外重要经脉,有联络和调节十二经脉气血的作用。

3 十二经别:十二经脉别出的经脉,分别起于四肢膝肘以上,有加强十二经脉中表里两经之间的联系和补充十二正经的作用。

二络脉:1 别络:有本经走别经之意,十二经脉和任督两脉各分出一支别络,加上脾之大络共十五支,有加强十二经脉表里两经在体表的联系和渗灌气血作用。

补充正经没有达到的部位。

2 浮络:浮现于体表的络脉。

有沟通经脉,输达肌表的作用。

3 孙络:最细小的络脉。

分布全身难以计数。

有在体内“溢奇邪”,“通荣卫”的作用。

三连属部分1 外连:1)十二经筋:十二经脉之气结、聚、散、络于筋肉关节的体系。

连缀(zhui)百骸,维络周身,主司关节运动的作用2 )十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表的部分。

十二皮部分布区域是以十二经脉体表的分布范围为依据,把全身皮肤划分为十二部分,分属于十二经。

2 内属:内属五脏六腑,十二经脉所属、络者。

十二经的循行路线:手太阴肺经——手阳明大肠经——足阳明胃经——足太阴脾经——手少阴心经——手太阳小肠经——足太阳膀胱经——足少阴肾经——手厥阴心包经——手少阳三焦经——足少阳胆经——足厥阴肝经——手太阴肺经循行路线歌是:肺大胃脾心小肠,胱肾包焦胆肝乡十二经交接规律:1 相表里的两经,交接在四肢。

《黄帝内经》中的经络学说与中医保健《黄帝内经》是中国古代医学经典之一,被誉为中医学的奠基之作。

其中的经络学说是中医理论体系中的重要组成部分,对于中医保健具有重要的指导意义。

本文将从经络的概念、经络的分类、经络的功能以及经络保健等方面进行探讨。

一、经络的概念经络是中医学中的一个重要概念,它是人体内部的一种特殊通道,通过这些通道,气血得以运行,营养物质得以输送,从而维持人体的正常生理功能。

经络的存在和运行状态对于人体的健康至关重要。

二、经络的分类根据《黄帝内经》的记载,经络可以分为十二经络和八脉。

十二经络包括手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经、手厥阴心包经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足厥阴肝经。

八脉则包括任脉、督脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉。

这些经络相互连接,形成了一个完整的经络系统。

三、经络的功能经络在中医理论中有着重要的功能。

首先,经络是气血运行的通道,通过经络的运行,气血得以循环,保证了人体各个器官的正常功能。

其次,经络还起到了调节阴阳平衡的作用,通过经络的调理,可以调节人体的阴阳平衡,维持人体的健康状态。

此外,经络还与人体的免疫系统、神经系统等有着密切的联系,对于维持人体的免疫功能和神经功能也起到了重要的作用。

四、经络保健经络保健是中医保健的重要内容之一。

根据经络学说,经络的畅通与否直接影响着人体的健康状况。

因此,保持经络的畅通是中医保健的重要手段之一。

具体的经络保健方法包括按摩、针灸、艾灸等。

按摩是通过按摩经络,刺激经络的运行,促进气血的循环,达到保健的效果。

针灸和艾灸则是通过刺激经络上的穴位,调节经络的运行,达到保健的效果。

此外,中医药物也可以通过调理经络,达到保健的效果。

总结起来,《黄帝内经》中的经络学说是中医理论中的重要组成部分,对于中医保健具有重要的指导意义。

经络是人体内部的一种特殊通道,通过经络的运行,气血得以运行,营养物质得以输送,从而维持人体的正常生理功能。

《黄帝内经》中的经络学说黄帝内经,又称《素问》,是古代中国最早的一部医学经典,其经络学说是其中一项重要内容。

经络学说以经络系统为基础,研究人体的气血运行规律,理论深邃,内涵丰富,对于中医理论和实践有着重要的指导意义。

经络学说认为,人体经络系统是一种复杂而细密的通道系统,类似于河流和血管,负责运输体内的气血。

经络系统包括经络和穴位两个方面。

经络是指经脉的总称,主要由十二经脉、奇经八脉和十五络脉组成。

穴位则是经络上的特定区域,是气血运行的关键节点。

经络学说中有许多重要的概念,其中包括气血运行规律、经络纵横交通、经络与脏腑关系等。

气血是人体的重要物质基础,通过经络系统流动,保持身体的正常功能。

经络纵横交通,意味着经络之间相互联系,不仅在身体表面形成网状分布,还与脏腑相互联系。

经络与脏腑关系,是指经络与脏腑之间存在着密切的联系,通过经络的状态可以判断脏腑的健康状况。

在临床应用上,经络学说为中医诊断和治疗提供了重要的指导。

通过观察经络的循行特点,可推测人体的气血运行状况,进而判断疾病的发生和发展方向。

同时,通过经络的调理,可改善气血的流动,促进气血的循行,达到治疗和预防疾病的目的。

在日常生活中,我们也可以通过一些简单的方法来保养经络系统。

例如,经常进行适量的运动可以促进气血的流动;按摩经络经络主导乳癌的亲密关系,促进气血的循行;良好的饮食习惯有助于调节经络的功能等等。

这些方法可以帮助我们保持身体的健康,预防疾病的发生。

总的来说,经络学说是中医理论的重要组成部分,对于指导中医临床实践和保养身体具有重要意义。

在学习和应用经络学说的过程中,我们需要深入了解经络的特点和规律,同时结合实际情况进行分析和判断。

通过正确理解和应用经络学说,可以更好地维护和促进我们的身体健康。

《黄帝内经》中的经络学说

《黄帝内经》是一部古代中医典籍,其中包含了关于经络学说的内容。

经络学说是中医学中的重要理论之一,它认为人体内存在着一种特殊的网络系统,其中包括经络和穴位。

经络是一种无形的通道,能够使气血等生命能量在体内循环运行,起到调节和平衡人体功能的作用。

穴位是经络上的特定点位,通过刺激穴位可以影响经络的运行和调节身体的机能。

根据《黄帝内经》的经络学说,人体内的经络系统主要分为十二经络和八脉。

十二经络包括三阳经、三阴经和奇经八脉。

三阳经包括足太阳膀胱经、手太阳小肠经和手少阳三焦经;三阴经包括足太阴脾经、手太阴肺经和手厥阴心包经;奇经八脉包括任脉、冲脉、督脉、带脉、冲脉、阴维脉、阳维脉和阴脉。

经络学说还包括了经络的分布规律和运行规律。

经络分布在全身,通过脏腑之间、肢体之间相互联通。

它们将人体内的气血运输到各个器官和组织,维持身体的正常功能和平衡。

经络的运行规律包括了经气、气血和阴阳的升降出入。

经络学说认为,当经络出现阻塞或疏通不畅时,就会导致气血运行不畅,从而产生疾病。

《黄帝内经》中的经络学说为中医学的诊断和治疗提供了重要的理论基础,具有丰富的临床应用价值。

它强调了人体整体的调节和平衡,注重疾病的预防和调理,对中医的发展和实践起到了重要的指导作用。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

中医的经络学说与针灸疗法导语:中医作为中国传统医学的重要组成部分,经络学说和针灸疗法一直被视为其独特而有效的治疗方法。

本文将探讨中医经络学说的基本原理以及针灸疗法的应用,以期对读者加深对中医学的认识。

一、经络学说1. 经络的定义根据中医经络学说,人体的经络是物质和能量在体内传输的通道。

它们分布于全身,将生理和病理信息传递到相应的组织和器官,维持着人体的正常功能。

2. 经络的分类和特点根据经络学说,经络可以分为主要经络和络脉。

主要经络有十二经络和八脉,分别对应着人体的十二个主要脏腑和八个脏腑组织。

络脉则是次要的经络网络,分布在全身各个部位。

3. 经络的功能经络不仅在物质层面上传输能量和营养物质,还在信息层面上调节体内的生理过程。

通过经络,人体的气血运行顺畅,促进了身体健康和自愈能力。

二、针灸疗法1. 针灸的原理针灸疗法是中医经络学说的一种具体应用方式。

它通过在特定的穴位上刺激,调节和平衡体内的气血运行,达到治疗和预防疾病的目的。

2. 针灸的分类根据治疗方式和方法不同,针灸可以分为经络针灸、穴位刺激和灸疗。

其中,经络针灸是最常见的一种方式,它通过刺激特定穴位来调节经络,恢复身体的平衡。

3. 针灸的应用领域针灸疗法在中医学中具有广泛的应用领域,包括但不限于疼痛管理、内科疾病、妇科疾病、皮肤病、精神疾病和康复治疗等。

它作为一种非药物治疗方法,被越来越多的人接受和应用。

4. 针灸的科学解释尽管针灸在科学上的解释仍存在争议,但现代医学研究已经证实了针灸的一些生理和生化效应。

例如,针刺可以促进内源性疼痛抑制系统的激活,释放内啡肽等天然止痛物质。

结语:中医的经络学说和针灸疗法是中医医学中的重要组成部分。

经络学说给予我们对人体的全新认识,而针灸疗法则是将这种理论应用于临床实践的重要手段。

我们应该进一步研究和发展中医学,以充分利用经络学说和针灸疗法在现代医学中的价值。

注:本文为中医经络学说与针灸疗法的介绍与探讨,不构成医学建议,如需治疗,请咨询专业医生。

中医基础理论-经络学说经络是经脉和络脉的总称。

经,有路径之意。

经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统的主干。

络,有网络之意。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

经络内属于脏腑,入络于肢节,沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑、组织、器官联结成为一个有机的整体,并借此行气血、营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。

研究经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑之间的关系的理论,称为经络学说。

是中医学分析人体生理、病理和对疾病进行诊疗的主要依据之一。

“经络”一词首先见《内经》,《灵枢·邪气脏腑病形》说:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。

”又如《灵枢·脉经》中说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”经络学说的内容十分广泛,包括经络系统各组成部分的循行部位、生理功能、病理变化及其表现,经络中血气的运行与自然界的关系,经脉循行路线上的穴位及其主治作用,经络与脏腑的关系等等。

经络学说的形成,是以古代的针灸、推拿、气功等医疗实践为基础,经过漫长的历史过程,结合当时的解剖知识和藏象学说,逐步上升为理论的,其间受到了阴阳五行学说的深刻影响。

《黄帝内经》的问世,标志着经络学说的形成。

《内经》中系统地论述了十二经脉的循行部位、属络脏腑。

......经络学说的临床应用经络学说在临床上可以应用于解释病理变化、协助疾病诊断,以及指导临床治疗三个方面。

1、解释病理变化经络与疾病的发生、传变有密切的关系。

某一经络功能异常,就易遭受外邪的侵袭,既病之后,外邪又可沿着经络进一步内传脏腑。

经络不仅是外邪由表入里的传变途径,而且也是内脏之间、内脏与体表组织间病变相互影响的途径。

2、协助疾病诊断由于经络有一定的循行部位和脏腑络属,可以反映所属脏腑的病证。

因而在临床上,就可以根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为临床诊断的依据。

如胁痛,多病在肝胆,胁部是肝经和胆经的循行之处。

以下是五种常见的经络学说:

1.黄帝内经经络学说:黄帝内经是中医学的重要经典之一,其中记载了人体经络系统的构成和运行。

其中包括了十二经脉、八脉、十二经别、奇经八脉等。

2.阴阳经络学说:阴阳经络学说是中医理论的重要组成部分,强调人体经络系统中的阴阳平衡和相互调节。

其中包括了经络的分类、功能、病证等。

3.五行经络学说:五行经络学说是中医理论中的一种重要学说,强调人体经络系统与五行相应,即肺经属金、大肠经属木、心经属火、肾经属水、脾经属土。

其中包括了经络的走向、病证、治疗等。

4.气血经络学说:气血经络学说是中医理论中的一种重要学说,强调人体经络系统中的气血运行和相互关系。

其中包括了经络的气血运行、病证、治疗等。

5.经络穴位学说:经络穴位学说是中医理论中的一种重要学说,强调人体经络系统中的穴位及其作用。

其中包括了经络穴位的分类、定位、病证、治疗等。

这些经络学说都是中医理论的重要组成部分,对于中医诊断和治疗具有重要的指导意义。

经络学说

经络学说概论

一、经络的基本概念

经络,是经脉和络脉的总称,是运行全身气血,联络脏腑器官,沟通上下内外,感应传导信息的通道

经脉与络脉的区别

经络系统的形成

腧穴的发现是针刺疗法的萌芽

针刺疗法的产生是经络形成的前提

经络感传现象是经络形成的基础

气功、导引

内景返观

十二经脉命名

二、十二经脉

(一)十二经脉的名称

命名依据:手足、脏腑、阴阳

肺大胃脾心小;胱肾包三胆肝

(二)十二经脉走向、交接规律

1.十二经脉走向规律

手之三阴,从胸走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹

2.十二经脉交接规律

相表里的阴经与阳经在四肢末端交接

同名手足阳经在头面部交接

手足阴经在胸部交接

(三)十二经脉的分布规律

1.头面部分布

阳明经——面部、前额部

太阳经——面颊、头顶、头后部

少阳经——侧面部

厥阴经——巅顶部

2.四肢部分布

阴经分布内侧:太阴前、厥阴中、少阴后

阳经分布外侧:阳明前、少阳中、太阳后

内踝上八寸一下,肝经与脾经互换位置

足阳明胃经行于阴位

3.躯干部的分布

手三阴经均从胸部行于腋下

三、奇经八脉

(一)概念

奇:不正

督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的总称

循经诊断

分经诊断

(三)指导疾病的治疗指导针灸推拿治疗

指导药物治疗。

黄帝内经:经络学说黄帝内经:经络学说引导语:《黄帝内经》在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”,今天我们就来看一下其中的经络学说。

经络的概念经络是经脉和络脉的总称。

“经”“络”名词的出现较“脉”为晚,经络是对脉的进一步分析。

《灵枢•经脉》说:“经脉十二者。

伏行分肉之间,深而不见......诸脉者之浮而常见者,皆络脉也。

”《医学入门》也说:“经者,径也;经之支脉旁出者为络。

”可见经脉与络脉的区别在于:经,即路径之意。

经脉是主干,多循行于深部,纵行于固定的路径。

络,即网络之意。

络脉是分支,深部和浅部皆有,呈纵横交错状网罗全身。

经脉和络脉,相互沟通联系,将人体所有的脏腑、形体、孔窍等部分紧密地联结成一个统一的有机整体。

经络系统人体经络系统,是由经脉、络脉、经筋、皮部和脏腑等五个部分组成。

其中以经脉和络脉为主,在内连属于脏腑,在外连属于筋肉、骨节、皮肤,如《灵枢•海论》所说:“夫十二经脉,内属于脏腑,外络于肢节。

”经脉与络脉经脉是经络的主干,主要有正经和奇经两大类。

正经有十二条,即手、足三阴经和手、足三阳经,合称为“十二经脉”。

十二经脉有一定的起止,一定的循行部位和交接顺序,在肢体的分布和走向有一定的规律,与脏腑有直接的络属关系,是人体气血循行的主要通道。

奇经有八条,即督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,合称为“奇经八脉”。

正经与奇经的不同,正如《圣济总录》所说:“脉有奇常,十二经者常脉也,奇经八脉则不拘于常,故谓之奇经。

盖言人之气血常行于十二经脉其诸经满溢则流入奇经焉。

”奇经主要具有统率、联络和调节十二经脉的作用。

十二经别,是从十二经脉分出的较大的分支,分别起于四肢,循行于体腔脏腑深部,上出于颈项浅部。

其中,阴经之经别从本经别出,循行于体内,而与相为表里的阳经相合,起到加强十二经脉中相为表里两经之间的联系的作用,并能通达某些正经未循行到的形体部位和器官,以补正经之不足。