第四章 经络学说

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:1

中医学概论经络学说中医学是我国民族医学的重要组成部分,也是世界医学宝库中的一颗闪亮明珠,对于维护人类健康发挥着不可替代的作用。

经络学说作为中医学的重要理论之一,是后代医者必须掌握的知识。

经络学说的起源中医学已有几千年悠久的历史,在此漫长的发展过程中,经络学说也有着自己的演化轨迹。

据《黄帝内经》记载,经络是人体内的气血之道,是一种贯穿全身的生命能量通路。

在后世的《伤寒杂病论》中,也有大量对经络的记载,这些记载逐渐形成了完整的经络学说。

随着时间的推移,经络学说在唐代和宋代得到了较大的发展。

唐代成书的《鉴识验方》中,就有详细的经络图谱,其中包括原始经络、络脉、孙络、别经、荣卫、奇经等十三大类,说明了中药的疗效和经络脉络有着密切的联系。

宋代成书的《太医局大全》,进一步将经络学说加以系统化,并将其融入到针灸学、推拿学、食疗学等诊疗技术中。

经络学说的基本概念经络是人体内的一些特定的通道,类似于血管、神经等却有所不同,它是运输气血、营养物质和信息的“管道”。

经络数量众多,分布全身,彼此相通连成一个整体。

根据《医学正传》中的记载,人体内有12对正常循行的经络,以及8条不能单独循行的奇经八脉。

经络是人体内的生命能量通路,也是中医学诊断和治疗的重要对象。

经络以气血为载体,运输体内各种生命物质,维持生命机能活动的正常运转。

经络的“淤滞”是人体的一种病理状态,经络疏通是较快摆脱疾病和保持健康的方法之一。

经络学说在中医临床中的应用在中医临床中,经络学说有着广泛的应用。

在针灸疗法中,经络是针刺的主要方向,针刺穴位位于经络上的效果更好。

在推拿疗法中,通过经络的推拿来改善神经、血液和淋巴循环,消除疲劳和肌肉疼痛。

在中药治疗中,经络系统是中药疗效的有效通道,通过调理经络以达到治病的目的。

经络学说在中医学中还有着很多的应用,例如脉诊、气功、太极拳等,都与经络学说有着密切的关系。

同时,现代医学对经络学说也进行了科学验证,阐明了经络在人体生理和病理中的重要作用。

经络学说一、经络的基本概念和功能经络是经脉和络脉的总称。

经有路径的含义。

经脉贯通上下沟通内外,是经络系统中的主干;络,有网络的含义,络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

中医认为,经络是运行全身气血、网络脏腑肢节、沟通人体内外环境的通路。

《内经》把经络的功能归纳为:行血气、营阴阳、决生死、处百病、调虚实。

指导着中医各科诊断和治疗。

经络的生理功能具有以下几点:1、沟通表里上下,联系脏腑器官。

如沟通脏腑和肢节、五官九窍、脏腑与脏腑、经络与经络之间的多途径的联系。

2、运行气血,濡养脏腑组织。

3、感应传导刺激。

如针灸、刮痧刺激,并可将药物传导传输至病变部位。

4、调节人体机能平衡。

自动优化调节,使阴阳气血保持相对协调平衡。

二、经络系统的组成经络系统是由经脉和络脉组成。

其中包括经脉、络脉,以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部。

经脉分正经和奇经八脉两大类。

正经十二条即:手足三阴经、手足三阳经,直接和五脏六腑相连,是全身气血运行的主要通道。

奇经八脉有督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,有统率、联络十二经脉和调节气血盈亏的作用,它不直接与脏腑相连。

正经如同江河一般,河水涨满,溢入湖泊,而奇经八脉就如湖泊,当河水干涸的时候,湖泊的水反汇河中,调理河道,以保持通畅、充足。

十二经脉有阴阳表里相相合的关系,而奇经八脉没有。

十二经脉和奇经八脉中的任、督二脉合称14经,是针灸、按摩、刮痧等自然疗法中应重点掌握的内容。

12经别是从12经脉别出的经脉,可加强12经脉表里两经之间的联系,并弥补12经脉和未能达到的器官之间的联系。

12经别多从四肢肘膝上下的正经离别,再深入胸腹。

络脉是经脉的细小分支。

分为15别络、浮络、孙络。

15别络是较大的主要络脉,可加强阴阳两经在体表的联系。

浮络是浮现在体表的络脉。

孙络的最细小的络脉分支,遍布全身。

孙络使营卫气血通行敷布于体表,但同时也是邪气出入的通路,刮痧、拔罐、温灸主要刺激的部位即是孙络和浮络,刮痧、拔罐后出现的痧斑提示邪气已从孙络外泄。

第四章经络一、填空题1. 经络是经脉和( ) 的总称。

2. 经络,作为人体一种组织结构的名称,最早见于( ) 。

3. 最细小的络脉称为( ) 。

4. 同名的手足阳经在( ) 交接。

5. 除( ) 经外,阳经均行于四肢外侧或躯干的背面。

6. 十二经脉气血流注从( ) 开始。

7. 十二经脉气血流注,足少阴肾经下接( ) 经。

8. 十二经脉中,左右交叉于人中,并至对侧鼻旁的经脉是( ) 。

9. 相为表里的两条经脉,都在( ) 交接。

10. 十二经脉中,具有。

连舌本,散舌下”循行特点的经脉是( ) 。

11. 手厥阴心包经与( ) 经相表里。

12. 称为“阳脉之海”的经脉是( ) 。

13. 具有约束纵行诸经作用的经脉是( ) 。

14. 十二经别的循行分布特点,可用( ) 四个字概括。

15. 十二经脉各有一支别络,加上任脉、督脉的别络和( ) ,共称“十五别络”。

16. 冲、任、督三脉同起于( ) ,故有“一源三歧”之说。

17. 对经穴刺激引起的感应及传导,通常称为( ) 。

18. 足少阴肾经起于( ) 。

19. 手太阳经属( ) 络( ) 。

20. 手三阴经从( ) 走向( ) 。

21. 足少阳胆经和足厥阴肝经在( ) 处交接。

22. 十二经脉的分布,在小腿下半部和足背部,( ) 在前缘,( ) 在中线。

23. 经筋,是十二经脉之气,“结、聚、散、络”于( ) 、( ) 的体系。

24. 首次提出“十四经”命名的著作是( ) 。

25. 阳跷脉起于外踝下( ) 经的巾脉穴。

26. 阴阳维脉的主要功能是维系联络( ) 。

二、选择题( 一)A1 型题27. 奠定经络学说理论体系( )基础的古典医籍是( )A. 《黄帝内经》B. 《难经}C. 《伤寒杂病论》D. 《阴阳十一脉灸经》E. 《十四经发挥}28. 首创“奇经八脉。

一词的古典医籍是( )A. 《黄帝内经》B. 《难经》C. 《伤寒杂病论》D. 《阴阳十一脉灸经》E. 《针灸甲乙经}29. 经络系统中,与脏腑有直接络属关系的是( )A. 奇经八脉B. 十二经别C. 别络D. 十二正经E. 十二经筋30. 经络系统中,气血运行的主要通道是( )A. 奇经八脉B. 十二经别C. 十二正经D. 浮络E. 别络31. 在人体内具有“溢奇邪”、“通荣卫”作用的是( )A. 浮络B. 皮部C. 经别D. 别络E. 孙络32. 上肢内侧后缘的经脉是( )A. 心经D. 肺经C ,心包经D. 脾经E. 肝经33. 在内踝尖上八寸以上,循行于内侧前缘的经脉是( )A. 脾经B. 肝经C. 肾经D. 胃经E. 心包经34. 《灵枢·逆顺肥瘦》说:“足之三阳,( ) ”A. 从手走头B. 从足走腹C. 从头走足D. 从脏走手E. 从内走外35. 足、手阴经交接于( )A. 头B. 胸C. 腹D. 手E. 足36. 在头面部,手太阳经主要行于( )A. 头顶B. 头后C. 侧头部D ,面颊部E. 额部37. 十二经脉中,行于躯干胸腹面的阳经是( )A. 手太阳经B. 足少阳经C. 足太阳经D. 手阳明经E. 足阳明经38. 十二正经中,有两支别络的经脉是( )A. 足太阴经B. 足阳明经C. 足厥阴经D. 手阳明经E. 手厥阴经39. 按十二经脉流注次序,小肠经下接( )A. 膀胱经B. 胆经C. 心经D. 肾经E. 三焦经40.f ·二彪经中,“络肭”的经脉是( )A. 心经B. 肾经C. 肝经D. 膀胱经E. 胆经41. 绕阴器,至小腹的经脉是( )A. 足少阴经B. 足太阳经C. 足太阴经D. 足厥阴经E. 足少阳经42. 循行于“乳中线”的经脉是( )A. 肝经B. 胃经C. 胆经D. 脾经E. 肾经43. 十二正经中,既分布于目内眦,又分布于目外眦的经脉是( )A. 手少阳三焦经B. 手太阳小肠经C. 足少阳胆经D. 手阳明大肠经E. 足太阳膀胱经44. 起于目外眦的经脉是( )A. 三焦经B. 小肠经C. 胆经D. 胃经E. 大肠经45. 奇经八脉中,与任脉在咽喉部相会的经脉是( )A. 督脉B. 冲脉C. 阴跷脉D. 阳维脉E. 阴维脉46. 任脉的终点在( )A. 目内眦B. 目眶下C. 上唇系带D. 咽喉E. 下颌部47. 奇经八脉中,与足少阴经相并,挟脐上行的经脉是( )A. 任脉B. 督脉C. 冲脉D. 阴维脉E. 阴跷脉48 ,有“眼睑合”功能的经脉是( )A. 跷脉H. 维脉C. 冲脉D. 任脉E. 督脉49. 分布于皮肤表面的络脉称为( )A. 孙络B. 细络C. 别络D. 浮络E. 以上都不是50. 具有约束骨骼,( )主司关节运动功能的是( )A. 皮部B. 维脉C. 经筋D. 别络E. 督脉51. 十二正经中,联系脏腑最多的经脉是( )A. 足厥阴肝经B. 足少阴肾经C. 足太阴脾经D. 足阳明胃经E. 足太阳膀胱经52. 按循经诊断,在胸前“虚里”处疼痛,痛连左手臂及小指,应考虑( )A. 心脏疾病B. 肺脏疾病C. 肝胆疾病D. 脾胃疾病E. 肾脏疾病53. 创立“引经报使”理论的医家是( )A. 李呆B. 朱震亨C. 刘完素D. 寇宗奭E. 张元素54. 按分经诊断,下牙痛多在( )A. 足阳明胃经B. 手阳明大肠经C. 手太阳小肠经D. 足少阳胆经E. 手少阳三焦经55. 足少阳胆经与阳跷脉会于( )105A. 头顶B. 目内眦C. 项后D. 目外眦E. 以上都不是56. 具有调节阴经气血,为“阴脉之海”的经脉是( )A. 冲脉B. 督脉C. 带脉D. 任脉E. 阳跷脉57. 经与络的区别主要在于( )A. 经脉深而不见,络脉浮而常见B. 经脉较粗大,络脉较细小C. 经脉纵行,络脉纵横交错D. 经为主干,络为分支E. 以上都不是58. 以下不具有表里经关系的是( )A. 阳跷脉与阴跷脉B. 手太阴肺经与手阳明大肠经C. 足阳明胃经与足太阴脾经D. 足厥阴肝经与足少阳胆经E. 手少阳三焦经与手厥阴心包经( )59. 具有加强十二经脉表里两经在体内联系作用的是( )A. 别络B. 经别C. 皮部D. 奇经八脉E. 经筋60. 手太阴肺经的起点在( )A. 肺中;B. 中焦C. 胃中D. 膻中E. 手拇指桡侧端( 二)B1 型题A. 别络B. 经别C. 浮络D. 孙络E. 经筋61. 属经脉的是( )62. 属经络系统连属部分的是( )A. 心经B. 脾经C. 肺经D. 肝经E. 肾经63. 下肢内侧前缘的是( )64. 行于下肢内侧后缘的是( )A. 头顶部B. 头侧部C. 面颊部D. 额部E. 以上都不是65. 足阳明经行于( )66. 手太阴肺经行于( )A. 从脏走手B. 从手走头C. 从头走足D. 从足走腹E. 以上都不是67. 手少阳三焦经的走向是( )68. 足厥阴肝经的走向是( )A. 手阳明经B. 足阳明经C. 手太阴经D. 足少阳经E. 手太阳经69. 属大肠络肺的经脉是( )70. 下交于肝经的经脉是( )A. 胸中B. 心中C. 肺中D. 无名指端E. 以上都不是71. 足厥阴肝经和手太阴肺经交接于( )72. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经交接于( )A. 任脉B. 督脉C. 冲脉D. 带脉E. 跷脉73. 有主胞胎作用的是( )74. 有主司妇女带下作用的是( )A. 经筋B. 经别C. 皮部D. 奇经八脉E. 别络75. 具有加强足三阴、足三阳经脉与心脏联系作用的是( )76. 具有加强十二经脉表里两经在体表联系作用的是( )A. 皮部B. 经筋巴奇经八脉D. 经别E. 别络77. 对全身无数细小络脉起主导作用的是( )78. 具有涵蓄和调节十二经气血功能的是( )A. 颅内B. 缺盆C. 目内眦D. 气街E. 以上都不是79. 督脉循行经过( )80. 冲脉循行经过( )( 三)C 型题81. 经络是( )A. 人体结构重要组成部分B. 感应传导信息的通路系统C. 二者皆是D. 二者皆非82. 连于目系的经脉是( )A. 心经B. 肝经C. 二者皆是D. 二者皆非83. 与肝经交接的经脉是( )A. 手太阴经B. 足少阳经C. 二者皆是D. 二者皆非84. 到达目内眦的是( )A. 任脉B. 冲脉C. 二者皆是D. 二者皆非85. 足太阳膀胱经分布于( )A. 躯干背部B. 下肢外侧后缘C. 二者皆是D. 二者皆非86. 与胆经有联系的是( )A. 阳跷脉B. 阳维脉C. 二者皆是D. 二者皆非87. 奇经八脉( )A. 除带脉外,均自下而上行B. 上肢没有奇经的分布C. 二者皆是D. 二者皆非88. 与督脉在头顶部交会的经脉是( )A. 足太阳经B. 足厥阴经C. 二者皆是D. 二者皆非89. 下列有别络分出的是( )A. 任脉B. 督脉C. 二者皆是D. 二者皆非90. 在下肢内侧,既走中线又走前缘的经脉是( )A. 肝经B. 脾经C. 二者皆是D. 二者皆非( 四)X 型题91. 与经络学说形成有关的因素是( )A. 古人长期医疗经验总结B. 古人在导引行气时的自我体悟C. 阴阳五行学说的影响D. 经络针灸教材的编写E. 古人对穴位主治功用的归纳92. 经络的生理功能有( )A. 调节作用B. 沟通联系作用C. 运输渗灌作用D. 感应作用E. 传导作用93. 足厥阴肝经循行过程中,联系的脏有( )A. 心B. 肺C. 胃D. 胆E. 肝94. 到达目内眦的经脉有( )A. 阳跷脉B. 膀胱经C. 肝经D. 阴跷脉E. 脾经95 ,环绕口唇的经脉有( )A. 任脉B. 胃经C. 冲脉D. 大肠经E. 肝经10796. 循行于肩膀及胸胛部的经脉有( )A. 胃经B. 大肠经C. 三焦经D. 小肠经E. 胆经97. 经过肺的经脉,除肺经外还有( )A. 脾经B. 心经C. 肾经D. 肝经E. 大肠经98. 足阳明经到达的部位有( )A. 足大趾B. 足二趾C. 足中趾D. 足四趾E. 足小趾99. 与督脉交会于大椎穴的经脉是( )A. 手三阳经B. 足厥阴经C. 足三阳经D. 阳跷脉E. 阴维脉100. 手足太阳经在头面部分布于( )A. 头侧B. 面颊C. 耳前D. 头顶E. 头后101. 足少阴肾经到达的部位有( )A. 足跟B. 舌根C. 气街D. 小腿内侧后缘E. 腰部102. 行于脊柱内的经脉有( )A. 督脉B. 冲脉C. 足少阴肾经D. 足太阳膀胱经E. 足少阳胆经103. 进入耳中的经脉有( )A. 手少阳B. 手太阳C. 足少阳1). 足太刚E. 手阳明104. 下列属于肝经循行部位的是( )A. 胁肋部B. 足中趾C. 阴器D. 下肢内侧后缘E. 小腹105. 肾经联系的脏腑,除肾与膀胱外还有( ) A. 肺B. 肝C. 心D. 脾E. 心包106. 下列与牙齿有联系的经脉是( )A. 肾经B. 大肠经巴脾经D. 胃经E. 肝经107. 与女子的月经来潮有密切关系的经脉有( ) A. 跷脉B. 维脉.C. 任脉D. 心经E. 冲脉108. 下列“络脑”的经脉有( )A. 心经B. 胆经C. 肝经D. 膀胱经E. 督脉109. 与任脉交会的经脉有( )A. 足三阴经B. 阳维脉C. 阴跷脉D. 阴维脉E. 冲脉110. 不与任何脏腑相连的经脉有( ) A. 任脉B. 三焦经C. 冲脉D. 带脉E. 督脉111. 经脉循行过程中,人缺盆的有( ) A. 胃经B. 大肠经C.. 膀胱经D.. 胆经E. 小肠经112. 下列循行于躯干腹面的经脉是( ) A. 任脉B. 肾经C. 脾经D. 胃经E. 冲脉113. 经过“气街”的经脉有( )A. 冲脉B. 肝经C. 脾经D. 胃经E. 胆经114. 以下指冲脉的是( )A. 血海B. 气海C. 十二经脉之海D. 阴脉之海E. 五脏六腑之海115. 与胃相联系的正经有( )A. 小肠经B. 三焦经C. 胃经D. 肺经E. 脾经116. 与心相联系的正经有( )A. 足太阴B. 足少阴C. 手少阴D. 足厥阴E. 手太阳117. 任脉的主要功能是( )A. 调节阴经气血,为阴脉之海B. 主一身左右之阳C. 约束诸脉D. 主胞胎. E. 濡养眼目,司眼睑开合118. 督脉到达的部位有( )A. 绕阴器B. 颅内C. 脐中央D. 上唇系带E. 下颌部119. 到达足大趾的经脉有( )A. 胃经真1. 脾经C. 肝经Ij. 胆经E. 冲脉120. 起于足外踝之下的经脉有( )A. 足太阳B. 阳维脉C. 足少阳D. 阳跷脉E. 足阳明三、名词术语解释121. 经络122. 经络学说123. 十二经脉124. 奇经八脉125. 浮络126. 孙络127. 一源三歧128. 别络129. 任主胞胎130. 血海131. 阳脉之海132. 阴脉之海133. 经别134. 头为诸阳之会135. 经筋136. 皮部137. 十二经脉之海138. 得气139. 属络140. 经气四、简答题141. 简述经络的主要功能。

第四章经络经络是人体结构的重要组成部分,其与脏腑、形体官窍等组织器官,共同构成了完整的人体。

经络是经脉和络脉的总称。

经脉是经络系统中的主干部分,多行于人体的深部,有一定的循行路径;络脉是经脉小的分支,多行于较浅的部位,纵横交错,网络全身。

如《灵枢·经脉》说:“经脉十二者,伏行分肉之间,深而不见……诸脉之浮而常见者,皆络脉也。

”经络遍布周身,彼此相贯,通过有规律的循行和复杂的网络交会,把人体脏腑、肢体、官窍等紧密地连结成统一的有机整体,从而保障了人体生命活动的有序进行。

所以说经络是运行全身气血,联络脏腑肢节,沟通上下内外,调节人体功能的特殊网络系统。

经络学说是阐述人体经络系统的内容、循行分布、生理功能的理论。

经络学说的形成是古人在长期的医疗实践中,尤其针灸、推拿、气功等各个方面经验的积累,并结合当时的解剖知识,逐步上升为理论。

经络学说在《灵枢》中有较详细的记载,并已形成了比较系统的理论。

历代医家用以指导医疗实践,不断地总结和发展,使经络学说的内容得到了充实和提高。

中华人民共和国成立以后,开展了中西医结合对经络实质的研究,尤其是针刺麻醉技术的发明,开创了世界麻醉史上的新纪元,由此引发的针麻原理和经络实质研究,已经引起了世界医学界的普遍重视。

关于经络实质的研究,国内中西医工作者做了大量的工作,主要包括:①经络实质与神经、脉管的关系;②经络与中枢神经机能的关系;③经络与神经一体液调节功能的关系;④经络与机体生物电的关系。

初步认为经络是一个大的概念,包括了现代医学中的脉管系统、神经系统、神经一体液调节系统的部分形态、生理功能及病理现象。

目前对经络的实质还持有不同的看法,必须进一步深入研究,以便更好地指导医疗实践。

经络学说对于阐明人体的病理变化、指导临床各科的诊断和治疗,均具有重要的意义。

所以历代医家都十分重视经络学说,如《灵枢·经脉》说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

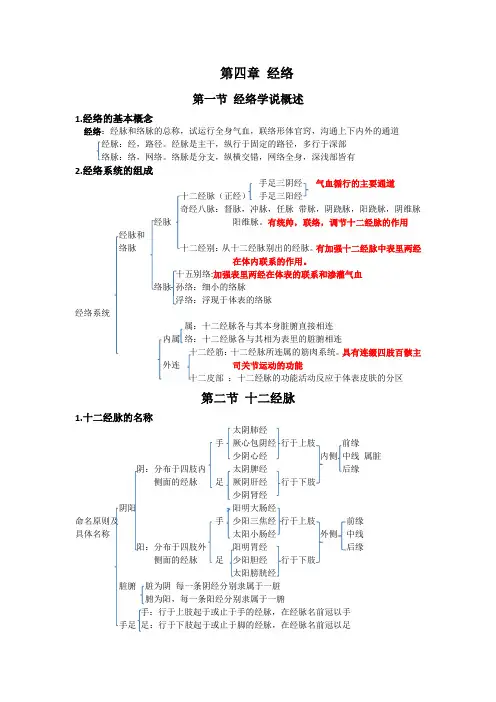

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

黄帝内经:经络学说黄帝内经:经络学说引导语:《黄帝内经》在理论上建立了中医学上的“阴阳五行学说”、“脉象学说”“藏象学说”、“经络学说”,今天我们就来看一下其中的经络学说。

经络的概念经络是经脉和络脉的总称。

“经”“络”名词的出现较“脉”为晚,经络是对脉的进一步分析。

《灵枢•经脉》说:“经脉十二者。

伏行分肉之间,深而不见......诸脉者之浮而常见者,皆络脉也。

”《医学入门》也说:“经者,径也;经之支脉旁出者为络。

”可见经脉与络脉的区别在于:经,即路径之意。

经脉是主干,多循行于深部,纵行于固定的路径。

络,即网络之意。

络脉是分支,深部和浅部皆有,呈纵横交错状网罗全身。

经脉和络脉,相互沟通联系,将人体所有的脏腑、形体、孔窍等部分紧密地联结成一个统一的有机整体。

经络系统人体经络系统,是由经脉、络脉、经筋、皮部和脏腑等五个部分组成。

其中以经脉和络脉为主,在内连属于脏腑,在外连属于筋肉、骨节、皮肤,如《灵枢•海论》所说:“夫十二经脉,内属于脏腑,外络于肢节。

”经脉与络脉经脉是经络的主干,主要有正经和奇经两大类。

正经有十二条,即手、足三阴经和手、足三阳经,合称为“十二经脉”。

十二经脉有一定的起止,一定的循行部位和交接顺序,在肢体的分布和走向有一定的规律,与脏腑有直接的络属关系,是人体气血循行的主要通道。

奇经有八条,即督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉,合称为“奇经八脉”。

正经与奇经的不同,正如《圣济总录》所说:“脉有奇常,十二经者常脉也,奇经八脉则不拘于常,故谓之奇经。

盖言人之气血常行于十二经脉其诸经满溢则流入奇经焉。

”奇经主要具有统率、联络和调节十二经脉的作用。

十二经别,是从十二经脉分出的较大的分支,分别起于四肢,循行于体腔脏腑深部,上出于颈项浅部。

其中,阴经之经别从本经别出,循行于体内,而与相为表里的阳经相合,起到加强十二经脉中相为表里两经之间的联系的作用,并能通达某些正经未循行到的形体部位和器官,以补正经之不足。

中医基础理论表解-第四章经络第四章经络【⽬的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成;2.掌握⼗⼆经脉的名称、⾛向交接规律、分布规律、表⾥关系、流注次序和⼤体循⾏路线;3.掌握奇经⼋脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循⾏和基本功能;4.掌握经络的⽣理功能;5.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循⾏路线和基本功能;6.了解经别、别络、经筋、⽪部的基本概念和功能;7.了解经络学说的临床应⽤。

第⼀节经络学说概述【知识点表解】⼀、经络的基本概念运⾏全⾝⽓⾎联络形体官窍的通道。

经络的基沟通上下内外本概念经脉:经,路径。

经脉是主⼲,纵⾏于固定的路径,多循⾏于深部。

络脉:络,⽹络。

络脉是分⽀,纵横交错,⽹络全⾝,深浅部皆有。

⼆、经络学说的形成《内经》奠定了经络学说和中医学理论体系的基础。

《难经》⾸创“奇经⼋脉”⼀词。

晋·皇甫谧·《针灸甲⼄经》——第⼀部针灸学专著。

经络学说宋·王惟⼀·铸造经络⽳位模型“铜⼈”两具,著《铜⼈腧⽳针灸图经》。

的形成元·滑寿·《⼗四经发挥》——⾸次提出“⼗四经”名称。

明·李时珍·《奇经⼋脉考》——探讨经络学说起源。

明·杨继洲·《针灸⼤成》——对经络、⽳位针刺⼿法与适应症论述有创意。

清·陈惠畴《经络图考》等——对经络线路及⽳位正确标⽰起⼀定作⽤。

三、经络系统的组成⼿⾜三阴经⼿⾜三阳经有统率、联络、调节⼗⼆经脉经脉与络脉的作⽤。

经络系统内外连属第⼆节⼗⼆经脉【知识点表解】⼀、⼗⼆经脉的名称太阴经阴:分布四肢内侧⾯的经脉少阴经厥阴经阳明经阳:分布四肢外侧⾯的经脉太阳经命名原则少阳经脏为阴,每⼀条阴经分别⾪属于⼀脏。

腑为阳,每⼀条阳经分别⾪属于⼀腑。

⼿:⾏于上肢,起于或⽌于⼿的经脉,在经脉名前冠以⼿。

⾜:⾏于下肢,起于或⽌于⾜的经脉,在经脉名前冠以⾜。

太阴肺经⼿厥阴⼼包经⾏于上肢少阴⼼经前缘太阴脾经 * 内侧中线属脏。