中医基础理论--经络学说

- 格式:ppt

- 大小:3.46 MB

- 文档页数:50

中医基础理论名词解释(3)中医基础理论名词解释肾藏精: 指肾有贮藏人体精气的作用。

先天之精: 即来源于父母两性的生殖之精,是构成胎儿的原始物质,又是繁衍后代的物质基础,故又称为“生殖之精”。

后天之精: 指来源于胎儿出生后,依赖于脾胃的运化功能从饮食物当中摄取的水谷之精,具有滋养脏腑的功能,又称为“脏腑之精”。

天癸: 指肾的精气充盛到一定程度时所出现的一种促进并维持生殖机能的物质。

肾主水液: 指肾具有主持和调节水液代谢的生理功能。

肾主纳气: 指肾具有摄纳肺吸入之清气的生理功能。

肾阴:又称为元阴、真阴,是肾之精气中对机体各脏腑组织起着滋养、濡润作用的部分,身为一身阴液的根本。

肾阳:又称元阳、真阳,是肾之精气中对机体各脏腑组织起着推动、温煦作用的部分,为一身阳气的根本。

君主之官:心主神志,主血脉,为人体生命活动的主宰,古人把心比作“君主之官”。

相傅之官:肺主一身之气,通过辅助心对全身起着治理调节作用,故古人把肺成为“相傅之官”。

后天之本:机体生命活动的维持和气血津液的生化,均赖于脾胃所运化的水谷精微,故称脾为“后天之本”。

先天之本:肾藏“先天之精”,主生殖,为生命之本源,故称肾为“先天之本”。

水火之脏:肾精属阴,肾气属阳。

肾阴肾阳犹如水火一样内寄于肾,故称“水火之脏”。

娇脏:肺叶娇嫩,不耐湿燥寒热,肺开窍于鼻,外合皮毛,易受外邪侵袭,故形容肺为“娇脏”。

刚脏:肝气主升主动,具有刚强躁急的生理特性,故比喻肝为“刚脏”。

六腑: 即胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦六个脏器的总称。

与饮食物的消化、吸收、排泄及水液代谢密切相关。

胃主受纳: 指胃有接受喝容纳饮食物的生理功能。

胃主通降: 指胃有通利下降的生理功能及特征,以通降为正常。

泌别清浊:泌,即分泌;别,即分别;清,即水谷精微;浊,即食物残渣。

泌别清浊为小肠的主要生理功能,即经过小肠消化后的饮食物,分为水谷精微和食物残渣两部分,将水谷精微吸收,把食物残渣送到大肠。

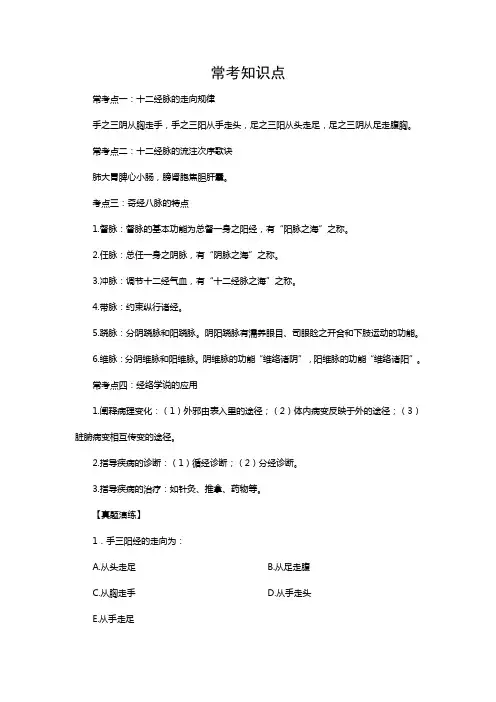

常考知识点

常考点一:十二经脉的走向规律

手之三阴从胸走手,手之三阳从手走头,足之三阳从头走足,足之三阴从足走腹胸。

常考点二:十二经脉的流注次序歌诀

肺大胃脾心小肠,膀肾胞焦胆肝囊。

考点三:奇经八脉的特点

1.督脉:督脉的基本功能为总督一身之阳经,有“阳脉之海”之称。

2.任脉:总任一身之阴脉,有“阴脉之海”之称。

3.冲脉:调节十二经气血,有“十二经脉之海”之称。

4.带脉:约束纵行诸经。

5.跷脉:分阴跷脉和阳跷脉。

阴阳跷脉有濡养眼目、司眼睑之开合和下肢运动的功能。

6.维脉:分阴维脉和阳维脉。

阴维脉的功能“维络诸阴”,阳维脉的功能“维络诸阳”。

常考点四:经络学说的应用

1.阐释病理变化:(1)外邪由表入里的途径;(2)体内病变反映于外的途径;(3)脏腑病变相互传变的途径。

2.指导疾病的诊断:(1)循经诊断;(2)分经诊断。

3.指导疾病的治疗:如针灸、推拿、药物等。

【真题演练】

1.手三阳经的走向为:

A.从头走足

B.从足走腹

C.从胸走手

D.从手走头

E.从手走足

1.【答案】D。

解析:(1)该题考查的是中医基础理论-第十章-章经络-十二经脉的走向规律知识点。

(2)手之三阴,从胸走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。

故此题选择D选项。

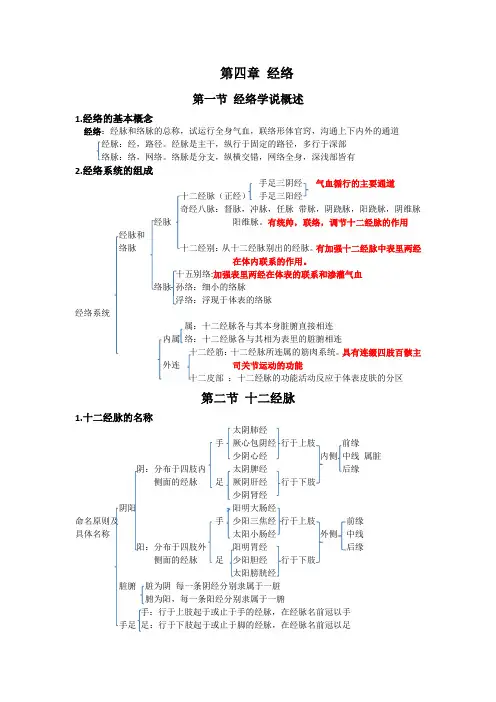

第四章经络第一节经络学说概述1.经络的基本概念经络:经脉和络脉的总称,试运行全身气血,联络形体官窍,沟通上下内外的通道经脉:经,路径。

经脉是主干,纵行于固定的路径,多行于深部络脉:络,网络。

络脉是分支,纵横交错,网络全身,深浅部皆有2.经络系统的组成手足三阴经气血循行的主要通道十二经脉(正经)手足三阳经奇经八脉:督脉,冲脉,任脉带脉,阴跷脉,阳跷脉,阴维脉经脉阳维脉。

有统帅,联络,调节十二经脉的作用经脉和络脉十二经别:从十二经脉别出的经脉。

有加强十二经脉中表里两经在体内联系的作用。

十五别络:加强表里两经在体表的联系和渗灌气血络脉孙络:细小的络脉浮络:浮现于体表的络脉经络系统属:十二经脉各与其本身脏腑直接相连内属络:十二经脉各与其相为表里的脏腑相连十二经筋:十二经脉所连属的筋肉系统。

具有连缀四肢百骸主外连司关节运动的功能十二皮部:十二经脉的功能活动反应于体表皮肤的分区第二节十二经脉1.十二经脉的名称太阴肺经手厥心包阴经行于上肢前缘少阴心经内侧中线属脏阴:分布于四肢内太阴脾经后缘侧面的经脉足厥阴肝经行于下肢少阴肾经阴阳阳明大肠经命名原则及手少阳三焦经行于上肢前缘具体名称太阳小肠经外侧中线阳:分布于四肢外阳明胃经后缘侧面的经脉足少阳胆经行于下肢太阳膀胱经脏腑脏为阴每一条阴经分别隶属于一脏腑为阳,每一条阳经分别隶属于一腑手:行于上肢起于或止于手的经脉,在经脉名前冠以手手足足:行于下肢起于或止于脚的经脉,在经脉名前冠以足2.十二经脉的走向规律手三阴经,从胸走手,交于手三阳经。

手三阳经,从手走头,交于足三阳经。

足三阳经,从头走足,交于足三阴经。

足三阴经,从足走腹至胸,交于手三阴经。

3.十二经脉的交接规律(1).十二经脉相表里的阴阳两经在四肢末端相交手太阴肺经与手阳明大肠经交于食指端(商阳)手厥阴心包经与手少阳三焦经交于中指端(关冲)手少阴心经与手太阳小肠经交于小指端(少冲少泽)足阳明胃经与足太阴脾经交于足大趾(隐白)足少阳胆经与足厥阴肝经交于足大趾后(大敦)足太阳膀胱经与足少阴肾经交于足小趾(至阴)(2)同名手足阳经交于头面部(头为诸阳之会)手阳明大肠经与足阳明胃经交于鼻翼旁(迎香)手少阳三焦经与足少阳胆经交于目外眦(瞳子髎)手太阳小肠经与足太阳膀胱经交于目内眦(睛明)(3)同名手足阴经交接于胸中足太阴脾经与手少阴心经交于心中足厥阴肝经与手太阴肺经交于肺中足少阴肾经手厥阴心包经交于胸中4.十二经脉的分布规律(1)体内分布以纵行分布兼有或多或少的迂回曲折,交错出入,各经间及其与奇经和络脉之间多有交叉(2)体外分布头面部手足阳明经:面部额部手足阳经手足少阳经:侧头部手足太阳经:面颊部头顶头后部躯干部手三阳经行于肩胛部手手三阴经均从腋下走出足阳明胃经行于前(胸腹面)足少阳胆经行于侧面足足太阳经行于后(背面)足少阴肾经足三阴经均行于腹面,自内向外足阳明胃经足太阴脾经足厥阴胆经前缘:太阴阴经:在内侧面中线:厥阴四肢后缘:少阴前缘:阳明阳经:在外侧面中线:少阳后缘手少阴心经达目系手足阴经足太阴脾经连舌本,散舌下。

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

正保远程教育旗下品牌网站美国纽交所上市公司(NYSE:DL)

上医学教育网做成功医学人

中医执业医师考试辅导《中医基础理论》第九单元讲义

经络

一、经络学说

(一)经络的基本概念

经络,是经脉和络脉的总称,是运行全身气血、联络脏腑形体官窍、沟通上下内外、感应传导信息的通路系统,是人体结构的重要组成部分。

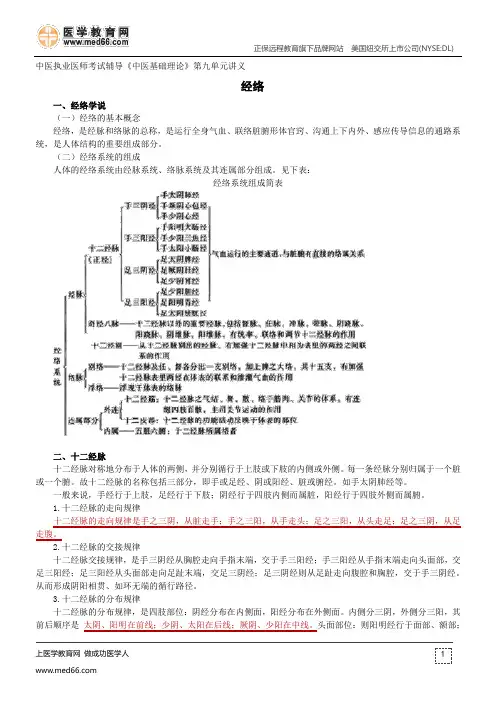

(二)经络系统的组成

人体的经络系统由经脉系统、络脉系统及其连属部分组成。

见下表:

经络系统组成简表

二、十二经脉

十二经脉对称地分布于人体的两侧,并分别循行于上肢或下肢的内侧或外侧。

每一条经脉分别归属于一个脏或一个腑。

故十二经脉的名称包括三部分,即手或足经、阴或阳经、脏或腑经。

如手太阴肺经等。

一般来说,手经行于上肢,足经行于下肢;阴经行于四肢内侧而属脏,阳经行于四肢外侧而属腑。

1.十二经脉的走向规律

十二经脉的走向规律是手之三阴,从脏走手;手之三阳,从手走头;足之三阳,从头走足;足之三阴,从足走腹。

2.十二经脉的交接规律

十二经脉交接规律,是手三阴经从胸腔走向手指末端,交于手三阳经;手三阳经从手指末端走向头面部,交足三阳经;足三阳经从头面部走向足趾末端,交足三阴经;足三阴经则从足趾走向腹腔和胸腔,交于手三阴经。

从而形成阴阳相贯、如环无端的循行路径。

3.十二经脉的分布规律

十二经脉的分布规律,是四肢部位:阴经分布在内侧面,阳经分布在外侧面。

内侧分三阴,外侧分三阳,其前后顺序是太阴、阳明在前线;少阴、太阳在后线;厥阴、少阳在中线。

头面部位:则阳明经行于面部、额部;。

中医基础理论-经络学说经络是经脉和络脉的总称。

经,有路径之意。

经脉贯通上下,沟通内外,是经络系统的主干。

络,有网络之意。

络脉是经脉别出的分支,较经脉细小,纵横交错,遍布全身。

经络内属于脏腑,入络于肢节,沟通于脏腑与体表之间,将人体脏腑、组织、器官联结成为一个有机的整体,并借此行气血、营阴阳,使人体各部的功能活动得以保持协调和相对平衡。

研究经络系统的生理功能、病理变化及其与脏腑之间的关系的理论,称为经络学说。

是中医学分析人体生理、病理和对疾病进行诊疗的主要依据之一。

“经络”一词首先见《内经》,《灵枢·邪气脏腑病形》说:“阴之与阳也,异名同类,上下相会,经络之相贯,如环无端。

”又如《灵枢·脉经》中说:“经脉者,所以能决死生,处百病,调虚实,不可不通。

”经络学说的内容十分广泛,包括经络系统各组成部分的循行部位、生理功能、病理变化及其表现,经络中血气的运行与自然界的关系,经脉循行路线上的穴位及其主治作用,经络与脏腑的关系等等。

经络学说的形成,是以古代的针灸、推拿、气功等医疗实践为基础,经过漫长的历史过程,结合当时的解剖知识和藏象学说,逐步上升为理论的,其间受到了阴阳五行学说的深刻影响。

《黄帝内经》的问世,标志着经络学说的形成。

《内经》中系统地论述了十二经脉的循行部位、属络脏腑。

......经络学说的临床应用经络学说在临床上可以应用于解释病理变化、协助疾病诊断,以及指导临床治疗三个方面。

1、解释病理变化经络与疾病的发生、传变有密切的关系。

某一经络功能异常,就易遭受外邪的侵袭,既病之后,外邪又可沿着经络进一步内传脏腑。

经络不仅是外邪由表入里的传变途径,而且也是内脏之间、内脏与体表组织间病变相互影响的途径。

2、协助疾病诊断由于经络有一定的循行部位和脏腑络属,可以反映所属脏腑的病证。

因而在临床上,就可以根据疾病所出现的症状,结合经络循行的部位及所联系的脏腑,作为临床诊断的依据。

如胁痛,多病在肝胆,胁部是肝经和胆经的循行之处。

中医基础理论中医学是中国传统医学的重要组成部分,其基础理论是中医医学体系的根基。

中医基础理论包括阴阳五行学说、气血津液学说、脏腑学说、经络学说以及八纲辨证等内容。

在这篇文章中,我们将对中医基础理论进行详细介绍。

一、阴阳五行学说阴阳五行学说是中医学的核心理论,将自然界万物的发展变化和人体生命活动归纳为阴阳和五行两个方面。

阴阳是二元对立的哲学概念,代表事物的两个相对面,如寒热、虚实、内外等。

五行包括木、火、土、金、水,它们相互制约、相互依存,反映了事物之间的相互关系。

二、气血津液学说气血津液学说是中医理解人体生命活动的重要理论基础。

气包括天然之气和后天之气,血是人体内流动的液体,津液是人体体液的总称。

中医认为,气血津液的运行和相互作用影响着人体的生理和病理变化。

三、脏腑学说中医的脏腑学说将人体的生理机能分为五脏和六腑。

五脏包括心、肝、脾、肺、肾,六腑包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。

脏腑相互关联、相互作用,共同维持着人体的正常生理功能。

四、经络学说经络学说是中医理解人体生命活动的重要理论之一。

中医认为,人体内存在着一套络脉系统,通过经络传导气血和营养物质,保持人体的生命活动。

经络学说也是中医诊断和治疗的重要依据。

五、八纲辨证中医的八纲辨证是中医诊断和治疗的基本方法。

八纲指的是寒热、虚实、表里、内外等八个方面。

通过观察病人的外部表现和症状,中医医师可以判断疾病的病机和归属,并采取相应的治疗方法。

中医基础理论是中医学的理论基础,它对中医的诊断和治疗都有着重要的指导意义。

理解和掌握中医基础理论不仅可以帮助医生更好地开展中医临床工作,还可以让普通人了解中医学的特点和优势。

中医学的专业介绍

中医学是中国传统医学的一门学科,注重人体整体的健康观念和治疗方法。

中医学的专业介绍包括以下几个方面:

1. 中医基础理论:包括阴阳五行学说、经络学说、脏腑学说等。

中医基础理论是中医学的理论基础,通过研究人体的整体健康观念和调节机制,以及疾病的发生发展规律,指导中医临床治疗。

2. 中医诊断学:包括四诊法(望、闻、问、切)和辨证施治。

中医诊断学通过观察、听诊、询问和脉诊等方法,全面了解患者的症状、体征和病史,辨别疾病的病机,为治疗提供依据。

3. 中医药学:包括中药学和中药制剂学。

中药学研究中草药的性味归经、功效等特点,中药制剂学研究中药的炮制方法和制剂制备技术,为中医治疗提供药物支持。

4. 中医临床学:主要包括中医内科、中医外科、中医妇科、中医儿科等。

中医临床学通过辨证施治,采用针灸、推拿、中药等综合治疗手段,调节人体的阴阳平衡和气血流通,达到治疗疾病的目的。

5. 中医养生学:中医养生学研究人体的生理、病理变化规律,指导人们保持健康和预防疾病。

包括中医饮食调养、中医气功养生、中医按摩养生等。

中医学是一门综合性学科,旨在通过整体观念和个体化治疗方法,

维护人体的健康平衡,预防和治疗疾病。

中医基础理论表解-第四章经络第四章经络【⽬的要求】1.掌握经络的概念、经络系统的组成;2.掌握⼗⼆经脉的名称、⾛向交接规律、分布规律、表⾥关系、流注次序和⼤体循⾏路线;3.掌握奇经⼋脉的概念、主要功能,督脉、任脉、冲脉、带脉的循⾏和基本功能;4.掌握经络的⽣理功能;5.了解阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉的循⾏路线和基本功能;6.了解经别、别络、经筋、⽪部的基本概念和功能;7.了解经络学说的临床应⽤。

第⼀节经络学说概述【知识点表解】⼀、经络的基本概念运⾏全⾝⽓⾎联络形体官窍的通道。

经络的基沟通上下内外本概念经脉:经,路径。

经脉是主⼲,纵⾏于固定的路径,多循⾏于深部。

络脉:络,⽹络。

络脉是分⽀,纵横交错,⽹络全⾝,深浅部皆有。

⼆、经络学说的形成《内经》奠定了经络学说和中医学理论体系的基础。

《难经》⾸创“奇经⼋脉”⼀词。

晋·皇甫谧·《针灸甲⼄经》——第⼀部针灸学专著。

经络学说宋·王惟⼀·铸造经络⽳位模型“铜⼈”两具,著《铜⼈腧⽳针灸图经》。

的形成元·滑寿·《⼗四经发挥》——⾸次提出“⼗四经”名称。

明·李时珍·《奇经⼋脉考》——探讨经络学说起源。

明·杨继洲·《针灸⼤成》——对经络、⽳位针刺⼿法与适应症论述有创意。

清·陈惠畴《经络图考》等——对经络线路及⽳位正确标⽰起⼀定作⽤。

三、经络系统的组成⼿⾜三阴经⼿⾜三阳经有统率、联络、调节⼗⼆经脉经脉与络脉的作⽤。

经络系统内外连属第⼆节⼗⼆经脉【知识点表解】⼀、⼗⼆经脉的名称太阴经阴:分布四肢内侧⾯的经脉少阴经厥阴经阳明经阳:分布四肢外侧⾯的经脉太阳经命名原则少阳经脏为阴,每⼀条阴经分别⾪属于⼀脏。

腑为阳,每⼀条阳经分别⾪属于⼀腑。

⼿:⾏于上肢,起于或⽌于⼿的经脉,在经脉名前冠以⼿。

⾜:⾏于下肢,起于或⽌于⾜的经脉,在经脉名前冠以⾜。

太阴肺经⼿厥阴⼼包经⾏于上肢少阴⼼经前缘太阴脾经 * 内侧中线属脏。