经络学说的发展

- 格式:docx

- 大小:362.75 KB

- 文档页数:3

针灸学发展历史针灸学是一门古老而独特的医学学科,其历史可以追溯到几千年前的中国古代。

本文将详细介绍针灸学的发展历程,包括其起源、发展阶段以及对现代医学的影响。

1. 起源和初期发展阶段(约公元前1600年-公元前221年)针灸学的起源可以追溯到中国古代的神话传说。

相传,黄帝时代的神农氏首创了针灸疗法,通过使用石针和骨针刺激人体穴位,达到治疗疾病的目的。

随着时间的推移,针灸疗法逐渐发展,并形成了一套完整的理论体系,包括经络学说、腧穴学说等。

2. 经络学说的确立和医家学派的兴起(公元前221年-公元220年)在战国时期,著名的医学家扁鹊对针灸疗法进行了深入研究,并将其与经络学说相结合。

他的著作《黄帝内经》对针灸学的发展起到了重要的推动作用。

同时,医家学派的兴起也为针灸学的发展提供了良好的学术环境。

著名的医学家如张仲景、华佗等都对针灸学进行了深入的研究和实践,并留下了众多宝贵的经验和著作。

3. 针灸学的繁荣和传播(公元220年-公元960年)在魏晋南北朝时期,针灸学得到了进一步的发展和推广。

此时期的医学家们致力于整理和编纂前人的经验,并将其系统化。

著名的医学家王叔和编纂了《针灸甲乙经》,成为了后世针灸学的重要参考书。

同时,针灸学也开始传播到邻近的亚洲国家,如日本、韩国等。

4. 针灸学的整合和发展(公元960年-公元1840年)宋代是针灸学发展的一个重要阶段。

著名的医学家孙思邈对针灸学进行了深入研究,并编纂了《千金方》等重要著作。

此外,明代的杨继洲、清代的吴鞠通等医学家也对针灸学进行了进一步的整合和发展。

针灸学在这一时期得到了广泛的应用,并逐渐形成了独特的理论体系和临床经验。

5. 针灸学的现代发展(19世纪至今)近代以来,随着现代医学的发展,针灸学逐渐受到了质疑和挑战。

然而,随着科学技术的不断进步,越来越多的研究开始证实针灸疗法的有效性。

现代针灸学已经成为一门独立的学科,并在全球范围内得到了广泛的认可和应用。

中医发展简史引言概述:中医作为中国传统医学的重要组成部分,拥有悠久的历史和丰富的理论体系。

本文将从中医的起源、发展、现状等方面,对中医的发展历程进行概述。

一、中医的起源1.1 传统医学的雏形- 早期的中医起源于中国古代人们对疾病的认识和治疗经验的积累。

- 起初,人们通过观察自然现象,探索疾病的成因和治疗方法。

1.2 黄帝内经的诞生- 黄帝内经是中医理论的重要经典,约成书于公元前2世纪。

- 黄帝内经从整体观念出发,提出了“阴阳”、“五行”等重要理论,奠定了中医学的基础。

1.3 经络学说的形成- 经络学说是中医学的重要组成部分,形成于战国时期。

- 经络学说认为人体内存在着经络系统,通过调理经络可以调节人体的阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

二、中医的发展2.1 隋唐时期的繁荣- 隋唐时期,中医得到了国家的重视和支持,医学院校相继建立。

- 隋唐时期的医学家陆续出现,医学理论和临床实践都有了长足的发展。

2.2 宋元明清时期的发展- 宋元明清时期,中医学进一步发展,出现了许多重要的医学著作。

- 这一时期的医学家对中医理论进行了深入研究,形成了更为完善的理论体系。

2.3 西医的传入与中医的转型- 19世纪末,西方医学传入中国,对中医产生了一定的冲击。

- 在西医的影响下,中医经历了一次转型,吸收了一些西医的理论和方法,形成了现代中医学的雏形。

三、中医的现状3.1 国家政策的支持- 当代中国政府高度重视中医药事业的发展,出台了一系列支持政策。

- 国家对中医药的保护、研究和推广给予了极大的支持。

3.2 国际影响力的提升- 中医药在国际上的影响力逐渐提升,越来越多的国家开始认可和采用中医药。

- 中医药的国际传播和交流不断加强,为中医的发展提供了广阔的舞台。

3.3 科技的应用与创新- 科技的进步为中医的发展提供了新的机遇。

- 中医药科技的应用与创新,推动了中医的现代化进程,提高了中医的临床疗效。

四、中医的挑战与机遇4.1 传承与创新的平衡- 中医发展面临着传统经典的传承与现代科技的创新之间的平衡问题。

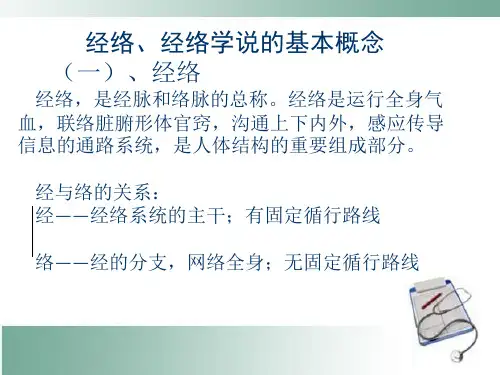

中医基础理论--经络学说经络学说是中医的基础理论之一,它是指人体经络系统的形态、分布、功能和调节机制的学说。

在中医理论体系中,经络学说是贯穿始终的重要理论,对于中医诊断、治疗和预防疾病具有重要的指导意义。

经络学说最早可以追溯到战国时期的古代经络学说,经过几千年的发展,逐渐形成了完整的理论体系。

经络系统是人体的一个重要系统,它是由经络组成的,经络是连接器官、组织和组织之间的通道。

经络不仅在表面运行,同时也在深层组织和脏腑之中。

人体的经络系统相当于一个复杂的通信网络,贯穿全身,并进行信息传递、物质运输和调节功能。

按照经络学说,人体有十四条正经,包括三阳经、三阴经和八奇经。

其中三阳经包括足阳明胃经、手阳明大肠经和足太阳膀胱经;三阴经包括手太阴肺经、足太阴脾经和手少阴心包经;八奇经包括手太阳小肠经、足太阳三焦经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足少阴肾经、手厥阴心包经、足厥阴肝经和手少阳胆经。

每一条经络都与一定的脏腑相对应,通过经络可以传输血液、气、营养物质和信息,并调节身体的生理功能。

经络学说认为,人体的经络系统是一个能量场,通过经络可以感知和调节人体的气血运行情况。

正常情况下,经络系统中的气血运行畅通,维持着我们身体的健康状态。

然而,当气血运行不畅时,就会导致经络的堵塞和疏通不畅,从而引发疾病。

中医的治疗方法通常是通过调节经络系统,使气血恢复平衡,从而达到治病的目的。

根据经络学说,中医治疗一般采用针灸、推拿、中药等方法来调节经络系统。

针灸是将针刺入特定的穴位,通过刺激经络系统的气血运行来恢复身体的平衡;推拿是通过按摩身体表面的穴位,刺激经络系统,增强气血运行;中药则是通过服用草药来调节气血的流动,恢复人体的正常功能。

经络学说的研究对于中医的治疗和预防疾病具有重要的意义。

它们不仅可以解释中医的一些疗效,也为中医诊断和治疗提供了依据。

经络学说的研究还可以帮助我们理解一些疾病的本质和产生的机制,为中医的临床实践提供指导。

中医传统经络学发展历程中医传统经络学起源于中国古代,是中医学的重要组成部分。

经络学是中医独有的学科,通过研究人体经络系统的运行规律,揭示了人体的生理和病理变化,为中医的诊断和治疗提供了理论依据。

本文将从古代到现代,简要梳理中医传统经络学的发展历程。

1. 古代经络学古代经络学可追溯到西汉时期。

当时的医学家进行了对经络的观察和描述,认为人体内存在着一种气血运行的通道。

经络被视为气血运行的轨道,通过经络,气血可以在全身各部位流动,维持人体的健康。

《黄帝内经》是古代中医学的重要经典之一,其中记载了丰富的关于经络的理论和实践。

经络在《黄帝内经》中被描述为沟渠、渠道,是运行元气和营养物质的通路,通过经络的调理可以调整人体的阴阳平衡,治疗疾病。

2. 经络学的发展经络学在隋唐时期得到了进一步的发展。

《伤寒论》是唐代著名医学家张仲景所编的一部重要医书,其中系统地论述了经络的理论和临床应用。

他提出了经络是连接脏腑和肢体的路径,通过调节经络的气血运行,可以达到治疗疾病的目的。

宋代的《千金方》和明代的《本草纲目》也纳入了对经络的描述和研究。

随着时间的推移,经络学逐渐形成独立的学科体系,成为中医学不可或缺的组成部分。

3. 现代经络学近代以来,随着现代医学的发展,经络学也得到了新的理论和实践的进展。

20世纪50年代以后,中国科学家开始运用先进的技术手段对经络进行研究,如X射线血管造影、电生理记录等。

经络的存在和作用逐渐得到了科学验证。

通过经络的研究,中医学家发现人体经络系统具有一定的解剖结构,其中包括经络、经脉、络脉等。

同时,现代医学还发现了经络与神经、血液循环系统、淋巴系统等的密切联系。

这些研究为经络学的进一步发展提供了理论依据。

在现代医学技术的支持下,经络治疗也得到了广泛应用。

经络穴位按摩、经络放血等疗法被广泛运用于临床,取得了良好的疗效。

总结:中医传统经络学经历了古代、中世纪和现代三个阶段的发展,形成了独特的理论体系。

经络学说的起源探索经络学说创立于先秦时期,在《史记》、《吕氏春秋》及《庄子》等古籍中均有记载。

祖国医学最早的典籍《黄帝内经》,就有大量篇幅专论经络。

根据史料考据,不少学者认为经络学说的形成时期,大约是在公元前4-2世纪。

经络的最早发现,推测有三种可能:对脉、筋等的形态学认识是经络学说形成的始基:古代医家在解剖中发现了血管和一些条索状组织是连接内脏之间的主要形态结构,并且延伸到四肢末端,这应该是经络原始的解剖形态,故《内经》有时称其为“经脉”,有时又称其为“筋脉”。

早于《内经》的湖南长沙马王堆汉墓出土的医学书《阴阳十一脉灸经》和《足臂十一脉灸经》,亦言“脉”而不言“经”,说明古人对“脉管”的形态学认识是相当早的。

《灵枢。

经脉》说:“经脉者,常不可见也。

其虚实也,以气口知之。

”此言“经脉”,指脉管而言。

气口,也称寸口,即中医切脉的桡动脉搏动处。

但在临床实践中,针刺脉管仅会出血而不会“得气”,只有针刺到一些条索状的组织结构时,才能得气,于是就出现了“筋脉”的概念。

可以说,若没有对脉、筋等的形态学认识,就不能有经络的概念。

经络是在发现穴位并逐步以点连线的基础上发展来的:上古时期,人们在日常生活过程中,每因劳动或其它原因,身体的某一部位被石块、树枝刺破,或为火灼伤,而身体其他部位所患的病痛即随之而清除或减轻。

经过无数次的反复,长期的不断体验,逐步从中发现和认识到石刺、火灼某些部位可以治病,这就是较为公认的针灸疗法起源的假说。

青铜器或铁器的使用,出现了金属针具,针韧而尖,能固定一个小点,进行深扎,逐步摸索出针灸治疗的特殊作用,进而定出“穴位”,这就是穴位的来源。

刺激某一穴位有针感的传导,并有一定的传导路线,而且具有同类主治性能的穴位,有往往排列在同一感传线路上,这就使人们认识到穴位之间贯穿着一条传导路线,这种联系不仅反映在体表,并同内脏密切相关。

于是,点连成线,形成了经络的循行路线。

说明经络学说的形成与穴位的主治性能、针感的传导路线有着不可分割的关系。

中医经络学说中医经络学说是中医学的重要组成部分,是对人体经络系统的理论研究和应用的总结和总称。

中医经络学说起源于古代中国,并在历代医家的研究和实践中不断发展完善。

经络学说是中医独特的理论体系之一,对于中医诊断、治疗和预防疾病起着重要的指导作用。

经络是中医学中特有的概念,指的是人体内部经脉和络脉,也称为气血运行的通道。

经络系统分布于全身,是人体内部气血运行的主要通道和输送系统。

根据中医经络学说,正常的经络系统能够保证人体内部的气血运行畅通无阻,维持人体的生命活动。

而当经络受到阻塞或病理变化时,就会导致疾病的产生或发展。

中医经络学说的核心观点是“经则通,通则不痛,痛则不通”。

简而言之,即经络畅通与否与人体健康息息相关。

根据经络学说的理论,中医通过观察、问诊、脉诊等方法,借助对经络系统的了解和诊断判断,进而对相关疾病进行治疗。

常见的治疗手段包括针灸、推拿、中药等,旨在改善经络的情况,恢复气血的平衡,从而达到治疗疾病的目的。

在中医经络学说中,经络系统被认为是气血运行的通道,也是脏腑之间相互联系的桥梁。

经络连接着脏腑器官,通过运行气血和调节阴阳平衡,起到协调脏腑功能的作用。

经络学说认为,经络系统是一个复杂的网络,与人体的生理、病理、情绪等因素密切相关。

经络学说的理论深化了人们对于人体的认识,揭示了气血运行的规律和疾病发生的机制。

中医经络学说的研究内容广泛且深奥,涉及经络的起源、走向、分布、功能特点等方面。

随着现代医学技术和研究手段的发展,如脑功能磁共振、超声成像等,对中医经络学说的研究也得到了进一步的支持和验证。

越来越多的研究表明,中医经络学说不仅对中医的临床实践有指导意义,还融入了现代医学的理论和方法,拓宽了人们对人体健康与疾病的认识。

总之,中医经络学说是中医学中的重要理论,对于中医的临床实践和健康管理具有重要意义。

深入研究和理解中医经络学说,可以帮助我们更好地认识和维护人体的健康。

通过进一步推广和应用中医经络学说,有望为现代医学的发展与创新提供新的思路和方法。

经络学说的一系列理论,不是古代医家凭空想象出来的,而是有其实践基础的。

经络学说的起源和形成,与针灸疗法的产生和实践有着不可分割的直接联系。

(一)针灸疗法的产生是经络学说形成的前提远古(石器)时代,人们在石器作业的过程中,飞起的碎小石片容易伤人。

在采集野果和猎取食物的过程中,也容易受到各种创伤。

这些意外创伤的结果,却使得身体某部位原来的疼痛减轻或消失了。

例如碎石片伤及头顶相当于“百会”穴处,减轻了头痛;碰到鼻旁相当于“迎香”穴处,消除了鼻塞;采集野果时荆棘刺入虎口相当于“合谷”穴处,止住了牙痛;划伤大拇指端相当于“少商”穴处,清利了咽喉;追逐猎物时,石头或树茬碰伤小腿部相当于“足三里”穴处,缓解了腹痛。

当然,象这样的巧合固然不会经常发生,但在漫长的历史岁月中则又不会少见。

加之人们有时还会本能地用手捶打、按揉身体不舒适的部位,久而久之,人们便知道主动利用锐利的小石片或荆棘来刺激身体的病痛部位。

这就是脑穴和针刺疗法的早期情况,也是外科技术的萌芽阶段小石片和荆棘是最古老、最原始的针刺工具(用作治病的石片,古称“贬石”)。

穴位则是以痛为脑,哪里疼痛不适,就把哪里作为刺激的目标既没有固定的部位,也没有相应的名称。

贬刺起源石器时代,灸灼发明于火的运用之后,都是由无意识地发现到有意识地运用那时,还没有产生经络这一概念,“以痛为脑”的刺灸部位、贬石或荆棘这些原始针刺工具都远远早于经络。

在刺灸穴位时发现有酸、麻、胀、重等感觉沿一定路线传导放散,通过不断地观察、归纳,才逐渐形成经络体系。

(二)“经络现象”的存在是经络学说形成的基础针灸疗法产生以后,人们经过长期不断地有病求治、治愈求理,然后又依理治病,在临床实践中,发现有些疾病会沿一定路线出现的热、寒凉、抽搐、皮疹、脱毛或红肿疼痛等现象,还有刺灸得气后的各种综合感觉的传导,这些就是近人所称的“经络现象”。

经络的形成就是以医疗实践中观察和体验到的各种经络现象为基础的。

大量的临床和科研实践证明,经络现象在针灸刺激过程中最容易出现,古今对经络现象的观察都离不开针灸的临床实践。

经络经穴学说在日本的传承与发展肖永芝;刘玉玮;张丽君【摘要】在中国的元、明时期,十四经理论经滑寿和张介宾的阐述而固定成形,构建起中国经络经穴学说的理论体系,并对日本产生了巨大的影响.滑寿的<十四经发挥>和张介宾的<类经图翼>传入日本之后,赞赏推崇者有之,贬低批判者亦有之.无论是推崇还是批判,都客观推动了中国经络经穴理论在日本的传播普及,并使日本的经络经穴学说开始具有了本国的特色.本文围绕<十四经发挥>和<类经图翼>两书对日本的影响,通过分析日本部分重要针灸医籍的内容特色,论述了经络经穴学说在日本的传承与发展.%In Yuan and Ming dynasties of China, the theory of fourteen meridians had been developed with elaboration on relevance theory of Hua Shou and Zhang Jiebing, which structured the Chinese theory of channel and acupuncture point and made a great influence to Japan. Hua Shou's Elucidation of fourteen Channels and Zhang Jiebing's Leijing Tuyi had their admirers, also had their repudiator after it was spread into Japan. Whether having a compliment or a comment, the two books all promoted the transmission and development of Chinese theory of channel and acupuncture point in Japan,and made Japan have a theory of channel and acupuncture point with Chinese characteristics. The authors around the effect of Elucidation of Fourteen Channels and Leijing Tuyi to Japan, and discuss the inheritance and development of theory of channel and acupuncture point in Japan from characteristic content of Japan's importance acupuncture ancient books.【期刊名称】《中国医药导报》【年(卷),期】2011(008)026【总页数】3页(P5-7)【关键词】经络经穴学说;日本;传承;发展【作者】肖永芝;刘玉玮;张丽君【作者单位】中国中医科学院中国医史文献研究所,北京,100700;中国中医科学院中国医史文献研究所,北京,100700;中国中医科学院中国医史文献研究所,北京,100700【正文语种】中文【中图分类】R245经络经穴学说是针灸医学不可或缺的组成部分,对针灸医疗实践发挥着重要的指导作用。

经络学说的发展

《黄帝内经》中说“经脉者,所以决死生,处百病,调虚实,不可不通”。

经络是人体生命能量运行的通道,是中国古老医学关于生命内在运行方式的重大发现。

有别于建立在解剖基础上的西方医学认知方式,它更强调动态整体的看待一个活的人内在生命能量的运转态势和能量转归。

一切物质解剖层面的东西都是为这个态势服务的。

中医管这个叫气场,这个变化叫气机。

经络学说是中国传统医学的重要理论支柱之一,也是中国传统医学的重要组成部分。

从经络的发现到经络学说的确立经过了一个十分漫长的过程,《黄帝内经》的成书标志着经络学说的基本完善,其中对于经络的概念、形态结构己经有了较为清晰的描述,确立经脉循环理论,对经络的功能做了高度的概括,对经络病候进行了总结。

后世历代医家也不断在临床治疗中,特别是针灸推拿方面不断推动经络学说的丰富和发展。

明清之际,一些中西汇通医家,试图从血管、血络的角度来解释经络形质。

民国时期,更多医家开始注重从神经的角度阐释经络本质及其功能。

新中国成立后,我国学者对经络学说的认识不断加深。

1956 年,经络实质的研究被列为全国自然科学发展规划的重点项目,中国科学界对经络的研究经历了由浅入深的研究阶段。

西方经络研究与我国的研究几乎同步开始。

早期,西方在许多方面领先,如第一例经络敏感人是日本的长滨善夫发现的;第一个使用同位素跟踪及照相机现象进行经络研究的是法国的De Vernejoulp (1985)。

经络研究最早的论文是在日本,中谷一雄首先使用电阻测量物理学方法进行经络研究并发现“良导络”(1950)。

世界上已经有160多个国家在临床应用针灸。

但总体来说,我国经络研究的整体水平还是处于国际领先地位。

宋亚芳等人将现代经络研究基本分为四大类,它们都有着自身对经络的认识和困惑:

01

神经论

主张经络现象是神经系统的一种功能表现,并无独立的经络结构。

神经论目前已涉及从皮层、脊髓到外周传入的各个神经层次以及植物神经结缔组织结构学说。

神经论无法解释感传阻滞现象,对循经皮肤病和循经皮肤显痕这类经络现象,也不能做出圆满解释。

02

体液论

认为经络就是已知的脉管或间隙性结构,包括早期的血脉论、淋巴管论、间隙体液论等,以细胞内液为介质的细胞缝隙连接假说也可包括其中。

体液论的探索均集中在经络的结构,对经络的作用不能完美诠释,只有形态和功能的完美结合,才是真正意义上的经络。

03

能量论

认为经络是某种电磁波或电子能量的优势传递渠道,主要指电磁波、声波等物理性能量,而非细胞能量代谢中的化学能。

但电磁波、声波它们的存在都与经络气道的液气运行有关,如果没有液气实物的存在,也就没有其实物与场的电磁波,所以单纯的能量论也不能很好解释经络现象。

04

筋膜论

从生物学机制方面探索中医经络的物质基础和解剖学构成,得出经络的实质可能是分布于全身的筋膜结缔组织。

《黄帝内经》中经络的功能在于“运行气血”,“十二经脉,三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍”,突出强调了经络系统与脑有密切联系,在功能性方面,筋膜论不能很好的解释。

放飞自我,加入得明!。