古代文学考试永明体名词解释

- 格式:docx

- 大小:12.71 KB

- 文档页数:2

永明体的名词解释永明体是汉字书法中的一种字体风格,以其独特的韵律和美感而备受推崇。

本文将以简明扼要的方式,从历史渊源、基本特征、流派分析等角度,对永明体进行深入解析。

一、历史渊源永明体起源于中国古代书法艺术,可追溯到唐朝及五代时期。

这个名字源自于唐代书法家永明,他是一位风格独特、才华横溢的书法家。

他自创的字体方式受到了后来的书法家们的广泛关注与学习。

二、基本特征1. 韵律飘逸:永明体以其韵律飘逸而闻名,字形流畅,线条舒展,给人以一种优雅、柔美的感觉。

每一个字的结构和笔画都精心设计,呈现出一种独特的美感。

2. 空灵宽广:永明体的字形犹如行云流水,自由自在地展现着书法家的个性与情感。

与传统的字体相比,永明体的字形创新了笔画的结构,使得字体看起来更加宽广、空灵。

3. 线条流畅:永明体注重线条的流畅与优美,每一笔都恰到好处地勾勒出字形的轮廓。

线条的使用使得整篇作品看起来具有一种动态感,有如音乐中的旋律,给人以愉悦的视觉享受。

4. 形神兼备:永明体融合了神韵与形态,使得每一个字都不仅仅是一种符号,更具有一种超越语言的艺术表现力。

永明体不拘泥于字形的规范化,反而追求字形的灵活变化,展现出一种自由、独特的审美观。

三、流派分析1. 永明体传统派:这一流派承袭了永明体的基本特征,注重表达个人情感和审美追求。

他们更加注重手写的技艺和传统技法的传承,以践行永明的精神为目标。

2. 现代永明体:这一流派则更加注重创新与变革,更容易与当代人的审美需求接轨。

他们借鉴传统永明体的基础上进行突破,尝试创造出更加具有时代感的永明体字体作品。

3. 建筑永明体:这一流派结合了建筑和书法的元素,创造出一种独特的艺术风格。

他们通过运用永明体的字形和结构,使得作品看起来具有建筑的稳重与雄伟,赋予了书法以建筑师的审美尺度。

四、永明体与现代生活永明体作为一种独特的字体风格,不仅仅局限于书法圈,也逐渐融入了现代生活。

现代人对于艺术品味的追求以及对文化传统的重视,使得永明体得以在各个领域中展现其独特魅力。

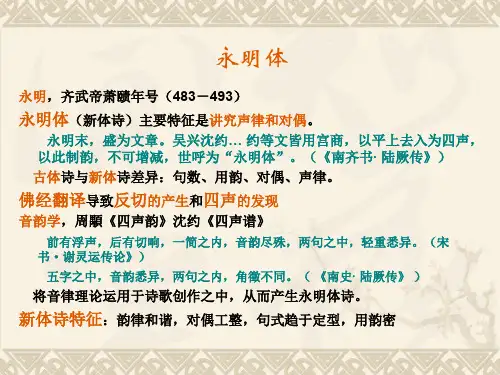

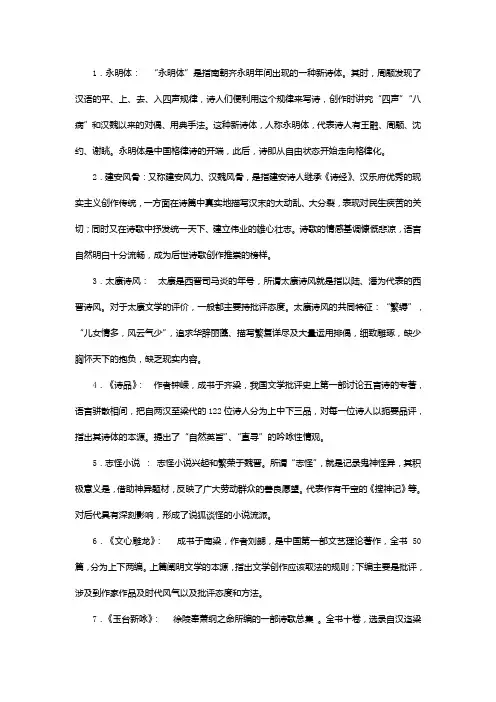

1.永明体:“永明体”是指南朝齐永明年间出现的一种新诗体。

其时,周颙发现了汉语的平、上、去、入四声规律,诗人们便利用这个规律来写诗,创作时讲究“四声”“八病”和汉魏以来的对偶、用典手法。

这种新诗体,人称永明体,代表诗人有王融、周颙、沈约、谢眺。

永明体是中国格律诗的开端,此后,诗即从自由状态开始走向格律化。

2.建安风骨:又称建安风力、汉魏风骨,是指建安诗人继承《诗经》、汉乐府优秀的现实主义创作传统,一方面在诗篇中真实地描写汉末的大动乱、大分裂,表现对民生疾苦的关切;同时又在诗歌中抒发统一天下、建立伟业的雄心壮志。

诗歌的情感基调慷慨悲凉,语言自然明白十分流畅,成为后世诗歌创作推崇的榜样。

3.太康诗风:太康是西晋司马炎的年号,所谓太康诗风就是指以陆、潘为代表的西晋诗风。

对于太康文学的评价,一般都主要持批评态度。

太康诗风的共同特征:“繁缛”,“儿女情多,风云气少”,追求华辞丽藻、描写繁复详尽及大量运用排偶,细致雕琢,缺少胸怀天下的抱负,缺乏现实内容。

4.《诗品》:作者钟嵘,成书于齐梁,我国文学批评史上第一部讨论五言诗的专著,语言骈散相间,把自两汉至梁代的122位诗人分为上中下三品,对每一位诗人以扼要品评,指出其诗体的本源。

提出了“自然英旨”、“直寻”的吟咏性情观。

5.志怪小说:志怪小说兴起和繁荣于魏晋。

所谓“志怪”,就是记录鬼神怪异,其积极意义是,借助神异题材,反映了广大劳动群众的善良愿望。

代表作有干宝的《搜神记》等。

对后代具有深刻影响,形成了说狐谈怪的小说流派。

6.《文心雕龙》:成书于南梁,作者刘勰,是中国第一部文艺理论著作,全书50篇,分为上下两编。

上篇阐明文学的本源,指出文学创作应该取法的规则;下编主要是批评,涉及到作家作品及时代风气以及批评态度和方法。

7.《玉台新咏》:徐陵奉萧纲之命所编的一部诗歌总集。

全书十卷,选录自汉迄梁的诗歌660余首,其中多为五言四句的小诗,成为后来五绝之前身,风格上宫体情调颇明显。

文学批评中的永明体名词解释引言永明体是文学批评界一个重要的名词,它对于理解文学作品的内涵和表达方式具有重要意义。

本文将从不同角度解释永明体,并探讨其在文学批评中的应用。

一、永明体的起源与概念永明体这个名词最早出现在中国古代文学批评中的一些评论和著作中。

其起源可追溯到唐代文坛上一位名叫永明的文人,他以其独特的评论方式和批评眼光成为当时文学界的风云人物。

在后来的发展中,学者们将他的评论方式和批评方法总结为永明体,成为了一种独特的文学批评形式。

永明体的概念并不仅仅局限于对文学作品的评论和鉴赏,它更多地与作者的心理、表达方式以及文学作品的内在意义相联系。

永明体注重揭示文学作品背后的情感、思想和人性,从而使读者更深入地理解作品的主题和艺术价值。

二、永明体在文学批评中的应用1. 评论作品的情感表达永明体在评论文学作品时,常常注重揭示作品中的情感表达。

通过分析作者在作品中所展现的情感描写、情绪抒发以及人物心理刻画等方面,可以进一步把握作品的情感内涵。

例如,在批评诗歌作品时,永明体注重探讨诗人的情感体验,通过描写诗人的情感变化和表达方式,揭示诗歌的情感内核。

2. 解构作品的思想意义除了情感描绘,永明体在文学批评中还注重解构作品的思想意义。

通过分析作品中所传递的思想内容,可以发现作家对社会、人生、爱情等主题的思考和观察。

永明体批评家在这方面常常通过对作家的用词、意象以及隐喻等进行解读,揭示作品内在的思想蕴含和价值。

3. 探究作品的艺术形式永明体批评注重探究作品的艺术形式,包括语言运用、结构安排、形象描绘等方面。

通过对作品形式的分析,可以揭示艺术手法对作品所产生的影响和意义。

例如,对于小说作品,永明体批评家会关注小说的叙事结构、人物刻画以及语言风格,从而深入探究小说的艺术特点和艺术表达。

三、永明体对文学批评的影响永明体在文学批评中具有重要意义,它丰富了文学批评的形式和内容。

永明体注重探究作品的情感、思想和艺术形式,从而使文学批评更富有深度和广度。

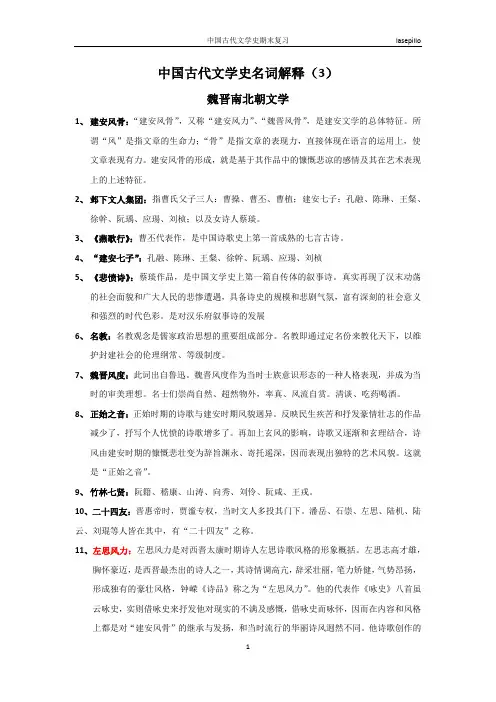

中国古代文学史名词解释(3)魏晋南北朝文学1、建安风骨:“建安风骨”,又称“建安风力”、“魏晋风骨”,是建安文学的总体特征。

所谓“风”是指文章的生命力;“骨”是指文章的表现力,直接体现在语言的运用上,使文章表现有力。

建安风骨的形成,就是基于其作品中的慷慨悲凉的感情及其在艺术表现上的上述特征。

2、邺下文人集团:指曹氏父子三人:曹操、曹丕、曹植;建安七子:孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应瑒、刘桢;以及女诗人蔡琰。

3、《燕歌行》:曹丕代表作,是中国诗歌史上第一首成熟的七言古诗。

4、“建安七子”:孔融、陈琳、王粲、徐幹、阮瑀、应瑒、刘桢5、《悲愤诗》:蔡琰作品,是中国文学史上第一篇自传体的叙事诗。

真实再现了汉末动荡的社会面貌和广大人民的悲惨遭遇,具备诗史的规模和悲剧气氛,富有深刻的社会意义和强烈的时代色彩。

是对汉乐府叙事诗的发展6、名教:名教观念是儒家政治思想的重要组成部分。

名教即通过定名份来教化天下,以维护封建社会的伦理纲常、等级制度。

7、魏晋风度:此词出自鲁迅。

魏晋风度作为当时士族意识形态的一种人格表现,并成为当时的审美理想。

名士们崇尚自然、超然物外,率真、风流自赏。

清谈、吃药喝酒。

8、正始之音:正始时期的诗歌与建安时期风貌迥异。

反映民生疾苦和抒发豪情壮志的作品减少了,抒写个人忧愤的诗歌增多了。

再加上玄风的影响,诗歌又逐渐和玄理结合,诗风由建安时期的慷慨悲壮变为辞旨渊永、寄托遥深,因而表现出独特的艺术风貌。

这就是“正始之音”。

9、竹林七贤:阮籍、嵇康、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎。

10、二十四友:晋惠帝时,贾谧专权,当时文人多投其门下。

潘岳、石崇、左思、陆机、陆云、刘琨等人皆在其中,有“二十四友”之称。

11、左思风力:左思风力是对西晋太康时期诗人左思诗歌风格的形象概括。

左思志高才雄,胸怀豪迈,是西晋最杰出的诗人之一,其诗情调高亢,辞采壮丽,笔力矫健,气势昂扬,形成独有的豪壮风格,钟嵘《诗品》称之为“左思风力”。

1.永明体:永明体又称新体诗,是南朝齐永明年间出现的讲究声律与对偶,不同于古体诗的一种诗体。

齐、梁、陈三代是新体诗形成和发展的时期。

这一时期诗歌的主要发展倾向,是在诗歌形式上的探索。

最大的诗人聚集之地是竞陵王萧子良的西邸,核心成员是“竟陵八友”。

在这个诗歌创作中心,诗人们讲求声律,提出了“四声”、“八病”的声律说和汉魏以来的对偶、用典手法,诗文声律日益严格,声韵讲求日益精密,诗从自由状态开始走向格律化。

2.山水田园诗派:盛唐时期出现的以山水田园为主要描写对象的一个诗歌流派,主要作家是有王维、孟浩然、储光羲、常建、裴迪等。

王维、孟浩然成就最高,因而又称“王孟诗派”,这一派诗人注意反映山水田园的自然风光,体物精细而风格淡远,把中国文学史上的山水田园诗创作推想了高峰,影响极大。

3.魏晋风度:乃魏、两晋名士风度的总体概括,包括三方面的内涵:曹魏时积极建功立业的健迈风度;正始与西晋士人心灵苦痛而自嘲自残的风度;东晋的审美风度,以山水游宴、游仙清谈、琴棋书画及赏竹养鹤等为风度的载体。

4.上官体:因初唐诗人上官仪而名。

上官仪工于五言诗,讲究对仗精工,辞藻华丽、色调音韵之美,人们争相仿效,名噪一时,谓之“上官体”。

“绮错婉媚”是其最主要特征。

5.韩孟诗派:中唐贞元、元和时期与元白诗派同时崛起于诗坛的一个诗歌流派。

主要作家有:韩愈、孟郊、贾岛、卢仝等,韩、孟成就最高,故名曰“韩孟诗派”。

以不平则鸣为旗帜,奇崛险怪是其主要特征,与元白诗派的浅近通俗相对,对宋诗影响较大。

6.变文:文体名。

它是唐代寺院中僧侣向听众作宣传的有说有唱、散韵结合的俗讲话本,用接近当时口语的通俗文字写成,其内容大致分佛教故事和世俗故事两大类。

作为文体在唐代成就并不突出,但对唐以后的说唱文学影响很大。

7.正始文学”:正始为魏废帝曹芳的年号。

正始文学以阮籍、嵇康为代表,发生在魏晋交替之际。

因为处于黑暗恐怖的政治统治中,又加上玄风正盛,这些文学作品中没有了建安文学反映人民疾苦和建功立业的内容,也没有了建安文学慷慨奋发的进取精神,多表现否定现实、韬晦遗世的消极反抗思想,散文多旁敲侧击,诗歌多用比兴象征,正始诗风曲折含浑。

永明体名词解释永明体是五代后蜀主孟昶为宫中书写所制,它承袭了秦篆的笔意,略有改变。

后来宋太宗赵光义曾经对宋廷大臣说:“如今朝廷的公文奏疏多学习和使用此字体,只有年老的人才认识这种字体,所以一定要使之推广。

”赵光义又下令全国颁行。

所以,宋朝的士大夫、知识分子都学习这种字体。

宋代书法家米芾《书史》:“高宗学《兰亭》,至‘永明体’。

”《容台别集》:“《圣教序》兼取羲之、献之、永明字法。

”说明:五代时永明体字有继续发展的趋势。

皇帝的诏令多用这种字体。

世俗之人也效法。

孟昶的《望江南》:“风柔日薄春犹早,夹衫乍著心情好。

睡起觉微寒,梅花鬓上残。

”这首词用的就是永明体。

苏轼《洞庭春色》:“冰肌玉骨,自清凉无汗。

水殿风来暗香满。

绣帘开,一点明月窥人,人未寝,倚枕钗横鬓乱。

起来携素手,庭户无声,时见疏星度河汉。

试问夜如何?夜已三更,金波淡,玉绳低转。

但屈指西风几时来,又不道流年暗中偷换。

”诗题下作者注称:“皇帝阁下,臣僚有赋洞庭春色者,复用其韵。

”就是模仿永明体而作的。

宋代称颂前代帝王的诗词很多,其中有些诗句虽是借用古人成句,但写得却也很好,象“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香”等。

即使现在看来,仍然很美。

孟昶《采桑子》:“云髻罢梳还对镜,罗衣欲换更添香。

春风一等少年郎。

不道愁人肠已断,泪痕也满衣裳。

”因此唐代李贺也有“永明体”的诗句,“龙鳞天上落,鸡距笔头生”(杜甫《王同祖常侍遗相送草书》),即指自己擅长用永明体而作。

苏轼( 1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,世人称其为“苏东坡”。

汉族,眉州(四川眉山,北宋时为眉山城)人,祖籍栾城。

北宋著名文学家、书法家、画家。

嘉祐二年( 1057年),苏轼进士及第。

宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年( 1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。

古代文学(二)名词解释(新联08级)1、建安风骨:建安诗歌指汉末建安时期到魏前期的诗歌。

建安诗歌直接继承了汉代乐府诗的写实精神,在内容上,一方面反映社会动乱和民生疾苦,一方面抒发自己的理想抱负和人生感叹。

风格慷慨悲凉、刚健清新。

建安诗歌的这种特点,被后人称之为“建安风骨”。

代表作家三曹、七子和蔡琰。

2、建安七子:“七子”之称始见于曹丕的《典论·论文》,指孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢等七位建安文人。

七子中,除孔融以外,其他六人都是曹氏父子的幕僚和邺下文人集团的重要作家。

他们和曹氏父子一起,共同创造了在文学史上具有深远影响的建安风骨。

3、正始之音:正始诗歌指魏后期的诗歌。

这一时期的诗歌,在内容上多抒发对黑暗政治的愤懑、对人生祸福的忧惧、以及托好老庄、韬晦遗世的志趣情操。

受正始玄风的影响,诗歌开始与玄理结合,诗风由建安时期的慷慨悲凉而变为词旨渊永,寄托遥深。

正始诗歌的这种特点,被后人称之为“正始之音”。

代表作家阮籍、嵇康。

4、竹林七贤:指魏正始时期的七位文人阮籍、嵇康、山涛、、向秀、刘伶、王戎、阮咸,他们不拘礼法,风流旷达,常于竹林之下,肆意酣畅,世称“竹林七贤”。

其中阮籍、嵇康文学成就最高。

5、太康诗风:太康诗风是指以陆机、潘岳为代表的西晋诗风。

太康时期,文坛上又一次呈现出诗歌创作的繁荣景象,出现了三张、二陆、两潘、一左等诗人群体。

此时的诗歌,内容比较贫弱,诗人的努力主要表现在拟古和追求诗歌的形式技巧,并表现出繁缛的风格,这就是后人所说的“太康诗风”。

6、左思风力:左思是西晋太康时期一位才高位卑的诗人,他的代表作《咏史》八首,名为咏史,实为咏怀,文典以怨,得讽谕之致,充分表达了他的人格理想和对现实的愤懑。

其诗感情充沛、情调高昂、笔力矫健。

钟嵘《诗品》称之为“左思风力”。

“左思风力”和“建安风骨”一脉相承。

7、玄言诗:玄言诗是西晋末到整个东晋时期盛行的一种诗歌。

玄言诗以诗歌的形式表现玄学哲理,其诗理过其辞、淡乎寡味,缺乏艺术形象性。

永明体名词解释永明体是中国古代文学的一种韵文体裁,具有韵律优美、声调平仄和格律规范等特点。

以下将对永明体的名词进行解释。

1. 永明体:永明体是一种七言绝句的韵文体裁,是中国古代文学中最为常见的一种韵文形式。

它在韵律、声调和格律等方面有着严格的规定,是中国古代典型的诗歌形式之一。

2. 七言绝句:七言绝句是指每首诗包含四句,每句七个字,句与句之间通过押韵来连接。

七言绝句在唐代达到了鼎盛时期,成为了古代诗歌的主要形式之一。

3. 韵律优美:永明体的诗歌以韵律优美闻名,通过合理的句式和押韵,使诗歌的语言富有韵味,给人以美的享受。

永明体的韵律美不仅表现在整首诗的韵脚押韵上,还体现在每个词句的平仄节奏上。

4. 声调平仄:永明体的古诗在语言的运用上注重声调平仄的把握。

古代诗歌的平仄有四种,分别是平、仄、上平、下平。

通过合理运用平仄的声调,可以使诗歌的节奏更加和谐、流畅。

5. 格律规范:永明体的诗歌格律非常严格,对于韵律和字数有着严格的规定。

每首诗的字数必须为28个字,每个字的位置也有固定的规定。

格律规范使得永明体的诗歌具有一种整齐划一的美感。

6. 句式:句式是指诗歌中的句子结构。

永明体的诗歌在句式上追求简洁明了,提倡使用简单的句式,通过句子的短小精悍来表达诗人的情感和思想。

总结起来,永明体是中国古代文学中一种七言绝句的韵文体裁。

它以韵律优美、声调平仄和格律规范为特点,通过合理的押韵和平仄节奏,使诗歌的语言富有韵味。

同时,永明体的句式简洁明了,突出诗人的情感和思想。

永明体的诗歌在唐代达到了鼎盛时期,成为了古代诗歌的主要形式之一。

永明体的名词解释永明体名词解释一、定义永明体是一种汉字书法字体,起源于中国古代,具有独特的艺术风格和美感。

它是中国传统书法的重要流派之一,被广泛应用于碑刻、书法作品、印章等领域。

二、特点1. 筆劃工整:永明体注重笔画的精确和平衡,每个笔画都经过精心设计和构思,形态规整而工整。

2. 线条流畅:永明体的线条流畅自然,富有韵律感,给人以舒适和美感。

3. 遒劲有力:永明体的字形结构坚实有力,线条饱满且有张力,展现出一种雄浑而稳定的美感。

4. 严谨规范:永明体注重规范性和准确性,在字形结构、笔画顺序等方面都有严格要求。

5. 简约大方:永明体追求简约而不失庄重大方,在字形设计上尽量避免繁琐复杂的装饰。

三、历史渊源1. 起源:永明体起源于中国南朝时期,最早由书法家王羲之创立。

2. 发展:在唐代,永明体得到了进一步的发展和推广,成为当时主流的书法风格之一。

3. 影响:永明体对后世书法家产生了深远的影响,被视为中国书法艺术中的经典流派之一。

四、应用领域1. 碑刻:永明体常被用于碑刻上,以展现文字的庄重和美感。

2. 书法作品:许多书法家喜欢使用永明体创作书法作品,以表达自己对传统文化的热爱和追求。

3. 印章:永明体也常被用于制作印章,给印章增添一种古朴而高雅的气质。

五、总结永明体是一种具有独特艺术风格和美感的汉字书法字体。

它注重筆劃工整、线条流畅、遒劲有力、严谨规范和简约大方等特点。

起源于中国南朝时期,并在唐代得到了进一步发展和推广。

永明体广泛应用于碑刻、书法作品和印章等领域,成为中国传统书法中的重要流派之一。

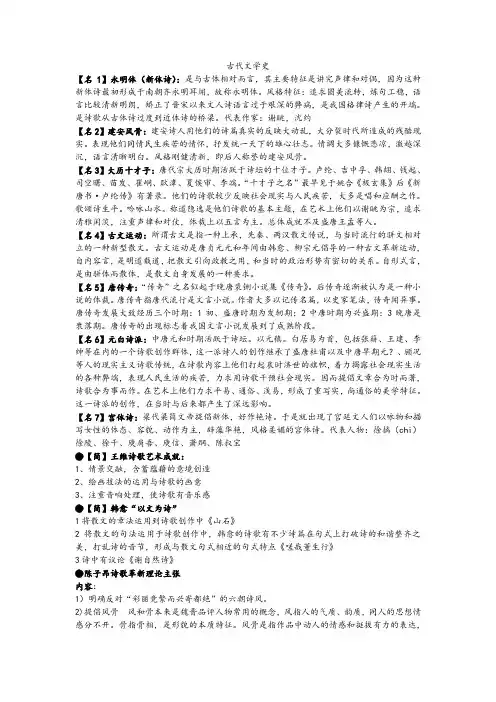

古代文学史【名1】永明体(新体诗):是与古体相对而言,其主要特征是讲究声律和对偶,因为这种新体诗最初形成于南朝齐永明耳闻,故称永明体。

风格特征:追求圆美流转,炼句工稳,语言比较清新明朗,矫正了晋宋以来文人诗语言过于艰深的弊病,是我国格律诗产生的开端。

是诗歌从古体诗过度到近体诗的桥梁。

代表作家:谢眺,沈约【名2】建安风骨:建安诗人用他们的诗篇真实的反映大动乱,大分裂时代所造成的残酷现实。

表现他们同情民生疾苦的情怀,抒发统一天下的雄心壮志。

情调大多慷慨悲凉,激越深沉,语言清晰明白。

风格刚健清新,即后人称誉的建安风骨。

【名3】大历十才子:唐代宗大历时期活跃于诗坛的十位才子。

卢纶、吉中孚、韩翃、钱起、司空曙、苗发、崔峒、耿湋、夏侯审、李端。

“十才子之名”最早见于姚合《极玄集》后《新唐书·卢纶传》有著录。

他们的诗歌较少反映社会现实与人民疾苦,大多是唱和应酬之作。

歌颂诗生平。

吟咏山水。

称道隐逸是他们诗歌的基本主题,在艺术上他们以谢眺为宗,追求清雅闲淡,注重声律和对仗,体裁上以五言为主。

总体成就不及盛唐王孟等人。

【名4】古文运动:所谓古文是指一种上承,先秦、两汉散文传说,与当时流行的骈文相对立的一种新型散文。

古文运动是唐贞元元和年间由韩愈、柳宗元倡导的一种古文革新运动,自内容言,是明道载道,把散文引向政教之用,和当时的政治形势有密切的关系。

自形式言,是由骈体而散体,是散文自身发展的一种要求。

【名5】唐传奇:“传奇”之名似起于晚唐裴铏小说集《传奇》。

后传奇逐渐被认为是一种小说的体裁。

唐传奇指唐代流行是文言小说。

作者大多以记传名篇,以史家笔法,传奇闻异事。

唐传奇发展大致经历三个时期:1初、盛唐时期为发轫期;2中唐时期为兴盛期;3晚唐是衰落期。

唐传奇的出现标志着我国文言小说发展到了成熟阶段。

【名6】元白诗派:中唐元和时期活跃于诗坛。

以元稹。

白居易为首,包括张籍、王建、李绅等在内的一个诗歌创作群体,这一派诗人的创作继承了盛唐杜甫以及中唐早期元?、顾况等人的现实主义诗歌传统,在诗歌内容上他们打起哀时济世的旗帜,着力揭露社会现实生活的各种弊端,表现人民生活的疾苦,力求用诗歌干预社会现实。

永明体名词解释

永明体是一种古代汉字字体,源于隶书,发展于东汉末年,成熟于魏晋时期。

它是汉字演变的重要环节之一,对后世的书法影响深远。

永明体具有独特的风格和特点。

它的笔画结构严谨,直而细,笔势明快有力,给人一种饱满、爽快的感觉。

字形简洁端庄,书写整齐工整,每个笔画之间相互连接紧密,字形之间的平衡感十分突出。

永明体的字形线条流畅,大气洒脱,有着浓重的汉风古韵。

永明体在隶书的基础上进行了创新和发展。

它与隶书相比,笔画更加舒展流畅,书写更加工整规范,形成了独特的字体形态。

永明体注重结体的规整和平衡,字形之间的关系紧密,每一笔每一个部首的位置和角度都经过认真思考。

通过这样的构造方式,使得永明体的字形优雅稳定,具有较高的美感。

永明体被广泛运用于书法、篆刻和印章制作中,被誉为汉字书法的经典之一。

它给人一种庄重肃穆、简洁大方的感觉,展现了古代文化的魅力和韵味。

同时,永明体的书写规范和规整性也使得它非常适合于篆刻和印章制作,成为了印章文化的重要组成部分。

永明体的影响不仅限于中国,它还对日本、韩国等东亚国家的书法艺术产生了深远影响。

在中国的圣教之乡永明寺的佛教书法中,也广泛使用了永明体,加深了永明体在书法界的影响力。

总之,永明体是一种古代汉字字体,具有独特的线条美感和结体规整性。

其简洁大方的字形和端庄工整的书写风格,使得它在书法、篆刻和印章制作中有着重要的地位和影响。

永明体名词解释永明体名词解释:永明体”,亦称“富春体”。

其特点是讲究声律,内容近于“宫体”,语言接近口语,风格似李白,如徐陵、李寿的五言律诗,简洁流畅,气韵生动。

流传很广,后世很多诗人都学习过它。

“永明体”是一种由徐陵创立的新体诗,所谓“徐陵体”,就是以南朝齐武帝永明年间的著名文人徐陵的诗歌创作体制而命名的。

“永明体”的出现,具有划时代的意义,标志着古典诗歌向近体诗的演变已完成了前期的过渡,奠定了近体诗的基础。

1、它开创了我国律诗的新体裁。

2、从艺术上说,它“用典密而难解”,但却以声调、对仗、意境为主要表现手段,同时它重视音律,在形式上用严格的四声法来分平仄,对偶也非常工整,还首次在诗歌中运用“对仗”的方法。

3、另外,还开启了盛唐气象。

1、他们认为这样就可以用字不多,而表达出丰富的思想感情;2、他们写诗不限于对仗,句数也无一定的限制;3、在修辞方面他们多用对偶,并且追求声律的和谐。

除此之外,陈子昂、王维等诗人又将音乐、舞蹈、绘画等引入诗歌,使诗歌更加贴近生活。

因此,可以看到,虽然陈子昂提倡了“汉魏风骨”的创作理念,但他与“新乐府”运动的诗人们在实际的诗歌创作过程中,吸收了民歌及佛教禅理的影响,突破了齐梁诗风以抒情写景为主的局限,创造出具有更多现实内容的诗歌风格。

在中唐时期,白居易、元稹、刘禹锡等诗人致力于新乐府运动,诗歌体裁以七绝为主,不再像《诗经》那样以赋的形式来铺叙事物,使得诗歌的抒情性大大加强,抒发的情感更为直白真挚,更能反映百姓的心声,让大家更加关注现实,这使得诗歌在总体上呈现出积极、向上、健康的精神风貌。

在中晚唐时期,诗人们创作的以七律为主的诗歌呈现出较多的格律规则,字数、平仄、对仗等均有较为严格的要求,因此,这类诗歌较多地体现了唐诗向律诗的转型。

考试:名词解释:永明体:南朝齐武帝永明时期形成的诗体。

又称新体诗。

这种诗把音律声韵与晋宋以来的对偶之风结合起来,注重四声、八病之说,增加了诗歌艺术的形式美,对近体诗的形成有很大的影响。

代表作家有沈约、谢脁、王融、范云、江淹以及齐梁间的何逊、吴均和陈代的阴铿。

新乐府:即“新题乐府”,相对于古乐府而言。

指的是一种用新题写时事的乐府诗,不再以入乐与否作标准。

新乐府诗始创于杜甫,为元结、顾况等继承,又得到白居易、元稹大力提倡。

李煜,五代十国时南唐国君,961年-975年在位,字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。

彭城(今江苏徐州)人。

南唐元宗李璟第六子,于宋建隆二年(961年)继位,史称李后主。

开宝八年,宋军破南唐都城,李煜降宋,被俘至汴京,封为右千牛卫上将军、违命侯。

后因作感怀故国的名词《虞美人》而被宋太宗毒死。

李煜虽不通政治,但其艺术才华却非凡。

精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

千古杰作《虞美人》、《浪淘沙》、《乌夜啼》等词。

在政治上失败的李煜,却在词坛上留下了不朽的篇章,被称为“千古词帝”。

杜甫(712-770),字子美,是中国文学史上伟大的现实主义诗人,被尊称为“诗圣”。

他的诗深刻地反映了唐朝由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。

他一生写下了1000多首诗,其中著名的有《三吏》、《三别》、《兵车行》、《茅屋为秋风所破歌》、《丽人行》、《春望》等。

如“朱门酒肉臭,路有冻死骨!”,表达了他对人民的深刻同情,揭露了封建社会剥削者与被剥削者之间的尖锐对立。

杜甫诗歌的风格可以概括为“沉郁顿挫”,这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄,顿挫则是指感情的抑扬曲折,语气、音节的跌宕摇曳。

杜诗语言平易朴素、通俗、写实,却极见功力。

古文运动:中唐时期由韩愈领导、得到柳宗元大力支持、有“韩门弟子”参加的,以“文以载道”相号召,以古文反对骈文的一场运动。

是一次有目的、有理论主张、有广泛参与者并且有深远影响的文学革新。

永明体的名词解释

永明体是我国古代篆刻艺术的一种字体风格,又称八分行书。

它以其结构简练、笔画婉转而闻名于世。

永明体的名词解释如下:

永明体的起源:永明体又称八分行书,得名于南朝梁代书法家何永明。

永明体起源于五代时期,盛行于宋代,是中国篆刻发展至成熟时期的产物,被誉为篆刻艺术史上的顶峰之作。

永明体的特点:永明体以结构简练、笔画婉转著称。

其特点是以方为基础,横、竖、撇、捺等笔画相对平直有力,线条流畅自然。

永明体字形稳健而庄重,端庄而秀丽,兼具气势和韵味。

永明体的构造:永明体字的构造非常精巧。

它以方框为主,各部分均匀有序,字身丰满匀称。

上下结构婉转纤细,平稳自然,笔画线条之间交错有致,线条流畅有力,空白部分和实写部分相互衬托,构成一种和谐的视觉效果。

永明体的用途:永明体被广泛应用于篆刻和印章制作。

它适合于刻石、印章、铭文等艺术形式,尤其在印章上表现出独特的韵味。

永明体的字形简洁大方,线条流畅有力,使其成为书法家及篆刻爱好者们常用的字体。

永明体的艺术价值:永明体是我国古代篆刻艺术的重要代表之一,具有极高的艺术价值。

它在字体的结构设计、笔画的处理上都表现出了极高的水平。

永明体字体行书风格凝练雅拔,细腻秀丽,给人以品位高雅和艺术观赏的享受。

永明体在后世的影响:永明体不仅在宋代广泛应用,而且在后世也产生了广泛的影响。

它影响了明、清时期篆刻艺术的发展,也影响了现代篆刻艺术的研究和创作。

永明体的艺术造诣对于后世书法家及篆刻爱好者们具有重要的指导作用。

教师招聘语文备考——中国古代文学史复习资料(魏晋南北朝文学四)- 语文学科专业基础知识中小学教师职业道德规范教师招聘考试试题及答案一.永明文学是指上自刘宋泰始二年,下至梁武帝天监十二年这一时期的文学活动,而以齐永明年间为中心。

二.“永明文学”重文学特质的发扬,重个人情怀的抒发,而且逐渐由情怀抒发转向重娱乐。

同时创造了一种清新的美的理想。

更重要的,是在诗歌形式上的探索。

三.“永明体”又称新体诗,是从诗歌声律角度提出的一个概念,指五言诗从声律比较自由的古体诗走向格律严整的近体诗之间的过度阶段,其理论支持便是永明声律说。

一.由于他“才秀人微”,更能认识到门阀制度的黑暗和不公,对高门世族压抑人才愤慨不平,所以他的许多诗作是对这种社会现象的不满与抨击。

如《拟行路难》其四。

二.边塞题材之作,描写边塞的艰苦及将士卫国的决心,如《代出自蓟北门行》。

三.描写妇女题材的诗,如写相思的《拟行路难》其三。

总之,鲍照诗歌内容丰富,能广阔地反映现实生活,表现了对士族门阀制度的不满与抨击。

内容:一.北国风光在民歌中有所表现,如《敕乐川》把辽阔的草原风光生动描绘出来。

二.反映了北方民族的游牧生活和尚武精神。

三.反映战争及其到来的苦难。

四.反映爱情婚姻。

艺术:北朝民歌抒情真率直爽,语言质朴有力,格调苍劲豪迈,显示出北方民族独有的特色,代表作《敕乐川》一.格调鲜丽明快,不但再现了南方的自然风光之美,也表现出南朝女子的浪漫情怀。

二.其次是语言上清新流丽和多用双关比喻,来自于南方女子特有的俏巧聪慧:“欢欲见莲(怜,爱也)时。

”三.南朝民歌形制多为五言四句,语短情长。

一.山水题材大量进入诗歌创作,并且改变了东晋诗歌以山水作为玄思载体的倾向。

正式奠定了中国山水文学的根基。

谢灵运的山水是最突出的代表。

二.诗歌创作由东晋的哲理化改变为重抒情,抒发了强烈的感慨。

三.元嘉诗歌出现了对不同创作个性的追求。

四.元嘉诗歌的新变还表现为对诗歌形式的有意探讨。

古代文学考试永明体名词解释

永明体名词解释

齐梁陈三代是新体诗形成和进展的时期。

所谓新体诗,是与古体诗相对而言,其主要特征是讲究声律和对偶。

由于这种新体诗最初形成于南朝齐永明年间,故又称“永明体”,其代表诗人是谢朓。

永明体的产生,标志着中国古典诗歌的一大进步,为当时的诗坛注入了新的气息,树立了新的美学风范;他们所积累的丰富的艺术阅历,也为后来律诗的成熟及唐诗的繁华奠定了基础。

永明体主要特征

第一,讲求声律,用韵已相当讲究,其主要表现为押平声韵者居多,押本韵很严,至于通韵,许多已接近唐人。

其次,诗的篇幅已大大缩短,句式渐趋于定型,以五言四句、五言八句为主,也有一些是五言十句的。

第三,讲求写作技巧,讲求骈偶、对仗,律句已大量消失,有些典故很自然地融入诗中。

第四,革除了刘宋时元嘉体诗痴重板滞的风气,追求流转圆美和通写景抒情有机地融为一俗易懂的诗风。

第五,讲求诗首尾的完整性,讲求构思的奇妙,追求诗的意境。

代表诗人

吴兴沈约、陈郡谢朓、琅琊王融以气类相推毅,汝南周颙善识声韵,约等文皆用宫商,以平上去入为四声,以此制韵,不行增减,世呼为‘永明体’。

”

除了以上三人之外,范云、丘迟等人也都写过不少好诗,诗风也近于谢、沈。

到梁代才成名的何逊、吴均、柳恽和刘孝绰等人也都各自成家。

何逊诗风也接近谢朓,吴均较有古气,很具特色。

竟陵八友之一、后成了梁朝开国皇帝的萧衍也写过一些清丽可读的诗歌,但不赞成“四声八病”之说。

影响评价

合理地调配运用诗歌的.音节,使之具有和谐流畅的音韵美,是完全有必要的。

但假如要求过分苛细,则势必会带来肯定的弊病。

从现存的一些资料中,可以看出沈约等人对声律的要求是相当精细繁琐并非常严格的,连沈约自己也难以达到要求,可见其难度之大了。

永明体对声律的苛细要求,无疑会给诗歌创作带来一些弊病,前人已多有指出。

然而前人的评价,一般只是充分留意了永明体给诗坛带来的消极因素的一面。

而文学史进展的事实证明,四声的发觉和永明体的产生,使诗人具有了把握和运用声律的自觉意识,它对于增加诗歌艺术形式的美感、增加诗歌的艺术效果,是有乐观意义的。

永明体的诗人,即不乏优秀之作;更何况后来格律诗的成熟也正是以此为基础的!可以想见,假如没有四声的创造和永明体的消失,唐代的诗歌唯恐也就不会那样辉煌。

总之,永明体的产生,标志着中国古典诗歌的一大进步。

经过很多诗人的不断探究,在诗的格律声韵、对仗排偶、遣词用句以及构思、意境等方面,都较古体诗更为工巧华美、严整精练。

当然,由于过分追求形式的华美,再加上声病的限制,未免产生“文贵形似”(刘勰《文心雕龙·物色》)之偏和“文多拘忌,伤其真美”(锺嵘《诗品序》)之弊。

不过他们的优秀之作,究竟为当时的诗坛注入了新的气息,树立了新的美学风范;他们所积累的丰富的艺术阅历,也为后来律诗的成熟及唐诗的繁华奠定了基础。

历史地位

在“永明体”以前,诗坛上流行的是“古体诗”,亦称“古诗”、“古风”,每篇句数不拘,有四言、五言、六言、七言、杂言诸体,不求对仗,平仄和用韵也比较自由。

唐代以后,形成了律诗和绝句,称为“近体诗”,亦称“今体诗”。

这是同“古体诗”相对而言的,句数、字数和平仄、用韵等都有严格的规定。

而这“近体诗”的雏形,就是“新体诗”,即“永明体”诗。

“永明体”的消失,标志着古体诗已暂告一段落,预示着“近体诗”的即将消失。

因此,即使后人对“永

明体”诗提出了这样那样的批判,“永明体”诗在文学史上的地位,还是应当予以确定,并赐予恰当的评价的。