中国古代幼儿教育史

- 格式:ppt

- 大小:1.71 MB

- 文档页数:33

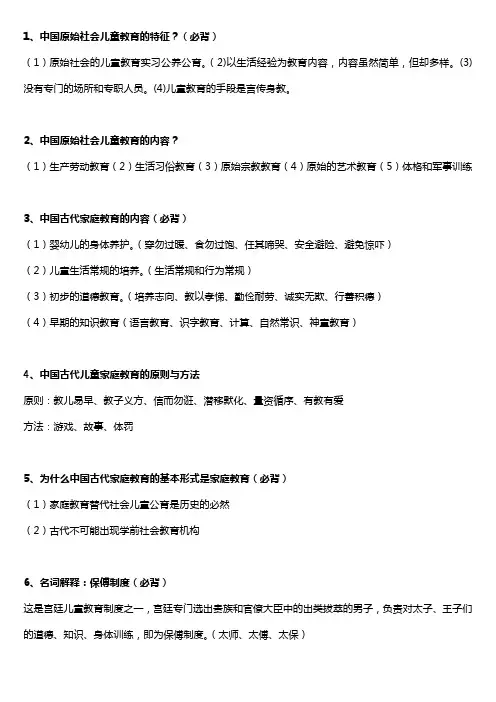

1、中国原始社会儿童教育的特征?(必背)(1)原始社会的儿童教育实习公养公育。

(2)以生活经验为教育内容,内容虽然简单,但却多样。

(3)没有专门的场所和专职人员。

(4)儿童教育的手段是言传身教。

2、中国原始社会儿童教育的内容?(1)生产劳动教育(2)生活习俗教育(3)原始宗教教育(4)原始的艺术教育(5)体格和军事训练3、中国古代家庭教育的内容(必背)(1)婴幼儿的身体养护。

(穿勿过暖、食勿过饱、任其啼哭、安全避险、避免惊吓)(2)儿童生活常规的培养。

(生活常规和行为常规)(3)初步的道德教育。

(培养志向、教以孝悌、勤俭耐劳、诚实无欺、行善积德)(4)早期的知识教育(语言教育、识字教育、计算、自然常识、神童教育)4、中国古代儿童家庭教育的原则与方法原则:教儿易早、教子义方、信而勿诳、潜移默化、量资循序、有教有爱方法:游戏、故事、体罚5、为什么中国古代家庭教育的基本形式是家庭教育(必背)(1)家庭教育替代社会儿童公育是历史的必然(2)古代不可能出现学前社会教育机构6、名词解释:保傅制度(必背)这是宫廷儿童教育制度之一,宫廷专门选出贵族和官僚大臣中的出类拔萃的男子,负责对太子、王子们的道德、知识、身体训练,即为保傅制度。

(太师、太傅、太保)7、中国古代胎教的内容(必背)(1)注意精神因素的影响与陶冶(2)注意饮食影响与调摄(3)选择良好的外界环境(4)良好的起居与生活习惯8、中国古代幼儿诗歌教材的类型(必背)(1)识字类。

包括千字文、百家姓、三字经(2)训诫类。

包括童蒙须知、小儿语、续小儿语(3)知识掌故类。

蒙求9、颜之推的家庭教育原则和方法及早施教、严慈结合、均爱勿偏、熏渍陶染10、颜之推论儿童家庭教育的内容(1)颜之推的教育目标是:培养治国的实用人才,如朝廷大臣、兴造之臣等六种人才。

这种主张在儒学包揽一切的时代,具有突破性意义。

(2)提出“德艺同厚”,既要进行封建德行教育,又要进行“修以学艺”的教育。

中国幼儿教育发展历史中国幼儿教育一直以来都具有较长久的发展历史。

在这个过程中,幼儿教育经历了很多改革和发展,为孩子们提供了更好的教育机会和资源。

本文将从不同历史阶段出发,探讨中国幼儿教育的发展历程。

一、古代幼儿教育的雏形古代中国的幼儿教育可以追溯到几千年前的儿童教育实践。

在这个时期,幼儿教育主要由家庭和私人教师负责。

家长会教导孩子基本的礼仪和道德观念,并通过故事传授知识和文化。

这种传统文化教育对幼儿教育的发展产生了重要的影响。

二、现代幼儿园的出现19世纪末20世纪初,西方的幼儿园教育理念逐渐引入中国。

第一个幼儿园于1903年在上海创立,由梅兰芳的母亲郑板桥创建。

此后,幼儿园的建立开始蓬勃发展。

幼儿园通过提供游戏、音乐、美术等综合教育内容,为幼儿提供了全面的发展环境。

这标志着中国幼儿教育开始迈向现代化。

三、毛泽东时期的幼儿教育发展在中华人民共和国的成立后,幼儿教育成为了国家教育发展的重点之一。

毛泽东提出了“一个学前儿童,十五年艰苦奋斗”的口号,强调幼儿教育对于国家发展的重要性。

此时期,政府大力发展了幼儿园教育,并制定了相关政策和法律,为幼儿教育的普及做出了重要贡献。

四、改革开放以后的幼儿教育发展改革开放以后,中国幼儿教育迎来了更多的改革和发展机遇。

教育体制的改革使得私立幼儿园和社区幼儿园得到了充分发展,教育资源得到了更加公平的分配。

同时,教学内容也开始注重素质教育,注重培养学生的综合能力和创造力。

五、21世纪的幼儿教育发展随着信息技术的迅速发展,21世纪的幼儿教育开始融入了数字化和网络化的元素。

在线教育平台的出现为幼儿教育提供了更多选择和便利,同时也带来了新的挑战和问题。

在这个时期,幼儿教育不仅注重知识的传递,更加重视培养幼儿的综合素质和创新精神。

总结:中国幼儿教育经历了古代教育、现代幼儿园的出现、毛泽东时期的发展以及改革开放以后的创新。

从个人到国家,幼儿教育的提升对一个国家和社会起到重要作用。

随着未来的发展,中国幼儿教育将继续面临新的机遇和挑战,我们期待着幼儿教育能够在全面发展的方向上迈出更加坚实的步伐。

中国古代幼儿教育思想的当代启示如皋高等师范学校祝伟抚养后代,可以说是出自人类的天性;而教育后代,则出自人类对教育价值的认识。

中国古代十分重视儿童的早期教育,一些思想家、教育家提出了关于胎教和儿童家庭教育的宝贵的幼儿教育思想,其中的某些思想对现在的幼儿教育仍具有指导意义。

一、中国幼儿教育的发展(一)基本概念中国古代幼儿教育是中国古代教育的一个重要分支。

以往的一部中国古代教育思想史,就大体上是一部儒家教育思想史;而其他学派的教育思想就被当中依附于儒家教育思想主干之上的一个分枝而得到容纳,或者就干脆被排斥在教育历史发展的主线之外。

这里尽量做到兼蓄并收。

中国古代的“幼儿”与“幼儿教育”与现代的概念不同。

现代由西方传入的“幼儿教育”或者“学前教育”概念特指儿童在3岁以后直至入小学之前所受的教育,并且常指的是正规的学校教育。

中国古代对幼儿年龄的上限规定较晚。

“幼儿”:“人生十年曰幼,学。

”《礼记·曲礼》。

汉郑玄注:“名曰幼时,始可学也。

”即从初生到10岁出外上学这个年龄段称为“幼”。

但古籍的记载不一致,一般的说法是8岁。

朱熹在《大学章句序》曰:“人生八岁,则至王公以下至于庶人之子弟,皆入小学。

”这里所讲的“幼儿”是一个广义概念,是从初生之时到8-10岁外出就学。

“幼学”,即幼儿教育,就是特指外出就学之前所受到的教育。

中国古代的“幼儿教育”,是需要用模糊语言来加以描述的概念,具有三个特点:第一,教育对象广泛,包括社会全体幼儿年龄阶段以内的儿童;第二,教育途径涵盖社会生活的每一个角落,它把幼儿置身到一个庞大的社会课堂之中,内容十分广泛;第三,在教育方式上,相对地注意到了幼儿的心理特征,包含了一定的自然性和趣味性。

需要注意“相对”一词。

实事求是地来看,中国的教育一向较少地注意个体的自在意识,而片面地强调集体和国家,在教育过程中总是出现“去个性化”。

在具体的教学方法上有时也考虑到个体之间在水平和能力方面的差异,并提出了“因材施教”等有意义的教学原则,但实际的目的还是取消这种差异,把每个人都塑造成封建统治阶级所规定的标准模式。

古代学前教育中国一、古代的儿童公育1、主要内容:生存教育做人教育宗教和艺术教育体格和军事教育2、公育机构:成均部落联盟时期乐师演奏和实施音乐教育的场所。

庠(禹舜时期)学校的萌芽3、主要特征:以生活经验为教育内容,没有专门的场所和专职人员儿童教育的手段是言传身教二、古代的慈幼1、慈幼即爱护幼儿2、慈幼机构:宫廷西周的孺子室;东汉的邸舍。

社会慈幼机构北宋的慈幼局;元代的举子仓或予惠仓;清代育婴堂3、康熙育婴堂弃儿认养条例三、古代的胎教1、产生与发展西周:产生(周文王母亲太任)两汉:理论形成三国至两宋:发展元明清:充实提高2、内容:注意精神状态的调适重视饮食的调摄注重对外界环境的选择保持良好的生活习惯3、方法:监督法小劳法瘦身法四、古代儿童家庭教育1、目的:齐家与治国相联的家庭教育2、内容(修身为根本):身体的养护生活常规的培养初步的道德教育(立志孝悌崇俭诚信为善)早期的知识教育3、原则:及早施教风化陶染量资循序慈严结合4、方法:游戏讲故事体罚五、太子保傅教育(宫廷)1、保傅教育制度,指在朝廷内设有专门的师、保、傅官以对君主、太子进行教谕的制度。

2、三母制度,是指在后宫挑选子女担任子师、慈母、保母等,以承担保育、教导太子、世子事务的制度。

外国一、远古时期的学前教育1、学前教育的形式:前氏族时期:群婚制儿童属于家庭公有实行公育以老带小的教育方式母系氏族时期:族外婚儿童由共同的母亲们负责父系氏族时期:对偶婚、一夫一妻由父系为主的氏族家族中的成年妇女来承担公育军事民主制时期:一夫一妻,多由自己的母亲在家照料。

2、内容:生产劳动经验社会生活经验原始宗教知识军事体育训练3、方法:示范与模仿讲故事奖励与惩罚4、原始社会学前教育的重要特征:公养公育、民主平等教育内容虽简单粗率,却涉及许多方面没有专门的幼教机构和专职的教师。

二、古代东方国家1、古埃及形式:家庭教育和宫廷教育内容:除了做游戏、听故事、习字书写、学习初步知识外, 从小就被灌输敬畏日神、忠诚国君的说教, 还要模仿成人试行宫廷的习俗和礼仪。

古代幼儿教育课件一、教学内容本课件依据《中国古代幼儿教育》教材第四章“古代幼儿教育的实践与特点”展开,详细内容涉及:古代幼儿教育的背景、教育方法、教育内容以及古代幼儿教育的现代启示。

二、教学目标1. 了解古代幼儿教育的背景,理解古代幼儿教育的特点及其在历史长河中的地位。

2. 掌握古代幼儿教育的基本方法与内容,分析其与现代幼儿教育的异同。

3. 借鉴古代幼儿教育的优秀传统,培养学生的创新意识和实践能力。

三、教学难点与重点重点:古代幼儿教育的特点、方法及其在现代幼儿教育中的应用。

难点:如何引导学生从古代幼儿教育中汲取有益的经验,提高自身教育实践能力。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、图片、视频等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)展示古代幼儿教育的图片,引导学生观察并思考古代幼儿教育的特点。

2. 知识讲解(15分钟)讲解古代幼儿教育的背景、方法、内容等,重点分析其与现代幼儿教育的异同。

3. 例题讲解(15分钟)选取具有代表性的古代幼儿教育案例,分析其中的教育方法与理念。

4. 随堂练习(10分钟)让学生分组讨论,结合教材内容,探讨古代幼儿教育在现代幼儿教育中的应用。

5. 小组分享(10分钟)每个小组分享讨论成果,其他同学补充,教师点评。

六、板书设计1. 古代幼儿教育的背景、方法、内容。

2. 古代幼儿教育与现代幼儿教育的异同。

3. 古代幼儿教育的现代启示。

七、作业设计答案:以《弟子规》为例,分析其中的教育方法与理念。

2. 作业题目:结合所学,谈谈古代幼儿教育在现代幼儿教育中的应用。

答案:在尊重个体差异、培养良好习惯等方面,古代幼儿教育有许多值得借鉴的经验。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐阅读《中国古代幼儿教育史》,深入了解古代幼儿教育的历史发展及其影响。

重点和难点解析1. 实践情景引入中图片的选择与展示。

2. 知识讲解中对古代幼儿教育方法与内容的深入剖析。

3. 例题讲解中案例的选择与分析。

中国古代儿童教育中国古代儿童教育是一个复杂而丰富的话题。

在长达几千年的历史中,中国人对儿童的教育一直非常重视,秉持着“教育乃国家之根本”的理念。

本文将从家庭教育、学校教育和儒家思想对儿童教育的影响三个方面来探讨中国古代儿童教育的特点和演变。

家庭教育是中国古代儿童教育的基础。

在古代中国社会中,家庭是一个重要的教育单位,儿童在家庭中接受最早的教育。

父母亲作为孩子的第一任教师,承担着教育孩子的责任。

父母不仅要教孩子基本的生活技能,还要传授道德伦理和社会行为规范。

他们通过言传身教的方式,将自己的价值观和道德观念传递给子女,并时刻关注孩子的成长和发展。

学校教育在中国古代儿童教育中也占据重要地位。

中国古代社会中的学校主要有两种形式:私塾和国子监。

私塾是一种在民间开办的教育机构,由一位或多位教师负责教育儿童。

私塾的课程主要包括儒家经典的学习和文学艺术的修养。

国子监则是由政府设立的官方学校,培养士子、进入仕途。

学校教育注重培养儿童的学识,提供更加系统和专业的教育。

儒家思想是中国古代儿童教育的重要影响因素。

儒家思想倡导“孝道”、“仁爱”和“礼仪”,将这些道德伦理观念融入到儿童教育中。

根据儒家思想,父母亲、教师和长辈应该以身作则,成为儿童学习和模仿的榜样。

教育的目的是培养儿童尊敬长辈、尊重他人、遵循社会规范、发展品德和智慧。

与现代教育相比,中国古代儿童教育更加注重道德和品德的培养。

中国古代儿童教育的目标是塑造儿童的人格和道德观念,培养他们成为有品德、有智慧的人。

对于学习的内容,古代教育更加偏重儒家经典的学习,强调思想的启蒙和传统文化的继承。

与现代注重知识传授和技能培养不同,古代儿童教育更加关注儿童的人格塑造和道德价值观的培养。

尽管中国古代儿童教育有其独特之处,但也存在一些问题。

古代儿童教育过于强调传统文化和道德伦理,忽视了对儿童个体发展的关注。

此外,教育资源的不平等以及重男轻女思想的影响也限制了女童的接受教育机会。

中国幼儿教育发展史可追溯到古代,而今天的幼儿教育则经历了多个时期的发展和变革。

本文将从古代到现代,介绍中国幼儿教育的发展历程。

一、古代幼儿教育古代中国的幼儿教育主要依靠家庭和社会的教育方式。

在农耕社会中,父母通常将农作物种植知识和生活技能传授给孩子,培养他们的劳动能力。

此外,孔子提出了“乐而不淫,哀而不伤”的幼教原则,主张通过音乐和感情教育来培养孩子的道德品质。

二、近现代幼儿教育的兴起19世纪末,中国开始引进西方的幼儿教育理念和方法。

当时,洋务运动和戊戌变法推动了近代教育改革,包括幼儿教育。

西方的幼儿教育思想和方法对中国产生了积极影响。

在这一时期,许多传教士开办了幼儿园和托儿所,向中国传授西方的教育模式。

三、新中国成立后的幼儿教育发展新中国成立后,幼儿教育成为教育体系中的重要组成部分。

1950年代至1960年代,中国开始普及幼儿园,采用社区办园和公办园的模式,为城市的幼儿提供了教育机会。

此后,政府致力于改善幼儿教育条件,提高教师素质,并推出了一系列的幼儿教育政策和法规,促进了幼儿教育事业的快速发展。

四、改革开放以来幼儿教育的变革改革开放以后,中国的幼儿教育进入了新的发展阶段。

1980年代初,中国引进了美国的幼儿教育理念,提倡以儿童为中心的教育模式。

根据这一理念,幼儿园教育应注重培养幼儿的兴趣、创造力和社交能力。

同时,私立幼儿园的兴起为幼儿教育提供了更多的选择。

五、现代幼儿教育的发展状况目前,中国的幼儿教育正处于高速发展的阶段。

政府加大了对幼儿教育的支持力度,并出台了一系列政策以提高教育质量。

现代的幼儿教育注重培养幼儿的综合素质,强调学习能力和品德培养。

在教学内容上,除了基础知识外,也注重创意、艺术和体育等方面的培养。

总结起来,中国幼儿教育经历了从家庭教育到引进西方教育理念,再到现代化发展的历程。

中国的幼儿教育取得了巨大的进步,但仍然面临着挑战,包括教育资源不平衡和教师素质不足等问题。

因此,中国幼儿教育的发展仍需要不断努力,以提供更好的教育环境和优质的教育资源,为孩子们的成长和发展奠定坚实的基础。

第一节古代的慈幼礼俗与社会公育一、慈幼观念的演变西周大司徒负责执行保息六政;保息六政的首务就是慈幼..;也是“老老”和“慈幼”春秋末年;当时的政治家和思想家也都把“慈幼之政”看作是推行“仁政”的一个标志..韩非则从母爱和家庭佳偶的角度讨论慈幼问题;认为母爱是造就儿童优良品质的根本原因;还讨论了慈爱与溺爱的界限.. 二、慈幼与学校的起源中国最古老的学校为庠;既是原是氏族部落储藏剩余猎物和生活物品的场所;又是集体赡养失去劳动力的老人和没有劳动力的儿童的场所..对于年幼者来说;庠的首要功能是集体保育..庠的出现具备的三个条件:1、农业、畜牧业较为发达;有了一定的剩余产品2、氏族成员共同劳动;财产共有;儿童公育3、实行比较严格的族外婚制三、慈幼机构与法令措施中国古代专门的慈幼机构;以东汉邓太后创办的邸舍为最早;慈幼机构的制度化与普及;是从北宋开始的;也是鼎盛时期;宋代的慈幼机构主要有两种:一是慈幼局;二是举子仓或予惠仓;雇请乳媪鞠育..举子仓由教育家朱熹始创;其职能与慈幼局略同..慈幼机构的大规模恢复;始于清朝..清代最早的慈幼机构;是康熙元年始建于广渠门内的京师育婴堂..由唐鉴在贵州创办的及幼堂;则是具有教养合一功能的慈幼教育机构..这是我国历史上第一个将幼儿的保育和教育合为一体的慈幼机构..四、慈幼礼俗;或称“试晬”;俗称“抓周” ..“江南风俗;儿生一期;为制新衣;盥浴装饰;男则用弓矢纸笔;女则用刀尺针缕;并加饮食之物;及珍宝服玩;置之儿前;观其发意所取;以验贪廉愚智;名之为‘试儿’..”..在小儿出生三日或足月时举行;一般都是富贵人家才有财力举办..仪亲宾盛集;煎香汤于盆中;下果子彩钱葱蒜等;钱意味着使儿童富裕;葱意味着使儿童聪明;用数丈彩绕之;名曰:“围盆”;取儿童生活在多彩幸福之中之意..观者各撒钱于水中;谓之“添盆”;意为在众人的帮衬下多才多福..“洗儿会”也是父母借以表达自己对子女期望的郑重仪式..儿童的命名仪式;也是重要的慈幼礼俗.... 所谓吐情;是要通过命名寄托老一代人对于后生晚辈的情感、要求、期望;所谓自纪;是将上述情感、要求、期望包含在“名”中;成为晚辈后生终身的座右铭;并使其体察名中的含义;以此约束自己;规范自己的思想言行;时常反省自我..时变:就是婴儿的各种生理功能和认知能力会随着时间的变迁而不断变化..古人认为;婴儿出生三个月后;开始具备了初步的感知能力..第二节古代的胎教;除重视身体的保健外;还要重视精神、情操以及外界环境条件对孕妇的影响..各种外界条件通过对母亲耳、眼、口、鼻等感觉器官产生刺激;影响母亲大脑思维和情绪;对胎儿发生间接的作用;使胎儿良好发育..1、胎教被看作是能培养出合格圣明的君主的必要条件..2、胎教被认为是培养理想后代的重要前提..南宋教育家朱熹;在他的教育专着小学一书中;以“胎孕之教”为首论..3、胎教被认为是儿童健康发育的必要条件..唐代医学家孙思邈在所着医学巨着千金方中专门列出一门“养胎”;首次从胎儿的生长发育以及外界环境对孕妇和胎儿的影响上;详细分析和阐述了胎教的原理..一、注意精神因素的影响“心”的修养;主要是指“心”的“虚”与“静”..二、注意饮食卫生的影响可包括三方面:“饥饱适中”、“不食邪味”、“节嗜欲”孙思邈在千金方养胎中陈述胎教之道时;除了“调心神;和性情”;还明确提出“节嗜欲”的主张..三、注意环境的影响1、居处简静2、行坐端严3、避寒暑4、劳逸以节中国古代的胎教学说是建立在中国传统文化基础之上的应用科学..这种思想和古代教育思想中“禁于未发之谓豫”“古者教导贵豫”的观点相一致;二者结合就构成了古代胎教思想的理论根据..一、家庭学前教育的目的和作用家庭教育的最终目的;就是齐家治国平天下..从齐家治国这个目的出发;古人把在家庭中对子女的教育看作是“国之根本”....有人把教育子女比作垦田..在封建社会;垦田称为务本;说明教育子女和垦田耕作都被视作一切事业的根本..家庭教育的功能:1、培养幼儿成才2、培养和完善其道德品质3、有助于维系家庭和社会的道德礼仪秩序二、家庭学前教育的规划中国古代的家庭教育;一般是与学校教育并行的..在幼儿正式进入学校之前;接受的基本都是家庭教育;大体上也相当于现在的学前教育..这有一个年龄的界限;就是所谓的“八岁出就外傅”;八岁之前属于家庭教育;八岁之后属于学校教育..有的记载是从十岁开始出外就傅..;提出了对幼儿进行分年教育的系统规则..“子能食食;教以右手”..及婴儿能自己吃东西的时候;交给他使用右手进食..“能言;男唯女俞;男鞶革;女鞶丝”..意思是在孩子说话的时候;要教孩子学会如何应答大人的招呼;这是古代礼仪的基本要求..男孩子应声“唯”;发声较直;女孩应声“俞”;声音委婉..男孩学会佩戴革制衣袋;女孩子学习佩戴丝质衣袋..这表示男女内外服饰有别;也有体现男刚女柔的意思..“六年;教之数与方名..”即六岁的时候;教他学习简单的数字和辨别南北方方位的名称;这属于简单的知识教育;当然也是古代礼仪教育的一些基本的内容..“七年;男女不同席;不共食”“八年;出入门户即席饮食;必后长着;始教之让..”“九年;教之数日”“十年;出就外傅;居宿于外;学书计”三、家庭学前教育的内容一、道德教育道德教育放在了家庭教育的首位..其一;伦理纲常教育..以孝为本;以礼仪为核心..其二“立志”这个概念是孟子首先提出来的..他在孟子万章下中说:“故闻伯夷之风者;顽夫廉;懦夫有立志..”大致的意思是说;受到伯夷的影响;顽劣的人变得廉明了;懦弱的人立下了远大的志向..立志不仅是有理想;有志向;更要有为高尚的理想和只想奋斗到底的意志和决心..其三;俭朴、正直、廉洁教育..其四;爱国主义教学..爱国主义从来就是中华民族生存发展的精神支柱;也是中国古代家庭教育的重要内容..着名爱国诗人陆游临终还在示儿中体现了爱国主义..二、礼仪、生活能力、文化教育礼仪、生活能力、文化教育是我国古代家庭教育的基本内容..幼儿礼仪;即所谓“幼仪”..要求儿童对他人谦让有礼;也要求儿童自己行止有方;站有站相;坐有坐相;培养良好的生活习惯..四、家庭教育的原则家庭教育的原则:指家庭教育必须遵循的基本要求和指导原理..原则:其一是以身示教的原则其二是因材施教的原则其三是重视环境陶冶的原则陶冶教育包括“陶情”和“冶性”两个过程..我国古代教育家对于熏陶的功能曾总结为两个字“化”与“渐”其四是爱与教相结合的原则其五是重视趣味性的原则其六是“知子”与“均爱”的原则其七是鼓舞的原则第四节古代的蒙养教育过一定的组织过程;利用特定的方法和手段所进行的文化、道德启蒙教育..因此;蒙养教育是介于家庭、社会和学校三者之间的一种特殊的幼儿教育组织形式..一、蒙养教育的任务与方法;即端正其品德..;是相信儿童生来就有向善的本能;有不学而知的“良知”;不学而能的“良能”..蒙养教育的任务就是要保全这种生来就有的善性;使其不被外部的物欲所污染;三是打好文字基础;掌握有关政治、经济、历史、文学、道德、生活礼仪的基本知识和生产生存的基本技能..清代学者在蒙养教育的方法问题上;更侧重于具体的教学理论和方法的探讨..王筠在文字蒙求和崔学古在幼训中提出的见解;最具有代表性..50多种;尤其擅长说文解字的研究;着作有文字蒙求、教童子法、说文句读、说文释例等书..其中;教童子法探讨了蒙学教育的一般性问题;提出了尊重儿童、将趣味性的因素引入蒙学教育的主张..文字蒙求一书则结合汉字的结构原理和儿童的思维特点;提出了蒙养识字教学的一系列方法和原则..•王筠识字教学的三原则:•1、形象对比;将文字与实物结合起来;辨识汉字的主要方法•2、由简到繁;由易到难•3、言入于耳崔学古在蒙学方面最有代表性的着作是幼训..关于蒙养教育的若干原则和方法;涉及道德教育、健康教育、师生关系及家庭与学校的关系崔学古根据儿童个体之间的差异和不同年龄阶段的心理特征;总结出的具体方法:其一是好言劝谕;其二是适当责罚;其三是使儿童“自成”;其四是为人师表;其五是批评责罚要讲究分寸;其六是“分任”和“鼓舞”..分任:指家庭学校如何更好地分工配合;履行好教育儿童的责任..二、蒙养教育的内容与教材蒙养教育的内容其一;道德伦理和礼仪规范方面的启蒙教育其二;初步的识字教育;如三字经、千字文、百家姓文字蒙求其三;鼓励儿童读书进取、培养意志的启蒙教育其四;启发儿童智慧的故事传说其五;介绍有关历史、地理、博物等的浅近知识其六;结合歌舞进行陶冶性情的启蒙教育其七;有关理性大义之类的启蒙教育专门针对儿童启蒙教育的需要编篡的蒙学教材;最早出现在西晋;是西晋史学家束皙所撰的发蒙记..;是中国古代影响最大、流传最广的经典蒙学读物..三字经由南宋学者王应麟编写;是三言韵语;内容涉及古代历史、典故、名言、人物等知识;上述王朝兴废;下至宋代历史故事;后由明清学者续补辽金元以下的历史内容..千字文在南北朝时期;由梁朝周兴嗣撰的;是四言韵语;介绍有关自然、社会、历史、伦理、教育等方面的知识..百家姓是宋代的作品;作者不详;内容虽无文理;但字音押韵;便于诵读;且篇幅简短;切于实用;因而深受民间乡塾与家庭的欢迎..三、幼儿游戏启蒙活动在中国古代;最早记载幼儿游戏的文献是韩非子..外储说左上中国古代的游戏大体遵循了三个原则:其一;崇尚礼乐的原则其二;崇尚简朴的原则其三;崇尚正德的原则我国古代的游戏种类可分为三类:其一;智力游戏其二;生活游戏其三;戏弄游戏、文化生活的重要组成部分..古代的儿童剧最早出现在唐初;最初形式就是大面舞..。

中国幼儿教育发展史中国幼儿教育的发展历史可以追溯到古代,但是真正开始形成系统的幼儿教育体系是在近代。

本文将从古代到现代逐步探讨中国幼儿教育的发展史,并分析其中的趋势和变化。

古代中国的幼儿教育主要以家庭为基础。

据史书记载,在古代中国,父母对子女的培养非常重视,尤其是对于幼儿期孩子的教育。

父母会灌输道德观念和家族传统给孩子,并教授基本的生活技能。

古代中国的幼儿教育注重塑造孩子的品德和行为规范,培养孩子的道德修养。

随着社会的变迁和现代化的发展,幼儿教育逐渐由家庭向社会扩展。

19世纪末,西方的幼儿教育理念开始传入中国。

基督教传教士在中国开办了最早的幼儿园,为中国幼儿教育的发展奠定了基础。

这些幼儿园主要以传教和传播西方文化为目标,教授基本的文化知识和教育。

20世纪初,随着资本主义思想在中国传播,西方的幼儿教育模式逐渐被接受。

幼儿园向中国的城市和乡村普及,成为中国幼儿教育体系的重要组成部分。

在这个阶段,幼儿教育主要注重个体的全面发展,培养孩子的动手能力、语言表达能力、社交能力等。

幼儿园成为了孩子们学习和成长的重要场所。

1949年中华人民共和国成立后,中国的幼儿教育进入了新的阶段。

政府将幼儿教育列为国家重点发展的事业,并加大了对幼儿教育的投入。

大规模的幼儿园建设在全国范围内展开,普及了幼儿教育的覆盖率。

此时的幼儿教育更加重视知识的传授和学科的启蒙,致力于培养孩子的认知能力和学科素养。

近年来,随着中国经济的快速发展,幼儿教育也得到了更多的关注和投入。

中国政府加大对幼儿教育的支持力度,提高了教师待遇和教育资源的投入。

同时,中国的幼儿教育也在理念和方法上不断创新。

多元化的教育模式和培养特长的项目不断涌现,以满足不同家庭、孩子和社会的需求。

这些变化为中国幼儿教育的发展带来了新的机遇和挑战。

然而,中国幼儿教育仍然面临一些问题和不足。

首先是教师素质不均衡,一些农村地区和欠发达地区的幼儿教育师资不足。

其次是教育资源不均衡分配,城市地区的幼儿教育设施和资源更加丰富,而农村地区则面临着不足的挑战。