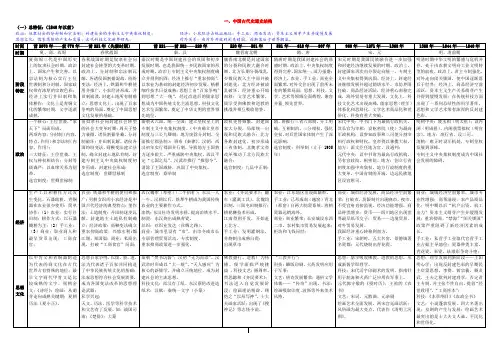

高三中国古代史综合知识框架

- 格式:ppt

- 大小:469.50 KB

- 文档页数:61

高三古代史知识点归纳总结古代史是高中历史课程中重要的组成部分,包含了丰富的历史知识和文化遗产。

在高三阶段,学生需要对古代史知识点进行系统性的归纳总结,以便更好地理解和记忆相关内容。

本文将围绕高三古代史知识点展开归纳总结。

一、夏、商、周三代的政治制度及其演变夏、商、周三代是中国古代历史的开端,其政治制度的演变对后来的历史产生了深远影响。

夏代建立了中国历史上第一个有文字记载的王朝,商代是中国古代的一个重要朝代,周代则通过分封制度确立了封建统治。

二、春秋战国时期的兼并合纵春秋战国时期是中国历史上国家兼并合纵的时期,其中兼并主要集中在中原地区。

这一时期,大量的地方国家出现,并经过战争、外交等手段进行争霸。

同时,一些重要的政治家和军事家也崭露头角,如孔子、孙子等。

三、秦朝的统一与中央集权制度秦朝是中国历史上第一个统一的中央集权制国家,其统治者秦始皇实行了一系列的改革措施,如对铁路、兵器、文字等进行统一,使得国家实现了统一,对后来的中国政治产生了深远影响。

四、汉朝的统治与文化成就汉朝是中国历史上最长的一个朝代,经历了西汉和东汉两个时期。

汉朝统治者重视文化建设,出现了许多重要的文化成就,如汉赋、汉乐、汉服等。

同时,汉朝还进行了一系列的政治改革,如推行科举制度、实行军功爵位等。

五、三国时期的分裂与统一三国时期是中国历史上一个动荡的时期,三个国家魏、蜀、吴相互争斗,最终被魏国统一。

同时,这一时期也涌现出了许多重要的军事将领和政治家,如曹操、刘备、孙权等。

六、唐朝的开放与繁荣唐朝是中国历史上一个开放和繁荣的时期,国家政治稳定,经济繁荣。

唐朝还进行了许多的对外交流,如丝绸之路的建立、文化交流等。

七、宋朝的政治制度与科技成就宋朝是中国历史上一个政治制度先进、科技成就突出的朝代,创立了科举制度,注重政治和文化建设。

宋朝还在科学技术和农业生产等方面取得了重要的成就,如造纸术、火药等。

八、明清时期的封建专制与改革明清时期是中国历史上封建专制的最后阶段,明朝后期出现了一系列的社会问题,而清朝立国后采取了一些改革措施。

高考历史知识归纳结构框图五代十国辽宋夏金元封建国家的分裂走向统一;中央集权的加强;多民族政权的对峙、交流和民族大融合;应用科技和封建文化的繁荣。

1、宋太祖加强中央集权的措施和积极消极影响。

2、正确看待两宋和辽、西夏、金之间的和与战。

透过现象看本质。

3、王安石变法的背景、内容和作用。

正确评价。

4、宋、辽、夏,宋金对峙图,契丹,党项,蕃汉分治的政治制度。

5、元朝的历史地位(大统一,大融合,大制度)。

6、元朝对西藏和台湾的管辖。

7、三大发明,沈括、郭守敬及其科学成就,理学,宋词、元杂剧。

说明:此阶段学习的重点一是中央集权的加强;一是民族关系;一是从宋太祖到王安石变法的内在联系;一是少数民族的封建化。

高考历史知识点二明清统一的多民族国家的巩固和封建社会的由盛转衰1、明清君主专制的空前加强的原因、措施、实质。

八股文,军机处。

2、明清经济发展和资本主义萌芽的原因表现,中西萌芽后面临的不同经济、政治、外交、思想环境。

深刻理解封建制度对资芽的阻碍。

3、理解一条鞭法和地丁银制度。

4、辨证分析郑和下西洋的原因和影响。

把其与新航路的开辟做比较。

5、明清历史发展最突出的本质趋势在经济、政治、思想、外交上的反映。

6、明清对外交往的新情况和外交变化。

7、识记清朝前期巩固多民族国家、捍卫主权的措施。

8、明太祖,康熙,乾隆和雍正。

9、澳门问题,郑成功收复台湾和清统一台湾。

10、黄宗羲的政治、经济主张的背景,评价。

与商鞅、韩非、董仲舒的比较。

11、科技和文化领域的双重性和两面性。

小说,民主思想,总结性的科技巨著。

教育。

(文学繁荣科技落;总结居多创新弱;专制居主和民主思想并存;交流减少转为弱势文化。

)12、辨证看待康乾盛世与封建社会没落的关系。

13、清朝的疆域。

注意我国历史上对东北,西北,西南(包括西藏),台湾的管辖。

说明:此阶段应注意:统一,资芽,没落,巩固。

总之,一部中国古代史,统一的多民族的中央集权的封建国家长期处于世界领先位置。

高考历史知识点归纳总结高考历史知识点的归纳总结主要包括三大部分,即中国古代史、中国近代史和世界现代史。

下面将分别对这三个部分进行总结。

一、中国古代史知识点1. 中国古代的远古文明:黄河流域文明、长江流域文明和两河流域文明等。

2. 西周时期的政治制度:封建制度、分封制度和天子与诸侯的关系。

3. 春秋战国时期的百家争鸣:儒家、道家、法家、墨家、兵家等思想的兴起和发展。

4. 秦始皇统一中国:焚书坑儒、统一文字和度量衡的标准化,以及修筑万里长城等措施。

5. 汉朝的经济社会:推行儒家思想、兴修水利、开拓农田和丝绸之路的开通等。

6. 魏晋南北朝时期的政治制度:三国演义、五胡乱华、南北朝的分裂和融合等。

7. 唐朝的政治制度和社会繁荣:科举制度、联邦制度和长安城的繁华等。

8. 宋朝的政治制度和经济文化繁荣:科举制度的完善和推行,宋代经济和科技的进步。

9. 元朝的政治制度和社会状况:蒙古统治和王莽改革、元代经济和文化的发展等。

10. 明朝的政治制度和海外航海:朱棣夺权和宦官专权、郑和下西洋等。

11. 清朝的政治制度和封建社会:康乾盛世和闭关锁国、鸦片战争和不平等条约等。

二、中国近代史知识点1. 鸦片战争和不平等条约:中国近代史的开端,不平等条约的签订和中国的国土割让。

2. 辛亥革命:辛亥革命的起因和影响,清朝的倒台和中华民国的成立。

3. 近代中国的政治变革:北洋政府的建立、北伐战争和国共合作与对抗等。

4. 抗日战争:日本侵华的起因和全面抗战的爆发,重要战役和中国抗日联军的成立。

5. 中国的解放战争和新中国的成立:中国人民解放军的创建和发展,国共内战的胜利。

6. 社会主义改造和社会主义建设:土地改革、公私合营和社会主义建设的措施和成就。

7. 文化大革命:文化大革命的起因和发展,革命委员会的建立和毛泽东的路线。

三、世界现代史知识点1. 第一次世界大战和第二次世界大战:两次世界大战的爆发原因和战争的影响。

2. 西方世界的资本主义发展:工业革命的兴起和西方国家的资本主义经济发展。

高三历史背书知识点历史是一门重要的学科,对于高三学生来说,背诵和掌握历史知识点是非常关键的。

本文将整理高三历史课程中需要背诵的知识点,以帮助学生更好地备战考试。

一、中华文明史1. 三皇五帝时期:伏羲、神农、黄帝、颛顼、帝喾。

2. 夏、商、西周、春秋战国时期的主要政治、经济、文化特点。

二、中国古代史1. 秦朝统一中国和秦始皇的主要政治、军事措施。

2. 汉朝的政治制度、文化成就及与外交关系。

3. 魏晋南北朝时期的政治变动和社会发展。

4. 唐朝的政治、经济、文化繁荣,丝绸之路的开辟。

5. 宋朝政治制度、科技进步和外交交往。

6. 明朝政治制度、经济变革和海外航行。

7. 清朝政治制度、经济政策和与西方列强的关系。

三、世界古代史1. 埃及文明和尼罗河流域的特点。

2. 古巴比伦、亚述、波斯等西亚古代文明的政治、军事、文化成就。

3. 希腊城邦的形成和民主政治的特点。

4. 罗马共和国和罗马帝国的政治制度、扩张和分裂。

5. 印度和东南亚古代文明的主要特点。

6. 封建社会的起源和发展,欧洲中世纪文化的特点。

7. 阿拉伯帝国的兴起和对世界的影响。

8. 欧洲文艺复兴和宗教改革的背景与影响。

四、现代史1. 英国资本主义革命和工业革命的影响。

2. 法国大革命的起因、过程和影响。

3. 英、法、美等国的殖民扩张和殖民地制度。

4. 二战前后的世界经济危机和社会政治动荡。

5. 中国近代史的重大事件和历史人物。

6. 二战的发生和结果对世界的重大影响。

7. 联合国的成立和国际组织的发展。

8. 冷战时期的国际关系和国际冲突。

9. 当代世界经济、政治格局和全球化发展。

五、历史常识1. 中国历史上的重大科技发明和文化成就。

2. 古代文明的交流与发展。

3. 世界历史上的重要人物和事件。

4. 历史与现实的联系与作用。

以上是高三历史背书知识点的简要整理,考生可以结合教科书和历年试题进行更深入的学习和理解。

在备考过程中,背诵并理解这些知识点将帮助学生提高历史学科的成绩,为高考取得好成绩打下坚实的基础。

高中历史知识的基本框架中国古代史中国近代史(一)中国近代的反侵略、求的潮流《条约》割开赔特《条约》公开游行《条约》天天赔九《马关条约》割开赔特《辛丑条约》1919年5月4日五四运动1921中共一大1922中共二大1923中共三大1924国民党一大新主义革命1924-1927 国民革命(1919-1949)1927-1937 国共十年对峙(土地革命)1937-1945 抗日战争1946-1949 解放战争(二)中国近代经济的变动时间:19世纪60年代——19世纪90年代代表人物:曾左指导思想:中体西用(封建制度不变,学技术)容:军用,民用,海防和教育影响:迈出了中国近代化的第一部;引进技术,培养人才;瓦解自然经济,抵制外资,促进民资。

(1)19世纪60、70年代产生(原因、特点)(2)19世纪末20世纪初初步发展(原因、表现、影响)(3)1912-1918 短暂春天(原因、表现、影响)(4)1927-1936 较快发展(原因、表现、影响)(5)1937-1945 全面萎缩(原因)(6)1946-1949 陷入绝境(原因)(三)中国近代的思想解放潮流林则徐:设译馆,编译《四洲志》、《各国律例》源:《海国图志》——师夷长技以制夷代表人物:曾左指导思想:中体西用(制度不变,学技术)评价:提出中体西用思想,认识到了中国传统文化的不足之处和西方文化的合理之处,重新构建民族文化。

代表人物:观应、王韬早期维新派基本主:政治:主革新,实行君主立宪经济:发展民族工商业,实行商战文化:兴办新式学堂,学习西方自然科学知识维新派康有为:代表作,基本主、变法方式梁启超:代表作,基本主严复:代表作,基本主代表人物:、黄兴、宋教仁等革命派基本主:通过革命的手段,建立制度新文化运动前期(1915-1919):、科学(三提三反)背景、标志、影响新文化运动后期(1919-1923):马克思主义广泛传播中国现代史(1949年——至今)奠定了我国政治的基本框架新中国成立初期成就:(二会二法三制度)1949年,第一届政协会议,通过《共同纲领》,初步确立了政治协商制度;1954年,第一届人大,通过1954年《中华人民国宪法》,确立了人大、政协和民族区域自治制度。

高中历史知识点总结框架图历史是一门学科,通过对过去事件、人物、文化等的研究,来认识和理解人类社会的发展和演变。

在高中历史课程中,我们学习了许多重要的历史知识点,这些知识点涉及到中国古代、近代以及世界历史的各个方面。

为了更好地帮助大家梳理这些知识点,我特意整理了一个高中历史知识点总结框架图,希望能够对大家的复习和学习有所帮助。

一、中国古代历史知识点总结。

1. 夏、商、西周、春秋时代。

2. 战国时代。

3. 秦朝。

4. 汉朝。

5. 三国时期。

6. 隋朝、唐朝。

7. 宋朝、元朝。

8. 明朝。

9. 清朝。

二、中国近代历史知识点总结。

1. 鸦片战争。

2. 太平天国运动。

3. 戊戌变法。

4. 辛亥革命。

5. 五四运动。

6. 北伐战争。

7. 南京政府。

8. 抗日战争。

9. 中国共产党的成立。

10. 解放战争。

三、世界历史知识点总结。

1. 古埃及文明。

2. 希腊罗马文明。

3. 中世纪欧洲。

4. 文艺复兴。

5. 大航海时代。

6. 宗教改革。

7. 法国大革命。

8. 工业革命。

9. 第一次世界大战。

10. 第二次世界大战。

以上是我整理的高中历史知识点总结框架图,通过这个框架图,我们可以清晰地看到历史知识点之间的逻辑关系和发展脉络。

希望大家在复习历史的过程中,能够根据这个框架图,有条不紊地进行复习,加深对历史知识点的理解和记忆。

历史是一面镜子,通过对历史的学习,我们可以更好地认识和把握当下,更好地展望未来。

希望大家能够在历史学习中有所收获,取得优异的成绩。

历史高考知识点总结框架历史是一门具有深厚底蕴的学科,通过对历史的学习可以帮助我们了解过去,理解现在,并为未来做出更好的决策。

高考中的历史科目对于考生来说具有重要意义,它不仅考察了学生对历史知识的掌握,还要求学生能够将这些知识应用于具体问题的分析和解决过程中。

为了帮助考生更好地备考历史科目,我们可以按照以下框架进行知识点的总结和归纳。

【总体概括】首先,在开始总结历史高考知识点之前,我们需要对历史学科进行总体概括。

历史学科涉及的内容广泛,涵盖了人类社会的各个方面,比如政治、经济、文化、社会等。

在高考中,我们需要重点关注中国历史的发展脉络、重大历史事件及其背后的原因和影响。

同时,我们还需要了解一些世界历史的基本知识,以便更好地理解国际关系和中国与外部世界的互动。

【中国古代史】中国古代史可以说是历史学科中最长的一个部分,它囊括了从夏朝到清朝的五千多年历史。

在备考历史高考时,我们需要重点关注以下几个方面的内容:中国的初期社会、奴隶社会和封建社会的演变过程,包括主要王朝的兴衰、帝国的建立与崩溃;同时还需要关注中国的外交政策和对外战争,比如与蛮夷的战争、丝绸之路的开辟等。

此外,还应熟悉中国的文化传统,包括儒家思想、道家思想和佛教的传入。

【近现代史】与中国古代史相比,近现代史相对内容较为简短,但却是非常重要的一个部分。

我们在备考历史时要重点关注以下内容:近代西方列强对中国的侵略与中国的反侵略运动,包括鸦片战争、太平天国运动和义和团运动等;以及中国近代的政治运动,如戊戌变法、辛亥革命等。

此外,还要熟悉中国共产党的兴起和中国新民主主义革命的过程,以及改革开放和现代化建设的历史进程。

【世界史】除了中国的历史外,了解世界历史也是备考历史科目的一项重要内容。

我们需要了解世界历史上的重要事件、人物和思想,包括古代希腊和古罗马文明的兴起与衰落,欧洲中世纪的封建制度与十字军东征,以及近代资本主义与社会主义的兴起与对抗。

同时,了解世界各个地区的历史发展也是必要的,比如亚洲的阿育王、伊斯兰教和东南亚的海上丝绸之路等。

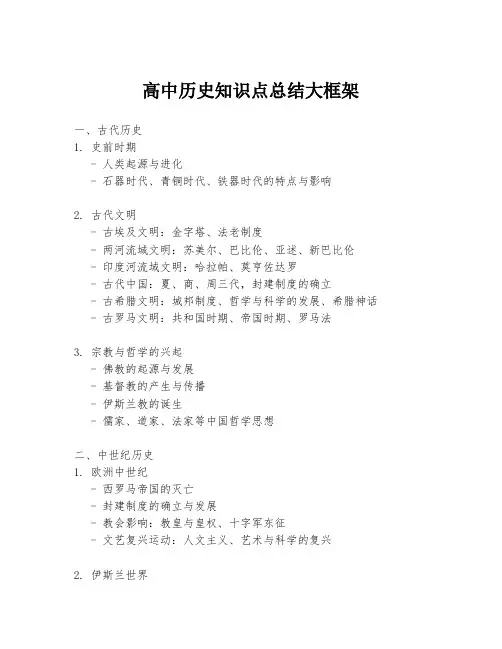

高中历史知识点总结大框架一、古代历史1. 史前时期- 人类起源与进化- 石器时代、青铜时代、铁器时代的特点与影响2. 古代文明- 古埃及文明:金字塔、法老制度- 两河流域文明:苏美尔、巴比伦、亚述、新巴比伦- 印度河流域文明:哈拉帕、莫亨佐达罗- 古代中国:夏、商、周三代,封建制度的确立- 古希腊文明:城邦制度、哲学与科学的发展、希腊神话 - 古罗马文明:共和国时期、帝国时期、罗马法3. 宗教与哲学的兴起- 佛教的起源与发展- 基督教的产生与传播- 伊斯兰教的诞生- 儒家、道家、法家等中国哲学思想二、中世纪历史1. 欧洲中世纪- 西罗马帝国的灭亡- 封建制度的确立与发展- 教会影响:教皇与皇权、十字军东征- 文艺复兴运动:人文主义、艺术与科学的复兴2. 伊斯兰世界- 阿拉伯帝国的扩张- 伊斯兰文化与科学的发展- 奥斯曼帝国的兴起与衰落3. 亚洲其他地区- 中国的唐、宋、元、明、清五代- 日本的平安时代、幕府统治- 印度的德里苏丹国、莫卧儿帝国4. 地理大发现与殖民扩张- 欧洲探险家的航海发现- 欧洲对美洲、非洲、亚洲的殖民活动- 殖民地的影响与后果三、近现代史1. 欧洲近代化- 文艺复兴后期的科学革命- 宗教改革:路德、加尔文等- 启蒙运动:伏尔泰、卢梭等人的思想- 工业革命:英国、法国、德国的工业化进程2. 亚洲的近代变革- 中国的洋务运动、辛亥革命- 日本的明治维新- 印度的民族独立运动3. 世界大战与国际关系- 第一次世界大战的爆发与结果- 凡尔赛体系与国际联盟的建立- 第二次世界大战的起因、过程与影响- 冷战时期的美苏对峙与国际政治格局4. 殖民地解放与民族国家建立- 亚洲、非洲的民族独立运动- 殖民体系的解体- 新兴民族国家的政治与经济发展四、当代史1. 全球化与国际合作- 经济全球化的趋势与影响- 国际组织的作用:联合国、世界银行、WTO等- 全球环境问题与可持续发展2. 信息时代与科技发展- 互联网的兴起与影响- 生物技术、新材料、能源科技的进步- 科技对社会经济的影响3. 当代国际冲突与和平- 冷战后的新国际关系格局- 地区冲突与恐怖主义问题- 和平发展与国际合作的重要性4. 社会文化变迁- 社会运动:民权、女权、环保等- 文化多元化与交流- 教育与知识经济的发展结语高中历史课程旨在通过对不同历史时期的学习,使学生了解人类社会的发展脉络,认识历史事件的内在联系,理解不同文明之间的互动与影响。

一、中国古代史通史结构(一)总特征:(1840年以前)政治:奴隶社会的分封制和宗法制;封建社会的专制主义中央集权制度;经济:小农经济占统治地位;手工业、商业发达;资本主义萌芽产生并缓慢发展(二)中国古代史核心知识突破1、专制主义中央集权制度的演变历程2、中国古代三大地方行政制度比较二、中国近代史通史结构时间范围:1840年鸦片战争~1949年新中国成立前,半殖民地半封建社会,是中国资产阶级民主革命从兴起到胜利的历史,共近110年。

【阶段划分:旧民主主义革命时期(1840-1919年);新民主主义革命时期(1919-1949)】中国近代化:晚清时期,中国历史进入了一个新的社会转型时期。

一方面,西方列强逐步侵华,使中国社会不断地半殖民地化;另一方面,中华民族不屈求索,中国发展艰难地步入近代化(亦即现代化)。

具体表现:①政治上:一是列强发动侵华战争,中国陷入灾难深渊;二是中国奋起抗争求索,帝制受到致命冲击。

(法制化、民主化);②经济上:一是小农经济开始解体,中国卷入世界市场;二是近代工业蹒跚起步,民族资本艰难成长。

(工业化、市场化);③思想文化上:西学东中国近代史核心知识突破(一)、近代与列强签订不平等条约整理1、中英《南京条约》(1842年)及其附件(1843年)。

——鸦片战争(1840—1842)主要内容危害是中国沦为半殖民地半封建社会的开端。

中国社会的主要矛盾:由地主阶级与农民阶级矛盾,开始转化为外国资本主义与中华民族的矛盾(最主要的矛盾),封建主义与人民大众的矛盾。

革命任务发生了变化:中国人民从此肩负起反对外国资本主义和本国封建统治的双重革命任务。

中国进入了旧民主主义革命时期。

2、中日《马关条约》(1895年)——中日甲午战争(1894—1895)主要内容危害《马关条约》反映了帝国主义资本输出,分割世界的侵略要求(侵华方式转变)。

列强掀起瓜分中国的狂潮。

中国社会半殖民地化的程度大大加深了。

(二)、近代中国经济结构的变动1、变动的原因:2、变动的表现:变动一:变动二:变动三:变动四:3、变动的趋势:4、写出右图所代表的经济形态A: B: C: D: E:5、变动的影响:(三)中国民族资本主义的产生和曲折发展的历程特征时间原因影响19世纪六七十年代经济结构变化;阶级结构变化;早期维新思想甲午战争后民资登舞台;(戊戌变法、辛亥革命) 中国的近代化由器物层面开始提升到制度层面1912—1919(一战期间)(纺织业和面粉业发展快) 促进了资、无产阶级力量的壮大,为中国新民主主义革命的发展奠定了基础。

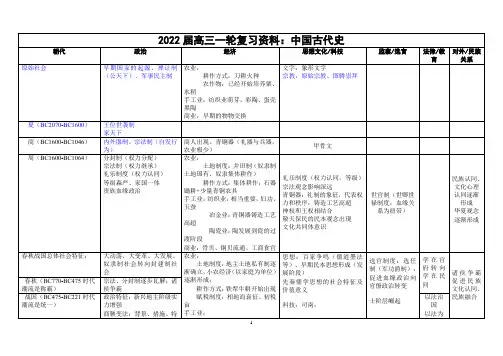

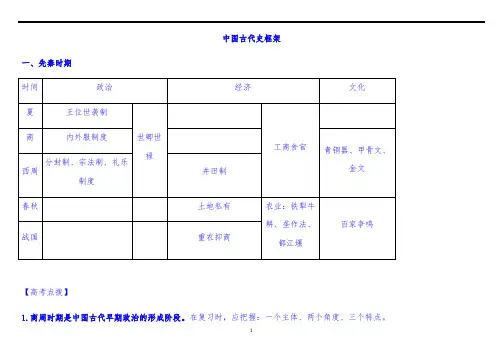

中国古代史框架一、先秦时期【高考点拨】1.商周时期是中国古代早期政治的形成阶段。

在复习时,应把握:一个主体、两个角度、三个特点。

一个主体:分封制与宗法制的结合构成中国古代早期政治制度的主体。

两个角度:纵向认识中国古代早期政治制度对中国社会发展产生的影响;横向对比古希腊罗马政治制度,认识世界文明的多样性。

三个特点:一是以血缘关系为纽带形成的国家政治结构;二是最高执政集团尚未形成高度集中的权力;三是这一时期的政治制度具有相对的延续性(继承性)和稳定性。

2.春秋战国时期社会大变革,重点把握“变”夏商周——春秋战国农业:土地归国家所有,在田间集体耕作——土地私有制确立,铁犁牛耕,水利事业发展,促进粮食的单产提高手工业:由官府垄断,“工商食官”;春秋战国时期继续发展商业:“工商食官”——官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高,各地出现许多商品市场、商铺和金属货币;战国商鞅“重农抑商”政策政治:由贵族政治——官僚政治、君主专制主义中央集权制度(选拔、任命、考核官吏制度的变化)文化:由贵族垄断教育——孔子开创私学,促进教育平民化鬼神:神权与王权相结合——孔子:敬而远之,关注人类社会实际问题;荀子:制天命而用之;老子:世间万物本原是“道”,顺应自然阶层:“士”阶层活跃,自耕农产生,新兴地主阶级产生矛盾:奴隶与奴隶主——农民与地主3.土地制度的演变(土地制度的演变包括土地所有制度和经营制度两大内容)A.原始社会:土地归氏族公社所有。

公社成员集体耕种,平均分配劳动产品.B.奴隶社会:井田制实质;一切土地归属于国王(1)起源于商朝,盛行于西周,瓦解于春秋。

(2)一切土地属周王所有。

国王把土地分赐给诸侯,诸侯分赐给卿大夫。

受田者对土地有权世代使用,无权转让和买卖。

需要向周王缴纳贡赋。

诸侯、卿大夫强迫奴隶和庶民集体耕种。

(3)春秋时期,随着铁器和牛耕的使用,私田大量开垦,私田主人不向国君交纳赋税,加之战争频繁,井田上耕作的劳动力减少,井田制趋于瓦解。

2018高考历史知识框架1、农业:原始农业发展,经历了火耕、耜耕,青铜农具等几个发展阶段;土地制度由氏族土地公有发展为奴隶制土地国有制(西周井田制最为典型)。

2、手工业:养蚕缫丝世界最早,商代出现斜纹提花织物;商周青铜冶铸繁荣,司母戊鼎最为著名;商朝发明原始瓷器。

3、商业:商朝人以善于经商著称。

1、农业:春秋时期井田制瓦解,封建土地私有制出现,战国得到确立;铁犁牛耕春秋出现、战国推广;以精耕细作、小农经济为特征的传统农业出现。

2、手工业:春秋晚期出现钢剑,战国铁农具推广;丝织品品种多、产量大、质量高。

3、商业:打破官府控制,涌现大商人,春秋末的范蠡被后世尊为商人祖师;商业发展促进城市繁荣,各主要诸侯国都城成为繁华商业城市。

1、夏朝是中国最早的奴隶制国家,始创王位世袭制;商朝奴隶制中央、地方国家机构趋于完备。

2、西周创立宗法制,是和分封制互为表里的政治制度。

3、夏商周三代早期政治制度带有血缘宗族和神权色彩。

1、春秋前594年鲁国初税亩促进井田制瓦解和封建土地所有制形成。

2、战国时期各诸侯国变法运动持续数百年,秦国商鞅变法最为深刻,封建制度得以确立。

3、春秋战国时期各国的改革和变法,改变了三代的中央和地方行政制度,中央集权制开始形成。

1、思想:百家争鸣是中国史上第一次思想解放运动,为传统文化体系奠基;孔、孟、荀使儒家成蔚然大宗。

2、文艺:春秋时的《诗经》是成熟诗歌形成的标志,战国屈原的《离骚》是中国古代史上最长的抒情诗;战国绘画从萌芽走向成熟。

3、科学:出现算筹计数法、赤道坐标与《天文》、有性杂交、《黄帝内经》、楼船等成就。

古代希腊的农耕经济和航海、殖民活动发达。

雅典城邦工商业奴隶制经济高度发展,为其奴隶制文明的高度发展奠定物质基础。

1、罗马法的起源。

①前6世纪末共和国初期,罗马只有习惯法,没有成文法;②前五世纪中期颁布的《十二铜表法》,标志着罗马成文法的诞生,它在一定程度上限制了贵族特权、保护了平民的利益;③前3世纪中期以后,在对外扩张的过程中,公民法逐渐演变成为普遍适用于罗马统治范围内一切自由民的法律即万民法。

高中历史知识框架高中历史知识框架高中历史课程是培养学生历史意识和历史思维的重要环节,全面了解历史知识框架对学习历史有很大帮助。

以下是高中历史知识框架的一些重点内容。

1. 中国古代文明中国是世界上最古老的文明之一,其文明起源于黄河流域。

在这个部分,学生应该了解中国古代帝国的兴起和发展,重点关注夏、商、周和秦朝等朝代。

他们需要学习这些朝代的政治、经济和社会制度,以及各种思想流派如儒家、道家和法家的基础知识。

2. 世界古代文明学生需要对世界上其他古代文明有一定了解。

这些包括古埃及、古印度、古希腊和古罗马等重要文明。

学生应该学习这些文明的政治、经济和社会制度,以及它们对全球历史的影响。

3. 中国古代的科技和文化成就中国古代有许多重要的科技和文化成就,如造纸术、指南针、火药和印刷术等。

学生需要学习这些发明和发现对中国和世界历史的重要性。

此外,学生还需要学习中国的文化传统,包括诗歌、绘画和戏剧等艺术形式。

4. 欧洲中世纪和文艺复兴时期学生需要学习欧洲中世纪的政治、经济和社会制度,特别关注封建主义、教会的权势和十字军东征。

在文艺复兴时期,学生应该了解人文主义运动对欧洲文化和世界历史的影响。

5. 近代时期的欧洲探索和帝国主义学生需要学习欧洲大发现时期的发生和原因,以及帝国主义的兴起和影响。

他们应该了解西班牙和葡萄牙的探险家如哥伦布和麦哲伦等的历史事件。

6. 中国现代化的进程学生需要学习中国近代历史中的一些重要事件,如鸦片战争、洋务运动和辛亥革命等。

他们应该了解这些事件对中国现代化进程的影响,包括近代化运动中的各种思潮和政治运动。

7. 两次世界大战学生需要学习第一次和第二次世界大战的原因和结果,以及这些战争对全球历史的重要性。

特别关注纳粹德国和苏联的历史事件。

8. 冷战和冷战后的全球历史学生需要了解冷战时期的政治、经济和军事对抗,以及全球化进程和后冷战时期的历史事件。

通过学习以上的高中历史知识框架,学生可以全面了解中国和世界历史的发展和演变。

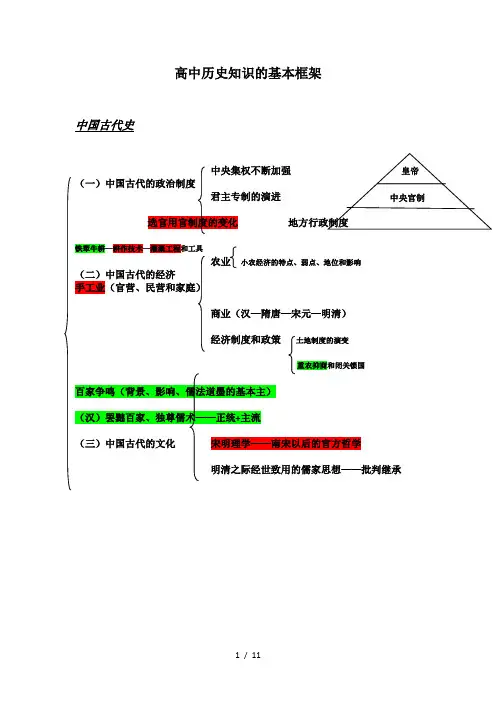

高考历史:历史专题知识框架专题一:古代中国的政治制度本专题主要讲述我国古代政治制度的演变,可分为两大阶段:夏商周时期的早期政治制度(课本第1课);秦朝以来的中央集权制度的确立、演进和强化(课本第2、3、4课)。

中央集权制度构成有三个部分:皇帝制度、中央行政制度、地方行政制度,该制度下包含二大基本矛盾:皇权与相权的矛盾;中央与地方的矛盾。

概括掌握中央集权制度发展的历程。

在掌握上述史实的基础上概括和理解中央集权制度发展的两大趋势(特点):相权日益分散削弱,君权日益加强;地方权力日益分散削弱,中央权力日益加强。

专题二:近代中国维护国家主权的斗争和专题三近代中国的民主革命中国近代史的基本线索可概括为“两个过程”:即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程(屈辱史),同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义,探索救国救民道路的过程(抗争史和探索史)。

本专题主要涉及:列强侵略与中国沦为半殖民地的过程(屈辱史)、近代中国人民维护国家主权的斗争(抗争史)二个方面的内容。

而探索史主要在专题三中讲。

专题三:近代中国的民主革命近代民主革命是实现近代民主政治的主要途径之一,由于各国生产力水平、社会性质的不同,因此民主革命的内涵也有很大的不同,近代中国的民主革命,指寻求民族独立(反侵略)和社会进步(反封建)而进行的斗争。

近代中国的民主革命,以五四运动为界,分为旧民主主义革命和新民主主义革命两个阶段,本专题主要涉及农民阶级领导太平天国运动;资产阶级领导的辛亥革命;无产阶级领导的新民主主义革命。

专题四:近代中国的政治建设与祖国统一本专题涉及两条主线:中国民主政治建设的曲折发展和实现祖国统一而不懈努力的奋斗历程。

第一、第二课反映的是现代中国民主政治建设的基本线索。

包含三个阶段:(1)建国初期民主政治的起步。

新中国的成立,为现代中国的政治建设与发展奠定了政治基础。

中国人民政治协商会议通过了《共同纲领》,一届人大通过了《中华人民共和国宪法》,从而逐步确立了国家的三大根本政治制度,即人民代表大会制度、中共领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,它们共同构成了中国民主政治的核心内容。