医院胃脘痛(慢性胃炎中医优化诊疗方案

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:5

胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有胃脘部胀满、胀闷、嗳气、吐酸、纳呆、胁胀腹胀等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见,常反复发作。

2.西医诊断标准:参照“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006,上海)。

慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食减少,或伴有烧心泛酸等。

症状缺乏特异性,确诊依赖于胃镜及内镜下病理。

(1)内镜诊断浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、黏膜粗糙不平、出血点或出血斑、黏膜水肿或渗出。

萎缩性胃炎:内镜下可见黏膜红白相间、以白为主、黏膜皱襞变平甚至消失、黏膜血管显露、黏膜呈颗粒状或结节样。

如伴有胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等。

(2)病理诊断根据需要可取2~5块活检组织,内镜医师应向病理科提供取材的部位、内镜检查结果和简要病史。

病理医师应报告每一块活检标本的组织学变化,对Hp、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生和异型增生应予以分级。

慢性胃炎活检显示有固有腺体的萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎,不必考虑活检标本的萎缩块数与程度,临床医师可结合病理结果和内镜所见,做出病变范围与程度的判断。

(二)证候诊断参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

1.肝胃气滞证:胃脘胀满或胀痛,胁肋胀痛,症状因情绪因素诱发或加重,嗳气频作,胸闷不舒,舌苔薄白,脉弦。

2.肝胃郁热证:胃脘饥嘈不适或灼痛,心烦易怒,嘈杂反酸,口干口苦,大便干燥,舌质红苔黄,脉弦或弦数。

南丹县中医医院内1科胃脘痛病(慢性胃炎)中医诊疗方案2017年版一、定义:胃脘痛,又称为胃痛,是由于外感邪气、内伤饮食情志、脏腑功能失调等导致气机郁滞,胃失所养,以上腹胃脘部近歧骨处疼痛为主症的病证。

西医学的急、慢性胃炎,消化性溃疡,胃神经症、胃癌,以及部分肝、胆、胰疾病,见有胃脘部位疼痛者,可参考本病辨证论治。

.....。

文档交流二、诊断要点:胃脘部疼痛,常伴有食欲不振,痞闷或胀满,恶心呕吐,吞酸嘈杂等。

发病常与情志不遂、饮食不节、劳累、受寒等因素有关。

起病或急或缓,常有反复发作的病史.上消化道X线钡餐透视、电子胃镜及病理组织学检查等,可见胃、十二指肠粘膜炎症、溃疡等病变。

1、西医症状、体征:(1)主要症状:该病的症状无特异性,最常见的临床表现是上腹痛与饱胀,疼痛无明显节律性,通常进食后较重,空腹时较轻,兼有嗳气、反酸、恶心、早饱、上腹部不适或烧灼感较为常见。

部分患者可出现食欲不振、乏力、消瘦及头晕症状,慢性萎缩性胃炎患者可见舌炎、恶性贫血等症状。

...。

.。

文档交流(2)体征:体征多不明显,少数患者可出现上腹轻压痛,此外无特殊体征。

2、实验室相关检查:(1)钡餐造影对胃内器质性病变的性质可作出初步判断.(2)电子胃镜一般可以判断病变性质,胃黏膜活检对诊断有决定意义。

(3)胃液分析、胃电图等检查,也有助于诊断。

三、鉴别诊断:1、胃痞:与胃痛部位同在心下,但胃痞是指心下痞塞,胸膈满闷,触之无形,按之不痛的病证。

胃痛以痛为主,胃痞以满为患,且病及胸膈,不难区别。

.文档交流2、真心痛:心居胸中,其痛常及心下,出现胃痛的表现,典型真心痛为当胸而痛,其痛多刺痛、剧痛,且痛引肩背,常有气短、汗出等,病情较急。

中老年人既往无胃痛病史,而突发胃脘部位疼痛者,当注意真心痛的发生。

胃病部位在胃脘,病势不急,多为隐痛胀痛等,常有反复发作病史。

X线、胃镜、心电图及生化检查有助鉴别。

.。

.。

文档交流3、胁痛:肝气犯胃所致的胃痛常攻撑连胁,应与胁痛鉴别。

胃脘痛(慢性胃炎)中医临床路径实施方案路径说明:本路径适合于西医诊断为慢性浅表性胃炎、慢性萎缩性胃炎的患者。

一、胃脘痛(慢性胃炎)中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为胃脘痛(TCD 编码:BNP010)。

西医诊断:第一诊断为慢性胃炎(ICD-10 编码:K29.502)。

(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

(2)西医诊断标准:参照“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006)。

2.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案”。

胃脘痛(慢性胃炎)临床常见证候:肝气犯胃证(肝胃气滞证)脾胃湿热证脾胃虚弱(寒)证胃阴不足证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案”、“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”及“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)。

1.诊断明确,第一诊断为胃脘痛(慢性胃炎)。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤28 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合胃脘痛(TCD 编码:BNP010)、慢性胃炎(ICD-10:K29.502)的患者。

2.伴有其他疾病,但住院期间既不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

3.合并重度胃黏膜异型增生者,不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

注意证候的动态变化。

(七)入院检查项目1.必需的检查项目(1)血常规+血型、尿常规、便常规+潜血(2)感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒)(3)肝功能、肾功能、电解质、血糖(4)凝血四项(5)心电图、胸部X 线片(6)腹部超声(7)胃镜及病理组织学检查(8)幽门螺旋杆菌检查2.可选择的检查项目:根据病情需要而定,如胃泌素、胃壁细胞抗体、胃蛋白酶原;上消化道气钡双重造影;血清肿瘤标志物、血沉;缺铁贫血6 项、血清叶酸+维生素B12;胃动力检查;心肌酶等。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 医院胃脘痛(慢性胃炎)中医优化诊疗方案胃脘痛(慢性胃炎)中医优化诊疗方案一、病名:胃痛是由于胃气阻滞,胃络瘀阻,胃失所养,不通则痛导致的以上腹胃脘部发生疼痛为主症的一种脾胃肠病证。

胃痛,又称胃脘痛。

本病在脾胃肠病证中最为多见,人群中发病率较高,中药治疗效果颇佳。

二、诊断(一)疾病诊断 1.中医诊断标准:参照慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见(中华中医药学会脾胃病分会)、慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见(中华中医药学会脾胃病分会, 2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2019 年)》。

主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有胃脘部胀满、胀闷、嗳气、吐酸、纳呆、胁胀腹胀等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见,常反复发作。

2.西医诊断标准:参照中国慢性胃炎共识意见(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议, 2006,上海)。

慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食1/ 8减少,或伴有烧心泛酸等。

症状缺乏特异性,确诊依赖于胃镜及内镜下病理。

(1)内镜诊断浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、黏膜粗糙不平、出血点或出血斑、黏膜水肿或渗出。

萎缩性胃炎:内镜下可见黏膜红白相间、以白为主、黏膜皱襞变平甚至消失、黏膜血管显露、黏膜呈颗粒状或结节样。

如伴有胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等。

(2)病理诊断根据需要可取 2~5 块活检组织,内镜医师应向病理科提供取材的部位、内镜检查结果和简要病史。

病理医师应报告每一块活检标本的组织学变化,对 Hp、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生和异型增生应予以分级。

胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案【病名】中医病名:胃脘痛西医病名:慢性胃炎慢性胃炎指多种病因引起的胃粘膜的慢性炎症或萎缩性病变,临床上十分常见,约占接受胃镜检查病人的80%~90%,随年龄增长萎缩性病变的发生率逐渐增高。

2006年上海慢性胃炎共识意见建议将内镜下慢性胃炎分为“慢性非萎缩性(浅表性)胃炎、慢性萎缩性胃炎、特殊类型胃炎”三大类。

【诊断】(一)中医诊断标准:以胃痛为主症者,辨病胃脘痛。

1.胃脘部疼痛,常伴有食欲不振,痞闷或胀满,恶心呕吐,吞酸嘈杂等。

2.发病常与情志不遂、饮食不节、劳累、受寒等因素。

3.起病或急或缓,常有反复发作的病史。

4.上消化道钡餐、胃镜等检查有助诊断。

(二)西医诊断标准:1.临床表现:大多数病人常无症状或有程度不等的消化不良症状如腹隐痛、食欲减退、餐后饱胀、反酸、恶心等。

严重萎缩性胃炎患者可有贫血、消瘦、舌炎、腹泻等。

2.体征:无特异性诊断体征,可有中上腹压痛。

3.实验室检查:1)主要实验室检查为胃镜检查:非萎缩性胃炎内镜下表现为红斑点状、片状、条状,黏膜粗糙不平,出血点斑,黏膜水肿、渗出等;萎缩性胃炎内镜下可见黏膜红白相间,以白为主,皱褶变平甚至消失,黏膜血管显露,以及黏膜呈颗粒或结节状等,组织病理学检查显示黏膜固有腺体减少。

2)HP检查:14C呼气试验可明确是否有HP感染。

【治疗方案】(一)中医辨病论治1.脾胃虚寒证:主症:胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,空腹痛甚,得食则缓,劳累或受凉后发作或加重,泛吐清水,神疲纳呆,四肢不温,便溏,舌淡苔白,脉虚弱。

治法:温中健脾,和胃止痛。

基本方:黄芪建中汤加减。

黄芪10g 党参10g 桂枝5g 白芍10g甘草5g 白及10g 大贝10g2.胃阴亏虚证:主症:胃脘隐隐作痛,饥不欲食,口燥咽干,五心烦热,消瘦乏力,口渴思饮,大便干结,舌红少津,脉细数。

治法:滋阴益胃,和中止痛。

基本方:一贯煎合芍药甘草汤。

沙参10g 麦冬10g 生地6g 枸杞子10g当归10g 川楝子6g 芍药10g 甘草5g加减:气滞者,加佛手、代代花、香椽皮;胃痛较盛加延胡索,大便干结,加火麻仁、郁李仁。

胃脘痛(慢性胃炎)中医诊疗方案一、病名:中医病名:胃脘痛 TCD编码:BNP010西医病名:慢性胃炎 ICD-10编码:K29.502二、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:胃脘痛(TCD编码:BNP010)诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则》(2002年)主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有脘胀、嗳气、呕恶、纳呆、吐酸等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见。

常反复发作。

2.西医诊断标准:慢性胃炎(ICD编码:K29.502)诊断标准:参照“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006,上海)。

慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食减少,或伴有烧心泛酸等。

症状缺乏特异性,确诊需依赖内镜检查及病理。

(1)内镜诊断:慢性浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、粘膜粗糙不平、出血点或出血斑、粘膜水肿或渗出。

慢性萎缩性胃炎:粘膜下可见粘膜红白相间,以白为主,粘膜皱襞变平甚至消失、粘膜血管显露、粘膜呈颗粒状或结节状。

如伴有胆汁反流、糜烂、粘膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、粘膜内出血等。

(2)病理诊断根据需要可取2-5块活检组织,病理对HP、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生和异型增生应分级。

慢性胃炎根据活检显示有固有腺的萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎,不必考虑活检标本的萎缩块数与程度,临床医师可结合病理结果和内镜所见,做出病变范围与程度的判断。

(二)证侯诊断:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳),结合我科临床实践拟定。

主证型:1.脾胃虚弱证:(1)脾胃气虚:胃痛隐隐,绵绵不休,或有空腹痛甚,得食则缓,劳累后发作或加重,脘胀,神疲纳呆,便溏,舌淡苔白,脉虚弱。

4.3胃脘痛(慢性胃炎)中医诊疗方案河北省中医院脾胃病科胃脘痛(慢性胃炎)中医诊疗方案2010年慢性胃炎(chronic gastritis,K29.502)是指不同病因引起的胃黏膜的慢性炎症,属中医“胃痞病”(BNP020)、“胃脘痛病(BNP010)”的范畴。

一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》制定。

(2)西医诊断标准:参考“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006)(二)证候诊断胃脘痛证候中以湿浊中阻证最多,其次为胃气壅滞证。

各证型排列顺序从高到低为:湿浊中阻证、胃气壅滞证、浊毒内蕴证、胃阴亏虚证、胃络瘀阻证、脾胃虚弱证。

二、中医治疗方案(一)辨证选择口服中药汤剂、中成药及中药注射液。

1、胃气壅滞症状:胃脘胀闷不适或伴有隐痛,或疼痛较甚,走窜不定,嗳气频作,嗳气后胀痛减轻,大便秘结,舌淡红,苔薄白或黄,脉弦。

治法:理气和胃方药:调胃1号方香附20g 木香6g 枳实15g 川朴12g柴胡12g 黄芩6g临证加减运用:胃脘胀闷较甚者加槟榔、炒莱菔子;疼痛明显者加元胡、川楝子理气止痛;嗳气明显者加石菖蒲、郁金使胃气得降,清阳乃升;恶心欲吐者加苏叶、黄连辛开苦降,宽中和胃;兼有食积者加鸡内金、焦三仙消积化滞。

胃黏膜充血水肿加地榆、仙鹤草;有出血点者加三七粉冲服。

中成药:芍地和胃颗粒(本院制剂)或气滞胃痛冲剂中药注射液:2、湿浊中阻症状:胃脘堵闷,胸满,口中粘腻无味,恶心,纳呆,大便溏或粘腻不爽,肢体困重,舌暗红,苔黄腻,脉濡或滑。

治法:祛湿化浊方药:调胃2号方茯苓15g 白术12g 石菖蒲20g 郁金12g茵陈15g 白蔻仁6g临证加减运用:湿邪有化热之势者加蒲公英、黄连清热解毒;气逆不降,嗳气频者加苏梗、枳实理气降逆;纳呆者加佩兰、炒谷芽、炒麦芽、鸡内金化湿开胃;恶心欲吐者加半夏、苏叶化浊降逆止呕;脾胃虚弱者加党参、砂仁健脾和中。

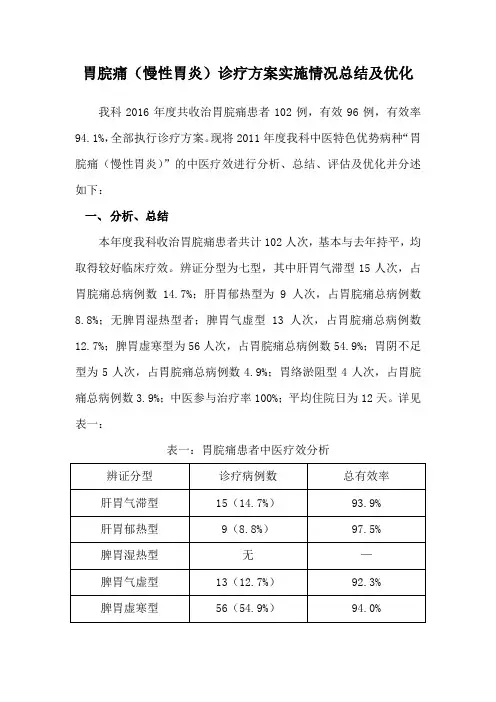

胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案实施情况总结及优化我科2016年度共收治胃脘痛患者102例,有效96例,有效率94.1%,全部执行诊疗方案。

现将2011年度我科中医特色优势病种“胃脘痛(慢性胃炎)”的中医疗效进行分析、总结、评估及优化并分述如下:一、分析、总结本年度我科收治胃脘痛患者共计102人次,基本与去年持平,均取得较好临床疗效。

辨证分型为七型,其中肝胃气滞型15人次,占胃脘痛总病例数14.7%;肝胃郁热型为9人次,占胃脘痛总病例数8.8%;无脾胃湿热型者;脾胃气虚型13人次,占胃脘痛总病例数12.7%;脾胃虚寒型为56人次,占胃脘痛总病例数54.9%;胃阴不足型为5人次,占胃脘痛总病例数4.9%;胃络淤阻型4人次,占胃脘痛总病例数3.9%;中医参与治疗率100%;平均住院日为12天。

详见表一:表一:胃脘痛患者中医疗效分析入院患者均以我科的胃脘痛诊疗方案为指导,在胃痛病的各个阶段进行中医药干预治疗。

胃痛是指上腹胃脘部近心窝处经常发生疼痛的病症,其病因有情志失调、饮食不节、寒邪客胃、体虚久病等,主要病机为胃气郁滞,不通则痛。

临床辨证有寒、实、虚、热,在气在血之分。

胃痛的治疗原则为和胃理气止痛。

实证以祛邪为急,虚证以扶正为先。

二、评估:在我科收治的患者中,辨证分型以脾胃虚寒型为主,综合采用中药口服,同时给予我科中医特色诊疗拔罐治疗,疗效确切,一般疗程在两周左右,配合西药治疗者疗效尤佳,尤其对缓解胃脘痉痛疗效显著,同时,对患者进行持续健康宣教,深化患者对胃脘痛的认识,患者受益颇深。

总之,本科的中医优势病种“胃脘痛”以口服中药及特色中医治疗为主,治疗方案简单,费用低廉、疗效肯定,深受患者好评。

三、优化策略:胃脘痛在采用中药同时采用西药治疗,在改善症状方面,优势明显。

如腹胀明显可加用促胃动力药,如吗丁啉等。

故下一步应着力发挥自身优势和特色,提高疗效,深入研究,中西药并重应用。

另外,加强科内医生业务培训,提高患者依从性亦是以后的工作重心。

4.3胃脘痛(慢性胃炎)中医诊疗方案河北省中医院脾胃病科胃脘痛(慢性胃炎)中医诊疗方案2010年慢性胃炎(chronic gastritis,K29.502)是指不同病因引起的胃黏膜的慢性炎症,属中医“胃痞病”(BNP020)、“胃脘痛病(BNP010)”的范畴。

一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》制定。

(2)西医诊断标准:参考“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006)(二)证候诊断胃脘痛证候中以湿浊中阻证最多,其次为胃气壅滞证。

各证型排列顺序从高到低为:湿浊中阻证、胃气壅滞证、浊毒内蕴证、胃阴亏虚证、胃络瘀阻证、脾胃虚弱证。

二、中医治疗方案(一)辨证选择口服中药汤剂、中成药及中药注射液。

1、胃气壅滞症状:胃脘胀闷不适或伴有隐痛,或疼痛较甚,走窜不定,嗳气频作,嗳气后胀痛减轻,大便秘结,舌淡红,苔薄白或黄,脉弦。

治法:理气和胃方药:调胃1号方香附20g 木香6g 枳实15g 川朴12g柴胡12g 黄芩6g临证加减运用:胃脘胀闷较甚者加槟榔、炒莱菔子;疼痛明显者加元胡、川楝子理气止痛;嗳气明显者加石菖蒲、郁金使胃气得降,清阳乃升;恶心欲吐者加苏叶、黄连辛开苦降,宽中和胃;兼有食积者加鸡内金、焦三仙消积化滞。

胃黏膜充血水肿加地榆、仙鹤草;有出血点者加三七粉冲服。

中成药:芍地和胃颗粒(本院制剂)或气滞胃痛冲剂中药注射液:2、湿浊中阻症状:胃脘堵闷,胸满,口中粘腻无味,恶心,纳呆,大便溏或粘腻不爽,肢体困重,舌暗红,苔黄腻,脉濡或滑。

治法:祛湿化浊方药:调胃2号方茯苓15g 白术12g 石菖蒲20g 郁金12g茵陈15g 白蔻仁6g临证加减运用:湿邪有化热之势者加蒲公英、黄连清热解毒;气逆不降,嗳气频者加苏梗、枳实理气降逆;纳呆者加佩兰、炒谷芽、炒麦芽、鸡内金化湿开胃;恶心欲吐者加半夏、苏叶化浊降逆止呕;脾胃虚弱者加党参、砂仁健脾和中。

胃脘痛(慢性胃炎)诊疗规范2013年06月26日厦门市中医医院脾胃病专科一、诊断(一)疾病诊断1.中医诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》制定。

主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有胃脘部胀满、胀闷、嗳气、吐酸、纳呆、胁胀腹胀等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见,常反复发作,难以根治。

2.西医诊断标准:参考“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006,上海)慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食减少,或伴有烧心泛酸等。

症状缺乏特异性,确诊依赖于胃镜及内镜下病理。

(1)内镜诊断浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、黏膜粗糙不平、出血点或出血斑、黏膜水肿或渗出。

萎缩性胃炎:内镜下可见黏膜红白相间、以白为主、黏膜皱襞变平甚至消失、黏膜血管显露、黏膜呈颗粒状或结节样。

如伴有胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等。

(2)病理诊断根据需要可取2~5块活检组织,内镜医师应向病理科提供取材的部位、内镜检查结果和简要病史。

病理医师应报告每一块活检标本的组织学变化,对Hp、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生和异型增生应予以分级。

慢性胃炎活检显示有固有腺体的萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎,不必考虑活检标本的萎缩块数与程度,临床医师可结合病理结果和内镜所见,做出病变范围与程度的判断。

(二)证候诊断参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》制定。

1 . 肝胃气滞证:胃脘胀满或胀痛,胁肋胀痛,症状因情绪因素诱发或加重,嗳气频作,胸闷不舒,舌苔薄白,脉弦。

胃脘痛(慢性胃炎)诊疗方案一、定义胃脘痛以上腹胃脘部近心窝处经常发生头痛为主症。

多因寒热,饮食失调,阴阳气血不足,气滞血瘀等使胃失与降所致、本病相当于西医得急慢性胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、功能性消化不良等病以上腹部疼痛为主要症状者、本诊疗方案适用于慢性胃炎。

二、诊断(一)疾病诊断1。

中医诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》、主要症状:不同程度与性质得胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有胃脘部胀满、胀闷、嗳气、吐酸、纳呆、胁胀腹胀等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见,常反复发作、2.西医诊断标准:参照“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006,上海)、慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食减少,或伴有烧心泛酸等、症状缺乏特异性,确诊依赖于胃镜及内镜下病理。

(1)内镜诊断浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、黏膜粗糙不平、出血点或出血斑、黏膜水肿或渗出、萎缩性胃炎:内镜下可见黏膜红白相间、以白为主、黏膜皱襞变平甚至消失、黏膜血管显露、黏膜呈颗粒状或结节样。

如伴有胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等。

(2)病理诊断根据需要可取2~5块活检组织,内镜医师应向病理科提供取材得部位、内镜检查结果与简要病史、病理医师应报告每一块活检标本得组织学变化,对Hp、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生与异型增生应予以分级。

慢性胃炎活检显示有固有腺体得萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎,不必考虑活检标本得萎缩块数与程度,临床医师可结合病理结果与内镜所见,做出病变范围与程度得判断。

(二)证候诊断参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

胃脘痛(慢性胃炎)中医优化诊疗方案

一、病名:

胃痛是由于胃气阻滞,胃络瘀阻,胃失所养,不通则痛导致的以上腹胃脘部发生疼痛为主症的一种脾胃肠病证。

胃痛,又称胃脘痛。

本病在脾胃肠病证中最为多见,人群中发病率较高,中药治疗效果颇佳。

二、诊断

(一)疾病诊断

1.中医诊断标准:参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会)、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。

次要症状:可兼有胃脘部胀满、胀闷、嗳气、吐酸、纳呆、胁胀腹胀等。

本病可见于任何年龄段,以中老年多见,常反复发作。

2.西医诊断标准:参照“中国慢性胃炎共识意见”(中华医学会消化病学分会全国第二届慢性胃炎共识会议,2006,上海)。

慢性胃炎常见上腹部疼痛,腹胀,早饱,食欲减低,饮食减少,或伴有烧心泛酸等。

症状缺乏特异性,确诊依赖于胃镜及内镜下病理。

(1)内镜诊断

浅表性胃炎:内镜下可见红斑(点状、条状、片状)、黏膜粗糙不平、出血点或出血斑、黏膜水肿或渗出。

萎缩性胃炎:内镜下可见黏膜红白相间、以白为主、黏膜皱襞变平甚至消失、黏膜血管显露、黏膜呈颗粒状或结节样。

如伴有胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等,描述为萎缩性胃炎或浅表性胃炎伴胆汁反流、糜烂、黏膜内出血等。

(2)病理诊断

根据需要可取2~5块活检组织,内镜医师应向病理科提供取材的部位、内镜检查结果和简要病史。

病理医师应报告每一块活检标本的组织学变化,对Hp、慢性炎症、活动性炎症、萎缩、肠上皮化生和异型增生应予以分级。

慢性胃炎活检显示有固有腺体的萎缩,即可诊断为萎缩性胃炎,不必考虑

活检标本的萎缩块数与程度,临床医师可结合病理结果和内镜所见,做出病变范围与程度的判断。

(二)证候诊断

参照“慢性萎缩性胃炎中医诊疗共识意见”、“慢性浅表性胃炎中医诊疗共识意见”(中华中医药学会脾胃病分会,2009,深圳)及《中药新药临床研究指导原则(2002年)》。

1.肝气犯胃证(肝胃气滞证):胃脘胀满或胀痛,胁肋胀痛,症状因情绪因素诱发或加重,嗳气频作,胸闷不舒,舌苔薄白,脉弦。

2.湿热证:脘腹痞满,食少纳呆,口干口苦,身重困倦,小便短黄,恶心欲呕,舌质红,苔黄腻,脉濡或滑。

3.脾胃虚弱证/脾胃虚寒证:胃痛隐隐,绵绵不休,喜温喜按,劳累或受凉后发作或加重,泛吐清水,神疲纳呆,四肢倦怠,手足不温,大便溏薄,舌淡苔白,脉濡。

4.胃阴不足证:胃脘灼热疼痛,胃中嘈杂,似饥而不欲食,口干舌燥,大便干结,舌红少津或有裂纹,苔少或无,脉细或数。

三、治疗方案

(一)辨证选择口服中药和中成药

1.寒邪客胃

治法:温中散寒,理气止痛。

方药:良附丸加味(良姜10克、香附15克、白豆蔻10克、厚朴10克、陈皮10克、木香6克、元胡10克。

苏梗10g)

中成药:小柴胡颗粒

2.肝气犯胃证(肝胃气滞证)

治法:疏肝理气

推荐方药:柴胡疏肝散加减。

选用柴胡、香附、枳壳、白芍、陈皮、佛手、百合、乌药、甘草。

中成药:逍遥颗粒等。

3.胃中蕴热

治法:清胃泻热,和中止痛。

方药:泻心汤合金铃子散。

(黄芩10g、黄连10g、大黄10g、金铃子10g、延胡索10g。

)

中成药:行气袪湿胶囊,双黄莲针。

4.脾胃虚寒证

治法:温中健脾。

推荐方药:黄芪健中汤加减。

选用饴糖、桂枝、芍药、生姜、大枣、黄芪、炙甘草。

中成药:温胃胶囊,参麦针。

艾灸:内关、中腕、足三里。

5.胃阴不足证

治法:养阴益胃,和中止痛。

方药:益胃汤合芍药甘草汤。

(沙参15g、玉竹10g、麦冬15g、生地15g、芍药15g、甘草5g.)

中成药:温胃胶囊,生脉针。

分析总结评估:2012年我科共收治胃阴不足证胃痛病人13例,治愈8例,好转5例,其中兼饮食停滞,可加神曲15g、山楂15g等消食和胃后缓解明显。

(二)针炙治疗

治则:脾胃虚寒、寒邪犯胃者温经散寒止痛,针灸并用,虚补实泻;胃阴不足者养阴清热、益胃止痛,只针不灸,补法或平补平泻;肝气犯胃者疏肝理气、和胃止痛,食积伤胃者消食化积、行气止痛,瘀血,停滞者行气活血、化瘀止痛,均只针不灸,泻法。

选穴:中脘、内关、公孙、足三里。

加减:脾胃虚寒加神阙、气海、脾俞、胃俞,温中散寒;胃阴不足加胃俞、太溪、三阴交、滋阴养胃;寒邪犯胃加神阙、梁丘散寒止痛;饮食停滞加梁门、建里消食导滞;肝气犯胃加期门、太冲疏肝理气;瘀血停滞加膈俞、阿是穴化瘀止痛。

操作:寒邪犯胃和脾胃虚寒者,中脘、气海,神阙、足三里、脾俞、胃俞、阿是穴。

施行一般灸法或隔姜灸(中脘、气海还可施行温针灸),并可加拔火罐,期门、膈俞等穴不可直剌、深刺,以免伤及内脏。

其他腧穴常规针刺,急性胃痛每日1~2次,慢性胃痛每日或隔日1次。

(三)西医治疗

可有针对性选择联合使用西药抗炎、止酸、保护胃粘膜等。

另饮食方面特别注意:饮食规律、少食多餐、软食为主。

(四)其他疗法

本病各种证型均可选足三里、中腕艾灸治疗。

根据病情需要,可选用穴位注射、背腧穴拔罐、中药穴位贴敷、中药TDP

离子导入、胃肠动力治疗仪等疗法。

(五)护理

根据不同证型进行辨证施食、饮食指导、情志调摄及健康教育等。

四、疗效评价

(一)评价标准

主要症状疗效评价

(1)痊愈:症状消失。

(2)显效:症状改善率>80%。

(3)进步:50%<症状改善率<80%。

(4)无效:症状改善率<50%。

(5)恶化:症状改善率负值。

胃脘痛(慢性胃炎)绝大多数预后良好,经过积极治疗可以好转或痊愈。

但部分病人随着病变的发展可发生萎缩性胃炎或肠上皮化生与异型增生,严重的病变可发展为胃癌,应该得到重视,不伴有肠化和异型增生的萎缩性胃炎患者可每1~2年行内镜和病理随访一次:活检有中一重度萎缩或伴有肠化的萎缩性胃炎患者每1年左右随访一次;伴有轻度异型增生并剔除取于癌旁或明显局部病灶者,根据内镜检查和临床情况缩短至每6个月左右随访一次;重度异型增生患者需立即复查胃镜和病理,必要时行手术治疗或内镜下局部治疗。

(二)评价方法

1.入院时的诊断与评价:在入院1——7天内完成,内容包括评价标准的各项内容。

2.治疗过程中的评价:对中医症候学内容进行定期评价,每周1次。

3.出院时的评价:对患者进行“评价标准”中“中医症候学”和“生活质量”进行评价,根据需要和实际情况进行“胃镜、病理组织学”评价。

五、中医临床诊治难题:

目前在诊治胃脘痛方面存在的医疗难点是:

1、诊治胃脘痛需要循证医学的支持,但目前较为混乱,而且何时联合西

药治疗、西药干预的时机、抗焦虑抑郁治疗的人群及中医药手段等均有必要商榷。

2、慢性胃炎常常伴有HP感染,在漫长人生旅途中病情缠绵易反复,患者依从性是一个重要的难题。

六、解决难点问题的思路与措施:

1、是加强全国脾胃界同仁的中医药科研协作攻关,以进一步得到循证医学的支持,我们将积极参加标准临床路径研究,使中医药多靶点取得疗效问题得到有力的证明。

2、是加强学习,并应取得我院脑病科医生的协作支持,针对焦虑——抑郁状态的患者人群采用相应的抗焦虑——抑郁的治疗方法,以获取最佳疗效,缩短疗程。