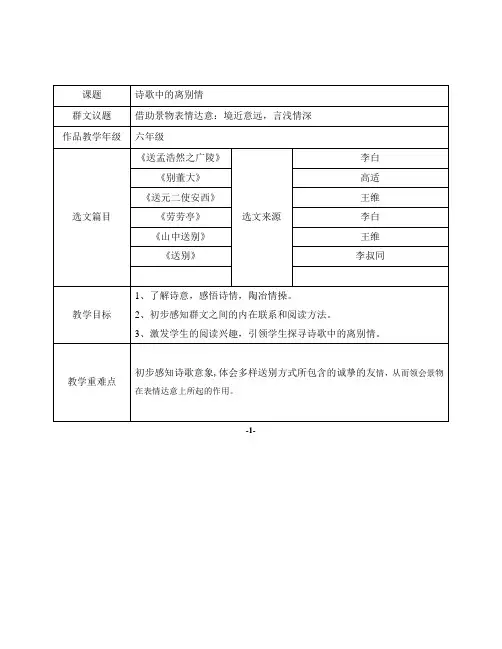

语文人教版五年级下册送别诗群文阅读

- 格式:doc

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:3

![《我爱学语文 送别诗群文阅读》人教部编版 (共10张PPT)[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/326fd492360cba1aa811da63.webp)

-1-

-2-

附选文:

复习:《送孟浩然之广陵》、《别董大》(略)

结合注释理解诗歌:

送元二使①安西

唐王维

渭城朝雨浥yì②轻尘,

客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,

西出阳关无故人。

[注释]

①使:到某地,出使。

②浥::湿润。

唐王维

劳劳亭山中送别唐李白唐王维

天下伤心处,山中相送罢,

劳劳送客亭。

日暮掩⑤柴扉⑥。

春风知③别苦,春草明年绿,

不遣④柳条青。

王孙⑦归不归。

[注释]

③知:理解。

④遣:动词,使,令。

⑤掩:关闭。

⑥柴扉:柴门。

⑦王孙:贵族的子孙,这里指送别的友人。

送别组诗

板块三:学以致用

送别

李叔同

长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落。

一斛hú浊酒尽余欢,今宵别梦寒。

黯然销魂者唯别而已——送别诗组群文阅读教案设计教学内容:送别诗5首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》(李白);送元二使安西》(王维);《别董大》(高适);《《芙蓉楼送辛渐》王昌龄;《送杜十四之江南》(王勃)。

教学目标:1、初步感知诗歌意象,体会送别诗的离别情感。

2、了解古人送别习俗。

3、体会送别的形式多样,感悟送别诗的不同风格,体会送别诗所表达的不同情感。

以诗识人,以人悟诗。

从诗中感知当时的社会风情。

4、挖掘诗歌文化内涵,感受中华文化的传统魅力,培养学生课外主动学习古诗的兴趣。

教学重点:体会送别的形式多样,感悟送别诗的不同风格,体会送别诗所表达的不同情感。

以诗识人,以人悟诗。

从诗中感知当时的社会风情。

教具准备:多媒体课件,古诗打印材料。

教学课时:一课时。

教学年级:六年级教学过程:一、开篇点题,明确教学主题:相见时难别亦难,从古到今,黯然销魂者,唯别而已!几千年来,多少人在离别时刻愁断肠,泪双行,空留遗恨满头霜!因此也留下无数经典的送别诗篇。

如(生齐声诵读下列诗句)梧桐叶上三更雨,叶叶声声是别离.请君试问东流水,别意与之谁短长。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

师:今天,我们要走进几首古代的送别诗里,去感受他们的离愁别恨。

二、了解古人送别习俗。

师:古代交通不便,山高水长,人们一别往往就是数载甚至再难见面,因而古人非常看重离别。

士大夫们,文人墨客们在离别时不仅要备酒饯行,折柳相送,还常常写诗送给远行之客或者留下之人。

那么古人送别有哪些习俗呢?1、师:酒是古代文人的最爱,在送别的场合也少不了它。

例如--王维的——劝君更近一杯酒,生:西出阳关无故人。

师:再如李白:人分千里外,兴在一杯中”。

“相看不忍别,更进手中杯”。

“飞蓬各自远,且尽手中杯”。

2、古人离别相送时还有一种重要的习俗就是“折柳赠别”。

为什么呢?柳留谐音,表达想让离别之人留下之意,同时古人认为柳树能辟邪,折柳希望远行之人,一路平安。

如:王之涣的:杨柳东风树,青青夹御河;近来攀折苦,应为别离多。

送别诗组群文阅读教学设计【导言】送别诗是中国古代文学中一种独特的诗体,通过描述离别的情感和表达对行别者的祝福,展现了古人对于离别的深情思绪。

在文学教学中,教师可以通过设计群文阅读的方式,让学生感受这种独特的审美体验,并培养学生的文学鉴赏能力。

本文将以送别诗组群文阅读教学设计为主题,探讨如何通过这种形式进行教学。

【主体部分】一、引导学生了解送别诗的特点和表现形式1. 通过介绍古代文学中的送别诗篇目,如王之涣的《登鹳雀楼》、陈子昂的《登幽州台歌》等,引起学生对于送别诗的兴趣和好奇心。

2. 分享送别诗的常见表现形式,如写景抒怀、寄托情感、赋予寓意等,并通过例子帮助学生理解。

3. 引导学生区分送别诗和其他诗体的不同之处,培养学生敏锐的文学触觉和思维能力。

二、组织学生进行群文阅读1. 将学生分成小组,每个小组选择一首不同的送别诗进行阅读和分析。

2. 每个小组成员在阅读诗歌时,注意诗歌的意境、抒情手法、用词和句式等方面的独特之处。

3. 小组成员之间展开讨论,分享彼此的理解和感受,引导学生思考诗人在表达离别情感时所运用的具体手法和技巧,并对诗歌中的象征意义进行分析与解读。

三、设计个人或小组成果展示1. 每个小组从所选送别诗中挑选出一两部分进行朗读,展示其理解和感悟。

2. 每个小组可以自行设计一份PPT或其他形式的展示,包括诗歌的背景介绍、表现手法的分析以及成员之间的独立观点。

3. 鼓励学生之间的互动交流,提问和回答,共同探索送别诗的魅力与意义。

【总结】通过送别诗组群文阅读的教学设计,我们可以帮助学生更好地理解和欣赏古代文学作品中的送别诗,培养学生的审美能力和文学思维。

同时,这也为学生提供了一个展示自己理解和创造力的机会,促进了学生之间的交流和学习。

希望通过这种教学方式,学生们能够爱上文学,感受到送别诗的魅力,并从中获得灵感和启示。

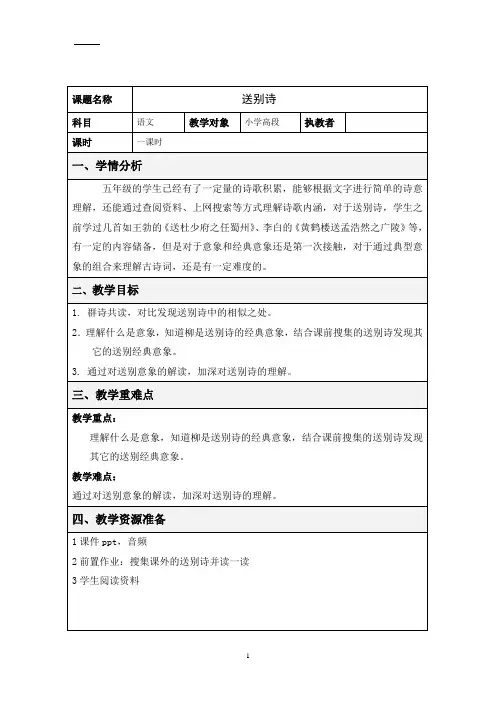

《群文阅读——送别诗》教学设计一、教学目标1、有感情地朗读古诗并理解诗意。

2、通过对比古诗的异同之处,感受依依不舍之情。

3、激发学生对古诗的热爱,养成积累运用的习惯。

二、教学重点1、掌握学习古诗的基本方法。

2、对比五首古诗异同之处,感受依依不舍之情。

三、教学难点对比古诗异同之处,感受依依不舍之情。

四、学法指导读中感悟、小组合作五、教学课时:第2课时六、教学过程一、激情导入1、出示图片。

2、出示现代诗——人生。

在古时候,人与人之间离别时没有礼物相送,于是大家就赋诗相送,表达自已依依不舍之情,因此就有了《送别诗》。

今天我们来学习一组送别诗,去感受诗人送别时的情怀。

3、理解什么是群文阅读?在语文课堂上围绕一个议题选择一组相关联的文章,引导学生围绕这一议题展开立体式的自主阅读,在阅读中发表自己的观点,进而提升阅读力和思考力,并进行多方面的言语实践。

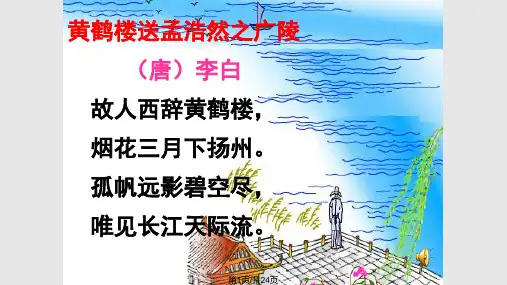

二、探究学习(一)学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1、大家齐读课题。

读了题目,你知道了什么?(解诗题)2、自由读古诗,读准字音、读出节凑。

(读诗文)3、自学古诗(1)用自己喜欢的方式自由读这首送别诗,并利用注释、工具书弄清楚每句诗的意思。

(明诗意)(2)想想诗人是以什么方式送别友人的?你从中体会到了诗人怎样的情感?你是从诗中的哪些特有景象感受到的? (在诗中圈出来并完成表格。

)(悟诗情)3、全班交流(齐读古诗——交流完成表格)(二)自学四首送别诗1、学习提示:(1)利用刚才的学习方法,解诗题一读诗文一明诗意一悟诗情,自主学习以上四首送别诗。

(2)重点学习提示:诗人是以什么方式送别友人的?你从中体会到了诗人怎样的情感?你是从诗中的哪些特有景象感受到的?在诗中圈出来。

(3)组内五人每人选择一首送别诗进行重点学习并完成表格。

2、组内交流组长组织组员进行交流,交流自已重点学习的那一首送别诗,其他组员补充或修正。

3、全班交流你重点学习哪首古诗,就交流哪首。

其他小组学习相同古诗的同学作补充或评价。

诗中离别情——教学设计教学内容:送别诗六首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《送元二使安西》、《别董大》、《赠汪伦》、教学目标:1. 结合注释,理解四首古诗,了解大意2.多诵读,并能展开想象,体会诗人送别时的依依不舍之情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时教学过程:一、谈话引入师:同学们,你们经历过分别或看到过分别吗?当时的情景和感受是怎样的呢?师:是啊,分别时总有那么多的话要叮咛、嘱咐,分别时也总是那么的难舍难分。

古时候交通不便,通信极不发达,亲朋好友一旦分别更是数载难以见面,那么他们会用什么样的方式与亲朋好友送别?又会怎样表达自己的情感呢?师:今天,我们就来走进一组“送别诗”,去感受诗人们送别时的情怀。

二、学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1. 解诗题师:你能用一句话说说诗题的意思吗?生:李白在黄鹤楼送别孟浩然去往扬州。

师:知道了地点。

这就是黄鹤楼(课件出示图片)传说有神仙在此乘黄鹤而去,故称黄鹤楼。

历代文人墨客到此游览,留下不少脍炙人口的诗篇,使黄鹤楼名声大振。

也是李白和孟浩然常去的地方,留下了不少美好的回忆。

师:知道了送别的对象。

大家知道孟浩然是什么人吗?生:也是大诗人。

师:是啊,孟浩然也是唐代著名的诗人,他文采风流、名满天下,李白非常敬重的师长,也是感情至深的好友,李白曾经写诗给他说“吾爱孟夫子,风流天下闻”,可见他们的友情非常深厚。

师:从诗题中我们了解了这么多信息,这就是我们学习古诗的第一步——解诗题(板书:解诗题)2.读诗文(1)师:接下来,就让我们一起走进诗中,一起来读读这首诗(相机板书:读诗文)请大家以自己喜欢的方式自由读这首诗,注意读准字音。

生自由练习读古诗,指名读古诗,纠正字音,在齐读古诗。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标:引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和阅读欲望。

1.2 教学内容:向学生介绍送别诗的概念和背景。

通过举例说明送别诗的特点和表达方式。

1.3 教学活动:向学生提问:“你们曾经送别过朋友或亲人吗?有没有用诗歌来表达你们的情感?”让学生分享他们的送别经历和感受。

教师展示一些著名的送别诗,如《登鹳雀楼》和《别董大》等,引导学生欣赏和理解其中的情感。

第二章:诗歌欣赏与分析2.1 教学目标:培养学生对送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解和分析送别诗中的情感和意象。

2.2 教学内容:选取几首经典的送别诗,如《登鹳雀楼》、《别董大》、《送元二使安西》等。

分析每首诗的情感表达、意象描绘和修辞手法。

2.3 教学活动:教师朗读每首诗,学生跟读并感受诗歌的韵律和情感。

教师引导学生分析和讨论每首诗的主题和意象,如《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”等。

学生分组讨论并分享他们对每首诗的理解和感受。

第三章:诗歌创作与表达3.1 教学目标:培养学生的诗歌创作能力。

帮助学生运用诗歌表达自己的送别情感。

3.2 教学内容:引导学生运用所学的送别诗的技巧和表达方式。

学生创作自己的送别诗,表达自己对朋友或亲人的情感。

3.3 教学活动:教师提供一些诗歌创作的指导和示例。

学生自由创作,可以选择写一首完整的送别诗或者写一段表达送别情感的诗句。

学生互相分享自己的创作,并给予彼此反馈和鼓励。

第四章:诗歌表演与展示4.1 教学目标:培养学生的诗歌表达能力和表演技巧。

增强学生对送别诗的理解和感受。

4.2 教学内容:学生选择自己喜欢的送别诗进行表演。

学生通过动作、表情和语调等方式展示诗歌的情感和意境。

学生分组,每组选择一首送别诗进行准备。

学生通过朗读、表演和展示等方式,将自己的理解和感受传达给其他同学。

教师和同学对每组的表演进行评价和反馈,鼓励学生的创造性和表达能力。

第五章:课程总结与反思5.1 教学目标:帮助学生总结课程学习和诗歌表达的收获。

送别诗群文阅读(5篇模版)第一篇:送别诗群文阅读《送别组诗群文阅读》教学设计教学内容:送别诗六首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《赠汪伦》、《送别诗》、《送元二使安西》、《劳劳亭歌》、《山中送别》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时教学过程:一、明确主题1.回顾:学生回顾自己所学过的而送别诗歌。

2.明确:这节课我们再来读一些送别诗,看看古人都是通过什么方式来送别的。

3.出示课题,理解课题。

二、了解背景,把握基调1.教师讲解送别诗成为诗歌重要题材的原因。

2.出示诗句“黯然销魂者,唯别而已矣”,请学生谈谈理解。

三、第一板块,温故知新(一)已学的送别诗1.回顾《黄鹤楼送孟浩然之广陵》(1)一生读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,其余学生思考李白用什么方式送别孟浩然?(2)情境创设:孟浩然的船渐行渐远,李白却一直望啊望啊,这眼中满是 ?(3)配乐朗诵。

(4)板书:极目远送2.回顾《赠汪伦》(1)自读《赠汪伦》,思考汪伦是怎样为李白送行的。

(2)讲典故,找问题:为什么在李白临走的时候汪伦才匆匆赶到呢?(3)板书:踏歌送别四、第二板块,学思并重(一)学习《送元二使安西》、《春夜洛城闻笛》1.自读诗歌,读准字音。

2.思考作者是怎样表达自己的一腔深情的。

3.交流分享(1)理解“折柳赠别”的含义。

(2)分别时的这一杯杯酒,代表了什么?4.明确送别方式:折柳饯别、饮酒泣别(二)学习《劳劳亭歌》、《山中送别》1.自读诗歌,尝试找到诗歌中的地点和时间。

2.合作学习。

3.交流反馈、互通有无(1)长亭:想像画面,朋友们在长亭是怎样依依惜别的?(2)日暮:在送别时,我看到,可是。

“送别诗”群文阅读教学策略作者:朱伶俐来源:《小学语文教学·人物》2020年第10期群文阅读教学是一种具有突破性的阅读教学实践,最大的特征是由单一文本的阅读教学走向多文本的阅读教学,师生围绕着一个议题进行多文本阅读探究和知识建构,让学生在阅读中掌握相应的知识,进而提升阅读力和思考力。

以送别诗为例,抓住“送别”这个议题,我们可以按照由外到内、由景及情,将其分为晓背景、解诗意、入诗境、悟诗情四点,运用比较和迁移的阅读策略,将具体的教学定为群诗送别之因的知晓、群诗送别之法的理解、群诗送别之景的对比、群诗送别之情的体会,深度拓展学生的阅读能力,激发学生的情感共鸣,明白送别诗的意义所在。

下面,我便以这几个方面为出发点,结合教学实际谈谈送别诗群文阅读教学的策略。

一、送别之因——对群诗写作背景的知晓千百年来,中华儿女对友情甚为珍重,“多情自古伤离别”,尤其是在交通不便的古代,一别之后,真的是此去经年,不知何时才能相逢,因此创作出了许多的经典送别诗篇。

朋友间分别的原因多种多样,导致诗人在作品中寄托了不同的情感,表达了不同的情愫。

而群文阅读教学模式可以通过对比梳理背景的方法,让学生对不同原因造成的分别、作者表达的不同思想和情感特征进行初步感知。

例如,在以送别诗为主题的群文教学模式下,我将《送元二使安西》《别董大》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《送杜少府之任蜀州》《赠汪伦》作为阅读对象,在初步阅读和小组交流作品后,学生小组合作可以总结出:《送元二使安西》和《送杜少府之任蜀州》是友人到偏僻荒凉之处为官;《别董大》是友人被贬离开;《黄鹤楼送孟浩然之广陵》则是友人到繁华之地为官;《赠汪伦》是受到朋友热情款待,踏歌相送之后所作。

在此之后,学生对离别原因各异、情感基调的不同分别概括:诗人抒发友人被贬或去偏僻之处时的惆怅之情;友人去繁华之地或受到热情款待离别后的愉悦之情。

如此,学生对古人在不同情境下离别所具有的不同感怀有了初步感知,深化了其对古诗之情的一体性理解。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和情感共鸣。

1.2 教学内容介绍送别诗的概念和背景。

通过图片或故事引出送别诗的情感表达。

1.3 教学活动向学生展示送别诗的图片或故事,引发学生对送别场景的联想。

邀请学生分享他们对送别诗的了解和感受。

引导学生讨论送别诗的特点和情感表达方式。

第二章:经典送别诗欣赏2.1 教学目标培养学生对经典送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解经典送别诗的意境和情感。

2.2 教学内容选择一首经典的送别诗,如王之涣的《登鹳雀楼》。

分析诗中的意象、情感和修辞手法。

2.3 教学活动向学生介绍所选的经典送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其韵律和节奏。

分析诗中的意象和修辞手法,帮助学生理解诗的意境和情感。

第三章:现代送别诗欣赏3.1 教学目标培养学生对现代送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解现代送别诗的情感表达和主题。

3.2 教学内容选择一首现代的送别诗,如徐志摩的《再别康桥》。

分析诗中的情感表达和主题意义。

3.3 教学活动向学生介绍所选的现代送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其情感和主题。

分析诗中的情感表达和主题意义,帮助学生理解诗的意义和情感。

第四章:创作自己的送别诗4.1 教学目标培养学生运用诗歌表达情感的能力。

引导学生通过创作自己的送别诗,表达对离别情感的理解和表达。

4.2 教学内容引导学生思考自己经历的离别场景或人物。

指导学生运用诗歌的形式表达离别情感。

4.3 教学活动向学生提供一些离别场景或人物的图片或故事,引发学生的思考和情感共鸣。

引导学生运用诗歌的形式,创作自己的送别诗。

邀请学生分享自己的创作,并给予互相评价和反馈。

第五章:总结与反思5.1 教学目标帮助学生回顾和总结本次群文阅读《送别诗》的学习内容。

引导学生反思自己对送别诗的理解和感受。

5.2 教学内容与学生一起回顾本次学习的送别诗内容和主题。

《送别组诗群文阅读》教学设计

教学内容:送别诗四首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《赠汪伦》、《送元二使安西》、《别董大》

教学目标:

1.理解四首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:

初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:

教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时

教学过程:

一、明确主题

1. 回顾:学生回顾自己已经学过的送别诗歌。

2. 明确:这节课我们再来读一些送别诗,看看古人都是通过什么方式来送别的。

3. 出示课题,理解课题。

二、了解背景,把握基调

1.教师讲解送别诗成为诗歌重要题材的原因。

2.出示诗句“黯然销魂者,唯别而已矣”,请学生谈谈理解。

三、第一板块,温故知新

(一)已学的送别诗

1.回顾《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

(1)一生读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,其余学生思考李白用什么方式送别孟浩然?

(2)情境创设:孟浩然的船渐行渐远,李白却一直望啊望啊,这眼中满是?

(3)板书:极目远送

2.回顾《赠汪伦》

(1)自读《赠汪伦》,思考汪伦是怎样为李白送行的。

(2)讲典故,找问题:为什么在李白临走的时候汪伦才匆匆赶到呢?

(3)板书:踏歌送别

四、第二板块,学思并重

学习《送元二使安西》、《别董大》

1.自读诗歌,读准字音。

2.思考作者是怎样表达自己的一腔深情的。

3.交流分享

(1)理解“折柳赠别”的含义。

(2)分别时的这一杯杯酒,代表了什么?

4.明确送别方式:折柳饯别、饮酒泣别

五、总结延伸。

小练笔:引用送别名句,书写离别之情。

《送别组诗群文阅读》诗歌原文欣赏

《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

《赠汪伦》

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情

《送元二使安西》

渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

《别董大》

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。