送别诗群文阅读

- 格式:ppt

- 大小:4.26 MB

- 文档页数:29

![《我爱学语文 送别诗群文阅读》人教部编版 (共10张PPT)[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/326fd492360cba1aa811da63.webp)

群文阅读——走进送别诗黄金实验小学程晓燕教学内容:送别诗六首:《淮上与友人别》、《赠汪伦》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《送元二使安西》、《劳劳亭》、《别董大》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

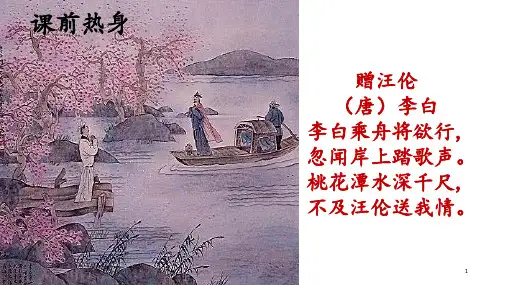

一:师:孩子们,你们能根据这些描写猜出古诗句吗?1、诗人伫立在楼上,久久深情目送友人乘船顺流而下,直到消失在海天交接处。

孤帆远影碧空尽唯见长江天际流2、诗人乘舟欲行,朋友踏歌送行,水深情更深。

李白乘舟将欲行忽闻岸上踏歌声桃花潭水深千尺不及汪伦送我情。

3、诗人别具匠心借筵席将近,分手在即时的劝酒,表达对朋友依依不舍与祝福,使人不难想象诗人与好朋友依依惜别之情。

劝君更尽一杯酒西出阳关无故人师:孩子们,你们有没有发现这些诗句都是描写送别的诗句,今天这节课我们就一起走进送别诗。

板书课题:群文阅读之走进送别诗二:了解送别诗师:送别诗在古诗中占有很重要地位,为什么古代有这么多送别诗呢?PPT:因为古代交通不便,通讯落后,路途艰难。

或为拜师学艺,或为求取功名,或为生活所迫,或为仕途奔波,或为战争充军,不得不远走他乡而离别亲人,朋友……这就为送别诗的出现奠定了基础。

三:学习《淮上与友人别》师:我们一起来欣赏学习PPT出示古诗:1. 解诗题师:读了诗题,从题目中你能知道什么?生:我知道这是一首送别诗师:你从哪知道这是首送别诗?生:我从“别”这个字知道的。

师:你很善于抓住关键的字。

生:诗人郑谷在扬州与朋友握别,友人去潇湘,诗人去长安。

师:你是怎么知道的?生:通过下面的注释师:是啊!通过注释来理解诗题是一种很好的学习方法2、读诗文师:诗题我们了解了,那么你们会读诗文吗?(板书:读诗文)师:请大家用喜欢的方式自由的读读这首诗。

四年级上册“一切景语皆情语”课例乐山市新建小学钟和平黄洁一、议题:一切景语皆情语二、选文:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《别董大》、《送元二使安西》、《芙蓉楼送辛渐》三、教学目标:1. 学会并运用古诗阅读的方法学习四首古诗,为学生古诗阅读奠定基础。

2. 能说出诗人是抓住哪些景象来表达情感的,并体会送别诗的意境美。

四、教学重点:学会古诗阅读的方法,感受送别诗的意境美。

五、教学过程:(一)谈话引入师:紧紧地握着你的手,再三说着珍重珍重。

深深地望着你的眼,再三说着别送别送。

这首歌听过吗?对,这是《离别的车站》。

现代人送别,直接表达情意,分别时就是那么的难舍难分。

可是古时候交通不便,人们一旦分别更是难以见面,那么他们会用什么样的方式与亲朋好友送别?又会怎样表达自己的情感呢?师:今天,我们就一起走近一组诗中,去感受诗人的别样情怀。

请看大屏幕,齐读题目《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《送元二使安西》、《别董大》、《芙蓉楼送辛渐》。

读着读着,你发现了什么?(诗题中有“送”、“别”等字,这是一组“送别诗”(板书)。

(二)学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1.读诗题师:让我们穿越时空,去到那一千多年前的黄鹤楼一睹当年诗仙李白与友人的离别场景。

再读题目,你还知道什么?(指名回答)谁了解孟浩然?(指名说)是啊,孟浩然也是唐代著名的诗人,是李白的师长、好友。

他也有一些脍炙人口的诗作,(指名说)“待到重阳日,还来就菊花。

”,“野旷天低树,江清月近人。

”是的,还有大家耳熟能详的“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

”2.明诗意师:现在,我们自由地读读这首诗,把读懂的内容与同桌交流。

请你说,嗯。

你呢?看来,同学们读懂了诗意。

3.悟诗情师:那望着远去的孤帆、滚滚的江水,你觉得李白的心情如何?师:你是从哪句诗体会到的?哦,最后一句,能具体说说吗?是啊!诗人望着江水久久不肯离去,在他眼里,流水是有情的,诗人对好友的情谊如同那滔滔江水,追随好友而去,真是一场富有诗意的离别啊!这也让老师想到了李白的另一句诗,“仍怜故乡水,万里送行舟。

群文阅读《送别诗》教案设计一、教学目标1. 让学生了解并掌握送别诗的基本概念和特点。

2. 通过群文阅读,培养学生对送别诗的兴趣和鉴赏能力。

3. 引导学生体会诗中表达的情感,提高学生的情感素养。

二、教学内容1. 送别诗的基本概念和特点2. 选取的送别诗作品及作者三、教学重点与难点1. 重点:了解送别诗的基本概念和特点,掌握送别诗的鉴赏方法。

2. 难点:深入理解诗中表达的情感,能够运用到实际生活中。

四、教学方法1. 群文阅读:通过对比阅读,让学生发现送别诗的特点和差异。

2. 讲授法:讲解送别诗的基本概念和鉴赏方法。

3. 讨论法:引导学生交流对诗中情感的理解和体会。

五、教学准备1. 教师准备选取的送别诗作品及相关资料。

2. 学生准备笔记本、笔等记录工具。

【教学环节1】1.1 导入:简要介绍送别诗的基本概念和特点。

1.2 学生自主阅读选定的送别诗作品,注意体会诗中的情感。

【教学环节2】2.1 教师讲解送别诗的基本概念和鉴赏方法。

2.2 学生分享对选定诗作的理解和体会,进行讨论交流。

【教学环节3】3.1 学生分组进行群文阅读,对比分析不同送别诗的特点和差异。

3.2 各组汇报阅读成果,教师进行点评和总结。

【教学环节4】4.1 学生结合自己的经历,尝试创作送别诗。

4.2 学生互相分享作品,教师进行点评和指导。

【教学环节5】5.1 课堂小结:回顾本节课的学习内容,强调送别诗的特点和鉴赏方法。

5.2 作业布置:要求学生课后继续阅读送别诗作品,并写一篇读后感。

六、教学环节六6.1 教师引导学生回顾上节课的学习内容,对送别诗的概念和特点进行巩固。

6.2 学生分享课后阅读的送别诗作品,交流读后感。

七、教学环节七7.1 教师选取几首具有代表性的送别诗,进行深入讲解和分析。

7.2 学生跟随教师的讲解,学习如何鉴赏送别诗。

八、教学环节八8.1 学生进行小组讨论,探讨送别诗在生活中的应用,如何将诗中的情感运用到实际情境中。

8.2 各组汇报讨论成果,教师进行点评和指导。

一到六年级全部送别诗在这个阳光明媚的日子里,大家聚在一起,心里都是五味杂陈。

咱们一到六年级的小伙伴们,今天要说再见了。

想想这些年,我们一起度过的点点滴滴,真的是让人又笑又哭。

记得第一次进学校,满脸稚气,像小鸟一样,东张西望,心里想着:“这是什么地方啊?”然后,看到一个比我还小的小朋友,也在一旁傻傻地看着我。

我们就这样互相探头探脑,慢慢地变成了好朋友。

说到友谊,真的是太珍贵了。

咱们一起在操场上疯跑,像风一样自由,玩着捉迷藏,有时候还会争个你追我赶,真是热闹得不行。

有人摔倒了,大家都会笑着去扶他,有时甚至笑得喘不过气。

那种感觉,简直就像是春天的小花,绽放得无比灿烂。

还有那些上课时偷偷传纸条的时刻,真是让我忍俊不禁。

老师在讲台上侃侃而谈,我们却在下面写着:“你知道吗?昨天我家小狗居然会站立行走了!”哈哈,想想都觉得有趣。

再说说那些班级活动,真是让人难以忘怀。

我们一起去春游,背着小书包,兴奋得像是要飞起来一样。

在山顶上,大家呼吸着新鲜空气,心里都想着:“这就是自由的感觉!”记得有一次,大家比赛谁吃得快,我一口气吃了三个汉堡,结果肚子胀得像个气球,哈哈,真是好笑。

然后,朋友们围着我笑,问我是不是变成了大胃王,瞬间让我觉得自己是个超级英雄。

再往后,咱们经历了许多次的考试,有些紧张,有些期待。

每次考完试,大家就像放了风筝,开心地聊起了自己的答案。

有人会说:“哎,我这道题是怎么做的来着?”然后就有朋友开玩笑:“那可得看看你的运气了!”学习的日子虽然有点累,但有你们在,真的是乐趣无穷。

时光荏苒,转眼间我们就要分别了。

每个人都要去追寻自己的梦想,像小鸟一样展翅高飞。

虽然心里有点不舍,但也很期待未来的每一天。

说不定在某个阳光明媚的午后,我们会在街头偶遇,互相打招呼,像是多年未见的老朋友。

想象一下,那种场景真是让人心暖暖的,像是喝了一口热可可,甜甜的感觉。

在这告别的时刻,我想对大家说声谢谢。

谢谢你们陪伴我度过了这么多美好的时光,真的是让我感到无比幸福。

送别诗群文阅读说课稿《送别诗一组群文阅读》说课稿福泉市牛场堡子小学徐风华教材分析:本次教学选取了4首送别诗《芙蓉楼送辛渐》、《赠汪伦》、《送别诗》、《送元二使安西》展开教学,意在让学生初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

设计理念:群文阅读就是在较短的单位时间内,针对一个议题,进行多文本的教学。

就是要让孩子们意识到阅读可以只依靠眼睛,而无须依赖声音,让他们认识到日常生活中毕竟精读少,默读、浏览反而是最常用、最有用的;让他们练习并实践默读、浏览等无声视读。

群文阅读课上,孩子们读完几篇文章后,会面对相应的问题、话题或者任务,思考、讨论、发现、练习。

基于这样的考虑,我选取了六年级下册古诗《芙蓉楼送辛渐》作为方法的引领,为后面的群文作好方法的指导。

后面三首诗则采取自学、填表的方式进行。

学情分析:四年级的学生已经掌握了一些阅读的方法,课后能够独立阅读一些儿童文学、科学类的书籍。

但是部分孩子阅读速度偏慢,一些孩子还没有养成阅读的习惯。

所以借助群文阅读这种教学模式,更集中、更结构化地呈现一种表达方式,让孩子们感受、学习独特的表达方式,发现文学的奥秘、发现故事的密码,发现写作的技巧。

根据以上的教材分析、设计理念、学情分析,我确定本节课的教学目标为:1.结合注释, 了解4首古诗诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

并把初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情作为本次教学的重点。

为了使课堂教学顺利、有效进行,我提前给学生打印阅读材料,准备小组阅读表格。

本次教学过程共有四个环节:一、明确主题,了解背景。

学生回顾自己所学过的送别诗歌,出示唐朝诗人李白的《劳劳亭》,师简单介绍送别诗成为诗歌重要题材的原因,自然引入新课。

二、第一板块,活学古诗。

出示送别诗《芙蓉楼送辛渐》,多种形式朗读,多种方法理解诗词大意。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标:引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和阅读欲望。

1.2 教学内容:向学生介绍送别诗的概念和背景。

通过举例说明送别诗的特点和表达方式。

1.3 教学活动:向学生提问:“你们曾经送别过朋友或亲人吗?有没有用诗歌来表达你们的情感?”让学生分享他们的送别经历和感受。

教师展示一些著名的送别诗,如《登鹳雀楼》和《别董大》等,引导学生欣赏和理解其中的情感。

第二章:诗歌欣赏与分析2.1 教学目标:培养学生对送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解和分析送别诗中的情感和意象。

2.2 教学内容:选取几首经典的送别诗,如《登鹳雀楼》、《别董大》、《送元二使安西》等。

分析每首诗的情感表达、意象描绘和修辞手法。

2.3 教学活动:教师朗读每首诗,学生跟读并感受诗歌的韵律和情感。

教师引导学生分析和讨论每首诗的主题和意象,如《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”等。

学生分组讨论并分享他们对每首诗的理解和感受。

第三章:诗歌创作与表达3.1 教学目标:培养学生的诗歌创作能力。

帮助学生运用诗歌表达自己的送别情感。

3.2 教学内容:引导学生运用所学的送别诗的技巧和表达方式。

学生创作自己的送别诗,表达自己对朋友或亲人的情感。

3.3 教学活动:教师提供一些诗歌创作的指导和示例。

学生自由创作,可以选择写一首完整的送别诗或者写一段表达送别情感的诗句。

学生互相分享自己的创作,并给予彼此反馈和鼓励。

第四章:诗歌表演与展示4.1 教学目标:培养学生的诗歌表达能力和表演技巧。

增强学生对送别诗的理解和感受。

4.2 教学内容:学生选择自己喜欢的送别诗进行表演。

学生通过动作、表情和语调等方式展示诗歌的情感和意境。

学生分组,每组选择一首送别诗进行准备。

学生通过朗读、表演和展示等方式,将自己的理解和感受传达给其他同学。

教师和同学对每组的表演进行评价和反馈,鼓励学生的创造性和表达能力。

第五章:课程总结与反思5.1 教学目标:帮助学生总结课程学习和诗歌表达的收获。

送别诗群文阅读(5篇模版)第一篇:送别诗群文阅读《送别组诗群文阅读》教学设计教学内容:送别诗六首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《赠汪伦》、《送别诗》、《送元二使安西》、《劳劳亭歌》、《山中送别》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时教学过程:一、明确主题1.回顾:学生回顾自己所学过的而送别诗歌。

2.明确:这节课我们再来读一些送别诗,看看古人都是通过什么方式来送别的。

3.出示课题,理解课题。

二、了解背景,把握基调1.教师讲解送别诗成为诗歌重要题材的原因。

2.出示诗句“黯然销魂者,唯别而已矣”,请学生谈谈理解。

三、第一板块,温故知新(一)已学的送别诗1.回顾《黄鹤楼送孟浩然之广陵》(1)一生读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,其余学生思考李白用什么方式送别孟浩然?(2)情境创设:孟浩然的船渐行渐远,李白却一直望啊望啊,这眼中满是 ?(3)配乐朗诵。

(4)板书:极目远送2.回顾《赠汪伦》(1)自读《赠汪伦》,思考汪伦是怎样为李白送行的。

(2)讲典故,找问题:为什么在李白临走的时候汪伦才匆匆赶到呢?(3)板书:踏歌送别四、第二板块,学思并重(一)学习《送元二使安西》、《春夜洛城闻笛》1.自读诗歌,读准字音。

2.思考作者是怎样表达自己的一腔深情的。

3.交流分享(1)理解“折柳赠别”的含义。

(2)分别时的这一杯杯酒,代表了什么?4.明确送别方式:折柳饯别、饮酒泣别(二)学习《劳劳亭歌》、《山中送别》1.自读诗歌,尝试找到诗歌中的地点和时间。

2.合作学习。

3.交流反馈、互通有无(1)长亭:想像画面,朋友们在长亭是怎样依依惜别的?(2)日暮:在送别时,我看到,可是。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和情感共鸣。

1.2 教学内容介绍送别诗的概念和背景。

通过图片或故事引出送别诗的情感表达。

1.3 教学活动向学生展示送别诗的图片或故事,引发学生对送别场景的联想。

邀请学生分享他们对送别诗的了解和感受。

引导学生讨论送别诗的特点和情感表达方式。

第二章:经典送别诗欣赏2.1 教学目标培养学生对经典送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解经典送别诗的意境和情感。

2.2 教学内容选择一首经典的送别诗,如王之涣的《登鹳雀楼》。

分析诗中的意象、情感和修辞手法。

2.3 教学活动向学生介绍所选的经典送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其韵律和节奏。

分析诗中的意象和修辞手法,帮助学生理解诗的意境和情感。

第三章:现代送别诗欣赏3.1 教学目标培养学生对现代送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解现代送别诗的情感表达和主题。

3.2 教学内容选择一首现代的送别诗,如徐志摩的《再别康桥》。

分析诗中的情感表达和主题意义。

3.3 教学活动向学生介绍所选的现代送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其情感和主题。

分析诗中的情感表达和主题意义,帮助学生理解诗的意义和情感。

第四章:创作自己的送别诗4.1 教学目标培养学生运用诗歌表达情感的能力。

引导学生通过创作自己的送别诗,表达对离别情感的理解和表达。

4.2 教学内容引导学生思考自己经历的离别场景或人物。

指导学生运用诗歌的形式表达离别情感。

4.3 教学活动向学生提供一些离别场景或人物的图片或故事,引发学生的思考和情感共鸣。

引导学生运用诗歌的形式,创作自己的送别诗。

邀请学生分享自己的创作,并给予互相评价和反馈。

第五章:总结与反思5.1 教学目标帮助学生回顾和总结本次群文阅读《送别诗》的学习内容。

引导学生反思自己对送别诗的理解和感受。

5.2 教学内容与学生一起回顾本次学习的送别诗内容和主题。

送别诗群文阅读教学设计一、教学目标通过本次课程的教学,学生应能够:1.理解送别诗的定义、特点和背景;2.阅读、分析和解释不同风格的送别诗;3.掌握送别诗的写作技巧和修辞手法;4.培养学生欣赏和创作送别诗的能力。

二、教学内容1.送别诗的定义和特点a. 送别诗的定义:指通过诗歌表达作者对别离或离别的情感、思想和情景的诗歌形式。

b. 送别诗的特点:情感真挚、寄意深远、语言简练、意象丰富、节奏优美等。

2.送别诗的分类和示例a. 按对象分类:友人送别、情人分手、毕业离校等;b. 按主题分类:别离、离别、告别等;c. 示例:杜甫的《月夜忆舍弟》、李清照的《如梦令》等。

3.解读送别诗的技巧a. 阅读诗歌背景和作者信息;b. 理解诗歌的整体结构和情感表达;c. 分析诗歌的修辞手法和意象运用。

4.送别诗的创作技巧a.选择合适的送别对象和主题;b.运用音韵美、形象美和修辞美;c.注意情感真挚和言简意赅。

三、教学过程第一步:导入教师简要介绍课程主题,并与学生讨论送别诗的概念和意义。

第二步:知识讲解1.教师讲解送别诗的定义和特点,并引导学生分析示例诗歌的特征。

2.教师介绍送别诗的分类,并与学生一起欣赏其他不同分类的示例。

第三步:诗歌解读1.教师选取一首送别诗进行详细解读,引导学生分析诗歌结构和意象运用。

2.学生分组解读其他送别诗,并展示他们的理解和观点。

第四步:创作实践1.学生分为小组,选择合适的送别对象和主题,共同创作一首送别诗。

2.学生交流并讨论各自的创作思路和修辞手法。

第五步:展示与评价1.学生自愿展示他们的创作,全班共同欣赏和评价。

2.教师对学生的创作进行总结和点评,鼓励他们继续创作和欣赏送别诗。

四、教学评估1.教师根据学生的参与度和表现进行课堂讨论的评估;2.教师通过学生的创作作品评估他们对送别诗的理解和运用。

五、拓展延伸学生可进一步阅读和分析其他名家的送别诗作,扩展对送别诗的理解和欣赏能力。

六、课后作业要求学生选择并阅读一首自己喜欢的送别诗,并撰写一篇300字的读后感,包括对诗歌主题、情感表达和修辞手法的分析和评价。