群文阅读 送别诗

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:5

![《我爱学语文 送别诗群文阅读》人教部编版 (共10张PPT)[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/326fd492360cba1aa811da63.webp)

群文阅读——走进送别诗黄金实验小学程晓燕教学内容:送别诗六首:《淮上与友人别》、《赠汪伦》、《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《送元二使安西》、《劳劳亭》、《别董大》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

一:师:孩子们,你们能根据这些描写猜出古诗句吗?1、诗人伫立在楼上,久久深情目送友人乘船顺流而下,直到消失在海天交接处。

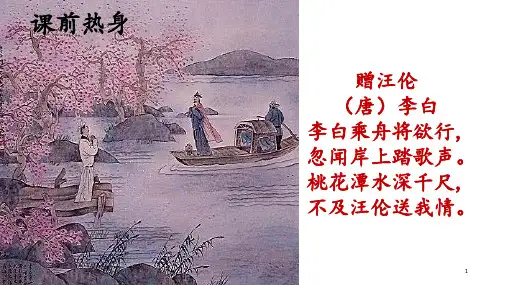

孤帆远影碧空尽唯见长江天际流2、诗人乘舟欲行,朋友踏歌送行,水深情更深。

李白乘舟将欲行忽闻岸上踏歌声桃花潭水深千尺不及汪伦送我情。

3、诗人别具匠心借筵席将近,分手在即时的劝酒,表达对朋友依依不舍与祝福,使人不难想象诗人与好朋友依依惜别之情。

劝君更尽一杯酒西出阳关无故人师:孩子们,你们有没有发现这些诗句都是描写送别的诗句,今天这节课我们就一起走进送别诗。

板书课题:群文阅读之走进送别诗二:了解送别诗师:送别诗在古诗中占有很重要地位,为什么古代有这么多送别诗呢?PPT:因为古代交通不便,通讯落后,路途艰难。

或为拜师学艺,或为求取功名,或为生活所迫,或为仕途奔波,或为战争充军,不得不远走他乡而离别亲人,朋友……这就为送别诗的出现奠定了基础。

三:学习《淮上与友人别》师:我们一起来欣赏学习PPT出示古诗:1. 解诗题师:读了诗题,从题目中你能知道什么?生:我知道这是一首送别诗师:你从哪知道这是首送别诗?生:我从“别”这个字知道的。

师:你很善于抓住关键的字。

生:诗人郑谷在扬州与朋友握别,友人去潇湘,诗人去长安。

师:你是怎么知道的?生:通过下面的注释师:是啊!通过注释来理解诗题是一种很好的学习方法2、读诗文师:诗题我们了解了,那么你们会读诗文吗?(板书:读诗文)师:请大家用喜欢的方式自由的读读这首诗。

四年级上册“一切景语皆情语”课例乐山市新建小学钟和平黄洁一、议题:一切景语皆情语二、选文:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《别董大》、《送元二使安西》、《芙蓉楼送辛渐》三、教学目标:1. 学会并运用古诗阅读的方法学习四首古诗,为学生古诗阅读奠定基础。

2. 能说出诗人是抓住哪些景象来表达情感的,并体会送别诗的意境美。

四、教学重点:学会古诗阅读的方法,感受送别诗的意境美。

五、教学过程:(一)谈话引入师:紧紧地握着你的手,再三说着珍重珍重。

深深地望着你的眼,再三说着别送别送。

这首歌听过吗?对,这是《离别的车站》。

现代人送别,直接表达情意,分别时就是那么的难舍难分。

可是古时候交通不便,人们一旦分别更是难以见面,那么他们会用什么样的方式与亲朋好友送别?又会怎样表达自己的情感呢?师:今天,我们就一起走近一组诗中,去感受诗人的别样情怀。

请看大屏幕,齐读题目《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《送元二使安西》、《别董大》、《芙蓉楼送辛渐》。

读着读着,你发现了什么?(诗题中有“送”、“别”等字,这是一组“送别诗”(板书)。

(二)学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1.读诗题师:让我们穿越时空,去到那一千多年前的黄鹤楼一睹当年诗仙李白与友人的离别场景。

再读题目,你还知道什么?(指名回答)谁了解孟浩然?(指名说)是啊,孟浩然也是唐代著名的诗人,是李白的师长、好友。

他也有一些脍炙人口的诗作,(指名说)“待到重阳日,还来就菊花。

”,“野旷天低树,江清月近人。

”是的,还有大家耳熟能详的“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。

”2.明诗意师:现在,我们自由地读读这首诗,把读懂的内容与同桌交流。

请你说,嗯。

你呢?看来,同学们读懂了诗意。

3.悟诗情师:那望着远去的孤帆、滚滚的江水,你觉得李白的心情如何?师:你是从哪句诗体会到的?哦,最后一句,能具体说说吗?是啊!诗人望着江水久久不肯离去,在他眼里,流水是有情的,诗人对好友的情谊如同那滔滔江水,追随好友而去,真是一场富有诗意的离别啊!这也让老师想到了李白的另一句诗,“仍怜故乡水,万里送行舟。

群文阅读《送别诗》教案设计一、教学目标1. 让学生了解并掌握送别诗的基本概念和特点。

2. 通过群文阅读,培养学生对送别诗的兴趣和鉴赏能力。

3. 引导学生体会诗中表达的情感,提高学生的情感素养。

二、教学内容1. 送别诗的基本概念和特点2. 选取的送别诗作品及作者三、教学重点与难点1. 重点:了解送别诗的基本概念和特点,掌握送别诗的鉴赏方法。

2. 难点:深入理解诗中表达的情感,能够运用到实际生活中。

四、教学方法1. 群文阅读:通过对比阅读,让学生发现送别诗的特点和差异。

2. 讲授法:讲解送别诗的基本概念和鉴赏方法。

3. 讨论法:引导学生交流对诗中情感的理解和体会。

五、教学准备1. 教师准备选取的送别诗作品及相关资料。

2. 学生准备笔记本、笔等记录工具。

【教学环节1】1.1 导入:简要介绍送别诗的基本概念和特点。

1.2 学生自主阅读选定的送别诗作品,注意体会诗中的情感。

【教学环节2】2.1 教师讲解送别诗的基本概念和鉴赏方法。

2.2 学生分享对选定诗作的理解和体会,进行讨论交流。

【教学环节3】3.1 学生分组进行群文阅读,对比分析不同送别诗的特点和差异。

3.2 各组汇报阅读成果,教师进行点评和总结。

【教学环节4】4.1 学生结合自己的经历,尝试创作送别诗。

4.2 学生互相分享作品,教师进行点评和指导。

【教学环节5】5.1 课堂小结:回顾本节课的学习内容,强调送别诗的特点和鉴赏方法。

5.2 作业布置:要求学生课后继续阅读送别诗作品,并写一篇读后感。

六、教学环节六6.1 教师引导学生回顾上节课的学习内容,对送别诗的概念和特点进行巩固。

6.2 学生分享课后阅读的送别诗作品,交流读后感。

七、教学环节七7.1 教师选取几首具有代表性的送别诗,进行深入讲解和分析。

7.2 学生跟随教师的讲解,学习如何鉴赏送别诗。

八、教学环节八8.1 学生进行小组讨论,探讨送别诗在生活中的应用,如何将诗中的情感运用到实际情境中。

8.2 各组汇报讨论成果,教师进行点评和指导。

群文阅读之送别诗鉴赏教习目标:1、通过对送别诗的学习,体会送别诗的意境与情感。

2、小组合作探究归纳送别诗答题技巧。

3、感受送别诗深厚的文化底蕴。

教学重难点:重点:通过对送别诗的学习,体会送别诗的意境与情感。

难点:在解题训练中提高学生的诗歌鉴赏能力。

课时安排:1课时教学手段:多媒体教学过程一、由打油诗导入:田园有宅男,边塞多愤青。

咏古伤不起,送别满基情。

“多情自古伤离别”是宋代著名诗人柳永对离别诗情感的经典总结,同学们:让我们一起走进送别诗的天地,去感受那份浓浓的诗情吧!二、赏析《送友人》1、读一读:读准字音和节奏。

送友人唐.李白青山横北郭,白水绕东城。

此地一为别,孤蓬万里征。

浮云游子意,落日故人情。

挥手自兹去,萧萧班马鸣。

2、想一想:1)诗中选取了哪些意象?2)诗中营造了怎样的意境?3)这首诗表达了怎样的情感?3、说一说:以《送友人》为例,谈谈阅读送别诗的方法。

三、按“抓意象”“感意境”“析情感”的方法赏析下面三首诗1、练一练:小组合作探究,用5分钟时间,按“抓意象”“感意境”“析情感”的方法赏析下面三首诗,完成下表。

送杜少府之任蜀州唐.王勃城阙辅三秦,风烟望五津。

与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

送元二使安西唐.王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

别董大唐.高适千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

1)学生谈收获。

2)学生小结本节课赏析送别诗的方法。

3)教师寄语:操千曲而后晓声,观千剑而后识器。

功夫不负有心人,多积多练必能行!四、拓展延伸:读唐朝著名女诗人薛涛的《送友人》,按“抓意象”“感意境”“析情感”的方法完成下面各题。

送友人唐·薛涛水国蒹葭夜有霜,月寒山色共苍苍。

谁言千里自今夕,离梦杳如关塞长。

1.诗中选取了哪些意象?2.诗中营造了怎样的意境?3.这首诗表达了怎样的情感?自作小诗一首:送舍弟朝雨润无声,泣别泪沾襟。

《群文阅读——送别诗》教学设计一、教学目标1、有感情地朗读古诗并理解诗意。

2、通过对比古诗的异同之处,感受依依不舍之情。

3、激发学生对古诗的热爱,养成积累运用的习惯。

二、教学重点1、掌握学习古诗的基本方法。

2、对比五首古诗异同之处,感受依依不舍之情。

三、教学难点对比古诗异同之处,感受依依不舍之情。

四、学法指导读中感悟、小组合作五、教学课时:第2课时六、教学过程一、激情导入1、出示图片。

2、出示现代诗——人生。

在古时候,人与人之间离别时没有礼物相送,于是大家就赋诗相送,表达自已依依不舍之情,因此就有了《送别诗》。

今天我们来学习一组送别诗,去感受诗人送别时的情怀。

3、理解什么是群文阅读?在语文课堂上围绕一个议题选择一组相关联的文章,引导学生围绕这一议题展开立体式的自主阅读,在阅读中发表自己的观点,进而提升阅读力和思考力,并进行多方面的言语实践。

二、探究学习(一)学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1、大家齐读课题。

读了题目,你知道了什么?(解诗题)2、自由读古诗,读准字音、读出节凑。

(读诗文)3、自学古诗(1)用自己喜欢的方式自由读这首送别诗,并利用注释、工具书弄清楚每句诗的意思。

(明诗意)(2)想想诗人是以什么方式送别友人的?你从中体会到了诗人怎样的情感?你是从诗中的哪些特有景象感受到的? (在诗中圈出来并完成表格。

)(悟诗情)3、全班交流(齐读古诗——交流完成表格)(二)自学四首送别诗1、学习提示:(1)利用刚才的学习方法,解诗题一读诗文一明诗意一悟诗情,自主学习以上四首送别诗。

(2)重点学习提示:诗人是以什么方式送别友人的?你从中体会到了诗人怎样的情感?你是从诗中的哪些特有景象感受到的?在诗中圈出来。

(3)组内五人每人选择一首送别诗进行重点学习并完成表格。

2、组内交流组长组织组员进行交流,交流自已重点学习的那一首送别诗,其他组员补充或修正。

3、全班交流你重点学习哪首古诗,就交流哪首。

其他小组学习相同古诗的同学作补充或评价。

小学群文阅读课例---“送别”诗词里的意象执教年级:六年级群文议题:感悟“送别”诗词里的意象群文篇目:《送元二使安西》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《赋得古原草送别》教学目标:1 利用注释、译文、题解与师生交流增进对诗词的理解;2 感悟送别诗词里的意象;3 体会诗人的思想感情。

教学重难点:感悟“送别”诗词里的意象。

教学过程:一、送别与诗人1 聆听近代李叔同《送别》:长亭外,古道边,芳草碧连天。

晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。

天之涯,地之角,知交半零落;一瓢浊酒尽余欢,今宵别梦寒……2简介《送别歌》这是一首由艺术家李叔同作词的中文歌曲,历经几十年传唱经久不衰,成为经典名曲。

是城南旧事的主题曲。

2 感受王维、李白、白居易等诗人写的“送别”。

3送别的场景触动了无数文人墨客的情感,让我们走进今天的群文阅读,一起来感悟吧!二、送别里的意象1 这三首诗里分别描写了怎样的送别场景?(板书:送别场景)2 齐读《送元二使安西》。

这里面写送别的句子是哪句?请问,王维用什么方式表达送别时的心情?(劝君更尽一杯酒,板书:饮酒)送别的社会意象---饮酒:古人送别一般都饮酒告别,既表祝福又表思念,最早江淹《别赋》中就已经提到:“左右兮魄动,亲宾兮泪滋。

可班荆兮赠银,惟罇酒兮叙悲。

”而最为著名的莫过于王维的:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”(《送元二使安西》)这句诗是临行前的劝酒,不仅打破无言的沉默,更有依依惜别的情谊,而且包含着对远行朋友的处境、心情的深沉的体贴和殷切的祝愿。

老师:后面两首诗分别写了怎样的送别呢?请大家自学后两首诗。

3 自读提示:(1)自读诗词,用横线画出后两首诗词中写送别的句子。

(2)边勾边感悟送别的心情。

4 汇报整理。

5《黄鹤楼送孟浩然之广陵》虽然写的是眼前送别的景象,但它不是单纯的写景,而是在表达对老朋友的一片深情。

送别的自然意象—江水:流动不息的江水一方面要带友人离去,一方面又象征着剪不断的离愁,如:“孤帆远影碧空尽。

送别组诗群文阅读教学设计_送别组诗群文阅读课堂讲稿送别诗往往作者想要表达的是对离别之人的不舍之情!看看诗人们是如何表达的吧!下面是有店铺为你整理的《送别组诗群文阅读》教学设计,希望能够帮助到你!《送别组诗群文阅读》教学设计一教学内容:送别诗六首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《赠汪伦》、《送别诗》、《送元二使安西》、《劳劳亭歌》、《山中送别》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时教学过程:一、明确主题1. 回顾:学生回顾自己所学诗歌。

2. 明确:这节课我们再来读一些送别诗,看看古人都是通过什么方式来送别的。

3. 出示课题,理解课题。

二、了解背景,把握基调1.教师讲解送别诗成为诗歌重要题材的原因。

2.出示诗句“黯然销魂者,唯别而已矣”,请学生谈谈理解。

三、第一板块,温故知新(一)已学的送别诗1.回顾《黄鹤楼送孟浩然之广陵》(1)一生读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,其余学生思考李白用什么方式送别孟浩然?(2)情境创设:孟浩然的船渐行渐远,李白却一直望啊望啊,这眼中满是 ?(3)配乐朗诵。

(4)板书:极目远送2.回顾《赠汪伦》(1)自读《赠汪伦》,思考汪伦是怎样为李白送行的。

(2)讲典故,找问题:为什么在李白临走的时候汪伦才匆匆赶到呢?(3)板书:踏歌送别四、第二板块,学思并重(一)学习《送别诗》、《送元二使安西》1.自读诗歌,读准字音。

2.思考作者是怎样表达自己的一腔深情的。

3.交流分享(1)理解“折柳赠别”的含义。

(2)分别时的这一杯杯酒,代表了什么?4.明确送别方式:折柳饯别、饮酒泣别(二)学习《劳劳亭歌》、《山中送别》1.自读诗歌,尝试找到诗歌中的地点和时间。

一、谈话引入师:孩子们,你们有父母在外吗?有多少位?师:那在父母外出的时候,你们去送过行吗?师:那送行中,在要与爸妈分别的时候是什么情景呢?谁敢说说与大家分享呢?师:家人离别,千言万语,依依不舍,情景感人。

是啊,分别时总有那么多的话要叮咛、嘱咐,分别时也总是那么的难舍难分。

古时候交通不便,人们一旦分别更是难以见面,那么他们会用什么样的方式与亲朋好友送别?又会怎样表达自己的情感呢?师:今天,我们就来学习一组“送别诗”,去感受诗人们送别时的情怀。

二、学习《黄鹤楼送孟浩然之广陵》1. 解诗题师:读课题,从题目中你能知道什么?师:你从哪知道这是首送别诗?师:你很善于抓住关键的字。

师:你知道了地点。

(播放课件)同学们,黄鹤楼是三大名楼之一,是李白和孟浩然常去的地方,留下了不少美好的回忆。

师:你知道了送别的对象。

(孟浩然三个字变红)大家知道孟浩然是什么人吗?师:是啊,孟浩然也是唐代著名的诗人,他有一首同学们很熟悉的诗作《春晓》,你会背吗?。

师:他文采风流、名满天下,是李白非常敬重的师长,也是感情至深的好友,李白曾经写诗给他说“吾爱孟夫子,风流天下闻”,可见他们的友情非常深厚,孩子们,把这个名字读一读,牢牢地记在心里。

师:同学们很善于从题目中掌握信息。

那题目里还有什么你不知道的吗?师:你注意到了,(陵字变红)“广陵”就是咱们现在的江苏扬州,是当时非常繁华的城市。

)这个“陵”字不太好写,同学们看老师把它写一写:“陵”字的左耳旁和山有关,所以常用作地名,“陵”字不太容易写好,请大家跟着老师写一写。

“陵”字是左右结构,而且左旁简单,要写得稍微细长一些,右边上面是个土字,然后一撇,一点,下边是个折文。

请同学们在你的生字本上练写一个。

写好举手让我知道。

2.读诗文(1)师:谁能说一下,我们要学习诗文最好的方法是什么?(相机板书:读诗文)请大家以自己喜欢的方式自由读这首诗,注意读准字音。

(2)、师:咱们班读书最好的都有哪些同学啊?我要请4位同学来读一读,(快速点4个学生,分配读哪行诗),请大伙听一听,看谁读得最准确。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标:引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和阅读欲望。

1.2 教学内容:向学生介绍送别诗的概念和背景。

通过举例说明送别诗的特点和表达方式。

1.3 教学活动:向学生提问:“你们曾经送别过朋友或亲人吗?有没有用诗歌来表达你们的情感?”让学生分享他们的送别经历和感受。

教师展示一些著名的送别诗,如《登鹳雀楼》和《别董大》等,引导学生欣赏和理解其中的情感。

第二章:诗歌欣赏与分析2.1 教学目标:培养学生对送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解和分析送别诗中的情感和意象。

2.2 教学内容:选取几首经典的送别诗,如《登鹳雀楼》、《别董大》、《送元二使安西》等。

分析每首诗的情感表达、意象描绘和修辞手法。

2.3 教学活动:教师朗读每首诗,学生跟读并感受诗歌的韵律和情感。

教师引导学生分析和讨论每首诗的主题和意象,如《登鹳雀楼》中的“白日依山尽,黄河入海流”等。

学生分组讨论并分享他们对每首诗的理解和感受。

第三章:诗歌创作与表达3.1 教学目标:培养学生的诗歌创作能力。

帮助学生运用诗歌表达自己的送别情感。

3.2 教学内容:引导学生运用所学的送别诗的技巧和表达方式。

学生创作自己的送别诗,表达自己对朋友或亲人的情感。

3.3 教学活动:教师提供一些诗歌创作的指导和示例。

学生自由创作,可以选择写一首完整的送别诗或者写一段表达送别情感的诗句。

学生互相分享自己的创作,并给予彼此反馈和鼓励。

第四章:诗歌表演与展示4.1 教学目标:培养学生的诗歌表达能力和表演技巧。

增强学生对送别诗的理解和感受。

4.2 教学内容:学生选择自己喜欢的送别诗进行表演。

学生通过动作、表情和语调等方式展示诗歌的情感和意境。

学生分组,每组选择一首送别诗进行准备。

学生通过朗读、表演和展示等方式,将自己的理解和感受传达给其他同学。

教师和同学对每组的表演进行评价和反馈,鼓励学生的创造性和表达能力。

第五章:课程总结与反思5.1 教学目标:帮助学生总结课程学习和诗歌表达的收获。

送别诗群文阅读(5篇模版)第一篇:送别诗群文阅读《送别组诗群文阅读》教学设计教学内容:送别诗六首:《黄鹤楼送孟浩然之广陵》、《赠汪伦》、《送别诗》、《送元二使安西》、《劳劳亭歌》、《山中送别》教学目标:1.理解六首古诗,结合注释,了解诗意。

2.多诵读,并能展开想象,体会诗人的感情。

3.初步感知诗歌意象,体会送别的形式多样,但都表达朋友情深。

4.挖掘诗歌文化内涵,感受中华传统文化的魅力。

培养课外主动积累诗歌的良好习惯。

教学重点:初步感知诗歌意象,体会多样送别方式所包含的诚挚的友情。

教学准备:教师:课件、打印阅读材料。

课时:一课时教学过程:一、明确主题1.回顾:学生回顾自己所学过的而送别诗歌。

2.明确:这节课我们再来读一些送别诗,看看古人都是通过什么方式来送别的。

3.出示课题,理解课题。

二、了解背景,把握基调1.教师讲解送别诗成为诗歌重要题材的原因。

2.出示诗句“黯然销魂者,唯别而已矣”,请学生谈谈理解。

三、第一板块,温故知新(一)已学的送别诗1.回顾《黄鹤楼送孟浩然之广陵》(1)一生读《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,其余学生思考李白用什么方式送别孟浩然?(2)情境创设:孟浩然的船渐行渐远,李白却一直望啊望啊,这眼中满是 ?(3)配乐朗诵。

(4)板书:极目远送2.回顾《赠汪伦》(1)自读《赠汪伦》,思考汪伦是怎样为李白送行的。

(2)讲典故,找问题:为什么在李白临走的时候汪伦才匆匆赶到呢?(3)板书:踏歌送别四、第二板块,学思并重(一)学习《送元二使安西》、《春夜洛城闻笛》1.自读诗歌,读准字音。

2.思考作者是怎样表达自己的一腔深情的。

3.交流分享(1)理解“折柳赠别”的含义。

(2)分别时的这一杯杯酒,代表了什么?4.明确送别方式:折柳饯别、饮酒泣别(二)学习《劳劳亭歌》、《山中送别》1.自读诗歌,尝试找到诗歌中的地点和时间。

2.合作学习。

3.交流反馈、互通有无(1)长亭:想像画面,朋友们在长亭是怎样依依惜别的?(2)日暮:在送别时,我看到,可是。

群文阅读《送别诗》教案设计第一章:课程导入1.1 教学目标引导学生了解送别诗的定义和特点。

激发学生对送别诗的兴趣和情感共鸣。

1.2 教学内容介绍送别诗的概念和背景。

通过图片或故事引出送别诗的情感表达。

1.3 教学活动向学生展示送别诗的图片或故事,引发学生对送别场景的联想。

邀请学生分享他们对送别诗的了解和感受。

引导学生讨论送别诗的特点和情感表达方式。

第二章:经典送别诗欣赏2.1 教学目标培养学生对经典送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解经典送别诗的意境和情感。

2.2 教学内容选择一首经典的送别诗,如王之涣的《登鹳雀楼》。

分析诗中的意象、情感和修辞手法。

2.3 教学活动向学生介绍所选的经典送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其韵律和节奏。

分析诗中的意象和修辞手法,帮助学生理解诗的意境和情感。

第三章:现代送别诗欣赏3.1 教学目标培养学生对现代送别诗的欣赏能力。

帮助学生理解现代送别诗的情感表达和主题。

3.2 教学内容选择一首现代的送别诗,如徐志摩的《再别康桥》。

分析诗中的情感表达和主题意义。

3.3 教学活动向学生介绍所选的现代送别诗的背景和作者。

引导学生朗读诗歌,感受其情感和主题。

分析诗中的情感表达和主题意义,帮助学生理解诗的意义和情感。

第四章:创作自己的送别诗4.1 教学目标培养学生运用诗歌表达情感的能力。

引导学生通过创作自己的送别诗,表达对离别情感的理解和表达。

4.2 教学内容引导学生思考自己经历的离别场景或人物。

指导学生运用诗歌的形式表达离别情感。

4.3 教学活动向学生提供一些离别场景或人物的图片或故事,引发学生的思考和情感共鸣。

引导学生运用诗歌的形式,创作自己的送别诗。

邀请学生分享自己的创作,并给予互相评价和反馈。

第五章:总结与反思5.1 教学目标帮助学生回顾和总结本次群文阅读《送别诗》的学习内容。

引导学生反思自己对送别诗的理解和感受。

5.2 教学内容与学生一起回顾本次学习的送别诗内容和主题。

群文阅读送别诗教学设计

成都市天府新区兴隆小学陈洪平

一、教学目标

1.有感情地朗读古诗, 背诵古诗,了解诗歌的内容。

2.体会并试着运用学习诗歌的方法,想象诗歌所描绘的情景, 体会朋友之间的深厚友谊。

3.激起对祖国诗歌的热爱之情, 培养课外主动积累诗歌的良好习惯,并学习运用通过景色描写来表达情感的写作方法。

二、教学重点

在反复诵读与融情想象中,咀嚼和揣摩重点诗句的意味。

感悟诗歌的内容,想象诗歌所描绘的情景,体会朋友之间的深厚友谊。

三、教学难点

在和其他古诗的对比阅读中,感受借景抒情的表达方式,体会诗人内心的独特情感和诗风,激起对祖国诗歌的热爱之情。

四、教学准备

1.教师制作多媒体课件。

2.学生了解作者相关资料并收集有关送别诗。

五、教学过程

(一)结合生活导入

同学们,家里有在外边工作的父母吗?举手我看看。

谁来和我说说你去送别父母的情形?(两个学生说)要分开了,的确舍不得

是的。

古人曾说:“黯然销魂者,唯别而已矣!”亲友送别时的离愁别绪,特别能激发起不同时代的人们的同感。

尤其在古代,交通不便,一旦分开就可能终生不能相见了,他们又是怎样送别的呢?我们现在就一起来学习几首脍炙人口的送别诗,去感受下古人的那份送别情怀!读题目!

(二)读题、解题

请生个人读题目

(解析“使、之”的意思,并指导读顺题目。

很好!读题目就要读出节奏,读懂意思,这是上好课的开始。

一起再读题目!

(三)诵读诗文,知诗意。

1、接下来,我们一起来先学习《送元二使安西》。

越级挑战。

请同学们自由读一读这首诗,要求:读准字音,读通诗句,读出诗的节奏来,明白了吗?

(生:明白了。

生自由读)

请生读,请学生评价)

好,刚才几个同学都读得很不错,尤其是这首诗中的几个多音字,要读对可不容易。

【多音字出示】

(师辨析“朝”和“舍”、“更尽”的读音和意思的关系:你为什么要这么读?)师总结;你的语文功底不错,懂得了要根据意思的不同去辨别多音字的读法,很好!全班一起读!

2、读准了字音,读通了古诗,这是我们学古诗的最基本要求,如果要想读出感情,还需要我们了解这首诗写了什么!板书:知诗意

接下来,请同学们结合注释,小组间互相说一说,这首诗写了什么。

(学生读,并思考)谁先来说?(都不会的话,先试着说一说一句诗。

)

谢谢你,很好!知道了诗意,再来读这首诗,就印象更深了,读!

(学生读)

(四)读诗,赏诗景。

1、同学们,王维是一名才华横溢的诗人,他的诗被称为诗中有画,画中有诗。

这首诗也不例外,看!(出示图片和诗句)

这样的景色美吗?(生:美)谁愿意美美的来读一读?(请两个学生读)

然而在这样的一个柳色青翠、细雨湿润微尘的早上,诗人要在渭城送别元二远去安西了!好朋友这一分离,再相见已不知是何年了,我们可以理解,此时此刻的王维心中一定是——(学生接:难过、不舍的)

可是,我们再看看诗中的景色,读!(学生读前两句)

2、如此的美丽而纯净,这不恰好和当时人物的心情相反吗?是不是矛盾了?如果我们把前两句诗换成这两句,大家连起来读一读,会不会更好?(出示《别董大》前两句连成一首新诗)

(学生说:不行,但是……)在这样大雪纷飞、寒冷孤寂的环境里分别,恰

好和当时他们的心情相对应,可以换吗?

(学生读,讨论,汇报:不能换……师引导说完)

师总结:王国维先生曾说过:一切景语皆情语。

就是说所有的景物描写都是可以表达当时人物的感受心情的。

我们可以想象,此地的景色越美,此地的人越美,他们却要分别,心情就越加的伤感、越加的不舍了。

同学们,这种以乐景衬哀情的手法,以后要多注意体会!

师板书:以乐景衬哀情

师:全班齐读,再一起感受下那个情景。

(学生读)以后我们学习诗歌时,一定要注意多欣赏诗中的景色描写,会帮助我们更好地去理解课文。

板书:赏诗景

(五)创设情境,悟诗情

1、同学们,在这样一个美丽的早晨,元二要离开都城远去安西了!安西是一个怎样的地方啊?

(学生说)是的!再看!师出示资料介绍和地图

同学们,这就是元二一路所经之处,黄沙漫天,荒无人烟

作为元二的老朋友,王维深知这一路途的艰辛,深知这一去任务的艰难,现在如果你就是王维,面对着即将出发的好友元二,你会说些什么呢?想象下你就是王维,你会怎么说

……

可是,大家读原诗,会发现诗中没有写他们离别时说了多少话,只是在重复一个动作——(学生说:劝酒)只喝了一杯酒吗?

(抓住“更尽”理解)请生读后两句,“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

”

以酒送别,这是王维的送别方式,请你读出这份祝福吧!

酒中还包含着什么?(再请学生说感受,再读!)

诗人对朋友的所有担忧,所有祝福,用语言已经说不完了,都包含在了酒水之中。

请生再读!(教师引导并评价)

师:同学们,在这离别的时刻,酒逢知己千杯少,离别方知故人情。

千年

以来,读到这首的读者无不为二人的深厚友谊而感动。

板书:悟诗情

(六)、以学法学《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

1、好,同学们,现在我们一起来回顾下,在学习这首诗中,我们运用了哪些方法来学习这首诗?

(结合板书,教师引导,学生说:读准字音,读通古诗,知诗意,赏诗景,悟诗情)

学习古诗的方法不一,同学们要根据具体的诗歌的特点,去运用不同的方法。

同学们可以结合我们刚才总结的学习古诗方法,也可以结合我们平时的学习经验来学习下这首诗,小组之间合作一下,开始吧(生小组合作学习古诗。

)哪个组先来汇报?先给大家读一读吧!

(学生读)

知道古诗写了什么吗?老师相信你可以说的。

(学生说)小组其他同学呢,可以补充的。

你们从中读出了什么?

(请其他学生评价)

全班读诗!其他小组这首诗,有没有自己的独特的发现?(想象一下,李白送别孟浩然后是怎样的一个情景)送了多久?

(学生补充)你们很善于抓住关键词去理解,真棒!

2、师总结:大家注意到没,这首送别诗也写了很多的景色,找到了吗?

出示图片,一起欣赏!这是一幅怎样的景象呀

王维通过乐景衬托哀情,李白的这首诗的景色描写有何妙处呢?

在古诗中,景色描写往往都表达着诗人的一些情感,我们称之为【借景抒情】

3、,两人友谊非常深厚,离别时是那样的依依不舍。

可是你们知道吗,当时他们才仅仅只相处了几天时间。

背景介绍。

看了这些,你还有什么想说的?

指导朗读!带着感受,我们一起来体会下这份忘年之交的情感,读!

(七):下边还有两首诗,请大家运用刚才的学习方法,学习下它们,并同桌合作完成这张表格。

(学生自学,完成表格)

谁先来展示下你们的合作成果?不对的请其他同学补充。

2、大家对比着这几首诗,发现了吗,他们都有那些共同点?

(依依不舍之情,都有景色描写。

)

虽然都有景色描写,可是不同的诗人却有不同的用意,请大家再读读这些诗,想一想。

谁先来说?(学生说,可以请同学补充)

我们今天学习了几首送别诗,还运用了好多方法去深入理解古诗,尤其抓住了诗中的景色描写去探究诗人的内心世界。

我们以后也要继续保持下去,下课!。