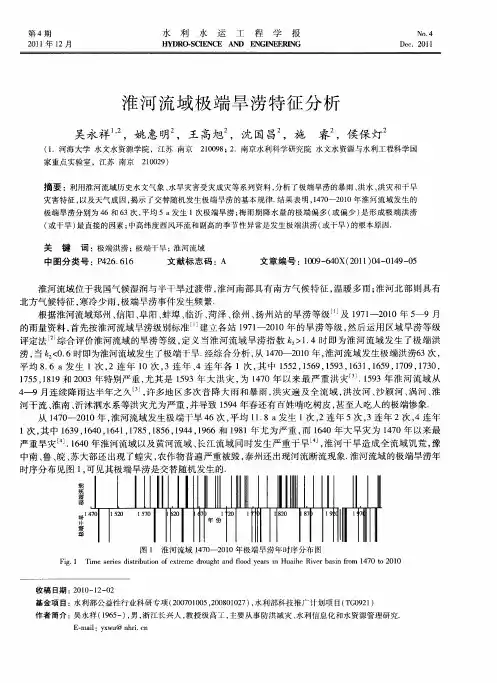

淮河流域和长江中下游流域旱涝年的划分

- 格式:pdf

- 大小:803.36 KB

- 文档页数:4

中国旱涝灾害时空演变规律一、旱涝灾害的时间变化规律1.旱涝灾害的年代际变化中国旱涝灾害的年代际变化特征明显。

根据历史资料,中国历史上经历了多个旱涝变化周期。

在每个周期中,旱涝灾害的发生频率和严重程度都有所不同。

同时,不同地区的旱涝灾害也存在着差异。

2.旱涝灾害的年际变化旱涝灾害的年际变化主要受到气候因素的影响。

在某些年份,降水较多,容易发生洪涝灾害;而在另一些年份,降水较少,容易发生干旱灾害。

这种年际变化对于农业生产和社会经济都有一定的影响。

3.旱涝灾害的季节性变化中国旱涝灾害的季节性变化也非常明显。

春季是旱灾多发的季节,而夏季则是涝灾多发的季节。

这种季节性变化与气候带和季风气候的特点有关。

二、旱涝灾害的空间分布规律1.旱涝灾害的区域分布中国的旱涝灾害主要分布在黄河流域、长江流域和东北平原等地区。

这些地区的气候条件和地形地貌容易导致旱涝灾害的发生。

此外,沿海地区也容易受到台风和暴雨的影响,引发洪涝灾害。

2.旱涝灾害的空间相关性中国旱涝灾害的发生与地理位置和气候条件密切相关。

在同一气候区域内,旱涝灾害的发生频率和严重程度存在一定的相关性。

同时,不同地区的旱涝灾害也存在着相互影响和相互作用的关系。

3.地形影响因素地形地貌对于旱涝灾害的影响非常大。

地势较低的地区容易发生洪涝灾害,而地势较高的地区则容易发生干旱灾害。

此外,山脉和水系的分布也影响着降水量的分布和流向,进而影响旱涝灾害的发生。

三、旱涝灾害的演变趋势1.气候变化对旱涝灾害的影响随着全球气候的变化,中国旱涝灾害的发生频率和严重程度也在发生变化。

气候变暖导致蒸发量增加,地表径流减少,加剧了干旱的程度。

同时,极端气候事件的增多也使得洪涝灾害的发生频率增加。

2.人类活动对旱涝灾害的影响人类活动对于旱涝灾害的影响也非常显著。

土地利用方式的改变、城市化进程的加快和不合理的资源开发等行为都会影响地表水文和气候条件,进而影响旱涝灾害的发生。

3.未来旱涝灾害的预测基于气候模型和历史数据的分析,可以对未来旱涝灾害的趋势进行预测。

中国的自然灾害分布及其特点中国是一个自然灾害严重的国家,主要自然灾害有洪涝、干旱、地震、台风、梅雨、山洪、泥石流等。

这些灾害分布广泛,具有明显的区域性和季节性特点。

本文将对中国自然灾害的分布及其特点进行详细分析。

一、洪涝灾害洪涝灾害是中国最常见、损失最大的自然灾害之一。

主要分布在东部平原地区,如长江中下游地区、珠江流域、淮河流域等。

其中,长江中下游地区的洪涝灾害最为严重,被称为“长江流域防汛重中之重”。

洪涝灾害多发生在春末夏初和秋季,尤其是梅雨季节和台风雨季节。

二、干旱灾害干旱灾害主要分布在中国北方和西部地区,如华北平原、东北地区、西北地区等。

干旱灾害一年四季都可能发生,但以春季和夏季为主。

近年来,随着全球气候变化和人类活动的影响,干旱灾害有加剧的趋势。

三、地震灾害中国地震活动频繁,是世界上地震灾害严重的国家之一。

主要地震带分布在青藏高原及边缘地带,如四川、云南、西藏、新疆等地。

地震灾害具有突发性、破坏性强、次生灾害多的特点。

2008年的汶川地震、2013年的雅安地震等给中国带来了巨大的损失。

四、台风灾害台风主要影响中国东南沿海地区,如广东、福建、浙江、江苏等。

台风灾害多发生在夏秋季节,具有强烈的风力、暴雨和风暴潮特点。

近年来,随着气候变化,台风路径和强度出现了一定的变化,给中国沿海地区带来了严重的损失。

五、梅雨灾害梅雨灾害主要影响中国东部地区,如长江中下游地区、江淮地区等。

梅雨季节降水量大、持续时间长,容易引发洪水、滑坡、泥石流等次生灾害。

梅雨灾害具有明显的季节性和区域性特点。

六、山洪、泥石流灾害山洪、泥石流灾害主要分布在中国西部和山区,如四川、云南、贵州、陕西等。

这些地区地形陡峭,地质破碎,降水量大,容易发生山洪、泥石流等灾害。

山洪、泥石流具有突发性、破坏性强、救治难度大的特点。

七、中国自然灾害的特点1.区域性:中国自然灾害分布具有明显的地域特点,不同地区的主要自然灾害不同。

如东部地区以洪涝、台风为主,西部地区以干旱、地震为主。

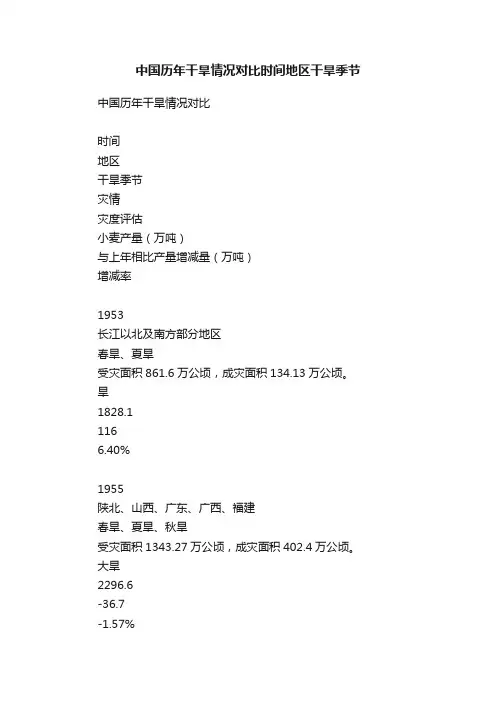

中国历年干旱情况对比时间地区干旱季节中国历年干旱情况对比时间地区干旱季节灾情灾度评估小麦产量(万吨)与上年相比产量增减量(万吨)增减率1953长江以北及南方部分地区春旱、夏旱受灾面积861.6万公顷,成灾面积134.13万公顷。

旱1828.11166.40%1955陕北、山西、广东、广西、福建春旱、夏旱、秋旱受灾面积1343.27万公顷,成灾面积402.4万公顷。

大旱2296.6-36.7-1.57%1959黄河中下游、长江中下游、华南、东北夏旱受灾面积3380.67万公顷,成灾面积1117.33万公顷。

大旱2218.0-40.7-1.80%1960华北、长江中下游春旱、夏旱、秋旱受灾面积533.33万公顷,成灾面积200~330万公顷。

大旱2217.2-0.80.00%1961华北大部、长江中下游、黔北、川东南春旱、夏旱华北大部、东北西部地区春旱受灾面积1666.67万公顷;长江中下游、黔北、川东南地区夏旱受灾面积3784.67万公顷,成灾面积1865.4万公顷。

大旱1425.1-792.1-35.73%1972北方大部、南方的湘、鄂、黔、桂、川春夏旱、伏旱受灾面积3069.93万公顷,成灾面积1360.53万公顷,粮食减产965万吨。

大旱3598.534110.47%1977冬小麦主产区和江南、华南、云南部分地区冬春旱、伏旱、秋旱华北、西北、华南大部冬春旱,鲁南、豫北、苏北、皖北秋冬春连旱。

据晋、冀、鲁、豫、陕、受旱面积1066.67万公顷,广东冬春旱严重,受旱面积126.67万公顷,损失稻谷60万吨;福建受旱面积31.53万公顷。

大旱4107.5-928.5-18.44%1978江淮流域、冀南、豫北及陕、晋、鲁等省部分地区春旱和夏旱受灾面积3990.67万公顷,成灾面积1747.07万公顷。

损失粮食约100万吨。

大旱5384.01276.531.08%1986北方冬麦区大部、长江中下游部分及华南部分春旱、夏旱、秋旱受灾面积3104.2万公顷,成灾面积1476.5万公顷。

水利部关于明确汛期阶段划分有关事项的通知文章属性•【制定机关】水利部•【公布日期】2024.03.30•【文号】水防〔2024〕89号•【施行日期】2024.03.30•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】防汛抗旱正文水利部关于明确汛期阶段划分有关事项的通知水防〔2024〕89号各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局),各计划单列市水利(水务)局,新疆生产建设兵团水利局,各流域管理机构:为及时安排部署各阶段水旱灾害防御工作,提高社会公众防灾避险意识,现就我国汛期、主汛期、防汛关键期和凌汛期划分有关事项通知如下。

一、区域划分我国七大流域汛情南北差异显著,一般以长江、珠江、太湖流域为南方片,黄河、淮河、海河、松花江、辽河流域为北方片。

二、阶段划分(一)汛期。

南方片汛期一般为4月至10月,北方片汛期一般为6月至9月。

我国每年入汛日期按照《水利部关于印发我国入汛日期确定办法的通知》(水防〔2019〕119号)确定,如入汛时间晚于4月1日,以4月1日作为入汛日期。

汛期结束日期各地可结合本地当年汛情确定。

(二)主汛期。

南方片主汛期为6月至8月,北方片主汛期为7月至8月。

(三)防汛关键期。

防汛关键期均为7月16日至8月15日。

(四)凌汛期。

黄河流域凌汛期一般为11月至次年3月,松辽流域凌汛期一般为11月至次年4月。

各地可结合实际情况确定凌汛期具体时间,做好凌汛期防御各项工作。

各地各流域管理机构要根据不同汛期阶段,坚持底线思维、极限思维,预字当先,超前部署,针对性安排各项防御工作。

若汛期结束后又发生汛情,各地各流域管理机构要及时恢复防汛值班值守、会商研判等工作,确保防汛安全。

水利部水旱灾害防御司负责对外发布工作。

水利部信息中心可依据入汛标准会同有关流域管理机构及省(自治区、直辖市)水文机构确定我国入汛日期,并负责相关解释工作。

水利部2024年3月30日。

安徽省农作物旱涝灾害发生原因及规律探讨[摘要]:安徽省旱涝灾害频繁发生,正确认识旱涝发生的一般规律及旱涝形成原因,对确保农业生产稳产高产起着重要作用。

文章从农作物旱涝灾害发生的原因入手,探讨旱涝发生规律,[关键字]:农作物;旱涝灾害;原因;规律安徽省是一个农业大省,农业资源十分丰富,但由于旱涝灾害频繁发生,农作物受灾严重。

研究早涝发生的原因、规律,对降低自然灾害带来的农业损失、节约水资源、实现农业高产稳定有着重要意义。

1、安徽省早涝灾害频繁发生的原因1.1降雨时空分布不均安徽省地处亚热带湿润气候区,受东南太平洋和西南孟加拉湾季风影响,西南季风和东南季风经常为西太平洋副热带高压脊的北侧或西北侧提供丰富的水汽来源,与北方南下冷空气接触,便形成连续的暴雨天气。

由于降雨具有时空分布的随机性,造成年际和年内雨量分配上的极端不均匀。

1.2水资源分布不均安徽省境内主要有长江、淮河两大入境河流,江淮两大流域面积占全省总面积的95%。

按照水系可分为淮北、江淮和江南三大区域。

全省地表径流以大气降雨补给为主,其年内与年际变化和地区之间的变化特点与降水相似,年内分配集中,年际变化幅度大,地区分布自北向南递增,淮北最小,大别山区与江南山区较大。

径流年内分配差异性较大,主要集中在汛期。

淮北地区连续最大四个月径流量占年径流量的70%~80%,其它地区占60%左右。

安徽省多年平均水资源量为675亿立米,居全国第十四位。

全省人均、亩均水资源量分别为1100立方米和1040立方米,不足全国平均数的一半。

淮北地区耕地面积占全省的49%,而其水资源量只有全省的20%,水资源人均、亩均占有量仅为全省平均数的一半,淮北中北部水资源人均不足500立方米,属极度缺水区。

径流的年内与年际变化及水资源总量地区分布差异是造成全省旱涝灾害频繁发生的又一原因之一。

1.3然条件不同,早涝灾害发生的频率不一样安徽省南北地貌差异较大,淮北地区为广大冲积平原,江淮之间包括淮南丘陵区、江北丘陵区、皖西大别山区及沿江江北平原区,江南除部分沿江平原圩区之外,大多是山区及丘陵岗地,山区及丘陵地区,干支流河道承泄洪水能力较低,山区山洪暴发,极易造成洪涝灾害。

中国雨带的推进规律

中国雨带的推进规律指的是随着季节变化,影响我国大部分地区的夏季风带来的锋面雨带南北移动的规律。

具体过程如下:

1. 春季:

- 通常在每年的2月至5月期间,雨带主要位于华南沿海地区(包括广东、广西、福建、海南等省份),随着气温逐渐升高,雨带开始缓慢向北推进。

2. 梅雨季节:

- 到了6月中旬或下旬,雨带进一步北移至长江流域,特别是江淮地区(安徽、江苏、浙江以及江西北部等地),这一时期被称为“梅雨期”,特征是连续的阴雨天气,有时会持续到7月上旬末。

3. 长江中下游伏旱期:

- 7月上旬或7月中旬,雨带继续北移至黄河流域,此时长江中下游地区由于受到副热带高压脊的影响,往往会出现高温少雨的“伏旱”天气。

4. 华北、东北雨季:

- 7月底至8月初,雨带抵达华北、东北一带,这些地区进入雨季,降水量增多。

5. 雨带南撤:

- 8月底至9月上旬,随着北方冷空气势力增强,雨带开始快速南撤,华北、东北雨季结束,而华南地区可能再次迎来雨季。

6. 秋季雨季:

- 9月份雨带主要在华南和西南地区活动,部分地区仍可能出现较强降雨。

7. 雨季结束:

- 到10月上旬,雨带基本退回至江南华南地区,随后退出大陆,标志着一年雨带推移活动的结束。

常见论述题的答题模式一、生态问题(一)水土流失问题1、分布:我国典型地区:黄土高原、南方低山丘陵地区2、产生的原因(黄土高原):(1)自然原因:地形地貌:地面陡峻气候:季风气候降水集中,多暴雨;植被:地表植被稀少黄土特征:黄土土质疏松,以颗粒状为主地质构造:黄土高原构造运动强烈。

(2)人为原因:植被的破坏:滥伐树木、过度樵采、过度放牧不合理的耕作制度:陡坡开垦开矿及其他建设(居住用地等)其他:例如战争。

(3)治理的措施:生物措施:压缩农业用地,扩大林、草种植面积:植树造林:工程措施:兴修水库、修建梯田、打坝淤地,“保塬、护坡、固沟”管理措施:小流域综合治理,退耕还林还草(4)治理的意义:有利于因地制宜地进行产业结构的调整,使农林牧副渔全面发展,可以增加农民收入,促进当地经济发展,改善农民生活条件,提高生活质量;有利于改善当地的生态环境,建立良性生态系统;建立生态农业模式,有利于促进生态和经济可持续发展。

3、产生原因:(南方低山丘陵地区):(1)自然原因:气候:亚热带季风气候,降水丰沛,多暴雨;植被:地表植被稀少(2)人为原因:植被的破坏:能源短缺、农村薪柴缺乏,过度樵采、乱砍乱伐不合理的耕作制度:陡坡开垦(3)治理措施:发展立体农业,发展多种经营。

解决生活用能问题、发展沼气、营造薪炭林、炉灶革新、推广生活用煤(二)荒漠化问题1、分布:我国典型的地区:西北地区(新疆、青海、内蒙等地)2、产生的原因:(1)自然原因:全球变暖,蒸发旺盛;地面有沙质沉积物。

大风日多且集中,干旱降水少:鼠害(2)人为原因:过度放牧;过度樵采:过度开垦:水资源的不合理利用:交通线等工程建设保护不当。

(3)产生的危害:导致石质裸露,不能恢复,形成荒漠,土壤贫瘠。

(4)治理措施:制定草场保护的法律、法规,加强管理;控制载畜量;营造“三北防护林”建设:退耕还林、还牧;建设人工草场;推广轮牧;禁止采伐发菜等(三)干旱缺水问题1、分布:我国典型地区:华北地区、西北、长江中下游地区2、华北地区:(春旱)产生原因:(1)自然原因:温带季风气候,全年降水少,河流径流量小;降水变率大,雨季还没有到达;春季气温回升快,蒸发旺盛。

汛期是几月到几月

防汛期根据地区不同而不同,我国七大江河汛期和主汛期大致划分如下:1、珠江:5—7月;2、长江:6—9月;3、淮河:6—8月;4、黄河:7—9月;5、海河:7—8月;6、辽河:7—8月;7、松花江:7—8月。

汛期是指在一年中因季节性降雨、融冰、化雪而引起的江河水位有规律地显著上涨时期。

流域内降雨或融冰化雪都可以引起河水显著上涨。

春季,气候转暖,流域上的季节性积雪融化、河冰解冻或春雨,引起河水上涨,称春汛。

中国北方,冬春季节河中水流受冰凌阻碍而引起的明显涨水现象称为凌汛。

夏季,流域上的暴雨或高山冰川和积雪融化,使河水急剧上涨,称夏汛。

人们习惯把发生在夏季三伏前后的汛期称为伏汛。

秋季,由于暴雨,河水发生急剧上涨,称秋汛。

高中区域地理知识点总结中国主要地形单元的特点(1)四大高原①青藏高原:雪山连绵,冰川广布;远看是山,近看是川;世界最高、我国最大;②内蒙古高原:地面坦荡、一望无际;③黄土高原:世界上最广的黄土分布区,土质疏松,水土流失严重,千沟万壑,支离破碎;④云贵高原:石灰岩广布,喀斯特地貌。

(2)四大盆地①塔里木盆地:是我国最大的盆地,周山环绕,内部平坦;②准葛尔盆地:是我国第二大盆地,沙漠、戈壁广布,边缘有绿洲;③柴达木盆地:海拔最高的盆地,沙漠、戈壁广布,东部多沼泽、盐湖,是典型的内陆高原荒漠盆地,素有聚宝盆之称;④四川盆地:是最发达的盆地,号称天府之国,多低山丘陵,仅成都平原较平,多紫色土,又称紫色盆地。

(3)三大平原①东北平原:是我国最大的平原,地势坦荡,沃野千里,低地多沼泽;②华北平原:第二大平原,有黄淮海冲击而成,地势平坦;③长江中下游平原:第三大平原,东西狭长,地势低平,河网密布,鱼米之乡。

南方与北方知识梳理第一节北方地区一、自然地理概况(一)位置和范围1.位置:大部分位于35°N-50°N和105°E-135°E之间;其相对位置为渤海、黄海以东;秦岭、淮河一线以北;大兴安岭、青藏高原以东;内蒙古高原以南。

2.范围:东北三省、黄河中下游各省的全部或大部分,甘肃、宁夏的东南部,江苏、安徽两省北部。

(二)地形和土壤1.地形:地形以平原和高原为主,主要位于第二、三级阶梯;2.主要地形区:主要地形区包括东北平原、华北平原、黄土高原、大小兴安岭、长白山地、辽东丘陵和山东丘陵等。

地质灾害:多火山,如长白山地区、太行山地区等。

2.土壤:黄土(华北平原和黄土高原地区,土质疏松)和黑土(东北地区,土壤肥沃)。

(三)气候和植被1.气候:以温带季风气候为主,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥;大部分属于半湿润地区,但黑龙江沿岸和长白山地地区为湿润地区。

常伴有寒潮、低温、洪涝、春旱等自然灾害。

丰水年平水年枯水年划分原则丰水年、平水年、枯水年,听起来是不是像天上的云朵,各种变化莫测?它们指的就是水资源的不同年份类型,是用来描述一个地方水资源丰缺的情况。

你想象一下,一年四季,水的“脾气”也变,时而暴躁,时而温和,时而干渴。

就像我们平常说的“水大水小,水清水浑”,它们可不是随便说说的。

这三种年份的划分,讲究的可是自然界的水量变化哦!来来来,咱们慢慢捋捋这些概念,保证让你既懂又记得住。

先说说丰水年吧!这年,水真是“水涨船高”。

想象一下,老天爷好像心情大好,给大地送来了源源不断的雨水,河流像是打开了水闸,哗哗的流。

特别是咱们那些大江大河,水位涨得那叫一个快。

这时候,水源充沛,水库也饱和,农田浇灌再也不愁没水,大家的生活用水也是绰绰有余。

可是,别高兴得太早,丰水年可不总是好事,特别是有时候水多得太过,导致洪涝灾害,这水泛滥成灾,啥都淹了。

这就像你碰到那种“吃货”朋友,吃得开心就行,管他肚子里是啥东西。

丰水年虽然好,但也有它的脾气——雨水多了,反而让你头疼。

所以,丰水年不是“水多就好”,得看它是不是恰到好处,水量是不是过多,超出了人类的承受范围。

再说平水年,这可真是水的“黄金比例”,既不多也不少,恰到好处。

平水年里的水量大致符合平常的平均水平,就像每个月工资稳稳的发,花钱也不会让你捉襟见肘,活得自在。

这一年,水库水位正常,河流的水流也不急不缓,没啥大风大浪。

田地里农作物的水分刚好,大家的日子过得安安稳稳。

平水年真是个“稳妥”的好年份,一切都在正常轨道上,不紧不慢。

你可别小看了“平水”这两个字,它其实非常关键。

在大多数时候,我们的生活就是需要这样一种平衡,过多过少都不好。

水量的稳定,才让农田可以安心耕种,让城市的用水保障也能顺利进行。

不过了,说到枯水年,那就不太好受了。

枯水年就像你半夜开冰箱找吃的,发现只剩点泡面和酱油一样,水资源缺得让人心里发慌。

水库里的水少得可怜,河流也没啥水可流,很多地方的河床甚至都露出来了,干得像个大沙漠。

江淮地区伏旱1 长江中下游流域在太平洋副热带高压的控制下,晴热少雨太阳辐射强烈,温度高、湿度小,蒸发和蒸腾量大`2 每年的3,4月份,在南方洋面上的暖湿气流(即雨带)开始北移,我国由南向北依次出现连续的降雨天气,当雨带移至长江中下游地区时,一般在5,6月份,此时是梅雨时节,俗称"黄霉"天,之后雨带继续北移,当到达淮河以北地区时,一般在7,8月分,由于雨带的北移,使长江中下游地区的上方成了雨区的"真空地带",同时又受到副热带高压的控制,长江中下游地区会持续近2个月的高温晴好天气,这就是你想知道的"伏旱"成因.由于地球公转的周期性,每年的7,8月都会出现伏旱天,到了8月以后,由于雨带的南下回归,长江中下游地区的伏旱天气也就宣告结束3 在地表均一的情况下,副热带高气压带呈带状分布在南北纬30度附近,但是,由于太阳直射点的南北移动,副高也南北移动,夏季北移,冬季南移。

在副高控制下,气流下沉,天气炎热干燥。

由于地表不是均一的,尤其是北半球,大陆多,海洋少,带状的副高被破坏,只保留在海洋上。

当夏季北太平洋上的副高增强并北移时,它的西端正好控制了长江中下游地区,因此,炎热干燥,不能形成降水,因为这种现象出现在伏天,所以人们称之为伏旱。

长江中下游流域在太平洋副热带高压的控制下,晴热少雨太阳辐射强烈,温度高、湿度小,蒸发和蒸腾量大``!简单说,伏旱就是三伏天干旱.它是副热带高压北移西进,控制淮地区形成的一种天气现象.一般来讲,它对农业生产有不利影响.需要通过灌溉工程来缓解旱情,有时台风上岸也能缓和一下.这一题你如果想更深入了解,需要更好的理解副高对我国天气的影响.如副高强,北涝南旱,副高弱,北旱南涝等知识.春旱:由于春季来自大陆的干空气依旧控制北方地区,因此春旱一般发生在北方,发生时间在3-5月,此时由于太阳直射点北移,使得地表升温迅速,但地表空气只能得到地表的热量却得不到地表释放的水汽,因此使得空气干燥,不易成云致雨,且此时虽然暖空气开始活跃但一般活动在南方地区,到不了北方,也使得该地区降水稀少,出现旱情。