2005版淮河流域水系图

- 格式:doc

- 大小:637.00 KB

- 文档页数:2

淮河水系示意图整理人尼克淮河入海水道二期工程简介1概述淮河发源于河南省桐柏山,流经鄂、豫、皖、苏四省,主流在三江营入长江,全长约1000km,总落差约200m。

淮河干流洪河口以上为上游,长约360km,地面落差约178m,流域面积3.06万km2;洪河口至中渡(洪泽湖出口)为中游,长约490km,落差约16m,中渡以上流域面积15.8万km2;中渡以下至三江营为下游入江水道,长约150km,地面落差约6m,三江营以上流域面积为16.51万km2。

洪泽湖承泄淮河上中游15.8万km2面积的洪水,总库容169亿m3,是淮河中下游结合部的综合利用平原湖泊型水库,是工农业生产的重要水源地和南水北调东线的调蓄水库。

洪泽湖大堤保护区面积2.7万km2,耕地1900多万亩,人口1800万人,并有扬州、淮安、盐城、泰州等十数座大中型工业城市,国内生产总值2727亿元,粮食产量1166万t,工农业总产值2962亿元。

该区是我国重要的商品粮棉基地之一,工农业生产较为发达,是我国经济开发程度较高地区之一。

区内水陆交通十分发达,我国第二条黄金水道京杭运河纵贯南北。

淮河入海水道位于江苏省淮安市、盐城市境内,西起洪泽湖二河闸,东至滨海县扁担港注入黄海,经过清浦、淮安、阜宁、滨海、射阳等县(区)和省淮海农场,与苏北灌溉总渠平行,紧靠其北侧,全长162.3km。

淮河入海水道现状工程于1999年9月经批复正式开工建设,2003年6月完工通水,2006年10月全面建成,并通过水利部和江苏省人民政府共同主持的竣工验收。

入海水道现设计排洪流量2270m3/s。

入海水道除与入江水道、苏北灌溉总渠、分淮入沂等工程共同承泄洪泽湖以上15.8万km2的来水外,还兼顾渠北地区1710km2的排涝。

入海水道一期工程的实施虽然使淮河下游出路由13000m3/s~16000m3/s扩大到15270~18270m3/s,在洪泽湖周边圩区滞洪的条件下洪泽湖防洪标准从50年一遇提高到100年一遇,但洪泽湖作为一个巨型水库,现状标准尚达不到300年一遇的设计洪水标准,如遇100年一遇以上洪水,就要采取非常措施分洪。

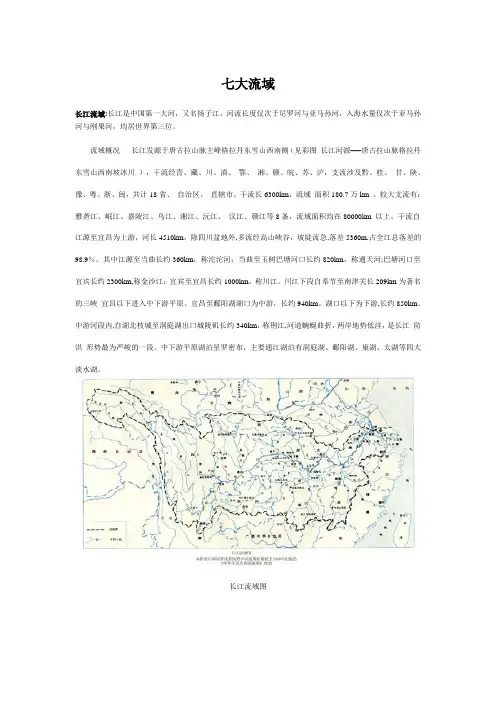

七大流域长江流域:长江是中国第一大河,又名扬子江,河流长度仅次于尼罗河与亚马孙河,入海水量仅次于亚马孙河与刚果河,均居世界第三位。

流域概况长江发源于唐古拉山脉主峰格拉丹东雪山西南侧(见彩图长江河源──唐古拉山脉格拉丹东雪山西南坡冰川),干流经青、藏、川、滇、鄂、湘、赣、皖、苏、沪,支流涉及黔、桂、甘、陕、豫、粤、浙、闽,共计18省、自治区、直辖市。

干流长6300km,流域面积180.7万km 。

较大支流有:雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江、赣江等8条,流域面积均在80000km 以上。

干流自江源至宜昌为上游,河长4510km,除四川盆地外,多流经高山峡谷,坡陡流急,落差5360m,占全江总落差的98.9%。

其中江源至当曲长约360km,称沱沱河;当曲至玉树巴塘河口长约820km,称通天河;巴塘河口至宜宾长约2300km,称金沙江;宜宾至宜昌长约1000km,称川江。

川江下段自奉节至南津关长209km为著名的三峡宜昌以下进入中下游平原。

宜昌至鄱阳湖湖口为中游,长约940km。

湖口以下为下游,长约850km。

中游河段内,自湖北枝城至洞庭湖出口城陵矶长约340km,称荆江,河道蜿蜒曲折,两岸地势低洼,是长江防洪形势最为严峻的一段。

中下游平原湖泊星罗密布,主要通江湖泊有洞庭湖、鄱阳湖、巢湖、太湖等四大淡水湖。

长江流域图长江流域水系图黄河流域:黄河流域水系图珠江流域:珠江由西江、北江、东江及珠江三角洲诸河四个水系组成,分布于中国的云南、贵州、广西、广东、湖南、江西六个省(自治区)及越南社会主义共和国的东北部。

珠江的主流是西江,发源于云南省境内的马雄山,在广东省珠海市的磨刀门注入南海,全长2214km。

全流域面积45.37万km ,其中中国境内面积44.21万km 。

流域概况珠江流域地处亚热带,气候温和,水资源丰富,多年平均年径流量3360亿m ,仅次于长江,居中国第二位。

多年平均年降水量为1477mm。

河南省2005年水资源公报一、综述2005年全省平均降水量905.8mm(折合降水总量1499.49亿立方米),与上年相比增加13.6%,比多年均值(1956~2000年)增加17.4%,属偏丰年份。

与多年均值相比省辖四大流域均有所增加,增幅10%~20%,其中海河流域增加13.7%,黄河流域增加11.1%,淮河流域增加19.0%,长江流域增加20.6%。

2005年全省地表水资源量435.92亿立方米,比多年均值303.99亿立方米偏多43.4%,比上年度偏多50.5%。

全省地下水资源量为219.74亿立方米。

其中山丘区地下水资源量88.75亿立方米,平原区地下水资源量为144.10亿立方米,平原区与山丘区地下水重复计算量为13.11亿立方米。

全省地表水与地下水之间的重复量97.10亿立方米,全省水资源总量为558.56亿立方米,较多年均值(404.86亿立方米)偏多38%。

其中省辖黄河流域增加20.9%;海河流域增加12.3%;长江流域增加71.2%;淮河流域增加35.4%。

2005年全省平均产水模数为33.8万立方米/km2,产水系数为0.45。

2005年末全省大、中型水库蓄水总量59.02亿立方米,比上年末增加5.08亿立方米。

其中,大型水库年末蓄水量48.03亿立方米,比上年末增加4.65亿立方米;中型水库11.00亿立方米,比上年末增加0.43亿立方米。

全省平原区浅层地下水位平均比上年末上升0.34m,地下水储蓄量比上年增加10.82亿立方米。

2005年全省各种水利工程总供水量197.81亿立方米。

其中地表水源供水量72.26亿立方米,地下水源供水125.48亿立方米,集雨及其它工程供水0.07亿立方米。

与上年比较,总供水量减少2.89亿立方米,减幅1.4%。

在地表水开发利用中,引用入过境水量28.61亿立方米,其中引黄河干流水量21.75亿立方米,流域间相互调水12.07亿立方米。

在地下水利用量中,开采浅层地下水约100.31亿立方米,中深层地下水约15.17亿立方米。

二、淮河水系淮河源于河南省桐柏山,流经豫、皖、苏三省。

古淮河“东会于泗沂,东入于海”。

黄河夺淮以后,淮阴以下淮河河床被黄河侵占,一度黄淮合流,于云梯关入海。

由于河身淤高,加之人工“蓄清刷黄”,沂沭泗诸河逐渐和淮河分离,淮河在淮阴以西壅塞潴积成洪泽湖。

黄淮交相侵犯,洪泽湖大堤不断溃决,洪水又泛滥于里下河地区入海,并逐步南移泄入长江。

清咸丰元年(1851年),淮水冲决洪泽湖大堤礼坝,经三河穿高宝湖、邵伯湖南下入江,逐步形成淮河入江水道。

咸丰五年黄河北徙,黄淮分离,留下一条废黄河,成为淮河水系和沂沭泗水系的分水岭。

淮河从源头经洪泽湖入江或入海,全长都在1000余公里,流域面积19万平方公里。

江苏淮河水系的范围,为北界废黄河,南抵通扬运河及如泰运河,面积3.79万平方公里。

洪泽湖承接淮河干支流来水,洪泽湖以下称为淮河下游。

经过建国后的治理,淮河下游有淮河入江水道、苏北灌溉总渠(简称“灌溉总渠”或“总渠”)、淮沭新河(淮沭河段)分泄淮河洪水入江、入海。

里运河以东的里下河腹部及滨海垦区各河,直接排水入海。

江苏淮河水系分为洪泽湖上游入湖水系、洪泽湖下游水系、里下河腹部水系、滨海垦区水系和废黄河水系等5个水系。

(一)洪泽湖上游入湖水系洪泽湖是淮河流域最大的湖泊型拦洪蓄水库。

淮河干流过浮山后,经泊岗引河南下,在盱眙老子山入湖;南岸有池河、北岸有漴潼河(现怀洪新河)、新汴河、新老濉河、徐洪河等支流直接入湖;周边沿湖地区还有10多条引排河道直接入湖。

洪泽湖是在黄河夺淮期间,黄淮水不断壅积,由破釜、白水、万家、泥墩、富陵等湖逐渐串连扩大,至明万历七年(1579年)基本形成。

洪泽湖大堤经历代修筑,成为淮河下游防洪屏障。

大堤南自盱眙县张大庄,经洪泽县蒋坝、高良涧,至淮阴县码头镇老坝头,长67.25公里,控制淮河流域面积15.8万平方公里。

湖底高程10~11米。

在湖水位13米时平蓄不破圩,水面积为2152平方公里(1957年资料);最高水位17米时沿湖破圩后最大水面积为4222平方公里。

地理淮河知识点总结

地理位置

淮河流域横跨安徽、河南、江苏三个省份,流域起源于安徽省的淮北地区,向东北流经安

徽省的淮南地区,然后转向东北攻入江苏省,最后在江苏省宿迁地区注入长江。

淮河全长

约1000多公里,主要支流有陈河、大别山河、白河、梁泗河、镇淮河等。

地理特征

淮河流域地势起伏较小,地形平坦开阔,仅太湖和大别山、镇淮河流域能对流域地势起到

一定的影响。

水系发育,水网密布,是中国重要的水利资源基地。

淮河流域气候温和湿润,四季分明,雨量充沛,适宜农业生产,尤其以水稻种植为主,同时也适宜种植小麦、棉花、油菜等作物。

经济地位

淮河流域是中国重要的农业生产区和工业基地,主要农产品有稻谷、小麦、油菜、棉花等,工业主要以化工、纺织、机械制造等行业为主。

淮河流域贡献了大量的粮食和工业品,对

中国的经济发展起到了重要的支撑作用。

生态环境

近年来,随着经济的发展和人口的增加,淮河流域的生态环境受到了一定程度的破坏,水

质污染、水资源过度开发、湿地退化等问题日益严重。

为了保护淮河流域的生态环境,中

国政府出台了一系列的保护政策和措施,对于超标排放的企业进行整治,开展水污染治理

和生态修复工作,加强湿地保护等。

总结

淮河是中国重要的河流之一,对中国的经济和社会发展有着重要的意义。

随着经济的发展

和人口的增加,保护淮河流域的生态环境迫在眉睫,需要社会各界的共同努力,共同保护

好淮河流域的生态环境,让淮河成为美丽的风景线,为中国的可持续发展贡献更大的力量。

2005年长江流域及西南诸河水资源公报水利部长江水利委员会一、综述长江流域面积约180万平方公里,涉及青海、西藏、云南、四川、重庆、贵州、甘肃、湖北、湖南、江西、陕西、河南、广西、广东、安徽、江苏、上海、浙江、福建19省(自治区、直辖市),划分为金沙江石鼓以上、金沙江石鼓以下、岷沱江、嘉陵江、乌江、宜宾至宜昌、洞庭湖水系、汉江、鄱阳湖水系、宜昌至湖口、湖口以下干流、太湖水系12个水资源二级区。

2005年平均降水量1071.7毫米,折合降水总量19107.5亿立方米,与常年(多年平均,下同)持平。

地表水资源量9788.5亿立方米,折合径流深549.0毫米,与常年基本持平,属平水年份;与地表水不重复的地下水资源量100.6亿立方米;水资源总量为9889.1亿立方米,与常年基本持平。

全流域平均产水系数为0.52,产水模数55.5万立方米/平方公里。

年末大中型水库蓄水量比年初增加39.4亿立方米。

长江流域入海水量9136亿立方米(不含淮河经长江入海水量)。

2005年总供水量1840.2亿立方米,其中,地表水源占95.3%,地下水源占4.3%,其它水源(污水处理回用、雨水利用、海水淡化)仅占0.4%。

总用水量1840.2亿立方米,其中,农业用水(含林牧渔畜)占52.9%,第二产业用水占35.5%,第三产业用水占1.7%,居民生活用水占8.8%,生态用水(指城市环境和河湖补水,不含河道内生态用水,下同)占1.1%。

总耗水量821.0亿立方米,综合耗水率为44.6%。

人均综合用水量420立方米,万元GDP(当年价)用水量301立方米,农田灌溉亩均用水量452立方米,城市居民人均生活用水每日155升(不含城镇公共用水),农村居民人均生活用水每日70升(不含牲畜饮水)。

2005年废污水排放量296.4亿吨(不含火电厂直流式冷却水和矿坑排水),其中生活污水92.4亿吨(含第三产业和建筑业),占31.2%;工业废水204.0亿吨,占68.8%。

综述淮河片包括淮河流域和山东半岛沿海诸河,总面积约33万km2。

其中淮河流域面积约27万km2,地跨湖北、河南、安徽、江苏、山东五省40市;山东半岛面积约6万km2,全部在山东省境内,范围涉及10个市。

在本公报水资源分析计算中,采用全国水资源综合规划确定的分区和面积,淮河流域分为淮河上游(王家坝以上)、淮河中游(王家坝至洪泽湖出口)、淮河下游(洪泽湖出口以下)、沂沭泗河四个水资源二级区;山东半岛单为一个水资源二级区(见淮河片水资源分区图)。

2005年淮河片平均降水深1030mm,折合降水总量3398亿m3,较多年平均降水量偏多23%。

其中,淮河流域平均降水深1087mm,折合降水总量2924亿m3,比多年平均降水量偏多24%;山东半岛2005年平均降水深776mm,折合降水总量474亿m3,与多年平均降水量相比偏多14%。

2005年全片地表水资源量1111亿m3,水资源总量1400亿m3。

其中淮河流域地表水资源量1010亿m3,水资源总量1266亿m3。

全片入海总水量491亿m3,入江水量438亿m3。

经对310座大中型水库(含洪泽湖等大型湖泊)统计,2005年末蓄水总量200亿m3,比上年末增加21亿m3。

其中大型水库(含湖泊)54座,蓄水总量170亿m3,比上年末增加17亿m3。

2005年淮河片各类供水工程总供水量544亿m3,其中当地地表水供水占60.0%,地下水占29.0%,跨流域调水(引江、引黄)占10.8%,污水回用等其他水源供水占0.2%。

全片总用水量544亿m3,其中农田灌溉占59.8%,林牧渔畜占8.4%,工业用水19.4%,生活用水占9.8%,城镇公共用水占1.7%,生态环境用水占0.9%。

全片用水消耗量335亿m3,占总用水量的62%。

人均年用水量265m3,农田灌溉(实际灌溉)亩均用水量为250m3,万元工业增加值(当年价)取用水量86m3。

据对220个城镇1149个入河排污口实测,2005年淮河片主要城镇入河废污水量58亿t,主要污染物质COD入河排放量122万t。

淮河流域防洪规划概要一、流域概况淮河流域及山东半岛地处我国中东部,跨湖北、河南、安徽、山东、江苏五省,总面积33万平方千米,人口2.02亿人。

淮河流域面积27万平方千米,人口1.72亿人,耕地1272万公顷,山东半岛面积6万平方千米,人口3030万人,耕地198万公顷。

2005年淮河流域及山东半岛粮食总产量9641亿吨,国内生产总值27989亿元。

淮河流域包括淮河和沂沭泗河两大水系。

淮河发源于桐柏山,流经鄂、豫、皖、苏四省,主流在三江营入长江,全长1000千米,总落差200米。

淮河干流洪河口以上为上游,长360千米,地面落差178米;洪河口至中渡(洪泽湖出口)为中游,长490千米,地面落差16米;中渡以下至三江营为下游入江水道,长150千米,地面落差约6米。

洪泽湖的排水出路,除入江水道以外,还有淮河入海水道、苏北灌溉总渠和分淮入沂水道;淮河水系主要支流有沙颍河、洪汝河、涡河等。

沂沭泗河水系由沂河、沭河和泗运河等组成。

山东半岛较大的河流有小清河、潍河、大沽河等,均直接入海。

淮河流域地处南北气候过渡带,气候复杂,极易发生暴雨洪水;流域内平原广阔,地势低平,蓄排水困难,洪涝相互影响;跨省河道多,水事复杂,治理难度大;历史上黄河长期夺淮,打乱水系,堵塞河道,加重了淮河流域洪涝灾害。

二、暴雨洪水特征淮河流域暴雨范围广、强度大。

降雨年际丰枯变化大,年内分配不均,汛期6至9月降水量占全年的50%~75%。

淮河干流洪水持续时间长,水量大。

山丘区干支流河道汇流快;干流中游河道弯曲、平缓,泄洪能力小,河道水位迅速抬高,洪水过程既高且胖;下游入江入海泄量不足;平原支流河道地势平缓,受干流洪水顶托,汇流时间长。

沂沭河洪水来势凶猛,峰高量大,暴涨暴落;南四湖湖东河流源短流急;沂沭泗河下游和湖西平原地区河流洪水过程平缓。

山东半岛河道源短流急,洪水陡涨陡落,下游洪水常与风暴潮遭遇。

三、洪涝灾害流域洪涝灾害频繁,受灾面积大。

根据1949~2007年资料统计,全流域洪涝成灾面积超过200万公顷的年数有16年,超过100万公顷的年数有37年,平均每年成灾170.6万公顷,约占流域耕地面积的14%。

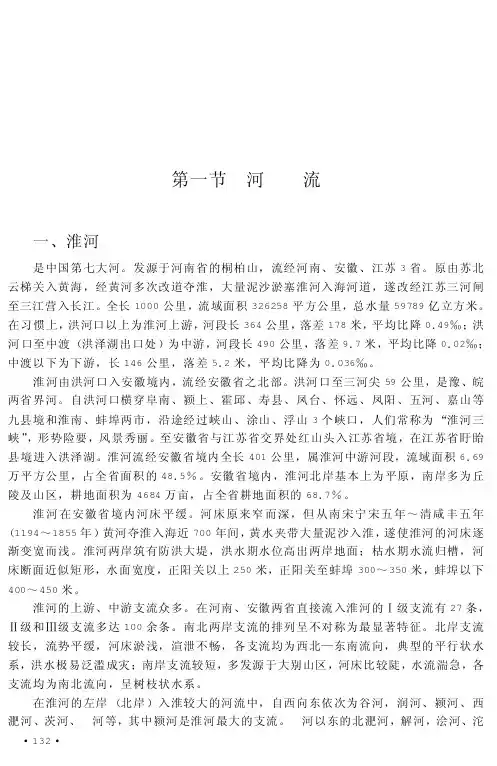

第一章 淮河水系第一节 河 流 一、淮河是中国第七大河。

发源于河南省的桐柏山,流经河南、安徽、江苏3省。

原由苏北云梯关入黄海,经黄河多次改道夺淮,大量泥沙淤塞淮河入海河道,遂改经江苏三河闸至三江营入长江。

全长1000公里,流域面积326258平方公里,总水量59789亿立方米。

在习惯上,洪河口以上为淮河上游,河段长364公里,落差178米,平均比降0.49‰;洪河口至中渡(洪泽湖出口处)为中游,河段长490公里,落差9.7米,平均比降0.02‰;中渡以下为下游,长146公里,落差5.2米,平均比降为0.036‰。

淮河由洪河口入安徽境内,流经安徽省之北部。

洪河口至三河尖59公里,是豫、皖两省界河。

自洪河口横穿阜南、颍上、霍邱、寿县、凤台、怀远、凤阳、五河、嘉山等九县境和淮南、蚌埠两市,沿途经过峡山、涂山、浮山3个峡口,人们常称为“淮河三峡”,形势险要,风景秀丽。

至安徽省与江苏省交界处红山头入江苏省境,在江苏省盱眙县境进入洪泽湖。

淮河流经安徽省境内全长401公里,属淮河中游河段,流域面积6.69万平方公里,占全省面积的48.5%。

安徽省境内,淮河北岸基本上为平原,南岸多为丘陵及山区,耕地面积为4684万亩,占全省耕地面积的68.7%。

淮河在安徽省境内河床平缓。

河床原来窄而深,但从南宋宁宋五年~清咸丰五年(1194~1855年)黄河夺淮入海近700年间,黄水夹带大量泥沙入淮,遂使淮河的河床逐渐变宽而浅。

淮河两岸筑有防洪大堤,洪水期水位高出两岸地面;枯水期水流归槽,河床断面近似矩形,水面宽度,正阳关以上250米,正阳关至蚌埠300~350米,蚌埠以下400~450米。

淮河的上游、中游支流众多。

在河南、安徽两省直接流入淮河的Ⅰ级支流有27条,Ⅱ级和Ⅲ级支流多达100余条。

南北两岸支流的排列呈不对称为最显著特征。

北岸支流较长,流势平缓,河床淤浅,渲泄不畅,各支流均为西北—东南流向,典型的平行状水系,洪水极易泛滥成灾;南岸支流较短,多发源于大别山区,河床比较陡,水流湍急,各支流均为南北流向,呈树枝状水系。

淮河文化简介

淮河,从源头起到入海口,全长6380公里。

淮河流域地跨河南省、安徽省、江苏省、山东省,是我国南北水系的分界线,也是长江与黄河两大水系的分水岭。

淮河流域地处亚热带季风区,气候温和,雨量充沛,四季分明。

淮河流域位于中国大陆东部季风区,由季风环流和非季风环流构成。

它具有南北气候过渡、东西气候差异的特点。

淮河流域从上游到下游划分为:上游地区——大别山、伏牛山;中游地区——桐柏山、大别山;下游地区——大别山、大别山以北的淮河干流及其支流的中上游地区。

淮河流域的地理环境主要由山地、平原、丘陵和盆地构成。

淮河流域山地面积约占总面积的10%;平原面积约占总面积的82%;丘陵面积约占总面积的10%;盆地面积约占总面积的2%。

淮河流域东部以低山丘陵为主,西部为平原、洼地和河谷阶地。

淮河流域的地貌类型分为五种:山地——丘陵、低山区——丘陵区、中低山区——平原区、低丘平原——丘陵区和冲积扇——平原。

—— 1 —1 —。

水系系列——淮河水系一、流域概况淮河是位于中国长江和黄河之间的大河。

洪泽湖以下为淮河下游,水分三路下泄。

主流通过三河闸,出三河,经宝应湖、高邮湖在三江营入长江,是为入江水道,至此全长约1,000公里,流域面积187,000平方公里;另一路在洪泽湖东岸出高良涧闸,经苏北灌溉总渠在扁担港入黄海。

第三路在洪泽湖东北岸出二河闸,经淮沭河。

淮河流域地处中国东部,介于长江和黄河两流域之间,流域面积27万平方公里。

流域西起桐柏山、伏牛山,东临黄海,南以大别山、江淮丘陵、通扬运河及如泰运河南堤与长江分界,北以黄河南堤和沂蒙山与黄河流域毗邻。

流域地跨河南、安徽、江苏、山东及湖北5省,由于历史上黄河曾夺淮入海,现状淮河分为淮河水系及沂沭泗水系,废黄河以南为淮河水系,以北为沂沭泗水系。

整个淮河流域多年平均径流量为621亿m³,其中淮河水系453亿m³,沂沭泗水系168亿m³。

淮河干流发源于河南省桐柏山,全长1000km,总落差196m,平均比降0.2‰。

淮河发源于河南省南部的桐柏县与湖北省随州市随县的淮河镇的交界处,干流全长1000km。

流域西部、西南部及东北部为山区、丘陵区,其余为广阔的平原。

流域内除山区、丘陵和平原外,还有为数众多、星罗棋布的湖泊、洼地。

淮河发源于河南省桐柏县的桐柏山,大体自西向东流,经过河南省南部、安徽省北部、江苏省北部,至江苏省江都县三江营注入长江,河道全长1000公里。

流域西以河南省西部的伏牛山脉与黄河的支流伊洛河流域及长江的支流汉水流域分界;北以从河南省郑州至兰考的黄河南堤和从兰考到废黄河口的废黄河南堤与沂沭泗流域分界;南以桐柏山脉、大别山脉及通扬运河、东串场河与长江中下游北岸的汉水、皖河、巢湖、滁河等水系分界;东濒黄海。

流域总面积18.7万平方公里,其中安徽省6.69万平方公里,占35.8%。

由于里运河以东、废黄河以南、通扬运河及东串场河以北的苏北平原,共计有22440平方公里面积,水流向东直接入海,淮河干流实际汇水面积为16450平方公里。

淮河流域边界西起桐柏山、伏牛山,东临黄海,南以大别山、江淮丘陵、新通扬运河和如泰运河南堤分界,北以黄河南堤和沂蒙山脉为界。

流域面积27万平方公里。

以废黄河为界,分为淮河和沂沭泗河两大水系,面积分别为19万平方公里和8万平方公里。

淮河发源于河南省桐柏山,流经河南、湖北(沾点边)、安徽、江苏四省,干流在江苏扬州三江营入长江,全长约1000公里,称入江水道,另外有入海水道、苏北灌溉总渠、分淮入沂四条水道。

沂沭泗河水系位于淮河东北部,由沂河、沭河、泗河组成,均发源于沂蒙山区,主要流经山东、江苏两省,经新沭河、新沂河入海。

山丘区面积约占总面积的三分之一,平原面积约占总面积的三分之二。

主要湖泊有,南湾湖,洪泽湖、高邮湖、宝应湖、城东湖等等。

发源于河南桐柏山的淮河,全长1千公里,总落差200米。

其中上游长360公里,落差达到178米,占总落差的89%。

中游长490公里,落差16米,下游长150公里,落差仅6米。

淮河位于长江与黄河两条大河之间,是中国中部一条重要的河流。

它的流域范围,西面为河南的嵩山、外方山和伏牛山;西南为大别山和天柱山;北面直达黄河南大堤;东北以废黄河与汶河、泗水、沂河、沭河为界;东面直至黄海边;东南面以通扬运河和东串场河与长江流域相接。

流域面积为18.6万平方公里。

汶、泗、沂、沭4条河流,原来都是淮河的支流,后因与大运河相通,只有部分水量进入淮河,所以,广义的淮河流域仍然包括这4条河流,这样,流域范围在东北面以沂蒙山为界,流域总面积就可达26万平方公里。

淮河在中国地理上是一条重要的界线。

它是中国亚热带湿润区和暖温带半湿润区的分界线;中国1月平均气温0℃等温线与淮河干流位置大体一致,此线以北,河流在冬季时结冰,而此线以南,河流常年不冻;中国年平均950毫米的等雨量线也基本上沿淮河干流;表现在农业上,淮河以北一般以两年三熟耕作制居多,粮食作物以小麦为主,而淮河以南水田比重大,以稻麦两熟制较普遍。