淮河流域环境介绍

- 格式:ppt

- 大小:7.54 MB

- 文档页数:41

二、淮河水系淮河源于河南省桐柏山,流经豫、皖、苏三省。

古淮河“东会于泗沂,东入于海”。

黄河夺淮以后,淮阴以下淮河河床被黄河侵占,一度黄淮合流,于云梯关入海。

由于河身淤高,加之人工“蓄清刷黄”,沂沭泗诸河逐渐和淮河分离,淮河在淮阴以西壅塞潴积成洪泽湖。

黄淮交相侵犯,洪泽湖大堤不断溃决,洪水又泛滥于里下河地区入海,并逐步南移泄入长江。

清咸丰元年(1851年),淮水冲决洪泽湖大堤礼坝,经三河穿高宝湖、邵伯湖南下入江,逐步形成淮河入江水道。

咸丰五年黄河北徙,黄淮分离,留下一条废黄河,成为淮河水系和沂沭泗水系的分水岭。

淮河从源头经洪泽湖入江或入海,全长都在1000余公里,流域面积19万平方公里。

江苏淮河水系的范围,为北界废黄河,南抵通扬运河及如泰运河,面积3.79万平方公里。

洪泽湖承接淮河干支流来水,洪泽湖以下称为淮河下游。

经过建国后的治理,淮河下游有淮河入江水道、苏北灌溉总渠(简称“灌溉总渠”或“总渠”)、淮沭新河(淮沭河段)分泄淮河洪水入江、入海。

里运河以东的里下河腹部及滨海垦区各河,直接排水入海。

江苏淮河水系分为洪泽湖上游入湖水系、洪泽湖下游水系、里下河腹部水系、滨海垦区水系和废黄河水系等5个水系。

(一)洪泽湖上游入湖水系洪泽湖是淮河流域最大的湖泊型拦洪蓄水库。

淮河干流过浮山后,经泊岗引河南下,在盱眙老子山入湖;南岸有池河、北岸有漴潼河(现怀洪新河)、新汴河、新老濉河、徐洪河等支流直接入湖;周边沿湖地区还有10多条引排河道直接入湖。

洪泽湖是在黄河夺淮期间,黄淮水不断壅积,由破釜、白水、万家、泥墩、富陵等湖逐渐串连扩大,至明万历七年(1579年)基本形成。

洪泽湖大堤经历代修筑,成为淮河下游防洪屏障。

大堤南自盱眙县张大庄,经洪泽县蒋坝、高良涧,至淮阴县码头镇老坝头,长67.25公里,控制淮河流域面积15.8万平方公里。

湖底高程10~11米。

在湖水位13米时平蓄不破圩,水面积为2152平方公里(1957年资料);最高水位17米时沿湖破圩后最大水面积为4222平方公里。

淮河蚌埠段水质调研报告考察河流名称:淮河蚌埠段考察时间:2013年7月22日至7月25日天气状况:7月22日下午阴有小雨,其他均为晴参与人员:郭竞、韩亮、吴征元、李灿军、高星星、田红艳、邱云峰(主要调研人员),及其他安徽营营员一、背景及概况淮河发源于河南省,流经安徽、江苏和山东四省。

淮河安徽段处于淮河中游,上自豫、皖交界的洪河口起,下至皖、苏交界的洪山以上,河道长度430公里,沿途经过91个城市,是安徽的母亲河。

20世纪80年代以后,随着淮河流域经济快速发展和城市化进程加快,流域水体污染日趋严重,最终分别在1989年、1992年、1994年爆发了全流域特大污染事件,而支流的污染事件层出不穷。

三次重大污染事件充分揭示了淮河流域水污染防治工作的长期性、复杂性和艰巨性,流域水污染防治规划编制的思路随着对水环境保护工作认识程度的不断加深而逐渐调整。

淮河流域重污染行业仍然居多,造纸、酿造、化工、制药、印染等行业的经济贡献率约占全流域的1/3,而产生的COD和氨氮则占到工业排放的的80%和92%。

经过10年来“抓大关小”,调整产业结构,淮河流域工业企业中没有污水处理设施不达标的现象已得到有效改善,但部分工业企业为降低生产成本,追求利润的最大化,常常擅自关闭污水处理设施,偷排污水。

所以,工业污染仍是淮河污染的重要原因。

因而本届安徽省大学生绿色营在探究淮河流域生态环境现状以及十年变化情况的进程中,主要侧重于探究工业污染对淮河水域的影响。

在绿满江淮的技术指导下,我们策划并进行了淮河蚌埠段的水质调研。

此次选取的监测点有席家沟,八里沟,王岗村周边河道,怀远县周边及淮河与其分支口,在各点进行了现场水质快速检测和照片、视频、文字等记录。

二、目的1、通过对淮河水的抽样检测分析淮河水的主要污染物,以此推测淮河污染的主要原因等;2、通过对淮河沿岸进行工厂周边水质调研及居民生活区的周边水质调研,了解对淮河污染产生主要影响的来源有哪些;3、通过调研及走访结果生成详细的调研报告,再向当地政府及相关职能部门反映,希望政府采取相应措施对淮河进行相应治理。

电、水产养殖等综合利用的湖泊。

设计洪水位16.0m,校核洪水位17.0m,校核洪水位时相应容量为135亿立方米。

入江入海水道。

1、入江水道:自三河闸起,经金沟改道至高邮湖、邵伯湖,再由运盐河、金湾、太平、凤凰、新河汇入芒稻河、廖家沟达夹江,至三江营入江,长江与淮河的入江口地理交汇点,位于扬州市邗江区头桥镇九圣村“淮河入江口公园”,全长158km,设计行洪流量12000m³/s。

2、里运河:该河是由历史上的邗沟演变而来,经近40多年的多次整治,已成为一条综合利用的河道。

它既可分泄淮河洪水,又是京杭大运河的一部分和南水北调东线的干渠。

从杨庄起至江都止,里运河全长159km。

两岸均筑有大堤,其西堤即入江水道的东堤,有防御淮河洪水,保障里下河地区安全的任务。

3、苏北灌溉总渠:是利用洪泽湖水源,发展废黄河以南苏北地区灌溉的输水干渠,也是淮河洪水入海的一条入工开挖河道,西从洪泽湖口高良涧闸起,东至扁担港入海止,全长168km。

设计行洪能力800m³/s,实际动用时,超过了这一标准,1954年汛期,苏北灌溉总渠最大分泄了淮河洪水1020m³/s入海。

4、淮河入海水道:西起洪泽湖二河闸,东至滨海县扁担港,与苏北灌溉总渠平行,居其北侧,全长163.5公里,一期工程设计行洪能力3000m³/s,二期(远景)工程设计行洪能力7 000nm³/s。

▲沂沭泗水系。

沂沭泗水系位于淮河流域东北部,由沂河、沭河、泗河组成,均发源于沂蒙山区,流经鲁、苏两省,总面积近8万k㎡。

沂河。

沂河经山东省的沂源、沂水、沂南、临沂、郯城和江苏省的邳县、新沂等县市后入骆马湖,全长574km。

骆马湖以上流域面积11600k㎡。

主要支流有东汶河、蒙河、河、涑河、柳青河、白马河等。

现在的沂河干流的安全行洪能力:临沂站为12000m³/s,李庄站为7000m³/s,华沂站为6000m³/s。

淮河的知识点淮河,是中国的第五大河流,也是中国重要的水系之一。

它发源于安徽省西北部的皖西山脉,流经安徽、江苏和河南三个省份,最后注入黄海。

淮河流域是中国农业重要的粮食生产基地之一,也拥有丰富的水资源和生态资源。

1. 淮河的地理特点淮河流域地处中国东部中部地区,总面积约为27.3万平方公里。

淮河全长约1,000多公里,流经安徽、江苏和河南三个省份。

淮河中上游为山地和丘陵地带,下游地势平坦。

流域内有许多湖泊、河流和水利工程,如洪泽湖、滁河、泗河等。

2. 淮河流域的水资源淮河流域是中国重要的水资源补给区之一。

淮河水质较好,水量充沛,在农业灌溉和城市供水方面发挥着重要作用。

此外,淮河还承载着一些重要的水利工程,如淮河干流、淮河排洪河道等,对防洪、航运等方面有着重要的影响。

3. 淮河流域的生态环境淮河流域拥有丰富的生态资源,包括湿地、湖泊、森林等。

湖泊如洪泽湖是重要的生态功能区,为许多候鸟提供了栖息地;湿地则具有重要的生态保护作用,有助于维持当地生态平衡。

然而,由于人类活动和环境污染的影响,淮河流域的生态环境也面临一定的挑战。

4. 淮河流域的农业特色淮河流域是中国重要的农业生产区之一,以种植稻谷、小麦和棉花为主。

由于土地肥沃、水资源充沛,淮河流域的农业产量一直居于全国前列。

此外,淮河流域还有一些特色的农业产品,如淮盐、淮南玉米等,具有一定的地域特色和经济价值。

5. 淮河周边的历史文化遗产淮河流域历史悠久,有许多文化遗产和历史名城。

比如,安徽的合肥、阜阳,江苏的淮安、扬州,河南的周口等都是淮河流域的重要城市,拥有丰富的历史文化资源。

这些城市中的古建筑、传统手工艺、历史文物等都体现了淮河流域的独特文化魅力。

6. 淮河流域的发展前景淮河流域在国家的发展战略中具有重要地位。

政府将加大对淮河流域的生态环境保护力度,促进农业现代化和农村经济发展,加强水资源管理和水利设施建设,推动文化旅游产业发展等。

这些措施将有助于提升淮河流域的综合发展水平,促进区域经济的繁荣。

淮河中国第三大河流和历史文化沿线淮河:中国第三大河流和历史文化沿线淮河,位于中国大陆东部,是中国第三大河流。

它源自山东省的石成山,穿越安徽,河南和江苏三个省份,最终注入渤海。

淮河流域地势平坦,河水丰富,因此自古以来就是中国繁华地区之一。

沿着淮河流域,有丰富的历史文化遗产和景观,为我们提供了宝贵的文化资源。

一、自然美景淮河流域地理环境得天独厚,有着丰富的自然美景。

首先,淮河流域平坦开阔,河水湍急,河岸两侧常年绿意盎然,构成一道壮丽的景色。

其次,淮河周边的乡村风光也别具一格,民俗风情浓郁,古朴典雅的农田风景吸引了众多游客。

此外,淮河流域还有大片的湿地和湖泊,为大量鸟类提供了栖息地,吸引着许多鸟类爱好者前来观鸟。

总的来说,淮河流域的自然景观独特而多样化,给人们带来了无尽的欢乐和惊喜。

二、历史文化遗产除了自然美景外,淮河流域还拥有丰富的历史文化遗产。

首先,淮河流域是中华文明的发源地之一,许多古代文化遗址分布在这片土地上。

例如,安徽的阜阳,是中国古代文化的重要发源地之一,这里有着众多的历史古迹和文化景点。

其次,河南的周口,作为中国著名的文化名城,拥有丰富的历史文化遗迹。

淮河流域还有许多古代水利工程,如颍川大堤、淮安灌溉工程等,这些工程不仅是中国古代智慧的结晶,也为当地农业生产和人们的生活提供了便利。

三、生态环境保护淮河流域的生态环境保护一直备受关注。

淮河流域是中国重要的农业生产基地之一,同时也面临着水资源短缺和水污染等问题。

为了保护淮河流域的生态环境,相关部门采取了一系列治理措施,如加强水资源调配、推进农业生产方式转变、加强环境监测等。

通过这些措施,得以保护淮河流域的生态环境,促进当地的可持续发展。

小结:淮河是中国第三大河流,其流域地势平坦,水资源丰富,拥有丰富的历史文化遗产和自然美景。

淮河流域的独特景观和文化遗产吸引了无数游客前来观赏和学习。

在保护环境方面,我们也需要加强生态环境保护措施,确保淮河流域的可持续发展。

淮河的生成、演变及其特征一、黄淮海区域地质背景与地貌分异1.区域范围黄淮海区域范围为我国的第二大平原——黄淮海平原,以黄河、淮河和海河三条河流东流入海前沉积的一个广阔平原而得名。

根据地貌学的观点,按照地表形态、地质构造、地表组成物质以及流域水系的变化等原则,黄淮海平原划定的界线为:北起燕山山脉的南麓;南抵桐柏山、大别山的北麓,以江淮流域的低分水岭为界;西起太行山、秦岭的东麓,东面包围鲁中南山地,临渤海、黄海。

从行政区划上看,黄淮海平原包括全部天津市,北京市、河北省、河南省的大部分以及山东的西北、西南部与江苏、安徽两省淮河以北部分。

[1]黄淮海平原大体以黄河为轴线,往南到淮河,属淮河水系,通称黄淮平原;往北到燕山山麓,西迄太行山麓,属海河及滦河水系,通称海河平原。

[2]2.地质背景2.1 地质构造与断裂带从地质构造上看, 黄淮海平原的基础是一个受燕山运动影响、于白垩纪前后形成的断陷盆地。

该盆地在喜马拉雅运动和新构造运动期间继续下陷,沉积了厚达三四千米的第三纪地层和厚达三四百米的第四纪散松沉积物。

沉积物总厚度最大可达5000米以上,小者也有1500米左右。

各地堆积厚度不等,是因为平原下的基岩还有次一级的拗陷与隆起构造。

在新华夏构造体系中,黄淮海平原主要位于两条沉降带上:松辽-黄淮海平原沉降带和黄海-苏北平原沉降带。

因此,黄淮海平原是一个新生代的巨大凹陷盆地,拗陷最深部分偏居西部,即靠近太行山山麓地带。

晚侏罗世时,黄淮海平原范围内有一些分散的小盆地,其中接受了红色碎屑岩、火山岩和暗色泥沙岩的沉积。

白垩纪初,开始进入盆地发展时期,直到现在,拗陷与沉积仍在活跃进行中。

老第三纪时还有若干孤立的小盆地,新第三纪时平原才连成一片[3]。

2.2 地质构造及其对水系发育的影响黄淮海平原下伏的隐伏断裂活动,对水系产生深远影响。

河流流向、河道偏移、河流决口、湖泊形成等等方面都受到断层活动的影响;新构造运动和松散软弱的地盘,直接或间接地增加黄河的活动性;大水系间没有坚硬的分水岭,助长了黄河的游荡性。

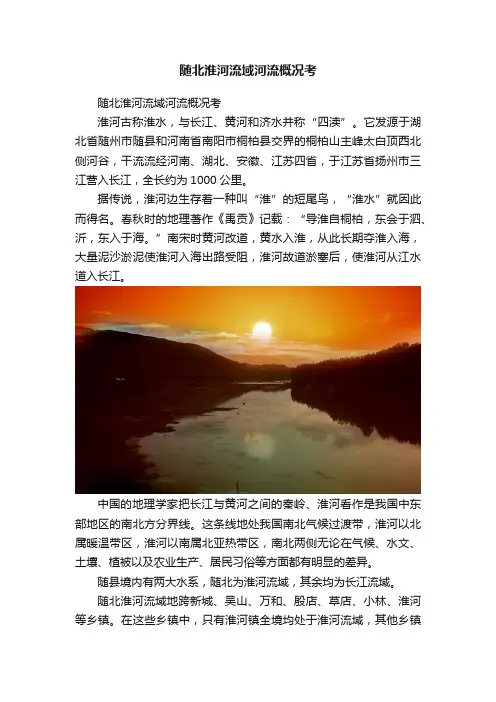

随北淮河流域河流概况考随北淮河流域河流概况考淮河古称淮水,与长江、黄河和济水并称“四渎”。

它发源于湖北省随州市随县和河南省南阳市桐柏县交界的桐柏山主峰太白顶西北侧河谷,干流流经河南、湖北、安徽、江苏四省,于江苏省扬州市三江营入长江,全长约为1000公里。

据传说,淮河边生存着一种叫“淮”的短尾鸟,“淮水”就因此而得名。

春秋时的地理著作《禹贡》记载:“导淮自桐柏,东会于泗、沂,东入于海。

”南宋时黄河改道,黄水入淮,从此长期夺淮入海,大量泥沙淤泥使淮河入海出路受阻,淮河故道淤塞后,使淮河从江水道入长江。

中国的地理学家把长江与黄河之间的秦岭、淮河看作是我国中东部地区的南北方分界线。

这条线地处我国南北气候过渡带,淮河以北属暖温带区,淮河以南属北亚热带区,南北两侧无论在气候、水文、土壤、植被以及农业生产、居民习俗等方面都有明显的差异。

随县境内有两大水系,随北为淮河流域,其余均为长江流域。

随北淮河流域地跨新城、吴山、万和、殷店、草店、小林、淮河等乡镇。

在这些乡镇中,只有淮河镇全境均处于淮河流域,其他乡镇两流域兼而有之。

草店镇最大的淮河支流是游河,其源头兴建了游河水库,是草店镇的母亲河。

小林镇较大的河流有游河、竹林河、小林河。

游河发源于桐柏山脉,流经草店镇全境和小林祝东村,承雨面积达287平方公里。

游河在小林大河吉段河床宽100余米,洪峰期流量为1000方/秒左右。

其二为祝林河(包括祝林店村、天坡村)流域面积30.95平方公里。

小林河(包括石家咀居委会、陈家寨村、上天梯居委会、双冲村、小林店居委会、土城村、祝东村),流域面积为55.09平方公里。

另外还有高粱河、草店河、红石河,长度都在10公里以内。

淮河镇淮河镇地处淮河流域上游,全镇版图面积253.31平方公里,耕地面积22300亩。

境内长度在10公里以上的淮河支流有四十里冲河、龙潭河、胡家河、红石河。

长度在10公里以下的淮河支流有倒座湾河、斩马沟、西河、龙凤店河、虾子沟等。

治理淮河的文件淮河是中国重要的一条河流,是黄河与长江之间的支流,流经安徽、河南、江苏等省份,对于中原平原的农业发展和地区生态环境具有重要意义。

然而,淮河流域长期以来存在着水质污染、洪水防御不力、水资源争夺等问题,在治理淮河的过程中,需要采取一系列措施,以实现河流的可持续发展。

首先,治理淮河需要加强水质监测与净化工作。

由于沿岸工业排污、农业面源污染以及城市污水处理不完善等因素的影响,淮河水质严重受损。

因此,需要建立完善的水质监测网络,对淮河的主要入河污染物进行实时监控,及时发现并采取相应的净化措施。

同时,加大城市污水处理设施的改造和建设力度,提高污水处理的效率和水质标准,减轻城市化进程对淮河水体的压力。

其次,淮河治理需要加强洪水防控工作。

淮河流域是中国的重要农业生产区,但也是中国最易受洪水灾害影响的地区之一。

为了有效应对洪水灾害,需要加强河道的清淤疏浚工作,维护河道的通畅性,提高河道输水能力,减少河水溢出堤岸的风险。

此外,还需要加强流域防汛宣传教育,提高河岸居民和农民的防洪意识,加强防洪设施的建设和完善应急响应机制。

第三,淮河治理需要合理分配水资源。

淮河流域是中国重要的水资源区域之一,但由于地下水过度开采和行政区划的不合理,造成了水资源分配不均衡的问题。

为了解决这一问题,需要制定科学的水资源管理政策,加强水资源的综合利用和保护,同时加强流域内各地区的合作与协调,确保水资源的合理分配,提高水资源利用效率。

最后,淮河治理需要加强生态保护。

淮河流域是中国重要的生态环境区域之一,其中包括许多湿地保护区和重要的鸟类栖息地。

为了保护这些生态景观和物种,需要采取一系列保护措施,包括湿地的保护与修复、严格控制生态环境破坏行为、加强濒危物种保护等。

同时,加强环境监测与执法机构的建设,提高对环境违法行为的打击力度,确保淮河流域的生态环境能够持续健康发展。

综上所述,治理淮河是一个复杂而系统性的工程,需要政府、社会各界和广大民众的共同努力。

关于淮河的调研报告淮河是中国第六大河流,是中国南北水运的交通要道。

下面是关于淮河的调研报告,详细介绍了淮河的地理特点、经济发展、生态环境以及面临的问题。

淮河位于中国中部,发源于安徽省版纳山脉南麓,流经安徽、河南、江苏三个省份,最终注入淮海湾。

全长约1,110公里,流域面积约27.5万平方公里。

淮河流域地形起伏,地势南高北低,河道沿途流经山地、平原、丘陵等不同地貌。

河岸两侧土壤肥沃,适宜农业发展。

淮河水资源丰富,年平均径流量达207亿立方米,是中部地区的重要水源。

淮河流域地区经济发展较为繁荣。

沿河的安徽、河南和江苏等省份都是重要的农业产区,农作物种植、畜牧养殖和渔业等是当地居民的重要经济来源。

此外,淮河流域还聚集了一些重要的工业城市,如安庆、驻马店和淮安等,这些城市在经济发展和就业创造方面起着重要作用。

然而,淮河流域也面临着一些严峻的环境问题。

首先是水污染问题,由于沿途工业活动和非法排污,淮河的水质普遍较差,直接影响到沿河居民的生活和农业灌溉。

其次是水资源枯竭问题,淮河上下游水资源分配不均,特别是夏季干旱时期出现供水紧张的情况。

此外,淮河流域还存在自然灾害多发的问题,如洪涝、干旱和土壤侵蚀等问题,给当地居民的生活和生产造成巨大压力。

为解决淮河流域的环境问题,相关部门应采取一系列的措施。

首先,应加强水污染治理,严厉打击非法排污行为,提高水处理设施的建设和运行管理。

其次,应推行节水措施,提高水资源利用效率,加大水资源的补给与调配。

此外,还应加强环境保护宣传教育,提高居民对于环境保护的意识和行动,共同参与到淮河流域的治理中来。

总之,淮河是中国的一条重要河流,具有丰富的水资源和经济发展潜力。

但同时也面临着水污染、水资源枯竭和自然灾害等问题。

只有通过加强环境治理、推行节水措施以及提高公众的环境保护意识,才能实现淮河流域的可持续发展。

地理淮河知识点总结

地理位置

淮河流域横跨安徽、河南、江苏三个省份,流域起源于安徽省的淮北地区,向东北流经安

徽省的淮南地区,然后转向东北攻入江苏省,最后在江苏省宿迁地区注入长江。

淮河全长

约1000多公里,主要支流有陈河、大别山河、白河、梁泗河、镇淮河等。

地理特征

淮河流域地势起伏较小,地形平坦开阔,仅太湖和大别山、镇淮河流域能对流域地势起到

一定的影响。

水系发育,水网密布,是中国重要的水利资源基地。

淮河流域气候温和湿润,四季分明,雨量充沛,适宜农业生产,尤其以水稻种植为主,同时也适宜种植小麦、棉花、油菜等作物。

经济地位

淮河流域是中国重要的农业生产区和工业基地,主要农产品有稻谷、小麦、油菜、棉花等,工业主要以化工、纺织、机械制造等行业为主。

淮河流域贡献了大量的粮食和工业品,对

中国的经济发展起到了重要的支撑作用。

生态环境

近年来,随着经济的发展和人口的增加,淮河流域的生态环境受到了一定程度的破坏,水

质污染、水资源过度开发、湿地退化等问题日益严重。

为了保护淮河流域的生态环境,中

国政府出台了一系列的保护政策和措施,对于超标排放的企业进行整治,开展水污染治理

和生态修复工作,加强湿地保护等。

总结

淮河是中国重要的河流之一,对中国的经济和社会发展有着重要的意义。

随着经济的发展

和人口的增加,保护淮河流域的生态环境迫在眉睫,需要社会各界的共同努力,共同保护

好淮河流域的生态环境,让淮河成为美丽的风景线,为中国的可持续发展贡献更大的力量。

淮河水生态环境的改变水生态环境主要指影响人类社会生存和发展的,以水为核心的各种天然的和经过人工改造的自然因素所形成的有机统一体。

历史时期,淮河流域①水生态环境因自然地理因素和人类社会活动的共同作用而发生过多次重大变迁,每一次重大变迁都深刻地影响着淮域社会经济的发展进程。

关于淮河流域环境变迁的研究,前此学界已取得了一些研究成果②,但多以某一个时期为主,或过于集中在黄河夺淮对淮域环境变迁的影响,而系统梳理整个历史时期淮域水生态环境变迁的成果则比较少。

鉴于此,笔者以水生态环境为分析对象,试图通过对淮域水生态环境历史变迁的系统研究,以冀对当今淮域经济社会发展与资源、环境关系的正确处理以及社会主义生态文明建设有所启示。

一、南宋以前淮河独流入海时期流域水生态环境远古时期,淮河干流的洪泽湖以西河段与现代相似。

古无洪泽湖,淮河干流经盱眙后折向东北,经淮阴向东,在今江苏涟水云梯关入海。

当时淮河流域有众多湖泊,大多散布于支流沿岸、支流和干流尾闾,以及济、泗二水之间,如荥泽、圃田泽、萑苻泽、孟诸泽、菏泽、大野泽、沛泽、富陵湖和射阳湖。

位于今郑州市东的圃田泽,在当时拥有方圆数百里的广阔湖面①。

在豫东南还有一些湖沼,因水体随季节变化大,无固定名称。

春秋战国时,由于政治和经济的需要,人工开凿的运河相继出现,徐偃王开陈蔡运河沟通沙水、颍水和汝水;吴王夫差开邗沟沟通江、淮,辟菏水沟通泗、济水系;魏国开鸿沟沟通江、淮、河、济"四渎";②。

随着淮域水生态环境的改善,农业开发则进入了一个新的发展阶段,淮北地区人口激增,农垦大为发展,平原可耕地大多辟为农田,甚至一些陂、泽、湖、沼地也被开垦。

入汉后,淮域农业经济呈现一派繁荣景象,不仅淮河下游沂、沭、泗流域的农业经济继续保持良好状态,上游陈、许、颍川等地的农业也因水利的兴修而得到长足发展③。

但此时的黄河却进入了历史上第一个频繁决溢时期,并开始了较大规模的侵淮,淮域水生态环境因此遭遇一定程度的破坏。

淮河文化简介

淮河,从源头起到入海口,全长6380公里。

淮河流域地跨河南省、安徽省、江苏省、山东省,是我国南北水系的分界线,也是长江与黄河两大水系的分水岭。

淮河流域地处亚热带季风区,气候温和,雨量充沛,四季分明。

淮河流域位于中国大陆东部季风区,由季风环流和非季风环流构成。

它具有南北气候过渡、东西气候差异的特点。

淮河流域从上游到下游划分为:上游地区——大别山、伏牛山;中游地区——桐柏山、大别山;下游地区——大别山、大别山以北的淮河干流及其支流的中上游地区。

淮河流域的地理环境主要由山地、平原、丘陵和盆地构成。

淮河流域山地面积约占总面积的10%;平原面积约占总面积的82%;丘陵面积约占总面积的10%;盆地面积约占总面积的2%。

淮河流域东部以低山丘陵为主,西部为平原、洼地和河谷阶地。

淮河流域的地貌类型分为五种:山地——丘陵、低山区——丘陵区、中低山区——平原区、低丘平原——丘陵区和冲积扇——平原。

—— 1 —1 —。